当我们从后门进入意大利馆,发现自己正沉浸在一片纯真的管子森林中时,我们隐约感到了一种熟悉的氛围,马西莫-巴托里尼(Massimo Bartolini)受托负责我们国家参加本届双年展的工作,他用这些管子填满了展馆的第二层边缘。让人有一种似曾相识的感觉。管子的迷宫,管子的建筑。不知道是在哪里。想了一会儿,答案出来了:在 Fuorisalone!两年前在米兰。建筑师兼设计师皮耶罗-里索尼(Piero Lissoni)代表 Sanlorenzo 公司设计了一个名为 "Doppia presenza“的装置,这是一个由无辜的管道组成的大型脚手架,人们可以进入其中,行走其中,始终被马西莫-巴托里尼(Massimo Bartolini)所钟爱的建筑材料所包裹。”建筑师解释说:"这就好像我们把一片建筑工地,也就是造船的地方,搬到了国立大学的院子里。巴托里尼并没有把建筑工地的碎片运到威尼斯,如果把他的努力降格为仅仅表现建筑施工的动力,显然是过分、不厚道和刻薄的。但与此同时,我们或许可以谨慎地认为,这位被任命代表意大利参加双年展的艺术家是将一件已经在其他地方展出过的作品进行了一种纪念碑式的重新编排,并设想在更为合适的空间展出,而这一维度与其艺术的诗意并不相称。

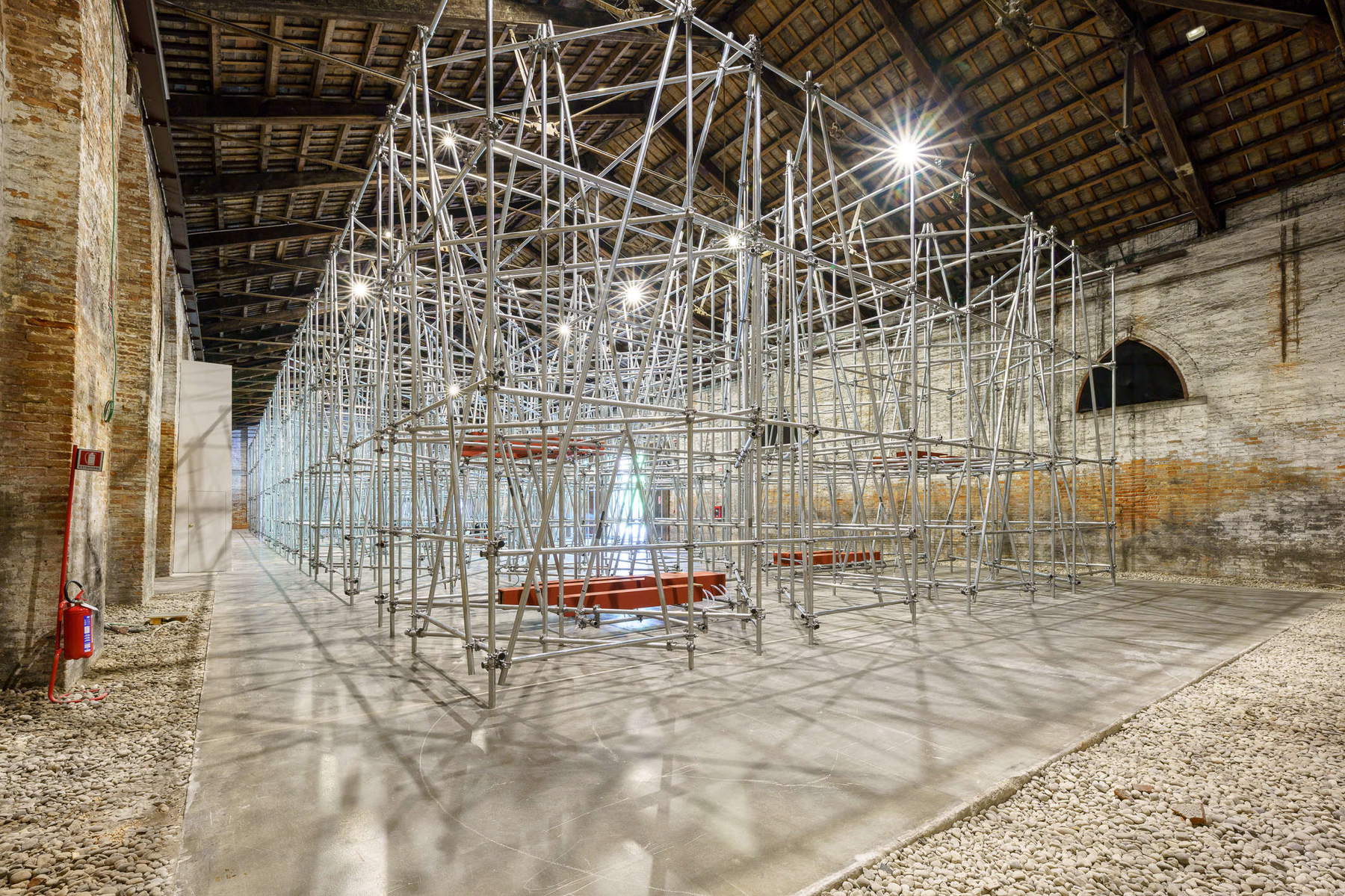

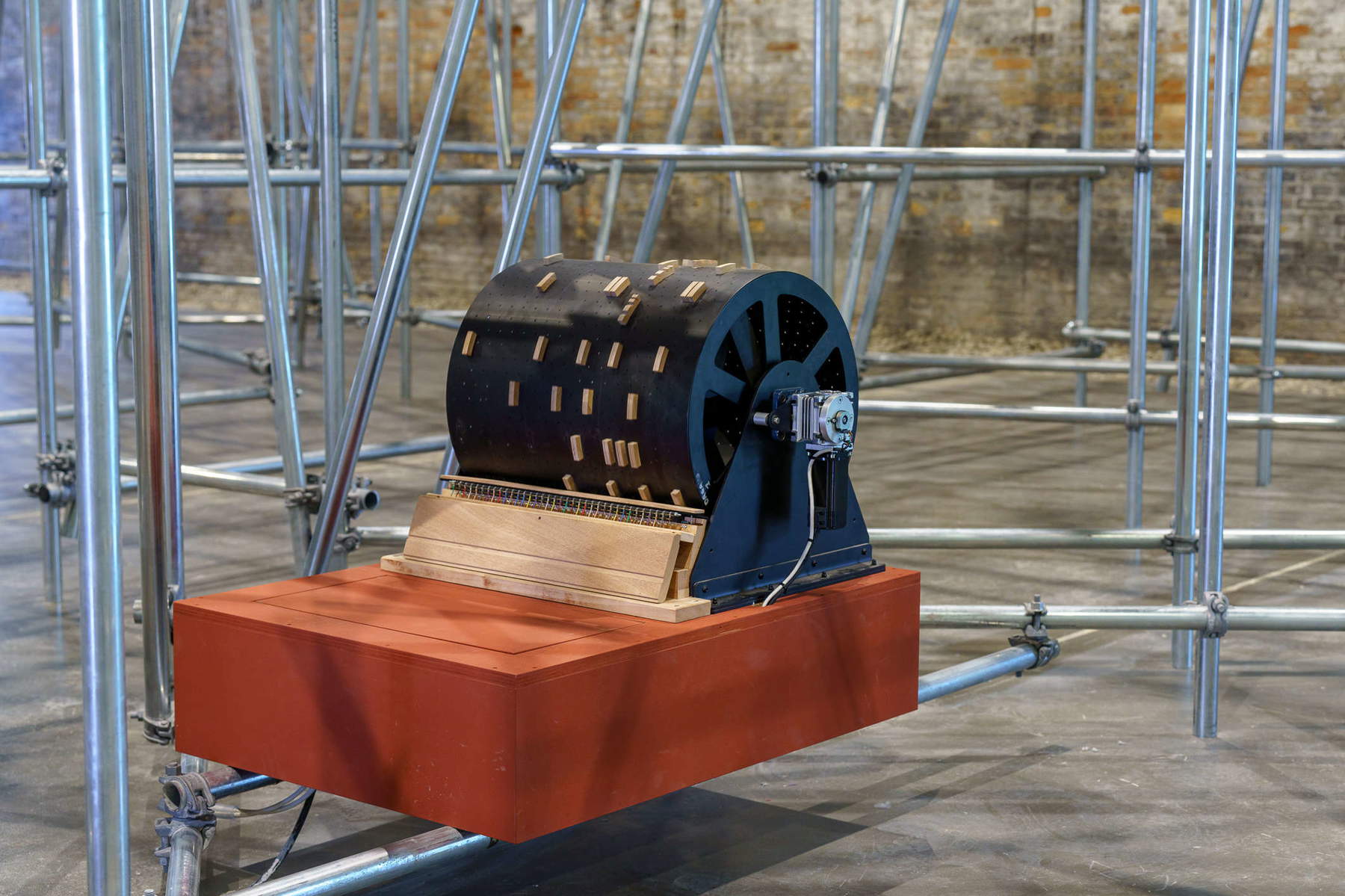

在本届双年展上,巴托里尼向公众发出了一个巨大的 “倾听邀请”,其形式为 "Due qui / To hear “项目(意大利语名称是英文 ”Two here“的直译,这让策展人卢卡-塞里沙(Luca Cerizza)想起了动词 ”To hear“,即 ”倾听“),展览分为三个时刻,以循环渐进的方式进行:每个人都可以从任何地方进入意大利馆,既可以选择展馆的常规入口,即面向 Gaggiandre 的入口,也可以选择面向花园的后门。如果选择正门,就会进入第一个特萨(Tesa),在那里会看到一个长长的平行柱(官方说法是 ”躺在地上的柱子“),柱子的一端安放着一尊菩萨像,菩萨是一个渴望开悟并发誓帮助其他众生开悟的生命。在巴托里尼的装置作品中,躺着的圆柱实际上是一件乐器,在本作品中,它发出低沉的声音。第二个特萨可以从花园的大门进入,也可以穿过第一个特萨,它以其宏伟的脚手架展现在游客面前,脚手架实际上是一个风琴,由两位年轻音乐家--来自意大利的卡特琳娜-巴尔贝里和来自美国的卡利-马龙--创作的电子音毯通过脚手架传遍整个展馆。装置的中心是雕塑 ”输送"(Conveyance),它是一个在不锈钢圆圈中不断起伏的波浪。最后,体验在花园中继续,这里是 "Due qui / To hear“的第三个时刻:由加文-布赖尔斯(Gavin Bryars)和尤里-布赖尔斯(Yuri Bryars)创作的音乐 ”A veces ya no puedo moverme"在树丛中回响,灵感来自阿根廷诗人罗伯托-华罗兹(Roberto Juarroz)的一段文字,讲述了一个人将自己视为一棵树,通过根部与世界其他地方相连的故事。

Bartolini 和 Cerizza 的展览是近年来意大利馆最出色的展览之一,同时也是一个以坚实的哲学基础为支撑的精致项目(Cerizza 引用了 Byung-Chul Han 等人的话):“伸展耳朵是一种无为的形式,在伸展耳朵的过程中,自我是沉默的,是对差异和界限的预设,伸展耳朵的自我沉浸在整体、无限和无限之中”),最重要的是具有深刻的政治性:也许没有什么活动比倾听更具政治性了。西蒙娜-魏尔深信,倾听是一个人对邻居作出承诺的根本基础,关注是所有道德行动的真正动力:“每一个存在,”她在她的《随想录》中写道,“都在沉默中呼喊着,希望被人以其他方式解读。不要对这些呼喊充耳不闻”。Cerizza 可能也深信这一点,至少他在《展馆》的序言中解释说:“这个项目的标题表明,聆听,甚至更好的聆听,是关注他人的一种形式”。在此,我们不妨稍作离题:任何一个在双年展开幕时关注过双年展的人,或者任何一个在那个年代打开新闻节目的人,都会怀旧到用一分钟的时间来报道威尼斯双年展,因为在那个年代,威尼斯双年展的重要性还不如 Annalisa 的最新单曲。威尼斯市长路易吉-布鲁纳罗(Luigi Brugnaro)的表现不禁让人欣喜,他处心积虑地对该项目进行了实时批评("我不喜欢意大利馆。我要说:艺术讨论得越多越好。之前的艺术家很生气,他说我冒犯了所有人。但我支持具象艺术。在 Ca’ Pesaro,我们有一个参加过双年展的克里姆特,我希望具象艺术、绘画、摄影也能回到这里’)。我们喜欢粗俗,我们喜欢粗糙,我们喜欢令人恼火,以至于艺术界的惯常和认可人群,在接受了巴托里尼的聆听邀请后,总是出席开幕式,并希望通过向第一位市民令人恼火的演讲吹口哨来证明他们已经理解了这一概念。当然,对市长的愤慨是最直接也是最容易做出的反应,但布鲁纳罗的言论却值得关注,它稍稍超出了当代艺术愤慨者 们的表演范围。这不仅仅是因为我们面对的是一位政治家,他对一个政治性很强的展览发表了评论:这些评论之所以值得关注,首先是因为它们最清楚地表明了这个项目的局限性。这不是一个品位问题(“我不喜欢”),因为品位不应该成为决定批评性评判的因素:问题涉及的是,如果有的话,一个假定的参观者对今年意大利馆的反应。

很明显,巴托里尼的作品并没有进入布鲁格纳罗的视野:这是因为市长的粗鲁,还是因为这个项目并不完全符合举办地的要求,因为它并不直接,因为它很复杂?在不考虑每个人的个人情感优劣的情况下(有些人即使进入西斯廷教堂也能无动于衷,因此,他们并不比那些在米开朗基罗的壁画前冒着神志不清的危险的人更不值得尊敬),同时也认为希望巴托里尼回归具象艺术而不是概念艺术是完全没有意义的,因为他认为,“传统的具象艺术 ”和 “传统的概念艺术 ”是两种完全不同的概念。与此同时,我们必须考虑一下意大利馆的定位。公众通常是在参观完 Arsenale 的整个国际展览并依次经过所有展馆(除了最后一个中国馆)之后才到达意大利馆的:这种经历通常是相当混乱和疲惫的,因为会遇到大量其他参观者,信息量巨大,从一个展览到另一个展览不断切换语言,迫使大脑在不同的环境中不断切换 。巴托里尼禅意十足的作品需要全神贯注:谁能在威尼斯双年展混乱的环境中呆上两三个小时后还能保持新鲜感,以至于能够把握住邀请函,而这一邀请函的前提条件是要有一种即使不是冥想,至少也是全神贯注的神态?当然:很明显,任何艺术家的任何展览都要求观众有最起码的专注力,因此这种假设可能会显得似是而非,但同样明显的是,有一些作品可以更直接地接触公众,从而让观众在更好、更舒适的条件下接受艺术家的项目。例如,托萨蒂的意大利馆虽然明显比巴托里尼的弱小和不那么坚实,但却更吸引人,因为它能够用更直接的语言与公众对话。举个例子:如果我在旅行后疲惫不堪地傍晚抵达一家酒店,打开电视,对我来说,更舒服的做法是收看一个不太有趣但主持人用意大利语播报的节目,而不是收看一个质量较高但主持人用我不太流利的语言播报的节目:这需要我更加集中精力,而在旅行之后,我可能无法保持这种集中力,因此,我不一定能听懂主持人想向我传达的内容。相反,如果我第二天早上用外语收看同样的节目,我的头脑会更清醒,也更容易理解。

这就是为什么马西莫-巴托里尼(Massimo Bartolini)的作品在佩奇中心(Centro Pecci)的空间里呈现得更好的原因:"Due qui / To hear“只不过是两年前巴托里尼(Bartolini)和切里扎(Cerizza)在普拉托举办的展览 ”Hagoromo"的续集 。当然,艺术家和策展人可以不厌其烦地重复说这是一个不同的项目(事实也的确如此),但其中没有任何一个部分是真正新的。菩萨是巴托里尼艺术作品中反复出现的人物(躺着的圆柱不是,但如果没有菩萨,我们可能会误以为这是乔瓦尼-安塞尔莫的作品,而没有乐器的菩萨则会把我们带入 20 世纪 70 年代的双年展)。传达》 是一部已有二十多年历史的作品。在巴托里尼的创作实践中,“无辜的管子 ”至少已经重复出现了 15 年之久,就像对同一件作品的不断再版,时好时坏。例如,在普拉托,乐团提出了不同的建议:在佩奇酒店房间的孤寂中,《转运 》的催眠乐章是《In là》的绝佳引子,无辜的管子蛇形蜿蜒穿过五个房间,穿越房间,让布赖尔斯的音符在这样的环境中回荡,这无疑能够激发观众的共鸣。在这样的环境中,无疑能够培养出必要的态度,从而把握住装置所要表达的悬浮氛围(更不用说人们是特意前往,而不是在其他 20 场展览之后才到达)。In là " 则是 "Organi"的延续,是一个靠墙摆放的装置,可以说是以传统的方式进行观察。相同的手段,不同的意图,不同的环境:如果说《Hagoromo 》是一场精心策划的文选展,抒情而强烈,并以华丽但不具侵入性的装置作为框架,那么《Due qui / To hear 》则像是跳入了一个维度,而这个维度与构成《Due qui / To hear 》的元素并不十分相称,也不太适合传播诗意。时间的循环性、音乐作为一种流动的运动将人们团结在一起的理念、聆听作为一种自我提升,但我更愿意将其视为一种开放的作品,同时也传达出一种不稳定感)。在这方面,也许我们应该扪心自问,将意大利馆托付给一位艺术家是否仍然有用,这不仅是因为选择一个人来代表我们这样一个国家的整个艺术界,可能会过于简单化(假设意大利馆是由一位艺术家的作品),还因为意大利馆是由一位艺术家的作品组成的。这不仅是因为选择一个人来代表像我们这样一个国家的整个艺术界(假设我们想以这种方式来理解我们国家对威尼斯双年展的参与),而且还因为到目前为止,意大利馆仅有的两个专题项目似乎都无法与 Tese delle Vergini 的巨大空间相抗衡。

简而言之,空间和地点都在努力促进Due qui / To hear想要激活的体验。Conveyance 位于该项目同名装置的中间,本应是一个脉动的心脏,是展览的支点,但它似乎几乎是在没有任何实际必要的情况下被挪到了第二个 Tesa 的中间(因为装置的中心,也就是展览的支点)。策展人告诉我们,装置的中心,也就是 “人们最能听到声音的地方”,被选为安装雕塑的地方,而雕塑 “同时也是一个座位,几个人可以围坐在一起”?那么该怎么做呢?一个人听还是一个人说?)在普拉托,无邪的水管是展览的 “主干”,正如说明材料中所说的那样,而在威尼斯,无邪的水管却成了参观者体验活动的两个区域之一。策展人告诉我们:“这是巴托里尼近年来设计的一系列装置作品中迄今为止最大的一个实例”),突然改变用途,难道不会使这位多年来一直表现出明显易变性的艺术家的作品变得更加难以捉摸吗?而且,如果一件作品以前有可能侵入设计和建筑领域,但现在仍然能够作为 “主干 ”保持自己的地位,成为这两个中心之一,那么,人们可能会有点挑衅地问,为什么参观者只需要在 Fuorisalone 停留一下,就可以参观威尼斯双年展呢?问题当然不在于媒介:如果我们假定卡诺瓦的《希伯来人》和圣乔瓦尼-罗通多出售的皮奥神父雕像都是石膏雕塑,那么我们也必须假定,用无辜的水管也能创作出与普通建筑脚手架一样的艺术作品。问题出在态度上:当人们接触建筑或设计时(在这方面,本届双年展的情况更糟:只要参观一下邻近的阿根廷馆和南非馆就知道了),为什么还要浪费时间参观艺术双年展呢?

最后,我们必须扪心自问马西莫-巴托里尼的语言是否具有现实意义。轻描淡写地说:未来不一定会更好。在当今时代,我们有可能会发现 2026 年的意大利馆充满了迟滞的超现实主义者或傲慢的经典重塑者,这将使我们怀念起巴托 里尼的展览。然而,这并不意味着我们不应该扪心自问,这种概念性的东西是否仍然与我们的时代相吻合,是否仍然代表着激荡着我们国家艺术界的冲动,是否仍然能够与那些并非完全由业内人士组成的观众对话,而目前似乎只有他们才有兴趣在"Due qui / To hear"上表达自己。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。