by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 18/11/2018

分类:

展览回顾

/ 免责声明

艺术与魔法 "展览回顾,罗维戈,罗维莱拉宫,2018 年 9 月 29 日至 2019 年 1 月 27 日

生活在公元一世纪的罗马作家奥卢斯-盖利乌斯(Aulus Gellius)在他的《阿提卡之夜》(Attic Nights)中写道,所有希望接近毕达哥拉斯学说的年轻人都必须遵守至少两年的静默期:奥卢斯-盖利乌斯向我们保证,这位伟大哲学家收进他学校的弟子们必须聆听大师的教诲,如果听不懂,就不能提问,更不用说评论了。只有在学完所有科目,甚至是最难的科目之后,他们才被允许表达自己的观点,说几句话,提出问题。毕达哥拉斯所强加的沉默后来穿越了几个世纪,成为冥想的象征,成为进入一种学说、一种崇拜或一种哲学的主要途径,也成为学习所需的努力的象征。“在古代,”达农齐奥在《秘籍》中写道,“宗教和哲学只靠沉默生存:他们知道并遵守沉默的必要性。那些逃避这种必要性的人总是被误解、亵渎和贬低”。基督教碇泊居士的沉默是为了更好地迎接他的神,而对于某些修道士来说,沉默是必须遵守的规则的一部分。共济会的沉默更类似于毕达哥拉斯式的沉默,想要进入共济会下一等级的学徒必须保持这种沉默。哲学或苦行需要保持沉默,以便与外界的喧嚣隔绝,只发出来自无意识深处的声音。这就是诗歌的沉默。

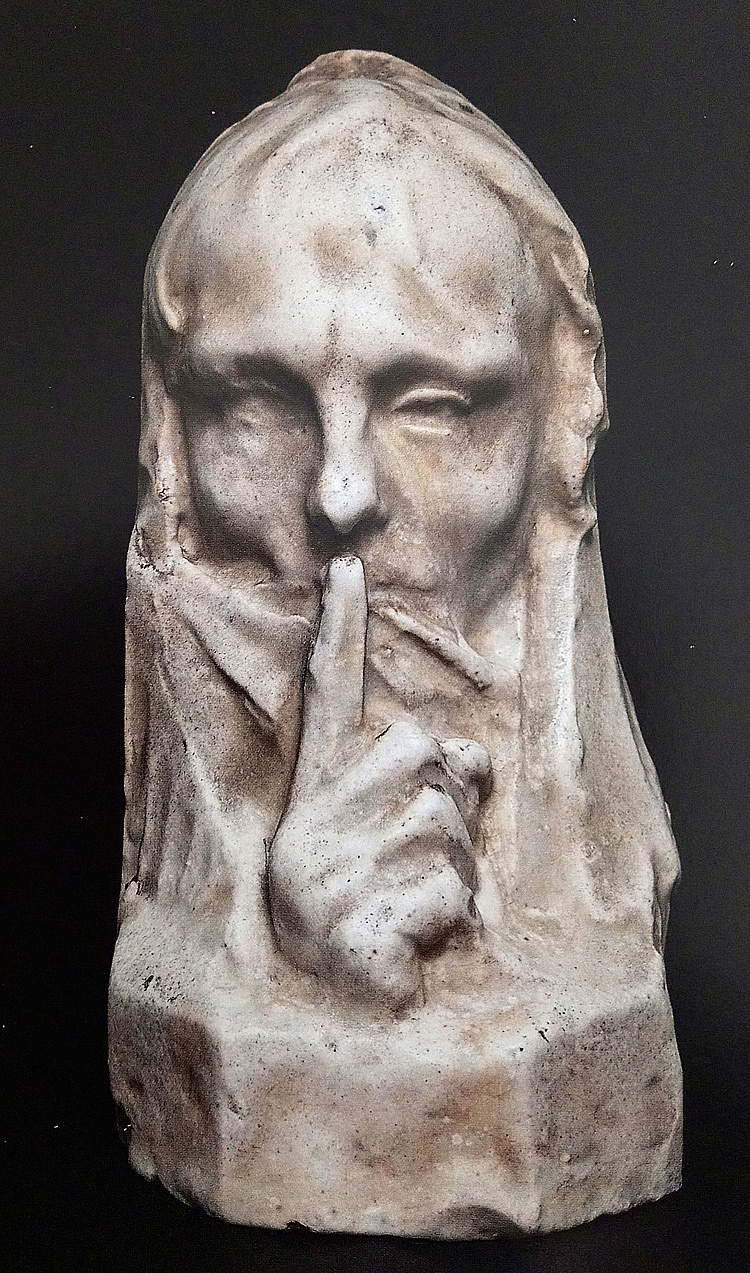

因此,沉默同时也是一种恩赐,一种保持纯洁(或不泄露秘密)的方式,一种探究自身或试图深入另一个维度的手段。但沉默也是第一步,是一个起始条件:正因为如此,像《艺术与魔法》这样的展览(在罗维戈,罗维雷拉宫)就必须以邀请沉默开始,以便让公众进入神秘主义和玄学的漩涡。让-丹普特(Venarey-les-Laumes,1854 年 - 第戎,1945 年)和亚历山大-比戈特(Alexandre Bigot,1862 年 - 巴黎,1927 年)的雕塑作品《沉默》(Le Silence)就是这种邀请的形式:一张近乎痛苦的憔悴面孔,用所谓的 "竖琴手势“(或 ”竖琴符号")向观察者致意。查斯特尔写道,这种手势可以具有被动的语义价值(“我不说话”),也可以具有主动的语义价值(“保持沉默”),因此可以有多种解读(这一特点使其更加迷人):如果说在埃及神 Harpocrates 的神庙中,食指动起来闭上嘴巴的动作是为了劝诫信徒不要散布他的启示,那么在 Dampt 和 Bigot 设计的这个看起来像葬礼的雕塑中,沉默就成了神秘的代名词,它是用来装饰床的,因此与夜晚及其焦虑有关。

当参观者看到乔治-基纳尔克(Giorgio Kienerk)的《沉默》(佛罗伦萨,1869 年 - 福利亚,1948 年)时,也会感受到沉默的邀请,这幅作品是三联画《人类之谜》的中心板块:是一幅非凡的虚幻画,它将两幅侧面画与 “快乐 ”和 “痛苦 ”结合在一起(可惜这两幅画不在罗维戈,尽管从语言学角度看,将三幅画分开的选择并没有错,因为 "沉默“比另外两幅画早诞生十多年,因此最初是单独展出的,甚至 ”快乐 "也留在基纳尔克的工作室里),将第二幅画的主题(骷髅头阴郁的气氛)与前者的主题(模特的性感)结合在一起,让我们联想到沉默的情色维度,例如,在约瑟芬-佩拉丹(Joséphin Péladan)的作品《Avecoeur perdu》中的一段话中就有相应的描述(“沉默的双唇,没有言语,没有爱抚,沉默的手掌,沉默的脖颈,沉默的皮肤,没有光泽,没有泡沫;这一切的沉默,都让人感到 ”最后的快乐“:”没有言语和亲吻的嘴唇的沉默,没有爱抚的双手的沉默,放松的神经的沉默,没有电流和寒冷的皮肤的沉默;而这一切的沉默,冻结了一个被性交的痛苦所感染的处女,她在等待着最后的快乐")。一旦接受了邀请,就可以开始:查尔斯-塞利耶(Charles Sellier,1830-1882 年,南锡)的作品《L’initiation》将其表现得淋漓尽致。

|

| 罗维戈艺术与魔法展厅

|

|

| 罗维戈艺术与魔法展的一个展厅

|

|

| 让-丹普特,亚历山大-比戈,《寂静》(1897 年;石器,19 x 9 x 8 厘米;巴黎,让-大卫-朱莫-拉丰收藏馆)

|

|

| 乔治-基纳,《沉默》(1900 年;布面油画,170.5 x 94 厘米;帕维亚,市政博物馆)

|

|

| Charles Sellier,《L’initiation》(1880 年;布面油画,160 x 92 厘米;巴黎,Lucile Audouy 收藏馆)

|

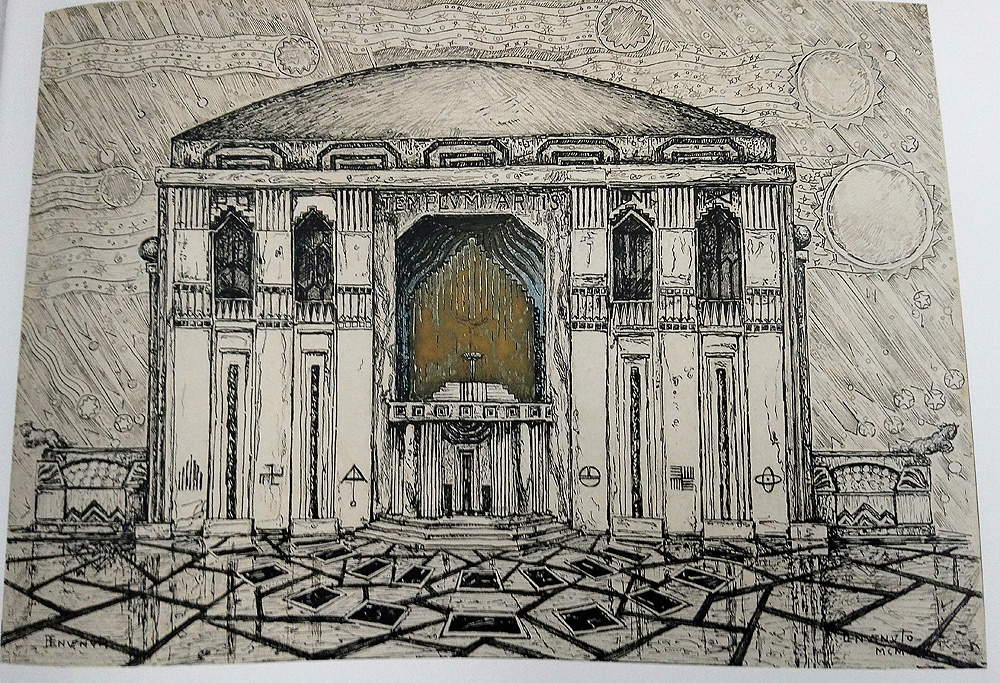

此外,"艺术与魔法“展览还希望将自己作为一种 ”入会仪式 "的隐喻向公众展示。因此,展览采取了分阶段旅行的形式,以布置的突然变化为点缀,并采用与展厅主题相呼应的颜色:蓝色是冥想、深邃和神秘的颜色,它伴随着第一个展厅,即专门介绍沉默的展厅,第二个展厅探讨建筑与神秘主义之间的关系,第三个展厅带我们回到罗斯+克鲁瓦沙龙的时代,第四个展厅专门深入研究维塔山社区。我们在上文提到了哈波克拉底手势:在古埃及的神庙中,人们习惯于看到哈波克拉底神的雕像在信徒们进入神庙时向他们做出手势。因此,这一仪式甚至在神灵崇拜的入门者进入神庙之前就已经开始了:因此,通往神庙的道路成为了仪式不可分割的一部分,象征主义建筑师们对此非常了解。展览向公众展示了几个神秘建筑的实例:一方面是理想神庙的设计,如本韦努托-本韦努蒂(Benvenuto Benvenuti,1881 年,里窝那 - 1959 年,安蒂尼亚诺)的艺术神庙(Temple of Art),这是一座神圣的建筑,致力于将对艺术的崇拜提升到宗教的高度,其自身的象征意义来自于神秘的实践(钩形十字架、群岛、地球仪);另一方面是为现实纪念碑构思的设计瓦莱里娅-帕格尼尼(Valeria Pagnini)解释说,“它的突出特点是没有直接参考古典主义,建筑师认为这不适合表达新国家的个性,并设想建造一座高大的阶梯塔,置于埃斯基林(Esquiline)新广场的中心”。这项工程 “将超越古罗马的纪念碑,成为一座象征性的’进步灯塔’,塔顶有一颗五角星,将照亮并指引这座城市和整个国家”。该部分由仪式和偶像的图像完成,如 František Kupka(Opočno,1871 年 - Puteaux,1957 年)创作的名为Černýidol(“黑色偶像”)的可怕作品。idol“(”黑色偶像"),这是一个巨大的恶魔雕像,沉浸在一片阴郁的景色中,象征着未知事物所引发的不安(如果不是恐惧),并充满了库普卡所信奉的神学信念。

在罗维戈举办的这次展览,策展人弗朗切斯科-帕里西(Francesco Parisi)在画册中强调了一个必要的前提,即神秘主义和神秘主义之间存在着决定性的区别。具体而言,神秘主义是一种文化,而神秘学则是一系列实践活动:帕里西引用了社会学家爱德华-A-蒂里亚基安(Edward A. Tiryakian)的话,他 “指出了’神秘文化’的三个特征和构成要素”,即信仰和教义的核心、致力于具体行动的实践核心,以及一种社会组织,在这种组织中,这些实践活动找到了结构或实现方式。与此相反,按照美国社会学家的区分,神秘主义是指那些与自然力量或宇宙力量打交道的实践、技术或程序,这些力量无法用传统科学的工具来测量或识别,其目的是取得经验性的结果,例如,获得其他方面无法获得的知识,或改变事件的进程。从本质上讲,神秘学是对象,深奥学是哲学-宗教基础。

然而,许多艺术家的作品虽然充满了神秘色彩,但实际上并没有加入任何秘密团体,没有涉足任何教派或共济会,也没有对神秘主题产生兴趣。让-戴维-朱莫-拉丰(Jean-David Jumeau-Lafond)在目录中的文章中提到,上文提到的约瑟芬-佩拉丹(Joséphin Péladan,1858 年出生于里昂,1918 年出生于塞纳河畔诺伊伊)是玫瑰十字会图卢兹分会的成员,也是玫瑰-克鲁瓦卡巴拉教派(Ordre kabbalistique de la Rose-Croix)的创始人。佩拉丹在 1907 年的一封信中写道:“艺术中没有以人体为唯一对象的神秘主义。我把我发现的作品收集起来,但它们并不总是我想要的”。莫罗本人是佩拉丹最喜爱的艺术家之一,他与普维斯-德-夏凡内斯(Puvis de Chavannes)和雷东(Redon)一起被佩拉丹视为艺术界的三角中心。而其他艺术家则完全拥护佩拉丹的信念,佩拉丹也希望建立自己的沙龙,作为对官方艺术(学院派艺术)和与现实相关的新艺术形式(现实主义和印象派)的反动:艺术对于佩拉丹(他曾装扮成魔术师,留着长长的亚述式胡须,在巴黎四处走动,被称为 “Sâr”,即亚述语中的 “国王”)来说,是与当代社会物质主义作斗争的机会、这位来自里昂的神秘主义作家认为这是一种神圣的行为,用他自己的话说,是 “只有命中注定的人才能参加的入会仪式”。玫瑰与克鲁瓦沙龙于 1892 年开幕,在公众中取得了非凡的成功,这不仅仅是因为它的独特性:在 19 世纪末,巴黎还没有任何沙龙可以让艺术家们怀着同样的动机,遵循宣言规定的精确规则。即使许多参加沙龙的艺术家(大多是年轻艺术家)对神秘主义不感兴趣(甚至往往对此一无所知),朱莫-拉丰(Jumeau-Lafond)也强调说,“佩拉丹的天才 ”在于 “他了解年轻一代艺术家对神秘和灵性的追求,甚至超越了任何传统科学”,因此萨-佩拉丹的沙龙采取了 “艺术再神圣化事业 ”的形式。这就是为什么展出了一些特别重要的作品,首先是首届玫瑰与克鲁瓦沙龙的海报,由当时 26 岁的卡洛斯-施瓦贝(Carlos Schwabe,1866 年出生于阿尔托纳,1926 年出生于雅芳)设计。 这幅海报采用了夸张的垂直形式,象征着上升,描绘了两位象征纯洁和信仰的女性,她们向着光明的光辉上升,而在低处则是放荡和物质的寓意,让人感到绝望。阿尔方斯-奥斯贝尔(Alphonse Osbert,1857-1939 年,巴黎)创作的《夜景》(Rêverie enlanuit)尤为引人注目,该作品于 1895 年在玫瑰与克鲁瓦沙龙展出:这是一幅充满神秘主义和灵性的晚间风景画,其中一个蒙着面纱的人物转向月亮,体现了佩拉丹在其沙龙展出的作品中所追求的神秘和启蒙气息。同样令人惊讶的是,在展厅中还发现了加埃塔诺-普雷维亚蒂(Gaetano Previati,1852 年出生于费拉拉,1920 年出生于拉瓦格纳)创作于 1891 年的杰作《伟大的母性》的研究报告,该作品现由 Banco BPM 收藏。普雷维亚蒂的画作遭到了评论家和公众的一致反对,但却受到了与象征主义实例关系密切的艺术家和评论家的热烈欢迎,以至于画家受邀在 1892 年第一届玫瑰与克鲁瓦沙龙(Salon de la Rose+Croix)上展出。

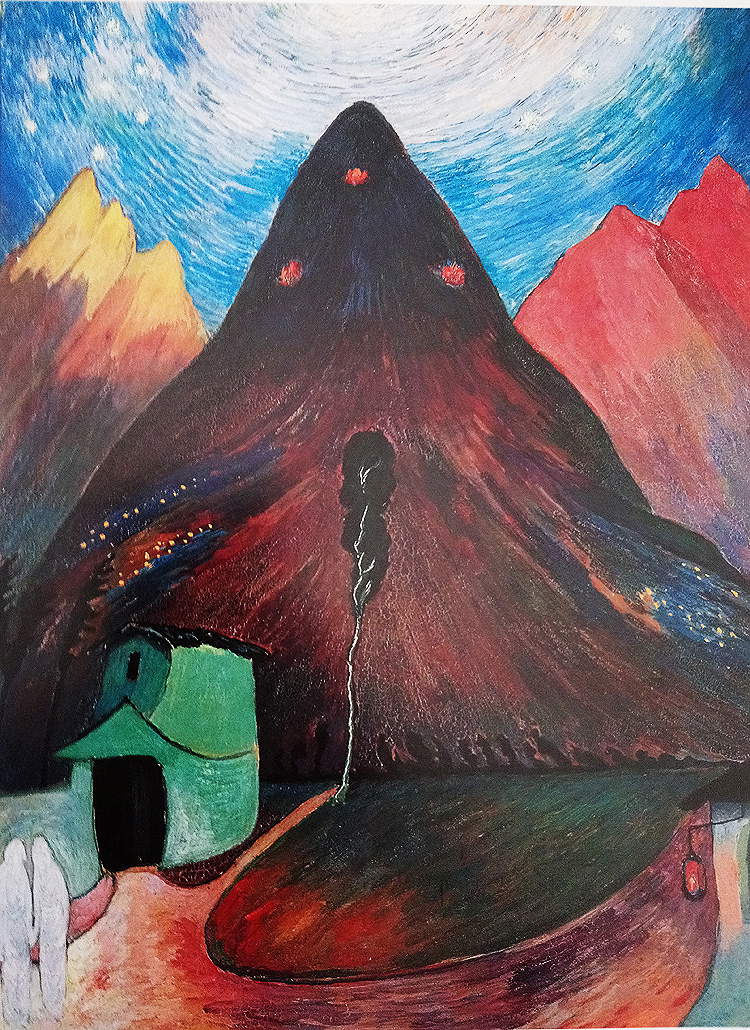

从一个圈子到另一个圈子,罗维莱拉宫的展览仍在进行着对神秘主义的历史解读,离开玫瑰十字会沙龙,来到瑞士阿斯科纳,并深入研究了 "Monte Verità“团体,该团体于 1901 年在洛迦诺镇周围的山上成立,倡导一种 ”基于素食和露天健康生活(自然主义、日光疗法、瑜伽、表现性舞蹈、自由恋爱、妇女解放......)的教学法,反对艺术界的任何搪塞,以及推广玫瑰十字会宗教价值观的必要性。为了弥合现实世界与理想世界之间、文化与自然之间、道德与户外活动之间不可逾越的鸿沟,我们反对任何教会或国家的推诿或特权"(Mara Folini)。Monte Verità 社区的成员通常都是文学家、心理学家、神秘主义者,当然还有艺术家,他们中的许多人注定要为瑞士公社的生活注入多年的活力。玛丽安-冯-韦勒夫金(Marianne von Werefkin,图拉,1860 年 - 阿斯科纳,1938 年)就是其中的一位,她在阿斯科纳度过了余生:《艺术与魔法》展示了她的作品《圣物》(Feux sacrés),创作于 1919 年,也就是她来到公社一年之后。在这幅作品中,我们看到一座山峰,山顶上点燃着三堆圣火,山峰中央有一个洞穴,白色液体从洞穴中喷涌而出,汇入湖中,两个身着白衣的人物正在观察这奇异的景观:这幅作品充满了情色意味(洞穴是女性器官,山是阳具),可以被解释为许多神秘崇拜所设想的雌雄同体,尽管它缺乏生命力,或许正如托比亚斯-卡姆普夫(Tobias Kämpf)所指出的那样,刚刚结束的第一次世界大战给 “艺术家和整个欧洲留下了一种普遍的毁灭感,世纪初的所有希望都在这种毁灭感中破灭了”。维塔山 "神秘主旨的象征是Fidus(Hugo Höppener 笔名,1868 年生于吕贝克,1948 年卒于沃尔特斯多夫)的作品Lichtgebet(“光明的祈祷”)、他一跃而起,接受所有阳光的照耀,重新与大自然彻底、惊慌地结合在一起,同时也与无限结合在一起,与所有传统背道而驰(以至于祈祷是在孤独和露天的情况下进行的,与基督教传统的祈祷背道而驰)。沃尔特-赫尔比格(WalterHelbig,1878 年出生于法尔肯施泰因,1968 年出生于阿斯科纳)的作品《沉浸在自己的梦中》(Versunkene Sinne)也给人以和谐之感。 他通过三个人物(一对紧紧相拥的情侣和一个林中裸女),在提契诺州的群山中找到了高更在波利尼西亚寻找的世外桃源。

|

| 本韦努托-本韦努蒂,《艺术圣殿》(1906 年;铅笔、墨水、金色水彩,380 x 530 毫米;私人收藏,里窝那雅典娜画廊提供)

|

|

| Corinto Corinti,Progetto per il monumento per Vittorio Emanuele II(1881 年;纸板上的墨水和水彩画,1097 x 504 毫米;罗马,维托里奥-埃马努埃莱二世国家中央图书馆)

|

|

| František Kupka,Černý idol(1903 年;彩色水印,水粉画,348 x 345 毫米;布拉格,Parrik Šimon 收藏馆)

|

|

| 卡洛斯-施瓦贝,第一届玫瑰沙龙海报(1892 年;石版画,1980 x 805 毫米;私人收藏)

|

|

| 阿尔方斯-奥斯贝尔,《Rêverie en la nuit》(1895 年;油画,56 x 37.5 厘米;私人收藏)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《产妇研究》(约 1889-1890 年;布面油画,56 x 130 厘米;兰卡特,乔瓦尼-祖斯特市立美术馆)

|

|

| 玛丽安-冯-韦勒夫金,Feux sacrés(1919 年;粘在纸板上的蛋彩画,75 x 57 厘米;阿斯科纳,玛丽安-韦勒夫金基金会)

|

|

| Fidus,Lichtgebet(1913 年;彩色石版画,640 x 450 毫米;私人收藏)

|

|

| Walter Helbig,《Versunkene Sinne》(1921 年;布面油画,95 x 77 厘米;阿斯科那,市立现代艺术博物馆)

|

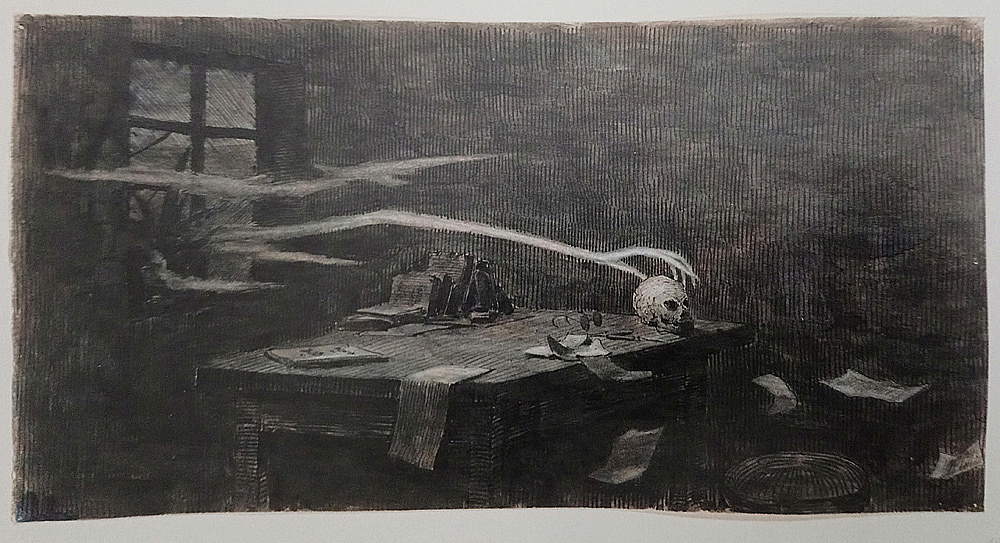

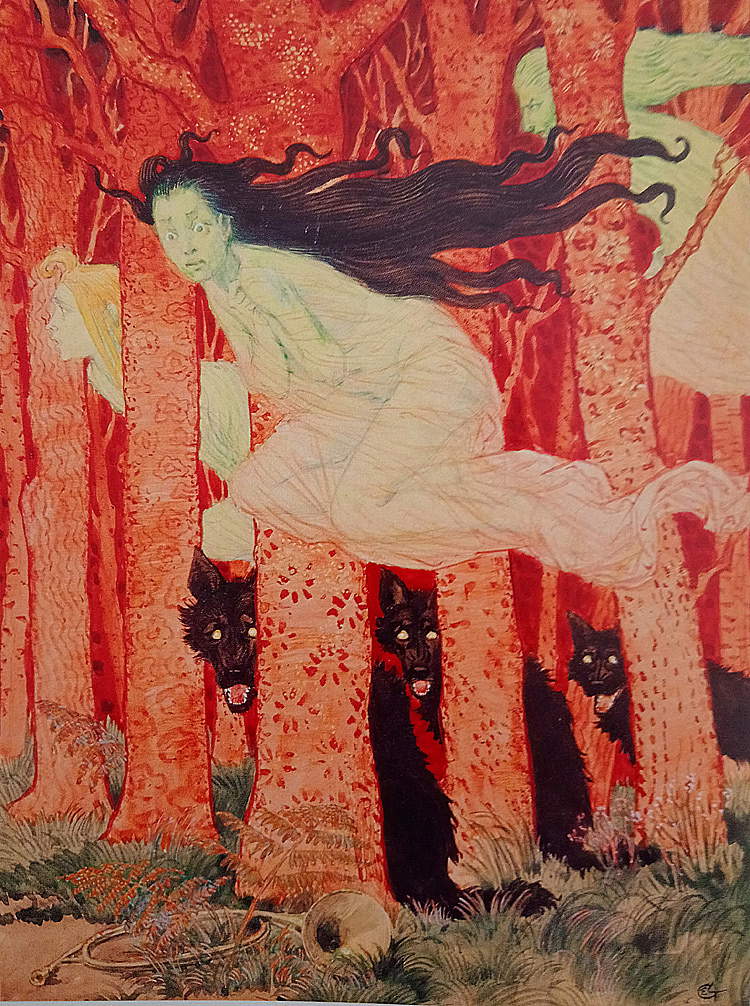

在中止了展览的历史框架之后,接下来的展厅以图解的方式展开:人们离开第一个展厅的蓝色,穿过一扇门,就会发现自己置身于一系列布满阴郁紫色板块的展厅中,这些板块介绍了黑夜及其居民的主题,包括鬼魂、幽灵幻象、亡灵的显灵。如果说科学进步是最明显的理性产物,同时也被认为是物质主义社会的反映,那么神话,尤其是黑暗的神话、未知的神话和非理性的神话,则成为对抗文明统治的某种庇护所。这次在罗维戈举办的展览横跨欧洲各国,首先从波希米亚及其首都布拉格开始。19 世纪末,布拉格成为欧洲对神秘崇拜最感兴趣的城市之一(这种回声的魅力至今仍可感受到),各种教派和神秘团体不断涌现。雅罗斯拉夫-帕努什卡(Jaroslav Panuška,Hořovice,1872 年 - Kochánov,1958 年)的创造力正是在布拉格发展起来的。 他是一位画家,他的想象力是那个时代最可怕的,他的作品充满了令人厌恶的恐怖幻想。本次展览接连展出了他的三幅作品:Nokturno(《夜曲》)、Duch mrtvé matky(《死去母亲的灵魂》)和Upir(《吸血鬼》):第一幅作品描绘了室内的恐怖景象,透过一扇打开的窗户,一股烟雾弥漫开来,化作一只幽灵的骷髅手,移动着一个骷髅头,导致散落在桌子上的纸张飞舞;第二幅作品向我们展示了艺术家母亲的幽灵,她在这幅画创作前十年就已经失踪了(当时帕努什卡 28 岁,对这一事件感到非常震惊):这也是他的作品始终以死亡为主题的原因),他的母亲在作品中被描绘成一个巨大的幽灵,窥视着曾经是他家的地方;第三幅画只不过是斯拉夫神话中的吸血鬼进入住宅寻找受害者的场景。需要强调的是,帕努什卡并不热衷于对神话或场景进行简单的说明:他想扰乱主题。加布里埃尔-加布里埃利(Gabriele Gabrielli,利沃诺,1895 - 1919 年)或许也是出于同样的目的,他是一位饱受折磨、被人遗忘的画家,年仅 26 岁便自杀身亡,但却能创作出多幅恐怖的画作,将自己的执念倾注在画布上,这些执念往往因酒精而改变:他的《猫头鹰》让人心痛,这幅画取材于波德莱尔的《恶之花》中的一朵花,正是献给这种大型猛禽的,它让我们看到这种动物是 “夜行动物中的佼佼者,在构图的中心,它高高在上,凌驾于其他夜行动物之上”(基娅拉-斯蒂法尼)。而在这些能够震撼心灵的动物中,狼是不可或缺的:欧仁-格拉塞(Eugène Grasset,洛桑,1845 年 - 斯索,1917 年)在他的《三个女人和三只狼》(Trois femmes et trois loups)中将狼作为主角,画中三个身着夜行衣的女人俯视着密林中追逐她们的狼群。她们在树丛中飞舞,由此可以推断,格拉塞想要表现三个女巫的形象。

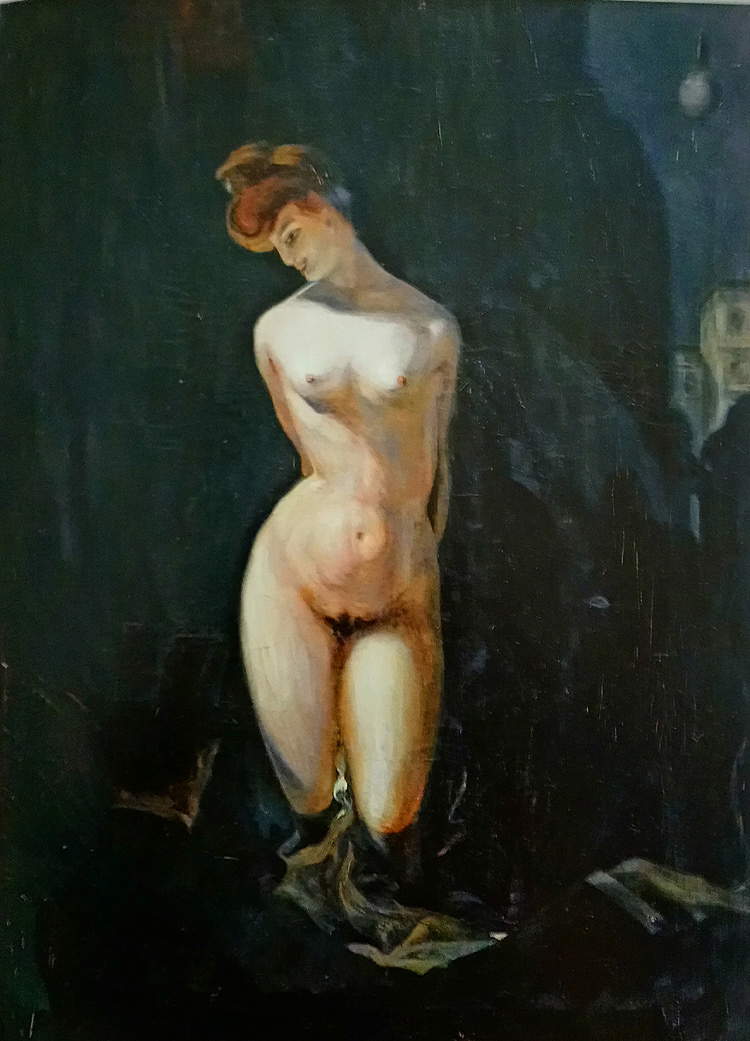

展览的下一部分正是以女巫和魔鬼为主题。有趣的是,在罗维戈的展览中,女巫并不是传统意义上可怕的老妇人,而是恶魔的情妇,因此也是美丽、诱人和危险的女魔头。这是典型的二十世纪末期对致命女性的吸引力,同时也是对神秘神话的迷恋:因此,在 19 世纪晚期艺术家的想象中,女巫类似于阿尔贝托-马尔蒂尼(Alberto Martini,奥德佐,1876 年 - 米兰,1954 年)笔下挑衅的Diavolessa,她赤身裸体,淫荡地暗示着嘲弄的微笑;或者是路易-夏隆(Louis Chalon,巴黎,1866 年 - 法国,1940 年)笔下神话中的Circe,她同样赤身裸体,站在宝座的高处,通过将男人变成野兽来宣示她对男人的权力、或路易斯-里卡多-法莱罗(Luis Ricardo Faléro,格拉纳达,1851 年 - 伦敦,1896 年)笔下的索西耶尔(Sorcière),这位妖娆的女魔头骑着扫帚飞舞,没有任何面纱遮掩的细节,展现出她性感胴体的浑圆,构图充满情色暗示,装饰着巴斯克手鼓的鼓膜(因此其本身也是一件有趣的物品)。

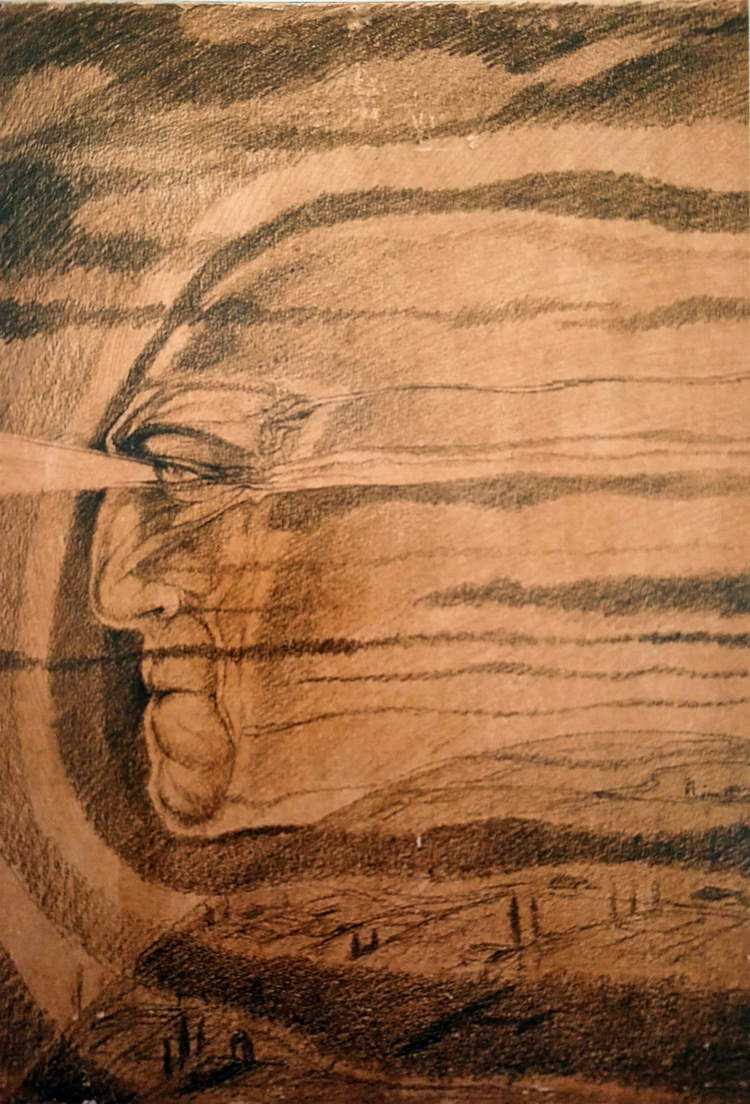

我们从历史的角度回到罗维戈的房间,来到20 世纪初受 灵性主义时尚影响的罗马:房间中央摆放着塔亚特(Thayaht,埃内斯托-米夏埃尔斯的笔名,佛罗伦萨,1893 年 - 皮特拉桑塔码头,1959 年)创作的用于降神会的三脚圆桌,这件奇特的物品揭示了当时组织降神会的习俗是如何兴起的、安东-朱利奥-布拉加利亚(Anton Giulio Bragaglia,1890 年出生于弗罗西诺内,1960 年出生于罗马)年仅 20 岁时就想尝试一种技术,这种技术符合未来主义艺术的要求,可以在一个镜头中捕捉运动。由此产生的图像(尤其有趣的是描绘贾科莫-巴拉的图像,因为从图像中也可以看到他的杰作之一《拴狗链的动态》,还因为巴拉的某些画作受到了布拉加利亚这些实验的启发:在目录中,马里奥-费纳齐(Mario Finazzi)的一篇文章对此做了准确的描述)有时会被当作描绘鬼魂的 “灵魂照片”,因为布拉加利亚的目的需要长时间曝光,这意味着拍摄对象看起来模糊不清,往往无法辨认,就像鬼魂一样。

|

| 雅罗斯拉夫-帕努什卡,《Nokturno》(1897 年;纸面印度墨水,15 x 300 毫米;布拉格,Parrik Šimon 收藏馆)

|

|

| Jaroslav Panuška,Duch mrtvé matky,《死去母亲的灵魂》(约 1900 年;纸板油画,68 x 48 厘米;Pardubyce,Východočeská galerie v Pardubicích)。

|

|

| Jaroslav Panuška,《Upir,吸血鬼》(约 1900 年;纸板油画,58 x 64 厘米;布拉格,Parrik Šimon 收藏馆)

|

|

| 加布里埃尔-加布里埃利,《猫头鹰》(约 1917 年;纸板油画,35 x 25.5 厘米;私人收藏,里窝那雅典娜画廊提供)

|

|

| 欧仁-格拉塞,《三个女人和三只鸥》(约 1892 年;纸面水彩和金色,315 x 240 毫米;巴黎,装饰艺术博物馆)

|

|

| 阿尔贝托-马尔蒂尼,Diavolessa(1906 年;布面油画,67 x 90 厘米;私人收藏)

|

|

| Louis Chalon,《Circe》(1888 年;布面油画,172.5 x 132 厘米;私人收藏,皮亚琴察 ED 画廊提供)

|

|

| Luis Ricardo Falero,《La Sorcière》(1882 年;羊皮纸上的油画,直径 29 厘米;私人收藏,Talabardon 画廊提供)

|

|

| 路易斯-里卡多-法莱罗的 La Sorcière 展览

|

|

| Thayaht,降神会用三脚圆桌(约 1930 年;镶嵌木质桌面,锥形扭曲木腿,高 80.5 厘米,直径 90 厘米;罗马,Seeber Michahelles 珍藏)

|

|

| 安东尼奥-朱利奥-布拉加利亚,未来派画家 G-巴拉(约 1912 年;锌板照相凹版,425 x 590 毫米;罗马,私人收藏)

|

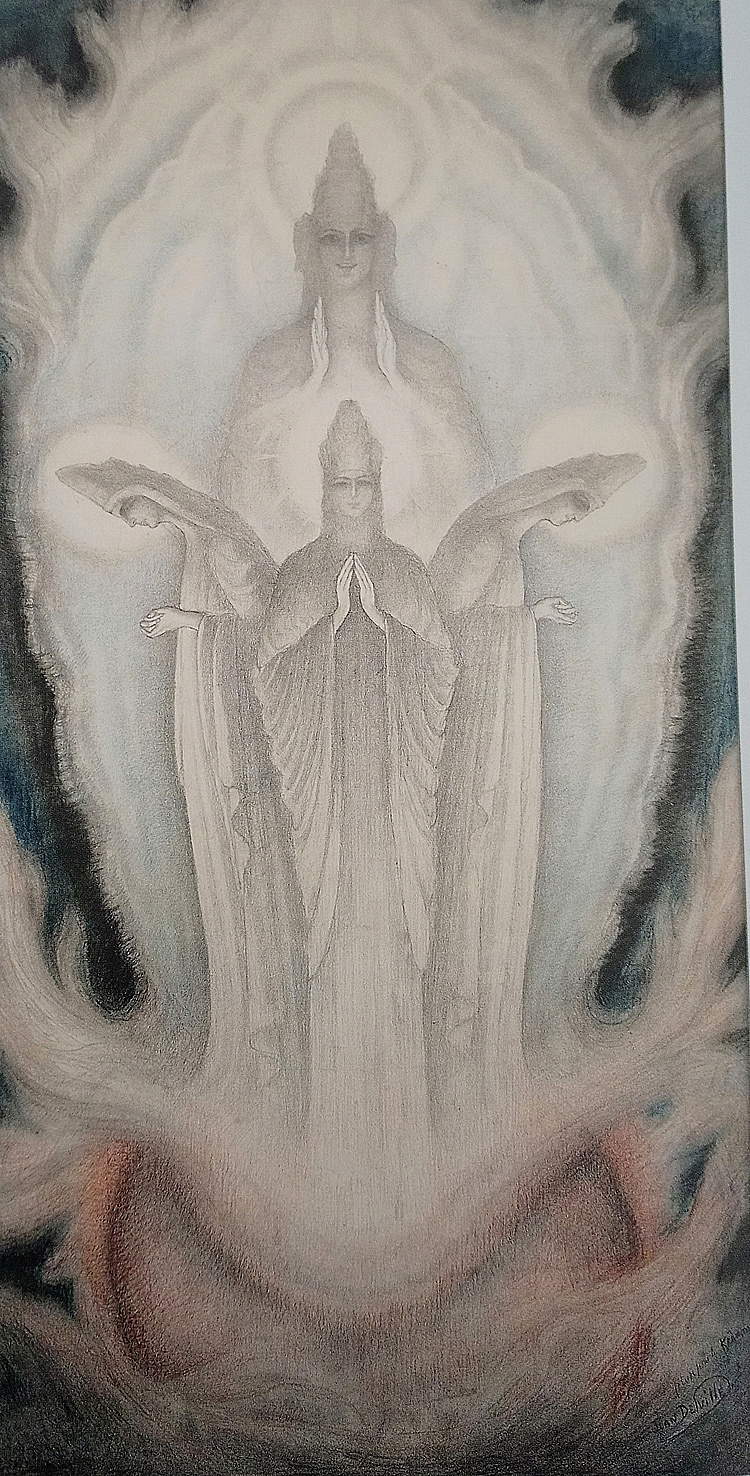

光与色彩是《艺术与魔法》最后三个展厅的主角,展厅的墙壁被鲜艳的色彩点亮。我们从东方学科为欧洲神秘崇拜提供的建议开始了光明之旅:拉丁语Ex Oriente lux(“光明来自东方”)被用来表示东方学科的深邃灵性,亚瑟-叔本华就是其最大的支持者之一,他对印度教和佛教哲学体系有着浓厚的兴趣。这一部分可能是评论中最贫乏、最缺乏有机性的部分,但也有值得注意的作品:首先是让-德尔维尔(Jean Delville,1867 年,鲁汶 - 1953 年,布鲁塞尔)的《库玛拉》研究,这是第一部以表现库玛拉为目标的作品,库玛拉是印度教传统中的四位圣人,梵天之子,致力于学习和贞洁的生活、这幅作品也是当时许多艺术家(包括德尔维尔本人)所属的 Theosophical Society(Theosophical Society 是由布拉瓦茨基夫人(Eléna Petróvna Blaváckij, 第聂伯罗,1831 年 - 伦敦,1891 年)于 1875 年创立的组织)信仰中人类四大智慧的象征。

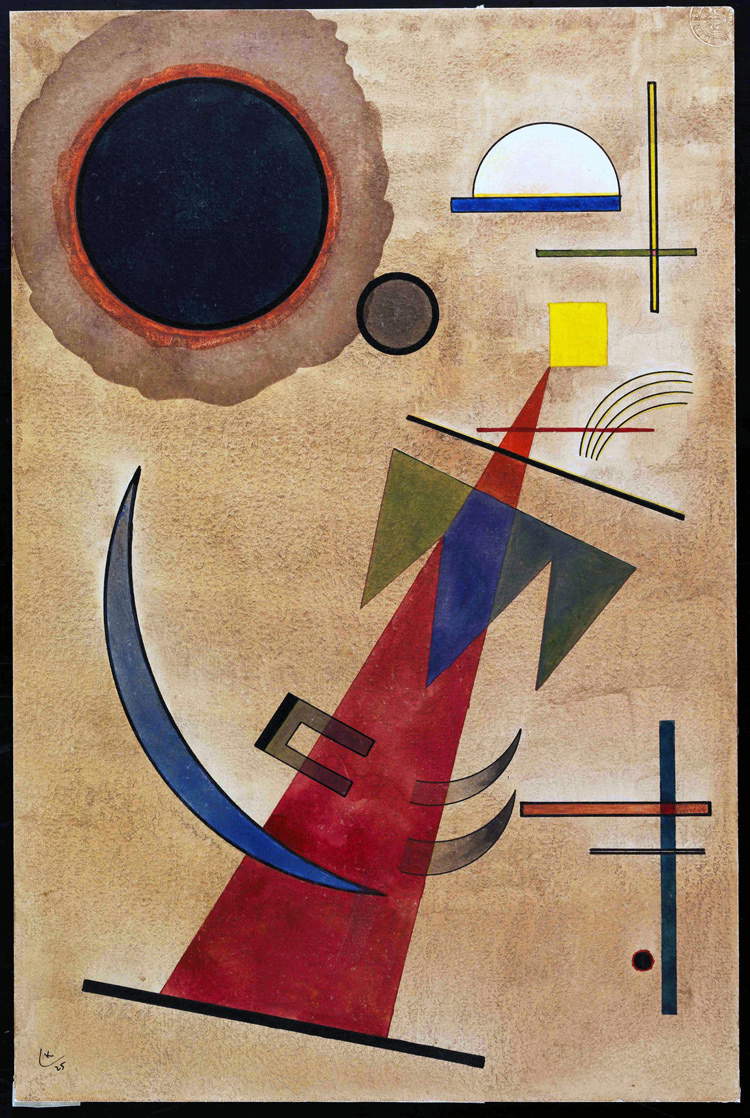

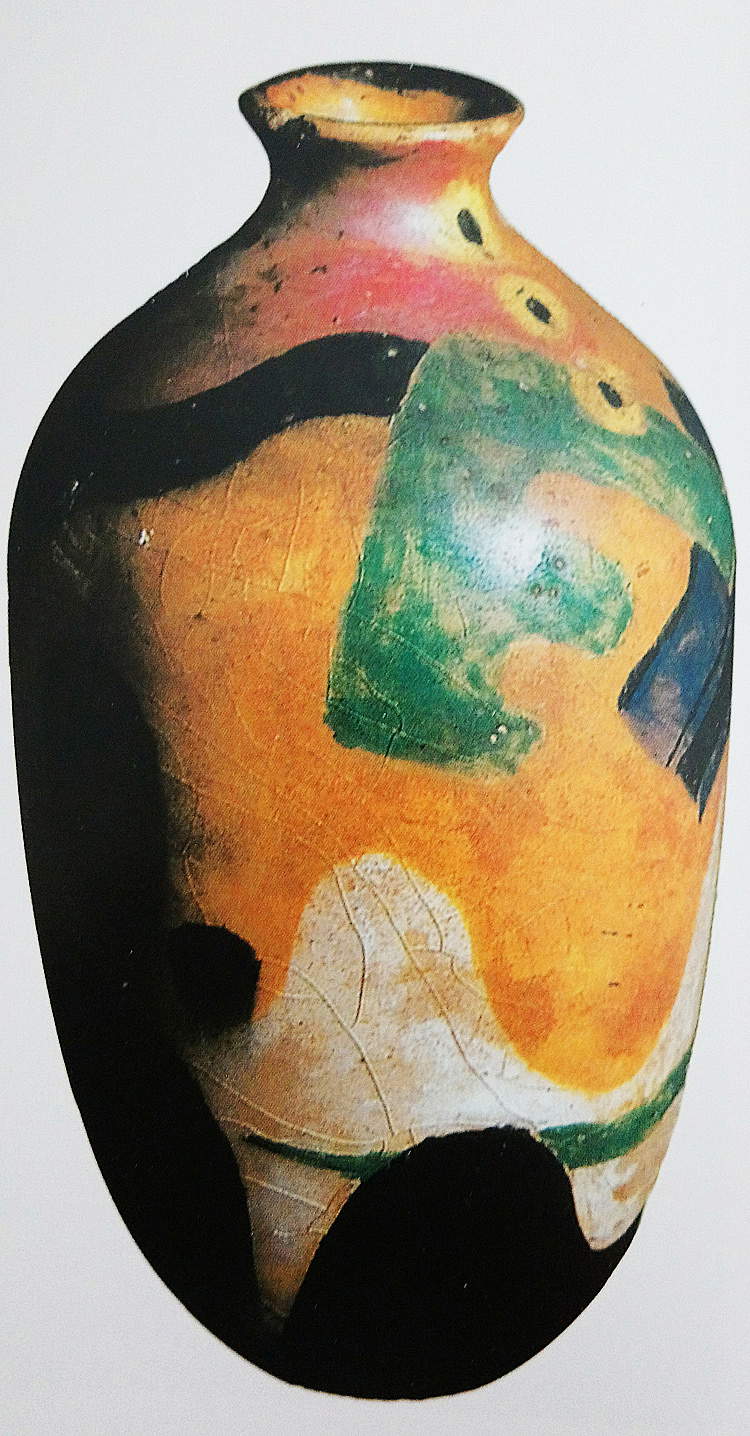

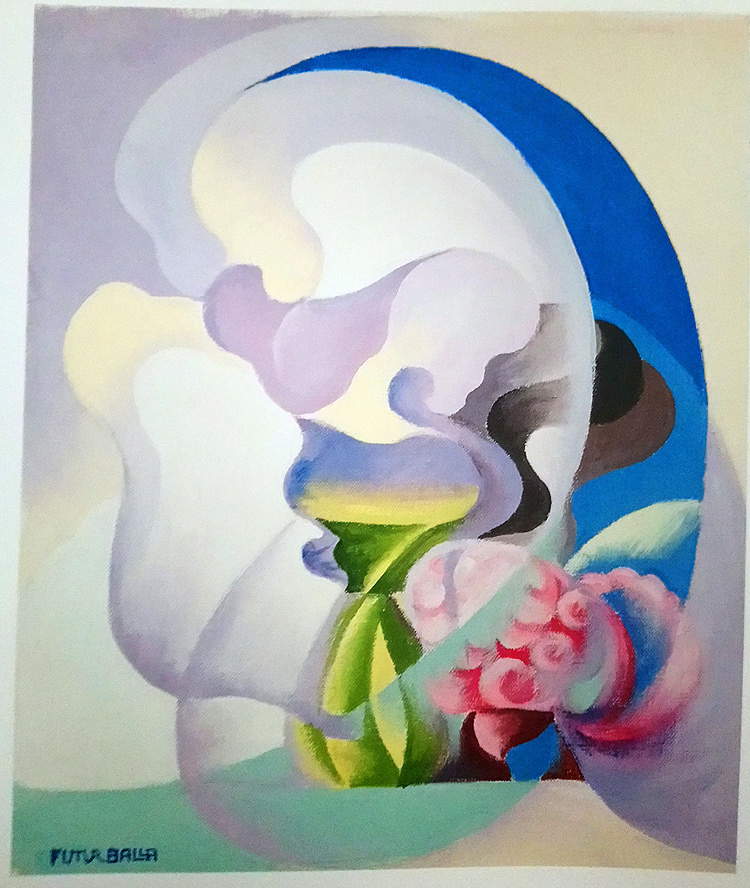

下楼后,展览的倒数第二个展厅旨在重建抽象主义的首批诠释者与神秘崇拜之间的关系。Jolanda Nigro Covre 在画册中撰写的一篇简短但内容丰富的文章专门讨论了这一主题:许多抽象研究起源于现代画家对理性的摒弃,他们对 “非理性、宗教融合、对无意识的迷恋(而非真正的研究)”充满热情、对神秘学、超感、灵媒现象的吸引,密教传统的复兴,原始人的神奇态度,艺术家预示普遍和谐的使命,以及新柏拉图哲学和新毕达哥拉斯哲学"。例如,在瓦西里-康定斯基(Vasily Kandinsky,1866 年出生于莫斯科,1944 年出生于塞纳河畔讷伊)的作品中,占主导地位的几何图形往往与他的哲学研究和对神秘主义的热情所产生的刺激相呼应:这位俄罗斯艺术家认为,形状和颜色具有一种 “内在的声音”,能够根据不同的组合向观察者传达不同的感觉(例如,特定的颜色会因某种形状而增强,反之,则会因另一种形状而减弱)。在《尖形的红色》(Rot in Spitzform)中,这幅画的主要特征--三角形楔形--增强了鲜艳的红色,使画面呈现出一种特别强烈的色调,只有左侧的蓝色圆圈才能与之相平衡(康定斯基深信,圆形能使蓝色等深色更加浓烈)。值得注意的是,许多抽象主义先驱都为构成其作品的元素赋予了象征意义:朱利叶斯-埃沃拉(Giulio Cesare Andrea Evola,罗马,1898 - 1974 年)的作品就是如此,展览中展出了他唯一已知的陶瓷作品《阿塔诺尔花瓶》(Athanor Vase),该作品完全由抽象造型理论装饰而成,造型为他作品中典型的“魔法 ”云朵,暗指这位著名的艺术家兼哲学家感兴趣的炼金术(深色中黄色的推进让人联想到炼金术士将物质转化为黄金)。即使像贾科莫-巴拉(Giacomo Balla,1871 年出生于都灵,1958 年出生于罗马)这样重要的未来主义画家,也没有回避用抽象的形式表现肉眼无法看到的事物的尝试(毕竟,《未来主义绘画技术宣言》指出,艺术家的视觉能力类似于 X 射线、巴拉本人在《未来主义宇宙重建宣言》中也赞同这一纲领性观点,即试图 “为看不见、摸不着、无法猜测、无法感知的事物赋予骨架和血肉”):因此,像《Primaveriris》这样的画作意在暗示春天的丰硕果实,而《悲观主义与乐观主义》第4号则旨在传达:“春天的果实”。4 号》的目的是仅通过形式来传达人类灵魂在面对可能发生的事情时的两种截然相反的态度。

最后一个展厅(“Psyche, Cosmos, Aura”)是抽象派展厅的延伸:其公开目的是让公众了解象征主义向先锋派过渡的发展历程。事实上,这只是一种总结,对展览的整体论述并无多大帮助:因此,我们从恩里科-卡斯特罗(Rivarolo Ligure,1890 - 热那亚,1966 年)融合了象征主义美学和未来主义冲动的奇特肖像画,到年轻的皮特-蒙德里安(Amersfoort,1872 - 纽约,1944 年)的神秘主义作品,他的树木寻求自然中的精神张力,已经预示了其艺术的未来发展、一直到保罗-克利(Paul Klee,1879 年出生于明兴布赫塞,1940 年出生于壁画)的研究,克利一心钻研灵魂深处(例如,他的《瀑布》是一种心理图像,是真实瀑布的内心投射,从艺术家的无意识中涌出,然后以其基本线条在外部重现)。这种艺术 “不是再现可见之物,而是使之可见”,是 20 世纪未来研究的基础。

|

| 让-德尔维尔,《Les Kumaras研究》(草图;纸上铅笔和粉彩,1080 x 560 毫米;私人收藏)

|

|

| Vasilij Kandinsky,Rot in Spitzform,“Red in a Sharp Form”(1925 年;纸面水彩和印度墨水,485 x 325 毫米;罗韦雷托,MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto)。

|

|

| 朱利叶斯-埃沃拉,阿塔诺尔罐(1920-1921 年;装饰和上釉陶瓷,高 18 厘米,直径 12 厘米;罗马,埃沃拉基金会)

|

|

| 贾科莫-巴拉,《Primaveriris》(1920 年;涂在纸板上的布面油画,26 x 30.7 厘米;私人收藏)

|

|

| 贾科莫-巴拉,悲观主义和乐观主义第 4 号(1923 年;油画板,28 x 40 厘米;私人收藏)

|

|

| Enrico Chin Castellani,《战争飞行员》(1916 年;羊皮纸铅笔画,345 x 250 毫米;私人收藏)

|

|

| 皮特-蒙德里安,Rij van elf populieren in rood, geel, baluw en groen,《红、黄、蓝、绿四色的十一棵杨树》(1908 年;布面油画,60 x 112 厘米)

|

|

| 保罗-克利,《瀑布》(1927 年;纸板上裱有水彩、部分喷涂、墨水和钢笔,248 x 300 毫米;私人收藏,卢加诺 VitArt 供图)

|

公众在展厅的出口处,可以看到展览的许多主角的各种图画作品,这些作品通常为书籍、小说和论文绘制插图,促进了对神秘主义的兴趣(埃德加-爱伦-坡的短篇小说、约里斯-卡尔-威斯曼斯的小说、儒勒-布瓦的诗歌:这些作品能够发挥强大的推动作用),而艺术家本人也经常在这些作品中认识到自己。这一结论有助于在展览的叙事中更加突出艺术与文学之间的关系,这种关系时而出现,时而消失(如果有的话,那就是画册负责解释图像与文字之间存在的密切联系,尤其是在法国背景下)。除此之外,展览的全面性给人的印象是,在研究 19 世纪末艺术与神秘主义之间关系的背景下,人们目睹了这一展览,而这一展览在未来的岁月里可能仍会被人们津津乐道、作为一个重要的考察性展览(但也不乏向公众和学者展示一些以前未曾发表的作品),能够将讨论范围扩大到其他学科,如音乐(本资料中未提及,但在展览的大部分时间里一直存在)或文学。然而,有必要考虑的是,关于 “艺术与魔法 ”这一主题的研究相对较晚,因为试图有条理地研究这一联系的尝试可以追溯到三十年前(第一个以艺术中的精神为主题的大型展览被认为是 1986 年在洛杉矶县博物馆举办的 "艺术中的精神",以及后来专门针对神秘学和易学的展览),直到最近十年才有了一定的推动力。

因此,这些研究仍处于萌芽阶段,但却越来越激发学者和公众的兴趣,这也是因为罗维戈展览的许多主角仍鲜为人知,其作品的许多方面仍有待深入探讨。这是一个内容丰富、引人入胜的展览(如上所述,展览布局是其主要优势之一,就像对艺术史上一些鲜为人知的伟大人物的作品的某些方面的介绍一样,也是非常有趣的),适合不同层次的解读,既有历史学方面的,也有图像学方面的、它的结构合理而连贯,有一本很好的图录作为支撑,很好地融入了 19 世纪晚期艺术展览的风格,而这一风格现已成为罗维莱拉宫展览项目的传统和显著特征,《艺术与魔法》无疑达到了它的顶峰之一。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。