by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 31/12/2019

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾 "日本主义。1860-1915 年欧洲艺术中的东方元素 "展览,罗维戈,罗维莱拉宫,展期至 2020 年 1 月 26 日。

1872 年,法国艺术家菲利普-伯蒂(Philippe Burty,1830-1890 年,巴黎)首先创造了一个词,后来这个词注定要用来形容对日本的狂热,至少在二十年间,这个词占据了欧洲许多画家、雕塑家、作家、装饰家和建筑师的心:Japonisme"是伯蒂(Burty)发明的一个名词,它将发表在不同期《文艺复兴与艺术》杂志上的一系列文章集中在一个标题下,在这些文章中,作者不时地向读者提供对日本事物的快速回顾:艺术作品、语言、书籍、哲学。另一方面,“Japonisme ”这个词我们已经习以为常,我们通常用它来指代当时的欧洲艺术家对日本艺术表现出的兴趣,这种兴趣最终修改、引导甚至经常颠覆了传统的构图准则,引发了图像学层面的小革命,促进了对东方技法的研究。我们很难确切地追溯这种兴趣的起源,这主要是因为它有各种传播渠道,它像一股完全自发的浪潮涌遍了整个大陆,它因接触者的目的不同而以不同的形式衰退。举例来说,我们可以好奇地注意到,历史上第一位对日本感兴趣的意大利艺术家可能是一个完全边缘化、几乎被遗忘的插曲,他是那不勒斯人贝尔纳多-塞兰塔诺(Bernardo Celentano,1835 年出生于那不勒斯,1863 年出生于罗马)。由于塞伦塔诺是一位现实主义画家,他急于确保他笔下的日本人尽可能真实可信,因此画家开始仔细研究进口织物,阅读书籍和旅行日记,并仔细观察他设法获得的插图。结果,塞伦塔诺在一封信中写道:“我对日本人充满了热情,我不断地创作,不断地梦想着日本人,我对他们的类型如此熟悉,以至于我觉得自己已经到过日本”。

当然,塞伦塔诺的 “热情 ”并没有更进一步,他自然也没有理由深入研究,因为这只是一时的、肤浅的狂热,无法引起任何追随者。然而,正是这种肤浅的好奇心,使日本艺术在欧洲初露锋芒:如果说起初这只是一种偶发现象,那么很快,对日本的喜好就变成了一种资产阶级时尚,感染了艺术家和收藏家,并最终成为一种文化上的模糊概念,能够通过对欧洲艺术进行实质性的深刻变革而将自身嫁接到欧洲艺术之中。这就是 "日本主义"展览所描述的抛物线。在罗维戈的罗维雷拉宫(Palazzo Roverella)的展厅中,通过策展人弗朗切斯科-帕里西(Francesco Parisi)按国家划分的路线,对旧大陆艺术的关键时刻进行了有趣的回顾。在此之前,他还在罗维莱拉宫举办了欧洲分离派展览(2017 年)和艺术与魔法之间的关系展览(2018 年),结束了帕里西探索 19 世纪下半叶欧洲艺术的时尚、主题、主题、转变和建议的三部曲、始终以严谨的科学态度和高水平的传播项目,着眼于各种形式的艺术(仅今年的展览就包括绘画、雕塑、图形、装饰艺术、纺织品、书籍、海报、家具),并确保版画发挥重要作用(帕里西是最受推崇的当代版画家之一)。鉴于该主题的广泛性,展览以鸟瞰的方式进行,并始终关注艺术史,而不是品味史或收藏史,这些领域在展览中只是略有涉及,展览更倾向于集中展示日本主义更为精辟和持久的方面。

|

| 展厅日本主义。1860 - 1915 年欧洲艺术中的东方之风

|

|

| 展厅日本主义。1860 - 1915 年欧洲艺术中的东方之风

|

|

| 展览厅日本主义。1860 - 1915 年欧洲艺术中的东方之风

|

|

| 展览厅日本主义。1860 - 1915 年欧洲艺术中的东方之风

|

为了澄清" 日本主义"(Japonisme)和“日本风格”(Japonaiserie)之间的区别(前者已经提到过:后者指的是对日本艺术更普遍的吸引力,但并不超越时尚或纯粹美学的偶然性),展览一开始就向公众展示了意大利艺术家的作品,这些作品与日本的接触并没有超越仅仅重复装饰图案或插入一些东方元素来为绘画增添异国情调的范畴。在这些作品中,模特身着和服或东方织物,或者出现了版画、陶瓷和手工艺品,这些都是收藏家在专门商店购买的。这是一个品味不拘一格的时代,一走进乔治-华盛顿-沃茨、弗雷德里克-斯蒂伯特或哈罗德-阿克顿的家,就会被中世纪的金色背景、文艺复兴时期的婚礼柜、十七世纪的油画、蒂罗尔祭坛画、中国瓷器、佛兰德挂毯、拜占庭象牙、俄罗斯圣像和各种日本物品所淹没:屏风、扇子、盘子、陶器、净 伎、伎乐物,收藏者如果有幸前往日本,可以直接在现场购买,或者在许多开始经营日本物品的商店购买(其中之一就是邓南遮在《论坛报》上发表的文章中提到的 “康多提街的贝雷塔夫人商店”):1873年岩仓使节团抵达罗马后,轻浮、轻松、脱离现实的日式风尚在意大利蔓延开来,而诗人的作品仍然是了解这种风尚的重要资料来源)。托斯卡纳人阿道夫-贝林鲍(Adolfo Belimbau,1845 年出生于开罗,1938 年出生于佛罗伦萨)的作品《Momento di riposo》和精致的《Bice.菲拉德尔福-西米(Filadelfo Simi,1849-佛罗伦萨,1923)凭借这幅作品参加了1895年第一届威尼斯双年展,在这幅画中,画家的侄女比斯-贝阿尼身着贵重布料,手持东方扇子,画作采用了强烈的横向剪裁,就像鸸鹋和服的剪裁一样,这表明西米的研究(此外,这位艺术家如今仍被低估)可能超出了许多同行的门面拍摄。另外值得一提的是安东尼奥- 丰塔 内西(Antonio Fontanesi)的《日本寺庙入口》(雷焦艾米亚,1818 年 - 都灵,1882 年),这是艺术家东京之行的纪念品,他应邀在东京国立美术学校任教,该学校于 1876 年在首都成立,目的是使该国的艺术现代化,使其赶上西方艺术成果的步伐(马里奥-费纳齐(Mario Finazzi)在目录中撰文详细介绍了该学院的历史)。

然而,真正的日本主义之旅是从专门介绍法国和比利时的部分开始的,这两个国家首先对来自远东的刺激做出了反应。在这里,克劳德-莫奈(Claude Monet,1840 年出生于巴黎,1926 年出生于吉维尼)不仅是日本主义的先行者之一,他甚至还想把自己归为日本主义的先驱,声称自己在 16 岁时就购买了第一幅日本版画。撇开轶事不谈,这位印象派之父在一些最早的日本画实验中功不可没:他的《Passerelle à Zaandam》(扎安达姆通道),中间的树和斜插的桥进一步点缀了垂直切面,这已经显示出他早期对广重浮世绘的崇拜,而这种浮世绘在 20 世纪 70 年代的巴黎有大量销售。但这还不是全部:日本版画在安特卫普也很容易买到,文森特-梵高(Zundert,1853 年 - Auvers-sur-Oise,1890 年)就是在比利时港口开始接触日本版画的,甚至开始收藏(当时的日本版画非常便宜)。梵高在给弟弟提奥的信中写道:"在日本艺术中,我最欣赏的是轻松、直接、明亮、’极其清晰’的作品,’就像呼吸一样简单’。他欣赏这些作品的光芒和强烈的色彩,以至于他渴望搬到一个地方,那里可以向他传达日本艺术带给他的同样的感觉:荷兰艺术家在米迪地区寻求的感觉,他在那里画了《Oliviers à Montmajour》,这是他在罗维戈展出的唯一作品。在这幅画中,水墨在纸上描绘了橄榄树(实际上,如果我们坚持植物学上的准确性,橄榄树应该是阿勒颇松树),试图模仿日本艺术家创作人物时的快速线条,梵高曾说他很羡慕日本艺术家。如果说梵高对日本人的明快和直接感兴趣,那么他的朋友保罗-高更(Paul Gauguin,1848 年出生于巴黎,1903 年卒于阿图奥纳)则对饱满的色彩和非传统的透视剪裁(至少对一个欧洲人来说是这样)着迷,他在《Fête Gloanec》中展示了这一点,这幅静物画创作于 1888 年,是为 Marie-Jeanne Gloanec 的生日而作。

埃德蒙-德-龚古尔(Edmond de Goncourt)推动了这一进程(尽管他对日本的态度与不拘一格的收藏家并无二致),因为他是商人、收藏家、艺术家和文人关系网络的中心。如果说印象派画家早在 20 世纪 60 年代就开始接触日本(尽管他们还仅仅停留在引述的层面上),并在随后的 10 年中开始有了更深刻的反思,那么日本主义则是在 20 世纪 80 年代传播开来的,部分原因是人们对日本有了更深刻的认识、部分原因是人们的意识提高了,部分原因是世界博览会发挥了作用,以及日本不断向西方开放,部分原因是衍生日本主义现象开始占据上风,因为对某些艺术家来说,来源往往不是日本作品,而是阐述来自旭日的思想的同胞(尤其是德加)的作品。保罗-兰松(Paul Ranson,1861 年出生于利摩日,1909 年出生于巴黎)是最受 “日本主义 ”影响的艺术家之一,他被其他纳比戏称为 "最日本化的纳比":马克-奥利维尔-兰森-比特克(Marc Olivier Ranson Bitker)在画册中专门介绍兰森的一篇文章中,将日本艺术中许多反复出现的主题(动物、歌妓、波浪)进行了再创作(一幅用铅笔和炭笔在纸上绘制的画作《Danseuse à l’eventail》,勾勒出的轮廓与日本版画一样生动活泼,但线条更加蜿蜒曲折,预示着新艺术的到来:此外,非常明显的轮廓线的使用也来自日本艺术)。托比亚斯-卡姆普夫(Tobias Kämpf)在画册中写道:“对许多印象派画家和后印象派画家来说”,"扇子成为了他们美学作品的典范,强调了他们对远东文化,尤其是日本文化的取向")和屏风等具有东方韵味的物品的制作:展览中展出了大量前者的作品,其中包括年轻的保罗-西涅克(Paul Signac,1863-1935 年,巴黎)创作的《日落风景》,他于 1890年在巴黎美术学院参观了日本艺术展,并留下了无限惊喜。让-戴维-朱莫-拉丰(Jean-David Jumeau-Lafond)在画册中写道,对他们而言,日本艺术 “超越了纯粹的形式游戏”,“超越了其精神底蕴”,提供了一个异域维度,其功能是 “唤起神秘感、疏离感和惊奇感,以表达他们的内心愿景”。亚历山大-塞昂(Alexandre Séon,1855 年出生于里昂河畔沙泽尔,1917 年出生于巴黎)是 Rose+Croix 画派最活跃的代表人物之一,他在未公开发表的两幅镶板油画《La mer - Rochers dans la mer》和《La mer.Île de Bréhat.Soir calme》中,对风景的描绘反映了对东方艺术的了解,尤其是通过非物质价值对东方艺术进行了重新诠释。亨利-里维埃(Henri Rivière,1864 年出生于巴黎,1951 年出生于苏西昂布里)的版画在展览中占有重要地位,他可能是最忠实于日本风格和技法的法国人:他的风景画(如《L’entrée du port de Ploumanac’h》)将法国北部的景色与北斋版画的美学相结合。

|

| 阿道夫-贝林博,《休息的时刻》(1872 年;布面油画,34.6 x 22.3 厘米;佛罗伦萨,皮蒂宫现代艺术馆)

|

|

| Filadelfo Simi,Bice.珍珠之母的五彩斑斓》(1895 年;布面油画,60 x 178 厘米;佛罗伦萨,皮蒂宫现代艺术馆)

|

|

| 安东尼奥-丰塔内西,《日本寺庙入口》(1878-1880 年;布面明暗调色,114 x 145 厘米;雷焦艾米利亚,市政博物馆)

|

|

| 克劳德-莫奈,《Passerelle à Zaandam》(1871 年;布面油画,47 x 38 厘米;马孔,乌苏里内博物馆)

|

|

| 文森特-梵高,《Oliviers à Montmajour》(1888 年;纸上墨水,480 x 600 毫米;图尔奈,美术博物馆)

|

|

| 保罗-高更,《Fête Gloanec》(1888 年;油画,36.5 x 52.5 厘米;奥尔良,美术博物馆)

|

汉斯-马卡特(Hans Makart,1840 年出生于萨尔茨堡,1884 年出生于维也纳)的作品《Die Japanerin》拉开了罗维戈德国、奥地利和波西米亚展览的序幕:死亡、情欲和东方魅力在这幅带有强烈戏剧性和不安分色彩的画作中交织在一起,而日本只不过是一个借口而已。帕里西认为,这种延迟可以用 “维也纳艺术家本身对’革命’的不情愿态度 ”来解释:维也纳分离派并没有 “在反叛和强行寻求新意方面表现出自己的独特之处,从而毫不犹豫地抓住了构成日本艺术精髓的本质不同的原则”:因此,直到本世纪末,日本艺术的模式才 “成为分离派品味风格调节的决定性因素,其特点是对传统布局的解构,寻求人物与环境之间的新关系以及新的装饰公式”。如果说科洛曼-莫泽(Koloman Moser,维也纳,1868 - 1918 年)设计的织物Schwämme(“蘑菇”)(由 Johan Backhausen & Söhne 工厂制作成棉、羊毛和丝绸)等作品很好地代表了分离主义装饰主义,在这些作品中,对东方植物图案的喜好达到了顶峰,那么卡尔-奥托-采什卡(Carl Otto Czeschka,维也纳,1878 - 汉堡,1960 年)的Sous-bois à Semmering则已成为一种记忆、这幅画将奥地利阿尔卑斯山的森林还原到其本质上,其品味已经让人联想到装饰艺术,画家只用了两种颜色(绿色和黑色)来营造对比效果,从而使他的钢笔画看起来像雕刻。在古斯塔夫-克里姆特(Gustav Klimt,维也纳,1862-1918 年)的作品中,我们可以从线条之间、风格化的造型、厚重的轮廓和永不熄灭的性感中读出日本的影响,而波希米亚日本派的领袖埃米尔-奥利 克(Emil Orlik,布拉格,1870-柏林,1932 年)的作品则与之不同、虽然波希米亚与东方的关系不像其他国家那样密切,但波希米亚对日本艺术的接受度却特别高(这催生了一大批能够与时俱进的年轻艺术家,甚至取得了令人惊讶的成就):奥利克是最接近日本人的欧洲人之一,为了更好地研究日本人的技艺,他亲自前往日本(他是极少数成功亲自前往日本的艺术家之一):这种综合的结果是创作出了由Der Maler、Der Holzschneider和Der Drucker(“画家”、“雕刻家 ”和 “印刷家”)组成的石版画三联画等作品。如《远处富士山的风景》(Landschaft mit dem Fuji im Hintergrund),其灵感来自日本雕刻家钟爱的风景,采用大面积纯色背景。

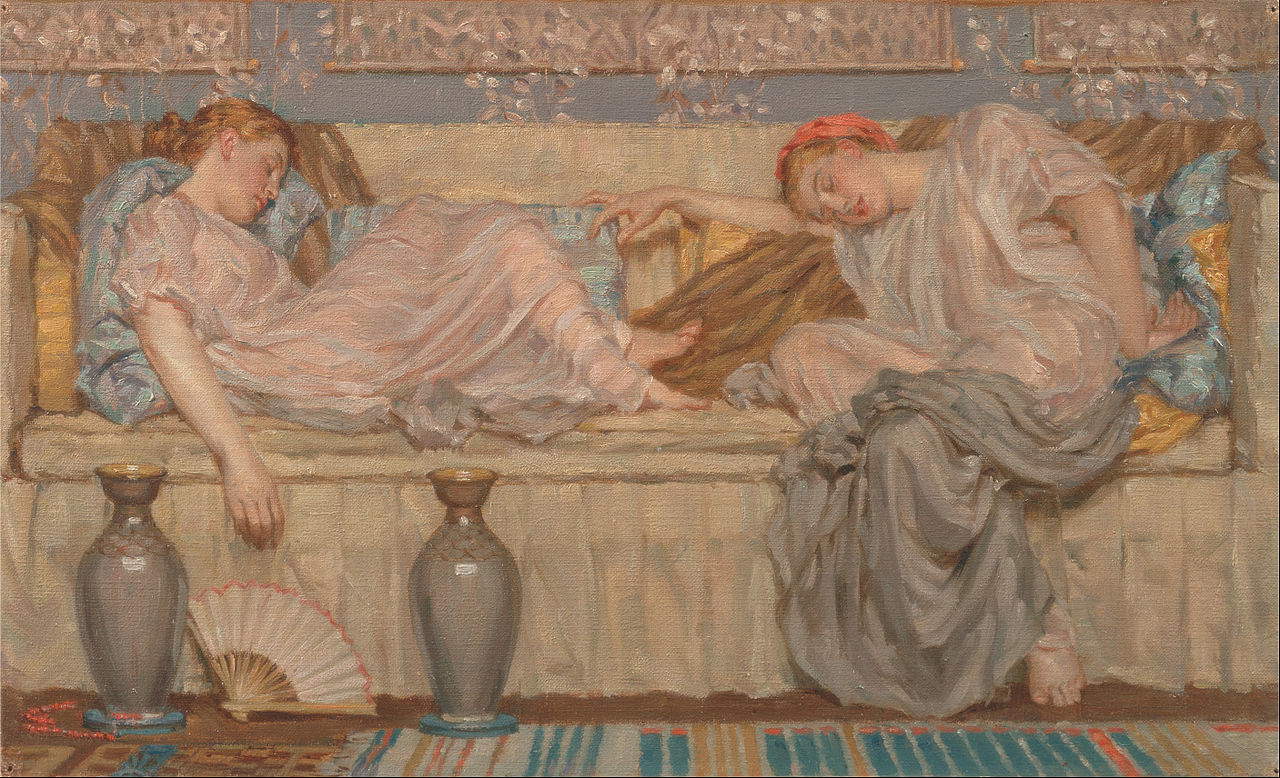

英国的 “日本主义”(下文将专门介绍)(以及曼努埃尔-卡雷拉(Manuel Carrera)在目录中撰写的一篇文章)也是在英吉利海峡对岸生根发芽的,这要归功于前拉斐尔主义和美学运动的肥沃土壤:在英国,日本艺术更适合学院派的风格,而不是前卫运动的风格。因此,如果说在阿尔伯特-约瑟夫-摩尔(Albert Joseph Moore,约克,1841-伦敦,1893 年)等学院派艺术家的作品中,日本元素与画家的古典意象融合在一起,以突出场景的想象力和叙事的怪异性(参见《珠子》一书、古希腊和日本是如何找到一种奇异的、不同寻常的综合体的),我们不得不等待与法国有联系的画家,如詹姆斯-阿博特-麦克尼尔-惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler,1834 年出生于洛厄尔,1903 年出生于伦敦),才能发现活跃在英国的少数能够深入把握日本艺术某些主题的艺术家之一:卡雷拉认为,日本惠斯勒的独特之处在于其压扁的视角、“通常被简化为单色背景 ”的基本环境、“人物几乎占据整个画布的选择”、“将绘画的感觉集中在两种或两种以上色调的和谐一致上 ”的理念(《泰晤士河》等作品在构图剪裁、取景、图式选择等方面明显接近北斋和广重的浮世绘版画)。

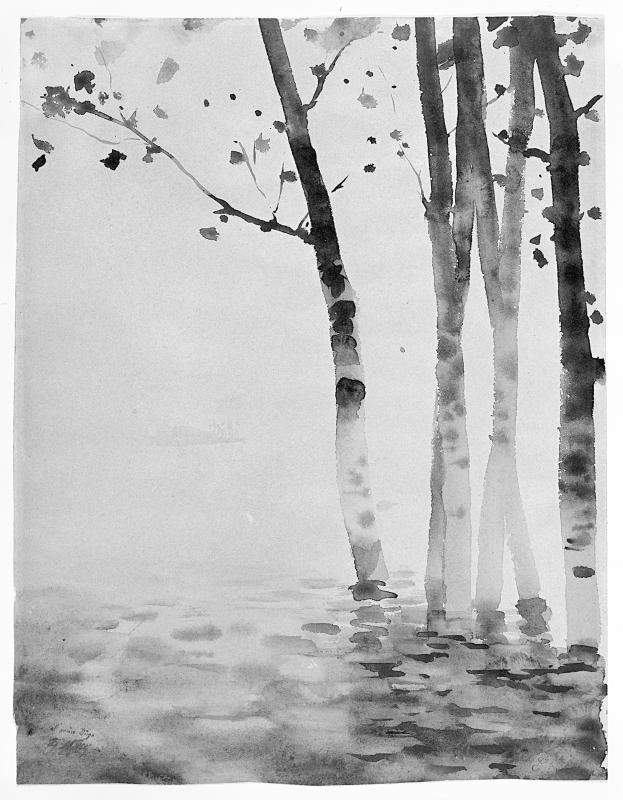

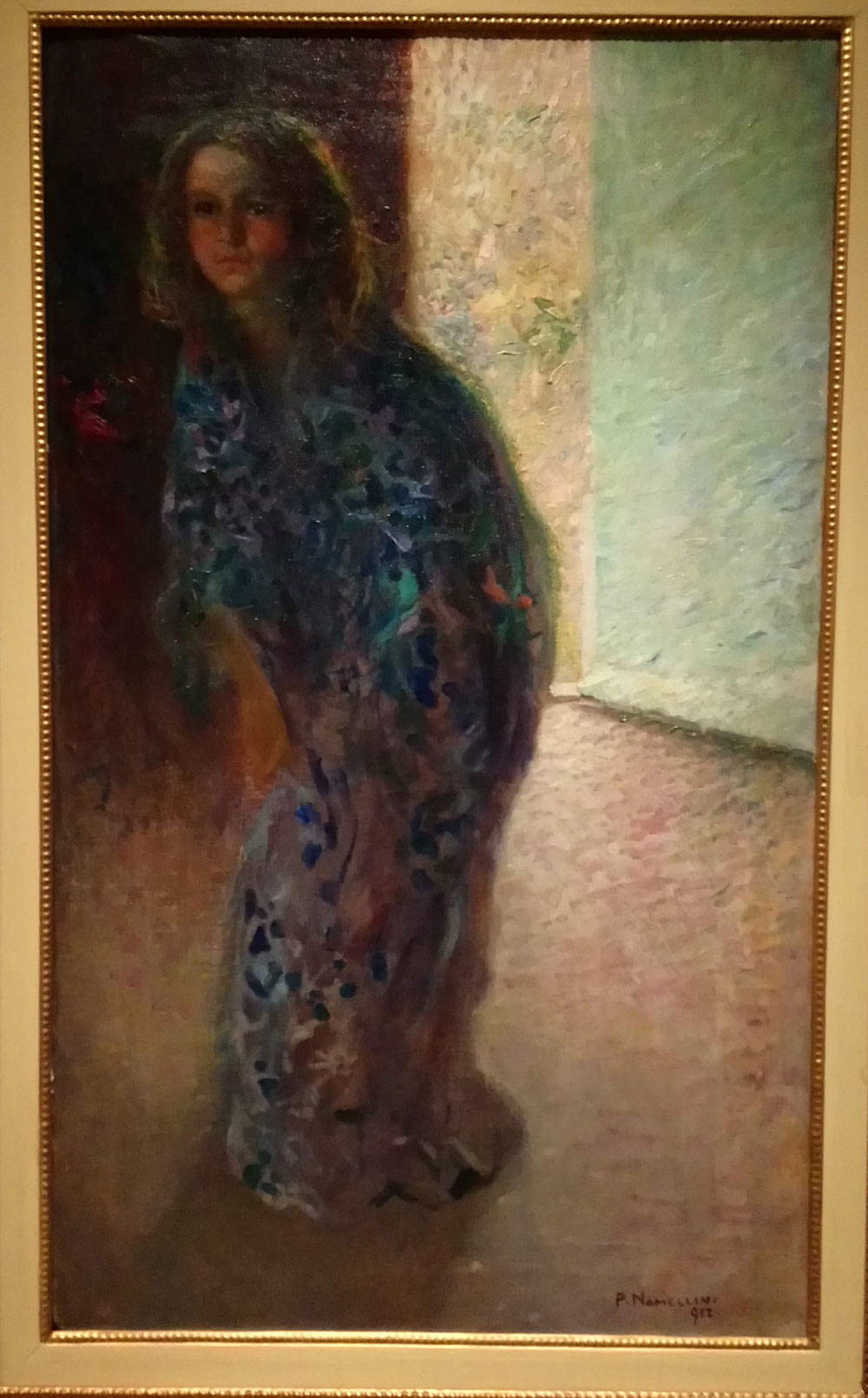

经过两个展厅(木刻、插图本、卷轴、雕塑和雕刻、剑柄、陶器、杯子)和一个展厅(另一位关键人物亨利-德-图卢兹-劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)的ffiches)的展示,我们终于来到了展览的终点,也是展览开始的地方:意大利对日本艺术的接受。帕里西写道:"尽管远离国际大舞台,意大利的日本艺术还是有机会在日本艺术和日本文化之间实现多样化发展,这与国际上日本艺术的发展阶段如出一辙"。即使在路线的末尾,也不乏日本风格的作品,如Umberto Bellotto 的起重机,它模仿了深受末期资产阶级喜爱的类似进口雕塑(《Il Piacere》中也描述了其中一件作品)。从朱塞佩-德-尼蒂斯(Giuseppe De Nittis,1846 年出生于巴莱塔,1884 年出生于圣日耳曼昂莱)开始:他的《滑冰课》视角高远,色彩浓淡有致,左边的人物几乎占据了整幅画的表面,这表明画家已经吸收了广重的木刻、这幅水彩画不仅以浮世绘版画的典型方式表现了风景的延伸,还通过一种类似于 "tarashikomi"的技法表现了朦胧的氛围,这种技法包括在第一层颜料尚未干透时涂抹第二层颜料,以产生随机的细微差别。德尼蒂斯还向阿布鲁兹人弗朗切斯科-保罗-米切蒂(Francesco Paolo Michetti,Tocco da Casauria,1851 - Francavilla al Mare,1929)介绍了日本艺术。 他在罗维戈创作了《瓜果飘香》(La raccolta delle zucche),其中的透视剪裁和蔬菜渲染(也让他的朋友达农齐奥惊叹不已)让人想起日本版画。维托雷-格鲁比西-德-龙(Vittore Grubicy de Dragon,米兰,1851 - 1920 年)的风景画所表现的日本既是室内的,也是装饰的。展览以 20 世纪初的日本式衰落结束:除了伽利略-奇尼(Galileo Chini,佛罗伦萨,1873 - 1956年)能够将新艺术与日本进行新的融合(参见他的作品Paravento con Damigelle di Numidia)之外,其他艺术家的作品中日本元素再次出现,尤其是在场景设计方面,这一点可以从当时的一些广告海报中看出、从 Vespasiano Bignami 设计的《晚邮报》订阅海报开始(Adolf Hohenstein 或 Marcello Dudovic 等艺术家提出了更具原创性的设计方案),或从各种绘画作品中可以看出这一点,如伟大的艺术家普利尼奥-诺梅利尼(Plinio Nomellini,1866-1943 年,佛罗伦萨)创作的《穿和服的 Bambina》,在这幅画中,传统服装只是偶尔出现的东方异国情调。

|

| 汉斯-马卡特,《Die Japanerin》(1875 年;桃花心木板上油画,141.5 x 92.5 厘米;林茨,Oberösterreichisches Landesmuseum)

|

|

| 古斯塔夫-克里姆特,《右侧躺着的女人》(1916-1917 年;纸上铅笔画,316 x 493 毫米;维也纳,Sylvie Kovacek 画廊,明镜街)

|

|

| Emil Orlik,Landschaft mit dem Fuji im Hintergrund(1908 年;布面油画,120.5 x 154 厘米;慕尼黑,Daxer & Marschall 画廊)

|

|

| 阿尔伯特-约瑟夫-摩尔,《珠子》(1875 年;布面油画,29.8 x 51.6 厘米;爱丁堡,苏格兰国家美术馆)

|

|

| 朱塞佩-德-尼蒂斯,《滑冰课》(约 1875 年;布面油画,54 x 73.7 厘米;米兰,Le Pleiadi 美术馆)

|

|

| 朱塞佩-德-尼蒂斯,《水中的白杨》(约 1878 年;泛黄白纸上的黑色水彩画,326 x 251 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,版画和素描柜)

|

|

| 弗朗切斯科-保罗-米切蒂,《南瓜的聚会》(1873 年;布面油画,78 x 98 厘米;那不勒斯,私人收藏)

|

|

| Vittore Grubicy de Dragon,三联画。在湖边或中音和双低音处,冬季早晨的傍晚,米亚齐纳。Fiume Latte 的夏夜》(1889-1919 年;布面油画,32 x 25、36 x 45、32 x 25 厘米;都灵,GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| 伽利略-奇尼,《Onde、努米底亚少女和蝎子鱼》(约 1910-1915 年;四扇屏风,油画,200 x 240 厘米;比萨,布鲁宫)

|

|

| 普利尼奥-诺梅利尼,《穿和服的儿童》(1912 年;布面油画,100 x 60 厘米;私人收藏)

|

前卫艺术的推动、第一次世界大战后经济动荡带来的品位和收藏的巨大变化、对来自东方的一切事物的时尚的自然消退、日本艺术在被 “发现 ”约 50 年后已不再代表新奇这一事实,以及日本艺术家的逐渐西化,都是日本艺术的发展史上的重要事件。22岁的达农齐奥(D’Annunzio)在《论坛报》(La Tribuna)的上述文章中已经开始抨击日本艺术家的逐步西化(他还预言藏书家的日子不好过,因为对日本物品的大量需求会导致价格上涨),这些都是导致日本浪潮日益消退的原因。当然,这并不是首次举办此类展览,但它的优点是向公众(同时也不忽略一些有趣的未出版作品)提供了一个整体视角,让人们了解欧洲不同地区的日本风潮所经历的各种衰退、Ranson Bitker、Carrera 和 Finazzi 撰写的文章外,读者还将看到 Rossella Menegazzo 关于江户和明治时代日本艺术创作的摘要、Marco Fagioli 关于印象派和日本主义之间关系的文章、Giovanni Fanelli 关于象征主义插图中的日本主义的观点,以及 Anna Villari 关于海报艺术对日本的亏欠的论文)。

在罗维莱拉宫,帕里西策划了一场有文化内涵的展览(幸运的是,展览并没有强调大牌明星的存在,但也不乏他们的身影),其特点是以选集为基础的高质量路线,其中包括剪辑(最重要的一个例子是:Telemaco Signorini)、剪辑(Telemaco Signorini)、剪辑(Telemaco Signorini)和剪辑(Telemaco Signorini):展览选择的策展方式很好地诠释了这一理念。最后,与哲学或政治特点相比(无论如何,展览图录在一定程度上考虑到了这些特点),展览更强调 Japonisme 的美学特点,这是因为在照相机出现的时代,Japonisme 首先是一场美学革命,其主要动机是美学,照相机的出现从根本上改变了艺术家的需求,改变了他们的创作方法、动机和愿望。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。