在阿戈斯蒂诺-奇吉眼中,佩鲁吉诺是 “意大利最好的大师”。他在 1500 年 11 月 7 日寄给父亲马里亚诺的信中这样写道,信中讨论了为锡耶纳圣阿戈斯蒂诺教堂的家族祭坛委托创作一幅祭坛画的可能性。艺术家随后于 1502 年实际接受了这一委托:四年后交付的作品就是今天仍在那里的帕拉-奇吉(Pala Chigi)。意大利最好的大师 "是翁布里亚国家美术馆为纪念这位艺术家逝世 500 周年在 Podiani 大 厅举办的展览(意大利最好的大师,佩鲁吉诺在他的时代)所选择的标题。该展览由 Marco Pierini 和 Veruska Picchiarelli 共同策划,其公开目标是 “恢复正确的视角,使佩鲁吉诺重新回到他的公众和时代赋予他的角色”。为了理解这种恢复的必要性,我们有必要暂时从阿戈斯蒂诺-奇吉(Agostino Chigi)的赞美语调中走出来,看看评论家们是如何对待佩鲁吉诺的。

显然,我们的出发点不能不是乔治-瓦萨里。当然,也不能说这位阿勒泰历史学家在他的《生平》中对佩鲁吉诺过于体贴。我们不应被瓦萨里偶尔对其杰作的赞美所误导,比如他说坎皮奥学院的壁画是一件 “美丽而备受赞美 ”的作品,并 “备受推崇”,而佩鲁吉诺的壁画则是一幅 “既生动又令人反感 ”的肖像画,正如安东尼奥-保卢奇(Antonio Paolucci)所定义的那样。同时,请阅读题记:佩鲁吉诺被描绘成一位贫穷的艺术家,他作画首先是出于无奈,然后是出于对再次变穷的恐惧,因此他根本不屑于忍受寒冷、饥饿、不适或疲劳。瓦萨里的描述可能并不真实(从其他资料中我们知道,皮耶罗-范努奇出身于一个富裕家庭,在皮耶堡(Castel della Pieve,即今天的皮耶城,他的出生地)拥有一些财产),除此之外,瓦萨里描述中的佩鲁吉诺原来是一位 “为了赚钱而做事的画家,如果他必须养活自己,他可能不会去看这些事情”。如果你愿意的话,这是一个不光彩的描述,尤其是如果你考虑到在《其他艺术家的生平》中,瓦萨里从一开始就不遗余力地赞美他。然而,最糟糕的部分集中在最后一部分,在这一部分中,瓦萨里审视了佩鲁吉诺职业生涯的极端阶段,他写道:“皮耶罗工作如此之多,作品总是如此丰富,以至于他经常把同样的事情做得很好;他的艺术理论被简化为一种方式,以至于他让所有的人物都具有同样的气质”。不仅如此:看到自己的名声被米开朗基罗玷污,佩鲁吉诺 “用尖刻的言辞来冒犯那些创作者。为此,除了工匠们对他的丑化之外,他还活该米歇尔-阿格诺洛当众说他在艺术上笨拙”。

简而言之,瓦萨里笔下的佩鲁吉诺是一位能言善辩的艺术家,但却唯利是图,晚年作品重复,甚至傲慢无礼。在《生活》中,虽然提到了他的学生,但却忽略了他语言的真正含义。这就是维鲁斯卡-皮奇亚雷利(Veruska Picchiarelli)在展览目录中定义的 “交替流批评轨迹 ”的起源,从那时起,这一轨迹一直伴随着佩鲁吉诺的命运:“在这一轨迹中,他时而只是一个笨拙的工匠,时而又是一位史诗般的创新者”。瓦萨里对佩鲁吉诺的评价与同时代人对他的评价并不相称,瓦萨里的评价对佩鲁吉诺的命运起了决定性的作用,在很长一段时间里,佩鲁吉诺(除了少数几个光彩夺目的例外)一直被认为是一位与当地相关的艺术家,是韦罗基奥的学生之一,或者最多被认为是拉斐尔的大师。那么:展览正是从这里开始的,同时铭记 2000 年的会议和 2004 年的大展所取得的成果,通过这些成果,开始了对皮埃特罗-范努奇的故事进行完整而精确的重构。因此,佩鲁贾展览有两个方向,标题生动而有效地概括了这两个方向。“最佳大师 ”和 "意大利一方面,重建佩鲁吉诺前二十年的创作活动(展览以 16 世纪上半叶的两幅作品结束,如从卡昂美术馆借出的《圣母的婚礼》,这是自拿破仑入侵以来首次回到佩鲁吉亚,以及从卢浮宫借出的《爱与贞洁的斗争》),另一方面,展示佩鲁吉诺在意大利的创作活动(如从卡昂美术馆借出的《圣母的婚礼》,这是自拿破仑入侵以来首次回到佩鲁吉亚,以及从卢浮宫借出的《爱与贞洁的斗争》)。来自卢浮宫的《爱与贞操的斗争》),即艺术家奠定其成功基础的时期,另一方面也是对佩鲁贾主义传播的考察,肯定了一种从半岛北部到南部都会使用的语言,自然也包括所有当地的方言。这是自乔托(Giotto)以来,第一次有艺术家能够在几乎整个意大利打上自己的烙印。佩鲁吉诺的这一特点正是此次展览的主旨所在。

展览一开始就试图重构这位艺术家的起点,同时认识到我们正处在一个复杂的环境中。一个旋风式的开始,展出了曾被称为 “1473 工作室 ”的八幅有问题的画作:这些都是《圣贝尔纳迪诺的故事》,因为这次展览而从通常展出这些作品的国家美术馆佩鲁吉诺厅移到了波迪亚尼厅的走廊上,这也是展览的开场,佩鲁吉诺的作者身份再次得到确认,至少就两幅画的整体方向和创作而言是这样,圣贝尔纳迪诺治愈了乔瓦尼-安东尼奥-达-里埃蒂(Giovanni Antonio da Rieti)女儿的溃疡,圣 贝尔纳迪诺让一位盲人重见光明。由于风格的多样性和质量的不连续性(还有两幅画是该系列中最严谨的作品,但尚未确定作者),这些画被确定为多达四位不同的作者,至少根据展览重建的信息是这样:佩鲁吉诺、平图里奇奥、也许是圣阿波罗尼奥-德尔-塞兰罗,以及一位仍在寻找名字的未知者。如果说这八幅画是佩鲁吉诺的作品,那么它们则是一个刚刚在佛罗伦萨完成学业、回到佩鲁贾的年轻人的作品,这八幅画的开篇向参观者讲述了 “韦罗基奥早期炽热的激情”(伊曼纽尔-扎帕索迪(Emanuele Zappasodi)在画册中如是说),正是由于皮埃特罗-范努奇(Pietro Vannucci)从佛罗伦萨带回的创新,翁布里亚首府在1570年代重新焕发了生机。这幅重要的革新画作的起源立即得到了重建:也就是说,展览又回到了佩鲁吉诺的训练主题上,并将 "韦罗基奥地区 "的两幅圣母像并列在一起(这是在斯特罗齐宫的韦罗基奥大型展览几年后再次提出的),巴黎雅克马尔-安德烈美术馆的这幅画被认为是佩鲁吉诺的作品,而柏林的这幅画传统上被认为是韦罗基奥的作品。这些画作被讨论得很多:例如,在《Finestre sull’Arte》一书中,Gigetta Dalli Regoli 将柏林的那幅作品准确地归于佩鲁吉诺,尽管她在这位翁布里亚画家的名字旁边打了一个问号,而且在 2004 年大展的目录中,这幅画也被归于佩鲁吉诺。相反,扎帕索迪从中读出了两位不同作者的作品,在柏林的画板上,她看到了一幅 “极致而矫揉造作的优雅 ”作品,而在巴黎的画板上,她看到了一幅 “以一种更加冷漠、讽刺和强烈的语气 ”重新诠释另一幅作品的画作,并显示出一种 “与韦罗基奥复杂的形式主义格格不入的、奔放的、近乎不敬的身体感”。这位学者认为,这表明我们面对的是两位不同的作者。

无论人们如何看待这些具体的画板,毫无疑问,佩鲁吉诺的开端是在遵循韦罗基奥的语法和文法的旗帜下开始的:构图优雅,动感首先体现在帷幔上,生动的绘画,坚实而近乎雕像般的体积,对光线的强烈敏感。这些都是佩鲁吉诺同时代人的共同特点,他们在 15 世纪 60 年代末至 15 世纪 70 年代初都在韦罗基奥的工作室工作:展览中的代表人物有吉兰达约和弗朗切斯科-波提基尼,以及刚刚修复的帕拉-马辛吉。此外,在《法尔内托的圣像》这样的年轻巅峰作品中也能发现这一点,这是为此次展览修复的一幅画布,展览对其进行了全新的诠释,旨在让这幅作品在年轻的佩鲁吉诺的艺术道路上占据重要地位:佩鲁吉诺对韦罗基奥风格的依赖得到了重申,但他对翁布里亚画派的破坏作用也得到了强调,他试图更新乔瓦尼-博卡蒂(Giovanni Boccati)等大师的作品,后者曾尝试创作《圣母像》(现保存在翁布里亚国家美术馆),并将目光投向了他非常年轻的同事。

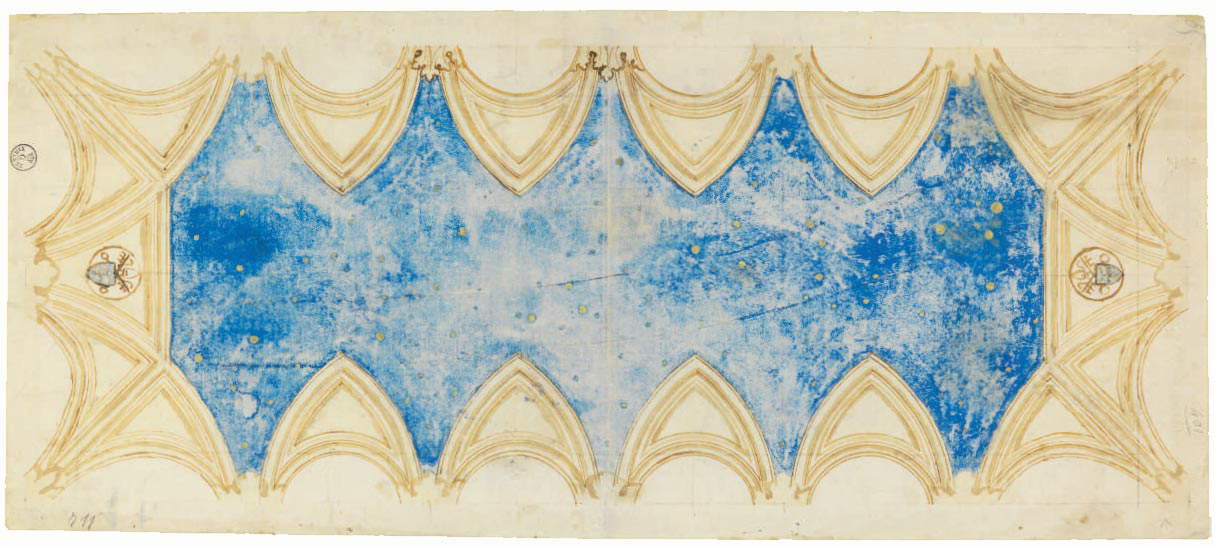

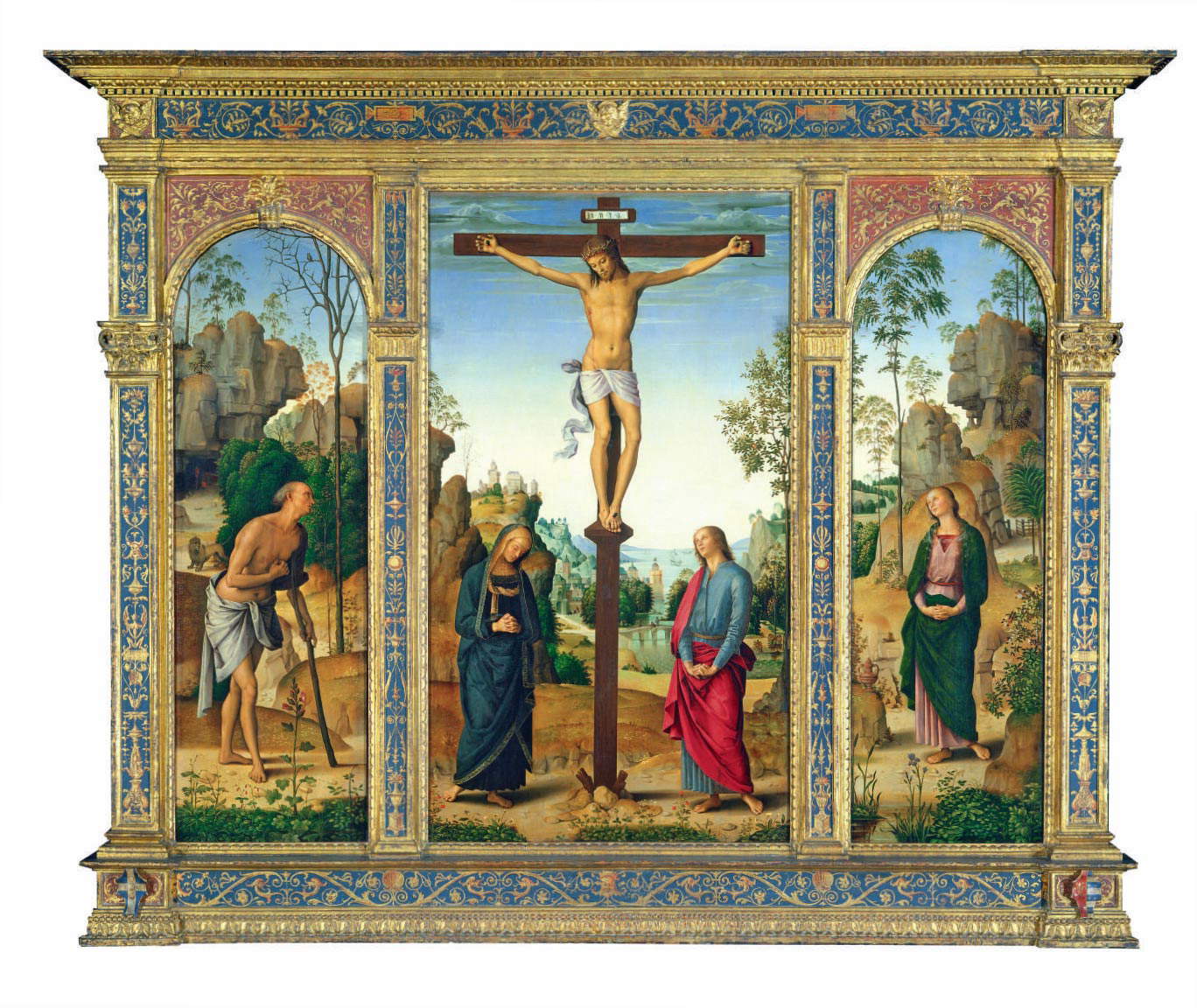

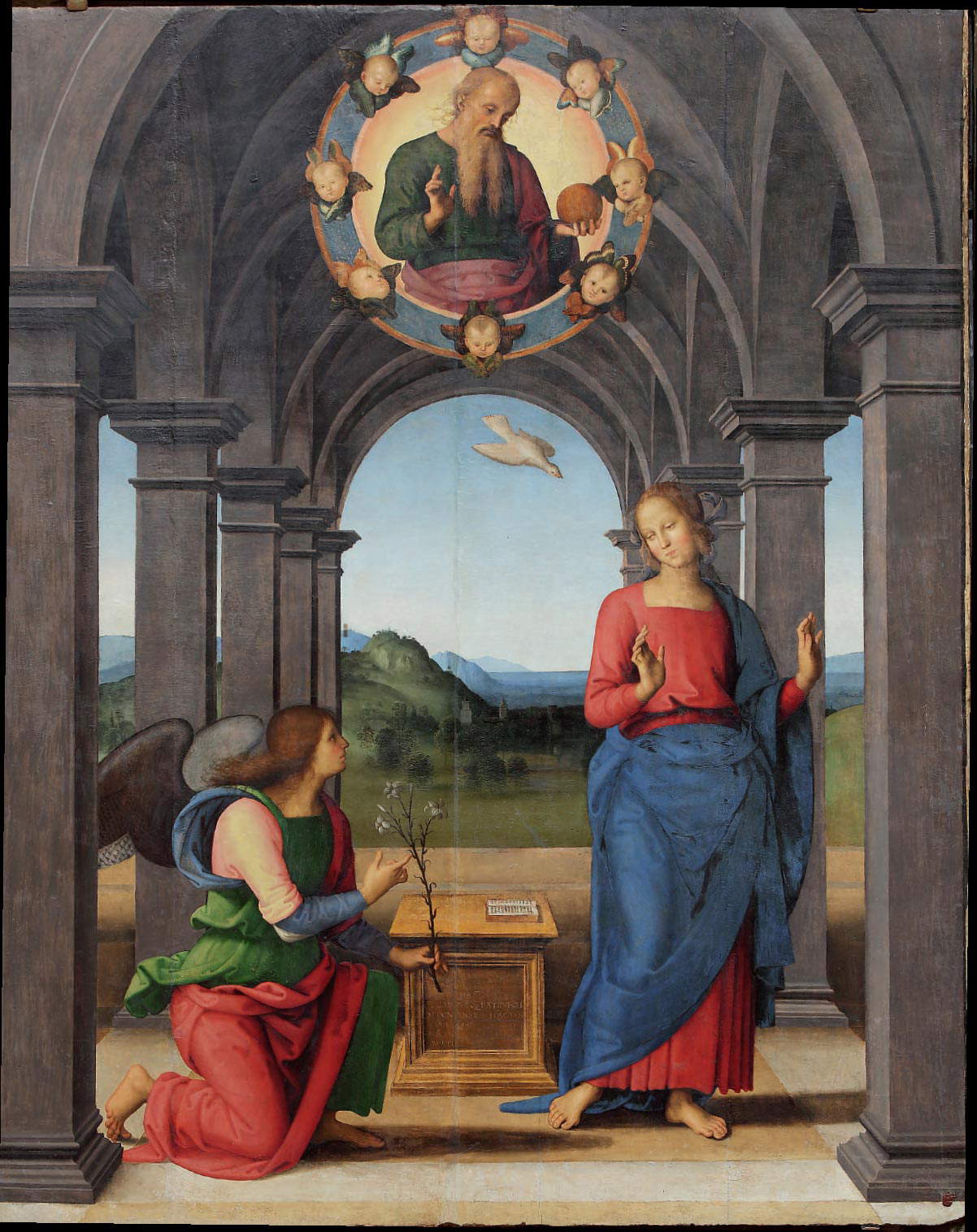

第一展厅的第二部分专门介绍了皮埃特罗-范努奇从佛罗伦萨返回佩鲁贾时活跃在佩鲁贾的翁布里亚大师的作品:其中包括忧郁细腻的 Benedetto Bonfigli 创作的《玛吉的崇拜》,以及更加开放和急躁的 Bartolomeo Caporali 创作的《正义同盟三联画》(该作品是与 Sante di Apollonio del Celandro 合作完成的)。转型期 "的艺术家,因为他们对托斯卡纳的新奇事物并不排斥,但又不愿放弃传统的金色背景。因此,我们可以想象佩鲁吉诺的《玛吉的崇拜》这幅画可能会引起的动荡,在这幅早期杰作中,范努奇表明他已经摆脱了严格遵守韦罗基奥模式的做法,转而寻求个人道路,能够兼顾翁布里亚人的甜美、皮耶罗-德拉-弗朗西斯卡的坚实几何主义和莱昂纳多的sfumato(实际上是达-芬奇的 “sfumato”):Zappasodi 曾建议在达芬奇的一些研究中找到《崇拜》帷幔的精确参照物),以及佛兰德斯人的细腻。崇拜》也结束了第一展厅,并引入了第二展厅,该展厅涉及 1480 年代的佩鲁吉诺,在这一时期,这位来自圣皮耶城的画家开始受到肯定:1478 年,西克斯图斯四世(Sixtus IV)邀请他为圣彼得大教堂的圣母怀胎小教堂绘制壁画,这一装饰虽已遗失,但肯定受到了极大的赞赏,以至于在几个月内,佩鲁吉诺就被委托指导 1482 年完成的西斯廷小教堂的壁画。对于佩鲁吉诺来说,这是一次 “质的飞跃”,Andrea De Marchi 在他关于从佩鲁吉亚作品到罗马作品的过渡的目录文章中如是说。为了唤起人们对罗马企业的回忆,展览采用了一幅西斯廷教堂拱顶装饰的研究作品,即皮尔马特奥-达梅利亚(Piermatteo d’Amelia)的星空作品,后来为了给米开朗基罗在不到 30 年后绘制的场景腾出空间而将其移走,此外还有西斯笃四世雇佣的另一位艺术家桑德罗-波提切利(Sandro Botticelli)的研究作品。对于佩鲁吉诺来说,这是一个神圣的时刻,它转化成了一个紧张创作的季节,在这次展览中,从华盛顿国家美术馆借来的一幅特殊的作品--《加利钦三联画》就是代表:这幅作品可能是佩鲁吉诺最接近佛兰德斯绘画的作品,以至于有人说他可能依赖于雨果-凡-德-戈斯(Hugo van der Goes)的《波尔蒂纳里三联画》(Portinari Triptych)以及 15 世纪 70 年代开始在意大利流传的汉斯-梅姆林(Hans Memling)的作品。异常修长的人物形象、简洁而散漫的光度、对细节的异常关注:所有这些元素都是其他佩鲁贾画作中所没有的(以至于过去《加利钦三联画》被认为是年轻的拉斐尔的作品),这些元素使这幅作品成为翁布里亚画家创作历程中的一个里程碑。这件作品与卢卡-西格诺雷利(Luca Signorelli)的《圣奥诺弗里奥祭坛画》相邻展出,后者是从佩鲁贾卡皮托罗博物馆(Museo del Capitolo)借出的(该博物馆从国家美术馆换取了佩鲁吉诺的《马丁内利祭坛画》),以展示这位来自科尔托纳的艺术家与皮埃特罗-范努奇(Pietro Vannucci)在 20 世纪 80 年代的亲密关系:这两位艺术家曾在西斯廷礼拜堂共事,即使是心不在焉的人,只要注意一下西格诺雷利的圣奥诺弗里奥和加利钦三联画中的圣杰罗姆的姿势,也能明显看出他们的关系。在第二展厅的尽头,1489 年至 1495 年间绘制的《法诺圣母领报》向公众介绍了 1490 年代更为细腻的风格,以及某些创新的解决方案(例如在中央透视中将场景设置在被拉近的木廊下的想法),简而言之,这可能是佩鲁吉诺最著名的作品。

佩鲁吉诺职业生涯的转折点被 Veruska Picchiarelli 确定为现藏于乌菲齐美术馆的《San Giusto alle Mura 的圣像》。分水岭特征是佩鲁吉诺财富的基础,也使他成为备受追捧的艺术家,这些特征体现在人物的精致、构图的极度和谐、人物略带梦幻的表情、绘画的细腻、光线的清晰以及背景的设置上:在这幅作品中,人物在中央透视的前缩短木廊中找到了空间,这也许是佩鲁吉诺的第一幅作品。圣人中被钉十字架的基督》(这幅作品在画册中列于第三部分,但在展览中却与西格诺雷利的圣奥诺夫里奥祭坛画相邻)是这幅作品的先驱:在展览中,《耶稣受难图》与《花园颂歌》同时展出,后者与《耶稣受难图》和《耶稣受难 图》一样,都出自圣朱斯托修道院,现保存在乌菲齐美术馆。在展览的这个部分,佩鲁吉诺被定格在他开始成功的时期,他的作品将走出翁布里亚,走出佛罗伦萨:展览展出了两幅跨越十五世纪九十年代和新世纪初的重要作品,即《斯卡拉尼祭坛画》(Scarani Altarpiece)和《帕维亚塞托萨多联画》(Polyptych of the Certosa di Pavia),前者是为博洛尼亚圣乔凡尼蒙特教堂中同名家族的小教堂而作,后者的画板现在被分置于帕维亚塞托萨和伦敦国家美术馆,但却被特别地汇集在一起。在这些作品中,佩鲁吉诺详细阐述了他日后在整个艺术生涯中都会重温的公式:严格对称的人物造型、欣喜若狂的表情、开阔的风景(特拉西梅诺湖可能是佩鲁吉诺画作中最常出现的景色)、杏仁中的神秘幻影(如斯卡拉尼祭坛画中的圣母与圣婴和帕维亚切尔托萨多联画中的神父)。与都灵萨巴达画廊(Galleria Sabauda)的高登齐奥-费拉里(Gaudenzio Ferrari)的《神父》(Padreterno)进行比较是非常有趣的:这位皮埃蒙特画家显然在帕维亚的切尔托萨多联画中创作了《神父》,因此展览以一种期待的方式开启了关于佩鲁吉诺的发明和语言传播的讨论,倒数第二个展厅专门用于讨论佩鲁吉诺的发明和语言。

除了这些作品外,还展出了两幅重要的 “佩鲁吉诺 ”作品,如令人愉悦的《拉涅里的圣母领报》(首次展出于 1907 年,由皮埃特罗-万努奇为一位私人客户绘制)和《Pala dei Decemviri》(一件重要的公共委托作品,因为它将用于佩鲁贾的普里奥里教堂)。作品中没有祭坛画,祭坛画现藏于梵蒂冈Pinacoteca Vaticana,但我们可以从这件作品中看到佩鲁吉诺对威尼斯模特的自我审视(特别是,正如安德烈亚-德马尔基(Andrea De Marchi)所发现的,艺术家对马尔科-佐普(Marco Zoppo)和乔瓦尼-贝利尼(Giovanni Bellini)的审视):佩鲁吉诺在 1494 年至 1495 年间旅居威尼斯,而关于他与威尼斯之间关系的研究尚待深入,因为对这一主题的研究刚刚起步。我们看到的是一位成熟的画家,一位不仅在自己的佩鲁贾,而且还在佩鲁贾之外确立了自己地位的画家,一位神化了的画家,正如维鲁斯卡-皮奇亚雷利(Veruska Picchiarelli)对他的定义:“完全集中 ”的佩鲁吉诺,一位 “多年来吸收了所有他感兴趣的东西,并明确阐述了自己的诗学 ”的佩鲁吉诺。他为自己的艺术奠定了最终的基础“,他 ”带着一种完全符合瓦萨里赋予他的’斑岩大脑’的自信,将这一理念发扬光大。追溯他的足迹,以达到新的目标。这就是佩鲁吉诺的终极伟大之处"。

我们上楼去了解肖像画家佩鲁吉诺,展览的第四部分就是为他而设的。这里有佩鲁吉诺肖像画的一些代表作,如从华盛顿国家美术馆借来的《洛伦佐-迪-克雷迪 肖像》或《弗朗切斯科-德尔奥佩雷肖像》,这些作品以其极高的逼真度、画家对被画者面部每一个元素的细致入微的描绘,以及对光线的细微渐变对人物特征的烘托而令人惊讶:佩鲁吉诺对当代佛兰德肖像画的长期反思是显而易见的,在这一领域,当时的翁布里亚画家很少有人能与他匹敌。此外,本次展览最引人注目的新颖之处就在于此:皮蒂宫中的佩鲁吉诺肖像,迄今为止一直被认为是年轻的拉斐尔或洛伦佐-迪-克雷迪所画,而现在却被认为是佩鲁吉诺所画,因此,佩鲁吉诺在自画像中使用了与康比奥学院 Sala delle Udienze 中心的自画像相同的漫画。将这幅极具穿透力的肖像画归功于佩鲁吉诺并非全新的说法(阿道夫-文图里和埃托雷-卡梅萨斯卡早在一百年前就已将其归功于皮埃特罗-万努奇,当时人们还不清楚画中所描绘的人是谁),而这次又被重新提起(在此之前的几十年里,评论家们一直将目光投向佩鲁吉诺)。他与翁布里亚国家美术馆(Galleria Nazionale dell’Umbria)的工作人员一起,对皮蒂宫肖像画和坎皮奥肖像画进行了测量,发现两者之间存在毫米级的对应关系,这表明使用的是同一幅漫画:皮耶里尼认为这一点毋庸置疑。目录以一种近乎莫雷利式的方式,包含了所比较的各个元素的详细图像:眼睛、眉毛、鼻子、发绺。根据皮耶里尼在皮提宫的图像之后的说法,这些差异主要是由于在《坎比奥》壁画中,艺术家 “突出了年龄的痕迹:嘴角向下,双下巴变得更加突出,脸部变宽”,“就像头发变长一样,这些变化是在从纸板上转绘之后直接在石膏上完成的”。

佩鲁吉诺的圣母玛利亚在傲慢和略带疏离的优雅基础上建立了一个美学标准,这在当时是非常有价值的。 从伦敦国家美术馆借出的《圣约翰与圣母子》就是一个例子,圣母玛利亚椭圆而精致的脸庞、大眼睑的圆眼睛和低垂的视线,在洛伦佐-迪-克雷迪(Lorenzo di Credi)的圣母玛利亚身上几乎可以找到姊妹篇,她被放在那里与之直接比较。另一个非常有趣的对比是《安慰会的圣母》(佩鲁吉诺最著名、最有文献记载的圣母之一)与《女头像》之间的对比,从轮廓线上的孔洞可以看出,《女头像》显然是一幅漫画,但无法确切知道是为哪部作品创作的。不过,我们不禁会注意到这幅作品的脸型非常相似:椭圆形,略微下垂,头发中分,鼻子小巧匀称,睫毛长而弯曲。本节还介绍了工作室的工作方式,华盛顿国家美术馆也展出了佩鲁吉诺工作室的作品(圣人罗斯和亚历山大的凯瑟琳之间的《圣母子与天使》),让公众了解到大师的作品与其合作者的作品之间在质量上的差距。安东尼亚佐-罗曼诺是 15 世纪罗马的主要艺术家,佩鲁吉诺搬到永恒之城后曾与他合作:从他的这幅作品中我们可以看出,安东尼亚佐并非没有吸取翁布里亚同行的教训。

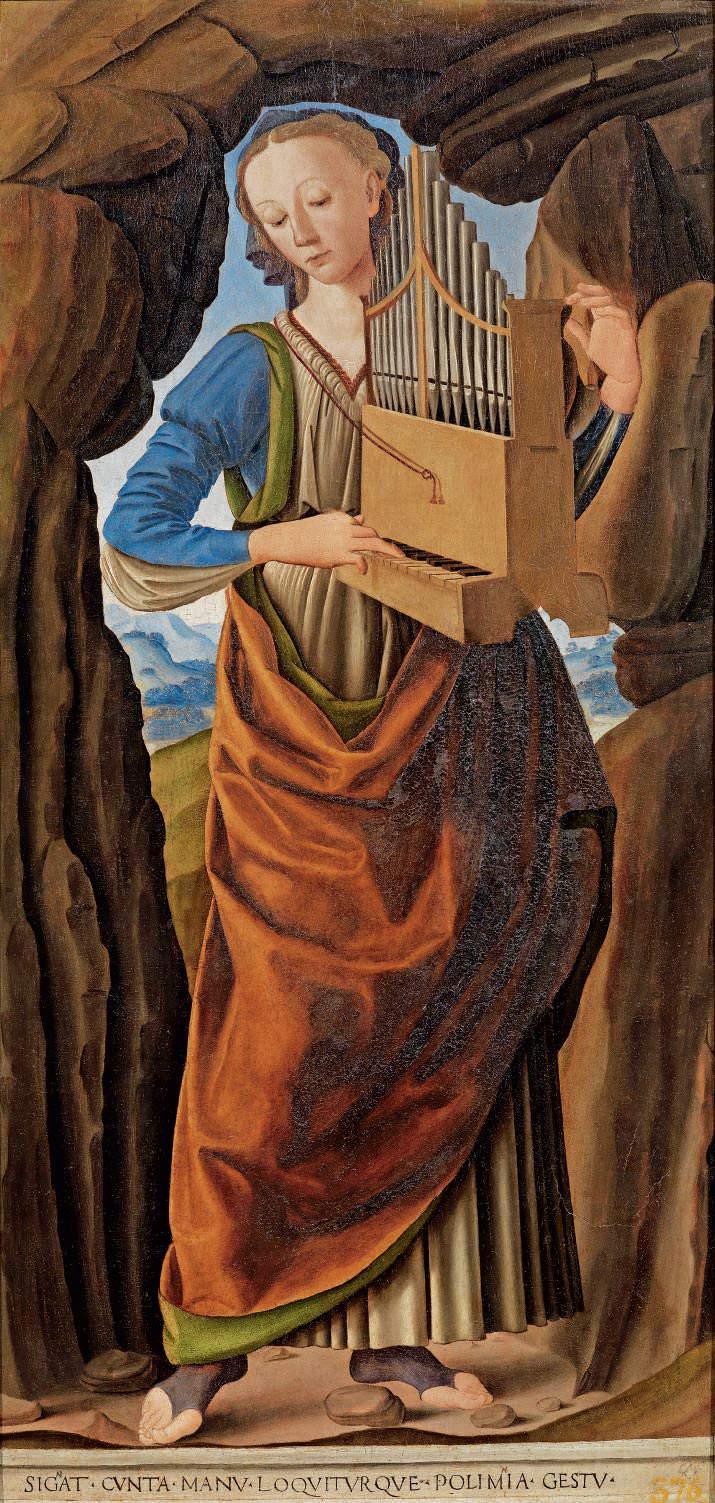

展览接近尾声时,深化了其中一个主题,即 “佩鲁吉诺的朋友”:倒数第二个展厅展出了来自意大利各地的艺术家的一系列作品,他们对佩鲁吉诺在翁布里亚和佛罗伦萨之外的创新并不迟钝。罗马、伦巴第、托斯卡纳、博洛尼亚、费拉拉、乌尔比诺、威尼托、那不勒斯:佩鲁吉诺的语言在意大利的不同地区生根发芽(在目录中,马西莫-费雷蒂(Massimo Ferretti)、贾科莫-阿尔贝托-卡洛杰罗(Giacomo Alberto Calogero)和奥拉齐奥-洛维诺(Orazio Lovino)撰写的文章对地理进行了精确而详尽的追踪)。展厅以乔瓦尼-桑蒂(Giovanni Santi)的《圣母》(Polyhymnia)拉开帷幕,这幅画的面部呈现出佩鲁吉诺圣母的典型特征,这也是由于拉斐尔的父亲与佩鲁吉诺关系密切(两人也有机会一起工作),而马克里诺-达尔巴(Macrino d’Alba)则是向意大利西北部输出佩鲁吉诺风格的艺术家(这位皮埃蒙特艺术家能够在罗马看到他的翁布里亚同事的作品)。那不勒斯人斯蒂法诺-斯帕拉诺(Stefano Sparano)的作品《圣母玛利亚》(Madonna delle Grazie)是一幅多联画,显示出他对佩鲁吉诺的感激之情,而《斯卡拉尼祭坛画》(Scarani Altarpiece)所产生的影响在博洛尼亚环境中也不胫而走:洛伦佐-科斯塔(Lorenzo Costa)的《圣母升天》(Assumptionof theVirgin)是佩鲁吉诺主义在艾米利亚传播的生动见证(甚至连最接近佩鲁吉诺的艾米利亚人也不例外:弗朗切斯科-弗兰西亚(Francesco Francia)的作品《圣人杰罗姆与施洗者约翰之间的报喜》(Annunciation between Saints Jerome and John the Baptist)也在展出之列)。弗朗切斯科-弗拉(Francesco Verla)是维琴察的 “佩鲁吉诺-佩鲁吉诺”,他在数次前往意大利中部的旅行中结识了佩鲁吉诺,并从中带回了丰富的知识,使他能够根据佩鲁吉诺 16 世纪初在翁布里亚的画作更新自己的风格,而在展厅的最后,多梅尼科-贝克卡富米(Domenico Beccafumi)和吉罗拉莫-德尔-帕奇亚(Girolamo del Pacchia)展示了他们在锡耶纳是如何借鉴皮耶罗-万努奇(Pietro Vannucci)的艺术的。压轴的是两幅 16 世纪早期佩鲁吉诺的代表作,这两幅作品与佩鲁吉诺的另一幅伟大杰作--康比奥学院壁画--绘于同一时期:爱与贞洁的斗争》是一幅杰出的委托作品(为伊莎贝拉-德-埃斯特创作),尽管它可能属于艺术家不太满意的作品之列(因此 “巅峰 ”首先指的是委托人的重要性);《圣母的婚礼》是为佩鲁贾大教堂的圣环礼拜堂创作的,后来在 1798 年拿破仑占领期间被送往法国(从卡昂特别返回是参观展览的主要原因之一)。鲁道夫-希勒-冯-盖尔特林根(Rudolf Hiller von Gaertringen)在画册中写道,这些作品 “证实了他同时代人的断言,即这位艺术家是意大利同代人中最优秀的画家之一”,并将他视为 “两个时代之间的边缘人物”,能够指出 “他无意走上的通向未来的道路”。无欲,或许是满足,甚至是疲惫:事实上,他的语言注定是短暂的,因为到 16 世纪第一个十年末,拉斐尔、米开朗基罗和莱昂纳多的创新已经迫在眉睫。不过,佩鲁吉诺还是知道如何成为一名独创的创新艺术家。

佩鲁吉诺的画风为何如此广泛?佩鲁吉诺风格得以传播的原因主要有两个。一方面,画家以理想化的相貌、精致的人物和极度清晰的表达为基础,语言简洁悦耳:正如尼可莱塔-巴尔迪尼(Nicoletta Baldini)在2004年指出的那样,佩鲁吉诺的艺术之所以能够在萨沃纳罗拉的佛罗伦萨站稳脚跟,也是因为它符合当时的道德革新潮流,尽管资料中描述的画家并不是一个非常虔诚的人。但更广泛地说,皮埃特罗-范努奇发现自己能够制定简单的公式,能够满足私人和公共宗教信仰的需要,这些宗教信仰要求图像具有直接的理解力,同时他甚至能够在要求更高和更有文化的客户群中灵巧地行动,这些客户群向往引用古代图像或基于精确的圣像学方案的图像:坎皮奥学院的壁画就是佩鲁吉诺多才多艺的明证。第二个原因在于艺术家的足智多谋,正如我们所看到的,他能够为各地的赞助人创作:这种满足要求的能力基于一个高度组织化的工作室(一种 “文艺复兴时期的工厂”,马尔科-皮耶里尼(Marco Pierini)对其进行了非常有效的定义)以及佩鲁吉诺的企业家智慧,他在最成功的时期以佩鲁吉亚为基地,但与佛罗伦萨保持着非常活跃的关系,他经常去佛罗伦萨,也知道如何根据形势的需要转移到任何地方。此外,佩鲁吉诺一点也不嫉妒他的创意:与许多其他艺术家不同,皮埃特罗-范努奇为他的绘画甚至漫画的传播提供了便利,从而使他的发明得到了再利用,甚至超出了他的工作室。这种运作方式使得他的作品和图画在意大利大部分地区广泛流传:对于他同时代的艺术家和年轻艺术家来说,他不可能不成为一个参照物。当然,佩鲁吉诺语言的简易性也是佩鲁吉诺主义抛物线短命的根源,到 16 世纪第二个十年的鼎盛时期,这种抛物线可以说已经过时,但仍能流行二十年左右。即使在所谓的 “现代风格 ”盛行的年代,佩鲁吉诺也没有停止环顾四周,并创作出充满诗意的作品,有时甚至具有某种独创性:最后一位佩鲁吉诺的作品枯燥乏味、内容重复的说法现已被推翻,但这并不是展览的目的。

在翁布里亚国家美术馆举办的展览很好且准确地诠释了佩鲁吉诺成功的原因,同时也很好地聚焦了佩鲁吉诺在 20 世纪 80 年代和 90 年代的艺术创作,而 2004 年的展览或许对这一时期关注较少,它更多地集中在佩鲁吉诺职业生涯的起点和终点,以及一些重要的作品上,如西斯廷教堂壁画和坎皮奥壁画。该展览已成为佩鲁吉诺史学史上的重要一章,其优点首先在于构建了一种没有上层建筑的解读方式,能够向公众传达一个真正沉浸在自己时代的佩鲁吉诺(正如展览名称本身所暗示的那样),并避免了不必要的过度,以免耽误而不是促进目标的实现。尽管如此,公众在翁布里亚国家美术馆还是无法找到哪怕是微不足道的精选作品:人们可以了解意大利的大师。佩鲁吉诺在他的时代是这位艺术家走向成名和成功的一系列里程碑。展览将揭示出这位艺术家的基本特征,这与史学界对他的描述大相径庭,他不仅是一种新语言的发明者,这种语言融合了典型的翁布里亚式的甜美、佛罗伦萨式的合理布局和威尼斯式的简洁明快,随后将在意大利全国传播,而且他还是一位懂得变化和原创的艺术家。反对一切偏见。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。