这幅肖像画充满了 "敏感、仁慈和爱,其举止散发着新生活的精神"。这是玛丽-雪莱(Mary Shelley)在 1844 年对最近在佛罗伦萨 巴杰罗宫Podestà 小教堂发现的但丁-阿利吉耶里肖像壁画的评价。当时,毫无疑问:几年前,即 1840 年发现的壁画是乔托的作品。关于波德斯塔礼拜堂壁画的争论持续了很长时间,最终在最近的修复工作中,人们确信乔托是这幅作品的作者,但当时最重要的是发现了一个全新的但丁,正如玛丽-雪莱(Mary Shelley)所写的那样,这幅肖像画能够 “消除人们对他相貌的阴沉严厉的所有先入为主的看法,而这些看法都是从他年老时的肖像画中产生的。在这里,我们看到了比阿特丽斯的情人”。这幅肖像画的发现者是英国艺术家西摩-斯托克-柯尔库普(Seymour Stoker Kirkup),他是但丁的狂热爱好者,皮埃蒙特人(但已移居英国)乔瓦尼-奥布里-贝齐(Giovanni Aubrey Bezzi)和美国诗人理查德-亨利-王尔德(Richard Henry Wilde)也参与了他的创作:他们三人共同出资,由修复师安东尼奥-马里尼(Antonio Marini)于 1839 年开始撰写清除小教堂墙壁上颜料的论文,最终于 1840 年 7 月完成了但丁肖像画的绘制工作。科尔库普、贝齐和王尔德后来对这一想法的首要性提出了争议,但毫无疑问是科尔库普将乔托画在巴杰罗墙上的年轻但丁的形象传播到了各地。

这是一种但丁情结的开端,这种情结在整个欧洲大陆变得更加普遍。当然,在浪漫主义时代,人们对但丁的兴趣已经重新萌发:想想威廉-布莱克的幻想插图就知道了。但是,为《新生活》中的但丁正名的可能性点燃了欧洲各地艺术家和文学家的精神和想象力:就好像第一次发现了但丁性格中不那么刻板的一面。简而言之,这是一个新故事的开端:"La mirabile visione " 展览讲述的就是这个故事。 由卡洛-西西(Carlo Sisi)和伊拉利亚-西塞里(Ilaria Ciseri)策划的 "象征主义想象中的但丁和《神曲》 "展览正在佛罗伦萨 巴杰罗博物馆举行,今年恰逢巴杰罗博物馆成立 18 周年:该展览为波德斯塔礼拜堂的故事续写了新的篇章,因为如果说夏季展览 "佛罗伦萨的古代城市“(Onorevole e antico cittadino di Firenze)为 ”但丁的巴杰罗"(Il BargelloperDante )增添了新的亮点的话。Il Bargello per Dante(但丁的巴杰罗)的关注点集中在乔托壁画的最初事件上,而秋季展览的起点则是19世纪在被遗忘了几个世纪后的重新发现,然后沿着但丁艺术近百年的路线进行探索。展览共有两个展厅,约有 50 件作品:展厅的布局与古董画廊差不多,但两位策展人所设想的令人兴奋的路线与展览的目的是一致的,即追溯但丁在 19 世纪和 20 世纪之间的一些重要时刻,以便让公众了解这位最高诗人在当时的艺术和文学界,尤其是在那些与颓废美学联系最紧密的艺术和文学界所激起的激情。

乔托肖像的发现正是这一财富的导火索之一,它产生了广泛而深远的影响。最直接的影响是在英国兴起了新的但丁主义思潮,英国人在18世纪首次重新发现了但丁,约书亚-雷诺兹(Joshua Reynolds)就是其中的代表人物。科尔库普通过将新发现的肖像副本寄往英吉利海峡与他的同胞分享这一发现:这导致了无穷无尽的雕版印刷、与但丁生平相关的新肖像画的灵感、对但丁全部作品尤其是其早期作品的兴趣(相反,在此之前,人们的注意力几乎完全被《喜剧》所吸引)。伊拉里亚-西塞里(Ilaria Ciseri)在目录中写道,这是 “对诗人的全新认识”,因为它以 “年轻的但丁为中心,有别于几个世纪以来人们对这位头戴桂冠的吟游诗人的英雄式描述”。简而言之,这是一个更具人性的但丁,一个与时代同步的但丁。这种看法也在意大利传播开来。

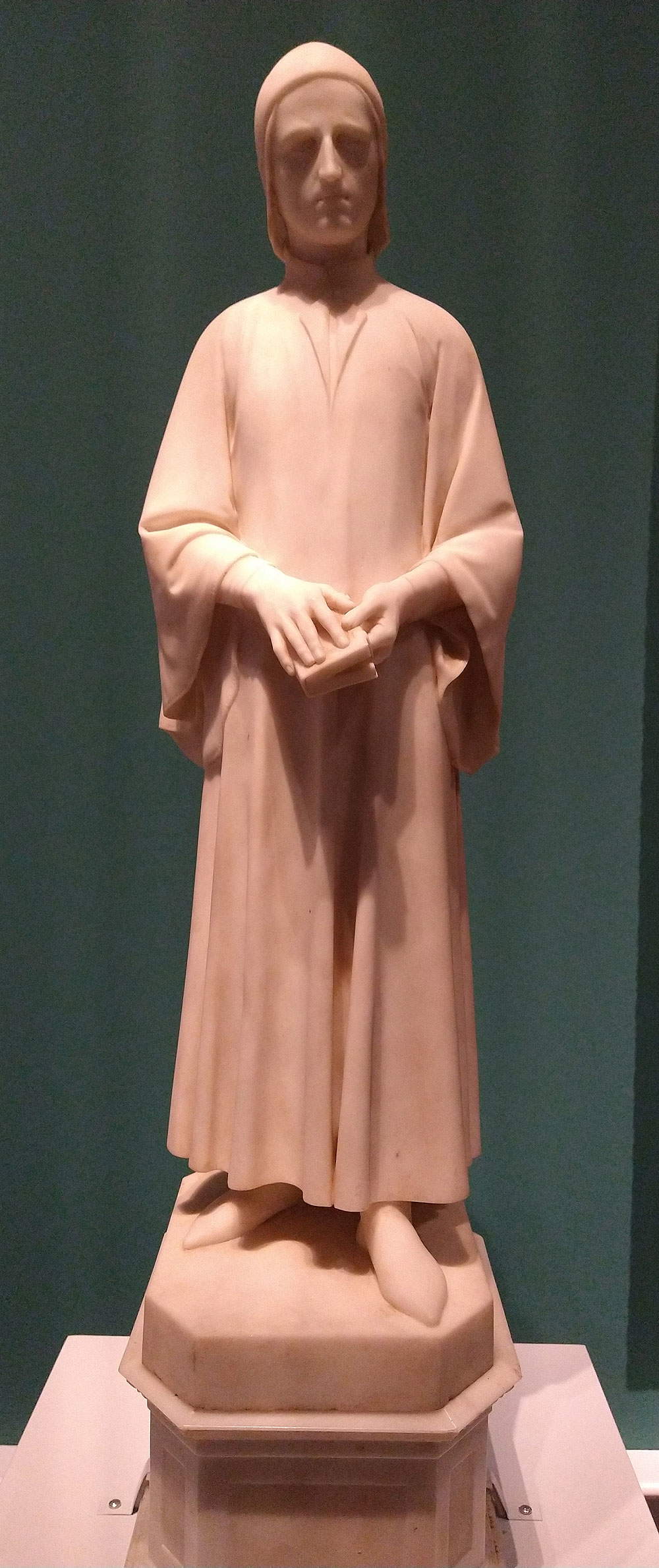

在展览的六个部分中,第一个部分专门展示但丁的新形象:展览的开场是一幅由科尔库普创作的羊皮纸素描,这幅素描保存在巴杰罗的藏品中,再现了乔托的但丁,两侧是波德斯塔教堂壁画的复制品,以及一幅由加布里埃尔-卡斯塔尼奥拉创作的画布,画中描绘了根据新发现更新的但丁的轮廓、但丁的褶皱形象仍与所谓的“托里吉亚尼面具”(也在展览中展出)中流行的诗人形象一致,该形象很难确定年代,据信取自但丁的死亡面具(实际上很可能取自半身像或雕塑):雕刻葬礼面具的习俗在 14 世纪早期并不流行)。第二部分题为 "新生活启示"(Incipit Vita Nova),探讨了根据诗人与女性之间的关系这一精确倾向所观察到的年轻但丁形象的命运,该形象能够穿越 19 世纪艺术的不同季节,包括象征主义的幻象、拉斐尔前派的梦想和浪漫主义的艳遇。为观众介绍的是拉斐尔-索比(Raffaello Sorbi)1863 年创作的一幅青年油画,这幅油画出自私人收藏,主题是但丁和贝阿特丽斯的相遇:卡洛-西西(Carlo Sisi)写道:“这幅画可以满足被这座城市的魅力所吸引的外国人的口味,在这座城市中,通过想象力的还原或亲切的手工模仿,可以重新创造出意想不到的艺术与生活的和谐统一”。外国人心目中的佛罗伦萨是当时最著名的但丁作品之一,亨利-哈乐戴的《但丁与贝阿特丽斯的会面》,它是英国人对但丁热情的最生动见证之一,展览中展出的是古斯塔夫-梅塞尔未出版的副本(展览中还有多幅未出版的作品)。

这些画作中的但丁是一位骄傲而温柔的诗人,但他也是一个在情感中被生动逼真地捕捉到的人:与之同时展出的乔瓦尼-杜普雷(Giovanni Duprè)的两件精美雕塑也传达了同样的形象,它们是大公利奥波德二世(Leopold II)委托创作的但丁和贝阿特丽斯(Beatrice)的复制品(其中之一)。这些都是 20 世纪 40 年代早期的作品,也是 “新 ”但丁肖像财富的最初证明之一。其中最引人注目的是前拉斐尔派以及更广泛意义上的那些梦想中世纪氛围的艺术家的作品:罗塞蒂(Dante Gabriele Rossetti)的《贝亚特丽克丝》(Beata Beatrix),在展览中通过 1902 年由 Roux 和 Viarengo 出版的带有罗塞蒂本人插图的《新生活》(Vita Nova)复制品再现了这幅画,但费德里科-法鲁菲尼(Federico Faruffini)等但丁的虔诚崇拜者创作的《诗人之爱》(The Love of the Poetet)可能更有说服力、费德里科-法鲁菲尼(Federico Faruffini)等虔诚的但丁崇拜者创作的《诗人之爱》,他以几乎近乎激动的热情参与想象了索德洛和库尼沙的会面,其中的月牙形图案让人联想到《炼狱》第六节中索德洛和维吉尔的会面,尽管尺寸不大,但或许更加凄美。在象征主义方面,巴杰罗的第一展厅展示了达尼埃莱-兰佐尼(Daniele Ranzoni)的一幅 “突如其来的幻象”(西西里语),它将但丁与贝阿特丽斯相遇的画面转化成了一个神秘的梦境,梦境中的贝阿特丽斯几乎成了一个神秘的存在。亨利-让-纪尧姆-马丁(Henri-Jean-Guillaume Martin)是第一批参加萨-佩拉丹玫瑰与克鲁瓦沙龙的艺术家之一,他的画作与兰佐尼的作品主题相同,也是在同样的梦境中进行创作的,画中的邂逅发生在月光下的风景中,引导但丁的比阿特丽斯闪耀着自己的光芒。最后,朱利奥-阿里斯蒂德-萨托里奥(Giulio Aristide Sartorio)的《贝亚特丽斯》不那么具有灵性,但她也作为一个遐想的形象闪闪发光,可被视为通往下一部分的大门,专门讨论但丁的《地狱》对自然主义和象征主义想象力的影响。

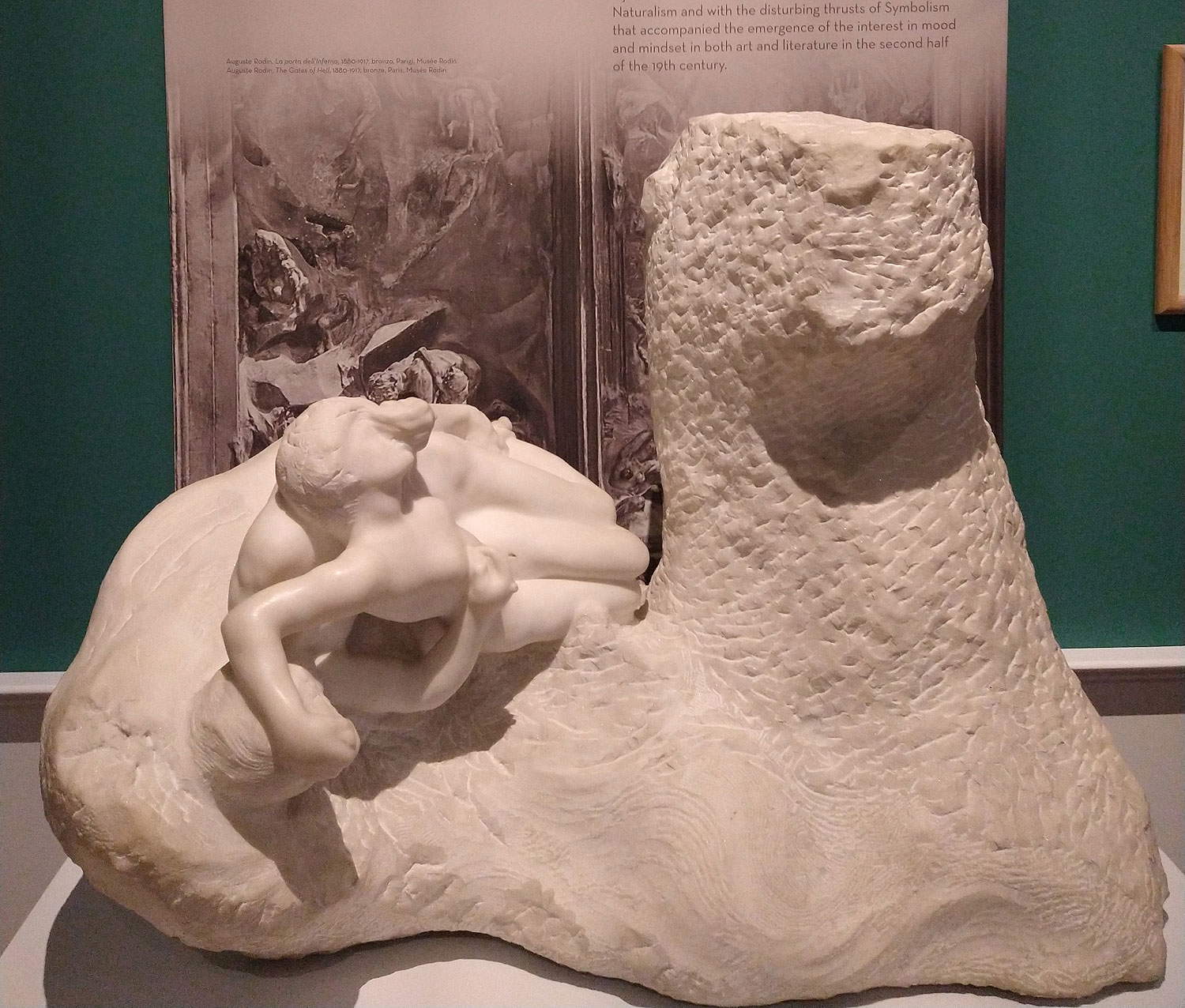

西尔维奥-巴洛尼(Silvio Balloni)在画册中写道:“对于浪漫派和颓废派来说,”他准确地勾勒出了展览这一章节的含义,"地狱就是生命,因为它是我们的灵魂。对于浪漫派和颓废派来说,《地狱篇》就是生命“,西尔维奥-巴洛尼在展览目录中写道,并准确地勾勒出展览这一章的意义,”因为诗歌和艺术包含了人类经验的戏剧性,从新古典主义的审美观点(被理解为与现实脱节的抽象的知识虚构)转向有内容的绘画和雕塑,并向世界开放,随着科学的进步和个人意识的发展,逐渐扩展到涵盖整个真实的范围"。换句话说,但丁是一位诗人,他赋予《地狱》以情感,包括保罗和弗朗西斯卡的爱情,从而使《地狱》具有人性。对于颓废文人来说,但丁的《地狱篇》是现实世界焦虑的综合体:李斯勒(Leconte de Lisle)在 1861 年热情洋溢地评论波德莱尔的《恶之花》(Fleurs du mal)时,发现自己赞美 “激情的折磨、绝望的痛苦呜咽、讽刺和蔑视”,这些 “力量与和谐 ”在这位巴黎诗人(顺便说一句,他非常了解但丁)的 “但丁梦魇 ”中交织在一起。奥古斯特-罗丹(Auguste Rodin)的大理石在无尽的旋风中轻盈地捕捉到了保罗和弗朗西斯卡的身影,正如加埃塔诺-普雷维亚蒂(Gaetano Previati)在费拉拉奥托森托博物馆的杰作《保罗和弗朗西斯卡》(可惜在布局上稍有牺牲)中所做的那样,保罗和弗朗西斯卡紧紧拥抱在一起,爱意浓浓,不畏这个最远离爱情的地方的阴霾。让-巴蒂斯特-卡尔波(Jean-Baptiste Carpeaux)笔下的乌戈里诺(Ugolino),在思考自己残暴的命运时,被疑惑和悔恨折磨得死去活来,他的小儿子们紧紧拥抱着他,但丁《地狱篇》中最著名人物的人性也在他的姿势中熠熠生辉。

展览的第四部分专门展示但丁诗歌的插图,特别是著名摄影公司于 1900 年 5 月 9 日宣布举办的阿利纳里竞赛所产生的插图,该竞赛的目的是让意大利最优秀的艺术家参与制作但丁诗歌的精美插图版,以重新发现但丁诗歌的象征价值。包括画家和制图师在内的 31 位艺术家参加了这项挑战,他们需要向评审委员会提交两幅插图样稿,内容包括两个章节、两幅标题和两幅封面。这项任务的规模和送达 Alinari 的作品的质量都与客户的期望不符,这促使公司放弃了将一切委托给一位在比赛中胜出的艺术家的初衷,转而向合唱作品敞开大门,Alinari 本身也邀请了未参加比赛的艺术家参与合唱。阿尔贝托-扎尔多(Alberto Zardo)获得冠军,阿曼多-斯巴迪尼(Armando Spadini)获得亚军,杜伊里奥-坎贝洛蒂(Duilio Cambellotti)获得季军。参加比赛的还有今天更为人熟知的名字:伽利略-奇尼(Galileo Chini)、乔治-基内尔克(Giorgio Kienerk)、阿道夫-德-卡罗利(Adolfo De Carolis)、乔瓦尼-科斯特蒂(Giovanni Costetti),甚至还有处于职业生涯末期的乔瓦尼-法托里(Giovanni Fattori),他起初不愿参加比赛,后来被安娜-弗兰基(Anna Franchi)说服。巴杰罗展览展出了这次比赛中许多最有趣的作品,这些作品构成了新世纪初意大利艺术潮流的迷人样本(尤其是这些作品都在一个展览中展出):从坎贝洛蒂强大、神秘和令人不安的幻象到老法托里的粗犷,从德卡罗利的写实描绘到在比赛之外参赛的阿尔贝托-马尔蒂尼的折磨。此外,还展出了两位艺术家的两幅插图,他们都是事后被征召参加阿利纳里活动的:普利尼奥-诺梅利尼为《炼狱》第二十五节创作的被戴安娜放逐的蜿蜒仙女艾丽丝,以及朱塞佩-门特西为《天堂》第十一节创作的动人的圣弗朗西斯。

值得关注的还有三幅蚀刻版画(《但丁与比阿特丽斯的相遇》、《比阿特丽斯之死》和《但丁在自己的橱柜里》),属于《新生命》系列,由多才多艺的莱霍恩艺术家阿尔弗雷多-穆勒代表巴黎出版商安布鲁瓦-沃拉德创作,这是当时法国但丁复兴的一部分(穆勒已移居巴黎),也是一次经历、Emanuele Bardazzi 写道,"这构成了一个不同的篇章,与更柔和、更有说服力的图像,尤其是身着当代服饰的女性图像形成了鲜明对比,[穆勒]的雕刻作品将使他成为’美好时代’最重要、最受赞赏的蚀刻和彩色水彩画大师之一"。

展览继续以简短的文学题外话讲述乔瓦尼-帕斯科利(Giovanni Pascoli)和加布里埃尔-达农齐奥(Gabriele d’Annunzio)之间因对但丁的解读而产生的长期冲突:帕斯科利(展览标题正是指他的散文La mirabile visione)认为自己是对但丁诗歌最敏感的诠释者,并对对手作为但丁评论家所取得的成功感到愤恨,因为他在 35 岁时在科孚岛闲居时重读了这位伟大诗人的作品,并被其深深震撼。展览展出的一些物品揭示了将帕斯科利和达农西奥与但丁联系在一起的纽带:加布里埃尔-达农齐奥(Gabriele d’Annunzio)的《弗朗西斯卡-达-里米尼》(Francesca da Rimini)的版本、帕斯科利的散文《Sotto il vemale》、奥尔斯基(Olschki)出版的《但丁传》(Commedia)以及瓦特(Vate)撰写的序言交替陈列在一个展柜中,引导公众走向展览的结尾,而结尾则是一幅画,一幅由奥托-维尔梅伦(Otto Vermehren)临摹的伯克林(Böcklin)的《死亡之岛》、这幅画是由奥托-维尔梅伦(Otto Vermehren)创作的伯克林(Böcklin)的《亡灵岛》的复制品,画作的结尾处让人回到了梦境诞生的地方,也就是这位瑞士画家心中的佛罗伦萨,这是佛罗伦萨英国公墓山丘的一种梦幻翻译,一位摆渡人正驶向山丘,让人想起诗中的卡戎。

因此,如果说在起义时期激发了爱国主义和好战情绪的但丁是众所周知的(例如《炼狱》第六节,但也可以想想这位诗人作为流亡者的过去),那么被认为是自由和独立的意大利的先知的但丁则是众所周知的、统一后的伟大纪念碑中的但丁(从佛罗伦萨圣克罗齐的纪念碑开始),也许不是那个更人性、更少英雄主义色彩的但丁,他能够放纵更现代的感性,打动浪漫主义、颓废主义和象征主义艺术家和文学家的灵魂:对但丁作品接受的这一方面进行研究的展览只能从巴杰罗开始,因为部分功劳要归功于乔托的但丁肖像和柯克普对他的重新发现。这显然不是一个完整或详尽的展览(例如,在《地狱篇》部分,策展人只关注了保罗和弗朗西斯卡以及乌戈里诺的形象),因为这并不是它的本意,但它是一个小而有价值的回顾,也许它的图解手段过于简洁,但它的路径扫描却精致而清晰。书中展现的是一个亲切的但丁:一个骄傲但同时又敏感、温柔、充满爱的但丁,一个让玛丽-雪莱如此着迷的但丁。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。