让-克莱尔(Jean Clair)在他最近的一本著作《文化之冬》(L’hiver de la culture)中,回忆了他与一位年轻的加拿大艺术史学家、博物馆馆长一起参观巴黎圣日耳曼德佩(Saint-Germain-des-Prés)教堂时的情景。对于这位来自萨斯喀彻温省冰天雪地荒原的年轻学者来说,他认为五十年前建造的建筑已经很古老了,能够第一次欣赏到一座已经屹立了几个世纪的古迹,这不仅是一件了不起的事情,而且看到这座神庙仍在发挥着它的功能,这几乎是不可想象的。让-克莱尔的这篇致歉信很有意思,因为从他的这段文字和其他著作中,我们可以看到艺术与生活之间的连续性,而今天的文化产业往往很难解读、诠释这种连续性,也很难向公众传达这种连续性。让-克莱尔(Jean Clair)在其 1989 年的散文《Méduse》中写道:“艺术史无异于人类史。”由让-克莱尔本人和他的妻子劳拉-博西(Laura Bossi)共同策划的展览《地狱》于 10 月 15 日在 Scuderie del Quirinale 开幕、部分原因正是因为我们已经失去了在举办大型展览的空间中寻找这种连续性和这种被理解为反映人类历史的艺术史的痕迹的习惯,部分原因则是因为在 Scuderie del Quirinale 举办的也许不仅仅是一场展览。

它既是一场展览,也是一场戏剧、一次旅行,甚至是一件概念性的艺术作品。它摒弃了任何单纯的描述性或说明性逻辑(尤其是因为它必须直言不讳:在 18 周年之际举办另一场关于但丁通论的说教式展览是毫无意义的),而是通过时而明显、时而大胆的精致并置,在华美的高潮中进行、从作品的选择及其在场景中的位置开始(展览以一种 “边缘 ”开始,经过罗丹的《地狱之门》真人大小的石膏像进入展览,只是为了概括开头),就达到了壮观的顶点,以电影压轴的戏剧性效果吸引着公众。

这个展览之所以引人注目,是因为它迫使公众接受被移除的作品,哪怕只是在他们逗留 Scuderie 期间。让-克莱尔(Jean Clair)写道:"正如死亡不复存在一样,现代人眼中的邪恶也不复存在。他认为自己已经获得了永久健康的权利,他认为自己有可能长生不老。因此,他留下的尸体不再是任何东西。没有任何东西仍然与他有关,没有任何东西让他肃然起敬“。又如:”我们在上个世纪所熟知的总体国家,今天将被总体个人所取代。建立极权社会的血腥崇拜[......]将被粪便崇拜所取代,在粪便崇拜中,个人的力量得到了肯定。在粪便文明中,每个人都相信自己不再欠社会什么,而是可以向社会索取一切"。在这样的世界里,地狱能有什么地位?什么是地狱?堕入深渊的过程可以开始了。

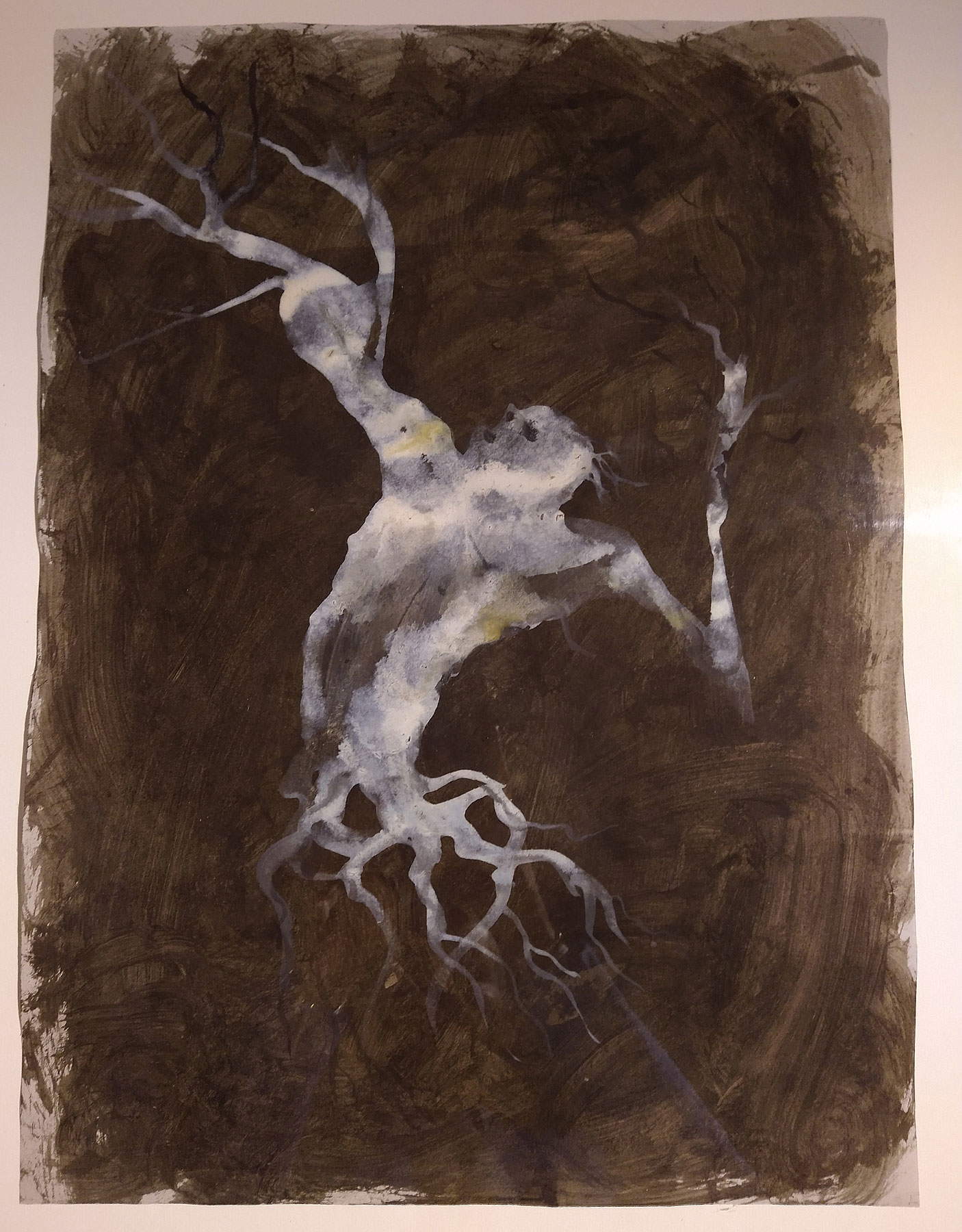

如前所述,展览的开头是一种 “迷宫”,它明确了展览的目的,并为参观者的旅程做好了准备:反叛天使们的堕落,是安德烈亚-科莫迪(Andrea Commodi)的《堕落》与弗朗切斯科-贝尔托斯(Francesco Bertos)的精心大理石作品(过去归阿戈斯蒂诺-法索拉托(Agostino Fasolato)所有)的惊人对比,前者最近从乌菲齐美术馆的储藏室中取出,并在 16 世纪的新展厅中展出,后者则来自维琴察的莱昂尼-蒙塔纳里宫(Palazzo Leoni Montanari)的藏品,是一座由 60 个人物组成的垂直金字塔,由一整块大理石雕刻而成。无论是在康莫迪的画作中,还是在威尼斯的雕塑中,成群结队的身体扭曲、紧贴和坠落,都让人联想到通往地狱的大门,人在死亡和审判之后会到达地狱,西班牙人吉尔-德-龙萨(Gil de Ronza)的恐怖木雕、真人大小的死神以及贝托-安杰利科(Beato Angelico)的《最后的审判》都提醒了我们这一点。

让-克莱尔(Jean Clair)认为,在跨过冥界的门槛之后,这里就是地狱最早的表现形式之一:一张巨大而恶心的嘴,意图永远吞没大量的灵魂。编者写道:“地狱 ”是一个无边无际的肠子,一个无尽的坑,“puteus abyssi”,一个终极的厕所,充满了难以忍受的臭味,地狱的力量被囚禁在臭气熏天的下水道里,拒绝上帝的凡人被塞在里面。公元二世纪,教会的第一位教父良(Tertullian)用’puteus’这个词来形容那个地狱般的贪婪深渊,那个总是无法满足的腹部,那个怪物成群的洞穴,那个洞穴,那个口腔和肛门同时存在的洞穴“。让-克莱尔心目中的 ”颊洞 "或许类似于赫伯特-利斯特(Herbert List)1949 年拍摄的一张照片中的 Bosco di Bomarzo 半兽人,与雅各布-伊萨克松-范-斯旺伯格(Jacob Isaacszoon Van Swanenburg)画作中吞食灵魂的怪兽相差无几、在维埃纳圣莫里斯教堂的一块基石上,基督张开嘴巴,让它进入地狱的龙的种类,在查尔斯-爱德华-普扎度(Charles Édouard Pouzadoux)1913 年的一幅作品中出现在罗马:里面的灵魂充斥着彼得-怀斯(Pieter Huys)的幻觉幻象,葡萄牙无名氏画出了地狱,地狱里的大锅里沸腾着被诅咒的人,而德西德里奥先生(Monsieur Desiderio)则想象出了一种由哈迪斯(Hades)和普罗塞平(Proserpine)主宰的阴间,深邃的洞穴被古典建筑框住,里面满是骷髅和四处游荡的灵魂。

我们从展览中了解到,地狱并不只有但丁笔下的地狱:“地狱居民 ”的房间是一种想象力的采样器,是一片画作的森林,其作者的灵感来自最不同的来源,劳拉-博西(Laura Bossi)在她的画册文章中对此做了很好的总结:圣经》文本中的火焰洞穴、中世纪修道士幻想中的世界边缘的奇异之地(圣布兰达努斯想象中的地狱挤满了形状最奇特的建筑和怪异的动物,还有一个犹大,他每周六天受到最残忍的折磨,幸好周日可以休息),当然还有对被诅咒的罪人的灵魂进行巨大折磨的地方。

![吉尔-德-龙萨,《Muerte [死亡]》(约 1522 年;多色木,169 x 62 x 48 厘米;巴利亚多利德,国家 Escultura 博物馆,编号 CE0057)

吉尔-德-龙萨,《Muerte [死亡]》(约 1522 年;多色木,169 x 62 x 48 厘米;巴利亚多利德,国家 Escultura 博物馆,编号 CE0057)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/gil-de-ronza-morte.jpg

)

![奥古斯特-罗丹,《地狱之门》([1880-1917],1989 年石膏铸件,分上下两部分,下部 298 x 399 x 122 厘米,上部 312 x 374 x 135 厘米,总高 610 厘米;巴黎,罗丹博物馆,编号 E33)。

奥古斯特-罗丹,《地狱之门》([1880-1917],1989 年石膏铸件,分上下两部分,下部 298 x 399 x 122 厘米,上部 312 x 374 x 135 厘米,总高 610 厘米;巴黎,罗丹博物馆,编号 E33)。](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/auguste-rodin-porta-inferno.jpg

)

探讨但丁《地狱篇》的部分有似曾相识的危险,因为其方案与今年举办的其他展览(尤其是在福尔利举办的展览)并无太大不同:因此,我们在这里再次看到了费德里科-祖卡里、乔瓦尼-斯特拉达诺和威廉-布莱克的插图,再次看到了保罗和弗朗西斯卡以及乌戈利诺伯爵的痛苦,这里是菲利波-纳波莱塔诺的《地狱》,但丁的肖像,首先是多梅尼科-佩塔利尼的肖像。然而,必须强调的是,这种风险被很好地避免了,原因有以下几点:首先,诠释的关键与人们的预期不同。在第五章的情节中,策展人小心翼翼地避免了任何浪漫主义的暗示(少数情节除外,如朱塞佩-弗拉谢里(Giuseppe Frascheri)的大幅画作,画中的一对恋人甚至牵起了手,或者是在圣多梅尼科博物馆(San Domenico Museums)已见过的阿利-谢弗(Ary Scheffer))、因为保罗和弗朗西丝卡首先是两个在地狱之火中燃烧的灵魂(见亨利-让-纪尧姆-马丁的《保罗和弗朗西丝卡的囚徒》),但前提是必须克服极差的光线,不幸的是,光线使他们无法在不受干扰的情况下观看:维克多-普鲁维(Victor Prouvé)的《Voluptueux》抹去了所有的感伤,让我们重新回到肉欲、污秽和低级本能的层面,而让-克莱尔和博西正是在这一层面上搭建了展览的脚手架,从地狱之口将我们吸入其漩涡的那一刻起。乌戈里诺-德拉-赫拉尔德斯卡》也是如此:没有怜悯,没有对人物内心痛苦和个人沧桑的描述。这里没有 Diotti 笔下被关在 Torre della Muda 中冥思苦想自己可怕命运的乌戈里诺;甚至没有雷诺兹笔下在哑巴和无动于衷的乌戈里诺面前呻吟哀求的孩子们(尽管这位英国人的作品是但丁现代命运的开端):在《基里纳尔的故事》中,只有一个被冰雪困住的人的兽性形象,他以非人的凶残吞噬并剖开了对手血淋淋的头颅,甚至在古斯塔夫-库尔图瓦(Gustave Courtois)的画作中激起了惊恐万分的但丁的惊慌,他躲在一个像蛇一样的少年维吉尔的身后。

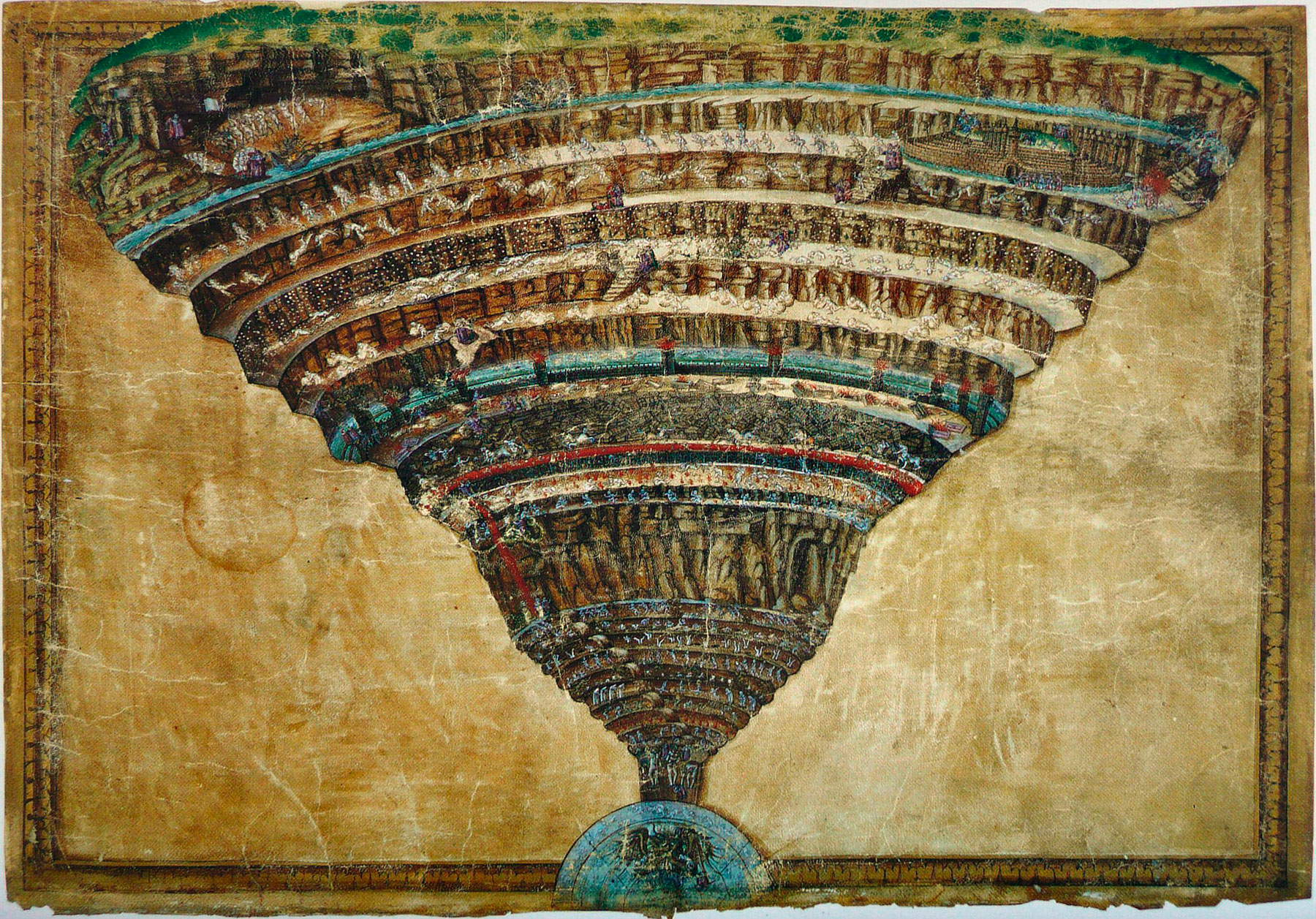

关于但丁的部分显然是展览中最明显的部分,但也有其他独创之处。展览以从梵蒂冈图书馆借来的波提切利的《无间深渊》拉开序幕,随后是罗兰-克里斯谢尔(Roland Krischel)的离奇理论(未经证实,但还是有点引人入胜),他在 2010 年发表了一篇内容广泛的文章,提出帕多瓦解剖剧院的灵感来自地狱的倒锥形,伽利略-伽利莱(Galileo Galilei)在其设计中发挥了作用的假设。劳拉-博西写道:“地狱被想象成死者影子或灵魂的共同居室,然后又被想象成来世的正义之地”,“地狱是’不可想象、不可言说、不可想象的’......”。但人类的思想不可逆转地植根于空间,诗人从未放弃将灵魂的命运’空间化’,描述不可描述的事物,将来世想象成一个’地方’,赋予其地理、地形和建筑"。在罗马展览最快的部分,一幅幅图片接踵而至,试图测量地狱、重建地狱的水文地理、假设地狱或多或少的真实位置。米克尔-巴塞洛(Miquel Barceló)为《神曲》绘制的插图也是令人感兴趣的原因之一,这些插图与祖卡里、斯特拉达诺、布莱克、多雷等人的作品相得益彰,以其温和但不失节制的表现主义风格证明了但丁的意象在今天依然具有影响力:巴塞洛两年前在《Finestre sull’Arte 纸上艺术》上接受采访时说:“它是有史以来最伟大的杰作之一”,“它是一部极具现实意义的作品:只要改变人物的名字,就能找到许多与当前事件有关的照片。令人印象深刻的是,这样一首古老的诗歌竟能保持其现实意义”。

在通俗文化地狱的中间部分之后,我们来到上层,追溯魔鬼的表现历史,从最初几个世纪的恶魔到浪漫派和象征派的堕落天使,以及魔鬼在人间的表现形式--诱惑,它以最不同的面目出现,试图引诱或吓唬圣安东尼、现在是萨尔瓦多-罗萨(Salvator Rosa)的《诱惑》(整个 17 世纪最令人产生幻觉的作品之一)中的恐怖怪物,这幅画是从圣雷莫的兰巴尔迪-迪-科尔迪罗迪皮纳克特卡(Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi)借来的;现在是贝尔纳多-帕伦蒂诺(Bernardo Parentino)笔下手持棍棒的魔鬼;或者是从奥赛博物馆借来的塞尚(Cézanne)奇异画布上的无拘无束、充满生殖力的诱惑者。让-克莱尔认为,如今已经没有人再相信魔鬼的存在了。"教会本身已不再敢说出魔鬼的名字,就像它不再敢谈论邪恶或地狱一样。今天,我们对人类地狱的恐惧超过了对魔鬼的恐惧:于是,人间地狱的大殿敞开了,这是恐怖的神化。

邪恶是人类历史的一部分。对于那些有信仰的人来说,人类夫妇所生的第一个人就是一个杀害了自己兄弟的人。而且,正如观众席上的展板告诉我们的那样,尽管在我们眼前大量出现的画面完全不言自明,但在现代社会,邪恶也在不断更新。与此同时,它还采取了类似工厂的监狱和类似监狱的工厂的形式:皮拉内西(Piranesi)错综复杂、晦涩难懂的监狱与皮埃尔-保卢斯(Pierre Paulus)阴暗的烟囱和安德斯-蒙坦(Anders Montan)巨大的钢铁厂相映成趣,直到我们来到乔治-安托万-罗切格罗斯(Georges-Antoine Rochegrosse)笔下一座俯瞰大海的大型工业城市的黑暗蜿蜒处。这是异化劳动的人间地狱,人类变成了奴隶。相邻的墙壁上是最后的地狱、边缘人的地狱,与西格诺里尼所画和保罗-里歇尔所画的精神病院的贫穷病人相对应,在当代西班牙人大卫-内布雷达的作品中,总是提到不洁的主题,这也许是展览最微妙的主题。在展厅的另一侧,则是普雷维亚蒂(Previati)的一幅令人痛心的画作《战争中的恐怖:l’esodo》(Gli orrori della guerra: l’esodo,在第一次世界大战期间创作)所表现的移民地狱。整个上层大厅的中心都被最黑暗、最阴郁的战争景象所占据,正如达芬奇所定义的那样,“最兽性的疯狂 ”一直困扰着人类。在奥托-迪克斯(Otto Dix)的雕刻作品中,一战战壕中被遗弃的残破尸体和骷髅并排摆放,让人几乎有一种窒息的感觉。当人们站在在那场冲突中受伤的士兵的石膏像前时,他们似乎在注视着我们,让人想要逃离。当看到珀西-德尔夫-史密斯的《死亡 之舞》系列中的一幅版画《死神惊呆了》时,人们会感到震惊,死神本人对人类愚蠢行为造成的大屠杀感到难以置信。乔治-勒鲁(Georges Leroux)在其作品《L’enfer》中描绘的战场与楼下 16 和 17 世纪画家的世界末日景象何其相似,令人不安:只不过这不是景象,而是现实。

然后,就在你以为展览已经达到高潮时,出现了地球上最可怕的地狱--纳粹灭绝营。人们阅读普里莫-列维(Primo Levi)的《如果这是一个人》原稿,欣赏另一位被驱逐者佐兰-穆希卡隆(Zoran Mušič)的油画,然后转过身来观看展览中最可怕的景象:弗里茨-科勒(Fritz Koelle)的《达豪纪念碑》(Dachau Memorial)是一件青铜作品,描绘的是一名纳粹地狱的幸存者,他表情悲痛地指着怀中抱着的孩子的尸体,对面是鲍里斯-塔斯利茨基(Boris Taslitzky)创作的《布痕瓦尔德小集中营》(Le petit camp à Buchenwald)大屠杀。“塔斯利茨基曾说过:”如果我下了地狱,我也要把它画下来。“毕竟,我已经经历过了。我已经去过那里,我已经画过了。”没有什么可补充的了。或许还有:最后两幅令人不安的画面,雷蒙德-梅森的《燃烧的双子塔》和查普曼兄弟的《Nein!查普曼兄弟的《十一》证明,我们还没有从地狱中解脱出来,我们的心灵无法平静。

乔治-勒鲁,L'Enfer [地狱](1921 年;布面油画,114.3 x 161.2 厘米;伦敦,帝国战争博物馆,藏品编号:IWM ART)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/georges-leroux-l-enfer.jpg

)

Boris Taslitzky,Le petit camp à Buchenwald [Little Camp at Buchenwald](1945 年;布面油画,300 x 500 厘米;巴黎,蓬皮杜中心,国家现代艺术博物馆--工业创作中心,编号 AM 2743 P)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/boris-taszlitzky-buchenwald.jpg

)

然而,我们可以抬头仰望:安塞尔姆-基弗(Anselm Kiefer)和格哈德-里希特(Gerhard Richter)这两位同时代的伟大艺术家的作品让我们 “重见天日”,在坠入深渊之后,在一种丹特式的旅程中关闭了道路,然而,在旅程的最后,却很少有虚幻和想象的东西,这是一种解放和重生的希望,用马特奥-拉弗兰科尼(Matteo Lafranconi)在其关于地狱出口的文章中使用的一对名词来说。策展人让我们花了两个小时接触人类最丑陋的一面之后,几乎是想为我们提供一个赎罪的机会。我们从不洁的世界来到了“世界 ”的本义,即 “秩序和美的形象”,与希腊语中的宇宙有着相同的含义。就像但丁一样,在展览结束时,我们已经升天。然而,地狱并没有停止:它在我们身后继续。无论信仰和宗教如何危机四伏,地狱仍然是存在于世间的现实:那些困扰我们的图像就是证明。它们之所以让我们感到不安,正是因为艺术史就是人类的历史。

让-克莱尔已经公开宣布,《地狱》将是他的最后一次展览:他的策展人生涯就此结束,一个夙愿得以实现。也许它不会是近期最科学的展览(但这并不是它的目的),有人会说它甚至不会是最有必要的展览,但如果我们断言它是意大利至少在过去十年中最有力量和最有远见的展览,也许我们离事实并不远。地狱》超越了 “展览 ”的概念。它是一个具有但丁旅程结构的作品(有多少展览能够如此引人入胜?因为像我们这样务实的社会只能是一个将自身还原为有机元素、纯物质、纯生物领域的社会。我们的地狱不再是但丁笔下的地狱,它只是改变了外观。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。