英国著名学者迈克尔-巴桑道尔(Michael Baxandall)在 1985 年发表的一篇开创性文章中指出,所谓的 “影响 ”问题是艺术史学家的一种诅咒。Baxandall认为(以下译文由作者提供),之所以说这是一种诅咒,是因为他 “对谁是代理人、谁是病人的错误语法偏见[......]。如果有人说 X 影响了 Y,他似乎是在说 X 对 Y 做了什么,而不是 Y 对 X 做了什么。但是,如果我们想想伟大的作品和伟大的艺术家,情况却总是相反。非常奇怪的是,这样一个不协调的术语竟然起着如此重要的作用,因为它与词汇的真正力量背道而驰。如果我们把 ”Y “而不是 ”X “看作媒介,那么词汇就会丰富得多,也令人愉悦得多:借鉴、诉诸、利用、适当、适应、含糊其辞、参考、采用、假设、相关、求助、反应、引用、区别于、同化于、与之一致、复制、处理、转述、吸收、变异、起死回生、延续、重塑、摹仿、模仿、戏仿、萃取、扭曲、处理、抵制、简化、重组、精心设计、发展、应对、掌握、颠覆、延续、减少、推广、回应、转变、抵消......等等,不一而足。......诸如此类,不一而足。其中许多关系不能用 ”X 对 Y 起作用 “来理解,而应反过来理解。唐突地从 ”影响 "的角度来思考,会使这些差异变得贫乏。

之所以决定从巴桑道尔开始,是因为这位伟大的艺术史学家在三十多年前开垦的土地(如今仍是争论的焦点)正是展览 "十六世纪欧洲的西班牙与意大利对话"的土壤。加洛里和托马索-莫扎蒂。该展览基于这样一种观点,即在 16 世纪,从意大利战争开始,至少到西班牙腓力二世时代末期(展览所涵盖的时期),地中海是意大利和西班牙之间富有成果的交流场所,这种交流不是单向的(或者说,充其量产生的结果可以被严格框定在密不透风的隔间里),而是互惠的、开放的和持续的。因此,首要问题是确保当时的西班牙和意大利艺术家以及其他地方的艺术家的设计得到正确的定位。然而,值得记住的是,"西班牙与意大利的对话"首先是一个绘画展,主要来自乌菲兹的西班牙绘画核心,可以追溯到 1866 年佛罗伦萨雕塑家埃米利奥-桑塔雷利(Emilio Santarelli)的捐赠。Marzia Faietti 写道,处理这些主题意味着 “不断拓宽研究视野,接近学校概念的突破点[......],但同时不放弃对特定地方艺术结构的语言学恢复,以及对不同工作室知识传承的分析”。因此,现代艺术史也可以根据 “历史学中正在进行的对民族国家概念的重新审视”(玛尔齐娅-法耶蒂继续提到霍布斯鲍姆的研究)来重新考虑 “民族学校 ”的概念,从而可以从更广阔、更深刻的角度来审视佛罗伦萨评论的主题。

第二个相当大的问题是,在提及伊比利亚文艺复兴时期艺术家的作品时,“西班牙 ”这一形容词的限定:贝尼托-纳瓦雷特-普列托在其目录论文中指出了这一问题,他想知道 “西班牙绘画 ”是否比 “西班牙绘画 ”更正确。纳瓦雷特-普列托强调说:“在 16 世纪活跃于伊比利亚半岛的不同艺术作坊中,我们看不到真正的演变,也看不到任何实践的连续性”,这与 17 世纪的情况恰恰相反。卡斯蒂利亚王室和阿拉贡王室于 1479 年实现了事实上的统一,但直到很久以后,随着腓力二世希望将首都迁往马德里,才形成了一个能够保证西班牙王国艺术同一性的宫廷(实现这一目标花费了很长时间,以至于在整个 16 世纪,地区主义和地方主义仍然清晰可辨)。此外,还有其他一些因素也为这幅极其复杂的画卷增添了色彩:外国艺术家,尤其是意大利和佛兰德斯艺术家的强势介入,以及西班牙艺术家自己在意大利的游历,为他们的祖国带回了线索和建议。

|

| 十六世纪欧洲的西班牙与意大利对话展 |

|

| 十六世纪欧洲的西班牙与意大利对话展 |

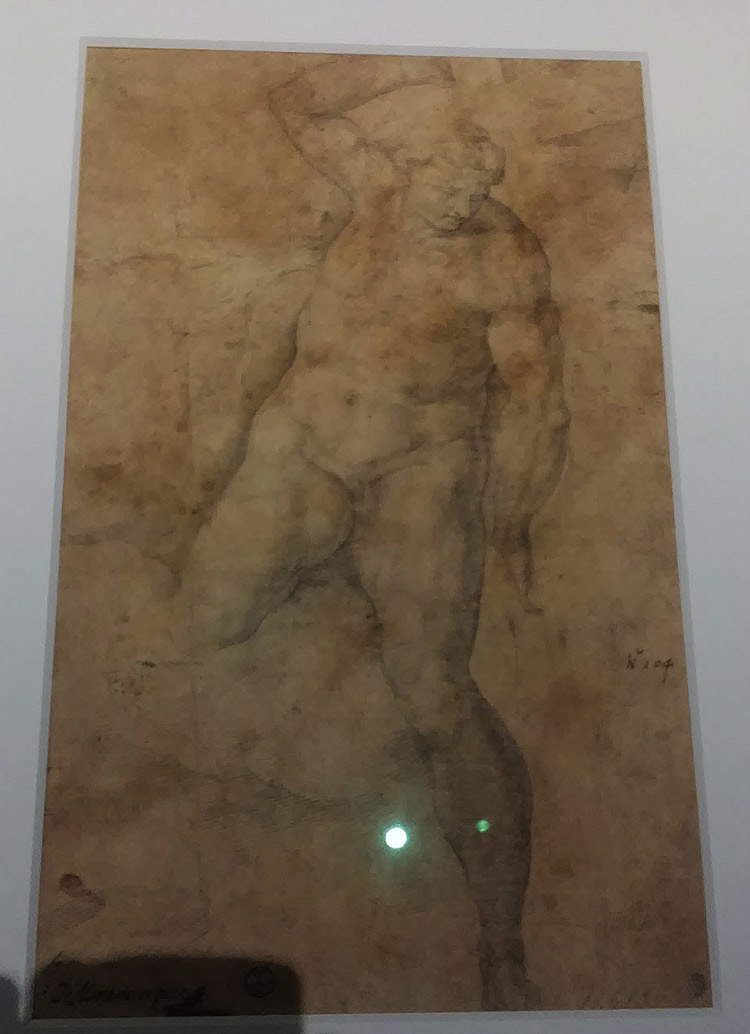

展览从意大利之行开始:伟大的佩德罗之子、费德里科-达-蒙特费尔特罗(Federico da Montefeltro)乌尔比诺的宫廷画家阿隆索-贝鲁圭特(Alonso Berruguete,Paredes de Nava,约1488年-托莱多,1561年)在1506年至1518年期间,年纪轻轻就来到了意大利,主要是在佛罗伦萨,但也没有忽略在罗马的短暂停留。他在托斯卡纳旅居期间积累的经验在所谓的《Loeser Tondo》中达到了顶峰,该作品将对米开朗基罗遒劲有力的人物形象的迷恋(源自对米开朗基罗的《卡西纳之战》的热情研究)与多纳太罗的明显影响结合在一起,有一张被认为是贝鲁圭特的(尽管值得怀疑)复制多纳太罗的《云中圣母》的画作可以证明这一点:事实上,几乎可以说《Loeser Tondo》代表了多纳太罗反古典主义的《维罗纳的圣母》的某种方式主义现实化,正如朱利亚诺-布里甘蒂(Giuliano Briganti)在制作龙希(Longhi)的线索时指出的那样,《Loeser Tondo》“明显预示了罗索(Rosso)的某些巫术般的效果”。贝鲁圭特本人是最早(也是为数不多的)将绘画作为固定他从同时代伟大艺术家那里学到的知识的手段的西班牙艺术家之一,西斯汀教堂的先知但以理的临摹作品就证明了这一点(请注意这位卡斯蒂利亚画家作为人体解剖学的伟大鉴赏家是如何加斯帕尔-贝塞拉(Gaspar Becerra,1520 年出生于巴埃萨,1568 年出生于马德里)也是如此。

佩德罗-马丘卡(Pedro Machuca,托莱多,约 1490 年 - 格拉纳达,1550 年)的研究方向是罗马。 他在布拉格 Národní Galerie 画廊展出的《圣母子与圣约翰和圣约瑟》中,似乎想将米开朗基罗的活力与拉斐尔式的优雅结合起来,"在宽阔、流动的笔触中形成一种画意、正如 Anna Bisceglia 在画册中所说),这表明他已经理解了《椅子上的圣母》等作品中的 “编织 ”特点,但同时也揭示出Mannerist(建议参考 Domenico Beccafumi)倾向于表现人物的焦躁不安,尤其是孩子,他的姿势艰难而扭曲,似乎对母亲毫不关心。至少从 16 世纪中叶开始,罗马就成了途经意大利的西班牙画家们最喜欢的城市,然而有趣的是,拉斐尔和米开朗基罗并不是从伊比利亚半岛来的画家们唯一仰慕的艺术家。佛罗伦萨的展览很好地突出了西班牙艺术家对Sebatiano del Piombo(威尼斯,约 1485 年 - 罗马,1547 年)的感激之情:他理想化的献身精神在维泰博著名的《耶稣受难像》中达到了顶峰(展出的是一幅被废黜的基督的研究作品,受十字架苦难的影响极小),激励了不止一位年轻的伊比利亚艺术家,路易斯-德-莫拉莱斯工作室的《背着十字架的基督》就证明了这一点,该作品源自大师的原型、这幅画让人想起威尼斯画家的受难场景,但更多的是为了给观众留下深刻印象,而不是让他们陷入沉思,正如塞巴斯蒂亚诺-德尔皮翁博在他的一幅基督画中绝不会想到的某些细节(例如脖子上的绳子,其沉重感在伟大的威尼斯画家的艺术中是绝无仅有的)。

|

| 阿隆索-贝鲁圭特,被称为Loeser Tondo的《圣母子》(1513-1514 年;油画,直径 83 厘米;佛罗伦萨,维奇奥宫,Loeser 收藏馆) |

|

| 阿隆索-贝鲁圭特(?),多纳太罗创作的《圣母与圣婴》(约 1508-1510 年;纸面红石,364 x 268 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,版画和素描部) |

|

| 加斯帕尔-贝塞拉,《迪斯玛》,米开朗基罗(1533 年前;纸面黑石,340 x 210 毫米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,版画和素描部) |

|

| 阿隆索-贝鲁圭特(Alonso Berruguete),米开朗基罗创作的《先知丹尼尔》(约 1512-1517 年;纸面红石,399 x 281 毫米;巴伦西亚,贝拉斯艺术博物馆) |

|

| 佩德罗-马丘卡,《神圣家族》(约 1520 年;画板上的油画,直径 72 厘米;布拉格,Národní 画廊) |

|

| Sebastiano del Piombo or circle,《被废黜的基督》(约 1512 年;纸面红石,120 x 290 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,素描和版画柜) |

|

| 路易斯-德-莫拉莱斯工作室,《背十字架的基督》(约 1550-1560 年;画板油画,59.5 x 56 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆) |

对话中的西班牙和意大利》的第二部分与第四至第六部分相对应,讲述的是反向路线,即从意大利(通常是从欧洲其他地区)前往西班牙的艺术家。第四部分特别关注西班牙作为一个能够吸引国外画家的中心,这首先要归功于腓力二世的行动,正如开头提到的,他将首都从托莱多迁到马德里后,希望在他周围形成一个文化和艺术上先进的宫廷。不仅如此,腓力二世在其父哈布斯堡的查理五世退位后,于 1556 年继位,开始了一系列委托创作活动,吸引了众多艺术家来到西班牙,为他们的事业带来了转机。El Greco(本名 Domínikos Theotokópoulos,1541 年出生于伊拉克利翁,1614 年出生于托莱多)就是一个独特的例子,他是一位从未被遗忘的希腊裔艺术家,“他似乎吸收了他生活过的地方的精髓,并在那里积累了丰富的知识,用一种无法准确定位在某个特定国家的艺术语言表达出来”(Marzia Faietti)。展览包括法尔内塞委托创作的《医治盲人的诞生》(因此也是他移居西班牙之前的作品),该作品展示了埃尔-格列柯如何将威尼斯的具象文化(特别是丁托列托的动态、闪光和空间开阔)变成自己的文化,并在罗马逗留之后将其与米开朗基罗的造型艺术相结合:这些都是他带到西班牙的经验。展览中没有 Theotokópoulos 的其他作品,但应该指出的是,埃尔-格列柯的西班牙绘画作品相当稀少,而且保存状况不佳,要想更全面地展示他的艺术生涯,增加其他绘画作品可能超出了展览的范围。不过,阿尔穆德娜-佩雷斯-德-图德拉(Almudena Pérez de Tudela)在画册中回忆了埃尔-格列柯在 1580 年受委托为埃斯科里亚尔的一个祭坛创作作品的过程,但最终的结果并不令腓力二世满意,结果这位克里特艺术家再也无法为这位君主几年前开始的著名工程获得委托。

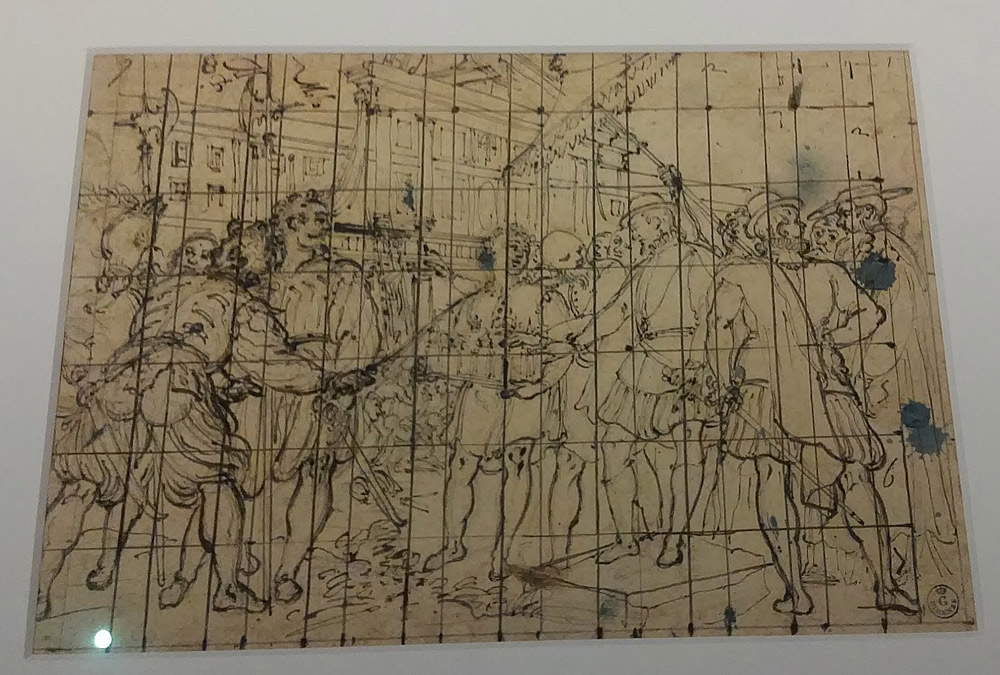

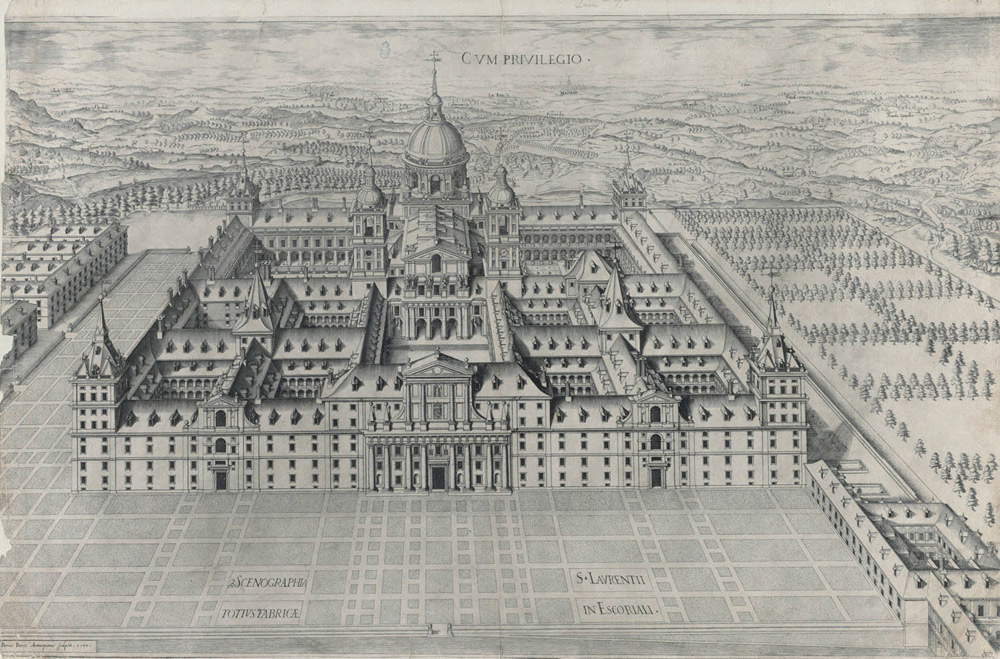

正是埃斯科里亚尔修道院的建造(以及随后的装饰)激发了欧洲各地的活力,并将伟大的思想带到了马德里。第一批意大利艺术家从年轻的菲利普二世登上西班牙王位起就在宫廷中工作(其中包括庞培奥-莱奥尼、罗莫洛-辛辛纳托、詹保罗-波吉尼),随后第二批更多的意大利艺术家参与了 1563 年开始的这项事业。有必要强调的是,展览的重点并不在于这座宏伟建筑的建造过程,因为它不仅是一座修道院,还是腓力二世的居所和西班牙统治者的墓地,而是绘画和印刷在埃斯科里亚尔探险中的作用。一方面,绘画是腓力二世控制工程进展的一种方式。从这个意义上讲,格雷戈里奥-帕加尼(Gregorio Pagani,佛罗伦萨,1556 - 1605 年)为君主的葬礼装饰所绘制的准备草图,描绘了腓力二世批准埃斯科里亚尔模型的情景,就是一个有趣的例子。另一方面,绘画是促进思想交流的有效手段。另一方面,印刷有助于传播企业的声誉,通过雕版印刷来实现这一目标,如佩德罗-佩雷特(Pedro Perret,安特卫普,1549年-马德里,1625年)根据胡安-德-埃雷拉(Juan de Herrera)的图纸绘制的展示埃斯科里亚尔圣洛伦索整个建筑群全貌的雕版印刷品。

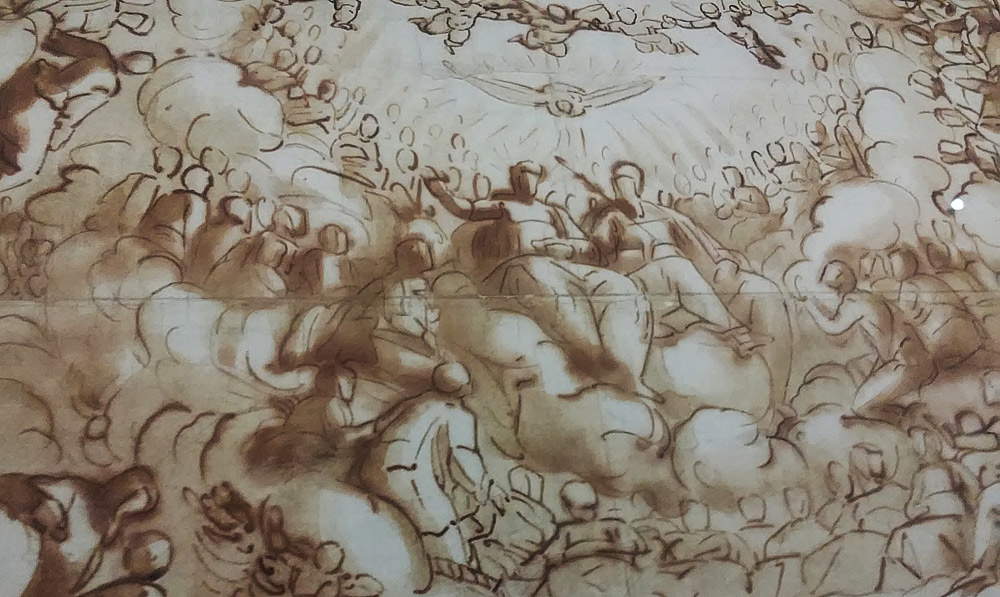

意大利艺术家主要参与了装饰工作。最有名的是伟大的卢卡-坎比亚索(Luca Cambiaso,1527 年出生于蒙内利亚,1585 年出生于埃斯科里亚尔),他于 1583 年被召到西班牙,在那里待了两年直到去世:他是第一个被召到埃斯科里亚尔的意大利人。不容错过的是他的立体画,首先是《受祝福者的荣耀》(尽管展览中展出了一幅副本),这是一幅为埃斯科里亚尔教堂唱诗班拱顶绘制的伟大壁画,佛罗伦萨展览展出了它的第一版,据拉斐尔-索普拉尼(Raffaele Soprani)称,这幅壁画被腓力二世拒绝,因为它的构图违背了 “天上的圣人不在同一个地方[......]”的逻辑。......]而是根据他们的功绩进行奖励,他们被分配在不同的等级中,其中一些人是高贵的,而其他许多人则是低贱的“:索普拉尼认为,这种 ”比画作更虔诚 "的动机,产生了破坏他所说的卢卡-坎比亚索笔下最巧妙的设计的效果。与坎比亚索的几何形式相去甚远的是他的同代人佩莱格里诺-蒂巴尔迪(Puria di Valsolda,1527 年-米兰,1596 年)。他的作品非常成功,以至于卢卡-坎比亚索去世后,建筑群的大部分装饰都委托他来完成。

|

| 埃尔-格列柯,《医治天生盲人》(约 1570-1576 年;布面油画,50 x 61 厘米;帕尔马,国家美术馆) |

|

| 格雷戈里奥-帕加尼,《腓力二世批准埃斯科里亚尔的设计》(1589 年;钢笔和墨水,黑色石头,黑色石头方形,纸张,蓝色墨水斑点,260 x 366 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,素描和版画柜) |

|

| 佩德罗-佩雷(Pedro Perret)根据胡安-德-埃雷拉(Juan de Herrera)的画作绘制的《埃斯科里亚尔,设计图,整体透视图》(1587 年;錾花,562 x 857 毫米;马德里,西班牙国家图书馆 |

|

| 卢卡-坎比亚索(摹本),《受祝福者的荣耀》,细节(1584-1585 年,钢笔和墨水,毛笔和墨水,黑石痕迹,纸张,495 x 412 毫米;巴勒莫,阿巴泰利斯宫地区画廊) |

|

| 卢卡-坎比亚索,《施洗者的布道》(1583-1584 年;黑石、钢笔和墨水、稀释的毛笔和墨水、纸张,346 x 199 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,版画和素描部) |

|

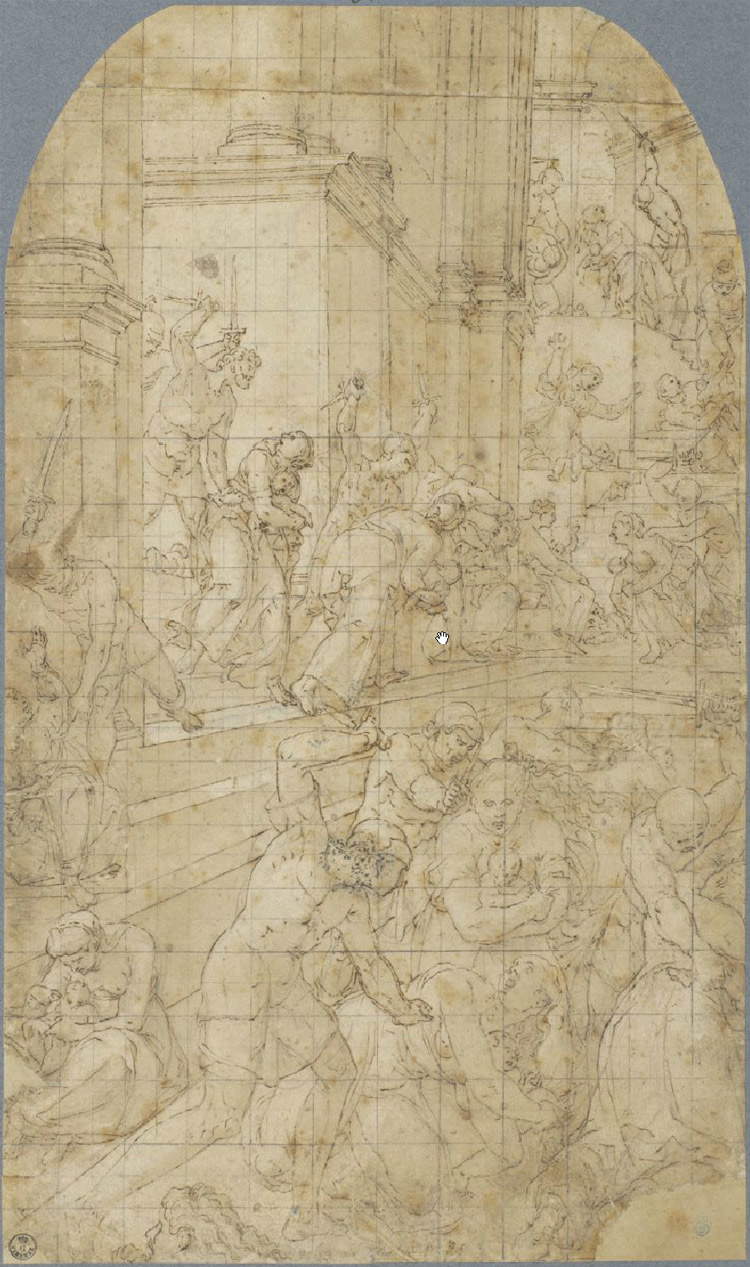

| 佩莱格里诺-蒂巴尔迪,《屠杀无辜者》(约1587年;黑石,钢笔和墨水,毛笔和稀释墨水,纸张,402 x 237毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,版画和素描部) |

最后,迄今为止的所有交流产生了什么结果?答案就在展览的最后两个部分。在第七部分中,我们回顾了一些艺术家,他们在埃斯科里亚尔建筑遗址成果的基础上,开始更新西班牙的艺术界:路易斯-德-贝拉斯科(Luis de Velasco,托莱多?约 1530 -托莱多,1606 年)与费尔南多-德-安特克拉(Fernando de Antequera)在格拉西亚圣母像前的合影显示了这位艺术家是如何很好地吸收了 “当时活跃在埃斯科里亚尔的画家们所使用的手法”,尤其是在场景的构思上,“根据一个连续的空间,没有考虑到三联画的最终分割,尽管群众的排序明显突出了其细分结构”(罗伯托-阿隆索-莫拉尔)。该作品实际上是托莱多大教堂《圣母恩宠三联画》的预备图,在中心场景中,圣安东尼将婴儿安特克拉的斐迪南(后来于 1412 年成为阿拉贡国王斐迪南一世)献给圣母。布拉斯-德-普拉多(Blas de Prado,卡马雷纳,约 1545-1546 年 - 马德里,1599 年)的作品也是如此,他的笔触松散而快速,就像《圣母子与圣徒》的笔触一样,接近费德里科-祖卡里(Federico Zuccari,瓦多的圣安杰洛,1539 年 - 安科纳,1609 年)的画作:这位来自马尔凯的艺术家曾于 1585 年前往埃斯科里亚尔,并在 1586 年至 1587 年间在托莱多短暂停留,但也有猜测称,布拉斯-德-普拉多曾前往罗马(如果确有其事,两人可能在那次会面中见过面)。

费德里科-祖卡里的遗产也被一位归化为西班牙人的意大利画家维森特-卡杜乔(Vicente Carducho,生于文森佐-卡杜乔,佛罗伦萨,约 1576 - 马德里,1638 年)继承,他从小就来到西班牙,与他的兄弟巴托洛梅奥(后来也被称为巴托洛梅-卡杜乔)一起,在祖卡里被召到埃斯科里亚尔时追随他。展览最后向参观者介绍了卡杜乔家族的故事,以及另一个移居西班牙的意大利家族--卡塞塞家族(或卡耶斯家族)的故事,即帕特里西奥-卡耶斯(Patricio Cajés,阿雷佐,约 1540 - 马德里,1612 年)和他的儿子欧亨尼奥-卡耶斯(Eugenio Cajés,马德里,1574 - 1634 年)的故事。帕特里西奥和巴托洛梅是受过祖卡斯卡训练的画家,他们将托斯卡纳-罗马画派的精髓传授给了维森特和欧亨尼奥,后者对其进行了改良和现代化,并利用其为马德里画派带来了显著的发展。特别有意思的是一张天使研究图,它有效地说明了这位意大利-西班牙艺术家绘画的目的,他认为绘画是一种手段,可以创造大量的复制品,在以后的创作中重复使用,并为他工作室的学生提供范本,学生们通过临摹和复制他的画作来提高对艺术技巧的掌握。欧亨尼奥-卡耶斯(EugenioCajés)的作品是展览中唯一的图画作品,与卡杜乔的画作不同,它追求的是绘画效果:这清楚地表明,到 16 世纪末,绘画在西班牙也已成为一种创作工具,其潜力正在被充分发掘,正因如此,这些画作被小心翼翼地保存了下来。

|

| 路易斯-德-贝拉斯科,《费尔南多-德-安特克拉在格拉西亚圣女像前》(约 1583-1584 年;钢笔和墨水,毛笔和稀释墨水,黑石,纸,176 x 345 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,素描和版画柜) |

|

| 布拉斯-德-普拉多,《圣母与圣婴》(约 1593-1599 年;钢笔和墨水,黑石,纸,100 x 80 毫米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,版画和素描部) |

|

| 维森特-卡杜乔,《天使研究》(约 1600-1606;钢笔和墨水,纸张,186 x 149 毫米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,素描和版画室) |

关于卡耶斯和卡杜乔斯的部分以展览中的小型展览的形式出现,是一次精彩旅程的结束,但也许并不适合所有人,部分原因是乌菲齐展览(以其优点和质量)涉及了一个领域,即文艺复兴时期意大利和西班牙之间的关系、文艺复兴时期意大利和西班牙之间的关系这一领域最近才开始被深入探讨(2013 年在乌菲齐举办的 "诺玛与随想曲"(Norma e capriccio)展览迈出了根本性的一步),因此还远远没有达到普通公众的敏感度。换句话说,这不是一个以普及为重点的展览(例如,从没有描述单个作品的标题,或者从没有使用尽可能多的展板,而是将信息归类到单个展板中以服务于展览的几个部分的想法中就可以看出这一点),尽管介绍和总结视频为参观者提供了宝贵的支持:在公众开始参观时看到的那段视频中,地中海的景色立即传达了交流和旅行的理念,使参观者沉浸在《对话中的西班牙和意大利》所涉及的全部主题中,而最后一段视频则展示了从展出的准备图纸中产生的一些作品。

对话中的西班牙和意大利》侧重于其作为研究展览的一面:根据策展人的意图,这项研究还涉及一些重要的方法论问题,例如,再次引用策展人 Marzia Faietti 的话,“有机会构思开放式目录”,旨在克服过于僵化地基于地区主义计划或民族学派概念的安排(“特定历史时刻的后果,而不是具有普遍有效性的标准”)、根据 “历史、经济和社会事件带来的欧洲国家与非欧洲国家之间不间断的交流”,博物馆向 “全球文化循环 ”开放,围绕一位作家或一个艺术背景构建更广阔的视角。换句话说,就是对新的艺术地理进行微调:这似乎在字里行间表明,这本评论不仅有效地实现了由坚实的科学结构所保证的质量目标,对保存在乌菲齐美术馆的西班牙对开本进行了彻底的调查,还对 16 世纪西班牙的绘画实践进行了背景分析(从这个意义上说,这本目录成为了一个珍贵的工具:应该指出的是,作品档案中缺少描述,尽管在欧普洛斯项目的网站上有许多绘画作品的详细描述),并概述同一地区的艺术发展以及在那些年出现的对话,但坚持为艺术史研究指出一条准确的道路。在这方面,《对话中的西班牙和意大利》无疑可以说是以一种现代的、高瞻远瞩的眼光来推动的。最后,展览的布局也值得称赞,这使得Aula Magliabechiana首次摆脱了以往展览中的分隔板和临时墙壁,从而为公众提供了一个开放的空间,与展览场地的名称更加契合。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。