在第 59 届威尼斯双年展的国际展览“梦之乳”(The Milk of Dreams)的四百多件作品中,有一件作品概括了展览的所有矛盾之处:这是年轻的德国艺术家拉斐尔-沃格尔(Raphaela Vogel)创作的一组雕塑作品,名为《Können und Müssen》,表现的是一个巨大的阴茎,因各种疾病而毁容(巨大的阴茎上挂着一系列牌子,逐一标明了这些疾病),由五对长颈鹿牵引着坐在一辆可怜的钢铁战车上。目录让我们意识到,长颈鹿 “傲慢地 ”拉着这根 “软弱无力 ”的巨棒,“仿佛它是一位高贵的贵族或想象中的皇室成员”(请注意玛丽亚-威尔斯条目译者无意中的喜剧杰作),而且 “通过将自己置于梦幻的境界,沃格尔作品的幽默提出了另一种效果:在艺术家的视野中,支离破碎的躯体体验着自己的经历”。这幅作品具有讽刺意味地提到了男性性器官的主要缺陷--勃起功能障碍,可能是为了强调能力与必要性之间的距离,或者谁也不知道还有什么其他原因(必须承认,这确实是一幅留有解释余地的作品),但最引人注目的是这幅图像所唤起的 16 世纪的回忆:让人好奇的是,第一个拖着游行队伍的巨型矛是如何由弗朗切斯科-萨尔维亚蒂(Francesco Salviati)发明的。

根据策展人塞西莉亚-阿莱马尼(Cecilia Alemani)的计划声明,《梦之奶》意在向我们展示 “由不同物种之间的新联盟构成的世界,以及居住在其中的可渗透、混血和多重的生命”,以反对 “文艺复兴和启蒙运动关于现代人的观念,特别是作为宇宙不动支点和万物尺度的男性、白人和欧洲人”。我们已经在这几页中讨论过这种处理主题的方法的肤浅性,从与文艺复兴的关系来看,这种方法本不应该如此肤浅,从这个意义上说,萨尔维亚蒂的阴茎胜利进一步证实了这一点:与拉斐尔-沃格尔(Raphaela Vogel)沉闷的游行相比,这一形象是多么现代和新颖!在当时,画一个像皇帝一样被抬着凯旋的乳齿状的勃起器(而且和沃格尔的一样软弱无力:这意味着嘲弄当时的艺术惯例和那些利用这些惯例来进行庆祝的人,也意味着抨击那些容易上位的同事和知识分子。恰恰相反,这位年轻德国艺术家的作品不仅非常严肃认真(在她首次展览的目录中,有大量引用了德勒兹和瓜塔里的作品,他们的作品现在已经无所不能了),而且还起到了安慰《梦之奶》的愿景的作用。萨尔维亚蒂的《阴茎的胜利》是一部反体制的作品,而《Können und Müssen》则进入了本届双年展所弥漫的政治正确的舒适地带。萨尔维亚蒂的《阴茎的胜利》以私下和秘密的方式流传(以至于今天原作甚至还没有传到我们手中),而《Können und Müssen》则出现在世界上最机构化的展览场地的最中心区域。萨尔维亚蒂提出质疑,沃格尔只是发表评论。萨尔维亚蒂一巴掌扇了过去,沃格尔则干脆利落地与塞西莉亚-阿莱马尼(Cecilia Alemani)的双年展道德主义保持一致。

当然,如果认为威尼斯双年展应该是颠覆性的,那就太荒谬了,或者至少是太天真了:这里不是这样的地方。只要问问瓦迪姆-扎哈罗夫(Vadim Zakharov)就知道了,这位俄罗斯艺术家在预展的第一天就站在俄罗斯馆前抗议自己的祖国:他被安全部门立即带走,没有任何喧哗,也没有任何人对他说一句辩解的话,哪怕是最起码的旁敲侧击。在其他时候,参展艺术家会把双年展搞得天翻地覆。无论如何,即使这里不是解决令人不安的问题的地方,我们仍然有理由期待威尼斯双年展能够预测或提供答案,而不是追问,或者像《梦之奶》的情况那样,从一种简单化的、不言而喻的逻辑出发,对几个世纪以来男性主导的艺术史进行清算。然而,本应支撑展览的哲学支架本可以提供一些提示,让我们尝试前进:罗西-布赖多蒂(Rosi Braidotti)在 2017 年的论文《后人类批判理论》(Posthuman Critical Theory)(展览目录中翻译为意大利语)中提出了质疑,这篇文章是对 2013 年出版的《后人类》(The Posthuman)(2020 年才出版意大利语版)的更新,可以说是对后者的更新。在定位、权力、责任、能力和潜能方面“,而横向集体性的构建需要 ”形成一个新的政治主体,即组建一个失踪民族的项目“。Braidotti 通过想象 ”人类和非人类的异质社区,在承认相互和相互依存的基础上结成联盟“,勾勒出了答案。这位意大利裔澳大利亚哲学家的话最好地勾勒出了与艺术作品对话的视角。通过艺术来确定 Braidotti 在其 2013 年著作中提到的 ”新的后人类社会议程 "的要点。也就是说,根据摒弃人类中心主义假设的中心性和普遍性的观点,想象和预测不同的思维模式和心态,新的和未来的生活方式。

在卡罗琳-克里斯托夫-巴卡吉耶夫(Carolyn Christov-Bakargiev)策划的第十三届文献展整整十年之后,策展人试图从人类中心主义的角度出发,将 “世界上无生命的创造者 ”纳入其中,这本是一件有趣的事情(尤其是考虑到克里斯托夫-巴卡吉耶夫质疑草莓的潜在政治意图,其方式甚至比今年的双年展更具挑衅性):这是将无生命之物重新组合为我们社会生活一部分的一种方式),《梦之奶》已将自身转化为对当下的更广泛反思,而非对过去的宏大重读,并将其投射到当代。值得注意的是,展览中在世艺术家的比例略高于半数,而对于仍在我们中间的艺术家来说,他们的作品往往是历史作品。卡塔琳娜-弗里奇(Katharina Fritsch)在 Giardini 开幕式上的戏剧性大象令人印象深刻,但 35 年后的今天,它是否依然体现出如此迫切的现实意义,几乎可以被选为宣言?如果不是因为大象是一种具有母系社会组织的动物,并因此成为一个 213 位艺术家中有 191 位女性的展览的象征,那么它对展览的内容又有什么意义呢?在对展览讨论的主题进行假设性制图时,不要走得太远,仅举一个我想到的例子,贝尔托齐和卡索尼的动物在今天看来显然更加雄辩和紧迫。在弗里奇的野兽展之后,公众马上就会看到罗斯玛丽-特罗凯尔(Rosemarie Trockel)的编织画,如今这些画又能激起谁的兴趣呢?在过去的一段时间里,每年世界各地的博览会上都会出现大量的外来者艺术作品,这些作品究竟增加了什么,或者说表达了什么不同的观点?女性主义重新诠释超现实主义的意义何在?Alemani 在她为目录撰写的唯一一篇文章(访谈)中写道,除了她个人的兴趣之外,“近年来超现实主义史学如何对先锋派运动中的女性角色和性问题进行了新的阐释,这一点令人振奋”:当然,如果将 “最近几年 ”视为从 20 世纪 80 年代开始的时间范围,那么这一观点是中肯的,但与惠特尼-查德威克(Whitney Chadwick,20 世纪 80 年代开始研究女性超现实主义)、佩内洛普-罗斯蒙特(Penelope Rosemont)、格温-拉伯格(Gwen Raaberg)和玛丽-安-考斯(Mary Ann Caws)等学者长期以来取得的成就相比,这种非语境化和延迟的重新审视仍然令人怀疑。威尼斯双年展真的需要莱奥诺拉-卡林顿、雷梅迪奥斯-瓦罗或莱奥诺拉-菲尼吗?

在塞西莉亚-阿莱马尼(Cecilia Alemani)组织展览的庞大综合团队中,只有一位接受过拉美艺术史培训的艺术史学家,其结果可想而知。五个小型展览被堂而皇之地称为 “主题囊”,旨在 “以一种跨历史和横向的方法,追溯类似方法和艺术实践之间的相似性和遗产,甚至是相隔几代人的相似性和遗产”,从而丰富双年展的内容。第一个胶囊 "女巫的摇篮“是莱奥诺拉-卡林顿作品的汇集地,它的出发点是,Formafantasma 创作的展览中汇集的艺术家们 ”采用变形、模糊和支离破碎的主题来对抗笛卡尔式的单一和事实上的男性自我神话,坚决反对文艺复兴时期关于人是世界的中心和万物的尺度的观点"。要得出这样的断言,要对历史做出这样的摩尼教式的设想,需要对其进行充分的琐碎化处理,而实际上,历史的细微差别要大得多:我们足以想到,如果没有莱奥诺拉-卡林顿(她也是本次展览的守护神)明确表示迷恋意大利博物馆中收藏的保罗-乌切洛和阿辛博尔多的画作,她的艺术将是不可想象的;我们足以想到,如果这位英国画家没有将 14 和 15 世纪的锡耶纳人铭记于心,她的色彩范围将呈现出不同的色调、如果卡林顿没有对文艺复兴时期的微观世界理论着迷,如果她没有意识到这一历史时期的深刻复杂性,《帕拉塞尔苏斯的花园》这样的作品就不会出现。简而言之,我们又回到了起点:一种报复性的、甚至是相当明显的取消文化所体现的复仇意识,它将历史切割得支离破碎,将 “文艺复兴和启蒙运动的现代人思想 ”抛入无差别的集合中,而没有进一步的说明(此外,奇怪的是,反对启蒙运动的立场出现在一个连最落后和最愚昧的反科学运动都在要求其空间的历史时期)、仿佛 “现代人 ”是一个跨越两个世纪的单一概念(“文艺复兴 ”一词及其衍生词在整个目录中只出现了 12 次,而且大部分都集中在对受 15 和 16 世纪艺术家启发的国家馆项目的描述中),仿佛每个时代都是一块钢筋混凝土,容不得任何紧张、分歧和其他相互冲突的思想。毕竟,即使在文艺复兴时期,也有一些艺术家和思想家想象出了人类受制于宇宙和自然规律的状况,并必然要与非人类达成一致。

如果我们不了解动感女艺术家是谁,她们 “在很大程度上被当时以男性为主导的艺术圈子边缘化”(Gruppo T.V.创始人 Grazia Varisco)。Gruppo 63 和 Operativo R 的创始人 Lucia Di Luciano)。玛丽娜-阿波罗尼奥(Marina Apollonio),她几乎经常出入当时的所有圈子?二十五岁就在纽约利奥-卡斯泰利(Leo Castelli’s)画廊举办展览并在不久之后参加双年展和四年展的劳拉-格里西(Laura Grisi)?),我们可以很好地理解,一方面是只考虑女性的评选,另一方面是对这种两极分化不屑一顾的艺术之间的巨大矛盾:“Lea Vergine 在 1973 年关于动感艺术的开创性演讲中指出:”程序设计感兴趣的是在操作过程中行动;促进一种相互形成的方法;组织语言元素,除了其自身结构所使用的意义之外,没有其他意义;明确支持图像的感知结构以及与图像本身相关的信息;原始数据(已有的)与建构数据之间的关系;作品作为类型学样本(在模型的意义上);反对艺术商品化,将艺术活动推向说教层面和更负责任的政治化方向“。当然,这些问题并不意味着试图通过性化来限制那些在那些年里工作的人的行动领域。总之,这些 ”胶囊 "介于缩影与平反之间,试图为《梦之奶》提供一个 “跨历史 ”的框架,但却暴露出展览的所有缺点,即难以在艺术史部分展示自己的可信度。

自相矛盾的是,本届双年展上最有震撼力的作品似乎是那些以一种亲密的抽离方式表达人类状况的作品,这些作品往往带有不安的口吻,例如卡里-厄普森(Kaari Upson)的《肖像》系列,这些被毁容的肖像表达了生命的相对不稳定性、米里亚姆-卡恩(Miriam Cahn)在不远处展出的被水吞没的躯体作品中,世界的悲剧 “让最可怕的暴行 ”穿过艺术家的心灵,“她的手和她的画布”。同样,威尼斯年轻艺术家基娅拉-恩佐(Chiara Enzo)的身体支离破碎,这也许是本届双年展的真正亮点,她用超现实主义基调的小幅画作描绘了受伤和污渍的身体部分,但也有湿润或未触及的部分,这意味着我们的皮肤是 “极限和边界”,是 “我们与世界互动的开始和结束的物理空间”,在一个整体中表达了亲密和焦虑。在 Giardini 展馆的中央展区,主要焦点是身体,初始条件是明确的:然而,更令人困惑的是 “人的定义 ”的演变方式,这也是展览的计划要点之一,因为有几个问题在展览中没有得到回答,而展览的基础是一个溢出的冗余的悖论,触及表面却从未深入。

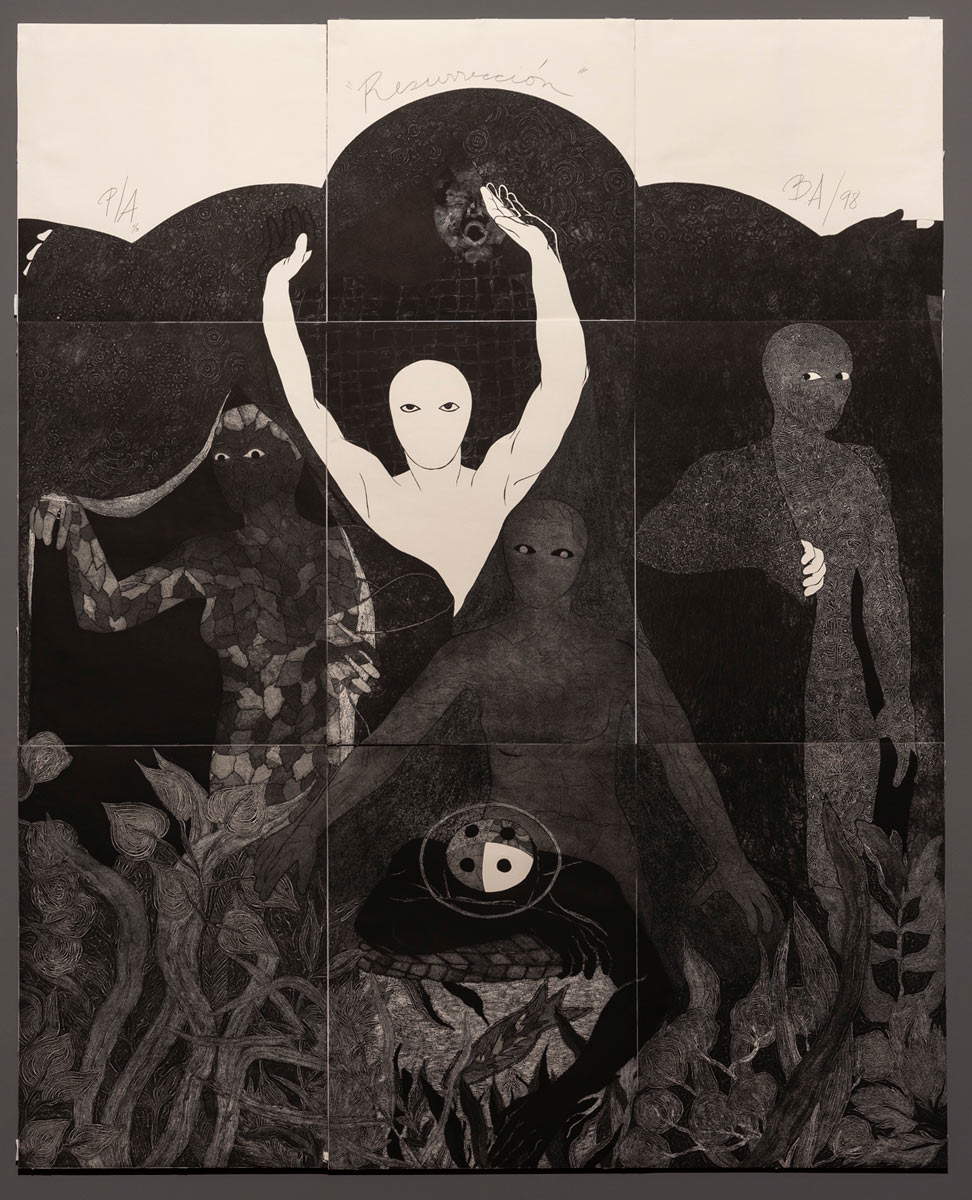

在 Giardini,展览的主题是 “混杂”:因此,在这个不断触及表面却从未得出令人满意结论的展览中,这里有塞西莉亚-维库尼亚(Cecilia Vicuña)创作的反抗殖民者的豹女,这里有克里斯蒂娜-夸尔斯(Christina Quarles)创作的拒绝任何身份识别的难以捉摸的生命,这里有安德烈亚-乌苏塔(Andrea Ursuta)创作的 “逐渐演变为不断变异的半机械人身体的技术组件 ”的外星身体,从而邀请参观者继续前往阿森纳尔(Arsenale)的旅程,在那里,人类与技术的交融是思考的中心。然而,在西蒙娜-利(Simone Leigh)的《砖屋》和贝尔基斯-阿永(Belkis Ayón)的《拼贴画》(此外,利和阿永的作品也是展览中最出色的作品之一)的娓娓道来中,我们可以清楚地看到,本届双年展自始至终都是一场巨大的、不断消散的、持续的补偿、双年展的两极分化与美国式的政治正确是分不开的,它通过大量的恳求,阐明了在上几届威尼斯双年展中已经明确的事实,即双年展长期以来一直在提出为《梦之奶》提供素材的叙事,而且在过去还以更加紧迫和迫切的方式进行。西蒙娜-利(Simone Leigh)(金狮奖得主:她接替阿瑟-贾法(Arthur Jafa)成为金狮奖得主,后者的作品主题相同,但视角明显不同)是个例外,她的作品《砖屋》(Brick House)对公共雕像主题进行了干预,提出了另一种纪念性,在公众对纪念碑的讨论再次成为热门话题的历史时期,用大型青铜来颂扬黑人妇女。

然而,人们对这样一个响亮的开场白所寄予的期望却因展览的继续而落空,展览中出现了一系列后殖民主义言论(如 Candice Lin 的言论)、虚假考古学(Ali Cherri 模仿亚述神灵的作品)以及有时更多涉及艺术的作品、有时与其说是艺术,不如说是手工艺的作品(Magdalene Odundo 的花瓶),似曾相识的宣言(非常年轻的 Tau Lewis 提出的作品与 Caroline Achaintre 的作品非常相似,但更糟糕)、在这里,关于身体变革的讨论仍在继续,玛格丽特-胡莫(Marguerite Humeau)的科幻生物、珍妮娅-马赫涅瓦(Zhenya Machneva)的挂毯机器、金亨-郑(Geumhyung Jeong)的机器人,在 “承诺通过科学无限完善人体 ”的技术的乐观愿景之间达到高潮、阿莱马尼写道,在乐观的技术愿景 “通过科学无限完善人体 ”与悲观的技术愿景 “机器将取代人类 ”之间,缺少了第三极,也许这是最紧迫的一极,它质疑在这种速度下,我们在过去几十年中创造的技术世界是否能够持续下去。诺亚-戴维斯(Noah Davis)于2015年去世,年仅32岁,他的作品中迸发出的想象力温柔地打破了单调的日常生活,艾莉森-卡茨(Allison Katz)的作品则具有讽刺意味、贾米安-朱利安诺-维拉尼(Jamian Juliano-Villani)的 “穷人的 Photoshop”(他自己称自己的作品为 “穷人的 Photoshop”),在这些作品中,对过去的苦涩怀念与杂食性的、充满信息的现在相遇;乔安娜-皮奥特罗斯卡(Joanna Piotrowska)的摄影作品展示了一个人即使在安全的家庭环境中也是多么脆弱。同样值得注意的是 Precious Okoyomon 的最后一幅风景画,她的装置作品《在世界末日之前看看地球》为 Ed Roberson 的诗歌作品构建了一种环境,她借用了作品的标题,提醒我们在人类与自然(没有自然我们就无法存在)之间、有限与无限之间如何没有连续性的解决方案,以及地球如何明显能够远远超越人类的寿命。罗伯逊的这本歌词集以一个看似悲剧的画面开篇(“人们抓住机会在世界末日之前/看一看地球,/世界的死亡一片一片,每一片都比我们长”),但诗人向读者提出的问题却是一个挑战:我们能否在为时已晚之前改善自己?Okoyomon 在装置作品中以批判的眼光重新诠释了过去(作品中的植物是葛藤,一种日本精粹,19 世纪末被引入美国以防止水土流失,但后来成为害虫,因而有害;作品中的甘蔗暗指奴隶制),似乎给出了一个答案,尽管是一个片面的答案:“一种反抗和生态革命的政治”,Wills 写道。

在重复性和被动性的双年展中肯定找不到叛逆和革命的萌芽,除了少数几个线索,几乎从未设法摆脱其迁就的顺应性。希望《梦之奶》能引导我们采取某种形式的行动或许过于乐观,但如果说威尼斯双年展确实应该是向世界展示近两年全球当代艺术领域最佳成果的时刻,也应该是汇聚对未来有某种憧憬的艺术家的时刻,那么事实证明,展览在这些方面都是欠缺的、平淡的、尖锐的和非常不具体的。为了强调积极的一面,可以说,展览的设计不够整齐,策展人对历史部分的把握不足(当然,这并不是指艺术家的选择本身,他们中的许多人确实是从不公正的遗忘中被拯救出来的、不过,塞西莉亚-阿莱马尼(Cecilia Alemani)设计的梦幻般的旅程在一定程度上抵消了历史部分(当然不是指艺术家的选择本身,他们中的许多人确实是从不公正的遗忘中被拯救出来的,而是指五个小型展览的构思和实现方式)以及内容在哲学前提方面的薄弱之处。2022 年威尼斯双年展的艺术家们梦想着不同的新人类,他们做得很好。

然而,即使是在《梦之奶》中,权力的逻辑也要世俗得多:且不说展览中的几个例子(从路易丝-波奈到塞西莉亚-维库尼亚,从克里斯蒂娜-夸尔斯到谢里-霍夫塞皮安,从汉娜-利维到科西玛-冯-博宁)所体现的新超现实主义是当今美国品味的趋势,值得注意的是,在威尼斯双年展国际展览期间展出的至少三位女艺术家所来自的十家画廊中,有八家是由男性经营的,其中七家是白人和西方人。双年展反对白人和西方男性,这很好,但如果同样的白人和西方男性仍然是主导文化的一种表现形式,而主导文化正是双年展大多数艺术家工作和获得认可的市场,那么在本土艺术、非洲艺术等的胜利方面,又有多少一致性可言呢?如果同样是西方(或者更具体地说是盎格鲁-撒克逊)白人男性意识到,即使是有罪,也完全可以从中获利,这难道不是最起码的矛盾吗?有人说,双年展不是质疑权力体系的地方,今年的双年展甚至不是思考不同于主流分配方式的地方,也不是思考女性艺术家获得认可的不同体系和机制的地方。简而言之,我们是在谈论另一种形式的殖民主义吗?

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。