在 20 世纪 70 年代初的巴黎,经常会遇到一个长相怪异的男人:高高瘦瘦,穿着现代波希米亚风格的衣服,长发衬托出一张隐约带着中东特征的脸,目光总是全神贯注,看起来总是很迷茫。肩上总是扛着一根奇怪的彩色木条。他的名字叫安德烈-卡德雷(安德烈-卡德尔,1934 年出生于华沙,1979 年出生于巴黎),是一个想摆脱独裁统治的年轻人:他来自罗马尼亚,据说他的生活并不轻松。他的精神过于自由,无法在像齐奥塞斯库那样僵化的政权下生存。不过,由于他曾在布加勒斯特美术学院学习过绘画课程,并曾跟随当时罗马尼亚最时髦的画家之一乔治-萨鲁学习过一段时间,他在绘画方面得到了一些锻炼。然而,1967 年,他决定离开罗马尼亚,再也不回来了。这一年是转折点,这一年改变了安德烈的一生,从那时起,他开始在艺术史上占据一席之地。

|

| 安德烈-卡德雷 |

|

| 安德烈-卡德雷,《Sans titre》(1968 年;布面油画,129.5 x 195 厘米;巴黎,蓬皮杜艺术中心) |

但就在 1970 年,他的艺术经历了一个决定性的转折点。1968 年,安德烈已经意识到,欧普艺术已经表达了它的全部内涵,巴黎的艺术环境远比布加勒斯特先进,因此是时候进行更新了。因此,两年后,这位艺术家开始制作几乎成为他唯一艺术表现形式的物品:它们是由许多重叠的彩色圆柱体组成的圆形木条,经过打磨、上色和手绘,色调纯正,始终艳丽:绿色、红色、黄色、蓝色,有时甚至是白色和黑色。直到 1971 年,它们还由立方体组成,但在其职业生涯的余下时间里,圆柱体一直是它们的首选形状。这些木棍的高度不一:从几厘米到近两米长不等。它们是奇怪的作品,似乎既没有头也没有尾;不知道从哪个角度看它们,是否有底部和顶部,垂直看和水平看是否一样。不过,安德烈很确定一件事:1975 年,他在写给朋友、英国艺术史学家林达-莫里斯的信中告诉她,"我的作品的学名不是木棍,而是圆木棒"。在当时的艺术界,这是一件独一无二的作品。

|

| 安德烈-卡德雷,《圆木棒》(1973 年;彩绘木,155 x 3 x 3 厘米;伦敦,泰特现代美术馆) |

|

| 安德烈-卡德雷,《六根圆木棒》(1975 年;木质彩绘,120 x 10 x 10 厘米;巴黎,蓬皮杜艺术中心) |

|

| 安德烈-卡德雷,立方体木条(1971 年;木质彩绘,196.2 x 4.8 x 4.2 厘米;马德里,索菲亚王后博物馆) |

|

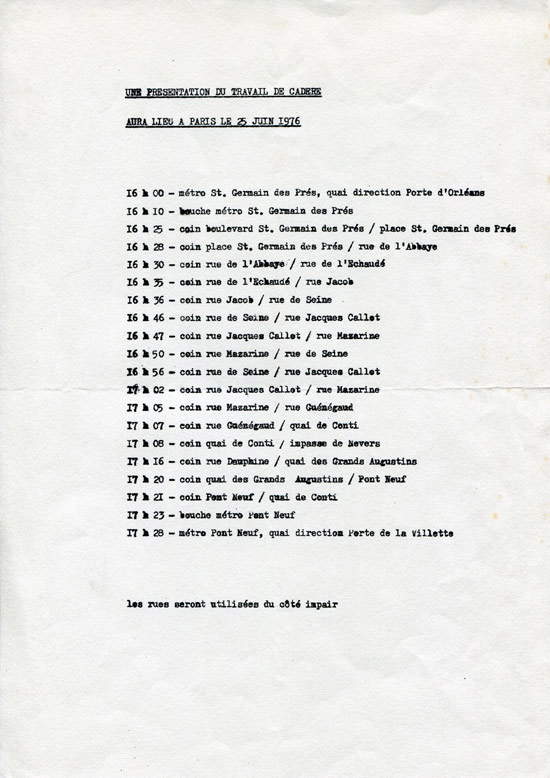

| 宣布在巴黎街头举办 “安德烈-卡德雷作品展示会 ”的传单 |

|

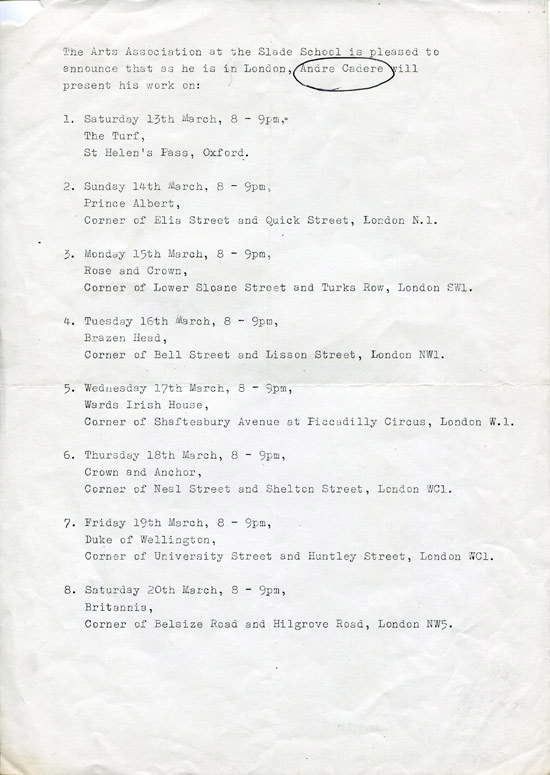

| 伦敦酒吧晚会传单 |

然而,公共场所并不是安德烈创作彩色作品的唯一场所。事实上,这位艺术家还开始闯入一些他没有被邀请参加的展示会,显然,他总是随身携带着他的一件酒吧作品(从 1970 年到他生命的最后几年,安德烈-卡德雷共创作了大约 180 件这样的作品)。这是一种抗议,正如安德烈本人在 1974 年解释的那样:"博物馆和美术馆的力量首先在于选择的力量:我们并不真正自由。如果不可能摧毁这种权力,至少有必要展示它......必须强调的是,这种展示权力的方式完全是和平和非暴力的。一根圆木条在物质上只是一个小物件,并不妨碍展览的进行。斗争发生在意识形态的本质层面上:拥有权力的人总是使用侵略和暴力。如果一个机构做出了选择,安德烈那根无辜的小木条就凸显了这样一个事实,即该画廊在做出选择的那一刻,也进行了截然相反的操作,即它排除了展览,也许往往是根据与艺术关系不大的标准。

1972 年,瑞士评论家Harald Szeemann 邀请安德烈前往德国卡塞尔参加第五届当代艺术展dOCUMENTA。Szeemann 一直被这个罗马尼亚人的形象所吸引,他总是带着自己的作品游走于巴黎:一个当代艺术的朝圣者,一个冥想的漫游者,他将自己的冷静、沉着,当然还有他的艺术,与这个浮躁的世界相对立。不过,参加 dOCUMENTA 5 有一个条件:安德烈必须从巴黎徒步前往卡塞尔,当然是肩扛手提。这也让人想起他的伟大同胞康斯坦丁-布兰卡西(Constântin Brancuși)离开慕尼黑前往巴黎时的旅程,当时他也是步行前往。简而言之,根据 Szeemann 的说法,安德烈的表演将充满参考和建议。法尔答应了,但他假装徒步旅行:他买了一系列巴黎和卡塞尔之间沿途城市的明信片,然后伪造日期寄给了 dOCUMENTA 5 组织。在卡塞尔,他们相信艺术家真的是徒步旅行,但当他们读到安德烈的最后一封通信:从巴黎到德国城市的火车时刻表时,才意识到上当受骗了。Szeemann 和 dOCUMENTA 5 的组织者勃然大怒,不仅禁止艺术家在展览中展出作品,甚至禁止他接近展览场地。卡德雷的反应是散发抗议传单,并在卡塞尔的一面墙上喷绘了一连串与他的酒吧相似的彩色图形(显然是在他自己散步之后)。这是艺术界第一次在法国境外面对安德烈-卡德雷的不敬行为。

|

| 1972 年,安德烈-卡德雷在巴黎罗丹博物馆与他的一个酒吧合影(选自《单一之路) |

|

| 安德烈-卡德雷在展览开幕式上(摘自雅克-沙利耶的《Photographies de Vernissages》一书) |

|

| 安德烈-卡德雷在威尼斯(选自《单一之路) |

不仅在塞曼眼中,他的不羁也让他不受欢迎。1972 年,他被赶出巴黎大皇宫,当时那里正在举行美国画家巴内特-纽曼(Barnett Newman)的回顾展开幕式。令人难忘的是他与丹尼尔-布伦(Daniel Buren)的多次冲突,布伦可能是安德烈-卡德雷的头号 “敌人”:事实上,这两位艺术家创作的作品外表相似,但实际上在意识形态上却是完全对立的(两人的主要区别在于布伦创作的是特定场地作品,即需要特定空间才能展出的作品,而且必须依赖于这个空间,而卡德雷的酒吧作品则完全自由,不需要这种空间)。1973年,安德烈得知比利时的一个群展也将邀请他参加,但他并没有收到正式邀请:由于组织问题,展览并没有开始,但在开幕前,在画廊的房间里唯一能找到的作品就是安德烈的木条。然而,必须指出的是,1974 年,布伦因支持另一位被审查的艺术家汉斯-哈克(Hans Haacke)(后者创作的作品揭示了展览组织者之一与纳粹政权之间的联系)而被驱逐出1974 年科隆Projekt展览,安德烈带着他的一根用纸包着的木条出现在科隆,抗议他的同事被排斥在外。1974 年,在瓦莱里奥-阿达米(ValerioAdami)展览的开幕式上,安德烈在入口处被拦住,巴黎梅格画廊(Galerie Maeght)的工作人员命令他不要带着酒吧入场。艺术家同意了,并将酒吧留在了入口处,但一进入展览现场,他就从衣服下面拿出了一个隐藏起来的较小的酒吧。

|

| 安德烈-卡德雷和丹尼尔-布伦在1974 年的Projekt展览上(选自《单一之路) |

安德烈的栅栏总是大小不一,颜色组合也不尽相同(尽管艺术家总是使用三到七种颜色)。条形作品是由一个个小圆柱体组合而成的,而不是用各种颜色涂抹的单个作品,这反映了安德烈本人对色彩的理解。1974 年,安德烈在鲁汶大学的一次讲座上介绍了他的作品,他举了这样一个例子:如果我们打开一个晶体管,就会发现里面有许多彩色的导线。但它们之所以是彩色的,并不是因为有人想让晶体管内部变得漂亮:它们之所以是彩色的,是因为每根导线都对应着一种功能,而颜色的作用就是区分这些功能。安德烈-卡德雷的棒子也是如此:如果说挂在墙上的一幅画中所有的颜色都是为了达到创造独特构图的目的,那么安德烈-卡德雷作品中的圆柱体则是为了清楚地表明每种颜色都有精确而独特的功能。

但是,他的酒吧的艺术和风格前提是什么呢?有些人在《圆木条》中发现了极简主义艺术的影子,特别是索尔-勒维特(Sol LeWitt)的艺术概念,对他来说,概念和执行之间存在着深刻的差异,当然最重要的是概念:“当艺术家处理概念艺术时,这意味着所有的决定都是事先做出的,执行变得微不足道。构思成为生产艺术的机器”。此外,贾德(Judd)和勒维特(LeWitt)等艺术家的极简主义艺术以重复、形式简洁和使用算法为主要特征,而这些特征在安德烈-卡德雷的艺术中都有所体现。然而,卡德雷并不重视作品的实施:他的木制圆柱体都是手工绘制的,而且与极简主义艺术家不同,他本人负责作品的实现。恰恰相反,为了更好地显示木条是手工制作的,安德烈经常故意将圆柱体错位,使木条看起来并不完全笔直。这些作品自相矛盾:重复性和系列性,几乎就像是工业生产出来的,但每件作品都有自己的灵魂,都有微小而独特的错误(艺术家说:“如果错误被复制,它就不再是一个错误,而是一个新的系统”),色彩遵循算法产生的模式,但总是包含至少一个错误(在这种情况下,错误在于从系列的逻辑顺序中减去一种颜色:卡德雷自己用图表解释了在作品中引入错误的方法)。极简主义所摒弃的错误有一个确切的功能:建立无序,正如他在 1977 年的一次演讲中所说的那样。

在看似有序的世界中建立无序正是安德烈-卡德雷毕生的事业,1979 年他因癌症过早地中断了这一事业。建立无序:一场 “和平、非暴力 ”的小革命,针对所有的人和事,或许也是为了让公众睁开眼睛看清艺术的真正功能,或许(为什么不呢)是为了传达这样的信息:艺术不属于那些按照自己通常并不透明的评判标准来选择艺术家和作品的评论家,艺术甚至不属于那些越来越自说自话、越来越远离民众的博物馆和美术馆。不:也许安德烈-卡德雷真正想告诉我们的是,艺术属于每一个人。今天,我们在世界各地的博物馆里欣赏到了他的圆形木条,这让我们想起了这一点。但也许更好的是,在他逝世几十年后,还有人继续用类似于他的表演向他致敬,将艺术带入街头,以安德烈-卡迪尔一贯的欢快心情,继续着在这个经常被涂满灰尘、自恋、只想着自己的世界中 “建立无序 ”的愿望,就像艺术一样。

|

| 两位艺术家弗兰克-贝泽默(Frank Bezemer)和斯嘉丽-胡夫特-格拉夫兰(Scarlett Hooft Graafland)于 2015 年在阿姆斯特丹重现了安德烈-卡德雷和伊萨-根兹肯(Isa Genzken)1974 年在布鲁塞尔会面的画面(摘自弗兰克-贝泽默的网站 |

参考书目

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。