摄影与旅行箱有着奇妙的关系。自从罗伯特-卡帕(Robert Capa)著名的墨西哥手提箱被发现的消息在全世界引起反响后,我开始注意到一些隐藏的天才与他们的旅行箱之间的命运一再重合。摄影界的偶然发现确实很多:从薇薇安-迈尔在一个废弃箱子里发现的遗物,到欧内斯特-约瑟夫-贝洛克的版画被李-弗里德兰德发现并冲洗,再到保罗-迪保罗被遗忘的档案。但随着时间的推移,我的注意力以一种有点恋物癖的方式只集中在与手提箱有关的故事上,因为它们是许多客观上令人惊讶的重新发现的主角。

其中最有名的是罗伯特-卡帕、戴维-西摩和格尔达-太郎的墨西哥手提箱,在被发现之前以及之后的很长一段时间里,它仍然是一个未知数。这只手提箱和它的主人曾被拍成电影,以至于有一部电影(特里莎-齐夫的La maleta mexicana,2011 年)重现了它的故事,故事开始于 20 世纪 30 年代,当时的巴黎正处于文化发酵的高峰期,卡帕、西摩和太郎逃离各自的原籍国(匈牙利、波兰和德国)后来到巴黎。他们发现了摄影,并以此为职业,最终取得了一定的成功。三人中最有名的是罗伯特-卡帕,他起初是恩德雷-厄诺-弗里德曼和格尔塔-波霍里尔夫妇(后来改名格尔达-太郎)为了更好地销售他们的照片而虚构的人物。1936 年,西班牙爆发了一场可怕的内战,当时他们三人已经成熟地认识到,摄影也是一种政治和社会承诺的工具:记录是当务之急,但也要表明立场,描述战争的痛苦和破坏,甚至冒着生命危险 “足够接近 ”战场进行拍摄(罗伯特-卡帕说:“如果你的照片不够好,那就是你不够接近”)。他们的照片永远地改变了人们对战争的看法,被正确地认为是第一部当代战争报告文学。但就在他们接近战场时,格尔达去世了,年仅 26 岁。卡帕失去了生命中的挚爱,也失去了晚年与他共生共存的女人。带着这种将永远改变他的悲痛,他回到了巴黎。

两年后,当德军向巴黎推进时,他发现自己正匆忙组织逃往纽约。然而,在离开之前,有一项重要的任务需要他去完成:确保所有与西班牙内战有关的摄影资料的安全。这些资料包括不少于 126 卷胶片和 4500 张底片,不仅属于他本人,也属于格尔达-太郎和大卫-西摩。他把这些东西托付给他的忠实助手 Imre “Csiki” Weiss,然后就出发了。然而,他的自由是短暂的:他被美国人关进了监狱,罪名是共产主义者。

因此,整个档案都压在了 Csiki 的肩上。说是 “肩负”,是因为他费尽心机地将这些资料装进一个背包,准备用自行车运往波尔多。他的目标是将这些底片装上一艘驶往墨西哥的轮船,但这位年轻人深知自己的犹太血统会给他带来风险,因此他将背包托付给沿途遇到的一位智利人,请他将胶片送到智利领事馆,以确保胶片的安全。然后,有人把底片放进三个纸箱,再小心翼翼地放进一个手提箱里。这就是我这次探险的第一个手提箱。

从这时起,再也没有目击者来讲述剩下的故事了。手提箱的踪迹已不复存在,只剩下一个传说,而手提箱的主人也成为了传奇人物:1947 年,卡帕和西摩与亨利-卡蒂埃-布列松一起创建了马格南图片社(至今仍是世界上最著名的图片社),几年后,两人都死在了战场上:1954 年,罗伯特死在越南;1956 年,大卫在拍摄苏伊士运河危机时被机枪扫射,身中数弹。

直到 1995 年,人们才在维希政府时期墨西哥驻法国大使弗朗西斯科-阿吉拉尔-冈萨雷斯将军的私人物品中发现了这个手提箱,这要归功于他的一个外甥本杰明-塔尔弗(Benjamin Tarver)。起初,塔尔弗并不想将胶片交给罗伯特-卡帕的兄弟康奈尔-卡帕,后者在得知这一发现后立即与他取得了联系。直到 2007 年初,在特里莎-齐夫(Trisha Ziff)的斡旋下,塔尔弗才被说服将胶卷送到纽约,现在保存在国际摄影中心。然而,故事并没有就此结束:研究手提箱中的物品、重新发现格尔达-太郎并在那些被罗伯特-卡帕打上 “标记 ”的照片中找出她的照片,还需要几年的时间。关于她的故事,海伦娜-雅内切克撰写了《带徕卡的女孩》一书,由Guanda出版,她凭借此书获得了2018年的Strega奖。

数十年来,安娜-玛丽亚-博尔盖塞公主的相册一直收藏在一个手提箱里,或者说是一个珍贵的行李箱里。安娜-玛丽亚-德-法拉利 1876 年出生于热那亚,她继承了意大利最显赫的庄园之一(其中包括加尔达岛庄园),这是她嫁给西皮奥内-博尔热塞王子时的嫁妆。他是意大利议会的激进派议员、外交官、孜孜不倦且充满好奇心的旅行家、探险家和登山家;而她则是一位妻子,按照当时的社会习俗,她谨慎而矜持。在欧洲上流社会的圈子里,他发现了摄影,部分原因是 19 世纪末市场上出现了第一批便携式照相机,这使得非专业人士也能使用这种新媒介。

尽管历史学家将她的作品归类为 “业余”,但很明显,这些作品并非贵族出于爱好的一时兴起,而是传达了一种记录身边现实的愿望,其意图十分明确,就是记录自己的观点。摄影师,所以我是",现代笛卡尔如是说。

他的故事得益于一本珍贵的书:《一个时代的故事》。安娜-玛丽亚-博尔赫斯公主相册中的照片》由佩利蒂联合出版社出版,是玛丽亚-弗朗西斯卡-博内蒂和马里奥-佩利蒂 2011 年在罗马策划的同名展览的目录。这些图片真实地讲述了一个躁动、进步的时代,同时也讲述了 20 世纪 20 年代所沉浸的失望情绪。博尔热塞公主从她优越的视角记录了当时的日常生活、她的家人和朋友(包括意大利萨伏依王后玛格丽特等人物)以及她与丈夫一起游历的地方。她和丈夫一起,带着相机,从波斯湾到太平洋,游历了亚洲的叙利亚、美索不达米亚和波斯,然后前往中国。1907 年,他参加了从北京到巴黎的空袭,并赢得了这次空袭,她也跟随他走遍了西伯利亚铁路,用好奇的眼光记录下了同时代人很少能看到的地方。

她的照片清楚地显示了她轻松驾驭一种新语言的能力,这种语言当然是通过观察那些在 19 世纪和 20 世纪之交成为第一批摄影师视觉参照物的图像而成熟起来的,但它也是一种敏感而独创的目光:剪裁取景,摒弃花哨和杂念,光与影的平衡,透视和消失点。每一张照片都是经过精心挑选的。

最引人注目的照片是那些在 20 世纪初伤害意大利的重大事件的照片:从 1915 年的阿韦扎诺地震到第一次世界大战。这些照片很有勇气,没有受到日后人们对苦难表现形式的反思的影响,在决心见证痛苦猥琐的现实和对某些图像所蕴含的力量的无意识之间保持着平衡。

但是,为什么这么多照片最终会被放进行李箱或手提箱呢?仔细想想,在著名的瑞典家具系列及其 “整洁居室 ”部门诞生之前,满屋子都是各种尺寸和材质的箱子,旅行箱是一种非常实用的空间整理方案:大而宽敞,有方便的把手,便于携带。同样,手提箱也确实带有强烈的希望象征,让人感觉到将影像宝库--私人和普遍历史的具体证据--托付给了未来,而未来的方向可能难以预料,远离摄影师自己的生活。毕竟,这不正是摄影的意义所在吗:让瞬间停止,以便将其传递给未知的眼睛?

这也许就是作家、诗人和散文家朱利亚-尼古拉的梦想,当她把她的照片--不用说--装在三个手提箱里,“开始她众多慷慨、快乐、不可预知的生活中的另一种生活 ”时,正如西尔维娅-马祖切利(Silvia Mazzucchelli)编辑、马可-贝尔波利蒂(Marco Belpoliti)撰写后记、刚刚由艾诺迪出版社出版的《惊奇的强烈感觉》(Un intenso sentimento di stupore)一书所叙述的那样。 这不仅仅是一本摄影集,更是朱利亚-尼古拉委托西尔维娅-马祖切利编辑的图像与文字的奇妙邂逅。2019 年,在她去世前两年,她决定与西尔维娅-马祖切利一起恢复她被忽视了四十多年的摄影档案。

也许在他的作品中,选择手提箱作为保管人也是有意识地具有象征意义,因为旅行是他摄影活动的一个核心方面:她先是在意大利,从 1958 年起受委托拍摄了一系列名为《意大利的村庄和城镇》(Borghi e città d’Italia)的作品,然后又去了她母亲的故乡--美国,1954 年她作为一名年轻的业余摄影师前往美国,1960 年作为摄影记者返回美国,报道约翰-菲茨杰拉德-肯尼迪(John Fitzgerald Kennedy)的竞选活动。多年后,朱利亚再次看到这些作品时,她的幻想更加破灭,但也更加成熟,她将许多事件抛在脑后,其中包括当她的一篇报道被委托拍摄的报纸完全篡改后,她做出了永远结束摄影的悲惨决定。“摄影就像绊脚石:西尔维娅-马祖切利说,”摄影的作用就像绊脚石:它迫使你与过去的事物相遇,即使你--目击者--已将其移除或试图移除。西尔维娅-马祖切利说,"她为意大利摄影和文化重建了一个极其生动的时代,同时也知道如何以朋友的温和态度将朱利亚-尼古拉的个人故事托付给读者,并对她必须管理的重要历史见证遗产深感责任重大。

为什么近几十年来发现的文物越来越多?这不仅仅是运气(运气也有其重要性),即使不是有针对性研究的结果,也肯定是关注标准彻底改变的结果。我们的时代为新的视角敞开了大门,为那些较少或从未出现过的世界提供了空间。许多重新发现都与妇女有关,或者与迄今为止被排除在视野之外的一般人类领域有关,这绝非巧合(Finestre sull’Arte 在这里谈到的苏珊娜之家的图像就是一个很好的例子)。但这不仅仅是一个性别问题:对更大的文化包容性的刺激迫使我们用更广泛的分析标准来重读过去,根据所有主角的观点来回溯叙事。那么,这是否有伦理方面的原因呢?我认为还有一个现实的需要:我们已经看到了各种可能的叙事方式和无限的内容开发全景。在我们这个创作者的时代,内容是根本,因此,如果现在提供的线索不够,我们就会转向过去。这种新的兴趣涉及文化的所有领域,但摄影尤其如此,因为它是一种易于理解的语言,而且由于社交媒体的断奶作用,它还接纳了非专业人士,从而使 “重新发现 ”的潜力成倍增长。

薇薇安-迈尔式 “重新发现 ”是一个内容丰富到值得单独开辟的篇章。故事的主人公都是普通人,可能是女性,她们的作品并不特别具有冒险精神,她们从未表现出对艺术的热情,以至于家人或朋友怀疑她们是否是隐藏的天才。他们的摄影作品产量都很高,保存得一丝不苟,但也有一部分底片没有冲洗,而且保持着无可指责的谨慎,这使得他们直到晚年甚至更老也未被发现。关于原作的文章已经写了很多,而在 “复制品 ”中,我只选择了那些在旅行袋中发现的照片,并对它们进行了严格的记录。

佩吉-克莱伯的作品由两个手提箱保管:15000 张照片拍摄于 20 世纪 50 年代末至 90 年代。克莱伯 1940 年出生于瑞士穆蒂埃的一个家庭,这个家庭将对文化和知识的好奇心传给了她。在诗歌、音乐和文学之间,她更倾向于将摄影作为一种表达方式,并很快决定继续深造,于 1961 年进入汉堡摄影学校学习。虽然从那时起,她的徕卡 M3 相机就一直伴随着她的旅行、家庭聚会和周年庆典,但她从未成为一名专业摄影师,而是成为了一名教师。然而,在她的照片中,我们不难发现一个统一项目的特征,这个项目伴随着她的一生,并将她的研究集中在私人和集体历史的交汇点上。

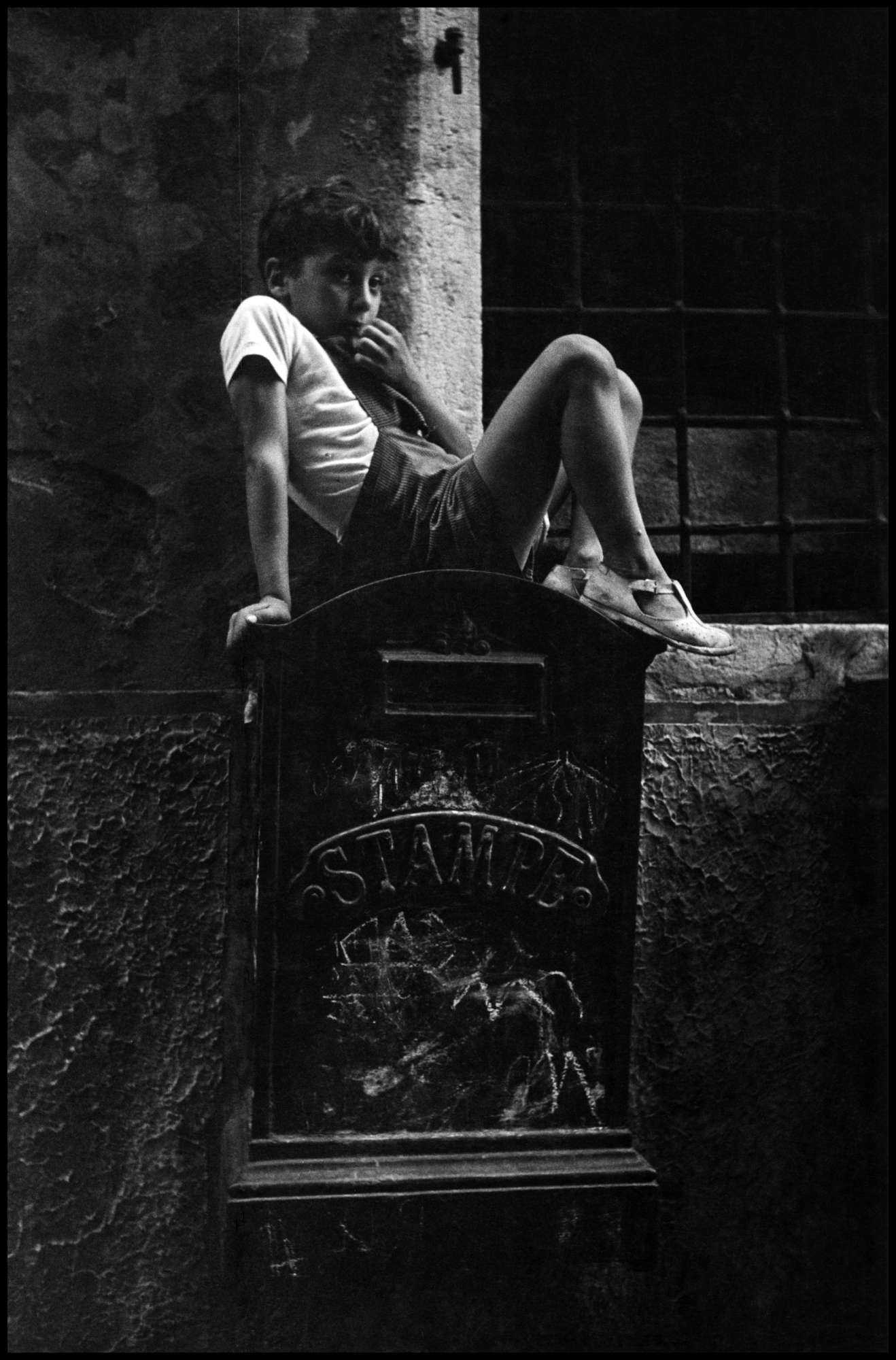

她的目光慎重,能够捕捉私人和社会生活的瞬间,从不带着侵入性的好奇心,在五十多年的时间里记录了一个快速变化的世界,尤其关注意大利,她认为意大利是她选择的故乡,在罗马、翁布里亚、托斯卡纳之间徘徊,直到抵达西西里,在那里她遇到了达尼洛-多尔奇,在 “相反的罢工 ”期间,她用一些珍贵而未公开的图片描绘了他。

2015 年,达尼洛-多尔奇逝世后,家族重新发现了这一遗产,决定将其发扬光大并公之于众,其中包括举办一场名为 "佩吉-克莱伯"(Peggy Kleiber)的展览。Tutti i giorni della vita (photographs 1959-1992) 展览将于 2023 年在特拉斯提维里的罗马博物馆举办,由阿里安娜-卡塔尼亚(Arianna Catania)和洛伦佐-帕利尼(Lorenzo Pallini)策划。

玛莎-伊瓦辛措娃(Masha Ivashintsova)被重新发现的过程更为明目张胆。2017 年,在她去世近二十年后,她的家人发起了一场宣传活动,公开称她为 “俄罗斯的薇薇安-迈尔”,其中还包括一段视频,讲述了偶然发现她的一个手提箱,里面装满了她未印制的老电影。虽然这些与麦尔故事的公然巧合似乎只是一个平庸的营销噱头,但她的照片却一直被纽约国际摄影中心收藏,该中心在 2018 年专门为她举办了一个展览,并将她归类为 “街头摄影师”。

她的目光当然无法与薇薇安-迈尔的独创性相提并论,但可以肯定的是,整个摄影作品记录了近代史上的一个重要时代:1966 年至 1999 年冷战高峰期圣彼得堡(当时是列宁格勒)的日常生活。在那段岁月里,除了为当局服务的摄影师外,其他摄影师都不受待见;他们的设备和照片很容易被没收,甚至被捕。然而,玛莎-伊瓦辛措娃是地下文化运动的一员,她试图让人们看到一个与苏联官方宣传不同的国家,因此她被边缘化,关进了精神病院。她的照片被遗忘了很长时间,这也许是它们在后来的历史巨变中得以幸存的原因。

我相信,读完这篇文章后,很多人最终会决定整理地窖:谁知道呢,也许会有满满一箱照片从地窖里出来,但即使只是一个盒子,也会是一个不错的发现。浏览旧相册是一项非常有趣的活动:试着认出照片中的亲人,对着不再时髦的衣服或发型微笑,寻找以前没人注意到的细节。但我也认为,现在时机已经成熟,我们应该用新的眼光来看待家庭照片能为我们揭示的近代历史。我发现了一整本相册中关于 20 世纪初一场奢华葬礼的照片,揭示了我们随着时间的流逝而遗失的死亡文化。但这些照片也可能是 自拍照、旅行照片、与朋友共度夜晚的照片。我邀请您做这样的努力:不要停留在内容上,而是试着把自己想象成拍照者:他选择了什么,他遗漏了什么,他想留下什么印记?

如果你没有找到新的迈尔或格尔达-太郎的秘密档案,你一定可以发现并了解更多关于前人如何看待世界的信息。

本文作者 : Silvia De Felice

Da venti anni si occupa di produzione di contenuti televisivi per Rai in ambito culturale e ha ideato Art Night, programma di documentari d'arte di Rai 5. L'arte e la cultura in tutte le sue forme la appassionano, ma tra le pagine di Finestre sull'Arte può confessare il suo debole per la fotografia.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。