北海生机勃勃,一动不动,像一大片熔化的铅,笼罩在灰色的薄雾中,消逝在无边无际之中。海浪平缓,没有活力,几乎悬浮在永恒的黄昏中,映照着充满忧郁的天空。詹姆斯-恩索尔经常描绘残酷的风暴和戏剧性的光线,这与威廉-透纳的晚期作品和理查德-瓦格纳的协奏曲十分相似。他在给诗人波尔-德蒙的一封信中写道:“先生,您问我是否对这样或那样的大师情有独钟。起初我非常喜欢伦勃朗,但后来我更喜欢戈雅和透纳。两位大师都热爱光和暴力,这让我非常着迷”。

1876 年,16 岁的他在纸板上画了一幅很小的油画,名为《海滩上的小车》(Badkoets op het strand )。这幅画构图简单,线条流畅,以奥斯坦德的海景为背景,展现了一个四个轮子上的白色小木屋,折射出北欧忧郁的光线。我们不知道这辆特殊的马车是有人居住还是已被遗弃,但我们可以窥见它并非只是对现实的冷酷模仿,而是捕捉到日常本质的室内风景,其中细腻的笔触与心理张力纠缠在一起,并通过艺术家的个性过滤。

几年后,恩索尔做了一个梦,梦见自己住在海边的小木屋里:他的皮肤被太阳晒得微微发红,身上的毛发沾满了咸味,他的心很轻。小木屋里铺满了珍珠母,每天晚上,他都在一个美丽的女孩身边打瞌睡。然而,这只是一个甜蜜的幻想。这位比利时艺术家从未娶过妻子,而他唯一的孩子就是那束北方之光,坚持不懈地弥漫在每幅画作中。在 1932 年的一次演讲中,他说:“我没有孩子,但光是我的女儿,光是独一无二、不可分割的,光是艺术家的面包,光是艺术家的面包屑,光是感官的女王,光,启迪我们!给我们生命,为我们指明通往快乐和幸福的新道路”。

恩索尔作品中的光彩,不加修饰地突然占据了他的作品,蹦跳着进入作品,舒适地找到了自己的空间,并改变了每一个地方,使其充满了情感和怀旧。恩索尔留下了无数关于这一主题的文章、书信和小册子,在这些文章、书信和小册子中,他总是执着地追寻着同样的关键词:“光”、“自由 ”和 “视觉”。他说:"第一种视觉,即庸俗的视觉,是简单、枯燥的线条,没有任何色彩的追寻。他在 1882 年的《关于艺术的思考》(Réflexions sur l’art )一书中写道:“第二种视觉是训练有素的眼睛分辨色调的价值及其细腻程度,”该书于 1889 年发表在《Le Plume》上。他在 1882 年发表于《Réflexions sur l’art 》(关于艺术的思考)一文中指出:“最后一种是艺术家能看到光、光的平面和引力的微妙之处和多种作用”。

恩索尔的住处距离海滩只有几百米,也许是因为这个原因,也许是因为他经常在海岸边散步,他对大海有一种发自内心的深爱。追溯这位艺术家一动不动的生活轨迹,我们应该忘记我们在意大利通常习以为常的一切:他的作品是碧蓝的海浪轻抚着绵长的海岸线,一个平坦而生动的地方,唤起一种单调和迷茫的感觉,让人联想起康德的崇高概念,而这种崇高正是体现在对人类主体的巨大延伸上。但是,随着海滨旅游业的兴起,巍峨的沙丘很快被移走,腾出空间建造平坦的码头、木制人行道和一望无际的小木屋。艺术家强烈抗议,一再要求不要破坏他心爱的大海,但正如我们今天沿着比利时 67 公里长的海岸线漫步时所看到的,他的要求从未被听取。1890 年的油画和彩色铅笔作品 《奥斯滕德浴场》描绘了无数的浴池和更多的男人、女人和孩子,他们永远沉浸在转瞬即逝的闲暇和娱乐中。文学家安德烈-德-里德(André De Ridder)写道,恩索尔如何将 “数百名侮辱大海的入侵者,带着他们的缺陷和怪异,在水中疯狂起舞”。他创作的荒诞喜剧中,男人、女人和孩子都摆出了怪诞和模棱两可的姿势,似乎让人联想到老彼得-勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)的《儿童游戏 》或《箴言》。三名男子爬上小木屋的顶端,手持望远镜窥视着海边的美女,而在白色的建筑中,则不经意地提到了数字 69:事实上,其中一座小木屋的数字是 68,另外两座浴场的数字分别是 6 和 9。可以预见的是,这一设计在当时引起了不小的轰动,并在 布鲁塞尔 La Libre Esthétique 展览会上被撤下 。国王利奥波德二世在参观展览时,当着艺术家们的面走近恩索尔,据他自己说,他被这件作品深深地吸引住了,在仔细观察之后,他要求设计师奥克塔夫-莫斯将这件作品展示在展览的显著位置。游客的不断涌入更加重了这位热衷于社会批判的孤独艺术家的不满情绪,他对度假者带来的混乱和庸俗深恶痛绝。

今天的奥斯坦德之所以能成为旅游胜地,要归功于近两个世纪前由英国人引入的海水浴疗文化。最初,旅游业的发展是循序渐进的,新的铁路和有轨电车线路的开通为旅游业的发展提供了有利条件,但很快奥斯坦德市民就抓住了机会,从不断增长的游客流中获利。因此,这座城市从一个普通的海港变成了重要的海滨度假胜地,甚至连詹姆斯-恩索尔的家人也开始在夏季出租房间接待游客,他们经营着一家奇特的纪念品商店。这位艺术家的父亲詹姆斯-弗雷德里克是一位杰出的英国人,有文化,热衷于艺术和音乐,但酗酒成瘾,而他的母亲玛丽-凯瑟琳-海格曼(Marie Catherine Haegheman)则是佛兰德小资产阶级,对儿子的创作活动充满敌意。她家经营着一家商店,出售古玩、贝壳、面具、圣经和从东方进口的物品,这主要得益于恩索尔对她孜孜不倦的祖母的帮助。

在距离海滨几步之遥的地方,沿着灰色的 Vlaanderenstraat 大街走一百米,转到 van Iseghemlaan 大街,就能看到画家设立第一间工作室的建筑,现在已经完全重建。一楼是他母亲和祖母经营的纪念品商店,但死神是画家的挚友。第一次世界大战期间,他夺走了母亲的生命,仅仅一年后,也就是 1916 年,他又夺走了妹妹的心,而 1917 年,他的舅舅(住在画家童年住所和工作室对面,也是一家纪念品商店的老板)好奇的灵魂悄然投入了她的怀抱。

恩索尔依然孤独无望,但他继承了一切,搬到了舅舅的大宅 Vlaanderenstraat 街 27 号,放弃了母亲的房子和他创作的地方。这座建筑的特点是有一扇大窗户,遮住了怪异的纪念品商店,在那里可以看到像吊灯一样悬挂着的鼓鼓的河豚、各种小饰品和贝壳、盘子、艺术家的照片、晦涩难懂的狂欢节面具和阴森恐怖的透视画。在半明半暗的店内闲逛时,你会看到朦胧的鱼身美人鱼和长着尖牙的怪脸,这些都是由不同的动物部件组合而成的。

当你爬进建筑内部,发现经过精心修复、重新排列和扩展不同空间后重建的陈设时,站在艺术家的角度去思考肯定不是一件不可能的事。神经质、骗子、噩梦的奴隶、病态的厌世情绪:这就是恩索尔,他的房子似乎反映了他令人厌恶的苛刻以及他对当时 “资产阶级 ”艺术的强烈批判态度。他居住的空间就是这样:疯狂、痴迷、粗鲁、古怪,但同时又是有教养的、极其优雅的。继续徜徉在画家心灵的房间里,我们会发现自己置身于1889 年《基督进入布鲁塞尔》的 1888年复制品之前(原作收藏于洛杉矶的 J. Paul Getty 博物馆)。詹姆斯-恩索尔(James Ensor)将这幅画悬挂在那个蓝色的沙龙里,沙龙的墙壁看似狭窄,但却能让这幅画显得庄严肃穆。但这幅画很晚才挂在那里。在美术宫展出之前,这幅画先是被锁在艺术家的工作室里,卷了起来,除了少数几个朋友的目光之外,没有人敢亵渎它,直到 1917 年他继承了叔叔的房子,才将它挂在客厅里。

詹姆斯-恩索尔并没有终生蜗居在小奥斯坦德,而是四处游历,从未离开过太远的地方,他曾在布鲁塞尔居住过一段时间,并进入美术学院学习,但不幸的是,这所学校立即让他大失所望。虽然他选择了基督在棕枝主日进入耶路撒冷的场景作为主题,并将其设置在熟悉的布鲁塞尔,但他的兴趣并不在于宗教信仰或特定的生存问题,而是社会和人类问题。基督在众人的漠视中隆重登场,他只是众多迷茫而面目模糊的人物中的一个。他骑在驴背上升天,周围的士兵、神职人员和蒙面人则在进行着淫秽的活动。基督是恩索尔,或者说是他的自画像,他从人群中走过,没有引起太多喧哗,没有吸引太多目光,他是不可估量的、被误解的、无形的:一个小人国的人,混迹于无数侮辱性的、平庸的面孔之中。

在他的艺术中,即使是室内装饰,也是灵魂的反映,介于光与影之间,永远处于避难所和舞台之间。他的家是无声的缪斯女神,比利时人在其中谱写了一曲强烈的色调交响乐,塑造了他的风格。室内装饰不仅反映了印象派的风格,也是对印象派的挑战和超越。它们是艺术家探索人类心灵的舞台,他用光影和色彩的笔触探寻灵魂深处,四面墙壁成为一个宇宙,现实与想象在这里交融,日常与超凡在这里交汇。恩索尔邀请我们跨过门槛,在光与影的褶皱中迷失自我,继续我们的房间之旅。大量的照片、信件和复制品几乎令人不安,眼睛疲惫不堪,无法抓住任何细节,因为它立即被另一幅画、另一个木偶、另一盏奇怪的吊灯或另一个令人不安的玩偶所吸引。就这样,人们发现自己被粗暴地拉入了世界上最无价的东西之中:进入了一位艺术家的内心世界,他游走于资产阶级的室内装饰和稠密、私密的心灵之网之间,却从未远离过他的奥斯滕德。

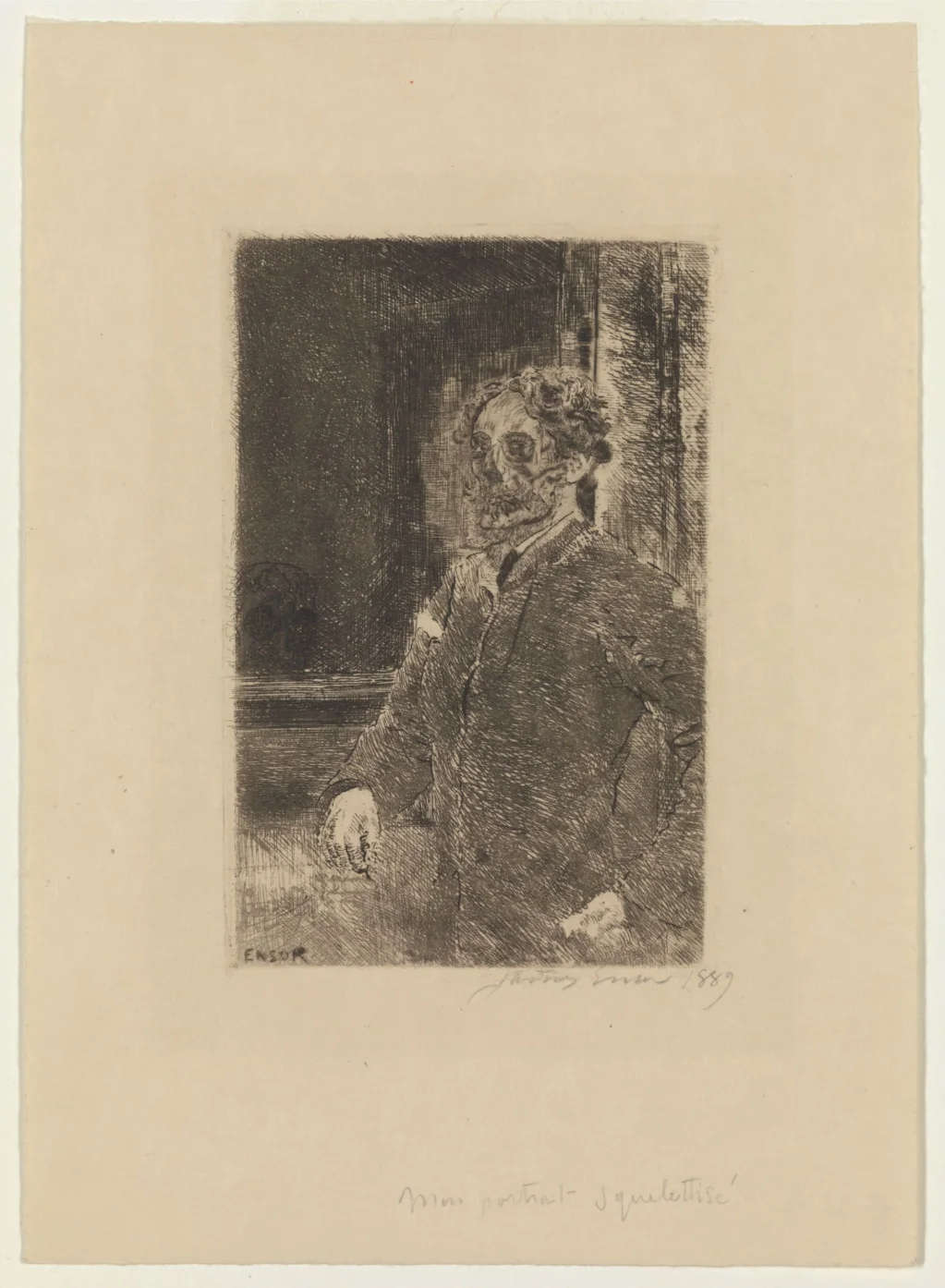

转过几层楼,就会进入几个无菌房间,这些房间与建筑的其他部分截然不同,里面保存着艺术家的照片,让人瞬间发现一种人为的秩序。与他的敌人费尔南-克诺夫(Fernand Khnopff)不同,恩索尔从未拍摄过可在未来岁月中用作文献的照片,但他用作灵感的那些照片都是由他人拍摄的。他根据照片(由奥斯坦德摄影师路易斯-费迪南德-勒邦拍摄)创作的首批作品之一是 1887 年的素描《我死去的父亲》,现藏于安特卫普 KMSKA,次年他又创作了干点版。1889 年的雕刻作品《我的骷髅肖像》也是根据一张照片(这次是由小欧内斯特-卢梭拍摄的)创作的,在这张照片中,艺术家站在布鲁塞尔卢梭故居的后面,这是他多次访问卢梭故居的其中一次。

继续探索下去,人们还可以从散落在各处的大型玩偶屋中小心翼翼地窥探到艺术家的工作室和童年住所,例如,如今只要朝 van Iseghemlaan 大街朝北的一扇窗户望去,就能瞥见其中的墙壁。恩索尔曾在这栋现已被拆除的建筑中绘制了他最著名的作品,如在工作室中绘制的《骷髅画家》。

在他出生的这个城市裂缝中,他将自己描绘成一个阁楼上沉思的骷髅,这里曾经是他艺术家的巢穴。这幅画也忠实地复制了首次出现在《La Plume》第 38 页上的一张快照,但他改变了姿势:他将自己直立在画架前,双腿变短,画风颇为古典。然而,他在一个让人联想到纪念品商店的地方变成了骨头和灰尘,扭曲了背景。阁楼上摆满了面具、头骨和不寻常的物品。照片中的所有作品都被一丝不苟地一一描绘在画布上,这是他对自己艺术的一种自我赞美,他还在画布上添加了一幅没有出现在镜头中的画作:《危险的厨师》。

他爱他家楼上的老画室,他爱那里难得一见的宁静、混乱和古怪,但最重要的是,在那里他可以宁静地描绘奥斯坦德的屋顶,眼睛可以迷失在这座被旅游业以难以忍受的速度改造着的城市中。为了保护景观和古迹,恩索尔发表了大量文章,将资产阶级和大众旅游造成的破坏描述为类似亵渎神明的行为和 “对美的犯罪”。虽然他厌恶女性,不苟言笑,神经质,但他对大自然充满热情和敬仰,以至于他一生都在为保护动物和反对活体解剖而努力。被罪恶和偏差侵蚀的是人,也正是因为这个原因,艺术家才将人掩盖起来。

必须再现的是只存在于每个人头颅黑暗洞穴中的知觉、经验或感官数据。正如哲学家伊波利特-阿道夫-泰恩(Hippolyte Adolphe Taine)所说:“外在感知是一种内在的梦境,它被证明与外在事物是一致的:我们不应将幻觉称为虚假的外在感知,而应将它们放在一起考虑”。恩索尔给我留下最深刻印象的,也许正是他如何迅速地将这一观点带入危机之中,并以外科手术般的精确度指出,感知的亲密性意味着绘画的叙事可理解性。

他的有趣作品之一,1883 年的《丑化的面具》(Les Masques scandalisés),将一则耳熟能详的轶事(恩索尔父亲的酗酒问题及其对母亲的影响)转变成了一出面具闹剧,将冲突舞台化,重点放在女性面具的黑色眼镜和男性面具的空洞惊喜上。假面与内心的戏剧相得益彰,它们是戏剧中令人不安的主角,显得夸张但冷漠无情。恩索尔对骷髅头的使用也与此类似,他的骷髅头几乎总是像一个面具,戴在盛装的躯体上,毫无道德意味,与阿诺德-伯克林(Arnold Böcklin)或马克斯-克林格(Max Klinger)等同行形成鲜明对比。

1890 年 9 月,比利时象征主义剧作家和诗人莫里斯-梅特林克(Maurice Maeterlinck)在《年轻的比利时》(La Jeune Belgique)上发表了一篇题为《关于剧院的建议》(Menus propos sur le théâtre)的有趣的文学理论文章,他在文章中指出,剧院本身就是一个悲惨的场景,“它是一个临时的面具,在这个面具下,不露面的未知事物让我们着迷”。梅特林克认为,演员通过其偶然和随机的主观性传达作品,在表演中制造矛盾,并将舞台变成戏剧解体的场所。“诗歌希望让我们摆脱感官的支配,让过去和未来占上风,而人类则完全依靠感官行事,试图消除入侵”。这就是为什么面具从希腊戏剧开始就被使用的原因:为了解决恩索尔所提出的问题。他的面具是私密的、个人的,但同时又是高不可攀的,是对嘲笑他的观众的嘲弄。然而,这些面具的起源是非常准确的,可以追溯到 1887年的恐怖之年,当时他的外祖母去世,不久之后,他的父亲也在神秘的情况下去世。

他的面具从博什、勃鲁盖尔和戈雅等他所崇拜的艺术家那里汲取了大量灵感。博什将罪恶的人性放在显微镜下观察,勃鲁盖尔不加任何过滤,而戈雅则研究人类灵魂深处的黑暗。恩索尔的作品则是他从小就熟悉的荒诞、虚假的面孔。由于家族生意的关系,有无数的人,尤其是在狂欢节期间,在他母亲的纪念品商店排队购买伪装,并试图赢得城市最美面具奖。尽管在这些文章中多次提到,恩索尔是一个有争议的、性格内向的人,但他从不吝惜参加城市竞赛,并两次获得冠军。

我们现在可以想象,这位艺术家漫步在奥斯坦德的街头,观看着有趣的狂欢节,而他的内心却在蔑视和钦佩之间徘徊。他的朋友并不多,艺术家们敲开他的家门时,往往受到冷遇和蔑视,但也有一些人在他的一生中陪伴着他,比如卢梭一家和埃玛-兰博特,他们经常给画家写信。在一封信中,他似乎与恩索尔一样,对无趣的人感到厌倦,他在信中把参加他家晚宴的客人描述为 “一群白发苍苍的老人和他们同样白发苍苍的妻子”。他的性情和想法与奥斯坦德的那个男人很相似,两人总是能轻松地交谈,这就是为什么她希望在那些乏味的聚会上他能陪在她身边。但至少,她在安特卫普时,在餐厅的显眼位置摆放着他的自画像,她可以在吃饭时看着这幅画,想象着他们的对话。

尽管这位比利时画家的朋友一只手就能数完,但如果想象他总是独自一人,封闭在画室的半明半暗中,与他的玩偶和面具进行荒谬的对话,那就大错特错了。恩索尔喜欢在城市的街道上漫步,1928 年,他与人合伙创办了一家电影俱乐部(现已解散),在那里放映前卫电影,他可以混迹于人群之中,窥探年轻人的一举一动,了解他们的想法。人们对恩索尔又爱又恨、既厌世又可爱、既棱角分明又心地善良,对他的评价不胜枚举,但人们却从未忘记,他是一个由血肉、骨头、鲜血、谎言、面具和矛盾构成的人,就像世界上其他任何一个人一样,他从不完全暴露自己,却总是明智地选择戴上哪一种伪装。当时有人说他是一个 “雕像般 ”的人,因为他的步态坚定而又放松,他总是穿着黑色的衣服,仿佛他想变成一个影子或一个黑洞,捕捉所有的光芒。他几乎每天都和几个熟人坐在瓦彭普勒林(Wapenplein)北侧的法斯塔夫咖啡馆(在第二次世界大战的轰炸中遭到严重破坏,现在成了一家小酒馆,继续推动着令人震惊的旅游业)里,喝着苏格兰威士忌或波特酒(视天气而定),看着远处淙淙流淌的大海,忘我地欣赏和鄙视着过往行人。

本文作者 : Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。