by Federico Giannini, Ilaria Baratta, 发布于 13/09/2019

分类:

作品和艺术家

- Quaderni di viaggio / 免责声明

在达芬奇的《安吉利之战》复制品中,《塔沃拉-多利亚》无疑是最著名、讨论最多的(也是最好的)。让我们仔细看看它。

2012 年 6 月 12 日,意大利文化部秘书长安东尼娅-帕斯夸-雷奇亚(Antonia Pasqua Recchia)与东京富士美术馆馆长五喜多明(Akira Gokita)签署了一项协议,使意大利重新获得了一幅珍贵的 16 世纪绘画作品,即众所周知的《塔沃拉-多利亚》(Tavola Doria),它是达-芬奇(Leonardo da Vinci,1452-1519 年,昂布瓦兹)失落的昂热里战役的直接见证。两国签署的协议规定,该作品将归还意大利,意大利将成为其唯一的所有者,该作品将在两国之间轮流展出 26 年(两年在意大利,四年在日本):在这段漫长的时间结束时,画板将最终归还意大利。为了了解协议是如何达成的,我们有必要追溯一下这件作品的近代史,回到 1940 年,当时这件作品的主人Marcantonio Doria 王子的收藏在那不勒斯的 Palazzo d’Angri 拍卖。多利亚王子的继承人将 “Tavola Doria ”卖给了佛罗伦萨古董商 Ciardiello,后来这件作品被瑞士商人 AntonioFasciani 非法收购,并于 1962 年转手卖给了慕尼黑的一家公司 Interkunst GmbH。1970 年,这幅作品被抵押,17 年后,这幅画被卖给了一家德国咨询公司,该公司又于 1992 年将其卖给了东京富士美术馆,价格相当于今天的 3000 万欧元左右。然而,不久之后,日本博物馆意识到这幅作品是非法离开意大利的:这幅画被带到欧洲是因为日本打算对其进行某些检查,2009 年,意大利得知日本博物馆买下了这幅画。宪兵队的文化遗产保护部门在瑞士的一个保险库中找到了 Tavola Doria:因此开始与日本进行谈判(该博物馆是出于善意购买该作品的),并在 2012 年达成协议。

塔沃拉-多利亚》被分配给乌菲齐美术馆,但当它在意大利时,会被定期借出参加临时展览:例如,在 2019 年,这幅画是 "Arte di Governo a la Battaglia di Anghiari"展览的主角之一。Da Leonardo da Vinci alla serie gioviana degli Uffizi》(由加布里埃尔-马齐(Gabriele Mazzi)策划,2019 年 9 月 1 日至 2020 年 1 月 12 日在安吉利在巴塔利亚博物馆举办),该展览提供了一个机会,让人们重温伟大的莱昂纳多画家卡洛-佩德雷蒂(Carlo Pedretti)对这幅画的研究。正如艺术史学家玛格丽塔-梅 拉尼 (Margherita Melani)在她的文章中回忆的那样,佩德雷蒂是第一位在1968年出版《塔沃拉-多利亚》彩色图像的学者:当时,这幅画在慕尼黑。三年前,另一位艺术史学家乔治-尼科德米(Giorgio Nicodemi)告诉他,德国有 “安吉利战役的记忆”。次年,尼科德米再次写信给佩德雷蒂,告知他打算出版一本关于《塔沃拉-多利亚》的详尽研究报告(该计划因这位学者于 1967 年 6 月 6 日突然去世而中断)。因此,佩德雷蒂承担起了深入研究这幅画的任务,并开始与画板的所有者、Interkunst GmbH 公司的所有者乔治-霍夫曼先生通信。梅拉尼强调说,这些信件 "清楚地表明了佩德雷蒂对所有与失落的《安吉利之战》相关问题的关注“:事实上,佩德雷蒂不仅打算重建画板的历史,而且 ”还打算进行具体的研究“,梅拉尼接着写道,”在维奇奥宫的大议会厅(Salone del Gran Consiglio),他始终坚信,至少能够找到莱昂纳多原画的一部分"。因此,佩德雷蒂开始’双管齐下’:试图通过在美国著名杂志《生活》上发表一篇普及性文章来动员公众舆论,同时通过在《艺术》上发表一篇文章来向学者们指出多利亚的问题,从而启动一项涉及瓦萨里壁画分离的雄心勃勃的研究项目"。拆卸瓦萨里壁画的计划没有实现(近五十年后,又有其他人提出了这一计划,但即使是后者,除了在瓦萨里的壁画上发现了几个小洞外,幸运的是这一计划没有继续下去),但研究仍在继续。

在此期间,霍夫曼的财务状况严重恶化,多利亚大教堂也被没收:此外,1982 年,那不勒斯监管局报告称,该作品非法离开了意大利,这让人们大吃一惊。消息传出时,佩德雷蒂正在筹划一个关于安吉利战役的展览,Tavola Doria 将在展览中扮演重要角色(但这一计划未能实现)。佩德雷蒂还长期参与作品归属的争论:过去他将其归于年轻的拉斐尔,后来又归于莱昂纳多本人(他认为这是一幅在墙上作画前的准备性油画素描:在这种情况下,这将是一个更加独特而罕见的事件,因为在墙上作画之前先画油画草图的做法在 17 世纪才开始普及),然后他又采取了一种开放的立场,没有去指名道姓(2014 年,在一篇题为“告别 ”Tavola Doria 的文章中,这位学者写道:“我不再像三四十年前那样,以加里波第式的爆发性强调,在热情高涨的日子里提出自己的归属问题,当时的习惯是毫无尴尬、毫无顾忌地开始全力将作品归于莱昂纳多,甚至至少不提出莱昂纳多会根据拉斐尔不久后会采用的做法,将要求苛刻的工作室任务托付给他的最优秀的学生之一的名字”)。

|

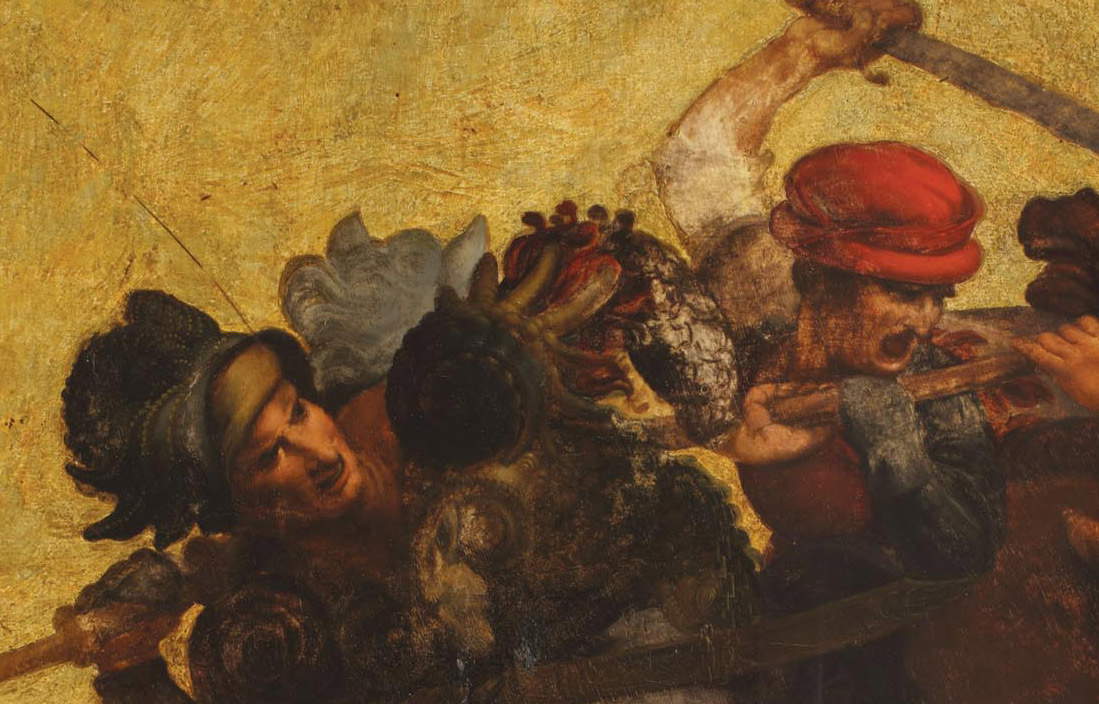

| 弗朗切斯科-莫兰迪尼(Francesco Morandini),又名波皮(Poppi),《Tavola Doria》(1563 年;油画,86 x 115 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆

|

|

| 佛罗伦萨维奇奥宫内的五世纪沙龙。佛罗伦萨信用 Targetti Sankey

|

事实上,关于谁可能是《多利亚塔沃拉》作者的争论由来已久且错综复杂。许多人坚持认为莱昂纳多可能是作者,他们依据的是几条线索,首先是在提及该作品的最古老的文件中,即1621年的多利亚收藏清单(多利亚的前主人,因此得名)中,该作品被称为 “莱昂纳多-达-芬奇的马背上的士兵之战”(后来,在马可-安东尼奥-多利亚1651年的遗嘱中,提到了 “莱昂纳多-达-芬奇的骑兵之战”)。当然,这两份 17 世纪的文件本身并不能说明什么问题,但过去那些支持将作品归属于莱昂纳多的人却诉诸于其他因素,地中海文明学者路易斯-戈达特(Louis Godart)在其 2012 年出版的《多利亚塔沃拉》(La tavola Doria)一书中对所有这些因素进行了总结:例如,预备图中的五角星(虽然不总是,但通常会让人否定它是临摹作品的可能性),马的太阳穴上出现的之字形线条,这种线条在莱昂纳多的多幅图形作品中反复出现、已知存在一幅描绘安吉利之战的画作,当时画家正在新圣玛丽亚厅工作;安吉利之战的几个已知复制品均出自 Tavola Doria;还有一些元素非常精确地再现了达芬奇的草图和笔记。这些细节本身并不能排除作品可能出自莱昂纳多之手的假设,但也不能支持这一假设。

从这个意义上说,最新的深入研究(可追溯至 2018 年)是美国艺术史学家路易斯-亚历山大-瓦尔德曼(Louis Alexander Waldman)的研究,他否定了任何关于莱昂纳多自传的假设(甚至带有某种讽刺意味:他写道,“所谓莱昂纳多主义者不竭的乐观主义,往往伴随着完全缺乏自我批判精神”,“是一种现代科学尚未找到治疗方法的疾病”)。为了了解《多利亚之桌》的作者可能是谁,沃尔曼将目光转向了一幅 “孪生 ”作品:一幅可能出自同一时期的画作,同样再现了安吉利战役的中心部分。这是另一幅板画,创作于 1563 年左右,保存在佛罗伦萨的维奇奥宫(存放在乌菲齐美术馆,自 1635 年起就有收藏记录,在 1635 年的一份清单中,这幅画被列为莱昂纳多的作品)。沃尔德曼指出,乌菲齐藏品中的《Battaglia di Anghiari》比《TavolaDoria》略大(因此根据沃尔德曼的说法,后者可能是《Tavola Doria》的预备研究),“在现有的复制品中,它是独一无二的,因为它呈现了莱昂纳多模型未完成区域的微妙色调渐变,与构图最右侧骑白马的骑士的轮廓相对应;它还包括其他早期临摹者忽略的、《Tavola Doria》中仅有暗示的零散轮廓的详细说明”。这幅画的完成度非常高,表明作者很可能是在原作被毁之前(尤其是在瓦萨里开始装饰五世纪沙龙之前,即 1563 年以后)直接在原作漫画上创作的。瓦尔德曼本人曾提议将这幅《安吉利的战斗》的摹本归功于弗朗切斯科-莫兰迪尼(Francesco Morandini,又名波皮,1544 年-佛罗伦萨,1597 年),他是 16 世纪下半叶托斯卡纳的主要艺术家之一。

美国学者在两幅再现战役的作品中(因此也在 Tavola Doria 中)发现了波皮画风的一些特点:“造型的珍珠般绚丽,笔触的液体般明亮,以及将莱昂纳多的自然主义面孔风格化为冷酷的举止主义面具(无可辩驳的艺术家之手的痕迹),这些都带有年轻卡森提诺画家的标志:画中的表情冷漠而疏离,同时又赋予肉体以新鲜的红宝石色调”。又如:“在这两幅画中[......],同样的脸部轮廓再次出现,五官轮廓分明,类似于高雅优美的面具,肤色不透明且偏红,符合卡森提诺画家的习惯”。沃尔德曼指出,这些元素恰恰可以在弗朗切斯科-莫兰迪尼的一些作品中找到:例如,在他家乡的《哀悼死去的基督》画作中(圣约翰的脸与左边第一个骑士弗朗切斯科-皮奇尼诺的脸相似,我们稍后会看到),或者在阿雷佐瓦萨里之家博物馆的作品《太阳之家》中(手臂的绘画方式),或者在普拉托比勒托里奥宫博物馆的《托比亚斯和拉斐尔》中(特有的拉长人物形象)。此外,众所周知,波皮年轻时是个多产的临摹者:因此,他也临摹达芬奇的著名壁画也就不足为奇了。还有一个有趣的情况:莫兰迪尼是 1563 年至 1570 年间与瓦萨里合作绘制五世纪沙龙壁画的艺术家之一,因此可以推断这位艺术家是在这项重要工作的背景下临摹了莱昂纳多的作品。然而,这两幅画是受其作者解释影响的摹本(例如,在 Tavola Doria 画中,左边有一个士兵,地上有一面盾牌,而在 Palazzo Vecchio 画中则没有),沃尔德曼总结道,我们必须将他想象成’最后一位临摹莱昂纳多杰作的画家’、我们必须感谢他,’因为他看到了什么,并以如此敏锐的触觉和对细节的关注勤奋地临摹了什么,同时还为这两幅画注入了他 16 世纪晚期优美典雅的风格的生动印记’。将作品归属于波皮的说法已经获得了共识:例如,在安吉利的同一次展览上,展出的作品正是归属于波皮,尽管作品上标有一个问号。

|

| 弗朗切斯科-莫兰迪尼(Francesco Morandini),又名波皮(Popp i?)

|

|

| 弗朗切斯科-莫兰迪尼(又名波皮),《哀悼死去的基督》(约 1580-1590 年;布面油画,140 x 100 厘米;波皮,圣马可前厅

|

|

| 弗朗切斯科-莫兰迪尼(又名波皮),《太阳之家》(16 世纪第三季度;油画,54 x 61 厘米;阿雷佐,瓦萨里之家

|

|

| 弗朗切斯科-莫兰迪尼(又名波皮),《托比亚斯和天使》(1572-1573 年;板上油画,215 x 130 厘米;普拉托,比勒托里奥宫博物馆)。博士来源:弗朗切斯科-比尼

|

尽管莱昂纳多的自传假设已不再被接受,但《塔沃拉-多利亚》仍是一幅相当重要的画作,要了解这幅画,首先要了解绘画情节的历史。达芬奇的原作可以追溯到 1503 年至 1506 年期间,佛罗伦萨共和国决定装饰维琪奥宫的五旬厅,这是这座建筑中最大的房间(长 54 米、宽 23 米、高 18 米):这里是共和国大议会的所在地,大议会是在佛罗伦萨被吉罗拉莫-萨沃纳罗拉(Girolamo Savonarola)统治时成立的一个管理机构,由五百名成员组成),画的是佛罗伦萨人取得胜利的战斗场景:米开朗基罗受命绘制卡西纳之战,而莱昂纳多则负责安吉利之战。两个项目都没有完成:米开朗基罗在完成之前就离开了,而莱昂纳多在未能完成沙龙墙上的绘画之后就放弃了。根据一直以来被认为是最有可能的版本,莱昂纳多本想尝试一下漆画技术:他没有在墙上绘制壁画,而是在已经干透的石膏上用油彩作画,然后用两口烧木柴的大锅发出的热量让油彩干透。在Anonimo Magliabechiano的描述中,“在低处,火将[画作]烘干,但在高处,由于距离太远,没有加温,材料就滴落了”。从本质上讲,房间太大,热量不足以烘干画的上半部分,因此上半部分的颜色会滴落到下半部分,不可挽回地毁坏了整幅画。然而,学者罗伯托-贝鲁奇(Roberto Bellucci)最近提出的一个假设对这一说法产生了怀疑:漆画实际上涉及蜡的使用,而蜡在热源的直接作用下会融化,无论如何都会对作品造成损害。老普林尼(Pliny the Elder)在描述这种技术时说,热量的作用是加热支撑物,以促进融化在蜡中的颜色的附着。因此,贝鲁奇强调,如果莱昂纳多使用了类似的技术,那么热量会使底部的部分比顶部的部分滴得更多,因为顶部的部分离火更远。因此,正如人文学者保罗-乔维奥(Paolo Giovio,科莫,1483 年-佛罗伦萨,1552 年)所指出的那样:“在佛罗伦萨官邸的议事厅中,还保留着一场战胜米兰人的战斗,场面壮观,但不幸的是,由于石膏的缺陷,它顽固地拒绝接受溶解在胡桃油中的颜色,因此没有完成”。无论如何,可以肯定的是,这次失败让莱昂纳多放弃了:很可能是在 1505 年的秋天。

Tavola Doria》是最早的《安吉利战役》摹本之一,描绘了冲突的中心时刻--争夺米兰旗帜的斗争,争夺者是佛罗伦萨军队的两名骑士和米兰公国(当时由菲利波-玛丽亚-维斯康蒂(Filippo Maria Visconti,米兰,1392-1447 年)统治)军队的两名骑士。这些事件可以追溯到 1440 年 6 月 29 日,是米兰人咄咄逼人的扩张政策的一部分,米兰人试图在意大利中部扩张自己的领地,损害邻国的利益:在失去维罗纳(被威尼斯人(米兰的敌人)重新征服)和未能拿下布雷西亚之后,米兰人将目光转向了罗马涅和托斯卡纳。米兰军队在罗马涅几乎没有遇到抵抗,他们在翁布里亚雇佣兵队长尼科洛-皮奇尼诺(Niccolò Piccinino,佩鲁贾,1386-米兰,1444)的率领下,越过亚平宁山脉,洗劫了穆杰罗,并占领了几个村庄、教皇国派遣军队帮助佛罗伦萨的盟友,由阿奎莱亚牧首、教皇武装部部长卢多维科-斯卡兰波-梅扎罗塔(Ludovico Scarampo Mezzarota,威尼斯,1401年-罗马,1465年)率领。佛罗伦萨军队在其统帅阿布鲁兹贵族皮埃特罗-詹保罗-奥尔西尼(Pietro Giampaolo Orsini)的率领下,开始抵御米兰人的进攻,并收复了一些失守的要塞,与此同时,同为佛罗伦萨盟友的威尼斯军队在松奇诺(Soncino)击败了伦巴第前线的米兰人。由于形势对米兰人不利,他们决定撤退,但在此之前,他们试图对佛罗伦萨人发动最后一次气势汹汹的进攻。1440年6月29日,进攻如期在安吉利(Angiari)发生,但正如当时的编年史所记载的那样,佛罗伦萨人取得了胜利,击溃了米兰军队,并成功夺取了他们的旗帜。当地公证人朱斯托-德-安吉利(Giusto d’Angiari)写了一篇日记,在安吉利展览期间对这篇日记进行了重新审查:“6月30日星期四上午,佛罗伦萨传来消息,我军(即佛罗伦萨人)在圣彼得节当天攻破了米兰公爵(即尼科洛-皮奇诺)在安吉利的营地,该营地位于安吉利城脚下,朝向博尔戈,我军从他那里夺取了约3000匹马、16名领队和其他士兵,以及博尔戈的1456名俘虏和其他地方的许多俘虏。这是一场伟大的胜利,他们夺走了他们的旗帜。我们举行了盛大的宴会,这是当之无愧的,因为这是托斯卡纳的健康。尼科洛-皮奇诺(Niccolò Piccino)带着约 1 500 匹马在洛博尔戈(lo Borgo)逃走,当晚他就越过阿尔卑斯山,给自己带来了巨大的损失和耻辱”。这对佛罗伦萨人来说是一次决定性的胜利,因为它宣告了米兰在意大利中部目标的终结。

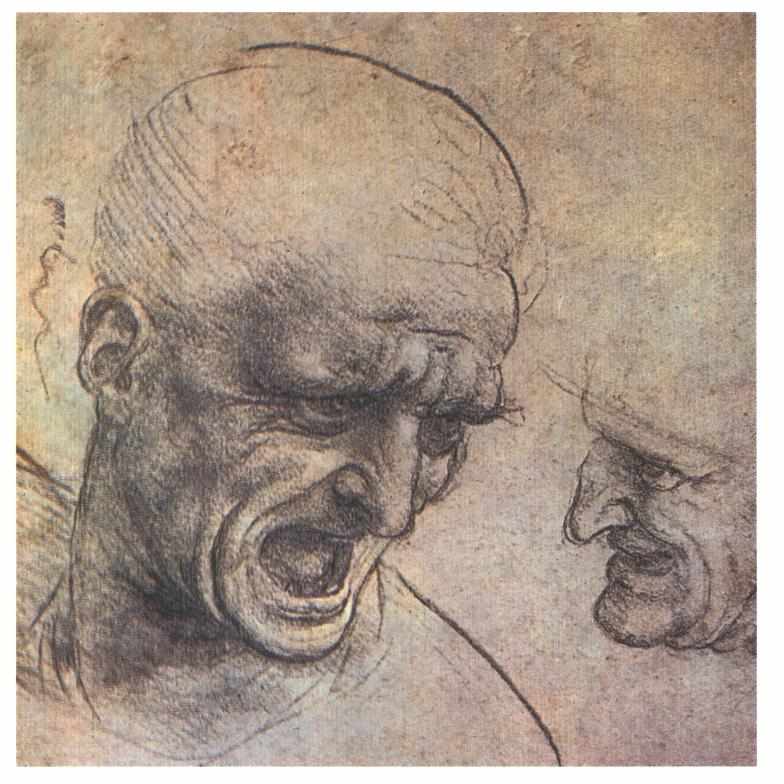

莱昂纳多讲述的这一情节只能通过摹本了解:漫画原作已不复存在,莱昂纳多绘制的完整图画也不复存在(只有部分构图的研究报告,下文将对此进行讨论)。从摹本中我们可以看出,画风大致相同:上半部分是两支军队的四位主要指挥官,从左到右依次是尼科洛之子弗朗切斯科-皮奇尼诺(Francesco Piccinino,佩鲁贾,约 1407 年-米兰,1449 年),他是翁布里亚民兵的首领,然后是他的父亲尼科洛,然后并排是佛罗伦萨军队的指挥官,即卢多维科-斯卡兰波-梅扎罗塔和皮埃特罗-詹保罗-奥尔西尼。两位米兰队长的脸扭曲成近乎狰狞的面孔(弗朗切斯科-皮奇尼诺的脸则扭曲得让人不舒服:他几乎像是在逃跑,莱昂纳多可能是想暗示这位年轻的指挥官 1446 年在波河附近的梅扎诺被威尼斯人击败后逃跑的情景),而斯卡拉波和奥西尼则显得更加冷静,但仍然坚毅果敢。人物的装饰也值得注意:弗朗切斯科-皮奇尼诺(Francesco Piccinino)身穿饰有山羊角的盔甲,暗指魔鬼(他的父亲只戴了一顶贝雷帽,但他那充满暴力和凶狠的表情本身就足以说明问题),米兰人则带有负面含义、而佛罗伦萨的士兵则恰恰相反,因为斯卡兰波的头盔上装饰着一条龙(根据长期研究安吉利战役的艺术史学家弗兰克-佐尔纳(Frank Zöllner)的说法,龙是军事勇气的象征,同时也是谨慎的象征),而奥尔西尼的头盔则让人联想到雅典娜女神的面罩和翎羽。下面是其他士兵:在 Tavola Doria 中,左边有一个手持盾牌的士兵,中间是两个赤手空拳、怒目而视的士兵(暗指文艺复兴时期经常追随财富船长的士兵:即使不是手无寸铁,也是装备简陋、粗鲁无礼、受最卑鄙、最粗野的本能驱使,容易对财产和人身犯下罪行)。在中间的是马匹,它们也参加了战斗:然而,它们惊恐地望着前方,似乎想脱离主人强迫它们参加的战斗。

前面提到的戈达特强调了作品可能传达的政治信息:“莱昂纳多,”这位学者指出,"他知道自己必须创作一件具有强烈政治影响的作品。通过对安吉利战役的描绘,我们可以看到一个深思熟虑的佛罗伦萨战胜了残暴无情的雇佣军。那么[......],大师完美地实现了他的意图“。一方面,他的意图通过与佛罗伦萨历史相关的信息得以实现:共和国的敌人被描绘成邪恶、暴力和可怕的人,而佛罗伦萨的雇佣兵则体现了智慧、聪明、谋略和佛罗伦萨制度的胜利。另一方面,戈达特写道:”对战争的无情谴责"。众所周知,达芬奇领先于他的时代,对战争有着非常负面的看法:在他的《绘画论》中,这位艺术家在建议如何在战斗场面中塑造人物形象时写道:“在历史中,以你所遇到的所有方式去做,尤其是在战斗中,在战斗中必然会有无限的变形和弯曲,否则你就意味着兽性的疯狂”。又如《解剖学语料汇编》中写道:“认为夺走人的生命是最令人发指的事情[......],不要让你的愤怒或恶意毁掉如此多的生命,因为珍视生命的人不配拥有这些生命”。因此,倾向于和平主义的莱昂纳多认为战争是一种 “最兽性的疯狂”,是动物而非人类的争斗,与理性的生物格格不入:然而,画家认为战争是必要之恶,如果战争的代价是失去自由的话(阿什伯纳姆手稿中有一篇关于军事艺术论文的序言片段,但从未实现,莱昂纳多在其中写道:“为了维护大自然的主要恩赐,即自由,我想方设法冒犯和保卫被野心勃勃的暴君围困的人们”,因此他从事军事工程师的工作)。在《安吉利之战》中,莱昂纳多本想表达对战争的谴责,尤其是通过两匹马的眼睛:“如果说马匹高贵的轮廓与为维斯康蒂服务的两名骑兵的兽性以及两名步兵在致命决斗中的对峙形成了鲜明对比”,戈达尔重申,“那么,最重要的是两只动物惊恐的眼睛谴责了它们所卷入的混战的恐怖[......]。莱昂纳多笔下的马匹以惊恐的眼神注视着它们所卷入的生死冲突,这是对任何形式战争最有效的谴责”。

|

| 多利亚之桌的细节:弗朗切斯科-皮奇尼诺和尼科洛-皮奇尼诺

|

|

| 多利亚之桌的细节:卢多维科-斯卡兰波-梅扎罗塔和彼得-詹保罗-奥尔西尼

|

|

| 多利亚会议桌的细节:在地面上作战的士兵

|

|

| 多利亚桌的细节:手持盾牌的士兵

|

|

| 多利亚圆桌的细节:战马的目光

|

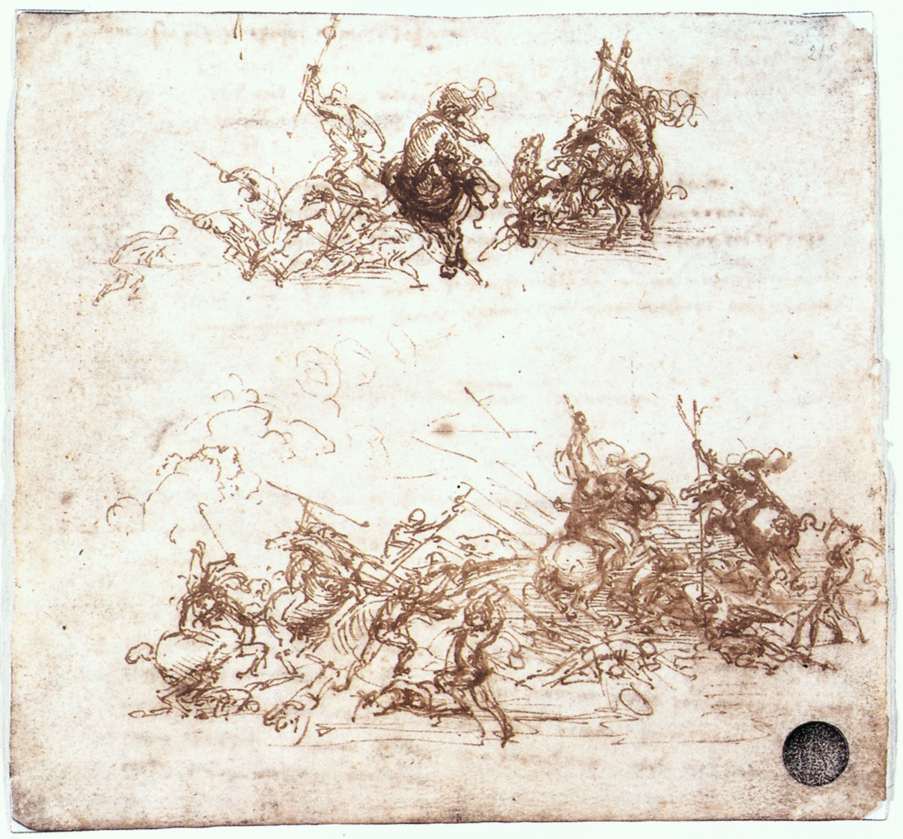

如前所述,我们没有莱昂纳多的完整绘画作品,但保存了一些研究成果:在威尼斯阿卡德米亚美术馆(Gallerie dell’Accademia in Venice)的一些绘画作品中,莱昂纳多研究了骑兵的位置和混战的构图(这些绘画作品展现了特别拥挤和激烈的场面:特别是在《三群斗殴者》中,我们可以看到莱昂纳多是如何专注于两个手无寸铁的人倒在地上的争斗,而站在上面的那个人试图徒手刺穿对手的眼睛),在温莎皇家图书馆有一幅黑色粉笔画,描绘了一些手持旗帜的骑兵,在乌菲齐美术馆有一些关于右边两个骑兵的研究,而在 Szépművészeti Múzeum 保存了一幅骑兵头像研究图,最重要的是达芬奇画家最著名的安吉利战役亲笔研究图,即尼科洛-皮奇尼诺的头像研究图。布达佩斯的研究报告尤为重要:研究达-芬奇艺术的大专家卡门-班巴赫(Carmen Bambach)认为,这些研究报告是达-芬奇在最后起草画作之前为头像所做的最后几份研究报告之一。这位专家在谈到布达佩斯的头部素描(可确定为皮埃特罗-贾姆保罗-奥尔西尼的人物素描)时指出,“艺术家首先粗略地描绘了头部的轮廓,然后用平行的笔触,以他特有的方式从右下角向左上角描绘阴影。然后,他揉搓笔触,以获得一种连续的效果,为了加强轮廓,他用粉笔在纸上划得很硬”。然而,从素描和摹本(都集中在四位男爵之间的冲突上)中可以清楚地看出,这种争斗是莱昂纳多绘画的中心主题。“弗兰克-佐尔纳(Frank Zöllner)写道:”我们所看到的摹本证实了这样一个假设,即无论是在壁画的准备漫画上,还是在壁画本身上,艺术家都没有创作出任何本质上超越旗帜争夺战的构图。不过,这些摹本也确实在一些细节上存在差异,有的表现不同,有的则被掩盖。

在现存的其他作者的作品中,最早的是拉斐尔(Raphael)可能在 1505 年前绘制的草图(他当时也在佛罗伦萨),但很难将其视为摹本,因为莱昂纳多当时仍在创作自己的作品:因此,更有可能的是,拉斐尔的画只是受到了《安吉利之战》的启发,但并不是忠实的摹本。还有其他一些画作可能取材于原版漫画:我们有一幅保存在海牙(佐尔纳说这幅画可能最接近莱昂纳多的原作),还有一幅保存在卢浮宫,由一位 16 世纪的无名临摹者绘制,然后由彼得-保罗-鲁本斯(Pieter Paul Rubens)在下个世纪的意大利之行中重新修改和放大(这位佛兰德画家添加了一些细节,如卢多维克-斯卡兰波(Ludovico Scarampo)手中的军刀、奥尔西尼(Orsini)肩上的旗帜、右侧最后一匹马的尾巴)。

|

| 达芬奇,《Mischia tra cavalieri, un ponte e figure isolati》,为《Battaglia di Anghiari》所作的研究(约 1503 年;浅胡桃木纸上的钢笔和棕色墨水,160 x 152 毫米;威尼斯,美术学院画廊,Gabinetto dei Disegni e delle Stampe)

|

|

| 达芬奇,Cavalieri in lotta,《安吉利之战》研究(约 1503 年;纸上钢笔和黑色墨水,145 x 152 毫米;威尼斯,美术馆,版画和素描部)

|

|

| 达芬奇,《骑士的恶作剧》,《安吉利之战》的研究(约 1503 年;纸上钢笔和黑墨水,145 x 152 毫米;威尼斯,学院美术馆,版画和素描部)

|

|

| 达芬奇,《打着旗帜的骑士》,安吉利之战的研究(约 1503 年;浅色纸上黑色粉笔,160 x 197 毫米;温莎,皇家图书馆)

|

|

| 达芬奇,《尼科洛-皮奇尼诺的头像研究》,《安吉利之战研究》(约 1503 年;粉红纸上红色和黑色粉笔,191 x 188 毫米;布达佩斯,Szépművészeti Múzeum)

|

|

| 达芬奇,《骑士头像》,安吉利战役研究(约 1503 年;粉红纸上红色和黑色粉笔,227 x 186 毫米;布达佩斯,Szépművészeti Múzeum)

|

|

| 达芬奇,《尼科洛-皮奇尼诺头像研究》,《安吉利之战研究》(约 1503 年;粉红纸上红色和黑色粉笔,191 x 188 毫米;布达佩斯,Szépművészeti Múzeum)

|

|

| 拉斐尔-桑齐奥、达-芬奇的《安吉利之战素描》(约 1503-1505;银点画,211 x 274 毫米;牛津,阿什莫林博物馆)

|

|

| 无名艺术家,达芬奇的《安吉利战役临摹》(16 世纪;纸上粉笔、铅笔和钢笔,435 x 565 毫米;海牙,荷兰皇家收藏馆)

|

|

| 16 世纪无名氏和彼得-保罗-鲁本斯,达-芬奇的《安吉利之战摹本》(16 世纪,后经鲁本斯润色;纸面黑色铅笔、钢笔、棕色和灰色墨水、灰色铅笔、白色和灰蓝色颜料,原尺寸 428 x 577 毫米,后放大至 453 x 636 毫米;巴黎,卢浮宫,绘画艺术部)

|

如果《Tavola Doria》和维奇奥宫中的画板确实出自波皮之手,而且这位来自卡森提诺的画家在瓦萨里绘制五世纪厅的壁画之前就绘制了这两幅画,那么我们就可以认为后者是最接近莱昂纳多《Battaglia di Anghiari》的彩绘副本(长期研究《Battaglia di Anghiari》副本问题的 Zöllner 本人在 1991 年就已经认为这两幅画板是通过直接观察壁画绘制的):关键的线索是奥尔西尼(Orsini)的身影未被确定,这表明莱昂纳多的壁画当时尚未完成或已被损坏)。壁画旁边可能是所谓的 “Rucellai 复制品”,之所以称之为 “Rucellai 复制品”,是因为它曾被佛罗伦萨家族收藏(现被米兰的私人收藏):这是一幅非常细致的作品,但它与其他许多复制品有一个不同之处,即在下半部分将对手压倒在地的士兵不是赤手空拳,而是手持匕首(可能是该复制品作者的发明)。

另一个重要的 16 世纪摹本是佛罗伦萨霍恩博物馆收藏的《Lotta per lo stendardo》,这是伊丽莎白-纳丁诺奇(Elisabetta Nardinocchi)最近为 "Arte di Governo a la Battaglia di Anghiari"展览重新勘察的主题:这幅作品于1890年被艺术史学家和收藏家赫伯特-珀西-霍恩(Herbert Percy Horne,1864年出生于伦敦,1916年出生于佛罗伦萨)买下,他将其称为 “我的莱昂纳多旗帜之战的复制品”,买下这幅作品正是因为他想拥有一幅与达芬奇的壮举有关的作品。这件作品应归功于乔瓦尼-安东尼奥-巴齐(Giovanni Antonio Bazzi,1477-1549 年,锡耶纳)的作品《索多马》(Sodoma,Vercelli,1477-1549 年,锡耶纳):事实上,霍恩认为这不是一件直接的摹本,而是索多马摹本的衍生品,尤其是因为霍恩和贝伦森认为其中的元素取自皮埃蒙特画家在罗马法尔内西纳别墅绘制的《亚历山大大帝的故事》。然而,Nardinocchi 将霍恩的复制品与法尔内西纳别墅中的一个场景联系起来,这个场景不是由索多玛画的,而是由他的主要助手巴托洛梅奥-迪-大卫(Bartolomeo di David,锡耶纳,约 1482 - 1545 年)画的,他在阿戈斯蒂诺-奇吉房间的墙上画了伊索 之战的场景:因此,我们在霍恩复制品中看到的背景中的海景应该来自巴托洛梅奥的伊索之战。有趣的是,索多玛本人在创作法尔内西纳别墅的壁画时,很可能也受到了莱昂纳多的启发,伊索之战场景中的两匹马、战斗者和地上的士兵就说明了这一点(不过,请记住,这幅画是乔瓦尼-安东尼奥-巴齐(Giovanni Antonio Bazzi)画的):因此,霍恩复制品的价值也在于这种奇特的相互参照。

最后,值得一提的是至少还有两幅 16 世纪的摹本,它们很可能是通过观察莱昂纳多的壁画而直接创作的:一幅转印到画布上的木板油画,因曾被画家兼收藏家查尔斯-蒂姆巴尔收藏而被称为 “蒂姆巴尔摹本”(如今为一位收藏家所有,他于 2014 年在苏富比拍卖会上以 25.7 万美元的价格售出),与荷恩摹本一样,其与众不同之处在于风景的存在;最后是小洛伦佐-扎奇亚(Lorenzo Zacchia the Younger,卢卡,约 1514 - 1587 年)于 1558 年创作的铜版画,据称其灵感来自达芬奇的一幅画板。据古籍记载,这幅画是达-芬奇在新圣玛丽亚广场的爸爸厅(Sala del Papa)中创作的,准备最后在墙上完成。无论如何,Zacchia il Giovane 对模型进行了许多改动:武器(例如,Scarampo 使用了一把斧头)、马匹的比例、马尾巴遮住了在地上战斗的两名士兵中的一名(鲁本斯修饰过的画作也是如此)。

|

| 无名艺术家,达芬奇的《安吉利之战临摹》,又称《鲁切莱临摹》(16 世纪;钢笔画,290 x 430 毫米;米兰,私人收藏,曾为佛罗伦萨鲁切莱收藏)

|

|

| Ambito del Sodoma,为标准而战,出自达芬奇的《安吉利战役》(16 世纪;布面油画,154 x 212 厘米;佛罗伦萨,霍恩博物馆)

|

|

| 巴托洛梅奥-迪-大卫,《伊索之战》(1519 年;壁画;罗马,法尔内西纳别墅)

|

|

| 无名艺术家,达芬奇的《安吉利战役摹本》,又名《蒂姆巴尔摹本》(16 世纪;布面油画,72.8 x 84 厘米;私人收藏)

|

|

| 小洛伦佐-扎基亚,达芬奇的《安吉利战役摹本》(1558 年;铜版画,374 x 470 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜,Graphische Sammlung)

|

所有这些复制品(我们特意忽略了大量 17 世纪的复制品:如前所述,鲁本斯也制作了一幅)都证明了达芬奇的《安吉利之战》所带来的巨大财富。Tavola Doria》也符合这种模式,尽管它只是在 1939 年法西斯政权强烈要求举办的莱昂纳多大展上才首次公开展出,而且展出的目的并非科学目标,而是宣称要 “颂扬莱昂纳多-达-芬奇无与伦比的旷世奇才,他几乎被视为所有拉丁和基督教文明的象征”,但它无疑是莱昂纳多原作复制品中最 “冒险 ”的作品。如前所述,这幅画最早见于 1621 年,当时由乔瓦尼-卡罗-多里亚(Giovanni Carlo Doria)所拥有,他可能是从美第奇家族那里得到这幅画的,他与美第奇家族保持着密切的联系(以及艺术品的交流)。乔瓦尼-卡罗一定非常重视这件作品,因为在清单中,这件作品的价值不低于 300 斯库迪,这是一个非常高的数字,而且在他去世后,这件作品被列入了他的作品核心,将直接转交给他的继承人马尔康托尼奥-多利亚,后者将以最合适的方式保存这件作品。当多利亚家族通过他们的婚姻政策在南部建立了世仇后,塔沃拉也随之南迁,因此该作品被证明是多利亚-安格里家族的财产之一。

剩下的就是近代史了:从所有权的变更(包括非法离开意大利)到极具破坏性的修复,即移除画作的背景,用现在的金色背景取而代之(可能是为了突出人物),从国际谈判到作品回归意大利。在所有绘制的《安吉利之战》复制品中,《塔沃拉-多利亚》可能是质量最好的一件。 此外,尽管它可能不是最忠实于原作的复制品,但它仍然是了解芬奇天才思想的宝贵资料。

重要参考书目

- Gabriele Mazzi(编辑),《政府的艺术与安吉利之战》。Da Leonardo da Vinci alla serie gioviana degli Uffizi, exhibition catalogue (Anghiari, Museo della Battaglia e di Anghiari, from 1 September 2019 to 12 January 2020), S-EriPrint Editore, 2019

- 路易斯-亚历山大-瓦尔德曼(Louis Alexander Waldman),《多利亚塔沃拉》(La Tavola Doria)。弗朗切斯科-莫兰迪尼(Francesco Morandini),又名波皮(Poppi),莱昂纳多《安吉利城堡》的临摹者,见 Alberta Piroci Branciaroli,Nel segno di Leonardo.La Tavola Doria dagli Uffizi al Castello di Poppi,展览目录(Poppi,Castello,2018年7月7日至10月7日),Polistampa,2018年

- Cristina Acidini、Marco Ciatti(编辑),《La Tavola Doria tra storia e mito》,研究日会议记录(佛罗伦萨,Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi,2014年5月22日),Edifir,2015年

- Marco Versiero,“Trovo modo da offendere e difendere”: la concezione della guerra nel pensiero politico di LeonardoinCromohs, 19 (2014), Firenze University Press, pp.

- Louis Godart,La Tavola Doria.通过非同寻常的发现追踪莱昂纳多和 “安吉利之战”,Mondadori,2012 年

- 卡门Bambach (ed.),Leonardo Da Vinci: Master Draftsman, exhibition catalogue (New York, The Metropolitan Museum of Art, 22 January to 30 March 2003), The Metropolitan Museum ed., 2003

- Frank Zöllner,La Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci fra mitologia e politica,XXXVII Lettura Vinciana(1997 年 4 月 18 日),Giunti,1998 年

- Frank Zöllner,Rubens Reworks Leonardo: ’The Fight for the Standard’inAchademia Leonardi Vinci, 4 (1991), Giunti, pp.

本文作者 : Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati

Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da

Federico Giannini e

Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato

Finestre sull'Arte nel 2009.

Clicca qui per scoprire chi siamo

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。