中央修复研究所自 1941 年成立以来,一直是世界保护和修复领域无可争议的参照 点,但为什么它不得不在意大利开展研究工作,而保护管理部门和大学却对此漠不关心, 直至沦落到今天的地步?这个问题有很多答案。一个是遥远的事件。1948 年,罗伯托-隆吉(Roberto Longhi)与贝尔加莫的修复师毛罗-佩里乔利(Mauro Pellicioli)展开了针对布兰迪和 Icr 的极其激烈的论战。

龙希,1939 年 Icr 成立时的支持者之一,战后初期一直是 Icr 技术委员会的成员。佩里乔利(Pellicioli),在 Icr 成立之初,由于他与皮埃蒙特艺术史学家的密切关系,立即被任命为首席修复师。这是一场针对国际博物馆理事会的论战,龙吉以其作为伟大学者和意大利艺术史学家大学生涯仲裁者的无可争议的权威,企图关闭国际博物馆理事会,或至少罢免其理事布兰迪。皮埃蒙特艺术史学家在 1948 年 1 月 5-6 日的 “Corriere d’informazione”( )上发表了一篇文章,揭开了这场争论的序幕,而锡耶纳艺术史学家则在几天后给予了正面回答。如果说即使在今天,我们仍然不能完全理解这一事件的原因和界限,但我们可以肯定地说,这是文化、技术和人性层面上最悲哀的事件,直到 “delatoria 的信 ”为止。(安东尼奥-保鲁奇(Antonio Paolucci)写的),1948 年 8 月 25 日,龙吉看到他的迫害没有成功,于是给当时的总干事古列尔莫-德-安杰利斯-德-奥萨特(Guglielmo de Angelis D’Ossat)写了一封信,声称(又是佩里乔利吹的火)Icr 用错误的修复方法毁坏了一些重要的绘画作品。事实并非如此,布兰迪很容易就证明了这一点。

乌尔巴尼亲眼目睹了这场争论,对他来说,这场争论是一次教育(他是这么告诉我的),让他认识到艺术史世界的暴力、道德和人性的贫乏,而且他寸步不让地支持布兰迪和 Icr 的立场。Icr(“le style est l’homme”)的立场,对隆基的不容忍和对佩里乔利的绝对厌恶不断变化:“令人吃惊的是,这样一个人物(佩里乔利)竟然被龙基牢牢地掌握在手中。这当然相当令人好奇。任何想要撰写意大利修复史的人都必须接受这一现实。也就是说,即使在二十世纪四五十年代,主要的艺术史学家对于修复的想法从技术角度来看也是完全不存在的,所以他们就把那些被认为有魅力但却没有能力的人物带在身边”。

关于这场争论的原因,我们也不能排除是为了让龙希与布兰迪修复思想的一个核心观点--保护绘画中的铜锈--对立起来。1949年,这位锡耶纳艺术史学家对20世纪30年代末至40年代中期在伦敦国家美术馆进行的意大利板画清洗工作采取了非常严厉的态度。1949年,他在《伯灵顿杂志》上发表了一篇著名的文章《与漆膜有关的绘画清洗》,点燃了这场争论,在欧洲和美国的艺术评论界掀起了一场关于清洗问题的大讨论,从而使Icr获得了无可争议的国际声誉。在伦敦,修复师和艺术史学家认为,科学研究--如今依然如此--使他们无需反思自己的所作所为,无视历史上有关技术论文的立场。布兰迪在修复《国际文化权利公约》时并没有犯这样的错误。布兰迪首先将在 Icr 修复中的一些画作(其中包括乔瓦尼-贝利尼的 “Pala di Pesaro”)上发现的原始清漆残留物与菲利波-巴尔蒂努奇(Filippo Baldinucci)于 1681 年出版的 “Vocabolario toscano delle Arti del Disegno ”中的 “Patena ”条目联系起来:“Patena。画家使用的声音,又称皮肤,是时间在绘画作品上造成的普遍变色,有时也有利于绘画作品”。

这两个数据表明:第一,即使在那个年代,仍有一定数量的画作上残留着原始清漆,这些清漆只能被解释为’铜锈’;第二,早在 17 世纪,铜锈就被艺术家们视为一种明确的技术和美学事实。布兰迪的另一个伟大功绩是证明了历史技术文献知识在修复中的根本重要性,这也是为了让科学调查更有意义,以便在解释分析数据和清洁干预时尽可能减少误差。今天,锡耶纳艺术史学家对那些在意识形态上吹嘘科学研究 “一定精确”、与历史技术文献所言完全一致,而事实却几乎总是相反的监理教授和化学家们正在进行的越来越激进的清洁工作会有什么看法,我们不妨拭目以待。

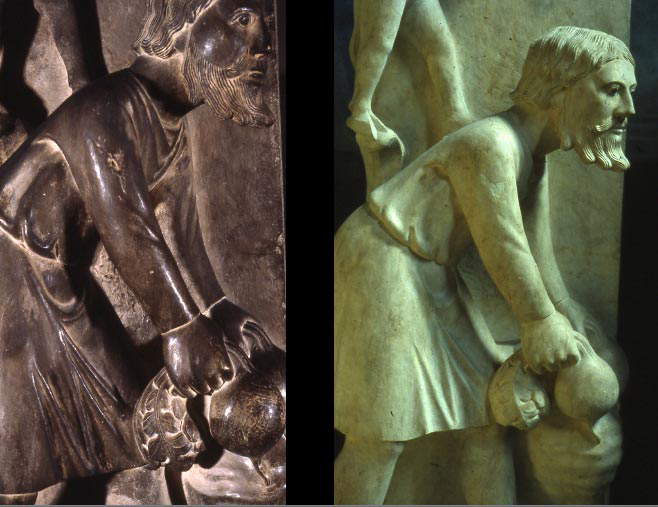

面对这一切,龙吉在1940年就罗马圣萨比纳教堂的修复问题曾这样驳斥过这个问题(已经与布兰迪 “武装和平 ”了?八年后,他在 “Corriere d’Informazione ”上发表的文章中确认了同样的观点。显然,他忽略了佛罗伦萨十字军教士的《词汇》中存在的这一条目,或者是略过了它。这也符合这位伟大的皮埃蒙特艺术史学家的特殊管理自学能力。隆基和布兰迪之间的正面冲突,也是现代修复工作的两种基本发展方向之间永无休止的对比的结果。简单地说,就是古董修复,这与 15 世纪已经用于雕塑的古董科学并不相混淆:瓦萨里关于多纳太罗 “按照风格 ”修复古代玛西亚斯雕塑的描述就是这方面的典范。17 世纪末,乔凡-皮埃特罗-贝洛里(Giovan Pietro Bellori)和卡罗-马拉蒂(Carlo Maratti)对法尔内西纳的拉斐尔壁画进行了干预,从乌尔比诺使用的古代雕像模型出发,修复了人物的缺失部分,从而开创了现代批判性修复的先河。

另一种方式,即历史主义方式,起源于 19 世纪下半叶的乔万-巴蒂斯塔-卡瓦尔卡塞莱(Giovan Battista Cavalcaselle )和卡米洛-博伊托(Camillo Boito),后传至布兰迪和阿甘。修复的方式本身就是一种批判行为,因为它将作品恢复到其真实的面貌,因此,除了通过事后显现整合,例如通过垂直笔触重建(布兰迪的 “孵化”)之外,永远无法弥补随着时间推移而退化或丢失的部分。19 世纪,随着私人收藏的普及,绘画和雕塑的修复成为一个明确独立的职业,修复师成为艺术史学家的一个特殊分支:仅举两个例子,乔瓦尼-莫雷利(Giovanni Morelli)和卡韦纳吉(Cavenaghi),以及我们已经看到的佩利乔利(Pellicioli)和隆基(Longhi)。1866 年出版的两本修复手册认可了这一独立的职业:一本由锡耶纳人(实际上是佛罗伦萨人)修复师 Ulisse Forni 撰写,另一本由贝加莫修复师 Giovanni Secco Suardo 撰写。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。