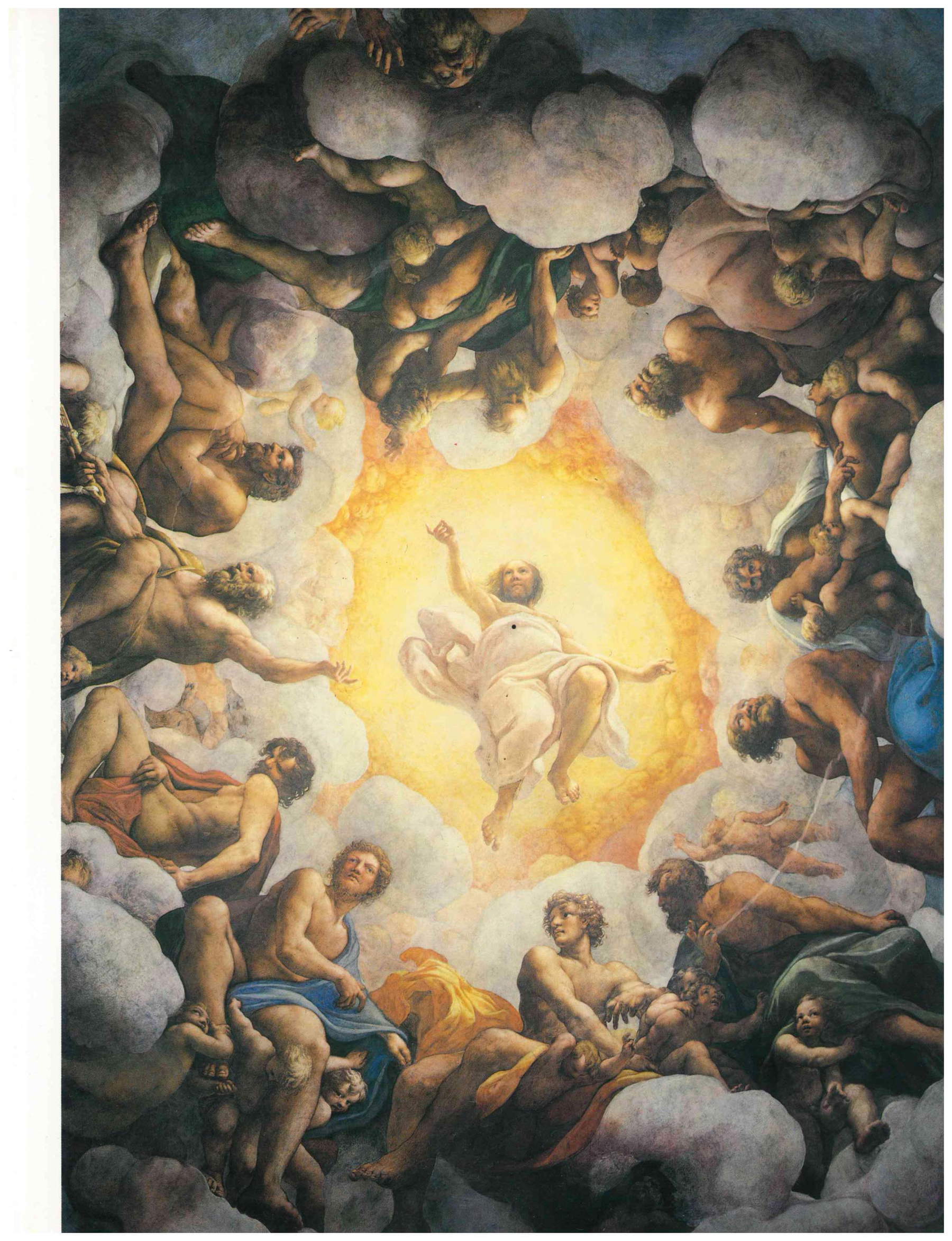

正如布鲁诺-赞纳尔迪(Bruno Zanardi)5 月 18 日的文章所预期的那样,在弗朗西斯-哈斯凯尔(Francis Haskell)撰写的文章之后,我们在下文中发表阿尔贝托-阿尔巴西诺(Alberto Arbasino)为关达 1990 年出版的书所写的文章,该书是在修复帕尔马圣乔凡尼圆顶上的科雷焦壁画时出版的。

在司汤达的 “神圣!神圣!”(“多么诱人的优雅!多么天赐的优雅!表达的优雅与风格的优雅相结合!一个奇迹!这是音乐而不是雕塑!”),多少个十年的畏缩和皱眉:科雷乔太优雅了......科雷焦傲慢无礼Correggio corny...庸俗的科雷焦文艺复兴时期的科雷焦...圣母和臀部...切片的科雷焦...

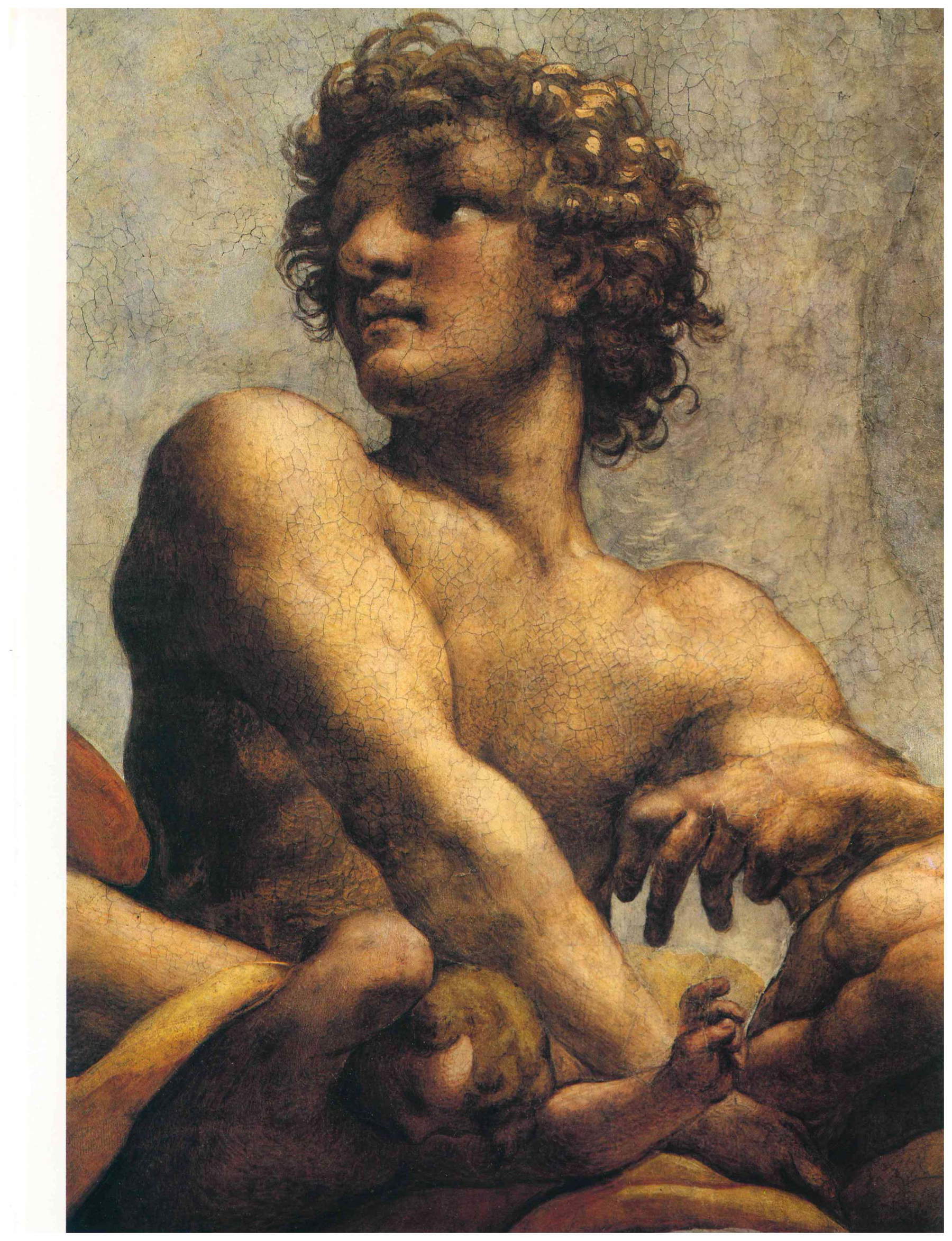

但是,科雷焦那著名的光芒--肤色和皮肤的柔美情色,就像秋天的嫩果,让人忍不住想去触摸--似乎在北方的天空下,从维也纳到德累斯顿再到柏林,在更暗淡、更朴实、更少桃子或杏果酱或挽歌的脸颊上,传播着一种音乐的魅力和诗意的温暖,而这种魅力和温暖越来越少,越来越没有礼貌,也越来越没有激情,更没有媚俗。科雷焦的画墙和一排排王朝沙龙里的壁炉,似乎也在温暖和照亮着那些显赫的画廊。即使是在崇高的同伴中:毛绒绒的艾奥像一位性高潮圣人一样陶醉在云雾缭绕的 “金刚 ”充满弹性的爪子的捕捉之中(有一种对大帆船香水的赞美之情);甘尼米德让狗对明确的鹰感到困惑(就像一个多汁的小家伙第一次让一个拿着糖果的大个子把自己抱到灌木丛后面一样)--挂在艺术史博物馆里的这幅画,就像在一个 “狂欢 ”的世界里,在一个 “狂欢 ”的世界里,在一个 “狂欢 ”的世界里。这幅画悬挂在哈斯堡艺术史博物馆,旁边是另一位帕尔米吉亚尼诺天使,他伸出不再天真无邪的背后,好像在锯木桩或给自行车轮胎充气。(但旁边的圣保罗并没有像看上去的那样因为被扎而摔倒,而是被这位傲慢的预示性骑马者冷落了,他的头如此优雅而小巧:一个马的错觉......)。

......而从鲁道夫二世(旧布拉格......)感性而英勇的收藏,到奥古斯都三世(旧德累斯顿......)虔诚的祭坛作品收藏,在文艺复兴的四年间,“旧 ”德累斯顿............),在萨克森最高的 Gemäldegalerie 中的四幅 Correggesque Madonnas 的背景下,我们就可以看到 “我们的安东尼 ”的特征,这与那些不是三四十次重写同一部小说,而是不断改变其主题和技术方法的作家如托马斯-曼(Thomas Mann),从《托尼欧-克罗格》和《威尼斯之死》的小格局到《约瑟夫和他的姐妹们》和《浮士德》的巨大、无羽锥形穹顶是相同的。......... “白昼之外 ”的晨铲和聚光灯下的夜铲;只有几个人一动不动的铲子,如乔尔乔内的 Castelfranco,或有几个圣人优雅动作的铲子,如多索-多西的乔治和米歇尔。在拉斐尔的《西斯廷圣母像》、波提切利和曼特尼亚以及最伟大的威尼斯画家之间的三个德累斯顿式大厅里,在科斯梅-图拉(Cosmè Tura)的《圣塞巴斯蒂安尼》和安东内罗-达-墨西拿(Antonello da Messina)的《圣塞巴斯蒂安尼》之间来回穿梭。

在布达佩斯博物馆的三重神殿中,经过一个不相称的楼梯,在一个由伦纳德式伦巴第人(Leonardesque Lombards)组成的黑暗大厅外的一个圣母长廊中,科雷格式的圣母在一个可疑的巴罗奇(Barocci)旁边,以及在拉斐尔的《埃斯特哈齐》(Esterhàzy)面前,非常虔诚地吮吸着圣婴。这是一个非常虔诚的集体或组合:在小圣母像下,人们想象着孩子们的床铺和晚安之吻。但同时也是 “女士们的早餐”,因为那里唯一的男人是拉斐尔扮演的年轻的皮埃特罗-本博,就像在 女士们的午餐会上,每十位女士中就有一位男士,因为她们的经理丈夫告诉每个人 “自己去那里”,而她们的餐桌上只有一位 脱口秀文人。

然而,在柏林,在一个相当长的大厅的尽头,亲爱的莱达走过的路比我们许多世故的姑妈加起来都要多,不是吗?与腓特烈二世一起去曼托亚,与腓力二世一起去马德里,与鲁道夫二世一起去布拉格,与古斯塔夫-阿道夫一起去斯德哥尔摩,与克里斯蒂娜一起去罗马,与奥德斯卡尔基家族一起去布拉奇亚诺,与奥尔良家族一起去巴黎,与普鲁士的腓特烈二世,也就是贡萨加的同名人一起去柏林,又与拿破仑一起去巴黎,然后又回到了达勒姆。在经历了这么多不同的公司之后,现在沙龙里的直接竞争一方面是提香的维纳斯,卷发音乐家在田园牧歌般的氛围中为她弹奏管风琴另一方面,则是《告别洛特式基督的母亲》(“母亲......哦,母亲,再见!”曼里科!...我的儿子在哪里?“我的儿子在哪里?......”),对称的门廊充满动感,但又向所有风向开放,令人感到不适。普拉多的画册上可能会说,科雷焦 “虽然不是画家,但和萨尔托一样,他的画预示了这种风格”。但是,围绕着这位拥有活泼美丽的 “自家的雏鸟 ”的莱达,一些较小的雏鸟在《天鹅湖》中孕育出了更年轻的鸟儿,这无疑比柴可夫斯基的《天鹅湖》更吸引人。

在今天的意大利,试图参观科雷吉欧斯的游客或许可以告诉他们,达纳埃不再住在破败不堪的博尔盖塞别墅(Villa Borghese)里,就像炸弹下的德累斯顿一样,它将散发出也许是银色的光芒,不再 “黄得发亮”。而艾米利亚的马提尼酒、基督和圣母玛利亚则堆积在帕尔马国家美术馆(Galleria Nazionale di Parma)的一个短暂的金属死胡同里。但来到玛丽亚-路易吉亚的首都,一个多愁善感的艺术旅行者首先会被圣保罗照相机的发明和奇思妙想所吸引,这是一把后哥特式阳伞和新异教凉亭,是为一位具有明显强烈精神的独特女修道院院长(1510 年代的弗朗西斯-耶茨)而建的。

除了狄德罗和蒙扎之间的那些让娜-莫罗修女...在这里,刚从屠宰台上取下的爱奥尼克修道院的头像与角形餐巾的涡形图案一起伸展开来,支撑着 “好的 ”餐具,就在神话和古典 “对话小品 ”的下方,为早餐时的茶点 提供了一个主题性的开端。再往上,是坐下时的视线,这是对后来被称为 “oeil-de-boeuf ”或 “glory hole ”的色情窥视的基本但崇高的权宜之计的预期和放大,马塞尔-普鲁斯特(Marcel Proust)和奥斯提亚(Ostia)小亭子里的paraculets同样欣赏这种权宜之计:性欲从通常的器官转移并集中到一种凝视中,通过一个不是肉体而是光学的 “洞”“穿透”。如果没有 “论坛 ”和 “障碍”,“狄俄尼索亚 ”甚至可以追溯到平日的反高潮模式,那就是没有花环或树篱的裸体海滩。

在高高的凉亭中的绿树丛中,“窠臼 ”美女们的动作可能会让人对她们的动机和目的地--今天人们会说是目标--产生疑问,因为她们相当成熟,经验丰富,而且没有翅膀。他们不是 “圣臀 ”或 “金臀”,不会软化小宝贝的母亲,也不会促使她们无意识地购买婴儿爽身粉和柔软的家庭型卫生纸。但还不是那第一缕带着变声的胡须,预示着即将到来的--尽管缺乏经验--对女士的满足:这些主题大多由科莱特和纪德演绎,即如果好种子不死,含苞待放的麦子就会冒出来,而我们已经在那里准备好了。“把绿色的草地/变成禁忌的游戏/我试过了,/但我成功了吗?也许,在孩子成长的最关键时刻,那些欢快的驴子并不是为了取悦一位有鸡奸癖的古怪女士。也许圣贤世故的皮亚琴察女修道院院长对她的某些前来攀谈的朋友表现出了彬彬有礼的态度:这些老鸡奸者恪尽职守、土里土气、与时俱进、心地善良,也许是谁也不知道的桑塞巴斯蒂尼加莱罗蒂的秘密收藏者,也许是美食家,习惯于与什么都懂的盐商的儿子一起拿库拉泰利和费利尼开玩笑,”让我们来好好掂量掂量吧?“不过,他们为与夫人的友谊感到自豪--这也是为数不多还能经常光顾的沙龙之一--同时,他们在农民孩子的第一次圣餐时送上的小礼物也毫不逊色。”这样的绅士对年轻人如此好!"他们非常保守,而且深谋远虑。由于帕尔马随着时间的推移似乎变化不大,他们和蔼可亲的对话也许可以很好地重现。司汤达对科雷焦的深情评价,与他令人惊叹的先驱之一(他读过这本书吗?),即 1787 年威廉-海因斯(WilhelmHeinse)的《阿尔丁海洛与快乐群岛》之间有多少优雅的相似之处(你注意到了吗?在那里,“一些悲惨的小城,只因拉斐尔或科雷焦的一幅天体画而富足,却在北方的巨大财富面前像星星一样闪耀,而北方的不夜沙漠却没有任何美景出现......而就在帕尔马,科雷乔将《圣乔瓦尼的死基督》与拉斐尔的《博尔赫斯的沉积》相比较:”在我看来,他超越了所有人,像索福克勒斯一样占据了第一位,他对这一情节的处理是如此的严厉、动情和简洁,放弃了他一贯的华丽色彩和微笑方式。神圣的青年脸色苍白,面无血色,躺在地上。抹大拉坐在他身旁,沉浸在深深的悲伤中,流下了热泪,就像一个无法自抑的情人;这位温柔的母亲对儿子可怕命运的悲痛近乎死亡的苦涩。阴暗的光线笼罩着他们,一切都栩栩如生"。

但紧接着,他又回忆起了妖娆的科雷焦:"拉斐尔本人也是爱的殉道者,他从未以深邃和谐的灵魂和宁静的想象力表达过爱的喜悦--这或许是所有具象艺术的最高主题--他在伟大的隆巴多的《伊奥》中表现出了这一点在他的《木卫二 》中,伟大的伦巴多(Lombardo),没有名气的邀请,阿里奥斯托的邻居,即使他不得不为他提供一个小而古老的莱达(Leda)的场合,朱庇特以天鹅的形式与之交配,这是一个优秀而妖娆的群体,你们威尼斯人将其放在圣马可图书馆入口前,以展示你们的自由思想“......还有一个固定的想法:”......"。......还有一个固定的想法:’啊,如果提香的色彩真实、科雷乔的光影、拉斐尔的崇高精神和米开朗基罗对人体的了解能够融为一体,我们无疑将拥有一位理想的画家,也许连古人自己都从未拥有过’。暴动?反韦尔瑟?帕尔马宪章院半个世纪前...

阿丁海洛其实是年轻的弗雷斯科巴尔迪(Frescobaldi),他在威尼斯老提香的工作室之间进行反美第奇派的流亡,并一直隐姓埋名参加热那亚的一场舞会,最后在美丽的露辛达(Lucinda)的衣橱里,当她睡觉时......当她熟睡时“在一幅《圣母与圣婴》前,一盏灯正在燃烧,这幅画是拉斐尔令人愉悦的《圣母与圣婴》的复制品,也是拉斐尔最优秀的学生之一的作品;在一幅《抹大拉》前,另一盏灯也在燃烧,这幅画肯定是伦巴第大天才安东尼奥-阿莱格里的作品;她脸上的五官有一种难以形容的优雅,色彩也非常精致;她的金发以一种无与伦比的方式绘制,仿佛被一种光环笼罩着,在她年轻的乳房上移动着。每幅画前都摆放着一株开花的植物:抹大拉的前面是含苞待放的花蕾和玫瑰;圣母的前面是她自己在冬天种植的百合和康乃馨。在抹大拉前的一张小桌上,摆放着彼特拉克的诗作和书写工具...... ”在无数的客观关联之后,便是柯雷焦的情色力量!脱掉裤子,前浪漫主义!- 最终,我不再是自己的主人。我脱掉衣服,用整个身体一点一点地接近世界上最美丽的东西。我用指尖拉开两侧的衬衣,露出乳房,那纯洁的蓓蕾向我微笑,仿佛在乞求我放过她们的贞操;我掀开被单,从干爽、纤细的双脚和美腿,一直到向上翘起的大腿中间,圆润丰满,如同圆柱,而被单一直被囚禁在大腿下面。......"(W. Heinse,Ardinghello e le Isole felici,Una storia italiana del Cinquecento,由 Lorenzo Gabetti 编辑,巴里,De Donato,1969 年)。

Ardinghello 还愉快地将科雷焦与音乐联系在一起。(但海因斯最喜欢的作家正是被里卡多-穆蒂和《阿玛迪乌斯》重新评价的作家:萨列里、约梅里、特拉埃塔)。还有司汤达,他喜欢莫扎特、派塞洛,甚至西马罗萨(关于《斯科德拉圣母》)。有可能把自己神秘化到这种程度吗?为女修道院院长的高雅客人准备的精彩猜谜游戏:哪位音乐家最符合科雷焦?至于神话般的倜傥,则必然是来自克雷马斯克的弗朗切斯科-卡瓦利(Francesco Cavalli),但司汤达不可能知道他的崇高作品--《卡利斯托》( La Calisto)、《 奥尔明多》(L’Ormindo)--因为他错过了约 1640 年至 1670 年间在圣卡西亚诺、圣阿波利纳雷和圣莫伊塞剧院举行的所有威尼斯狂欢节。在格林德本和圣达菲,卡瓦利的巴洛克式《猎户座》“en plein air ”在那里变成了新墨西哥夏日天空中的一个星座。..

一定是《卡利斯托》,因为它汇集了《朱庇特之恋》和《狩猎戴安娜》(圣保罗壁炉架上有她)这两个科雷乔式的主题,而昔日博尔盖塞美术馆第十九厅里多索-多西(Dosso Dossi)创作的《卡利斯托》与《戴安娜》相得益彰,这不是没有道理的吗?这是一段最 “耐人寻味 ”的恋情,即使对丰塔涅拉托之后的帕尔米贾尼诺来说也是如此,因为当戴安娜在恩底弥翁的睡梦中沉思时,朱庇特伪装成戴安娜去勾引仙女卡利斯托,而卡利斯托非常高兴,并希望与真正的戴安娜重新开始。但她傲慢地反驳道:“嘘,你这淫荡的家伙,嘘。什么,什么淫秽的谵妄,让你的智慧如此迷惑?你是多么下流啊!你从哪里玷污了她的胸怀,把如此肮脏的情欲引入其中?朱诺来质问她:”告诉我,你的女神和你之间除了亲吻,还有别的吗?“媚俗的仙女说:”有一种甜蜜,我不知道该怎么说。明白了一切之后,朱诺把她变成了一只泰迪熊,而朱庇特则变成了小熊座(露天节日有多少个星座啊!),而潘恩和几个萨提尔则在森林深处对恩底弥翁做出了恶劣的行为(“把他绑在枫树上,让他任人宰割”,等等)。

不过,其他的戏法也隐约可见。在一封被 V. del Litto 找到的写给巴尔扎克的信中,司汤达声称“《桑塞维利娜公爵夫人》中的所有人物形象都是 Corrège 的翻版”。但最像 Corrège 的难道不是 Clelia 吗?而 Sanseverina 和 Fabrizio 不就是这个地区的布朗齐诺吗?我们还可以继续写下去,晚上....。

关于科雷乔到罗马或其他地方的 “耐人寻味 ”的旅行,人们会多么津津乐道地回忆起围绕着卢奇诺-维斯康蒂到美国旅行的争议,当时他正在制作与伊利亚-卡赞的《田纳西-威廉姆斯》(Tennessee Williams)如出一辙的方向,以至于文件无法满足需要,人们需要直接经验。但我们知道,卢奇诺在战前已经走遍了整个美国,而战后他对 PCI 的同情则会给他带来麻烦......那么,我们又该如何解释某些惊人的巧合,即使是像加里内和乔瓦尼尼这样每年都往返于百老汇的人呢?简而言之,要从历史上确定同时代的人是多么困难:除了瓦萨里之外,人们对 “卢奇诺的纳粹时期 ”一无所知,家人和老朋友都不在身边,但在最后的 “巴伐利亚 ”电影中却成为了 “正确性 ”的源泉,尽管是隐姓埋名,但显然是第一手的个人证词。

至于 “随便 ”藏家对图标的猜测,谁也不知道有多少评论和微笑:今年我把罗普斯的版画放在克里姆特的日光图旁边,因为我觉得在浴室里这样很有趣;这个角落的格式不同,因为克林格的《半人马》下面是高脚酒瓶,而芳汀-拉图尔的《莱茵之女》下面是低脚酒杯......。

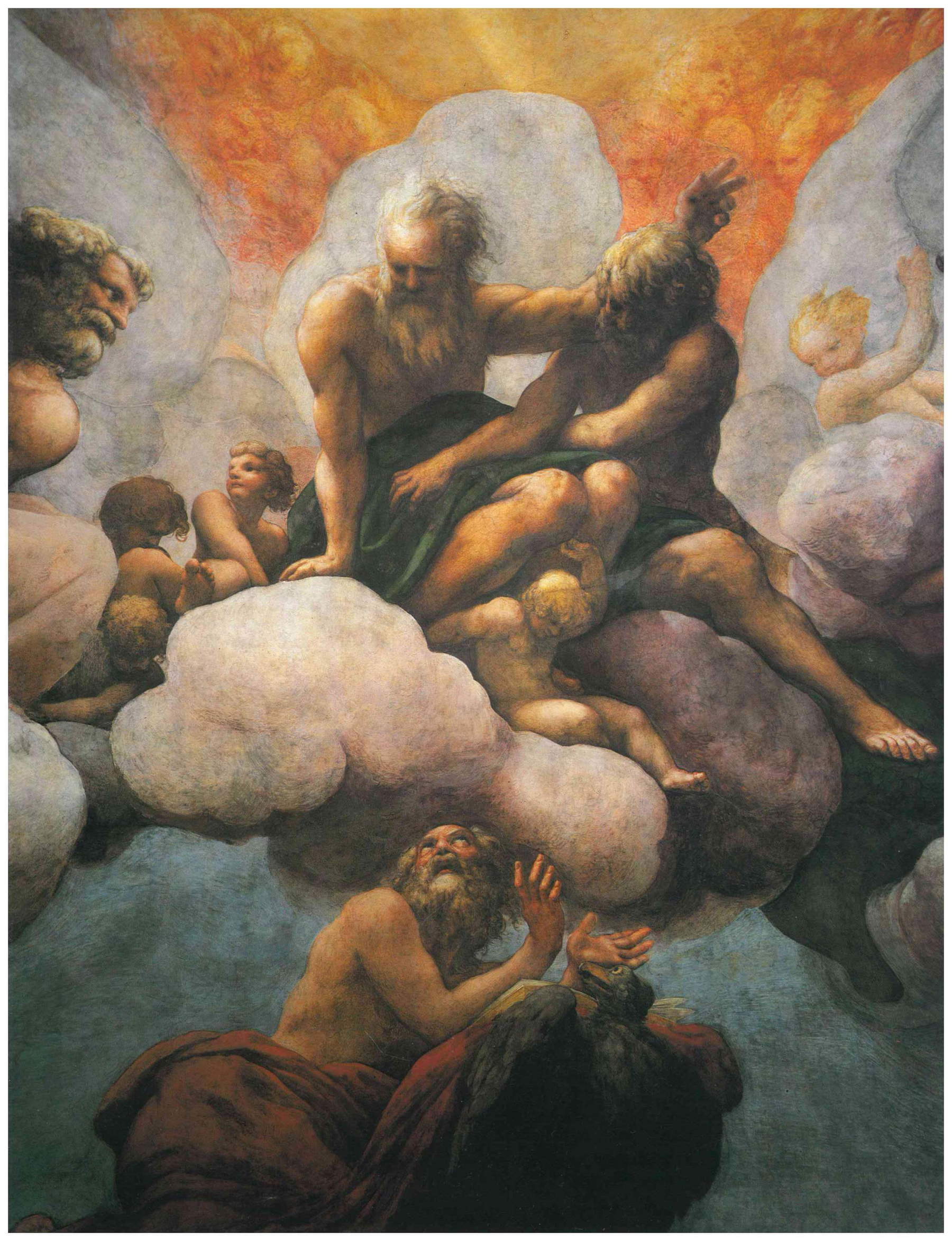

16世纪的 “涅 ”和 “西西贝”......在丹吉尔或帕特莫斯精神的间歇中......总之,他们会是女修道院院长在一天中不同时间的那些当地老朋友吗?那些 “穿着长袍的暧昧老人,旁边是无翼天使”(朗格语),他们就站在圣乔瓦尼-伊万杰里斯塔修士教堂的穹顶上。在古代艺术散文的模棱两可中,对贝伦森来说,米开朗基罗在佛罗伦萨的出现、拉斐尔在翁布里亚的出现、提香在威尼斯的出现 “几乎是不可避免的”。但 “在艾米利亚的小市镇”--“小市镇 ”这一褒义词通常概括了宇宙的所有卑劣--“我们所熟知的科雷乔之流 ”却绝非意料之中。而 “流”(并不总是 “意识的”)这个非常奇特的名词,大多指非常稳定、非常丰富的液体喷射,在平淡无奇的环境中被定义为 “奇迹”。

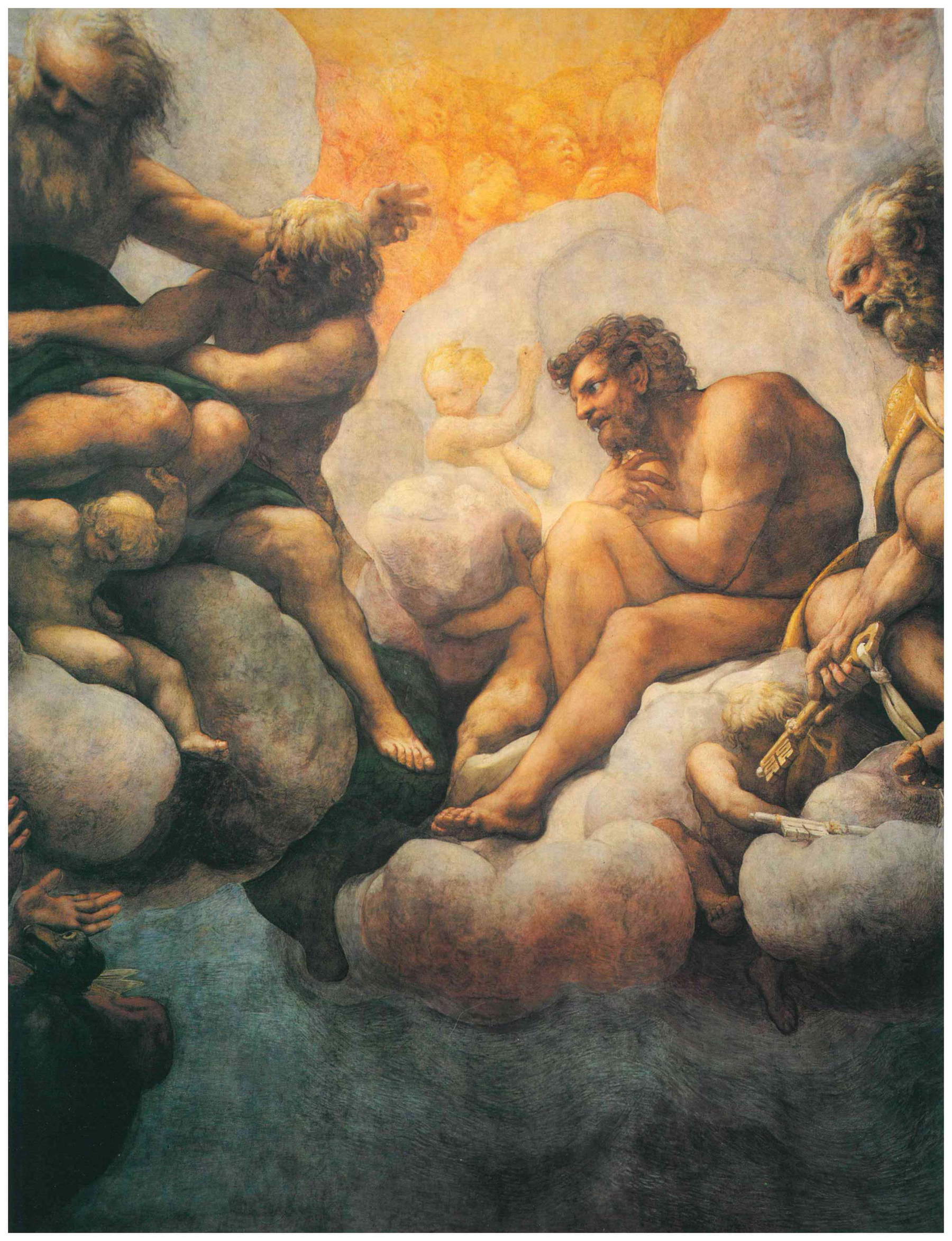

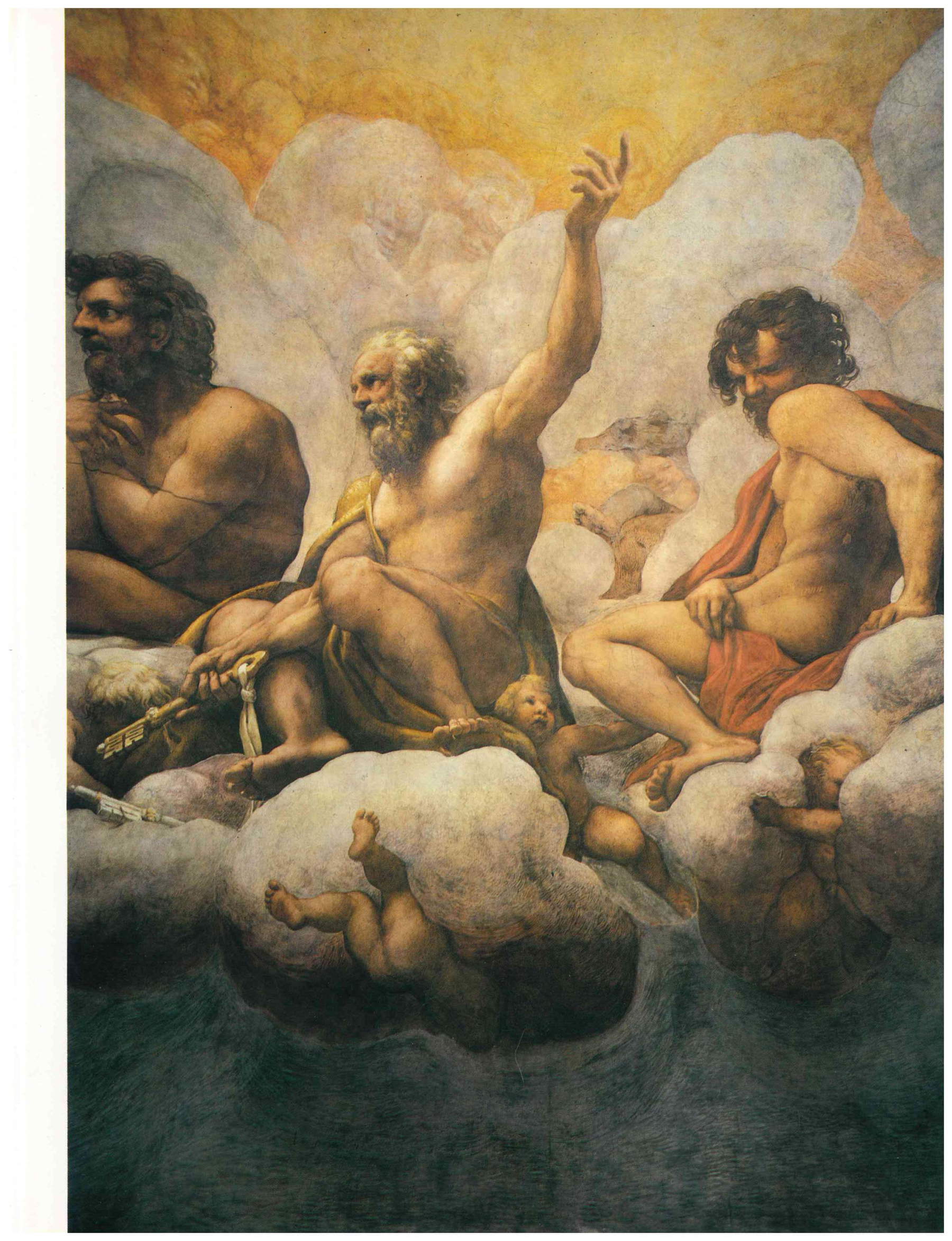

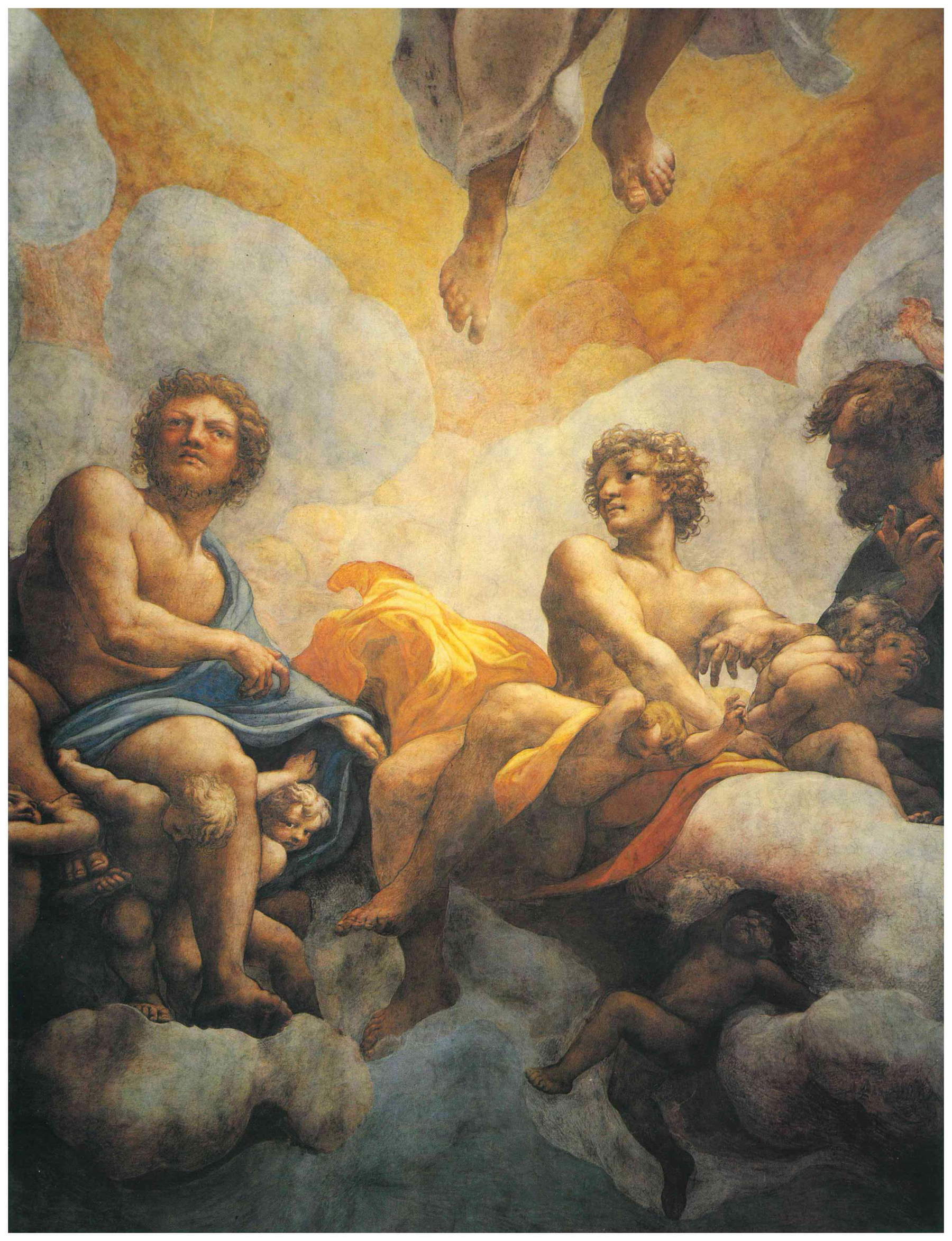

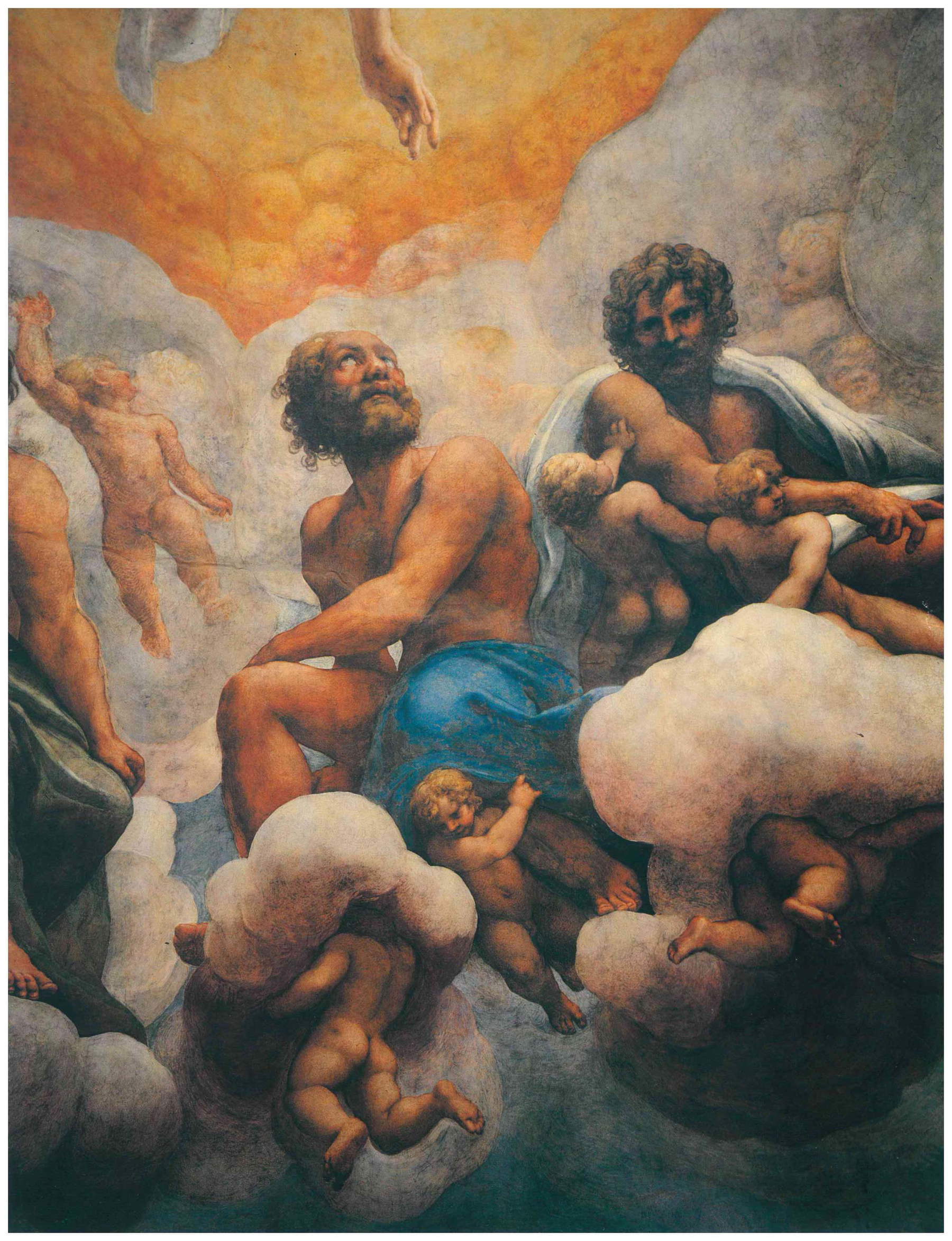

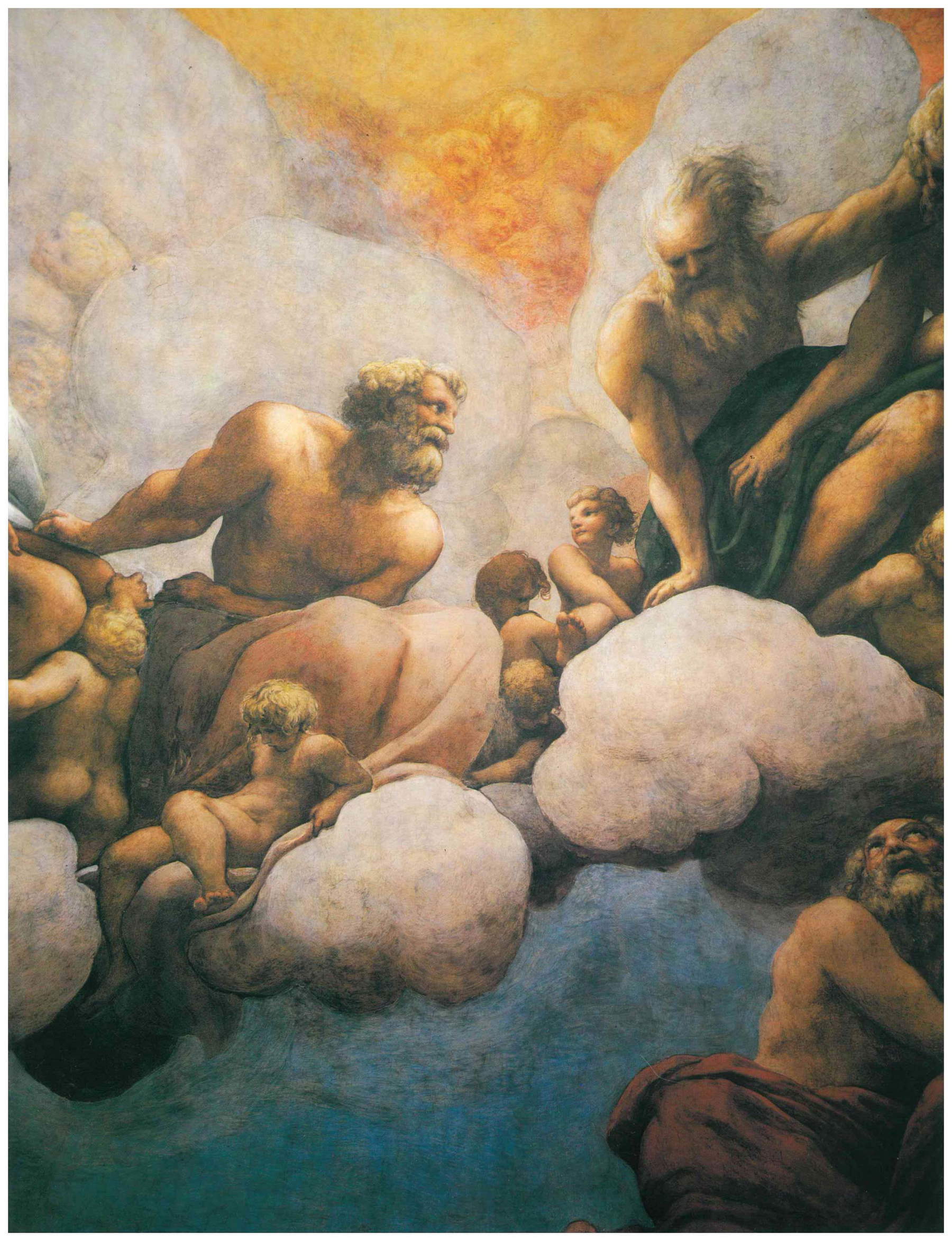

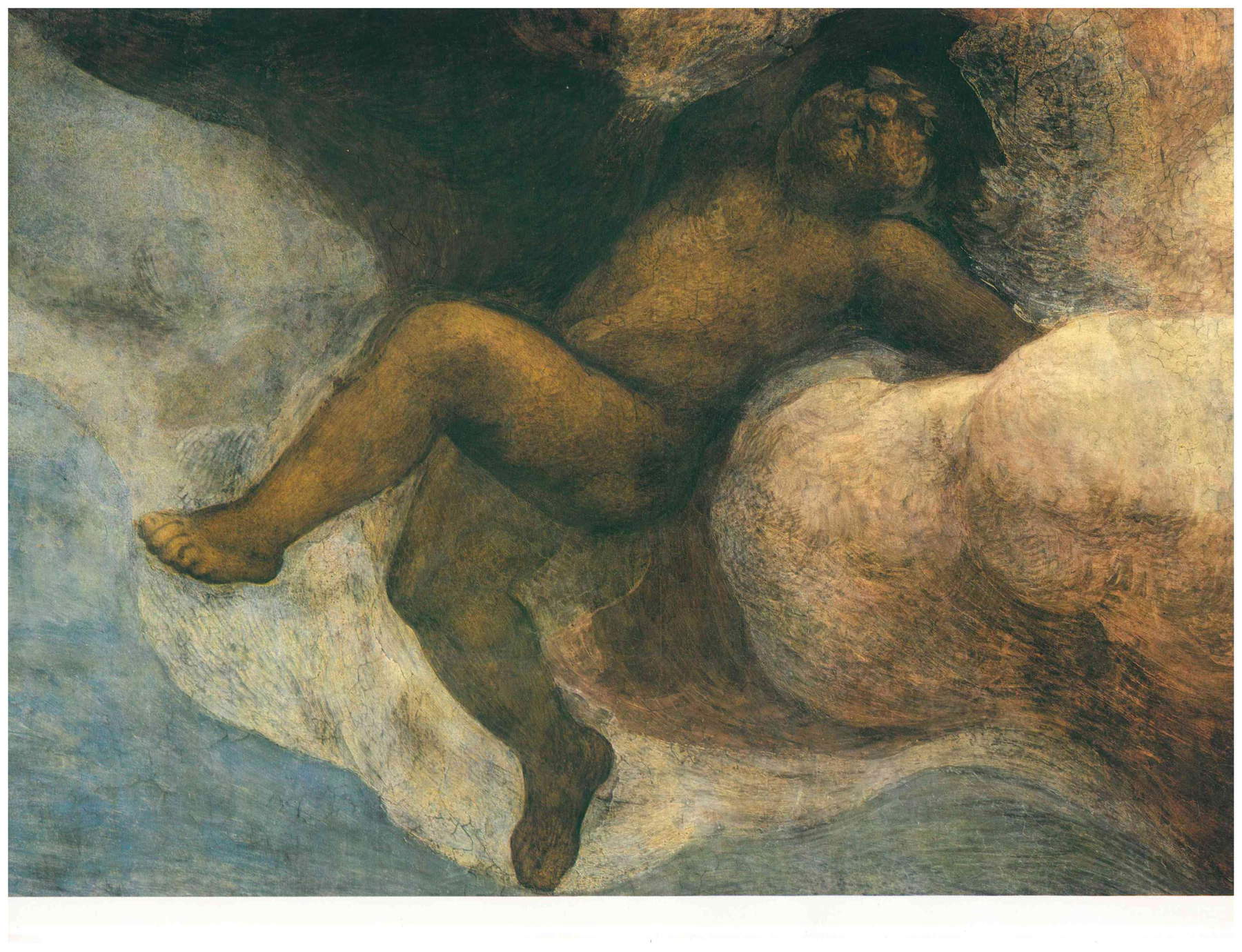

但贝伦森却将流动和奇迹与女性魅力不可抗拒的诱惑相提并论,这种女性魅力预示着 18 世纪的到来,并 “奇迹般地 ”瞄准了最精致的洛可可风格......因此,这幅穹顶画完全摒弃了令人印象深刻的 “巨人 ”形象,一位三十出头的艺术家的参照物和竞争对手可能首先是西斯廷礼拜堂及其并不英俊潇洒的 “同人”。(关于柏拉图式或柏拉图式方案,我们不可能忘记玛丽亚-卡拉斯(Maria Callas)在她令人眩晕的《美狄亚》(Medea)中对假定的尼采的回答:“最令人担忧的是裙裾的重量,要使褶皱在台阶上的突然转向中恰到好处”)。

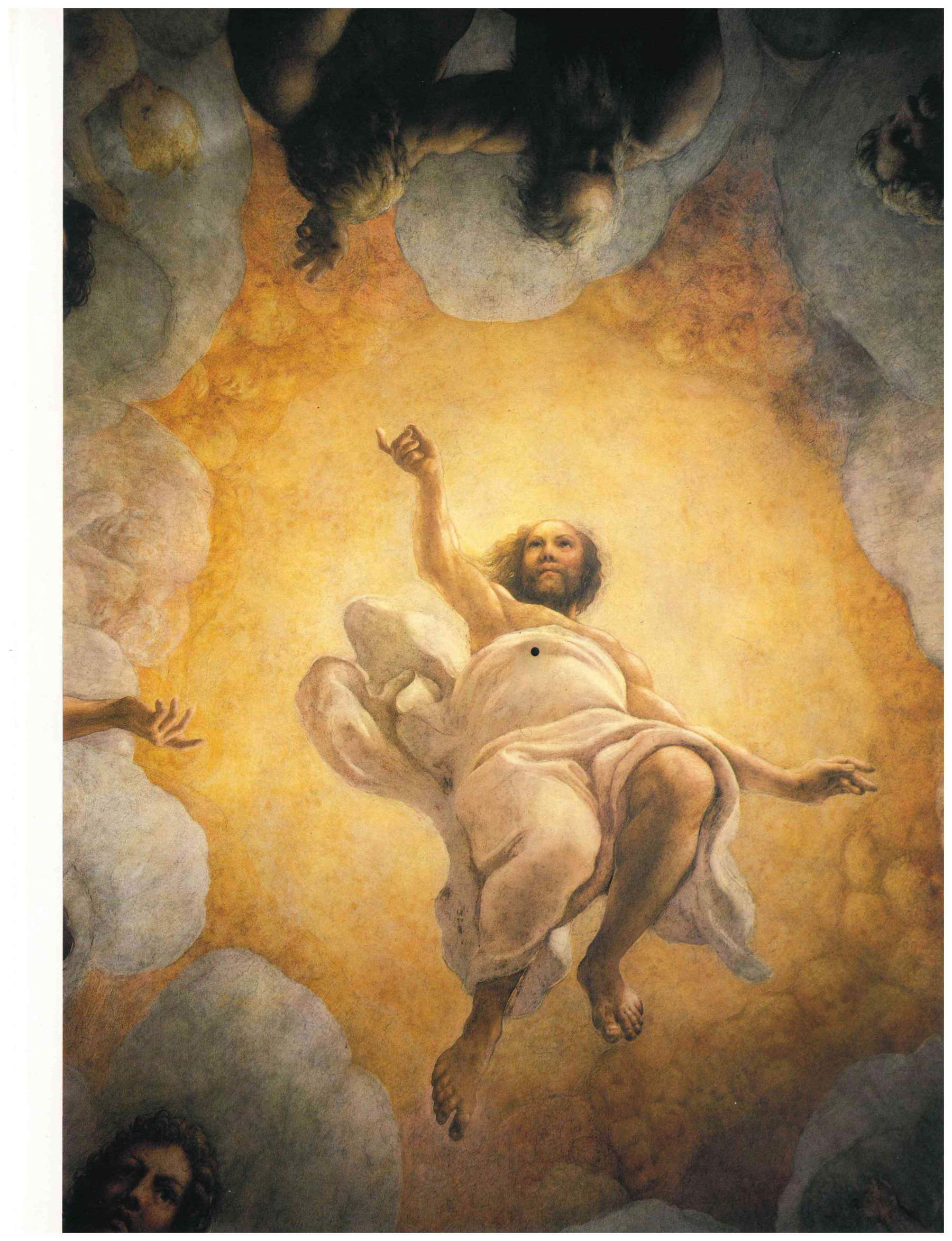

阿尔丁海洛则说:“科雷乔为帕尔马圣乔凡尼教堂绘制的基督升天的穹顶属于一种特殊的绘画手法,就绘画效果而言,它本身就不能与拉斐尔的作品相提并论,否则就是对拉斐尔的不公。如果你站在穹顶下,仿佛被施了咒语一样钉在地板上,看着一个具有超自然属性的年轻人在狂风的吹拂下登上遥远的高空,而狂风则轻抚着他宽大的紫色斗篷,你会感到非常惊讶”。

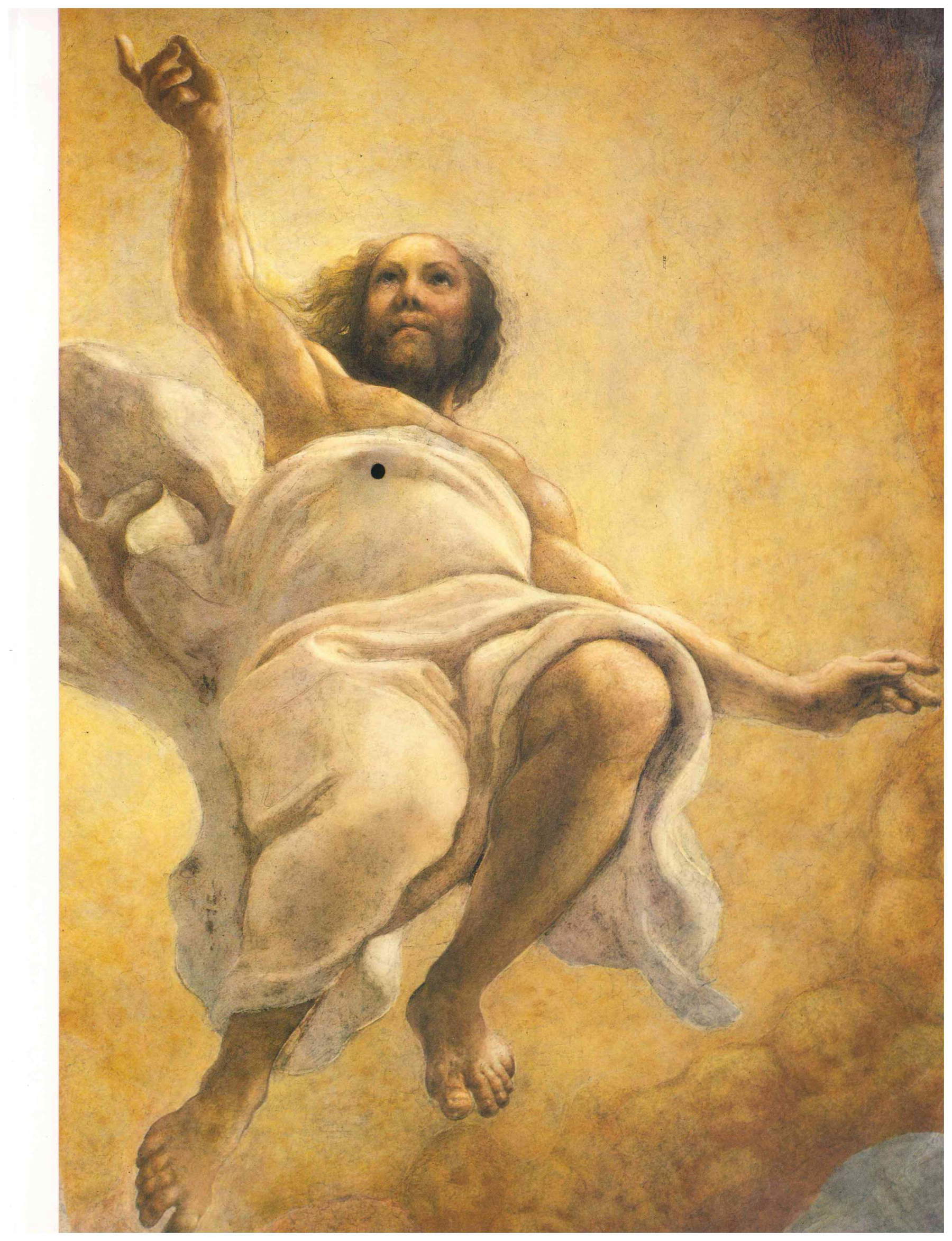

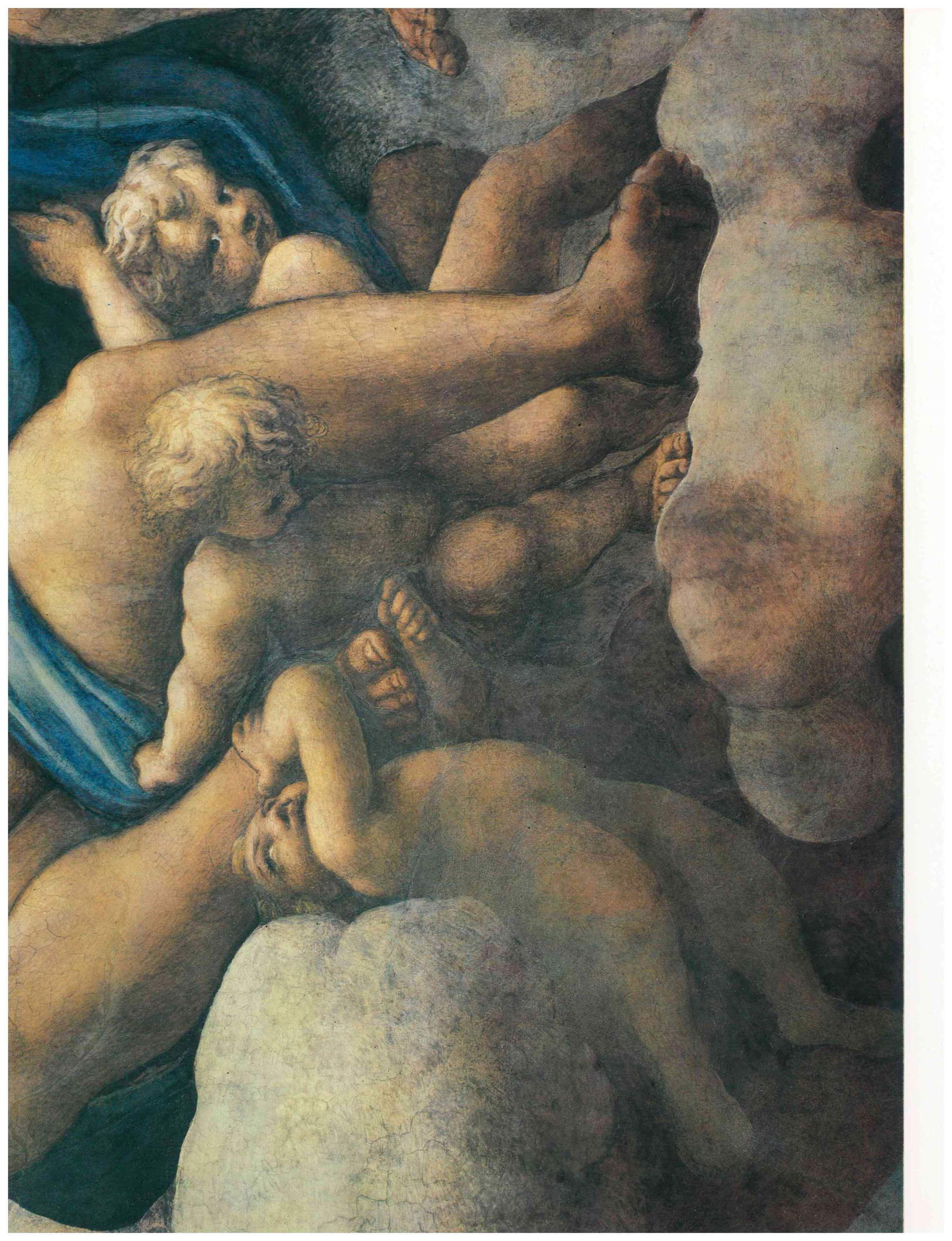

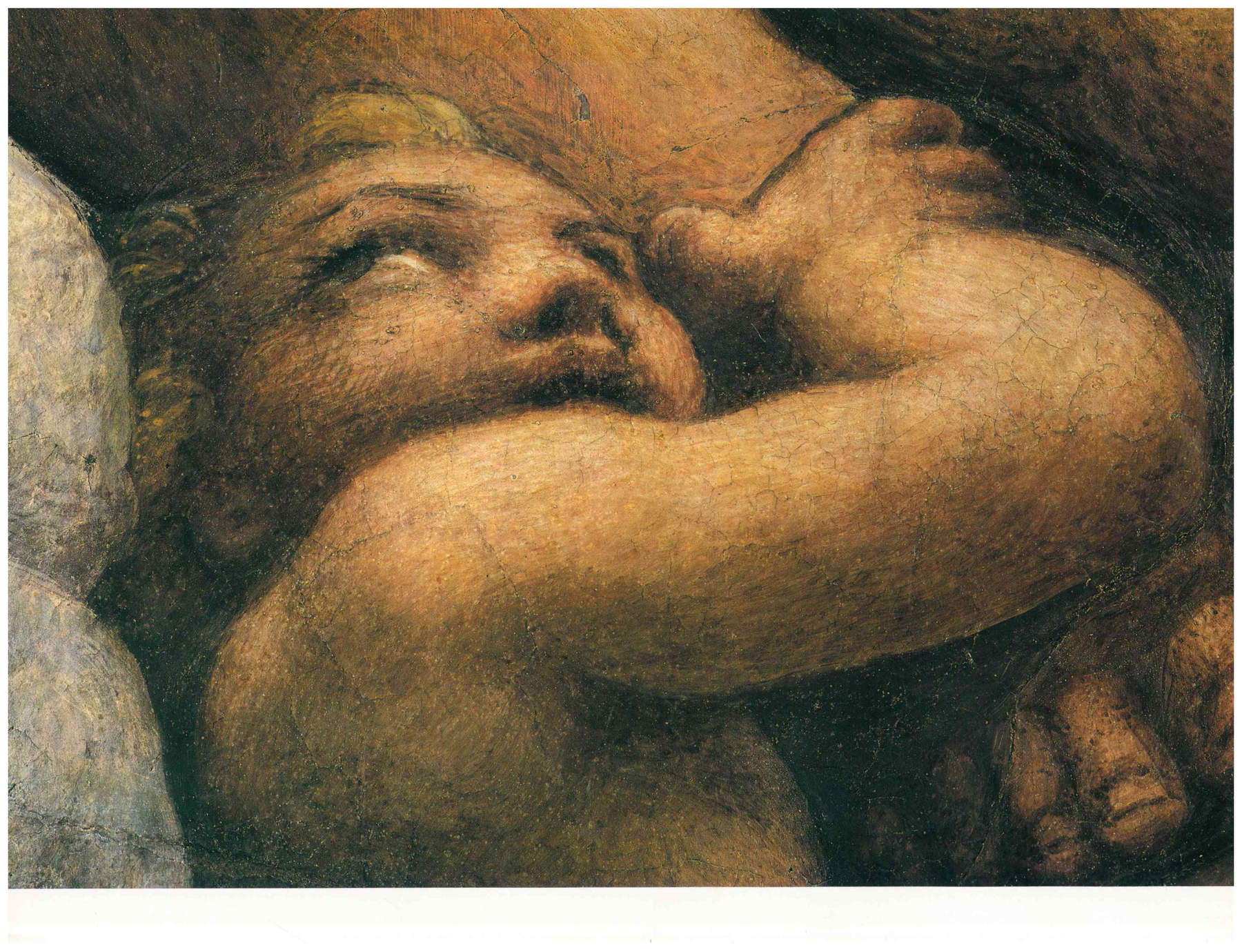

在这位前浪漫主义青年的散文中,我们可以感受到一种优雅的幻术,从观众(即信徒)的角度看,基督的飞行实际上是一次升天:而事实上,年轻的小雅各布已经告辞,祝他一路顺风,寒暄已毕,便转向别处,已经心不在焉,没有像在车站那样挥手告别,直到火车消失在拐弯处。相反,在唱诗班的一侧,僧侣们可以看到煎蛋的反面,以及相反的情形:这位外表寒酸的老人--帕特莫斯的福音书作者约翰--已经被淹没了,不知被什么东西压到了腰部(惩罚?变形?),就像威廉-布莱克或塞缪尔-贝克特笔下的《阿特拉斯》,在重复了一千遍 "这一切的重担都必须由我来承担,而你却日以继夜 地 到处寻欢作乐 "之后,现在变得呆滞、绝望和自暴自弃。这个不快乐的老人看到了这样一件可怕的事情:一个郁郁寡欢的老年耶稣(昔日三十多岁的秃顶男人......)一头栽倒在地,衣衫不整,茫然失措地侧着身子,不像 20 世纪 30 年代电影中的那些女飞行员,她们笑嘻嘻地滑翔在一堆为她们准备好的干草上,却不低头,也不注意方向......

因此,作为一个世界末日主义者和空想家,约翰很可能会在离开帕特莫斯之后,重新唤起人们对未来的某些恐惧,这种恐惧即使在今天也是普遍存在的:也许,肉体复活后,身体已经一百岁了(不像 Endimions、Atheons 和 Adoni,他们死得年轻、浪漫、新古典主义和华丽),未来将与其他老圣人和一点都不好玩的圣人(杰罗姆、安东尼、托马斯)为伴,在来世,最好的格里高利圣咏也许已经像来世一样被废除,取而代之的是拉吉奥尼演奏的圣雷莫烤鱼。电吉他演奏家布兰比拉用 “are ”和 “ato ”押韵......如果你还没听过《特里斯坦与佩利亚斯》,还没听过雷吉奥剧院的《卡门 》,那就完了:想当初离圣乔瓦尼-伊万杰里斯塔只有一步之遥......

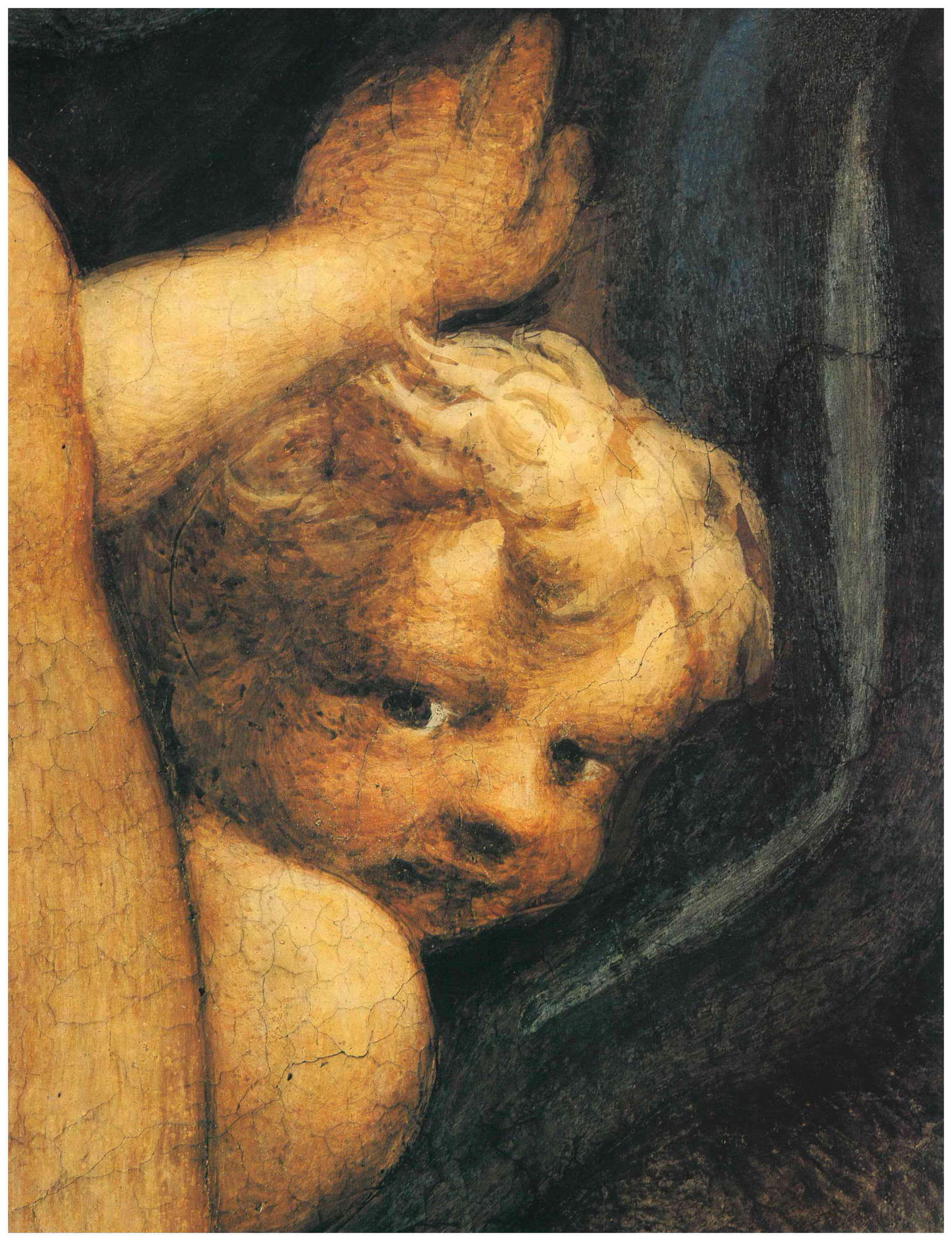

“如何让他们飞起来?”这是卡洛-埃米利奥-加达最关心的主题,既涉及人类飞行的技术、工程、伦纳德式的方面(无穹顶的圆锥体),也涉及心理含义,这使他认同神话人物的亲密问题:河马真的会快乐吗?斯芬克斯总是一个人在那里,不会感到无聊吗? 奇美拉整天会想些什么? 每次小阿基里斯跳上他衣衫不整的背时,半人马凯隆会有什么感觉?这些问题悬浮在半空中,即使是在这个穹顶里,所有旁观者的举止都像是在桑拿浴室或非常文明、人头攒动的土耳其浴室里......如果不是那些孩子们夹着双腿,问这问那......如果我们抬起头,就像在科帕卡巴纳海滩上喊 “Juste Ciel!”一样,在索要香烟和零钱的人群中,我们可以尝试一些伦纳德式的思考--夹杂着 “小心包!”、“我的服装呢?’、’我的服装在哪里?”关于卡杜奇《皮埃蒙特颂 》中 “阿尔菲力的飞翔 ”这一主题,诗句是这样的:“那个伟大的人来了,就像那只伟大的鸟/他的名字就取自这只鸟;向着卑微的国度/在上面飞翔,灰褐色的,不安分的/意大利,意大利/他向着温顺的耳朵呼喊......”。

“加达指出:”这里出现了一个诗人自己没有提出的问题,而他本应提出这个问题。“伟大的阿尔菲力是如何飞翔的?这个阿尔菲力的飞行是否让那些看到他飞过的人激动不已?首先,一个人从我们头顶飞过,会让我们觉得他可能会把什么危险的东西扔到我们头上:我不知道,是石头还是炸弹。然后,根据卡杜奇的说法,阿尔菲力是在哪个厕所里飞的?伊卡洛斯的厕所?那他会给从下面往上看的人带来怎样的奇观呢?如果他穿着他那个时代的衣服,不是灰褐色的,而是秃得像膝盖一样,因为他年轻时在军校染上了癣,那又会怎样呢?不管是哪种假设,让人飞起来总是很危险的,而且可能会产生出神入化的效果:怪诞--巴洛克式的;事实上,是怪诞--格鲁洛式的”。

..也许这里有卡杜奇和阿尔菲力非常微弱(并被移除)的 “灵魂”,即从合唱团一侧看到的科雷乔式基督,意大利人担心他一下来,“Qui freno al corso, a cui tua man mi ha spinto, omnipossente Iddio, tu vuoi ch’io ponga?也许还要继续很长一段时间......但是,如果除了从中堂 ”上升 “和从唱诗班 ”下降 "的视角外,人们还从侧面、从中庭来观察这位基督,那么他就不是一个双面人了:与大教堂穹顶相比,天使们的轮廓或甜点更优雅、更谨慎,大教堂的穹顶有一股巨大的吸力,将一切都吸了上来,甚至还吸出了类似维也纳的甘尼美德(Ganymede)。

不过,根据传说,这些模棱两可的老人应该是在帕特莫斯,一个度假时经常光顾的令人愉悦的小岛上。在众多以圣约翰在这颗多德卡尼斯群岛的明珠上的幻象为主题的艺术家中,即使在今天,也有一些艺术家早在文艺复兴时期就已经 “准确 ”地把握住了这一主题,如阿斯科那(Ascona)和圣莫里茨(St-Moritz)的 “魔幻 ”大厅。因此,有时在大都会博物馆或卢浮宫,人们会遇到一小群皮肤依然黝黑的人,他们 “认出 ”格蕾丝和约瑟夫的故居、泰迪的故居等。不久前的夏天,在圣约翰福音派修道院的岸边,有几位看起来很像帕尔马穹顶上那些老人的老人向我们打招呼--他们大多是来自伦敦和纽约的古董艺术品商人--他们带着和科雷吉人一模一样的抹布和雪尼尔,还有很多小男孩愿意出几个镑把他们带回他们的科拉轿子,参加僧侣们的拜占庭仪式。在那些没有人烟的海岸上,还有一个比其他人更年轻、更清晰的使徒,但他是第一个离开的(也许):他就是布鲁斯-查特温。

当然,关于卡普里的传说一直都有,它是成熟的祖父母和调皮的孙子孙女之间放松的 “场所”,也许(最年长的孙子孙女年长者)忙着用毛巾互相遮挡,不向那些不那么无耻的青少年展示自己的丑陋,因为食客们总是成群结队地来到那里,总是偷偷摸摸地进去询问,即使是在贫穷的意大利波河谷地的山坡上、河岸上和溪流边。罗伯托-隆基还风趣地引用了约翰-爱丁顿-西蒙兹的话,对他来说,科雷嘉奥的大教堂圆顶似乎是 “穆斯林的色情天堂”,里面有 “天使和乌里这样的小丑”。然后,他评论说,他的同事们没有能力进行 “享乐主义 ”或 “反超验 ”的诠释,也没有 “开明的心态”:“但是,在一个永恒的意大利阿卡迪亚森林始终繁茂的地方,尽管披着晚期浪漫主义的外衣,还能指望什么呢?当他在西蒙兹自己的回忆录中发现,他在威尼斯最喜欢的地方是丽都的菲盖蒂小餐馆的小花园,”受到贡多拉人的青睐,因为菲盖蒂这个肌肉发达的巨人是他们心目中的英雄 “时,他一定会大笑不止。(In traccia di alcuni anonimo Giganti e Fighetti correggeschi”)。这真是一个为匿名 “Paragone ”撰稿的标题啊不过,由 Phyllis Grosskurth 编辑的《J.A. Symonds 回忆录》1984 年才由纽约兰登书屋出版)。

当我们在这里玩得开心时,“...啊,组织和点亮穹顶!”,曼特尼亚和戈雅将在最大的穹顶内相互说道。他们会立即引用科雷焦的这幅年轻杰作,因为它体现了情感和姿态的主权自由和淡然,帕尔马式的温柔和搔痒,甚至在公牛和长着翅膀的狮子中间,也散发着象征性的福音气息......这不仅仅是历史或地理特殊性的优雅的德利卡泰森,而是一种温暖和机密之美的灵感和使命,它既可以是宏伟的,也可以是亲密的,在金色振动的颤动中创造和散发着光芒(洛可可也许是一种 “复发 ”或 “诱发”?)

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。