在南特,有一条绿线蜿蜒穿过沥青路面,就像一条无遮挡的、紧张的、脉动的血管,吸引着人们的目光、倾斜的脚步和不平衡的欲望。

它的起点是一个花园,里面住着许多想象中的生物,它们在树枝间伸展着五颜六色的丝线,攀爬着闪亮的绸带,将阳光折射成尖锐的反光。从那里,从植物园开始,线条开始流动,在人行道之间延伸,绕过边缘街区,绕过寂静的建筑和被遗忘的庭院。有时,它爬上盲道,在桥下拐弯,停在一件几乎是错误的作品前:一件似乎什么也没说的雕塑,一只滴水的木制动物,一艘误落在城市中心的母船。

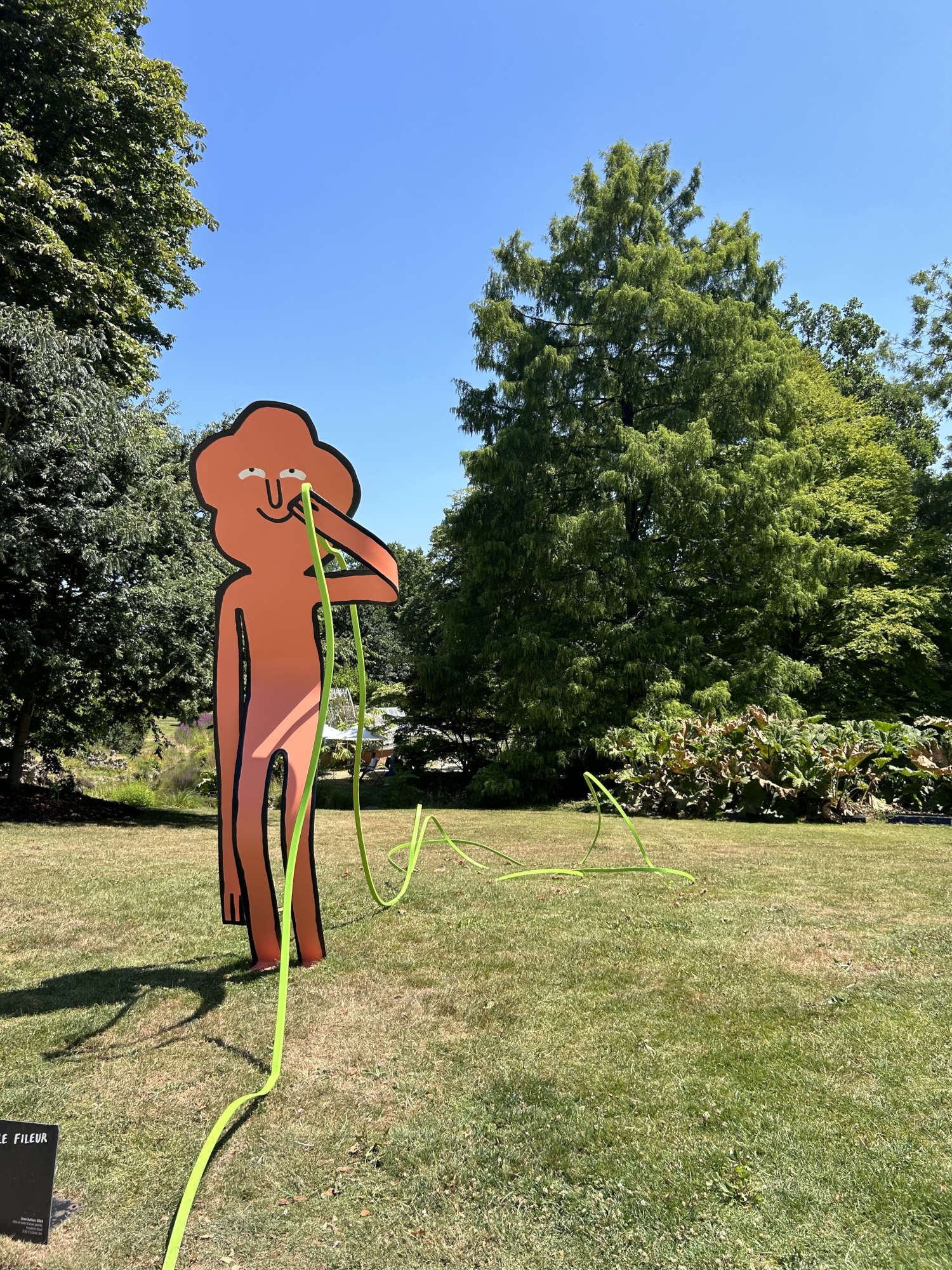

今年,从 2025 年 6 月 28 日至 8 月 31 日,南特之旅(Voyage à Nantes)再次邀请您沿着沥青路面上的这条线前行,用您的肢体在您的视线前追随它,像居住在一种可能性中一样居住在它周围。一些作品在变化,另一些作品在繁殖,许多作品消失了,但仍有一些作品保留了下来。康布隆广场上的《Éloge de la transgression》在其半空的基座上继续向我们发问。让-于连的《Le Fileur》在花圃中编织着他的绿线,仿佛在为那些愿意俯视的人描绘另一条道路。那么,沿着这条线走,就意味着要 疏通视线,最重要的是,要对工作和公共空间的理念提出质疑。在每一个拐弯处,时间都会弯曲,风景都会开阔,而艺术只有在你接受自己无法立即识别它的情况下才会出现。在这条路上迷失并不意味着到达,而是接受一个城市也可以通过这种方式讲述它的故事:不是通过展示它的杰作和在想象的清单上快速打钩的地方,而是它的边缘、它的褶皱、它的夹缝。因此,步伐、节奏和目光都会发生变化。甚至是呼吸。因为,这座城市并不像展览那样展示自己,这一点非常罕见。它是一种姿态,一种假设;一种缓慢的编舞,甚至在思考之前就已经让身体参与其中。归根结底,它是一种转移中心、重新分配注意力和创造新可能性的微妙装置。也许正是在这里,艺术不再是一种物品,而是一种关系。在两者之间发生的事情。在一个步骤和另一个步骤之间,在观赏者和无法解释的事物之间,在你的存在和一个可以碎片化阅读的城市之间,不需要统一的感觉。

正是在这种轻柔的漂移中,正是在这种当你放弃匆忙,让你的行走成为作品本身的一部分时,脚步所带来的清晰的悬浮感中,另一种思考城市空间及其美学维度的可能性显现了出来,不再是一个惰性的背景,也不再是一个露天画廊,而是一个多孔的关系系统,一个有生命的结构,在这个结构中,艺术不是发生在生活中,而是通过 生活,污染生活,也允许自己被污染。

这种对参与的慷慨开放是一个关键的门槛,因为并不是每一次参与都是富有成效的,更重要的是,并不是每一种关系都能产生转变。艺术史学家克莱尔-毕晓普(Claire Bishop)严谨地提醒我们注意这一点,她警告说,某些关系艺术所提出的社会性有可能陷入一种虚假的包容,在这种情况下,公众的存在是可以预见的、可以登记的、可以引导的,但却很少受到深入的质疑,也很少被要求去面对每一种真实的审美体验所带来的摩擦、分歧和不对称。

也许正是在这一点上,南特市 选择了另一条道路,因为它没有安排参与,而是将其分散,沿着一条既不保护也不命令,而是邀请人们错位、犯错,不断重新定位自己的视线的路线分散开来。在这种不断滑动的意义中,在缺乏固定点的情况下,出现了一种临时公民身份的形式,它不是由对空间的占有构成,而是由有意识的穿越、影响城市的微观行动构成,就像一种新的书写形式。这种书写形式可以用脚来阅读,可以用酸痛的膝盖来阅读,可以用缩短的呼吸来阅读,可以用每天千变万化的天气来阅读,可以用拉长的时间来阅读,它恢复的不是城市的功能,而是一个问题:当你不再声称自己只有一张脸时,你是谁?

公共艺术最具政治性的姿态或许就在于此,它不是对空间的占领,而是空间的开放性;不是纪念性,而是边缘性;不是可见性,而是可能性。就这样,绿线时而悄无声息地偏离,时而触及侧门,穿行于一个宽敞而私密的庭院,庭院中的石块诉说着几个世纪以来的地层和通道。布里奥德酒店曾是一座贵族宅邸,1904 年至 2017 年间曾是美术学院的所在地,如今在它的石腹中收藏着格洛丽亚-弗里德曼(Gloria Friedmann)的作品《荒诞斯坦》(Absurdistan)。展厅的介绍板清晰明了,入口简单明了,背景经过精心策划。然而,正是在这种严谨的简洁中,《荒诞斯坦》构建了一道门槛。

11 个真人大小的人物围绕着一个由电缆、电线和令人不安的电子记忆碎片组成的中心存在。位于中心的机械躯体具有沉闷内核的密度,是一种自我坍塌的智慧,但又被所有其他躯体所支撑,仿佛每个人物都依赖于这个永恒的、无脸的躯体。舞台上的每个角色都没有完整的动作,但每个角色都有一种张力、一种可能性、一种凝固的轨迹。给人的印象是一种集体的停顿,一种残酷的停顿,在这种停顿中,未来仍然掌握在一个人的手中,没有机会完全展现出来。格洛丽亚-弗里德曼(Gloria Friedmann)用一种既爱抚又无情的目光,构建了一个无声的剧场,在这个剧场中,人类(这个学会了行走、站立和改造世界的奇特陆生两足动物)发现自己被自身的技术演进所吸引,与源源不断的数据流、图像和指令相连,变得越来越透明,越来越难以解读。

她创作的人物一动不动,悬浮在空中,仿佛被困在一个不可阻挡的进程中,而这个进程只会让他们产生依赖性。这位德国女雕塑家讲述的并不是一个停滞不前的未来,而是一个已经受到损害的现在,在这个时代,技术不再是一种工具,而是一种环境,一种连接我们、改变我们和麻醉我们的无形薄膜。装置中的身体不是在互动,而是在受苦。他们是中间生物,已经是混血儿,已经被赋予了另一种存在形式,而技术正是我们在时间中存在的条件。

这样的场景在根特-安德斯(Günther Anders)及其 1956 年出版的《人是过时的》(Man is Antiquated)一书中找到了强有力的理论先例。安德斯清晰地描述了 “普罗米修斯式的羞耻”,这种羞耻是指人类在面对自己的技术创造物的效率时所产生的日益普遍的感受。机器是可重复的、精确的、永恒的。人则不然。因此,生产者与被生产者之间的差距越来越大,心灵与事物之间的时间鸿沟也越来越大。人最终会感到过时、落伍、不足,个人与技术世界之间的这种不同步产生了一种生存悖论。安德斯说,人类不再能够理解或控制自己的人工制品,因为技术以一种非个人化的效率压倒了我们,技术的完美性让我们变得笨拙和内疚。因此,目的和手段发生了逆转:我们不再为自己的目的而使用技术,而是被技术用于我们无法实现的目的。特别是(在这一点上,安德斯的思想具有预言性),通过媒体、广告序列、说服工具,我们创造了一个幻影世界,一个连续的、虚幻的世界,个人被动地、强迫性地、痴迷地回应着这个世界。

在《荒诞斯坦》中,这种迷失不是大声喊叫出来的,而是在沉默的姿态中雕刻出来的。人物是静止的,但又是脆弱的。仿佛他们的不动已经是一种投降。这是一种温和的、甚至是优雅的、但却是明确的屈服。一种惰性在上演,如此唯美,如此沉着,其中瞥见了一种新的、躁动不安的孤独形式。每个人物都被连接在一起,嵌入一个中心体,在一个看似拥抱实则隔离的网络中;在这个网络中,连接不是关系,接近不足以弥合差距,不足以消除孤独。我们是这个系统的一部分,它拥抱我们,却不认识我们;它把我们当作数据处理,却忘记了我们是人。从这个意义上说,《荒诞斯坦》也是我们新的认知依赖的映射:在这个社会中,记忆被外化,判断依赖于算法,人工智能协助我们、预测我们、解释我们,最终耗尽了我们思考的精力。一切都变得更简单、更快速、更完美。而处于这种完美核心的我们,却依然孤独。无可挑剔,但却孤独。

再往前走,在车站附近,随着房屋和商店橱窗之间的步伐拉长,绿线悄然驶入里奇堡街,并改变了音调。它并没有变得更加微妙,也没有试图消失,而是成为了另一种节奏的承载者,一种不羁的振动。在克莱蒙梭中学的院子里,矗立着罗曼-温特泽姆(Romain Weintzem)的作品 "La Mauvaise Troupe":一队人形雕塑,伪装成士兵,被自己奇妙的无用性所淹没,模仿者手持小号、鼓和大型铜管乐器,仿佛阅兵式上的武器,在虚无中默默行进。每个肢体都一动不动,但在姿势中却蕴含着一种克制的动作,一种仍在进行的挑战。这个装置中的一切都散发着挑战权力准则的坚定意志:军姿变形为游戏,伪装的身体失去了权威,扇子乐变成了颠覆的工具。La Mauvaise Troupe》既没有美化的痕迹,也没有纪录片的意图,因为它不是在叙述战争,而是在嘲弄它、化解它,将它暴露为自我疲惫的戏剧。

艺术家魏因采姆的姿态植根于这座城市的土壤,植根于对那所中学的顽固记忆,1913 年,包括雅克-瓦歇在内的一群学生在那里出版了杂志《En route, mauvaise troupe!在这些后来被禁的文章中,形成了一种对超现实主义具有决定性意义的声音,这种声音拒绝爱国主义言论,选择梦想而不是秩序,选择放肆而不是纪律。罗曼-温特泽姆回到了那个院子,他的作品不仅是一种记忆,更是一种鲜活的遗产。

一切都处于一种岌岌可危的平衡之中:作为评论标题的魏尔伦的诗句(“到街上去,邪恶的队伍!/去吧,我迷失的孩子们!”)、布勒东的淡淡阴影、瓦切作为整整一代人的无声引爆者的潜在存在。舞台上的每一个人物都是权力面具的漫画,这种视觉上的扭曲让战争回归到戏剧的赤裸、空洞的姿态和对形式的痴迷。在这里,每件像步枪一样拿着的乐器都在说:声音可以压倒命令,混乱可以成为乐谱。温特泽姆恰恰选择了军乐队的典型乐器(铜管乐器、低音鼓、小号),并将其转化为场景化、模糊化、碎片化的物品,这绝非巧合。通过这种方式,艺术家放大了 “扇子 ”这一传统中固有的矛盾,即音乐代表战争、节奏代表秩序、声音代表服从。但在《La Mauvaise Troupe》中,这种秩序被打破了,声音仍然是静音的,音乐只是一种不再命令任何人的纪律的模拟。从表面上看,这不过是一出戏或一幅漫画,但实际上,它却沉淀为一段坚硬、真实、精确的记忆:1913 年创办杂志《En route,mauvaise troupe!》的男孩们,全都参加了第一次世界大战。有些人没有回来。

无政府主义者出版反军国主义校报的举动,却成了整整一代人的命运:爱国主义言论压得他们喘不过气来,学校训练他们去送死。因此,《嬉笑剧团》成了一场反游行,一场世俗的抵抗仪式,一场不是解释而是劝诫的合唱雕塑。要笑,是的,但要有觉悟。也要手无寸铁,但要有意识。一起行走,即使没有时间,即使没有目标,即使只是为了不让别人决定我们的步伐。在这个可能是任何一个庭院的庭院里,在一所可能是任何一所学校的学校后面,La Mauvaise Troupe迫使我们记住,每一场战争也是这样开始的。乐队在演奏,赞美诗在训练听力,制服在思想之前让身体保持一致。

然后,另一些事情发生了。绿线穿过尚蒂耶公园,展现在眼前的景色似乎来自另一个时代,或者来自一个几乎没有勾勒的集体梦境。这里有一个银色的球体,柔软,布满环形山,一个巨大的月球躺在地面上,随时可以居住。Détroit 建筑事务所和布鲁诺-佩纳多(Bruno Peinado)说,我们将在月球上行走,这里只有一个真实的、物理的和感官的邀请;那就是攀爬、弹跳、躺卧、观赏和居住。占据所有空间。所有的空间。

身体盘旋片刻,放慢速度,摇摆,突然进入一种悬浮状态,这不是表演,而是放弃。在这种无所求却又回馈一切的遗弃中,一种不同的公共空间理念形成了,简单地说,就是一种停顿。正如精神病学家保罗-英吉利里(Paolo Inghilleri)在他的文章《 治愈的地方》(I luoghi che curano)中所描述的那样,公共空间不仅能让人穿越,还能治愈疾病,因为它能够迎接内心的转变,在亲密关系和世界之间提供一道门槛,容纳寻求意义而非存在的实用性的体验。

当我们躺下或跳进银色的海洋,在似乎更近的天空下,我们对自己的看法也发生了变化。有那么一瞬间,哪怕只是短暂的一瞬间,身体不再沉重,时间不再流逝,思想不再懈怠。就在那一瞬间,一个可能的空间为关怀、为责任的暂停、为不是回避而是立足的想象打开了大门。因为能够治愈的地方是那些允许人们建构意义的地方,允许人们认识到自己是更大节奏的一部分,允许人们居住在这个世界上,而不必立即对其进行解释或修改。

然而,从严格意义上讲,《我们将在月球上漫步》并不是一部 “美丽 ”的作品,如果仅从形式上考虑,它甚至可能不会令人难忘。它没有雕塑的形式力量,也没有概念装置的视觉强度。但它却能发挥作用。它之所以有效,是因为它把城市的一个边缘地带,建筑工地和河流之间一个被人遗忘的弯道,变成了一个汇聚点,在这里,家庭、学生、老人、困惑的游客、大喊大叫的孩子、疲惫的父亲、教育工作者和来自其他地方的孩子们汇聚在一起。它之所以成功,是因为它没有强加意义,而是让意义从居住在这里的人们身上显现出来。在这座肩负着殖民主义和三角贸易沉重记忆的城市里,"漫步月球 "不是一种逃避,而是对城市空间的具体再利用,是一种最小但却顽强的行动,它改写了我们在世界上的位置。

绿线在庭院、穿透的月亮和无声的扇子之间延伸,通向卢瓦尔河和埃德尔河的交汇处,在那里,岛屿就像刻在水面上的一道地理疤痕,豁然开朗。在这里,街道变得宽阔,声音变得稀疏,房屋几乎没有倾斜,但却恒久不变,仿佛屏住了呼吸。整个地区建在沙地上,地基摇摇晃晃、不稳定、下垂。整个街区的中产阶级外墙现在都出现了明显的变形,轻微的扭曲让人目不暇接。然而,一切都没有倒塌。一切都屹立不倒,只是晃动得足以提醒我们,没有永远的稳定,每座城市,只要正确看待,都会在其结构中保留它所经历过的痕迹。在这座昔日的小岛上,曾经是内河交通的跳动中心,也是三角贸易的中心节点之一。南特是欧洲大西洋贸易的主要港口之一:从这里出发的船只满载货物驶往非洲,然后载着沦为商品的人类驶往美洲,最后载着蔗糖、咖啡、棉花和以资本形式凝固的血液返回欧洲。这段记忆并没有被抹去,但几十年来,它一直在低声吟唱,被掠过,被压缩在 18 世纪优雅的建筑之下,仿佛这些建筑完美的线条可以独自承载一段被剔除的历史的重量。再往前走,沿着河边,当城市开始有水,脚步几乎没有疲惫时,时间再次签约。卢瓦尔河平缓而稠密,平静得只有大河才能保持,仿佛没有什么能真正扰乱它的流淌。就在那里,沿着福斯河岸(quai de la Fosse),南特最热闹的地方之一出现了:废除奴隶制纪念馆(Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage),它看起来像一条地下通道,在地面以下,在城市与历史之间的裂缝中开放。但纪念馆更早开始于地面,在人行道上镶嵌着一些牌匾,在夜幕的照耀下,这些牌匾就像一支队伍,缓缓向记忆的中心走去。

正如我们所说,南特曾是法国的奴隶贸易之都,在 18 世纪组织了 43% 的跨大西洋远征,在这个码头上航行的船只满载着尸体、名字和被抹去的历史。因此,纪念碑揭露了这一切。它让无法言说的事情变得清晰可见。纪念馆由市政府委托建造,于 2012 年 3 月开放,是欧洲最大的 纪念馆。该项目由波兰艺术家克日什托夫-沃迪奇科(Krzysztof Wodiczko)和阿根廷建筑师朱利安-邦德(Julian Bonder)在一次国际竞赛中胜出,它是一种政治和诗意的姿态,在镌刻着日期、航线、"自由号"(La Liberté)等船名以及使奴隶制成为常态的法律的玻璃板中,人们可以静静地穿过纪念馆。在 "南特之旅"(Voyage à Nantes)的中心地带,艺术在这里上演、嘲弄、挑战、欢迎,这样一个空间的存在改变了人们迈出脚步的尺度。它提醒我们,每一次穿越都是一次选择:在哪里停下,在哪里放慢脚步,在哪里倾听。最重要的是,在哪里容纳。容纳重量、疑虑和责任。保持。

与此同时,河流继续流淌。离开了河岸,当纪念碑的光芒在泥土下褪去,地表重新变得紧凑时,景观又发生了变化。沥青路面在延伸,外墙变得笔直,窗户排成一条光亮的纪律线,我们进入了另一个绿树成荫的林荫大道和朴素建筑的街区。这就是康布隆纳大道的建筑风格:一条秩序井然的长廊,专为礼仪、文明的休息和无摩擦的天气而设计。而就在这个表面平衡的中心,一个不和谐的姿态出现了。在一个大理石基座上,人们本以为会出现一个青铜的、确定无疑的人物形象,但在基座上却出现了一个岌岌可危的小女孩,她正在攀爬,或者说正在下降。菲利普-拉梅特称之为 "Éloge de la transgression",它与挑衅无关。它是关于位移。极小但决定性的滑动。有分寸的偏离足以破坏权力的语法。

拉梅特一如既往地在雕塑与舞台之间、严肃与矛盾之间、纪念碑与遗弃之间游走。在这里,致敬的不是一个人、一个英雄、一场战役,而是一种姿态。更确切地说,是一种态度,一种不服从的行为。

基座变成了行动的空间。姿势变成了一个问题。这不是一个知道他是在上升还是下降的问题,而是一个意识到运动已经是一种思想行为的问题。

在南特最能体现这座城市高贵记忆的街区(沉稳、统一的石材、安静对称的街区),《Éloge de la transgression》引入了一条裂缝,提醒我们每一种规范都是一种建筑,而每一种建筑都可以攀登。也可以优雅地攀登。

就这样,这座城市在展示了它的边缘、它的陨石坑、它悬浮的月亮、它沉没在沙中的记忆之后,来到了它资产阶级优雅的中心地带,在没有提高嗓门、没有破坏任何东西的情况下,让自己被一个爬上基座的年轻女孩所惊艳。她的出现似乎并不是为了取而代之,而是为了提醒我们,即使是空虚也有权拥有自己的雕像,即使是越轨也有权拥有自己的空间。

归根结底,《南特之旅》不过是一部城市舞蹈作品,它扛起城市的肩膀,邀请它跳出时间的束缚。这是一幅不平衡的地图,它没有指向一个中心,而是沿着边缘、裂缝内部、使房屋倾斜的沙质褶皱之间展开,不需要任何统一的意义或线性叙事。这些作品穿越空间,提出问题。这些问题写在墙上,写在庭院里,写在蹦床上,写在寂静中,写在不断变化的材料中,写在天黑后亮起的灯光中。航行是一种 城市姿态 ,因为它改变了我们在一起的方式。看、偏离、走而不至。它是一种集体姿态,因为它重新分配了感受的可能性,哪怕是短暂的感受,城市可以是一种超越自身的东西:一个治愈、扰乱、欢笑、精确记忆的地方,一个让那些还没有发言权的人登上神坛的地方。

也许,这只是一种存在于这个世界但又不声称主宰世界的方式。一种栖息于城市而不期望它承认我们的方式。一种保持温柔的流浪者的方式,口袋里装满了不知通向何方的地图,脚步蹒跚地走在玻璃上、水里、月亮上。即使只有短短几天,我们也可以像某些走调的歌曲一样,只在街头才听得懂。在街上,在没有任何框架的情况下,一些事情发生了。即使我们说不出是什么。即使没有人问。但你活在其中。你并不孤单。

本文作者 : Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。