A Nantes c’è una linea verde che si snoda sull’asfalto come una vena scoperta, tesa, pulsante che invita alla deviazione, al passo inclinato e alla geografia sbilenca del desiderio.

Parte da un giardino popolato da creature immaginarie, che tendono fili colorati tra i rami e si arrampicano su nastri lucidi che spezzano la luce del sole in riflessi taglienti. Da lì, dal Jardin des Plantes, la linea comincia a scorrere, allungandosi tra i marciapiedi, costeggiando quartieri marginali, lambendo edifici in silenzio e cortili dimenticati. A volte s’inerpica su una scala cieca, si piega sotto un ponte, si ferma davanti a un’opera che pare quasi un errore: una scultura che sembra non dire nulla, un animale di legno che gocciola, una nave madre atterrata per sbaglio nel cuore della città.

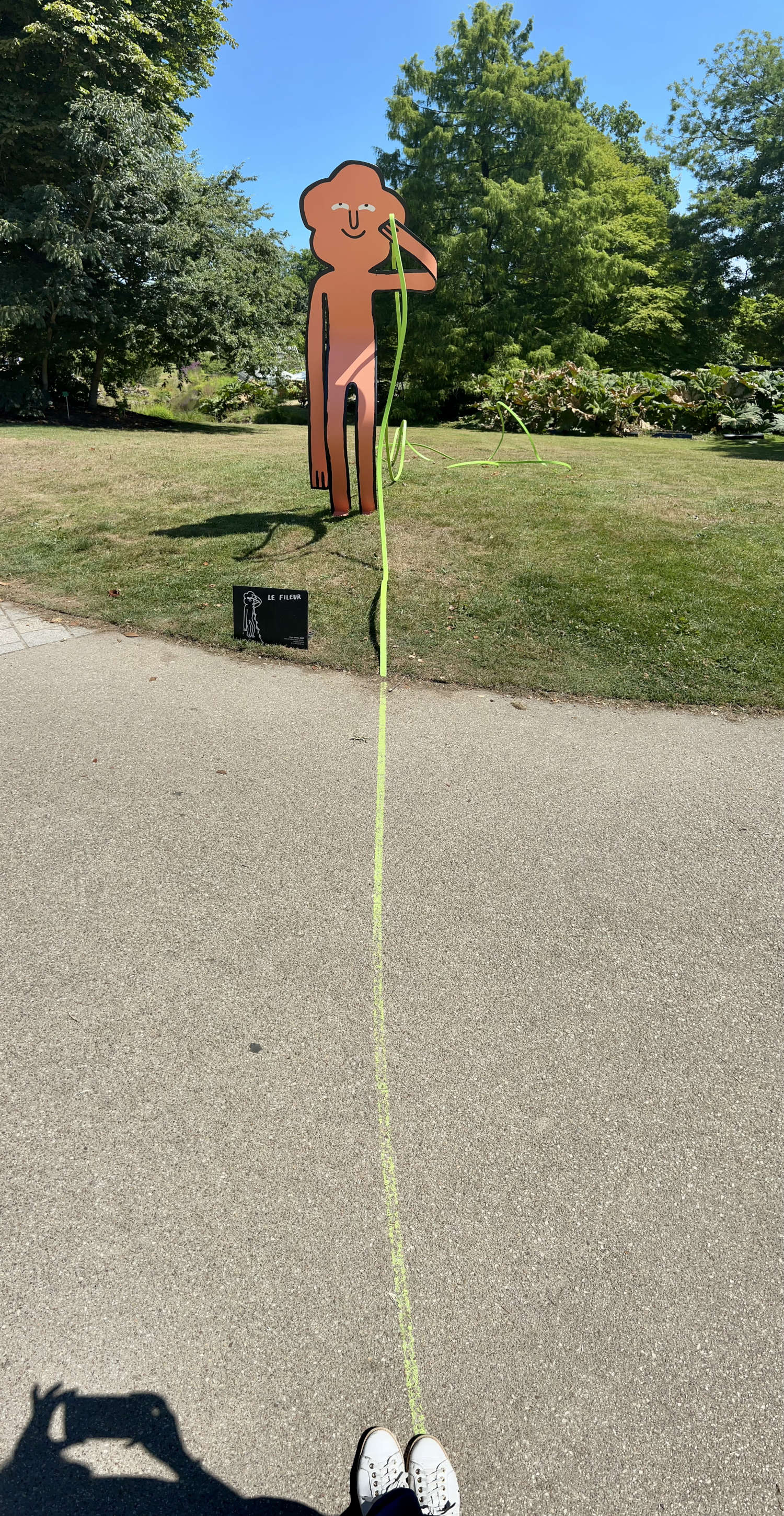

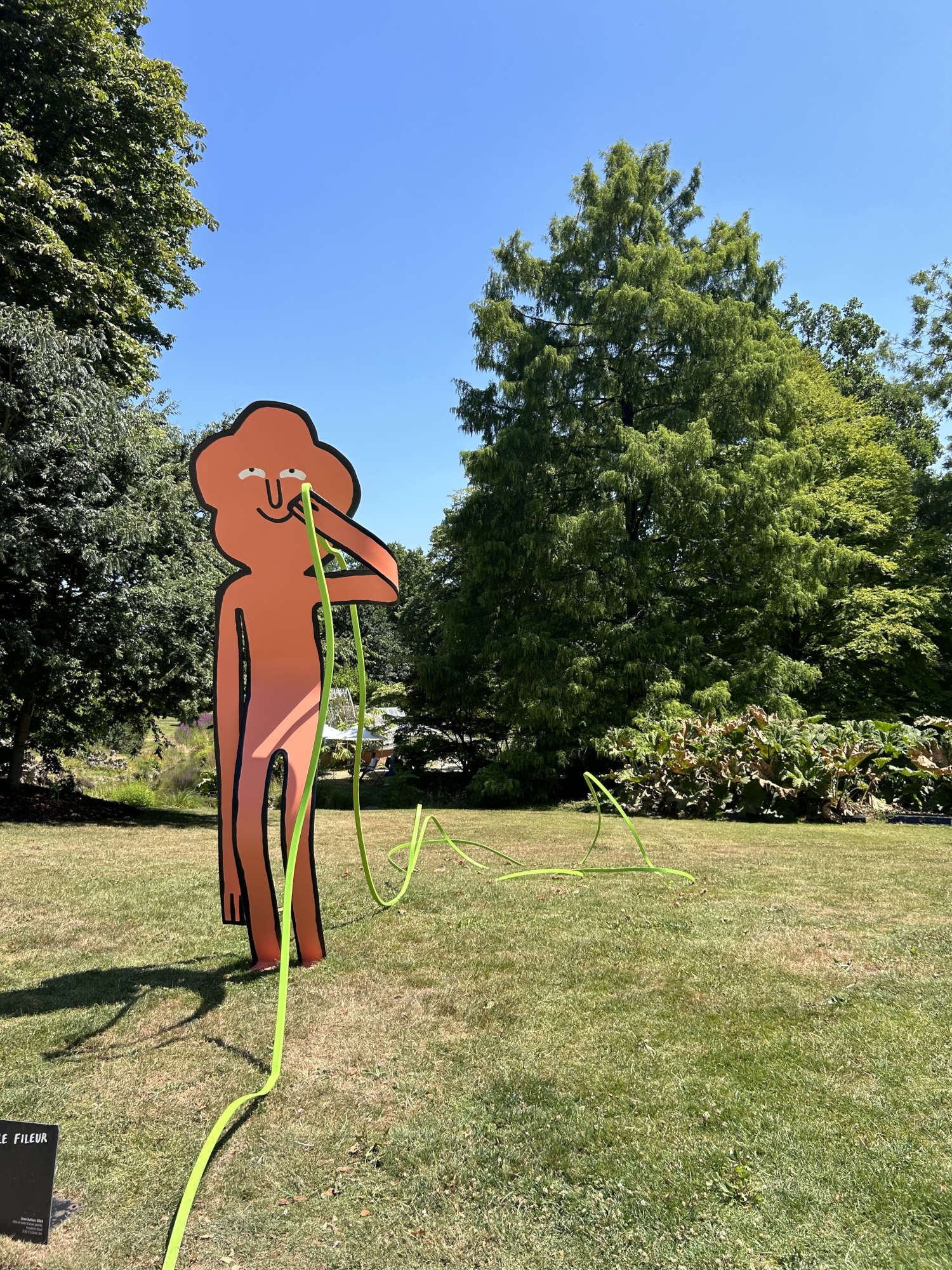

Anche quest’anno, dal 28 giugno al 31 agosto 2025, il Voyage à Nantes invita a percorrere questa linea tracciata sull’asfalto, a seguirla con il corpo prima ancora che con lo sguardo, ad abitarla come si abita una possibilità. Alcune opere cambiano, altre si moltiplicano, molte svaniscono, ma alcune restano. Éloge de la transgression, nel Cours Cambronne, continua a interrogarci dall’alto del suo piedistallo semi vuoto. O ancora Jean Jullien con Le Fileur, che intreccia il suo filo verde tra le aiuole, come se disegnasse cammini alternativi per chi è disposto a guardare in basso. Seguire questa linea, allora, significa disordinare lo sguardo e, soprattutto, mettere in discussione l’idea stessa di opera e di spazio pubblico. A ogni curva il tempo si piega, il paesaggio si apre, e l’arte affiora solo se accetti di non riconoscerla subito. Perdersi lungo il sentiero non significa raggiungere, ma accettare che una città possa raccontarsi anche così: non mostrando i suoi capolavori e i luoghi da spuntare velocemente su una lista immaginaria, ma i suoi bordi, le sue pieghe, i suoi interstizi. E allora cambia il passo, il ritmo, lo sguardo. Anche il respiro. Perché, e questo è molto raro, la città non si offre come una mostra. Si offre come un gesto, come ipotesi; come una coreografia lenta che coinvolge il corpo ancor prima del pensiero. Si tratta, alla fine, di un dispositivo sottile per spostare il centro, per ridistribuire l’attenzione e creare possibilità nuove. E forse è proprio qui che l’arte smette di essere oggetto, e torna a essere relazione. Qualcosa che succede tra. Tra un passo e l’altro, tra chi guarda e ciò che non si lascia spiegare, tra la tua presenza e una città che si lascia leggere a frammenti, senza bisogno di un senso unitario.

Proprio dentro questa deriva gentile, in questa sospensione lucida che il passo impone quando si abbandona la fretta e si lascia che il cammino diventi parte stessa dell’opera, si manifesta una possibilità altra di pensare lo spazio urbano e la sua dimensione estetica, non più come sfondo inerte né come galleria a cielo aperto, ma come sistema poroso di relazioni, come tessuto vivo in cui l’arte non accade accanto alla vita, ma attraverso di essa, contaminandola e lasciandosi contaminare.

E in tale apertura generosa al coinvolgimento si cela una soglia critica, poiché non ogni partecipazione è fertile e, soprattutto, non ogni relazione produce una trasformazione. La storica dell’arte Claire Bishop lo ricorda con rigore, avvertendo che la socialità proposta da certa arte relazionale rischia di scivolare in una messinscena dell’inclusione, dove la presenza del pubblico viene prevista, registrata, incanalata, ma raramente interpellata nel profondo e raramente chiamata a confrontarsi con l’attrito, il disaccordo e l’asimmetria che ogni esperienza estetica autentica porta con sé.

È proprio qui, forse, che la città di Nantes sceglie un’altra strada poiché, al posto di coreografare la partecipazione, la disperde, la dissemina lungo una linea che non protegge né ordina, ma invita a disallinearsi, a sbagliare, a riposizionare continuamente lo sguardo. E in questo continuo scivolamento del senso, nella mancanza di punti fermi, emerge una forma di cittadinanza temporanea, fatta non di possesso dello spazio ma di attraversamento consapevole, di micro-azioni che incidono la città come una nuova forma di scrittura. Una scrittura che si legge con i piedi, con le ginocchia indolenzite, con il fiato che si accorcia, con il meteo che cambia mille volte al giorno, con il tempo che si distende, e che restituisce alla città non una funzione, ma una domanda: chi sei, quando smetti di pretendere di avere un solo volto?

Qui sta forse il gesto più politico dell’arte pubblica che non è l’occupazione dello spazio, ma la sua apertura; non la monumentalità, ma il margine; non la visibilità, ma la possibilità. Ecco allora che, a volte, la linea verde devia in silenzio e sfiora un portale laterale infilandosi in un cortile ampio e raccolto dove le pietre raccontano secoli di stratificazioni e passaggi. L’Hôtel de Briord, un tempo dimora aristocratica, poi sede dell’École des Beaux-Arts dal 1904 al 2017, oggi custodisce nel suo ventre di pietra un’opera di Gloria Friedmann dal titolo Absurdistan. Il pannello introduttivo è chiaro, l’accesso semplice, il contesto curato con attenzione. E tuttavia, proprio in questa semplicità rigorosa, Absurdistan costruisce una soglia.

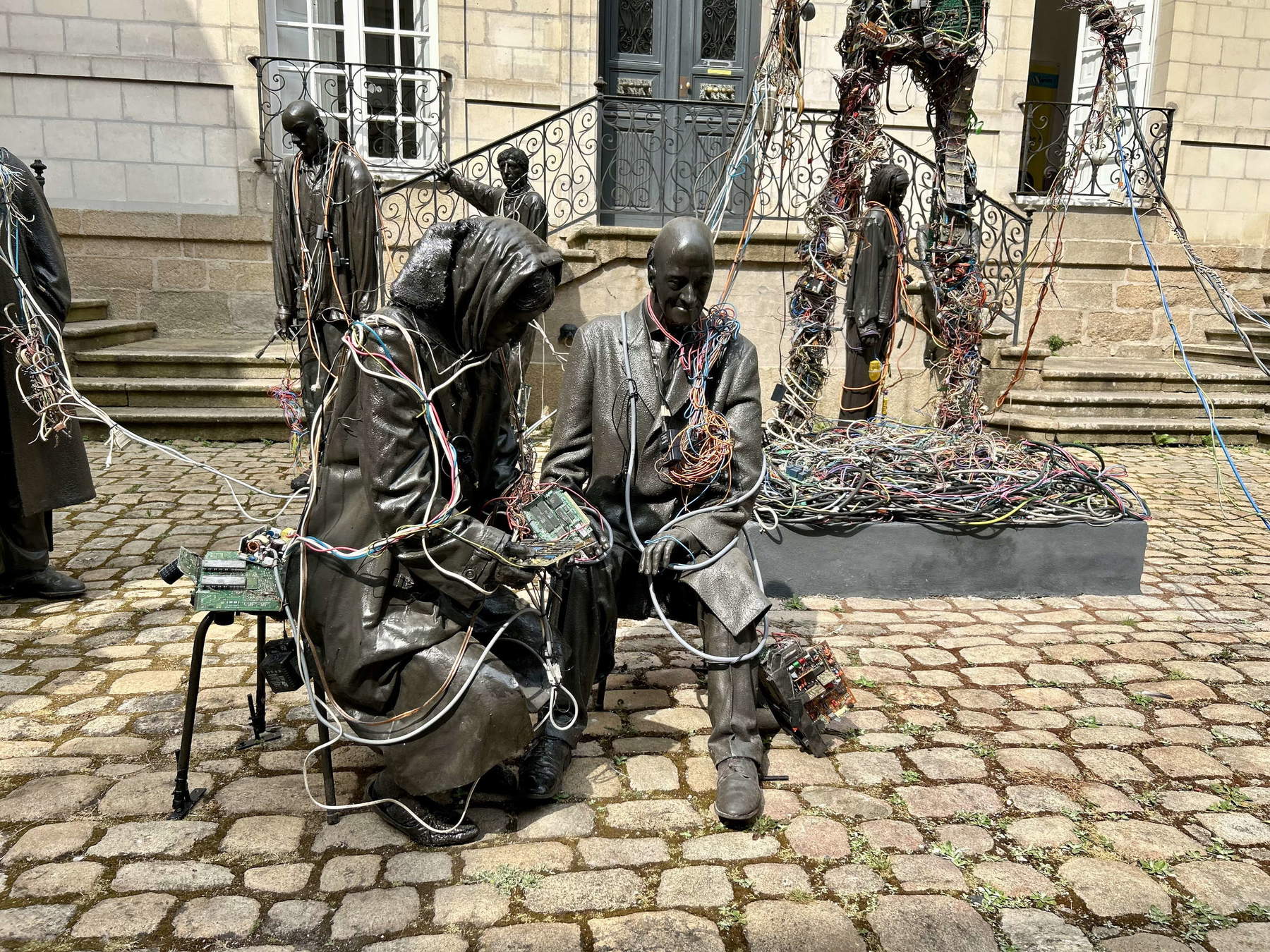

Undici figure umane, a grandezza naturale, si raccolgono attorno a una presenza centrale composta da cavi, fili e inquietanti frammenti di memoria elettronica. Il corpo meccanico al centro ha la densità di un nucleo spento, di un’intelligenza collassata su sé stessa, eppure trattenuta da tutti gli altri, come se ogni figura dipendesse da quella massa senza tempo e senza volto. Nessuno dei personaggi in scena compie un’azione piena, ma ognuno trattiene una tensione, una possibilità, una traiettoria congelata. L’impressione è quella di un arresto collettivo, una pausa crudele in cui il futuro resta trattenuto tra le mani, senza mai la possibilità di manifestarsi pienamente. Gloria Friedmann, con uno sguardo insieme carezzevole e spietato, costruisce un teatro silenzioso in cui l’essere umano (questo strano bipede terrestre che ha imparato a camminare, a sollevarsi e trasformare il mondo) si ritrova agganciato alla propria evoluzione tecnologica, connesso a flussi incessanti di dati, immagini e comandi, resi sempre più trasparenti e sempre meno interpretabili.

Crea delle figure umane immobili, sospese, come incagliate in un processo inarrestabile che non fa altro che renderle dipendenti. La scultrice tedesca non racconta un futuro distopico, ma un presente già compromesso, in cui la tecnologia non è più uno strumento ma un ambiente, una membrana invisibile che ci collega, ci trasforma e ci anestetizza. I corpi, nell’installazione, non interagiscono ma subiscono. Sono creature intermedie, già ibride, già consegnate a un’altra forma d’esistenza in cui la tecnologia è la condizione stessa del nostro stare nel tempo.

Una scena come questa trova un potente antecedente teorico in Günther Anders e nel suo libro L’uomo è antiquato del 1956. Anders descrive con lucidità la “vergogna prometeica” che consiste nella sensazione, sempre più diffusa, che l’essere umano provi di fronte all’efficienza delle sue stesse creazioni tecniche. La macchina è ripetibile, precisa, eterna. L’uomo no. Così nasce un dislivello crescente tra chi produce e ciò che viene prodotto, una frattura temporale tra la mente e le cose. L’uomo finisce per sentirsi superato, antiquato, inadeguato, e questa non sincronicità tra individuo e mondo tecnico genera un paradosso esistenziale. L’umanità non è più in grado di comprendere o controllare i propri artefatti poiché la tecnica, dice Anders, ci sovrasta con un’efficienza impersonale, con una perfezione che ci rende goffi e colpevoli. Da qui deriva un rovesciamento di fini e mezzi: non usiamo più la tecnica per i nostri scopi, ma siamo usati da essa per scopi che ci sfuggono. In particolare (e qui, su questo punto, il pensiero di Anders è profetico) attraverso i media, le sequenze pubblicitarie, gli apparati di persuasione che creano un mondo fatto di immagini fantasma, un mondo seriale, irreale, a cui l’individuo risponde in modo passivo, compulsivo, ossessivo.

In Absurdistan questo spaesamento non viene gridato, ma scolpito nel silenzio delle posture. Le figure sono ferme, eppure fragili. Come se il loro immobilismo fosse già una forma di resa. Una resa gentile, perfino elegante, ma definitiva. Viene messa in scena una specie d’inerzia, così estetica e così composta, in cui s’intravede una forma nuova e inquieta di solitudine. Ogni figura è connessa, inserita in un corpo centrale, in una rete che sembra abbracciare ma in realtà isola; in cui la connessione non è relazione, e la prossimità non basta a colmare lo scarto, non basta a colmarne la solitudine. Siamo parte di un sistema che ci accorpa ma non ci riconosce, che ci elabora come dati ma ci dimentica come persone. In questo senso, Absurdistan è anche una mappa delle nostre nuove dipendenze cognitive: una società in cui la memoria si esternalizza, il giudizio si affida agli algoritmi, e l’intelligenza artificiale che ci assiste, ci anticipa, interpreta e finisce per prosciugare lo sforzo stesso del pensiero. Tutto si fa più semplice, più veloce, più perfetto. E noi, nel cuore di questa perfezione, restiamo soli. Impeccabili, ma soli.

Più avanti, vicino alla stazione, mentre il passo si allunga tra le case e le vetrine, la linea verde s’insinua nella Rue de Richebourg e cambia tono. Non si fa più sottile, non cerca di scomparire ma si fa portatrice di un altro ritmo, di una vibrazione dissacrante. Nel cortile del liceo Clemenceau si erge La Mauvaise Troupe di Romain Weintzem: una banda di sculture a grandezza umana, travestite da soldati e travolte dalla propria inutilità meravigliosa, figure mimetiche che impugnano trombe, tamburi e ottoni monumentali come se fossero armi da parata, marciando in silenzio contro il nulla. Ogni corpo è immobile, ma nella posa vive un movimento trattenuto, una sfida ancora in corso. Tutto, in questa installazione, respira la volontà precisa di mettere in crisi i codici del potere: le posture militari si deformano in gioco, i corpi mimetizzati perdono autorità, le fanfare si trasformano in strumenti di sovversione. Non c’è traccia di glorificazione, né volontà documentaria poiché La Mauvaise Troupe non racconta la guerra, ma la deride, la disinnesca, la espone come teatro stanco di sé.

Il gesto dell’artista Weintzem si radica nel terreno stesso della città, nella memoria ostinata di quel liceo, dove nel 1913 un gruppo di studenti, tra cui Jacques Vaché, pubblicò la rivista En route, mauvaise troupe!: un solo numero stampato in 25 copie, una sola uscita, eppure tanto carica di versi, invettive e ironia così tagliente da costare l’espulsione ad alcuni dei suoi autori. Dentro quelle pagine, poi bandite, prendeva forma una voce che sarebbe diventata decisiva per il surrealismo, una voce che rifiutava la retorica patriottica, che sceglieva il sogno al posto dell’ordine, l’insolenza al posto della disciplina. Romain Weintzem torna in quello stesso cortile con un’opera che non è semplice memoria, ma eredità viva.

Tutto si tiene in equilibrio precario: la poesia di Verlaine che titola la rivista (“Per la strada, truppa malvagia! / Andate, miei figli perduti!”), l’ombra lieve di Breton, la presenza latente di Vaché come detonatore silenzioso di una generazione intera. Ogni figura in scena è una caricatura della maschera del potere, una torsione visiva che riporta la guerra alla sua nudità teatrale, al suo gesto svuotato, alla sua ossessione per la forma. Qui, ogni strumento musicale impugnato come un fucile dice esattamente questo: il suono può sovrastare il comando, il disordine può diventare partitura. Non è un caso che Weintzem scelga proprio gli strumenti musicali tipici delle bande militari (ottoni, grancasse, trombe) e li trasformi in oggetti scenici, ambigui, disinnescati. In questo modo, l’artista amplifica il paradosso insito nella tradizione stessa delle fanfare come musica per la guerra, ritmo per l’ordine, suono per l’obbedienza. Ma in La Mauvaise Troupe quell’ordine si spezza, il suono resta muto, e la musica diventa solo simulacro di una disciplina che non comanda più nessuno. Quello che in apparenza è solo gioco o caricatura, affonda in realtà in una memoria dura, reale, precisa: i ragazzi che nel 1913 fondarono la rivista En route, mauvaise troupe! furono, tutti, arruolati nella prima guerra mondiale. Alcuni non fecero ritorno.

Il gesto anarchico di pubblicare un foglio scolastico antimilitarista si trasformò nel destino di una generazione intera: la retorica patriottica li travolse, la scuola li addestrò a morire. E allora La Mauvaise Troupe diventa una contro-marcia, un rito laico di resistenza, una scultura corale che non si offre come spiegazione ma come esortazione. A ridere, sì, ma con consapevolezza. A restare disarmati, anche, ma con intenzione. E a camminare insieme, anche fuori tempo, anche senza obiettivo, anche soltanto per non lasciare che l’andatura venga decisa da altri. E in questo cortile, che potrebbe essere un qualunque cortile, dietro una scuola che potrebbe essere qualunque scuola, La Mauvaise Troupe ci costringe a ricordare che ogni guerra comincia anche così. Con una banda che suona, con un inno che addestra l’orecchio, con una divisa che allinea i corpi prima ancora del pensiero.

Poi succede qualcosa di ancora diverso. La linea verde attraversa il Parc des Chantiers e si apre su un paesaggio che sembra uscito da un altro tempo, o da un sogno collettivo appena abbozzato. C’è una sfera argentea, morbida, traforata di crateri, un’enorme luna stesa a terra, pronta a essere abitata. Cammineremo sulla Luna, dicono Détroit Architectes e Bruno Peinado, e qui c’è solo un invito reale, fisico e sensoriale; quello di salire, rimbalzare, sdraiarsi, guardare, abitare. Prendersi tutto lo spazio. Tutto quello che serve.

I corpi si librano per pochi istanti, rallentano, oscillano, scivolano in uno stato di sospensione improvvisa che non assomiglia alla performance ma all’abbandono. E in quell’abbandono, che non chiede nulla eppure restituisce tutto, prende forma un’idea diversa di spazio pubblico che diviene, semplicemente, pausa. Un luogo che non si attraversa soltanto, ma che cura, come racconta lo psichiatra Paolo Inghilleri nel suo saggio I luoghi che curano, perché è capace di accogliere le trasformazioni interiori, di offrire una soglia tra l’intimità e il mondo, di ospitare esperienze che cercano significato più che l’utilità dell’esistere.

E mentre ci si sdraia o si salta nei mari d’argento, sotto un cielo che sembra più vicino, qualcosa cambia anche nel modo in cui ci si pensa. Per un istante, anche breve, il corpo smette di pesare, il tempo si ritrae, il pensiero si allenta. E in quell’istante si apre uno spazio possibile per la cura, per la sospensione del dovere, per l’immaginazione che non evade ma fonda. Perché i luoghi che curano sono quelli che permettono di costruire senso, di riconoscersi parte di un ritmo più vasto, di abitare il mondo senza doverlo subito spiegare o modificare.

Eppure Cammineremo sulla Luna non è un’opera “bella” in senso stretto, e forse nemmeno memorabile se pensata solo nella sua forma. Non ha la potenza formale di una scultura, né tantomeno l’intensità visionaria di un’installazione concettuale. Eppure funziona. Funziona perché trasforma un’area marginale della città, un’ansa dimenticata tra i cantieri e il fiume, in un punto di convergenza in cui s’incontrano famiglie, studenti, anziani, turisti disorientati, bambini urlanti, padri stanchi, educatori e ragazzini arrivati da altrove. Funziona perché non impone un significato, ma lo lascia emergere dai corpi che lo abitano. In una città che porta sulle spalle la memoria pesante del colonialismo e del commercio triangolare, Cammineremo sulla Luna non è un’evasione, ma una riappropriazione concreta dello spazio urbano, un’azione minima ma tenace, che riscrive il modo in cui ci si prende posto nel mondo.

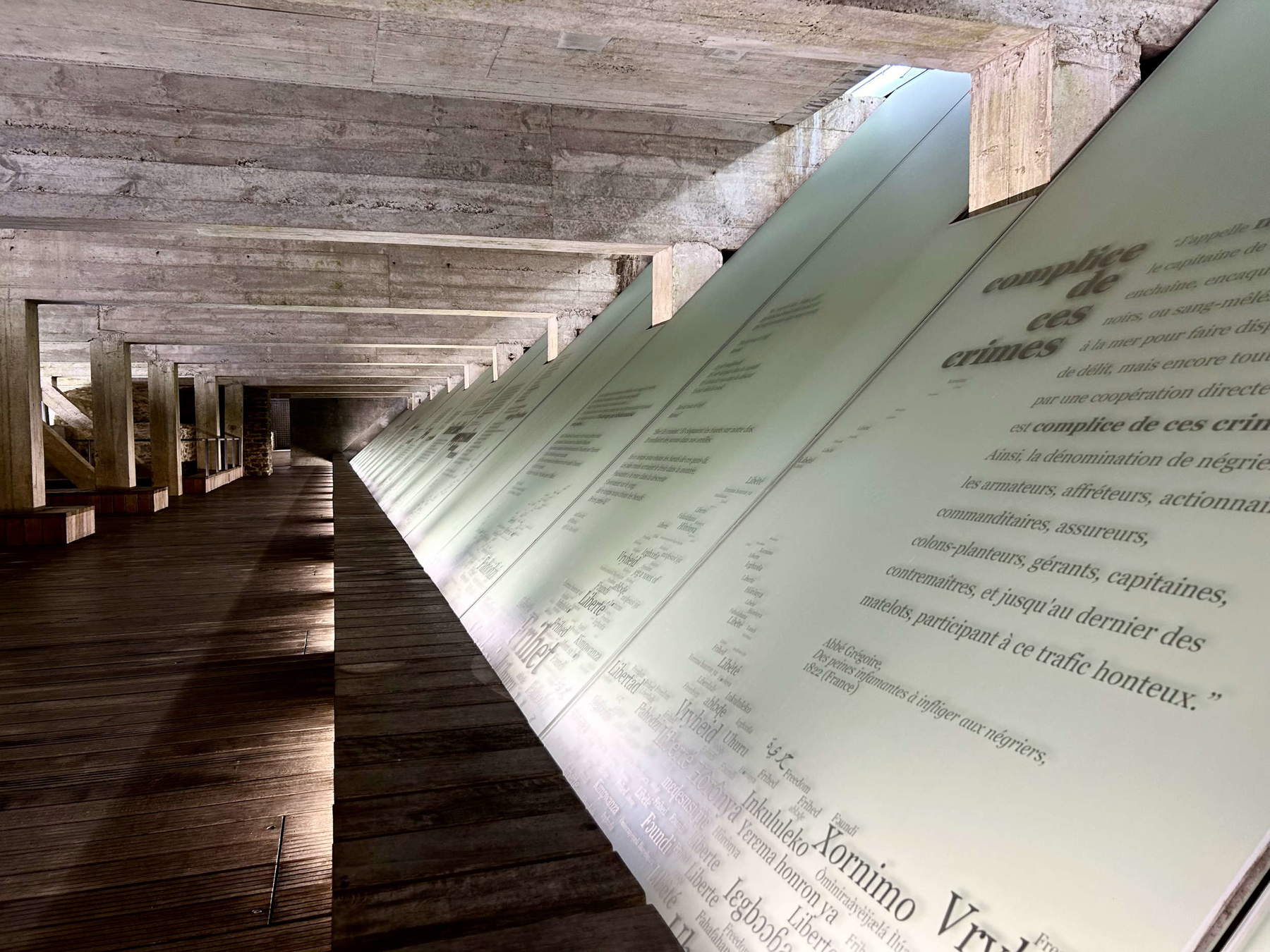

La linea verde, dopo essersi allungata tra cortili, lune traforate e fanfare silenziose, conduce verso la confluenza tra la Loira e l’Erdre, dove l’isola si apre come una cicatrice geografica incisa sull’acqua. Qui le strade si fanno più larghe, i suoni si rarefanno, le case si inclinano appena, ma con una costanza tale da sembrare un respiro trattenuto. L’intera zona, costruita su un terreno sabbioso, poggia su fondamenta mobili, incerte, cedevoli. Interi isolati d’epoca, con le loro facciate borghesi, mostrano oggi una deformazione visibile, una leggera torsione che affatica lo sguardo. Eppure nulla crolla. Tutto resta in piedi, spostato quel tanto che basta per ricordare che nessuna stabilità è data per sempre, e che ogni città, se guardata bene, conserva nella sua struttura il segno di ciò che ha attraversato. Su questa ex-isola, un tempo cuore pulsante dei traffici fluviali, si articolava anche uno dei nodi centrali del commercio triangolare. Nantes fu uno dei principali porti europei della tratta atlantica: da qui partivano navi dirette in Africa, cariche di merci, per poi proseguire verso le Americhe con esseri umani ridotti a merce, e infine tornare in Europa con zucchero, caffè, cotone, e sangue fossilizzato in forma di capitale. Una memoria che non si è cancellata, ma che per decenni è rimasta sussurrata, sfiorata, compressa sotto le architetture eleganti del Settecento, come se le linee perfette dei palazzi potessero contenere, da sole, il peso di una storia rimossa. E più avanti, lungo il fiume, quando la città comincia a farsi acqua e i passi si stancano appena, il tempo si contrae di nuovo. La Loira accompagna, piatta e densa, con la calma che solo i fiumi grandi sanno mantenere, come se nulla potesse davvero disturbare il suo scorrere. E proprio lì, lungo il quai de la Fosse, si apre uno degli spazi più intensi di tutta Nantes: il Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, che si presenta come un passaggio sotterraneo e si apre sotto il livello del suolo in una fenditura tra la città e la sua storia. Ma il memoriale comincia prima, sulla superficie con delle targhe incastonate nella pavimentazione che, illuminate di notte, segnano l’avvicinamento come una processione, come una discesa lenta verso il cuore della memoria.

Nantes che, come dicevamo, è stata la capitale francese del commercio degli schiavi, nel XVIII secolo organizzò il 43% delle spedizioni transatlantiche, e su questo stesso molo salpavano le navi cariche di corpi, di nomi, di storie cancellate. E allora il memoriale espone. Rende visibile l’indicibile. Voluto dalla città e aperto nel marzo del 2012, il Mémorial è il più grande d’Europa. Il progetto nasce da un concorso internazionale vinto dall’artista polacco Krzysztof Wodiczko e dall’architetto argentino Julian Bonder, e si pone come gesto politico e poetico che si lascia attraversare in silenzio, tra lastre di vetro incise con date, rotte, nomi di navi come La Liberté e leggi che hanno reso la schiavitù norma. Nel cuore del Voyage à Nantes, dove l’arte gioca, deride, sfida, accoglie, l’esistenza di uno spazio come questo cambia la misura del passo. Ricorda che ogni attraversamento è anche un gesto di scelta: dove fermarsi, dove rallentare, dove ascoltare. E soprattutto dove contenere. Contenere il peso, il dubbio, la responsabilità. Reggere.

Il fiume, intanto, continua a scorrere. Lasciando la riva alle spalle, quando la luce del memoriale svanisce sotto la terra e la superficie torna compatta, il paesaggio muta ancora. L’asfalto si tende, le facciate si raddrizzano, le finestre si allineano in una disciplina luminosa e si entra in un altro quartiere fatto di viali alberati e palazzi austeri. Il Cours Cambronne appare così, in tutta la sua compostezza architettonica: una passeggiata ordinata, progettata per il decoro, per la sosta civile, per un tempo senza attrito. Ed è proprio qui, al centro di questo equilibrio apparente, che si manifesta un gesto dissonante. Su un piedistallo marmoreo, dove ci si aspetterebbe una figura bronzea, definitiva, si trova invece una bambina immortalata nell’atto di salire, o forse di scendere, in equilibrio precario sul basamento. Éloge de la transgression, lo chiama Philippe Ramette, e non si tratta di provocazione. Si tratta di spostamento. Di slittamento minimo ma decisivo. Di uno scarto misurato che basta a incrinare la grammatica del potere.

Ramette, come sempre, lavora sullo scarto tra scultura e messa in scena, tra serietà e paradosso, tra monumento e abbandono. Qui l’omaggio non è rivolto a un uomo, a un eroe, a una battaglia, ma a un gesto. O meglio: a un atteggiamento, all’atto del disubbidire.

Il piedistallo diventa spazio d’azione. La posa diventa domanda. Non si tratta di sapere se stia ascendendo o discendendo, ma di accorgersi che il movimento è già atto di pensiero.

Nel quartiere che più di ogni altro a Nantes custodisce la memoria nobile della città (il quartiere della compostezza, della pietra uniforme, delle simmetrie tranquille), Éloge de la transgression introduce una crepa che ricorda che ogni norma è una costruzione, e che ogni costruzione può essere scalata. Anche con grazia.

Ecco allora che la città, dopo aver mostrato i suoi margini, i suoi crateri, le sue lune sospese, le sue memorie affondate nella sabbia, arriva nel cuore della sua eleganza borghese e, senza alzare la voce, senza rompere nulla, si lascia sorprendere da una ragazzina che si arrampica su un piedistallo. Non sembra stare lì per prenderne il posto, ma per ricordare che anche il vuoto ha diritto alla propria statua, che anche a trasgressione ha diritto al suo spazio.

Alla fine, il Voyage à Nantes non è altro che una coreografia urbana che prende la città per le spalle e la invita a danzare fuori tempo. È una cartografia sbilenca che non punta verso un centro, ma si apre lungo i bordi, dentro le fratture, tra le pieghe sabbiose che fanno inclinare le case, senza alcun bisogno di senso unitario o narrazioni lineari. Le opere attraversano lo spazio e producono domande. E queste domande si scrivono sui muri, nei cortili, nei trampolini, nei silenzi, nei materiali che cambiano, nelle luci che si accendono dopo il tramonto. Il Voyage è un gesto urbano perché modifica il modo in cui si sta insieme. A guardare, a deviare, a camminare senza arrivare. È un gesto collettivo perché redistribuisce la possibilità di sentire, anche per un tempo breve, che la città può essere altro da sé: un luogo che cura, che scompone, che ride, che ricorda con precisione, che lascia salire sul piedistallo chi non ha ancora avuto voce.

E, forse, è solo un modo per stare al mondo senza pretendere di dominarlo. Un modo per abitare la città senza aspettarsi che ci riconosca. Un modo per restare randagi gentili, con le tasche piene di mappe che non portano da nessuna parte, e il passo che inciampa nel vetro, nell’acqua, nella luna. Un modo per essere, anche solo per qualche giorno, come certe canzoni stonate che suonano bene solo in strada. E in quella strada, senza nessuna cornice, qualcosa succede. Anche se non si sa dire cosa. Anche se nessuno lo chiede. Ma la abiti. E non sei solo.

L'autrice di questo articolo: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.