他认为建筑是美国的 “盲点”。他认为建筑是美国的 “盲点”,这个盲点在视网膜上移动,成为一种干扰,使他的同胞无法看到建筑在民主社会发展中的重要性。对弗兰克-劳埃德-赖特来说,这是一种木虫,它必须驱使 20 世纪的人类(但如果他还活着,他也会对今天的美国人说同样的话)从自然秩序中汲取养分,从而理解支配集体生活和地球居住方式的法则。即使在今天,他关于 “有机 ”建筑的预言,也就是关于人类空间与自然共生的预言,似乎并没有被我们的社会很好地理解,尽管我们的社会在生态和环境保护方面花费了大量的资金和精力。有机建筑并不是一种环保主义或浪漫主义,在形式上,它类似于希腊人和其他文化中的建筑艺术所依据的人体测量学。赖特还使用了一个与人体结构有关的隐喻,为了解释他所说的自然模式是什么意思,他说:"骨骼结构是根据脸部的模式制造出来的。脸部不是骨骼结构的结果,而是源自脸部形态的结构。这样,结构就可以形成一种模式。图案就是形式的概念,自然界如此,建筑也是如此“。这种将自然规律传达给建筑结构的植物形态学,意味着伊利诺斯大楼这座一英里高的摩天大楼采用了树的结构形式。但赖特认为它是一种 ”整体装饰“,因为自然本身 ”不断地构建模式"。赖特再一次挑战了 19 世纪建筑师和工程师之间的学术区分,在这种区分中,前者被委派负责外部装饰,而后者则负责技术部分(这意味着工程师负责基础工作,而建筑师则是一种墙纸设计师)。但赖特指出,必须明确的是,决定建筑外观的并不是建筑的图案,即建筑的框架,而是由外观图案衍生出来的结构。形式与内容之间不再有任何真正的区别,这是当时可以想象到的最反古典的观点。

机器的专制、城市的拥挤、观念的落后,这些都使建筑仍停留在 19 世纪的方案中,即先考虑外观和立面,然后再根据居住者的需求来组织内部空间。超大容器文化以其巨大性压碎了普通人的一切批判思想,在某种意义上违反了赖特在建筑与民主之间的对应关系。观念的改变在于摒弃装满了许多无用之物的盒子的观念,因为这些无用之物将我们与景观的关系隔开,而发现了一个流动的空间,在这里,内外不再有任何隔阂,一切都自由流动,创造出一种新的美的秩序。赖特说,这之所以可能,是因为铁和玻璃让我们克服了墙壁的限制,这种限制阻碍了私人空间与所在环境之间的重要交流。简而言之,有机建筑就是这种连续性,它不仅将人解放出来,也将人生活的地方从所有专制的束缚中解放出来。二者相辅相成,牺牲一方也会伤害另一方。这就是新的建筑伦理。然而,当代房地产每天都在有计划地违反这种伦理。

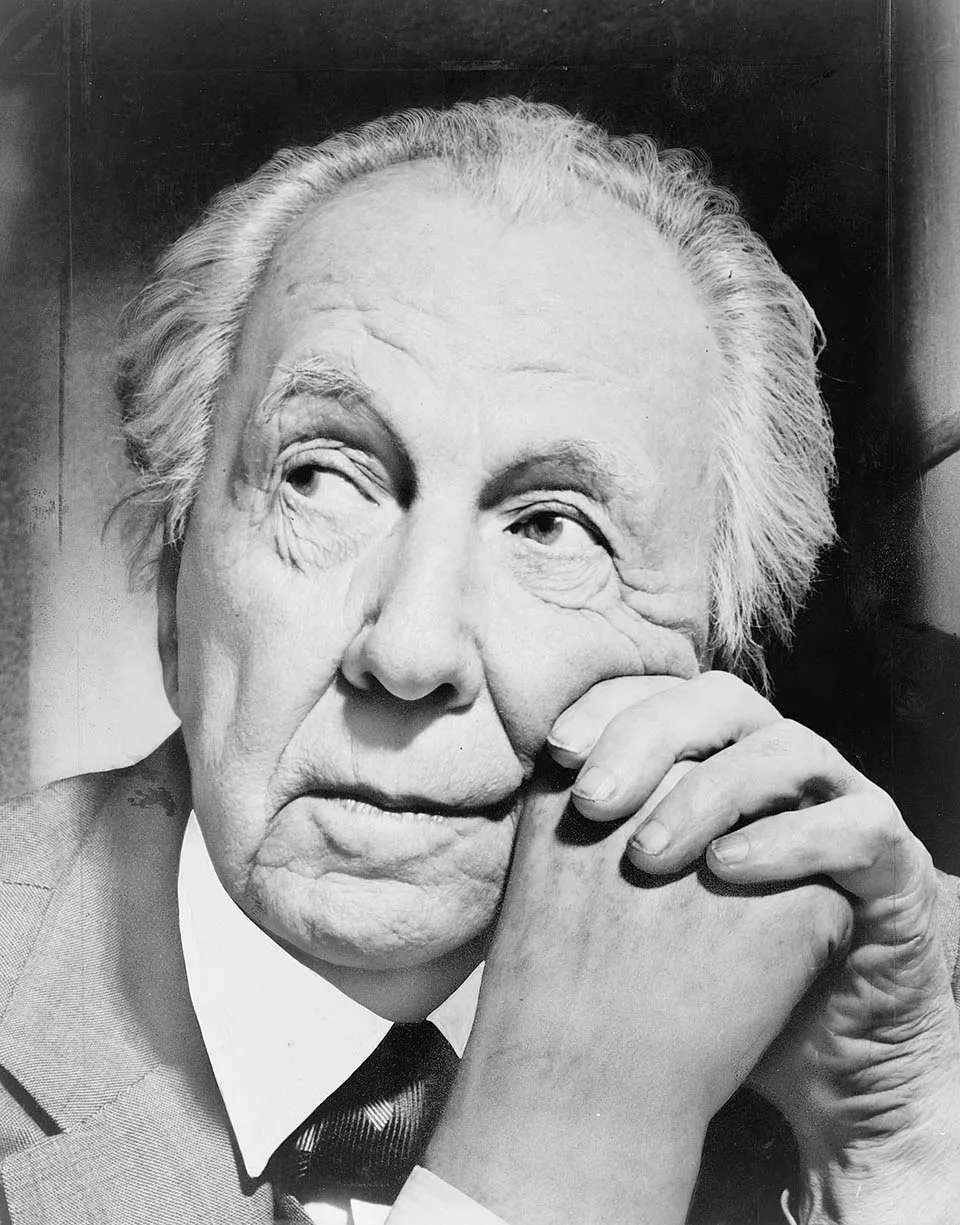

建筑师卡洛-纳尔迪(Carlo Nardi)刚刚发表了一篇文章,寻找阿里阿德涅的线索,以解释他所谓的 "先知的危机"(《Quodlibet》,第 180 页,第 20 欧元)。当然,这位先知就是赖特,而 “转折点 ”发生在 1909 年至 1910 年之间,当时刚过四十岁的大师离开了美国,离开了他的家庭(妻子和六个孩子),离开了他在芝加哥郊区橡树园的家和工作室。正如纳尔迪所写,他的多座建筑足以让他在美国建筑史上占有一席之地;他前往意大利,决定在菲耶索莱和佛罗伦萨之间定居,那里是他的敌人--文艺复兴的摇篮,他将文艺复兴视为学术主义的神化。泽维从伟大的美国吸收了一种反古典主义的文化,反对对称,反对与古典和谐相对应的抽象秩序,从这种美学 “仇恨 ”出发,战后他在意大利传播了赖特主义。

赖特并不满足于此。他知道自己是个天才,但最重要的是,他感受到了自己的使命,感受到了自己超凡的天赋。他,“纳尔迪写道,”在艺术进化的道路上不断成长,每一次进步都保留了他走过的道路。如果我们说,赖特每增加一次新的经验或在该领域获得的知识,都不过是在为自己勾勒一幅更精确的肖像,我们可能会认为这是 "白手起家“的变体,但我们只会停留在表面上,因为 ”预言“,即埃多尔多-佩尔西科(Edoardo Persico)在其著名演讲中阐述的 ”预言“,不仅仅是一个乌托邦,它还可能是一个 ”现实"。对赖特来说,荒野--纳尔迪正确地指出了这一点--不是文明的自然,而是野性的自然,这仍然是美国先驱的遗传密码。当然,自然是美好的,能够产生巨大的能量,甚至在其自身压倒性的力量中也是无辜的,但并不像今天的许多人所认为的那样心地善良,他们没有亚哈船长面对白鲸时的胆量,他知道自己必须以盲目的力量取得胜利,因为这是改变一个时代的英雄的任务。纳尔迪观察到,赖特恰恰符合托马斯-卡莱尔在其同名著作中描绘的英雄形象,但丁就是其中之一,而英雄恰恰 “是指导他所处时代的世界的人,能够完成巨大的壮举”。

莱特的自大狂是一种骄傲的结果,面对这种骄傲,你不得不承认他有能力承担:“他对看别人不感兴趣”。这是天才的典型表现,如果他们证实了人们的期望,他们就会成为英雄。纳尔迪唤起了梅尔维尔的回忆,但他在雨果著名的《巴黎圣母院》的反义词 "ceci tuera cela“中看到了赖特当选为20世纪 ”杰出建筑师 "所掩盖的世界末日的见证。赖特并不认为印刷术会扼杀建筑艺术,恰恰相反,他本人是一个非常喜欢阅读的人,正是在他去意大利旅行的那几年,他着手进行了一项出版计划,这几乎是他天才的书目纪念碑:1910 年在柏林出版的《瓦斯穆特作品集》,由 100 幅石版画组成,汇集了他当时的主要作品目录。赖特希望以此证明自己的宿命,即他肩负着向美国人揭示一场革命正在发生,而他就是这场革命的代言人的使命。因此,他向一位采访者解释说,他从塞缪尔-巴特勒那里借用了 “乌松人之家 ”这个名字,巴特勒认为美国人民没有为自己的国家取一个名字,并提议自称为 “乌松人 ”和 “乌松人”。赖特的经历总有一种奠基性的价值,一种圣经意义上的洗礼。几年后,一场大火烧毁了塔利辛的第一部作品和《作品集》的大部分副本,人们只得回顾命运的宿命,它太渴望让自己成为神话了。

这篇文章的作者在赖特的传记字里行间追寻着真相的蛛丝马迹;他试图让赖特开口说话,希望他能背叛自己,承认是什么原因导致他前往他眼中烟雾弥漫的故乡:“帕拉迪奥?布拉曼特?桑索维诺?雕塑家......所有这些人!现在在这里的是编织者弗兰克-劳埃德-赖特”。从这个角度来看,古典主义是一种毒药:然而,纳尔迪却邀请我们去追寻那些让 15 世纪和 16 世纪的建筑大师与美国建筑师 “神秘地相似 ”的内在交织。我们必须减少偏见:“莱特的比例与和谐,是一种美”。纳尔迪刚刚指出,阿克曼和维特科弗等历史学家尚未研究赖特寻找他的遒力所处的二十世纪初,因此说 “在谈到文艺复兴时,赖特和他的同事们更多想到的是后来的新古典主义和美学再创作”,而不是意大利十四世纪的大师们,并不是没有道理的。然而,他却点出了帕拉迪奥、布拉曼特、桑索维诺等人的名字,并将他们与雕塑家相提并论。这是欧洲建筑的命运吗?毕竟,谁不曾至少有一次认为勒-柯布西耶是一位建筑雕塑家(自从他将萨沃耶别墅构想为一个半悬浮于虚空之上的实心平行六面体,并将其环绕在巴黎山顶的一片绿地上之后)。

纳尔迪总是对赖特的言论慎之又慎,即使他在撒谎,他也会斟酌每一个字。无论如何,作者为我们迅速描绘了这位伟大建筑师的形象,他总是把对话者放在自己的口袋里,而且很快就会明白,没有人会让他说出任何他还没有决定要说的话。自信:这是拉尔夫-沃尔多-爱默生(Ralph Waldo Emerson)的名言,他在《自强不息》一书中写道:“相信你自己的思想,相信在你的内心深处,对你来说正确的东西对所有人都是正确的,这就是天才”。赖特对此深表赞同。他对那些过于看重教育的人保持警惕,因为他不是大学毕业生。这是一种极具美国特色的先锋哲学,与欧洲的怀疑哲学、怀疑主义哲学截然不同。

1909 年,当赖特离开美国前往意大利时,他已经到了极限。在他的自传中,他坦言:“累了,我失去了工作能力,甚至失去了对工作的兴趣...... ”这种道德上的堕落产生了心理影响,迫使他转过身来。他已年过四十,意识到自己的努力不足以保证自己在历史上占据属于先知的位置。从心理学的角度来看,尽管原因不同,但这也是另一位伟大的美国建筑师的生存之道,他通常被拿来与他相提并论(在我看来是不应该的),弗兰克-O-盖里(Frank O. Gehry),他寻求心理分析的帮助,然后彻底改变了自己的建筑方法,重新发现了自己的状况,这在某种程度上也是预言。

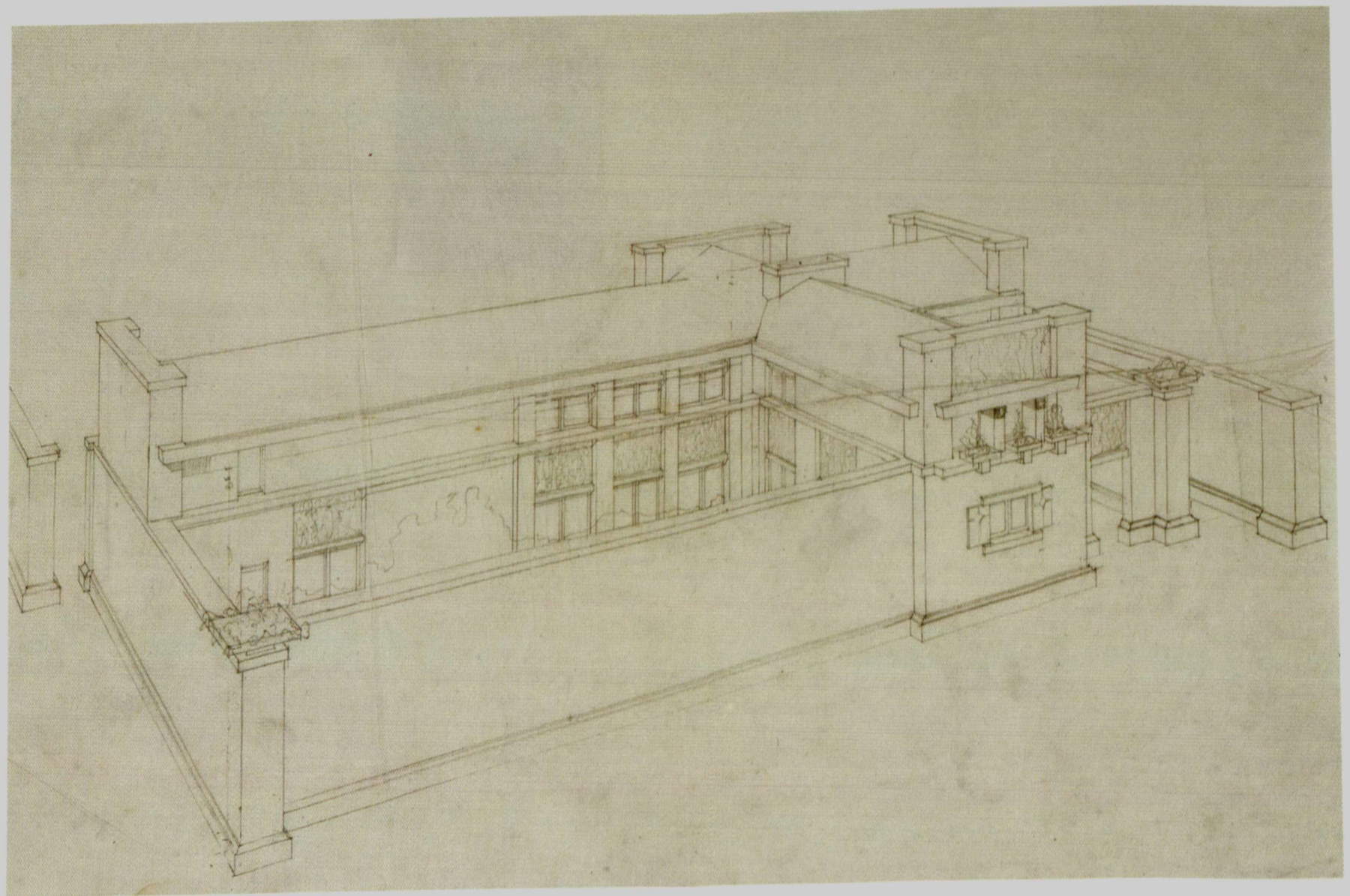

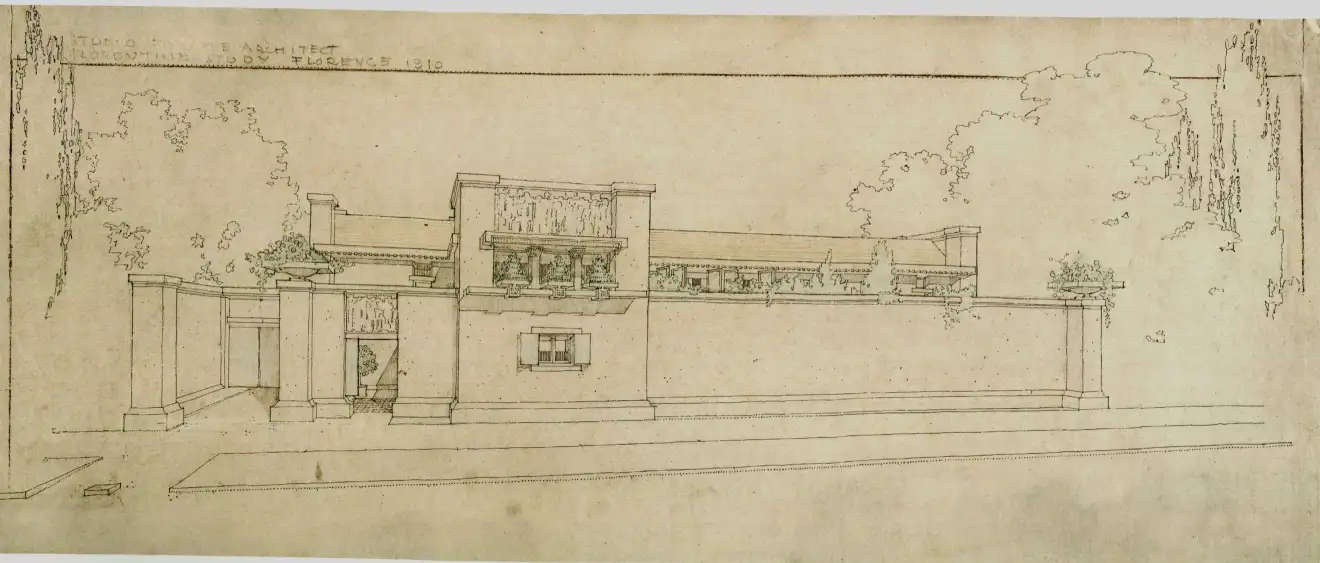

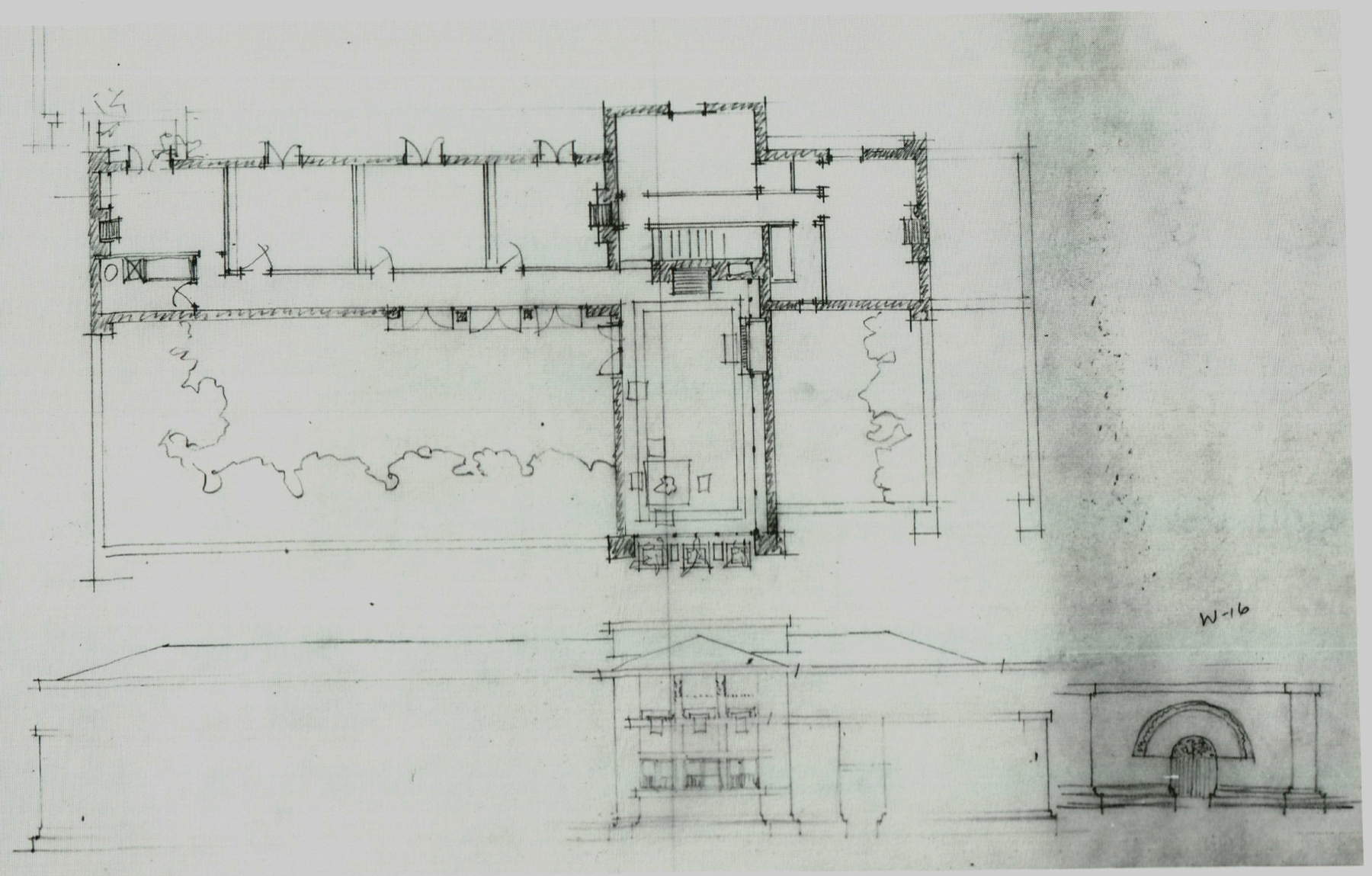

纳尔迪指出,在菲耶索莱,包括设计在内的许多影响都指向塔利森:“菲耶索莱的房子与年轻的草原之家的传统不同......我们没有发现围绕壁炉中心体的经典流畅的空间衔接。在菲耶索莱的住宅-工作室中,空间是按顺序排列的,即使在底层的中心仍有一个大厅,它在住宅庭院之间的交流要比有顶房间的交流开放得多”。多年前,在乔瓦尼-米切卢奇生命的最后几年,我曾有机会在他位于菲耶索莱的家中工作室与他见过两次面,在我看来,对赖特住宅的描述考虑到了这个地方的根源,我不知道这位美国建筑师在设计这座住宅时是否考虑到了托斯卡纳住宅的类型学,这种类型学标志着这个地方数百年的历史。当然,赖特的想法并不强求,他的首要目标是将空间的直觉转化为新的建筑。不过,在某种程度上,赖特将他在菲埃索莱和塔利森的房子定义为 “山顶上的鹰巢”,我认为这也适用于米切鲁奇自1958年起居住的房子:这座房子建于20世纪30年代,坐落在陡峭的峭壁上,人们可以通过木廊从高处欣赏佛罗伦萨最迷人的景色之一。另一方面,赖特本人也住在名为 “美景别墅”(美景别墅)的别墅中,从别墅的凉廊也可以俯瞰佛罗伦萨全景。当时,菲埃索莱地区和散落在周围的许多房屋大多住着外国人。纳尔迪写道,对赖特来说,“菲耶索莱是一个理想的避难所,就像后来的塔利森一样”。无论赖特多么想掩盖在托斯卡纳逗留期间对其设计的影响,但根据纳尔迪的说法,在 1911 年绘制的他姐姐的房子的图纸中仍能找到蛛丝马迹,其中的柏树、栅栏庭院和露台预示着主建筑的出现,而赖特在看到美第奇别墅时就已经有了这样的想法。简而言之,他是否对佛罗伦萨的别墅感兴趣?在他尚未实现的菲耶索莱住宅-工作室项目中也能隐约感受到这一点。纳尔迪总结道,在菲耶索莱,塔利森的原型已经成型。请原谅我这么说。

本文作者 : Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。