瓦莱里奥-阿达米说:“要想画得好,你需要有宽广的姿态,我想说的是网球运动员的风格......”。在他漫长的艺术生涯中,他曾多次强调绘画在其创作研究中的首要地位:正是在这里--正如他在《Sinopie》一书中所收集的许多想法所证明的那样(该书现在已不可得,最好能有一个新版本)--才有了形象思维的发展,也正是在这里,一个特定的图像世界才浮现在人们的意识中。画家在书中写道:“绘画是一种认识方式,而不是一种生活方式。眼睛进行着无穷无尽的操作”。几行字之前,在另一个想法中,他肯定了浪漫主义画家 “将绘画误认为速记”,进一步强调了他的精神层面,正如由马尔科-梅内古佐(Marco Meneguzzo)策划并附有斯基拉(Skira)画册的他在米兰王宫(Palazzo Reale)举办的盛大回顾展的标题--"思想的画家“(Painter of Ideas)。这些说法让人想起普桑(Poussin),或者更广泛地说是 17 世纪的古典主义,以及学会控制激情的艺术理念:阿达米的著作中经常出现 ”惊喜 "一词,在他的著作中,除了理论思考之外,他并不蔑视超现实主义的心理联想转录(在图标学上非常有用),但他并不屈服于绘画的自动书写,而是允许将第一印象浓缩在线描中,通过修改和修正来实现。在阿达米那里,线描的主导地位实际上与发明的价值而非符号的价值相对应:纸上作品中出现的最初的自发描摹会立即被清理干净,并在封住背景的连续线条中合成:它几乎具有一种非个人的价值,就好像它取消了手的存在,而倾向于一种似乎是自己创造出来的、非常适合图形翻译的图像。正如梅内古佐(Meneguzzo)在米兰展览目录中指出的那样,她的作品实际上是一幅橡皮擦与铅笔同等重要的绘画作品,如果它不能抹去一路上被遗漏的思想罪孽,但无论如何,它确实达成了一种优雅而合理的综合。

毕竟,正如 2015 年专门为该艺术家的最新作品举办的展览所言,他的作品随着时间的推移被配置为 “ars combinatoria”。选择拉丁文的措辞本身就完美地契合了这幅画作优雅而博学的一面,这幅画作出自一位博览群书的人之手,他习惯于以书信体的形式进行自我反思。尤其是在他最近的创作生涯中,他的画风达到了更高雅的品位:故事变得文学化,即使没有立即说明其来源,也会引经据典,并不蔑视神秘的寓意。迟早有一天,我们会对阿达米的绘画进行图标学的研究,试图关注他从早期新具象绘画的 “流行 ”主题到连环画的图形模式,再到他著名的素描和平面色彩绘画的综合体的快速变化。只有这样,我们才有可能弄清他的绘画究竟是为诗人还是为哲学家而作,在卡尔维诺和塔布奇、萨内西和塔迪尼之间,一直到德里达,德里达在《La verità in pittura》一书的封面上找他并不是偶然的。也许我们可以得出这样的结论:他的画比其他画家更适合那些以明显的投机态度创作文学作品的作家。

在这幅 50 多年来一直保持其独特标志性烙印的画作中,绘画的线性图案经历了逐步完善和复杂化的内部演变。从家庭室内装饰开始,其马桶或浴缸的流行光环被简化为几种颜色和音调的排列,或者设计师的沙发被转化为交织的正交图案,随着内容在叙事和象征上变得更加清晰,线条也变得更加蜿蜒和复杂。在内景之后,主角是一个人物,一个在往往是稀松平常的场景中脱颖而出的演员,或者无论如何是一个配角:当注意力集中在这一点上时,通过或多或少可以立即破译的属性,它被赋予了象征意义,有时属于共享代码,有时涉及个人和自传的符号半球,可以用更复杂的工具进行探测。事实上,故事是在两个层面上展开的:一方面是通过在前景中上演的实际行动;另一方面,人物通过以或多或少明显的方式暗示其传记的元素来 “讲述 ”自己(例如,某些寓言肖像画就是这种情况)。从这个意义上说,阿达米的艺术既是一种引用,也是一种 “组合”,暗含着通过组合部件来构建画面的心理过程。

阿达米绘画的最终转折点发生在 20 世纪 60 年代中期的室内绘画中:是现代家具或完全人工化的场所给了他清晰、整洁、有序和严谨的绘画以最终的动力。他与绘画的关系在 1963 年左右的 “漫画 ”中已经变得清晰起来,直到以伟大的《破蛋》为标志的停顿期。在那次大考之后,他需要厘清绘画内容与元素选择之间的关系:具象的可识别性与纯粹抽象的细节享受之间的关系。在这两极之间,他搬到了巴黎,并与法国 “流行 ”建立了一种似是而非的关系,然而,他用一种空想文化来回应这种关系,超现实主义的时刻让人迷失方向。在马蒂斯的柔软扶手椅上,在桌子上,在浴帘上,在伦敦的公共小便池里,这些指甲锋利如犬齿、致命而凶狠的手指像幽灵一样悄然出现。阿达米同样选择了边缘化的场所,将其作为秘密邂逅的场所,这是不寻常的、令人恼火的选择,阿达米用优雅的配色方案将其升华,或许是受到了霓虹灯光芒的诱惑,但他或许通过粉彩色调为其增添了田园气息,仿佛是要解放这个如此卑微的场所,但它却是被禁止的秘密恋情的场景。

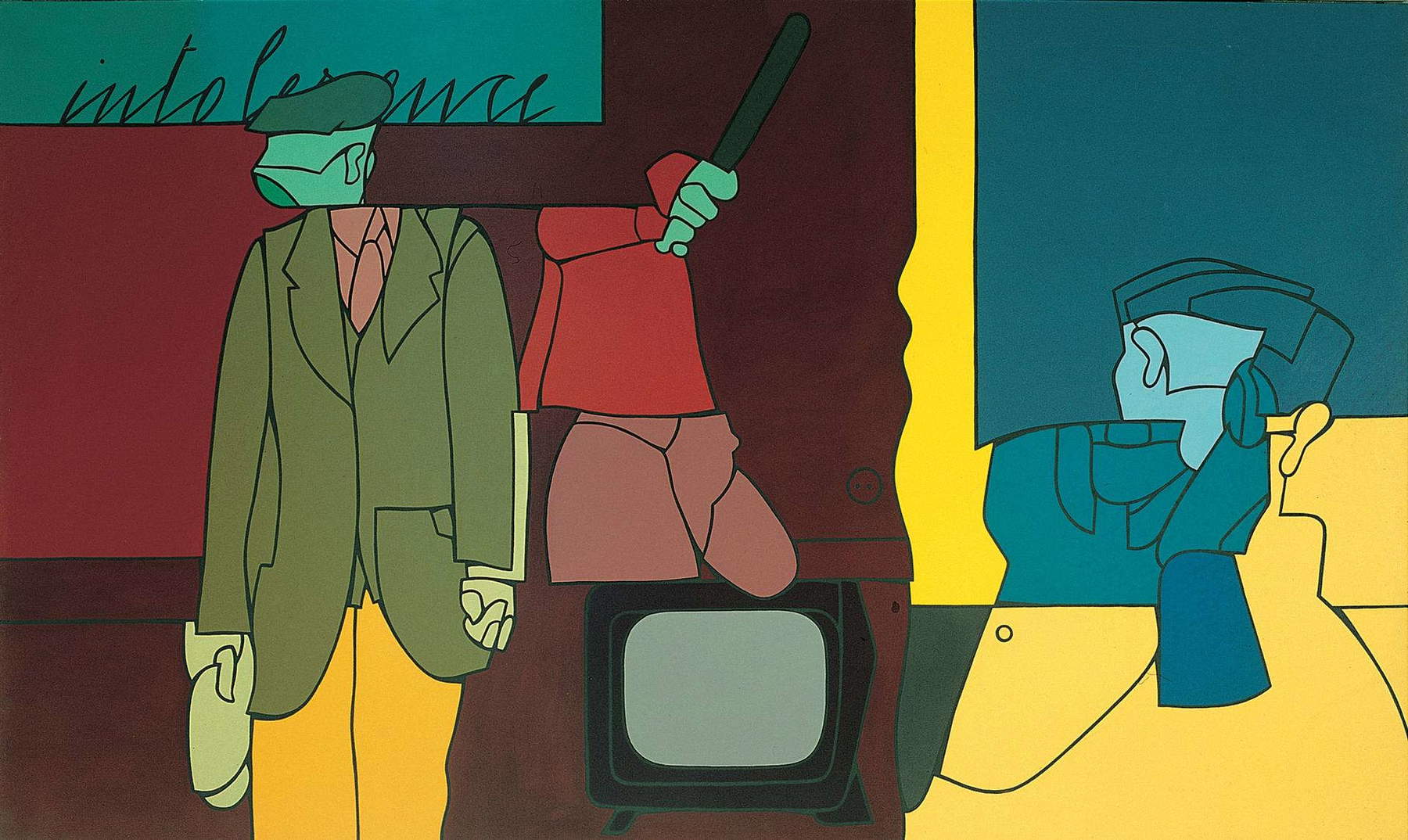

从那时起,在他最著名的风格点上,艺术家只做了选择:元素越来越少,平面背景越来越大,将重点从内容的集中转移到构图平衡的优雅互动上:简而言之,他学会了如何处理大面积的空白空间,这对于营造更加庄重的基调和实现规模上的飞跃是必不可少的,他的作品尺幅越来越大,直至大型壁画和戏剧场景(瓦格纳风格)!).毕竟,他曾是 Funi 的学生,“做大 ”是他的教学特色:简化永远是不朽的方式。在这一点上,一旦明确了方式和方法,阿达米就能画出他想要的作品:这种方式生来就是为了描绘经济繁荣时期迷失方向的氛围,描绘一个没有自然的世界,他已经准备好实现飞跃,走向寓言,他的韧性并不妨碍他尝试创作发明的故事(但更多的是唤起),就像肖像画一样。事实上,在画布上展开的构图构思和故事,都是在厚厚的肋条上进行的,几乎就像日本木刻或彩色玻璃一样,在清澈的轮廓线中,围着像掐丝珐琅一样的平面色彩区域。阿达米非常小心地控制着绘画和线条的辩证关系:他总是知道什么时候必须加厚编织,使人物清晰可辨,并将他们从背景中分离出来,而背景则在饱和的色调中紧凑地蔓延开来。然而,我们不能因此而忘记,仅就线描而言,色彩的支撑是必不可少的:事实上,正是色彩决定了构图的空间感,并赋予其与生俱来的优雅。“画家写道:”贞洁而纯净的色彩总是没有阴影,其基调是年龄、生命、经历及其极端“。无独有偶,在艺术家工作室的照片和电影胶片中,一长排丙烯颜料罐引人注目,这些颜料罐备有每次使用所需的全部颜料,无需在调色板上调配。出于技术和美学的双重考虑,阿达米将调色板上的颜色缩减为几种,这些颜色音色饱满、不透明,但色调略微柔和,似乎是为了抑制过于强烈的音符。鲜艳的洋红色是他绘画中的典型色调,有时会用少许黄色加以修正,并用少许白色使其不透明,与水绿色和蓝色搭配得非常好,蓝色中含有黄色或赭石色,使其更加温暖:当这种颜色适度出现时,就会成为吸引人的点,成为画中的 ”强色"。此外,正是在这一点上,阿达米的作品离开了纯粹的绘画光学价值领域,进入了另一种状态:虽然画布上的图像胶片的味道和一致性仍然清晰无误,但他的作品已经达到了这样一种编纂程度,使他的图像可以用不同的技术进行转换,而不会遭受重大创伤。事实上,同一图像可以毫不费力地从画布转换到图形,甚至在其他媒体上复制和转换,而不会背叛其基本性质。然而,在面对大型绘画作品时,人们会比以往任何时候都更清楚地意识到,他的图像是多么需要大面积的广度和冲击力:阿达米即使在与建筑打交道时,也能表现出高超的技巧和娴熟的空间引导能力,这绝非偶然。

然而,阿达米从未放弃轶事,背景中的小细节吸引着人们的目光,并将人们的视线引向画作的中心。事实上,并非所有细节都与故事情节密不可分,但却有助于构图的平衡,并为视线提供指引,成为探索画面过程中的一个短暂休息点。事实上,从一开始,他就清楚地认识到,在合成过程中,有必要将轻松的时刻与情节必须浓墨重彩的时刻进行配比和交替。从这个意义上说,《1972 年的仪式》是通过色调和构图平衡进行创作的恰当范例:集中的中心重量必须支撑大片的色彩。在这幅作品中,它是一个由相互交错的形式组成的组合体,纠缠在一张由线条组成的网中,并通过色彩加以澄清和区分:一个头戴普鲁士头盔的大战士兵从后面进入一个绿色的框架,但又撞上了另一个人物,他的头盔被部分遮住,不太容易分辨。然而,让他停下脚步的首先是橙色边框,既是画中画,又是背景的正交分隔。后来我们才意识到,这幅画实际上是由三部分组成的,下半部分是另一个场景的对角线,从那里可以瞥见紫色背景下罗盘的一部分。这两部分之间的关系并不明确,只是因为它们同时出现在画布上而造成了令人不安的短路,或者是作为梦幻般的样本,与同年在Doct.Sigm.弗洛伊德。

因此,他作品的内部演变是通过风格的突变而发生的,没有眼泪或创伤,可以长期感知。这是一种由相互交错的部分、相互渗透的形式组成的设计,这些形式被锁定在一个单一的大图案中,其中的所有部分都是统一和相连的。然而,在 20 世纪 80 年代,人物形象脱离了背景,获得了自主空间。在这里,线条变得流畅,脸部轮廓变得柔和,并呈现出褶皱的表情,就像古老的戏剧面具,随着舞动的轮廓摇摆。1983 年的《自画像 》就是一个很好的例子,在这幅作品中,阿达米自己的脸变成了一个白色的面具,由两只没有身体的漂浮的手支撑着,独立于底层的片段和一瞥移动的双腿,漂浮在一个空间中,也独立于右上方背景中楔入的一片夕阳下的山景。

不知不觉中,阿达米已经从网格中解脱出来,可以通过同义词来创作,将图像和身体的片段归纳起来,包括面具、手、躯干、隔离腿部和下腹部部分的徽章。绘画变成了一个幽灵之地,人们已经分不清自己是在目睹一个具体的场景,还是一个梦幻般的投影。

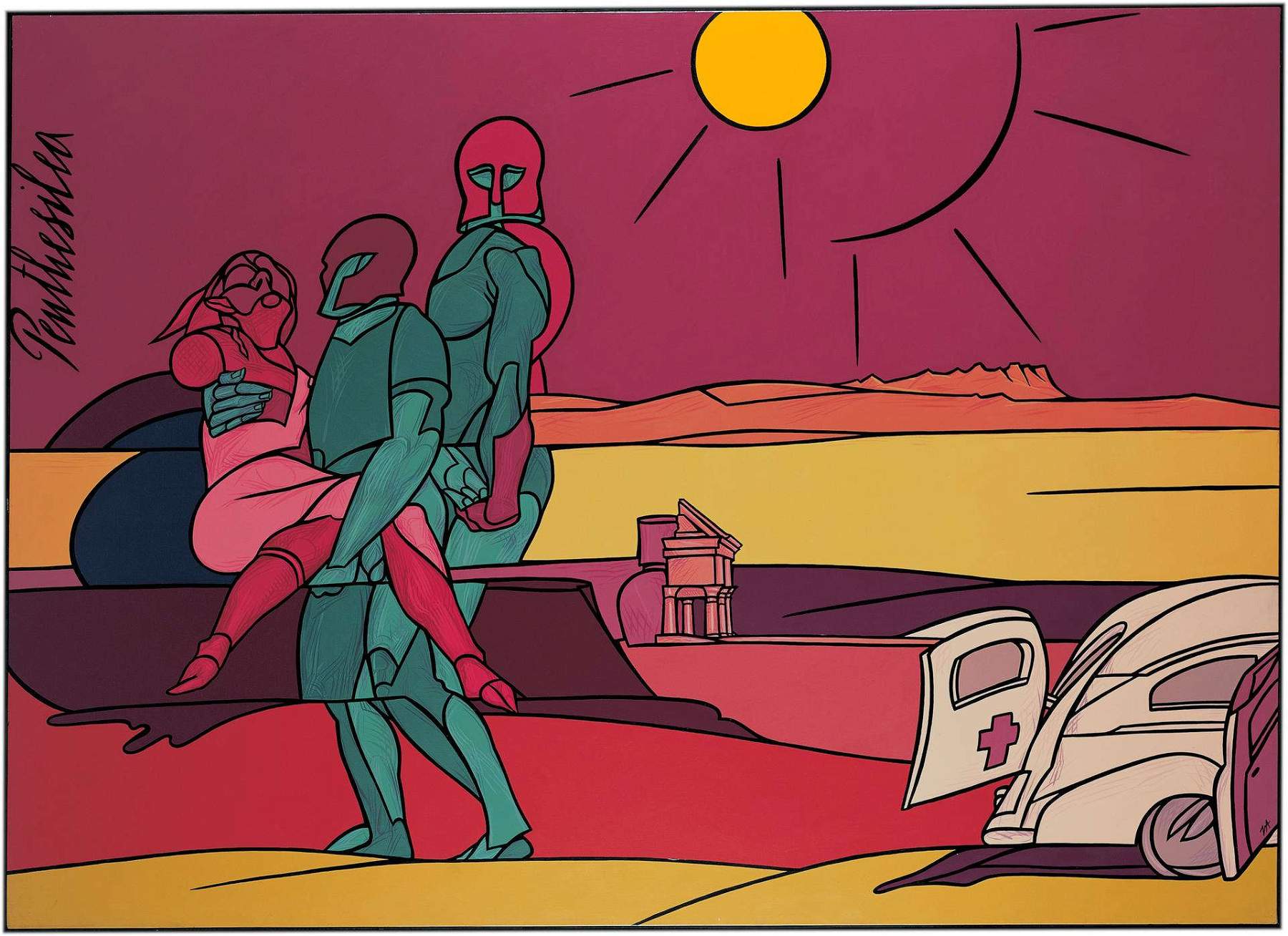

然而,这些新古典主义风格的画作真正吸引人的地方,就在于它们不允许自己被完全解密,在这种不确定性的光环下,它们充满了飘忽不定的、从根本上说是深刻的浪漫主义精神:人们不知道他走近或走远的人物会走向何方,甚至当他们在可识别的纪念碑背景中脱颖而出或变得巨大时,他们也变得像梦幻般的幻影。但正是在这个无法理性捕捉的临界点上,一种清澈优雅的感觉悄然而至。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。