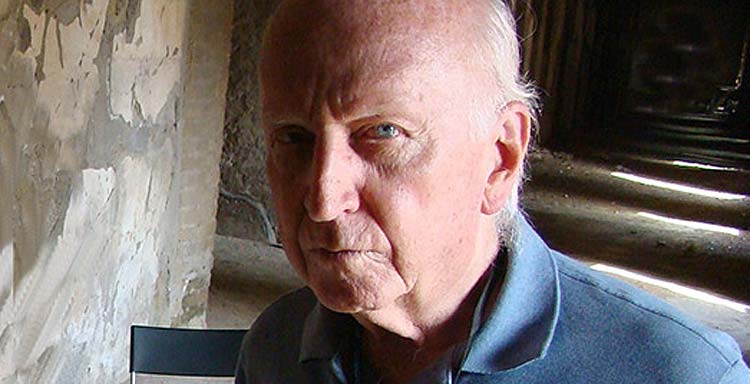

我打电话给乔治-托拉卡(乔治-托拉卡),他的工作室距离纳沃纳广场仅一箭之遥。我请他向我介绍 由乔瓦尼-乌尔巴尼(Giovanni Urbani )编辑的 《 保护问题》(Problemi di conservazione)一书,该书于 1973 年出版 。 事实上,《保护问题》可以说是现代保护科学研究工作的起点,而现代保护科学仍在努力成为一门真正独立的学科。我之所以与他讨论这个问题,是因为他在年轻时就是乌尔巴尼的私人朋友,后来成为乌尔巴尼和中央修复研究所最值得信赖的科学顾问之一,直接推动了《 保护问题》 的研究工作 。这次谈话很快就涉及到修复的许多历史主题以及该学科当今的许多问题。我抄录了录音,并试图以某种方式组织文本。我把我的工作成果寄给他,这样他就可以修改他不认可的部分,或者整合他认为不足的部分。我们已经相识近 40 年,这种信任将我们联系在一起,这意味着我收到的回复文本不仅对他的许多答案进行了彻底修改,而且还删去了我们口头对话的许多片段,甚至连我的一些问题也被改动了。就这样,我们通过电子邮件开始了大量不同版本的对话,其中大部分是由于语言问题引起的。他想保留意大利文文本。他特别喜欢盎格鲁-撒克逊人使用的短句和现在时动词。因此,他想给我们的对话起一个简短的标题,即从 20 世纪 50 年代至今的修复历史,其中的问题有时比答案还长,而且(几乎)没有动词用过去式或动名词表示。此文发表于《 Il Ponte》,10 [2011 年 10 月],第 1-25 页。

BZ.保护问题是如何产生的?

GT.我认为,如果不先谈谈一些前因后果,就无法理解这部作品的起源。首先是 1953 年我与乔瓦尼-乌尔巴尼和中央修复研究所(当时大家都叫它 “研究所”)的合作。不过,与乌尔巴尼一起,我们在第二次世界大战期间就已经在反法西斯分子阿奇尔-巴塔利亚(Achille Battaglia)的家中见过好几次面了。我还记得,1953 年主显节时,我们在卡兰迪尼家见面,他们家位于罗马附近的托雷皮耶特拉(Torre in Pietra)。当我告诉他,在此期间我已经从化学专业毕业,并在大学工程系获得了奖学金时,乌尔巴尼立即回答说,在研究所里,他们遇到了化学方面的问题,尤其是用于清洗的溶剂,他问我能否去他们的总部拜访一次,那里位于圣弗朗西斯科-达-保拉广场,紧邻工程系所在的文科利圣彼得广场。这是我与他和研究所合作的开端,在我们的一次会谈中,切萨雷-布兰迪的一句话开启了我们的合作:“在研究所,我们现在已经对未来五十年的修复技术进行了评估”。

研究所 "最近变成了一个前所未有的 “Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro”。我认为没有人会取代这个半个多世纪以来享誉世界的缩写,因为它是意大利值得骄傲的文化和科学知识 的象征之一。然而,部级改革者们却这样做了。当值的部长对此无动于衷,也许他们和通常的改革者一样,认为官僚主义的行为会把他们变成许多博塔伊(Bottai)、圣罗马诺(Santi Romano)、阿甘(Argan)、布兰迪(Brandi)或乌尔巴尼(Urbani)。然而,回到 1953 年,布兰迪乐观而又天真的宣称 “在未来五十年内 ”结束了修复游戏。Bollettino "中的最后一章,这四章构成了他自己宣称的修复理论;十年后,这四章被收录在该著作的更大卷版本中,内容大致相同。

关于最后一点,我无法回答。不过,乐观主义一直是研究所的传统特点:从一开始直到今天。以至于几年后,当我成为实验室和修复室的常客时,布兰迪提议我与乌尔巴尼、利西亚-弗拉德-博雷利和保罗-莫拉一起,参与起草由他指导、朱利奥-埃诺迪印刷的修复手册。

这本手册从未出版过。

既没有出版,也没有撰写,尽管出版商预付了每本 10 万里拉的稿费。这在当时可不是一笔小数目。我写了两三部分,而其他部分甚至都没有开始:考虑到埃诺迪从未要回那 10 万里拉,我可以说这是明智之举。然而,事实是,在 20 世纪 50 年代,研究所里存在着一种错觉,认为自己已经永远解决了修复的技术问题,因此只需在手册中说明操作方法即可。

他们不仅永远地解决了技术问题,仿佛还停留在 19 世纪乌利塞-福尔尼(Ulisse Forni)和塞科-苏阿多(Secco Suardo)的手册上,而且,追溯到 Icr 的 “Bollettino ”上发表的理论,也正是理论问题。另一个前身是什么?

1966 年 11 月 4 日佛罗伦萨的灾难性洪水,以及将整个威尼斯淹没两米的特殊 “阿尔塔水”。面对这场不是涉及一件艺术品,而是涉及两座城市全部遗产的灾难,人们意识到要解决的问题不再是清理或处理一幅画的缝隙,因为在此之前的修复工作都是如此。相反,这是一个如何组织保护整个作品遗产的问题,这些作品一直暴露在恶劣的环境中;空气污染是一个额外的加重因素,在 20 世纪才成为意大利的一个重要因素,比欧洲大多数国家要晚得多。

然而,特拉扬圆柱上的点蚀、腐蚀、零件脱落等问题实际上与纪念碑三次钙化所证实的问题完全相同,一次是在 16 世纪中叶,另一次是在 1650 年左右,最后一次是在 1862 年。因此,我们可以怀疑,露天石材在过去一个世纪中不可否认的退化,而不是今天的污染,是由于正常天气和气候改变因素的历史作用,以及由于采用修复材料(首先是表面加固剂和保护剂)在工程原始材料中产生的不均匀性之间的协同作用造成的。这再次证明了在任何情况下,修复工作即使不造成损失,也存在风险。然而,在佛罗伦萨和威尼斯的灾难之后,勃兰登斯思想对美学问题的关注是否会影响到修复领域,从而使环境问题失去决定性的重要性?

我对同样由布兰迪撰写的《修复理论》和 1972 年的《修复宪章》 的研究还不够深入,因此无法准确了解环境恶化因素在多大程度上得到了考虑。我的印象是,它们并非完全被忽视,但无论如何,重点是干预技术,包括我们今天不愿再使用的技术,如分离壁画,而忽视了我们今天认为重要的其他技术,如对建筑和考古文物石材表面的保守处理。然而,我们必须考虑到,在 1970 年至 1980 年期间,文物保护技术有了长足的发展,因此,当年的文献忽略了今天备受关注的理论方法和技术也就不那么奇怪了。

但同样的《修复理论》和《72 年宪章》如今仍是部长办公室里的福音书,再次证明了该部门文化的落后。以至于如果今天像 1966 年 11 月 4 日那样下雨,佛罗伦萨和威尼斯又会被淹没。无论如何,1966 年对于我们的文化遗产来说都是致命的一年。事实上,在佛罗伦萨和威尼斯的灾难之前,7 月 19 日,在阿格里琴托的 “神庙谷 ”恶意建造的一百多栋公寓楼和投机房屋突然倒塌。此外,1966 年是 “弗兰切斯基尼委员会”(即谴责艺术遗产与环境之间关系陷入严重危机的议会委员会)结束工作的一年。但也是在这一年,乌尔巴尼首次对一组作品采取了严格的保守措施,避免对其进行修复。我指的显然是著名的 “Limonaia di Boboli”。

波波利柠檬屋 “的历史,即对被洪水淹没的板画进行干预的历史相当复杂,个人的贡献不易区分。例如,乌尔巴尼反对用 ”Paraloid B72 “给木板上釉:1960 年左右,我与保罗-莫拉(Paolo Mora)在研究所和 Selenia SpA 环境检测实验室(当时我在那里工作)进行了研究,最终选择了这种合成聚合物作为墙面绘画的固定剂。Paraloid ”在塔尔奎尼亚的古墓中被证明也能附着在潮湿的表面上。佛罗伦萨的修复人员则坚持需要立即将漆膜转移到新的支撑物上,并需要立即加固表面,为其披上一层薄纱。他们的建议是合理的,因为如果水饱和的木材很快干透,就会收缩,可能会导致漆膜大面积脱落。

乌尔巴尼在其中扮演了什么角色?

起初,他想到的是半转印,即消除部分支撑木材,形成一种夹层;事实上,这种操作后来在研究所的一块面板上进行了实验。无论如何,幸运的是,两种理论(“清漆和运输 ”与 “无清漆和半运输”)之间的冲突并没有在涂漆木板上加剧,操作决定最终转向了另一个方向。我们决定建立一个环境,让木板的木材经历一个缓慢而可控的除湿过程。乌尔巴尼邀请当时的罗马工程学院技术物理学教授吉诺-帕罗利尼(Gino Parolini)协助解决这一问题。在研究了各种解决方案后,波波利花园巨大的 “Limonaia ”被选为摆放桌子的地方。柠檬植物被移到了皮蒂宫的庭院中,并用塑料布加以保护,帕罗利尼教授则设计了空调系统,由乔治-巴萨尼(Giorgio Bassani)耗尽所有资金为 Italia Nostra 支付费用。我认为,正是在那个非常困难的时刻,在画作运抵和空调系统安装到位的过程中,乌尔巴尼试图用现有的手段来控制局面,这让他意识到了环境因素在保护中的重要性,以及采取行动预防损害而不是治疗损害的重要性。

如果我是你,我不会低估乌尔巴尼承诺在波波利柠檬屋安装空调系统的可能性,因为他在 1966 年洪水之前就有这样的信念。例如,他在 Icr 多年不间断地工作所产生的信念,在佛罗伦萨事件发生一年后的 1967 年,他在文章中写道,“假装没有像以往那样进行修复:即改动或篡改”,这似乎只是一种虔诚的意图。换句话说,我不会低估 Icr 对佛罗伦萨教堂祭坛上几乎所有的镶板进行干预而不对其进行修复的承诺,如果不是最重要的,也是为了使其免受任何修复都不可避免的 “篡改或改动”:最大限度的运输。乌尔巴尼也不应因此而仅仅成为一名技术官僚,一心一意地研究修复的最高技术科学和组 织体系。事实上,他的思想是建立在对人类命运与过去艺术命运之间的关系的深思熟虑之上的。毋庸赘言,乌尔巴尼的思考在多大程度上依赖于德国哲学思想,尤其是海德格尔,他在 20 世纪 50 年代就已经是海德格尔作品的忠实信徒,就像当时意大利的其他少数人一样。

乌尔巴尼在意大利以外的法国和美国的学习经历使他具有一种国际文化开放性。这种开放性是意大利修复界其他成员所缺乏的。您所说的乌尔巴尼文化的哲学基础也向我解释了为什么他的口头或书面表达方式常常显得相当晦涩难懂,以至于包括我在内的与他共事的人常常无法理解他的意思。不过,就艺术品的保护与环境的关系而言,在盎格鲁-撒克逊世界,最重要的是妥善维护的观念早已深入人心。简而言之,这些都不是新概念。乌尔巴尼等人也不认为我们发明了非凡的东西。

的确如此。在此不赘述众多历史记录--仅引用其中一条,早在 1730 年,乔瓦尼-博塔里就曾辱骂过那些忽视艺术品维护的人--1931 年,《雅典宪章》第二点建议,与任何其他类型的干预相比,应优先考虑 “定期和永久维护”。但据我所知,从那时起直到今天,还没有任何机构执行过这一建议。那么,在通往“保护问题 ”的道路上,还有哪些中间步骤呢?

虽然主题不尽相同,但我认为在国际博物馆理事会保护委员会的框架内,国际绘画衬里工作组的协调工作产生了一定的影响,这也是从对传统修复方法持批判态度的角度出发的;Urbani 在冷衬里和真空衬里方法的开发方面非常活跃,这大大减少了热衬里技术的缺陷。此外,“费拉拉盒子 ”也是重要的一步。

什么意思?

1965 年,也就是佛罗伦萨洪灾的前一年,当时的博洛尼亚和费拉拉主管切萨雷-格努迪(Cesare Gnudi)向研究所和当时的 “国际文物保护中心”(简称 “罗马中心”,1978 年起改名为 “伊克罗姆”)寻求帮助。问题是波河流域罗马式大教堂的外部雕塑,它们已经开始以惊人的速度坍塌。乌尔巴尼还让罗马工程学院技术物理学教授马尔切洛-帕里贝尼参与了这项工作。研究的重点是费拉拉大教堂的前廊和博洛尼亚的圣佩特罗尼奥正面。修复人员,特别是保罗-莫拉和奥托里诺-农法尔马莱也为该团队做出了重要贡献。

然而,乌尔巴尼告诉我,Icr 在石材主题上的最终开端是帕斯夸莱-罗通迪的作品,他是 Icr 的负责人,但人们对他的评价却很低,这是不公平的。

乌尔巴尼与罗通迪的关系非常好,在我看来,罗通迪的开明、平衡和仁慈使他成为该研究所的优秀所长。他还非常欣赏帕里贝尼,帕里贝尼为他带来了环境恶化因素方面的专业知识,即湿度和温度变化对艺术品材料恶化的重要性。这个问题并不容易解决,尤其是费拉拉雕塑的状况极度恶化,我们不知道该如何处理。一段时间后,我们得出了两个结论。其一,环境热量因素,而不仅仅是空气污染,是导致雕塑退化的决定性因素;其二,我们无法相信当时使用的任何修复方法。因此,我们提出了一个不同寻常的干预建议。

什么建议?

由于正面浮雕比侧面浮雕更直接暴露在温度变化的环境中,因此它们受到的损害要大得多,因此我们建议对正面浮雕的整个浮雕带进行隔热处理,在其周围放置一个装满聚苯乙烯球的盒子。这样做的目的是保护浮雕免受酸性露水的侵蚀,并为其 “保暖”,即避免温度变化和冬季霜冻,同时等待新的、更可靠的修复技术进行试验。新颖之处在于,他们不是把手放在濒危文物上,而是首先考虑其周围的环境。人们不得不佩服格努迪的远见卓识,他作为监理对这次行动负起了全部责任,接受了一个不同寻常且有些冒险的建议。他认为,该部门的许多重要人物都认为,当雕塑重新开放时,我们会发现它们已经粉身碎骨。尽管如此,箱子还是组装好了,并在那里放置了大约十年。当它被打开时,情况与十年前一模一样。

石头的清洁情况如何?

大多数历史学家对清洗石块持完全否定的态度;当时使用的方法证明了这种偏见是合理的,但同时也认为铜锈和 “时间的痕迹 ”是可以抹去的。石头的修复工作暂停了几年。这几年的停顿,如果说是让环境破坏进一步加剧的话,那么则是为了更好地理清环境与被保护文物之间的关系,并找到有效的修复技术。有些方法已在壁画修复中使用多年,如用压缩剂清洗,而另一些方法则是专门针对石材推出的,如水雾法、灌浆加固法和微黏土法。一些特殊的方法是后来开发的,例如,20 世纪 80 年代,Iccrom 与保罗-莫拉(Paolo Mora)共同开展的一个研究项目引入了液压灰泥微注射表面加固法。

我也不认为,1966 年由保罗-莫拉(Paolo Mora)主持、伊克罗姆公司(Icr)进行的锡耶纳大教堂提诺-达-卡迈诺(Tino da Camaino)拱门的修复工作,可能是露天石材修复史上的第一次,作为一项开创性的干预措施,应该被遗忘。然而,撇开纪念意义不谈,我们现在要讨论的是 "保护问题"。

不,还有另一个先例。乌尔巴尼为伊斯维特公司(一家已不复存在的埃尼公司)进行的关于污染对艺术遗产影响的研究。我认为,乌尔巴尼后来针对艺术遗产保护问题开展的科技研究这一伟大项目,正是源于这最后一项工作促使我们总结并在全球范围内推广前些年取得的经验。保护问题》正是在这一点上诞生的。乌尔巴尼认为,工业界的经验和能力对于解决遗产保护问题至关重要,这几乎是乌尔巴尼的固定想法。Problemi di Conversazione》一书是一组小型项目的成果,这些项目是在多个工业实验室的参与下开发的,并在一个由文物保护专家撰写的一组文章组成的总体方案中进行介绍。

保护问题》还清楚地表明,文化遗产管理部门完全没有做好将其工作范围从修复转向保护的准备。乌尔巴尼写道:“在那个年代--20 世纪 70 年代,但也包括 80 年代--每个人都在大谈’文化遗产的概念’,声称这是我们这个时代在保护方法上的伟大创新:”但是,无论从艺术品概念到’文化资产’概念的演变过程中的基本需求是多么有效,我们现在都应该认识到,由于错过了与环境问题的交汇点,这一概念的扩展只能带来日益严重的内容真空。这也许有利于官僚机构的发展,但肯定不利于’保护文化’的发展,因为’保护文 化’与现实事物带来的技术科学问题不相上下"。

我认为,《保护问题》 首先是对遗产保护问题的更广阔视野的 “宣言”。乌尔巴尼将这本书看作是一个庞大研究项目的起点,而不是终点。我对该项目的唯一贡献是第一部分的两个章节。正是乌尔巴尼以其疯狂的精确性完成了整个项目,他还利用自己与埃尼公司的私人关系,以及与阿涅利家族和当时的科学研究部部长马特奥-马特奥蒂的友谊,对最微小的细节都一丝不苟。通过这种方式,他成功地启动了一系列研究项目,这些项目是在受限的修复领域之外进行的探索,他的意图是开辟一个广泛的合作领域,以解决复杂的保护问题。然而,没有资金来支持这样一个雄心勃勃的计划。更重要的是,在博物馆部和研究所内部没有能够指导这项计划的机构。尽管如此,《文物保护问题》仍然是一本有用的书,尤其是对年轻研究人员而言,因为即使在出版 34 年之后的今天(2007 年),它仍然是许多研究领域的良好起点。

之后呢?

乌尔巴尼试图建立一个在新颖性和复杂性方面都绕过部级权限的机制,但他立即遭到了官僚机构的冷漠,甚至是公然反对。然而,这种情况的出现并不仅仅是由于技术-行政或更普遍的文化原因。可能还有个人性格方面的原因。例如,许多人不理解乌尔巴尼对意大利知识界和社会最高层的熟悉程度。

乌尔巴尼是拉斐尔-拉卡皮亚(Raffaele La Capria)而非埃尼奥-弗莱亚诺(Ennio Flaiano)或戈弗雷多-帕里斯(Goffredo Parise)的兄弟般的朋友,他与亨利-基辛格(Henry Kissinger)的私人关系如同与马克斯-弗里施(Max Frisch)或奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)的私人关系一样亲密,他在当年所选择的文化和民间社会的两本参考杂志《Il Punto》和《Il Mondo》中如鱼得水,是斯波莱托艺术节当代艺术的第一位评论家乔治-阿甘本(Giorgio Agamben),1969 年他将自己的处女作《 没有内容的男人》(L’uomo senza contenuto)献给了他。..

他还说服了苏珊娜-阿涅利(Susanna Agnelli),让她在自己位于罗马科西尼宫(Palazzo Corsini)上方、雅尼克鲁姆山(Janiculum Hill)斜坡上的家中举办盛大派对,庆祝《保护问题》(Problemi di conservazione)一书的出版。此外,乌尔巴尼身材高大,体态慵懒,穿着卡拉切尼(Caraceni)裁剪的西装,非常优雅,也是一个有教养的人,机智幽默,对他人的评价相当尖刻。总之,乌尔巴尼的所作所为确实足以让部长官僚们不喜欢他。因此,当他在 1973 年担任国际科学理事会理事时,也就是《保护问题》问世的同一年,这个官僚机构开始了一场针对他的战争。这场战争主要是针对行政管理方面的弊端,因此乌尔巴尼一开始就输了,因为他与这些习俗相去甚远。

然而,真正的反对是政治性的。他们不希望通过的是乌尔巴尼对保护活动进行彻底改革的计划。乌尔巴尼实际上首先是一位政治家,这一点在他的《翁布里亚文化遗产保护试点计划》(Pilot Plan for the programmed conservation of the cultural heritage inUmbria)中得到了体现。

我还记得《联合报》对该计划的冷嘲热讽。该报当时是意大利共产党的官方机关报,它的论点是,资本家(以阿涅利基金会和意大利国家电力公司为例)通过 “翁布里亚计划 ”为侵占意大利人民的全部文化遗产奠定了基础。

大学教授、考古学家马里奥-托雷利(Mario Torelli)在一篇文章中表达了这一意识形态和蛊惑人心的论点;这再次证明了公共管理部门在保护问题上的文化落后必然是大学文化落后的产物。我想提醒大家注意一段话,它的无知和庸俗堪称典范:’该项目(翁布里亚计划)在两卷油印本(实际上是三卷胶印本)中被揭示出文化水平非常低,而且基本上不知所云,它是对左翼力量,特别是我们(意大利共产党)党提出的更加民主地管理文化遗产的建议的精确攻击[......]。从本质上讲,[它]将保护管理工作委托给了技术官僚力量 [埃尼公司]:这是一种缺乏文化基础的粗暴做法,以粗暴的管理意识形态为名,将整片公共活动空间拱手让给私人团体"。今天(2007 年),文化遗产高级理事会成员马里奥-托雷利(Mario Torelli)如是说。

随后,我与安德烈亚-卡兰迪尼(Andrea Carandini)进行了讨论,他当时在政治上与共产党关系密切。我向他提出质疑,认为他的攻击是完全错误的。翁布里亚计划 "是一个旨在摆脱修复逻辑,通过控制环境风险和实施有计划的维护,进入文化遗产预防性保护逻辑的项目。安德烈亚似乎对此深信不疑,甚至在《l’Unità》上发表了讲话,至少从该报后来停止了争论这一事实来看是如此。然而,该计划并未产生实际效果。

然而,我并不认为 “翁布里亚计划 ”没有得到实施是托雷利这样的业余爱好者的恶毒表象所致。相反,我认为乌尔巴尼的问题出在早在 20 世纪 60 年代末,他就敢于在自己的项目中触及环境保护的主题。他敢于触及这个问题,并不是以环保主义者惯用的抽象和蛊惑人心的方式,因此也是无害的,而是首先指出解决问题的办法是在整个环境中实施保护全部艺术遗产的政策,然后在每一个可能的技术-科学和组织细节中确定这一政策。这就是他的问题所在。在制定了连贯合理的工作项目(翁布里亚计划就是其成熟的果实)之后,艺术遗产保护、环境、科学研究和新经济之间的和谐共存就成为了问题所在。这些项目的具体性对整个保护体系构成了真正的威胁,而在此之前,也对政治构成了真正的威胁,因为政治仍然没有能力为国家实施一项新的、与众不同的经济发展计划。特别是在意大利,这项计划必须以环境为基础。因此,它们没有得到执行。

然而,在我看来,“整个保护体系面临真正的危险 ”似乎有些夸大其词。

我不这么认为。事实上,它们对政客们来说是一种危险,因为他们会发现自己掌握了一系列工具,可以简单而合理地防止建筑投机对领土的掠夺:无论他们属于哪个党派,他们历来都支持这种掠夺。它们对监管者来说是一种危险,监管者认为自己有义务摆脱全能官员的简单角色,只说 “是 ”或 “不是”(这意味着一切),转而与私人业主、地区和地方当局合作,规划和组织与环境有关的艺术遗产保护的积极和合理的行动。他们对大学来说是一种危险,大学被迫彻底改变目前对保护专家(艺术史学家、考古学家、建筑师)的培训课程,推广学位课程--用乌尔巴尼的话说--以培养新的和不同的专家“。能够在’环境影响评估’中以及在领土和/或景观规划的评估中坚持历史和文化的理 由”。最后,他们对致力于保护景观和环境的运动和协会以及处理这些问题的新闻记者都是一种威胁,所有这些人都被迫放弃他们惯常战斗中轻松的意识形态业余主义,转而以解决问题所需的技术科学和组织技能的严酷现实来衡量自己。

我认为您对乌尔巴尼这一形象的理解是晚期浪漫主义的,也就是说,您把他看成是一个孤独地与聋哑的、充满敌意的社会作斗争的超人。虽然乌尔巴尼确实具有超人的某些特征,但在我看来,问题更为简单。我认为,政治家(尽管不是所有的政治家)、总经理和监理根本就不理解乌尔巴尼的项目,无论如何,乌尔巴尼并没有做出特别的努力来让他们理解自己。我要告诉你一个他与政治权力关系的典型事实。1982 年,当时的文化遗产部部长文森佐-斯科蒂(Vincenzo Scotti)乘车带乌尔巴尼前往阿西西,与他一起评估翁布里亚又一次但并不严重的地震所造成的损失。访问结束时,斯科蒂变着法子让乌尔巴尼陪他一起去古比奥(也是一个受地震影响的城市),但乌尔巴尼断然拒绝了,因为他在罗马有一个晚餐约会,他在罗马乘坐的是文化部的一辆非常慢的汽车,而斯科蒂则和一位朋友开着一辆跑车前往古比奥。乌尔巴尼的典型行为与他的任何同事--一个国家机构的负责人--在有机会让一位有影响力的部长为他服务几乎一整天时的行为完全相反。

但在 1982 年。多年来,乌尔巴尼一直有确凿证据证明政客们对他的工作充满敌意。这也就不难理解乌尔巴尼逃往罗马的原因了。为了避免与那些属于 “政治阶层 ”的人共度一整天的噩梦,这些人--与其说是斯科蒂,不如说是一般人--显然不了解或无视公共决策理论和实践中的最新理论进展。正如乌尔巴尼自己所写的那样,’现在的事务显然要遵循这样的原则,即进步和发展不仅取决于传统经济力量的机械动力,而且在最终的普遍程度上,还取决于对人类有益的考虑’。

我认为,在现实中,部长们与乌尔巴尼计划(如翁布里亚计划)的实施困难几乎没有关系。部长们会说,也会承诺,但决定权却在官僚机构手中,而我们刚才已经说过,这个机构对乌尔巴尼的建议相当敌视。毕竟,乌尔巴尼之所以早早辞职,是因为他的行政主管尼科莱蒂(Nicoletti)本应在研究所工作,却去了海边。乌尔巴尼向教育部写了正式的抗议书,而教育部则指示那位行政主管--一位有权势的工会成员--对他的上司(即乌尔巴尼)的言论做出回应。然而,这是一件令人发指的事情,他完全应该置之不理。这不是一种个人敌意行为,而只是一个公共行政部门有组织的自卫的典型例子,其官员总是 习惯于被上级自动评为 “优秀”,即使他们不称职,对工作完全不感兴趣。

正如马西莫-费雷蒂(Massimo Ferretti)告诉我的那样,1983 年,一位年轻的官员要求乌尔巴尼在提前辞去 Icr 领导职务之前,在监管局总部举办乌尔巴尼制作的最后一次、通常也是毫无用处的公共文明保护活动:关于 “保护古迹遗产免受地震风险 ”的展览。无论如何,在您看来,乌尔巴尼是否在与部级官僚机构的冲突中犯下了错误?

肯定是的。事实上,在如何解决保护、保存和修复问题上,Triches 或 Sisinni 以及其他总干事或总监同事的想法与乌尔巴尼的想法并不相同。他们根本就没有任何想法。

乌尔巴尼的想法非常明确。引用乌尔巴尼在二十九年前,即 1978 年发表的一篇文章中的一段话就足够了:“如果要具体解决文物保护问题,乃至整个文化遗产保护问题,就必须承认以下事实如果我们想对保护问题,乃至整个文化遗产保护问题提出具体的解决办法,我们就 必须接受这样的事实,即除非我们极其准确地确定问题本身的真正含义,一劳永逸地放 弃这样一种信念,即正如贝内代托-克罗齐所说,既然艺术 ”人人都知道它是什么“,那 么保护就不是一个实用智慧的问题,而是一个美学的问题,也许还是一个法律哲学的问题。几十年来,修复工作一直以美学目标为导向,因此,顾名思义,只能取得偶尔的、非 法规的结果,而今天的情况是,由于需要保护的东西普遍状况不佳,我们拥有的技术大多 是无效的,甚至与特定目的背道而驰,全国只有几十名优秀的修复人员,而管理机构(建筑 师、考古学家和艺术史学家)基本上没有意识到这种状况。此外,越来越多的年轻人在完全不知情的情况下逃离了高等教育,他们的期望也开始转向这种情况”。

正是如此。因此,他只需稍有耐心地向他的总经理和其他主管解释他的想法,逐步说服他们,或许可以与他们共进晚餐,友好相处,假装喜欢在电话里听一些部长们的闲话,他们肯定会考虑他的项目,或许最后会认为是他们发明了这些项目。我曾亲耳听到万能的总干事 Sisinni 在一次晚宴上见到乌尔巴尼时说:’我非常爱你,乌尔巴尼教授,尽管我知道你并不爱我’。这是真的。Sisinni 本希望得到 Urbani 的认可,但他却毫不掩饰自己对 Urbani 的厌恶。但是,只要等待就足够了。总经理是会过去的,而懂行的人不会。相反,他的神经崩溃了,他辞职了。

说到西辛尼,我最后一次看到乌尔巴尼笑得流泪是在我向他朗诵《我的物品》(I miei beni)一书中的一些插科打诨的段落时,在这本书中,西辛尼宣布永远热爱我们国家的文化遗产,并声称那是 “他的”。乌尔巴尼曾要求我给他读其中的一些段落,因为当时《晚邮报》(Corriere della Sera)上刊登了一篇由大学教授塔勒-金塔瓦勒(Tale Quintavalle)撰写的正面评论,他对这篇评论很感兴趣。但很快,他的嬉笑怒骂就变成了愤懑:’试想一下,这个被大家称为’技术总负责人’的人在保护、保存和修复方面的想法是多么平庸怪诞。在这样的人手中,我们的艺术遗产还能有什么未来?还有那些政治家、大学教授、管理者、记者以及所有那些在我们这个非常困难的领域把外省的业余爱好者误认为专业人士的人。不过,我们还是让西辛尼听天由命吧,还是回到 "保护问题 "上来吧。

该著作的一个相当核心的主题是如何赋予 “保护状况 ”这一概念以确切的内容。这显然是我们所有与乌尔巴尼共事过的人的共同兴趣,但首先是他自己的兴趣。在那些年里,他一直坚持认为,对保护状态的测量必须是一门保护科学的出发点,而这门科学也希望自称为保护科学。

事实上,乌尔巴尼曾写道,“由于缺乏对保护状态概念的准确定义,修复和保护工作实际上是盲目进行的”。然而,尽管事实如此,自那以后却没有采取任何措施来弥补对这一领域的监督缺失。

几乎没有。但与此同时,我对这个问题的看法也发生了很大变化,变得更加复杂。艺术品实际上是在时间中穿梭的物品,因此其保存状况并不是一个静态的衡量标准,也不是基于今天测量的数据,而应该是一个动态的衡量标准:即物品变化的速度。但是,我们只有同时拥有过去的测量点,才能实现对这种 “动态 ”保存状态的测量。因此,我们必须了解被保护对象的历史,同时始终牢记,对于一件艺术品--就像其他任何东西一样:一座山、一棵树或任何生物--衰变的速度永远不会是恒定的。这就意味着,为了确定某件文物不可避免的衰变速度,我们必须能够追溯其 “生命线”,即了解其存在期间所经历的大大小小的灾难与缓慢演变的交替时期,然后将这些数据与其目前的状况进行比较。保护干预措施的 “力度 ”应与干预措施本身当时或大或小的衰败速度相适应--我强调--。事实上,一座废墟建筑在过去可能遭受过严重破坏,即 “灾难”,但今天可能已达到稳定状态,因此保存状况良好。相反,一座过去没有遭受过严重破坏的建筑可能反而经历了肉眼无法察觉的渐进式结 构退化,因此其保存状况非常糟糕。

你还记得乌尔巴尼爱上了勒内-托姆(René Thom)在 70 年代初提出的 “灾难理论”,并请曾在 Icr 工作过的数学家安东尼奥-佩德里尼(Antonio Pedrini)翻译了阐述该理论的书卷吗?乌尔巴尼随后将该译本交给了埃诺迪,后者于 1980 年在意大利出版了该卷,书名为《结构稳定性与形态发生》。

但是,如何将托姆的理论原则与文化遗产保护联系起来是乌尔巴尼一个人的兴趣所在。事实上,这是一种过于复杂、过于高层次的保护方法。不仅部长、副部长、总干事和他的总监同事们,就连我们这些合作者也完全无法企及。回到我刚才所说的话题,我相信,当我们对文物以前的保护历史知之甚少时(几乎总是 这种情况),唯一的办法就是确定一个起点,为衡量文物保护状况的动态方面打下基础。然后,为了确定该文物不可避免的退化速度,我们必须在几年后重复同样的测量,并与第一次测量进行比较。因此,最重要的不仅是进行调查,而且还要保存调查结果;这就需要有一个转折点, 因为如今,调查和修复的记录即使没有完全消失,也大多被遗弃在布满灰尘的管理架上。

然而,我不知道监理公司是否已经开始在进行修复之前进行此类测量。事实上,乌尔巴尼 1973 年在《文物保护问题》一书的导言中对该领域研究工作所起 作用的论述在我看来仍然完全适用:“迄今为止,实验科学对研究和修复文化遗产的贡 献主要在于将化学分析的主要方法应用于某些材料(颜料、油漆、金属合金等)的检查 以及对修复文化遗产的仪器辅助。在仪器辅助方面,主要是利用 X 射线、特殊光源和适当的显微镜技术来探查内层或以其 他方式无法观察到的表面特征。这类研究的结果显然是描述性的,从化学和物理学的角度来看意义不大”。

如果说今天的情况与乌尔巴尼在 1973 年(即 34 年前)所强调的大致相同,那是因为艺术史学家的兴趣,基本上也包括考古学家和建筑师的兴趣,主要集中在以美学为目的的调查或对原始施工技术的研究上。从保护的角度来看,所有的调查都是次要的。正因为如此,1978 年,环境保护局邀请我在华盛顿史密森学会举行的石材保护会议上作开场发言,我向听众解释了科学在当时的保护问题上所起的作用是多么微不足道。在此期间,情况并没有发生多大变化。以至于在 1999 年,盖蒂文物保护研究所的通讯《文物保护》请我撰写一篇关于科学家在文物保护中的地位的文章时,我甚至对 “文物保护科学 ”是否真的是一门科学表示怀疑,因为其结果是相当不可控的。

此外,这些 “描述性 ”分析如果做得好,就会不可避免地将原作与数百年来在原作基础上进行的维护和修复工作联系起来。因此,它们的分析结果每次都有可能沦为赝品学的汇编,而不是对原作制作工艺的精确描述。这就使得专家对材料的直接观察,尤其是将这些观察结果与历史技术文献中的相关论述进行比较,要比化学物理研究有用得多,这样才能在原作制作工艺这一复杂的主题中进行有意义的探索。

事实是,在这些情况下,技术和工艺完全凌驾于科学之上;而且,把对原始制作工艺的研究委托给 “纯 ”科学而不是材料科学的想法首先就是错误的。

长篇大论结束后,与 “保护问题 ”的经验相比,文化遗产应用研究领域的现状如何?

仍然非常有限。意大利的学术和科学体系非常封闭。项目往往不涉及保护的实际问题,而是涉及一些并不重要的理论细节。其中一个例子是,国家科学研究中心(CNR)最后一个专门用于文化遗产的重大项目的资金往往被分散到没有前途的研究领域;这是由于纯科学、理论和技术的过度盛行造成的。

例如

丙烯酸树脂在室内仍是一种可靠的保护层,但在室外的使用寿命却很短。目前的趋势是用有机硅取代它们,但对于大理石来说,这似乎是一个更糟糕的解决方案。含氟聚合物是保护领域最新出现的产品,其耐老化性较好,但会吸附灰尘,在白色大理石上似乎无法接受。为了解决这个问题,CNR 从零开始,委托一所大学的实验室制造一种分子,这种分子可以形成更防水、更耐老化的保护层。

结果如何呢?

研究人员在丙烯酸单体分子中加入氟而不是氢,这在理论上是个好主意,然后合成了一些聚合物。但有一个问题:到目前为止,还不知道这些聚合物在实际情况下是如何作用于石材的,也不知道保护层和石材之间的界面会发生什么变化,例如在污染环境中。也不知道它是否会吸附灰尘,而这正是商用含氟聚合物的缺点。如果将聚合物的制备工作委托给一直活跃在聚合物合成和销售领域的企业,或者在市场上寻找有前途的分子,并将资金集中用于功能性和耐受性的技术测试,那么我们今天可能会掌握更多的知识,产品也可能比现在更好。1973 年,乌尔巴尼在《保护问题》一书中提出了委托最有能力的行业进行研究的模式,这基本上就是乌尔巴尼提出的方法论。新想法经常被提出,但在我看来,在保护工作的现实中检验这些想法的方法并不正确。例如,今天我们面前就有纳米钙这一新颖的技术。

什么意思?

纳米石灰是由戴教授在佛罗伦萨制备的大小约为百万分之一毫米的水合石灰颗粒。它们是如此之小,以至于可以进入装饰材料、壁画、石膏或石材的所有孔隙和最微小的裂缝,从而使其固结。现在的问题是如何评估它们的固结能力和可能的使用限制,即了解在哪些情况下使用它们是有希望的,在哪些情况下是没有希望的。这样,在技术研究项目中投入一些资源将是一个好主意。但这样的项目目前还不存在,而许多修复者已经购买了纳米钙化物,因为它们已经在市场上出现,而且正在各自试用。

这就是修复的风险之一。新产品成为时尚。

因此,因为它时髦,所以到处都在使用它,却不知道它的使用特点和长期使用后的效果。这也不是什么新鲜事。事实上,在现代修复的历史上,随处可见对时髦的新材料进行疯狂试验的情况,而当误用的局限性或后果开始显现时,又转而使用后来流行的材料。硅酸盐、氟硅酸盐、丙烯酸树脂和其他产品过去就曾出现过这种情况,其原因并不在于这些材料的真正优缺点,而在于如何使用它们。

Icr 本应是对修复材料进行测试,然后在全国范围内进行验证的地方,但它的机构任务却又一次失败了。

Icr 似乎并不认为控制意大利使用的技术和制定规章制度是其机构任务之一。它的科学家不能参加联合文化遗产工作组的会议,因为没有出差经费。在今天的意大利,修复材料的流行是地区性的,因此,在一个地区流行的技术在另一 个地区往往受到鄙视。不过,就石灰固化而言,这并不是什么新鲜事。事实上,早在 19 世纪,英国就已经开始使用这种技术,到了 20 世纪,这种技术受到英国修复师的青睐,但却被英国化学家认为是无效的。纳米石灰的新颖之处不仅在于悬浮在溶剂而不是水中的颗粒非常小,还在于在一定体积的液体中含有更多的石灰:干残留物是石灰饱和水溶液的三倍。这预示着它比传统的 “石灰水 ”具有更有效的固结作用。不过,还需要进行冷静的实验。

氢氧化钡的使用也可以说是一种新趋势,同样是在用无机材料加固壁画方面。这种 19 世纪的加固技术在佛罗伦萨 1966 年的洪水中得到恢复,此后被广泛使用,尤其是在托斯卡纳地区。然而,乌尔巴尼反对这种技术,因为它不可逆转地改变了壁画灰泥的化学物理结构,而这确实是一种不可接受的改变,首先是在理论上。但这也是一种我从未真正理解其机理的技术。让我们简单地说一下,碳酸铵被用来解决壁画中几乎普遍存在的一种改变形式,即构成灰泥和漆膜的部分碳酸钙转化为硫酸钙。碳酸铵被用来产生化学反应,将新形成的硫酸钙晶体变回碳酸钙,前者的体积因加入钡而减少。这其中存在许多问题。首先,要准确评估石膏中的硫酸盐含量显然是不可能的,因此要确定反应物和固化剂(碳酸铵和氢氧化钡)的准确含量也同样是不可能的。事实上,这意味着盲目工作。此外,鉴于碳酸铵的普遍使用,在所有修复工作中都应确保等量反应,也就是硫酸盐的等量还原:不是为了使用钡,而是为了清洗壁画。但修复报告中从未提及这一点。最后,为了修复颜色表面的脱粘现象--在此不考虑使用 Paraloid B72 等有机固化剂--使用另一种无机固化剂如硅酸乙酯代替氢氧化钡,即现在的纳米微粒,不也是同样的道理吗?硅酸乙酯和纳米石灰这两种物质比氢氧化钡更容易使用,因为它们不会造成漆膜不可逆的漂白,而钡却有这种风险,而且也不会造成漆膜不可逆的漂白。碳酸铵敷料必须在壁画石膏上敷一整晚--我曾在贝托-安杰利科(Beato Angelico)的画作上见过这种情况,而不是在皮埃特罗-斯帕拉帕内-达-诺尔恰(Pietro Sparapane da Norcia)的画作上!- 这样可以增加灰泥的孔隙率,以便之后更好地浸泡在氢氧化钡中。最后一项操作是在没有考虑到以下因素的情况下进行的:a) 由于灰泥的孔隙率大于最初的孔隙率,因此固结效果明显过大;b) 由于碳酸铵会与许多颜料中的金属离子产生络合物,因此不可避免地会对漆膜造成严重影响;以及c) 由于碳酸铵会与许多颜料中的金属离子产生络合物,因此不可避免地会对漆膜造成严重影响。b) 对漆膜造成不可避免的严重影响,因为碳酸铵会与许多颜料中的金属离子产生络 合物;如果碳酸铵与漆膜直接接触的时间很长,例如隔夜 12 小时,影响就更大。

您的问题过于复杂,无法在对话中回答。我希望您不要在考试时向您的乌尔比诺学生提出类似的问题。我宁可回避表面固化的一般问题,也不愿深究钡与类paraloid之争的细节。自 19 世纪以来,无机固结法(硅酸盐、氟硅酸盐、重晶石、石灰)和有机固结法(亚麻籽油、石蜡、蜡、虫胶)之间一直存在着挑战。这两类材料各有利弊。我总结如下:a)无机物不会老化,但加固后的材料仍然很脆弱,如果要填充的裂缝太大(乔治-惠勒说超过 0.03 毫米,我会再大一点),加固就无法进行;b)有机物会老化,可能会变色,变得难以溶解,失去憎水性,但会改善材料的机械特性,可以让脱落的薄片附着。总的来说,我的印象是,这两个领域都有成功和失败的例子,其原因有待进一步研究。在壁画保护史上,有机表面固化剂(固定剂)一直被使用,只有极少数例外,直到第二次世界大战,然后开始尝试无机方法,如梵蒂冈博物馆的铝酸钠方法。如今,对于石头,我们根据问题的类型,交替使用无机材料(硅酸乙酯)和部分有机材料(硅烷)或完全有机材料(丙烯酸和环氧树脂粘合剂)。对于壁画来说,这个问题更为棘手,因为我们并不总是知道壁画的原始技术。最近的研究表明,在某些时代,壁画中使用有机粘合剂饰面的情况比以前想象的要多。即使是庞贝和赫库兰尼姆的古罗马壁画,似乎已经解决的疑点也再次出现;而且要注意的是,这些壁画一直是用蜡或石蜡保护的,在我看来效果很好。但是,争议毕竟是有用的,只要它能促使人们更深入地研究,找到可以向敌人开火的数据。如果只是空谈,知识就难以进步。

更深入地研究你所说的 “钡-类帕拉伊德之争”,将是 Icr 的机构任务之一,但它始终没有完成。尽管 Icr 的化学家和物理学家 Giuseppina Vigliano 和 Giorgio Accardo 多年前就在他们的一本书中对钡的使用表示了许多怀疑,他们写道“不言而喻,无论是用碳酸铵还是氢氧化钡进行处理,都必须根据[壁画中]石膏的含量及其在[灰泥]结构中的错位情况来确定剂量。因为]如果硫酸盐的转化不是定量的,要么是由于溶液缺乏扩散,要么是由于钡离子的浓度不够,可溶性盐类(未发生反应的硫酸铵)就会残留在固体结构中,其危害性比最初的石膏更大”。那么,新的研究人员是什么样的呢?

我们可以这样说,现在已经开始出现一些在保护工作中诞生的人物,他们不再是从外面来的科学家,也不再是 “一来就跑 ”的科学家:他们在学术界中仍然很活跃,做三四次例行分析,然后堂而皇之地发表论文。遗憾的是,正如建筑师、艺术史学家和考古学家的情况一样,这一领域的毕业生也越来越难找到工作,尽管他们往往都是优秀人才。不幸的是,在意大利,研究人员的职位并不是最好的,而是别人的亲戚。结果往往是最优秀的人离开了这个国家。例如,一位化学专业的年轻毕业生现在在美国,她在竞争芝加哥艺术学院 科学实验室主任一职的竞争中胜出:这个实验室是她自己用几百万美元创建的。在那里只处理博物馆的作品有点浪费,而在这里我们却很想念她。

在这里,乌菲兹科学实验室的主任--一个机构的角色 免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。