有一种方法能让最平和的修复师也产生敌意:当着他的面说出 “恢复其古老的光彩 ”这句话。在这幅乔瓦尼-贝利尼(Giovanni Bellini)的壁画前,建筑艺术博物馆馆长伊曼纽拉-达夫拉(Emanuela Daffra)正在向我们解释这一点,这幅壁画已经在博物馆的实验室里由专业人员进行了四年的修复。这是贝利尼在 16 世纪 10 年代初为穆拉诺的圣玛丽亚德利天使教堂绘制的一幅奇妙的祭坛画,拿破仑镇压后被转移到同样位于穆拉诺的圣彼得马蒂雷教堂。岛上的湿度极高,再加上准备工作并不十分充分(事实上,为贝利尼准备粘合剂的工匠肯定没有出色地完成工作),最终毁坏了这件作品。现在,这幅《光辉中的圣母 》侧躺在地上,工作已基本完成,正等待着被告知离开 Opificio 后将被放置在何处。它将无法回到自己的教堂,因为这座建筑无法保证充分保存画作所需的微气候条件。当然,除非把它装进一个仙人掌大小的气候箱里 ,但说实话,这个办法似乎不太可能。因此,在找到合适的安身之所之前,这幅画只能留在这里。在专业加湿器的陪伴下,它将在周围营造出适宜的氛围。

当这块画板立在祭坛上时,我们并没有注意到它(老实说,如果我们站在它面前,我们甚至看不到它),但现在它侧躺在我们面前,我们可以清楚地看到贝利尼的作品是如何变成一个凸面的。它将永远如此。“如果有人想把它拉直,”埃马努埃拉-达夫拉说,“颜色将不再有一个可以安放的表面。你越是拉直木板,情况就越糟糕。保持弧度意味着保持颜色所适应的表面”。然后他指出了包裹施洗者圣约翰的斗篷,斗篷部分遮住了他的外衣。下部的襟翼完全失去了贝利尼作品中典型的透明面纱:我们可以想象它的颜色更深,褶皱的帷幔,光线的变化为相对者提供了那些绚丽的彩虹,这些都可以在画作其他受损较轻的地方看到。

这些伤痕在某种程度上是可以修复的。我们甚至可以使作品的可读性接近,甚至完全符合其创作时的可读性。无论如何,任何干预都会不可避免地对画作产生化学和物理上的改变,即使公众无法察觉。因此,像贝利尼的《光辉中的圣母 》这样的画作将永远是脆弱的,永远会有问题,特别是如果没有最合适的维护条件的话。因此,它们永远需要保养。因此,说修复 “使作品恢复昔日的光彩 ”是毫无意义的。安东尼奥-保鲁奇(Antonio Paolucci)对这种说法深恶痛绝:他认为这是坏记者的典型做法。对公众来说,这可能是报纸上词汇荒漠化的表现,但对修复师来说,这只是一个错误。也许最恰当的例子(尽管有些粗俗和放荡)是对人进行整容手术:它可以使皱纹消失,但不会使接受手术的人返老还童。然而,与整容手术不同的是,修复首先是为了延长作品的寿命,努力创造可接受的条件,使其尽可能长寿。例如,乔瓦尼-乌尔巴尼曾经说过,修复可以延缓作品的毁灭。或者,让我们回顾一下切萨雷-勃兰迪(Cesare Brandi)著名的定义,我们可以说 “修复是承认艺术作品的方法论时刻,在其物理一致性及其美学和历史的双重极性中,考虑到其对未来的传承”。

Opificio delle Pietre Dure "这个名字的最早记载可以追溯到1588年:这一年,费迪南多一世-美第奇(Ferdinando I de’ Medici)成为托斯卡纳大公后几个月,在大公本人的授意下,这家艺术工厂成立了,专门制作佛罗伦萨式的华丽珍品--石画,这些石画由耐心的工匠制作,他们通过切割和塑造彩色宝石,再现纸上绘制和着色的图像。这是一项极其漫长而细致的工作,需要非凡的技术技能:最好的工匠被认为是最能隐藏一块石头和另一块石头之间接合线的人。换句话说,Commesso 必须呈现出统一的表面。在大公时代的佛罗伦萨,对硬质石材的需求量非常大,以至于即使在洛拉王朝统治时期,Opificio 的工作依然十分繁忙。后来,意大利统一后,品味的变化和大公国一直以来对Opificio的支持的缺失迫使工厂寻找新的方式来维持生计:首先,它试图在一个日益窒息的市场中为自己开辟一个独立的角色。后来,由于零售作品的销售额不足,在十九世纪八十年代至九十年代期间,当时的厂长、画家埃多尔多-马尔乔尼(Edoardo Marchionni)考虑更新工匠的技能,让他们为修复艺术品服务,这项活动开始发展并确立了自己的地位。早在 1892 年,《艺术与历史》(Arte e storia)杂志的一位匿名记者在描述对贾姆波洛涅 (Giambologna)的《强暴萨宾妇女》(Rape of the Sabine Women )的维修工作时(将摇摇欲坠的部分旋转起来),就认为这项工作是 “一个非常重要的例子,证明了利用岩画工作室的员工修复古迹是非常有用的”。至此,修复室开始了它的第二次生命,也就是今天仍在继续的生命,也许是更为人熟知的生命。

在学院的历史上,有一个确切的 “转折点”,学院帆布和板画部主任桑德拉-罗西(Sandra Rossi)称之为:1966 年的佛罗伦萨洪水。“她解释说:”在这一不幸的事件中,我们做出了一个重大的战略选择,那就是在国际社会对佛罗伦萨遗产的认识和大力动员的时刻,将正在修复的作品带到这里。一方面是因为这座城市吸引了大量的技能和知识,而这些技能和知识都集中在这里;另一方面是因为破坏的程度迫使在这里工作的修复人员必须面对巨大的问题,迫使他们不断进步,不断向前。最好的现代经验和最好的技能来到了这里,然后将在此期间获得的技能传承下去"。从本质上讲,这场灾难迫使 Opificio 必须研究方法、促进知识交流并鼓励知识传承。因此,研究所开始专门从事极端病例的治疗,为最绝望的病例提供补救措施。Opificio 目前的格局也源于这一灾难性事件:由乌戈-普罗卡奇(Ugo Procacci)于 1932 年创建的佛罗伦萨修复工作室(Gabinetto dei Restauri della Soprintendenza di Firenze)可以说是意大利历史上第一个现代修复实验室,1966 年后,该工作室从乌菲齐美术馆的 Vecchia Posta 搬到了大巴索广场(Fortezza Da Basso)的大房间里,因为那里面积大,最适合存放大量作品。要塞广场现在仍是艺术馆的主要总部:事实上,1975 年,Gabinetto 和艺术馆合并为一个机构,并根据 1975 年的第 44 号法律晋升为当时新生的文化部的中央机构,由佛罗伦萨人乔瓦尼-斯帕多里尼(Giovanni Spadolini)领导。这并非没有争议:一方面,将 Opificio 提升为中央机构被认为是洪灾后技能和专业资源集中的自然结果,同时也是修复活动区域专业化的基础(这是我们在第 44 号法律所衍生的项目报告中看到的,尽管该项目仍未完成);另一方面,将 Opificio 提升为中央机构被认为是在洪灾后技能和专业资源集中的自然结果,同时也是修复活动区域专业化的基础(这是我们在第 44 号法律所衍生的项目报告中看到的,尽管该项目仍未完成)。另一方面,同样的措施也被视为与中央修复研究所长期二元对立的基础,中央修复研究所发现自己不再是唯一的参照点(此外,从 1983 年起,乌尔巴尼辞职后,自 1975 年以来一直领导 Opificio 的翁贝托-巴尔迪尼(Umberto Baldini)被任命为中央修复研究所所长)。如今,建筑艺术馆分为不同的修复部门:在巴索广场(Fortezza da Basso),有帆布和木板绘画、纸和膜材料、壁画和灰泥、木雕和多色雕塑以及纺织材料;青铜器和古董武器、金器、陶瓷、塑料和玻璃材料、石材、马赛克和佛罗伦萨匠作(Florentine commesso)等部门位于阿尔法尼大街(Via degli Alfani);最后,挂毯和地毯部门位于阿诺尔弗塔(Torre di Arnolfo)的韦奇奥宫(Palazzo Vecchio)。除修复部门外,Opificio 还在 Via degli Alfani 建有一座可供参观的博物馆,并于 1975 年仿照中央修复学院的模式成立了一所非常活跃的培训学校。

进入巴索广场(Fortezza da Basso)后不久,一扇巨大的防火门就打开了。跨过门槛,就已进入布面油画和木板油画区的中心。只需走几步,就会有一种进入艺术史教科书的感觉,而这本教科书瞬间就被外科医生开了刀。拉斐尔的《天篷上的圣母 》立刻映入眼帘,这幅画是在佩斯基亚展览之后,返回皮蒂宫之前在这里做的检查 。再往前走一点,就是乔瓦尼-贝利尼的《荣耀中的圣母 》。一位修复师正在修复贝托-安杰利科(Beato Angelico)的一幅画,即圣马可国家博物馆的《圣母子 》。在另一个房间里,则摆放着科斯梅-图拉(Cosmè Tura)的《圣安东尼》(Saint Anthony ),这幅画来自埃斯滕塞美术馆(Galleria Estense)。必须经过 Opificio 专业人员之手的作品都是经过精心挑选的:主管解释说,在某些情况下,出于兴趣或研究的原因,是研究所自己选择介入哪些作品。例如,她告诉我们,在当前的历史时刻,Opificio 对环保材料的研究非常感兴趣。或者,在处理从历史艺术角度来看特别有趣的作品时,也会做出这样的选择:最典型的例子就是乌菲齐美术馆中达芬奇的《玛吉的崇拜 》,修复工作揭示了关于这幅画的重要发现。拉斐尔画作中数量最多的是在 Opificio 画室中展出的作品,这使得学者们不仅收集到了有关拉斐尔绘画技巧的详细信息,还收集到了有关其风格演变的信息。在其他情况下,修复工作是由作品的拥有者提出的,但选择总是基于上述两个标准:研究兴趣和作品的重要性。

当然,也有一些不太常见的物品。例如,当我们在工作室里漫步时,一位修复师正在修复两个 16 世纪的游行车轮。我们仍处于修复工作的早期阶段,在此之前,在对文物进行操作之前,总是要先进行文档记录:摄影活动、紫外线照片、X 射线和其他调查。这些脚轮是相当反常的物品:它们具有板画的所有构成元素,但却是武器。因此,它们的制作工艺也不同于当时的艺术理论,修复人员在对作品进行修复时可以参考这些理论。因此,这是一次有趣的干预,原因有几个:因为它们是不寻常的文物,因为我们需要了解它们来自哪个作坊,还因为正在修复脚轮的修复师注意到,虽然被后来的干预所遮盖,但仍有一层金箔的厚度需要评估,还有一些缝隙需要修复:修复材料也意味着恢复图像,使作品更加清晰可辨。

此外,还有一些公众看不到的工作,但也许更加重要,因为它起到了保护支撑的作用。年轻的官方修复师卢西亚诺-里恰尔迪(Luciano Ricciardi)在处理科斯梅-图拉(Cosmè Tura)的《圣安东尼 》时向我们展示了这一点。大约在 20 世纪 30 年代,有人试图强行将画板压平,将它压在一个平面上(当时画板已经被木板封住),然后用新的更坚硬的横木替换了原来的支撑横木:根据当时的知识,这样做是很自然的,因为人们认为坚硬的支撑会减少变形。而今天,我们知道,让支架更有弹性是一种好的做法,这样它就不会在较薄弱的部分发生变形(就像科斯梅-图拉的面板那样),从而不会最终破坏表面。“里恰尔迪解释说:”我们将在仅存的原横梁周围创建一个新的横梁系统。"其他横杆都是用非常坚硬的木材制成的,已经无法使用。因此,我们将开发一种更有弹性的系统,允许变形,但要在一定范围内。

躺在一张大桌子上的是一尊 15 世纪早期的木制雕像--圣母与圣婴。两位修复师正在对这件作品进行修复:丽塔-基娅拉-德-菲利斯(Rita Chiara De Felice)和克劳迪娅-纳波利(Claudia Napoli)都是多色木雕部门的员工,尽管她们属于不同的两代人。达夫拉总监解释说,让经验更丰富的修复师与年轻同事一起修复同一件作品是学院的典型做法:这有助于促进交流,鼓励知识传承。修复师总有东西要学,即使需要大量的培训才能接触到作品。意大利法律规定,一名获得认可的修复师必须来自经过认证的学校(Opificio、中央修复学院、Venaria Reale修复中心、一些学院),或者至少有八年的工作经验,并得到监管机构的认证。显然,保护机构会将其导向某个特定的专业人士:修复师可能拥有所有合格证书,但决定修复的机构可能认为他或她没有足够的经验来完成某项工作,或者他或她的专业水平更适合某件文物而不是另一件文物。译者注:并不是说一个刚从学校毕业的修复师就可以立即去独立修复达芬奇的画板。与任何职业一样,他的职业生涯也是分阶段开始的,从较为经济实惠的项目开始。

克劳迪娅-纳波利是 Opificio 最年轻的修复师之一,但她已经拥有相当丰富的经验。她是在 2018 年通过部级竞赛加入该机构的,尽管在此之前她已经从事该行业。她对自己正在修复的中世纪雕像毫无敬畏之心:她参与修复的是多色表面的缝隙。她解释说,这项工作需要重新上漆,因此首先需要进行大规模的清洁工作,以恢复剩余的原始漆膜。然后,她和她的同事开始对缺失的地方进行抹灰,现在他们正在用添加物进行覆盖。“显然,”她告诉我们,“采用的是可逆和可识别的技术”。她非常明确地指出,她所使用的是修饰,而不是重绘:“重绘”,她解释说,“是在原胶片上使用,容易磨损。而修饰则是在填充物上进行的。而观察者往往不会注意到其中的差别:眼睛会将我们并列的线条综合起来,形成一个同质的整体。因此,他看到的是鲜艳的色彩和柔和的渐变。然后,在近距离内,学者可以看到我们的干预之处。然而,为了恢复作品的可读性,干预是绝对必要的”。Rita Chiara De Felice 补充说,雕塑表面有几处已被木虫破坏。"首先,我们必须使用氮气进行缺氧消毒。然后,我们用氯菊酯处理了木虫造成的所有小洞,以防今后再被木虫攻击。封闭小孔不仅是为了提高雕塑的美观度,也是出于保护雕塑的需要:木蛀虫会在这里产卵。

这是一项长期、复杂、精细的工作,尤其是一项难以预测的工作。举例来说,修复工作有点像网球比赛:你知道比赛何时开始,却不知道比赛何时结束,尽管你可以对比赛可能持续的时间有一个似是而非但却模糊不清的概念。时间的长短在很大程度上取决于作品的保存状况:一件雕塑作品的问题可能只是去掉了以前修复时涂抹的颜料,而这些颜料现在已经被改变了,在这种情况下,修复过程会很快。而像我们眼前的这件雕塑,则需要更长的时间,因为这件作品上了多达五层的油漆。“克劳迪娅-纳波利解释说:”时间比较长,因为我们必须找到正确的方法,既能去除重绘,又不影响原作。当然,由于我们要处理的是一座雕塑,我们还必须考虑到我们有模型这一事实,因此有些地方容易接近,有些地方则很难接近。一般来说,我们会尽量按照实际时间进行预算,但有时也会发生意外情况“。会发生什么样的意外事件呢?”例如,“De Felice 回答,”重新上漆很难去除,这本身就需要研究,需要一个测试阶段来找到合适的清洁方法。木雕是修复工作中最复杂的领域之一:木制雕像作为虔诚的对象,几个世纪以来经历了无数次分层,因为在古代,修复的概念并不像我们今天所理解的那样。在古代,雕像最多也就是梳妆打扮一番,美化一下,重新上漆。因此,当一件作品来到我们面前时,我们不可能准确地计算出下面会有什么。当你创作一幅油画时,无论清漆被改动多少,你仍然可以知道下面是什么,无论多么微小。而对于木雕,你就无法知道了:揭去重涂的油漆后,我们可能会发现表面完好无损,但也可能会发现巨大的缝隙,可能达到 70-80% 的程度。因此,我们要做出决定:很明显,如果表面受损,雕塑必须恢复成木质,因为已经没有颜色了,那么我们就决定保留重绘,至少选择最接近原作的那一层“。因修复皮恩扎大教堂而闻名的建筑师阿尔弗雷多-巴巴奇(Alfredo Barbacci)在 1956 年的一篇著作中列举了他认为修复师应具备的素质:”道德、智慧、文化、品位以及耐心"。离开这个工作室,人们很容易就会意识到,最后一项品质并不是真正的附属品。

走过一层楼梯,Opificio 的景观就发生了变化。巴索广场(Fortezza Da Basso)上层的房间面积较小,天花板较低,空间更为私密。一侧是科学实验室:化学家、生物学家、气候学和诊断学专家在这里工作。另一侧则是纺织品和纸张修复部门:因此,这里不需要很大的空间。如果您想找一些特别华丽的东西,您将很难找到满足您好奇心的材料。不过,也有一些特别令人惊奇的作品,比如在纺织车间向我们展示的那些作品。几年前,那不勒斯国家考古博物馆委托奥比菲乔修复其纺织品收藏,在运抵佛罗伦萨的展品中,有一些金色织物碎片让所有人都大吃一惊,就连在这里工作的修复师也不例外,因为他们在自己的职业生涯中肯定见过所有的东西。我们还不确定它们是什么:纺织材料部门的负责人里卡多-热纳伊奥利(Riccardo Gennaioli)解释说,它们应该是穿在衣服上的丝带,可能是边饰,也可能是发网,即罗马女主人穿的所谓reticulum 。我们能确定的东西不多:我们知道它们来自庞贝古城,可以追溯到公元一世纪;我们知道编织这些丝带的黄金纯度高达 99%(这很罕见),仅此而已。我们不知道它们是如何编织的:’这些物品仍然笼罩在神秘之中’,Gennaioli 指出。Gennaioli 指出:"我们对制作它们的技术感到惊讶,这种技术非常复杂:即使是今天的技术也很难达到同样的效果。即使在今天的大型生产中心,如阿雷佐或瓦伦扎,也没有金匠能够复制这种技术。这些纱线并不是用拉丝机拉出来的:实际上,它们是缠绕在纱芯上的金属螺旋线,只有几微米厚,所以我们说的是一毫米的百分比。一根半头发丝,仅供参考。目前,我们没有任何文字资料可以说明这些材料是如何编织的,我们也不知道是否存在能够完成如此精细工作的机器。这些工作很可能是手工完成的。

这些织物非常脆弱,只要轻轻一碰就会失去材料。因此,Opificio 不仅要对这些织物进行加工(用微型吸尘器对污垢进行特殊清洁),还要发明特殊的容器,使它们保持原样(卷曲、扭曲、捆绑等),并能吸收可能对其造成破坏的冲击。即使是最轻微的撞击也会使它们化为灰烬。最重要的是,这些集装箱可以让 MANN 展示它们:目前正在搭建两个陈列柜,以便让公众看到它们,而公众从来没有机会看到它们,正是因为移动它们和将它们放置在陈列柜中很困难。从曼恩纺织品转过身来,我们可以向前跨越近两千年,因为在工作室的另一侧,历史上最伟大的服装设计师之一吉诺-卡洛-森萨尼(Gino Carlo Sensani)的两套服装正在制作中:“这是我们所知的他在 20 世纪 20 年代制作的唯一一套服装”,服装修复师利西娅-特里奥罗(Licia Triolo)解释道。这些服装保存在皮蒂宫的时装和服饰博物馆中。“Triolo 解释说:”舞台服装的修复工作正在日益发展。"在这里,我们尝试将这些方法和干预方面结合起来。

通过这些工作室的每一件作品、每一件工艺品、每一种材料都需要经过艰苦的工作,其中往往包括大量的研究。这也是 Opificio 傲视群雄的原因之一。许多修复工作都有详细的记录,并附有研究所自己制作的科学出版物,该研究所还出版了《OPD Restauro》杂志、文集和丛书。修复师莱蒂齐亚-蒙塔尔巴诺(Letizia Montalbano)是纸张和膜材料部门的技术总监,她的课程表上有很多科学出版物。她是少数几个能够声称自己曾参与达芬奇作品修复工作的人之一。虽然老生常谈,但如果问她,触摸这位历史上最伟大人物的作品是什么感觉。它总是让人害怕。在做任何事情之前,你总是要退一步,多学习,“她告诉我们。”然后,特别是对莱昂纳多,你永远不会停止探索。他是一个伟大的实验者,在绘画方面有时甚至超过了绘画。他在 15 世纪末引入了新的技法,这些技法以前并不存在。我最近也在研究拉斐尔,但拉斐尔是一位更加线性的艺术家。莱昂纳多则不然。在蒙塔尔巴诺领导的部门刚刚完成的作品中,有一幅阿方斯-穆查(Alfons Mucha)的海报:在这里发现这样一幅作品着实令人吃惊,因为我们谈论的是一幅大量复制的广告海报,很难想象一个绘画工作室会制作一幅寿命很短的作品。不过,这幅作品出身显赫,因为它来自特雷维索的萨尔塞收藏馆。最重要的是,它对修复者来说是一个巨大的挑战,因为它的状况显然已经到了绝望的地步。至少从 “修复前 ”的照片来看,它几乎被毁坏了。它已经支离破碎,并被胶带缠绕。此外,鉴于其性质,它是用劣质材料印制的:工业用纸和颜色的设计肯定不会有很长的使用寿命。“修复师芭芭拉-卡塔尼奥(Barbara Cattaneo)解释说:”最大的问题是找到一种方法,去除胶带,然后修复海报上的裂痕、小缝隙和重叠部分:事实上,有一些部分是折叠过的,为了使海报具有某种平面感,这些部分被叠加在一起。然后,我们尝试对所有破损处进行局部塑形,随着各种碎片被替换,塑形逐渐进行,然后再移除。现在,干预工作已经结束,我们完成了色彩整合,对作品进行了衬里处理,最后装裱在耐用支架上进行保存。考虑到最初的条件,我们也简直不敢相信!"。

穆夏海报的修复还有一个特别有趣的方面:这是一篇学位论文的成果。在 Opificio delle Pietre Dure 培训学校学习的学生必须在实践中完成学业:学生在老师的指导下选择要修复的物品(选择从学生的兴趣出发,老师会努力找到最接近学生特点的物品),然后开始动手修复。有时会出现一些值得注意的作品,例如莱蒂齐亚-蒙塔尔巴诺现在向我们展示的作品:巴尔达萨雷-弗朗切斯奇尼(Baldassarre Franceschini)的画册,他被称为沃尔特拉诺(Volterrano),是 17 世纪中期托斯卡纳的主要艺术家之一。这本画册是佛罗伦萨隆基基金会的财产,也是一位老收藏家朱塞佩-桑蒂尼(Giuseppe Santini)最后的藏品,他是一位生活在 17 世纪的军事工程师(他是费迪南多-塔卡(Ferdinando Tacca)的学生),他有 19 本画册:全部被肢解并遗失。这位收藏家收集了一系列关于窗帘的绘画作品,但为了将它们粘合在一起,牺牲了画页的背面,因为它们都是双面绘制的:画册的工作使得 Volterrano 的数十幅未公开发表的绘画作品得以重见天日,这些作品在整理时被隐藏了起来,除了 Santini,没有人见过它们。现在,Opificio 还研究出了一种装裱系统,使画册的各个面都能被观察到。用一年时间完成最终成果。

在佛罗伦萨的春天,渴望进入阿卡德米亚美术馆参观米开朗基罗的《大卫 》的游客开始大排长龙。这是三月底的一个雨天,下午两点刚过,但排队的队伍已经排到了美丽艺术广场(Piazza delle Belle Arti)。而几步之遥的阿尔法尼大街上,虔诚之心博物馆(Museo dell’Opificio delle Pietre Dure)前的情景却截然相反。尽管博物馆正值开放时间,但却没有人排队:博物馆里几乎空无一人,房间里一片寂静。不过,有一种方法可以让您不出馆门就能错过街上的熙熙攘攘。从博物馆入口处进入,不是进入房间,而是穿过一扇可以俯瞰建筑内院的门,进入第一个可以俯瞰内院的房间:这是奥皮菲乔的青铜修复工作室。我们不得不稍稍提高嗓门,以掩盖吸力臂的噪音,幸好有人来救我们,关掉了机器,我们才能恢复正常的语调。在我们面前出现了一幅罕见的景象:文艺复兴时期最伟大的雕塑杰作之一被拆卸下来,交到了 Opificio 工人的手中。它就是锡耶纳洗礼池的青铜盖子,所有关于 15 世纪艺术史的书籍都在转载它。其中一些面板上的工作已经完成。我们进门时,修复人员正在修复乔瓦尼-迪-图里诺(Giovanni di Turino)的《施洗者布道 图》和多纳太罗(Donatello)的《信仰 》(装饰洗礼 池四角的美德之一),这些工作委托给了斯蒂凡妮-阿格诺莱蒂(Stefania Agnoletti)、安娜莱娜-布里尼(Annalena Brini)和玛丽亚-巴鲁菲蒂(Maria Baruffetti)负责。“安娜莱娜-布里尼解释说:”所有的作品都有不同的工艺。乔瓦尼-迪-图里诺(Giovanni di Turino)的作品对我们来说非常有趣,他制作了最多的悬挂式雕像,方法是将雕像拆开,在后面装上一个钩子和一个铁楔子来固定雕像。通过拆卸,我们可以了解到整体的保存状况,尤其是铁楔子的保存状况,这些铁楔子已经毁坏,非常退化,因此不再适合用来固定人物。相反,吉贝尔蒂在完成他的作品时,甚至从后面掏空了最突出的人物,从而保证了他的瓷砖得到更好的保存。在修复过程中,采用的一般方法包括初步除尘、通过蒸汽处理去除最稳定的蜡质、涂抹乳剂、清洗、激光清洁、重复涂抹乳剂,最后根据每件作品的保存状况和精加工情况进行一系列不同的操作。简而言之,根据每件文物的保存状况,采用不同的程序。如果将瓦片与证明其先前状态的照片进行比较,就能很容易地了解到结果:乔瓦尼-迪-图里诺场景的镀金先前变黑和模糊,现在已经完全恢复,人们可以用肉眼看到先前被污垢掩盖的细节,整体印象完全不同。“布里尼补充说:”现在我们已进入最后阶段,我们正在处理保护剂的应用问题。我们对氯化物进行了特殊处理,也是试验性的:氯化物是一种非常危险的腐蚀类型,洗礼堂的微气候条件有利于这种腐蚀,而洗礼堂肯定不是最适合保护青铜器的地方“。锡耶纳洗礼堂的湿度非常高,Opificio 已要求锡耶纳大都会歌剧院采取适当措施,尽可能保证青铜器的保存,尽管这并非易事。布里尼认为,”从洗礼堂的使用和锡耶纳人对它的感情来看,字体几乎就是一件应用艺术品。简而言之,禁止一个对某一物品极为珍爱的社区使用该物品是需要勇气的。“因此,我们正在组织力量进行检查,包括用眼睛和特殊工具进行检查。整个重新组装系统的构想是,可以拆卸某些部分来观察重新组装的情况,这样我们就可以看到是否出现了新的氧化现象。因此,目前我们已经建立了监测机制,对表面的观察进行严密控制。不幸的是,有些情况发展得很快”。

在石材部门的另一个房间里,对另一件教科书上的杰作,即热那亚圣奥古斯丁博物馆保存的乔瓦尼-皮萨诺(Giovanni Pisano)的作品--布拉班特的玛格丽特纪念碑--进行的另一项干预工作也接近尾声。我们对这件作品进行了 X 射线、超声波检查和其他各种分析,“负责这件作品的修复师保拉-弗兰卡-洛伦兹(Paola Franca Lorenzi)告诉我们。”我们意识到雕塑中有一些金属元素,但我们不知道它们的形状和大小,当然也不知道它们的保存状况。通过 X 光检查,我们发现这些金属元件并无大碍,因此我们将主要精力放在了清理它们上"。我们看到洛伦兹在玛格丽塔前移动雕塑群的树脂模型,该模型是用 3D 打印机根据作品的详细扫描结果制作的:他解释说,该模型用于模拟操作和摆放。纪念碑的修复工作已接近尾声:修复人员目前正在研究底座,等待对大理石表面进行最后的清洁。然后球将传到热那亚:圣阿戈什蒂诺博物馆正在整修,在房间准备就绪之前,乔瓦尼-皮萨诺的作品将留在佛罗伦萨。

离开阿尔法尼大街的工作室时,我们不能不去看一眼在佛罗伦萨商业区工作的修复师们:我们可以把他们看作是四百多年前Opificio成立时所从事活动的最后延续者。他们中有两个年轻人,坐在一张长椅上。墙壁上挂着一个陈列柜,里面摆放着按颜色排列的马赛克碎片(马赛克也在这个房间里修复),他们面前摆放着几个盒子,里面装着分门别类的材料:萨比纳的玛瑙、沃尔特拉的玉髓、阿尔萨斯的碧玉。其中一些他们称之为 “切片”(因为它们不过是纵向或横向切割的石头)的材料自古以来就在这里。有些材料现在已经无法使用,因为提取这些材料的线已经枯竭。修复者们正在耐心地为十八世纪的书记官制作所需的材料。修复的方法也是当时的方法。

我不假思索地提出了一个问题:’你们是怎么把这些东西搬到这里来的?挂毯和地毯工作坊确实位于一个很难定义为方便的地方。我们在维奇奥宫,在阿诺尔弗塔(Torre di Arnolfo)内:工作室就在这里。幸运的是,他们把车间设在宽敞的班迪尔厅(Sala delle Bandiere)里,而且就在塔的底部:这样就避免了要一直走到塔顶的风险,但进出并不方便,因为这里没有电梯,必须爬上三个陡峭狭窄的楼梯才能到达。当然,和游客们一起挤进维奇奥宫的还有买票登塔的游客。而要把要修复的挂毯和地毯拿到这里来,通常有两种方法。一种很容易想象:肩扛。这种方法适用于体积较小、较容易搬运的物品,在上楼时不会有损坏的危险(当然,必须先垫好垫子)。而对于体积较大或较为精致的物品,则需要使用吊臂起重机,吊臂可以吊到维奇奥宫长廊的高度,拆除护住大窗户的栅栏,并从外面通过挂毯。例如,《犹太人约瑟夫的故事》就是这种情况,这是 1545 年至 1553 年间根据布隆齐诺和庞托尔莫的设计完成的珍贵挂毯系列,在韦奇奥宫和奎里纳尔宫之间展出。修复部门负责人里卡多-热纳伊奥利(Riccardo Gennaioli)解释说,事实上,正是因为这些挂毯,工作室才会设在这里。此外,这也是最复杂的部门之一。

“他解释说:”挂毯修复工作可能是所有修复工作中耗时最长的:要修复一件保存状况不理想的挂毯,我们需要的时间不会少于两年,而且我们谈论的是非常快的时间尺度。这是因为我们通常要处理的是巨大的文物,而且尽管我们的修复师非常灵巧,但干预技术也需要时间。房间中央的桌子上摆放着几幅带有盾形纹章的大型挂毯:其中最大的一幅挂毯中央印有费迪南德一世-美第奇的妻子克里斯蒂娜-洛林的盾形纹章。克劳迪娅-西林乔内(Claudia Cirrincione)解释说,这些挂毯正在进行整体修复:“当作为挂毯基本结构的经线和纬线缺失时,通常会对它们进行重新整合,包括结构和人物。重新整合是必要的,因为我们面对的不是一幅有支撑物或画膜的画作:在这里,经线或纬线缺失的地方必须重新整合,因为挂毯是通过实现物质结构和形象来创作的。很明显,我们选择的纱线类型与原作非常相似,是在车间准备和染色的兼容材料”。修复必须是可见的:必须让人明白修复的部分,即新的部分,相对于原作的位置,但又不会让人感觉到与整体印象的差异。在无法重建的情况下,例如存在修复人员无法重塑的重要缝隙时,出于挂毯机械稳定性的考虑,只重建结构,而不整合设计,尽可能选择中性的背景色。Claudia Cirrincione 向我们保证,所有这些都是用针线完成的。

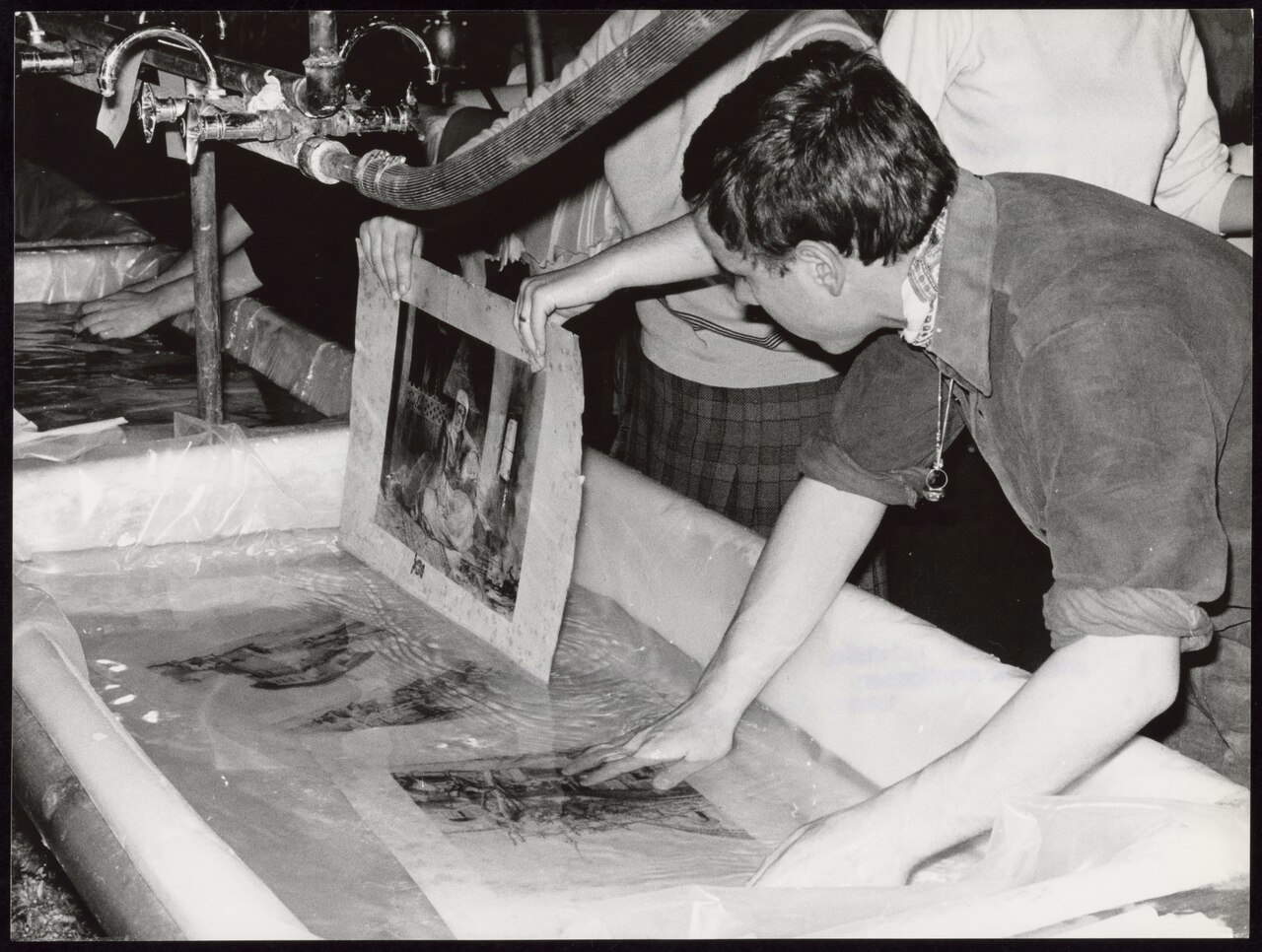

挂毯与绘画、雕塑和其他所有经过 Opificio 的物品一样,也要经过清洗:首先通过功率可调的真空吸尘器进行清洗(进行测试以了解使用哪种功率、哪个窗口适合吸尘等),然后,如果清洗测试结果良好,再进行浸泡清洗。然后将挂毯浸泡在用中性洗涤剂 “软化 ”过的水中,在不损伤纤维的情况下去除沉积物。“清洗过程需要几个小时,”修复师解释说,“通常是半天,虽然这需要很多人的帮助。然后,干燥是一个令人惊讶的简单过程,因为它是自然进行的,即不需要强制空气流通:作品被放在水平的网子上、桌子上,这样它就可以在一夜和一天中自然风干。相反:干燥必须缓慢,因为羊毛不喜欢温度或湿度的突然变化”。一切都通过环境科学调查进行监控:因此,实时采集水样,科学实验室的专业人员通过特殊调查,检查清洗进度、污垢强度、水的颜色和导电性。

据说,正是因为犹太人约瑟夫的故事 ,Opificio 的挂毯作坊才会设在维琪奥宫的班迪尔厅(Sala delle Bandiere):开始修复时,人们认为最好不要让珍贵的纺织品受到移动,因此决定将作坊设在那个闲置已久的房间里。自 1986 年以来,工作室一直在那里。如今是否有可能搬到另一个地方呢?也许可以。但新的地点肯定没有我们在塔楼上欣赏到的佛罗伦萨屋顶的美景。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。