Esiste un metodo garantito per rendersi ostile anche il più pacifico dei restauratori: pronunciare in sua presenza la frase “riportare all’antico splendore”. Ce lo sta spiegando Emanuela Daffra, soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, davanti a una tavola di Giovanni Bellini che da quattro anni è sottoposta alle cure dei professionisti che lavorano qui, nei laboratorî dell’istituto, centro d’eccellenza di livello internazionale nel campo del restauro. È una meravigliosa pala che Bellini dipinse nei primi anni Dieci del Cinquecento, per la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano, per poi essere trasferita, dopo le soppressioni napoleoniche, nella chiesa di San Pietro Martire, sempre a Murano. L’altissimo tasso d’umidità dell’isola, unito a una preparazione non esattamente eccelsa (anzi: l’artigiano che preparò il legante a Bellini di certo non si distinse per aver fatto un buon lavoro), ha finito per rovinare l’opera. E adesso, questa Madonna in gloria è stesa su di un fianco, a lavoro quasi ultimato, in attesa che si sappia dove verrà sistemata quando lascerà l’Opificio. Non potrà tornare dentro la sua chiesa, perché l’edificio non può garantire le condizioni microclimatiche necessarie a conservare in maniera adeguata il dipinto. A meno che, certo, non venga inscatolata dentro un climabox di dimensioni ciclopiche, soluzione che tuttavia appare poco probabile, a voler esser buoni. Finché non le si troverà una sistemazione idonea, dunque, resterà qua. In compagnia di un umidificatore professionale che creerà attorno a lei l’atmosfera adatta.

La direttrice ci fa notare l’imbarcatura che l’umidità ha fatto prendere al legno della tavola: quando la tavola era in piedi sull’altare non si notava (e, a dire il vero, non la vediamo neppure qui se ci mettiamo di fronte), ma adesso che è coricata davanti a noi di lato si vede bene come l’opera di Bellini sia diventata una superficie convessa. E così rimarrà per sempre. “Se qualcuno provasse a raddrizzarla”, dice Emanuela Daffra, “il colore non avrebbe più la superficie a cui appoggiarsi. Più si raddrizzano le tavole, e peggio è. Mantenere la curvatura vuol dire mantenere la superficie a cui il colore si è adattato”. E poi ci fa notare il mantello che avvolge san Giovanni Battista e che in parte gli copre la tunica. Il lembo inferiore ha perso completamente le velature trasparenti tipiche di Bellini: c’è da immaginarselo più scuro, con le pieghe del panneggio, con le modulazioni di luce che offrono al riguardante quegli splendidi cangiantismi che si vedono in altre aree meno danneggiate del dipinto.

Le cicatrici, in qualche modo, possono essere sistemate. Si può anche donare all’opera una leggibilità vicina, forse anche del tutto aderente, a quella che poteva avere all’epoca in cui fu eseguita. E comunque, ogni intervento andrà sempre, inesorabilmente a produrre, quanto meno, delle alterazioni chimico-fisiche al dipinto, anche se impercettibili agli occhi del pubblico. Poi, tavole come la Madonna in gloria di Bellini rimarranno sempre deboli, avranno sempre problemi, specialmente se non dovessero prodursi le condizioni più adatte al loro mantenimento. Dunque avranno sempre necessità di cure. Ecco perché non ha senso dire che un restauro “restituisce l’opera al suo antico splendore”. Antonio Paolucci detestava questa espressione: la riteneva propria dei cattivi giornalisti. E se per il pubblico può essere indice della desertificazione lessicale che avanza sulle pagine dei giornali, per un restauratore è nient’altro che un errore. L’esempio forse più calzante, benché un poco grossolano e licenzioso, è quello dell’intervento di chirurgia plastica su di una persona: può far sparire le rughe, ma non riporta indietro l’età di chi lo subisce. A differenza della chirurgia plastica, però, il restauro serve anche e soprattutto ad allungare la vita dell’opera, cercando di creare delle condizioni accettabili affinché possa vivere il più a lungo possibile. Giovanni Urbani, per esempio, diceva che con il restauro si ritarda la rovina dell’opera. Oppure, per rammentare la nota definizione di Cesare Brandi, si può dire che “il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”.

Risale al 1588 la prima attestazione del nome “Opificio delle Pietre Dure”: veniva fondata quell’anno, pochi mesi dopo che Ferdinando I de’ Medici salì al soglio granducale di Toscana, e per volere dello stesso granduca, la manifattura artistica specializzata nella creazione di splendidi e preziosi oggetti in commesso fiorentino, pitture di pietra create da pazienti artigiani ch’erano in grado di riprodurre, tagliando e sagomando pietre colorate, un’immagine disegnata e colorata su carta. Un lavoro estremamente lungo e minuzioso, che richiedeva capacità tecniche non comuni: il miglior artigiano era ritenuto quello che più era in grado di nascondere le linee di giunzione tra una pietra e l’altra. Il commesso, in altri termini, doveva apparire come una superficie uniforme. Nella Firenze dei granduchi la richiesta di opere in pietra dura era altissima, tanto che l’Opificio seguitò a lavorare con fertile attività financo sotto i Lorena. Poi, dopo l’Unità d’Italia, i cambiamenti nel gusto e la mancanza del sostegno che il granducato aveva sempre concesso all’Opificio costrinsero la manifattura a cercare nuove vie per sostenersi: dapprima, cercò di ritagliarsi un ruolo autonomo su di un mercato ch’era però sempre più asfittico. Poi, dato che la vendita di opere al dettaglio non era sufficiente, tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento l’allora soprintendente, il pittore Edoardo Marchionni, pensò di aggiornare le competenze dei suoi artigiani, mettendole al servizio del restauro delle opere d’arte, attività che stava cominciando a svilupparsi e ad affermarsi. Già nel 1892, un anonimo giornalista della rivista Arte e storia, descrivendo un intervento di manutenzione sul Ratto delle Sabine del Giambologna (un’imperniatura delle parti pericolanti), riteneva che l’operazione fosse un “importantissimo saggio della utilità di adoperare il personale dell’Opificio delle Pietre Dure nei lavori di restauro dei monumenti”. Cominciò così la seconda vita dell’Opificio, quella che ancor oggi prosegue, quella forse anche più nota.

C’è stato poi, nella storia dell’istituto, un preciso “momento di svolta”, come lo chiama Sandra Rossi, direttrice del settore dei dipinti su tela e tavola dell’istituto: l’alluvione di Firenze del 1966. “Nella sfortuna”, ci spiega, “la grande scelta strategica è stata quella di far giungere qui le opere in restauro, durante un momento di sensibilizzazione e di forte mobilitazione internazionale nei riguardi del patrimonio di Firenze. L’Opificio moderno nasceva in quel contesto così drammatico, da un lato perché la città ha attirato competenze e conoscenze che si sono concentrate tutte qui, e dall’altro perché l’estensione dei danni ha obbligato i restauratori che erano attivi qui a misurarsi con problemi di portata enorme, costringendoli a progredire, ad andare avanti. Sono arrivate qui le migliori esperienze moderne e le migliori capacità, e si è poi operato per tramandare le competenze maturate in quel frangente”. Il disastro, in sostanza, impose all’Opificio la necessità di fare ricerca sulle metodologie, di attivare lo scambio di conoscenze, di favorire la trasmissione dei saperi. L’istituto cominciò dunque a specializzarsi nel trattamento dei casi estremi, dei rimedî ai casi più disperati. Dal catastrofico evento deriva anche la configurazione attuale dell’Opificio: il Gabinetto dei Restauri della Soprintendenza di Firenze, che venne fondato nel 1932 da Ugo Procacci e che può esser ritenuto il primo laboratorio di restauro moderno della storia d’Italia, dopo il 1966 venne trasferito dai locali della Vecchia Posta agli Uffizi, seriamente danneggiati durante l’alluvione, nelle grandi sale della Fortezza Da Basso, che per le loro dimensioni erano le più adatte a ospitare un gran numero d’opere. La Fortezza è ancora la sede principale dell’Opificio: il Gabinetto e l’Opificio vennero infatti fusi in un unico ente nel 1975, peraltro promosso, con legge 44 del 1975, a istituto centrale dell’allora nascente Ministero della Cultura, guidato dal fiorentino Giovanni Spadolini. Non senza discussioni: da un lato, l’elevazione dell’Opificio a organo centrale era ritenuta il naturale esito del concentramento di competenze e risorse professionali che s’era verificato a partire dall’alluvione e al contempo anche la base per una specializzazione regionale delle attività di restauro (così si legge nelle relazioni del disegno da cui derivò la legge 44, benché il progetto sia ancora di là da compiersi), dall’altro lo stesso provvedimento veniva visto come il presupposto di un lungo dualismo con l’Istituto Centrale del Restauro, che si trovava a non esser più l’unico punto di riferimento (peraltro, dal 1983, dopo le dimissioni di Urbani, all’ICR venne nominato come direttore Umberto Baldini, che aveva diretto l’Opificio fin dal 1975). L’Opificio è oggi diviso in diversi settori di restauro: alla Fortezza da Basso si trovano i dipinti su tela e tavola, i materiali cartacei e membranacei, le pitture murali e gli stucchi, le sculture lignee e policrome e i materiali tessili; nei locali di via degli Alfani hanno sede i settori bronzi e armi antiche, le oreficerie, i materiali ceramici, plastici e vitrei, i materiali lapidei, il mosaico e il commesso fiorentino; infine, a Palazzo Vecchio, nella Torre di Arnolfo, trova sede il settore arazzi e tappeti. A fianco dei settori di restauro, l’Opificio ha un museo visitabile, in via degli Alfani, e un’attivissima scuola di formazione fondata già nel 1975 su modello di quella dell’Istituto Centrale del Restauro.

Poco dopo l’ingresso dei locali della Fortezza da Basso si apre un’enorme porta tagliafuoco. Attraversata la soglia, si è già nel cuore del settore dipinti su tela e tavola. Basta fare qualche passo per avere la sensazione di essere entrati dentro un manuale di storia dell’arte passato momentaneamente sotto i ferri del chirurgo. S’incontra subito la Madonna del baldacchino di Raffaello, qui per un check-up dopo la mostra di Pescia, prima di rientrare a Palazzo Pitti. Poco più avanti ecco invece la Madonna in gloria di Giovanni Bellini. Una restauratrice si sta occupando di una tavola del Beato Angelico, la Madonna col Bambino del Museo Nazionale di San Marco. In un’altra sala c’è il Sant’Antonio di Cosmè Tura, dalla Galleria Estense. Si sceglie con oculatezza quello che deve passare tra le mani dei professionisti dell’Opificio: in alcuni casi, ci spiega la soprintendente, è l’istituto stesso scegliere su quali opere intervenire, per motivi d’interesse o di ricerca. Per esempio, ci dice, in questo momento storico l’Opificio è molto interessato alle ricerche sui materiali compatibili con l’ambiente. Oppure, la scelta avviene quando si ha a che fare con opere particolarmente interessanti dal punto di vista storico-artistico: l’esempio principe è quello dell’Adorazione dei magi di Leonardo da Vinci degli Uffizi, dal cui restauro sono emerse importanti scoperte sul dipinto. Nelle sale dell’Opificio è passato il più alto numero di tavole di Raffaello, circostanza che ha portato gli studiosi a raccogliere dettagliate informazioni non solo sulla tecnica dell’Urbinate, ma anche sulla sua evoluzione stilistica. In altri casi, invece, il restauro è chiesto dai soggetti che detengono la proprietà delle opere, ma le scelte sono sempre formulate sulla base dei due criterî appena menzionati: interesse per la ricerca e importanza dell’opera.

Ci sono comunque anche oggetti sicuramente meno consueti. Mentre ci aggiriamo dentro al laboratorio, per esempio, una restauratrice sta lavorando su due rotelle da parata del Cinquecento. Siamo ancora alle prime fasi dell’intervento di restauro, che è stato preceduto dalla documentazione che vengono sempre eseguite prima della fase operativa sull’oggetto: campagna fotografica, foto in luce ultravioletta, radiografia e altre indagini. Queste rotelle sono oggetti piuttosto anomali: hanno tutti gli elementi costitutivi dei dipinti su tavola, ma sono armi. Pertanto, anche le tecniche di costruzione sono diverse rispetto a quelle che si trovano sui trattati d’arte del tempo, ai quali i restauratori si possono riferire mentre lavorano sulle opere. Un intervento interessante, dunque, per diversi motivi: perché sono manufatti insoliti, perché occorre capire da quale bottega provengano, e anche perché le restauratrici che si stanno occupando delle rotelle hanno notato che, sebbene offuscato da interventi successivi, c’è uno strato di foglia d’oro la cui estensione dev’essere ancora valutata, ci sono lacune da risarcire: restaurare la materia significa anche recuperare l’immagine, ottenere una più completa leggibilità dell’opera.

E poi, c’è anche il lavoro che il pubblico non vede, ma che è forse ancora più importante, perché serve per conservare il supporto. È quello che ci mostra Luciano Ricciardi, giovane funzionario restauratore alle prese con il Sant’Antonio di Cosmè Tura. Verso gli anni Trenta del Novecento, qualcuno ha cercato d’appiattire la tavola a forza, premendola contro un piano (già allora era piuttosto imbarcata), e poi ha sostituito le traverse originarie del supporto con nuove traverse, più rigide: per le conoscenze dell’epoca era naturale procedere in questo modo, perché si pensava che un supporto più rigido si deformasse di meno. Oggi invece sappiamo che è buona prassi rendere il supporto più elastico, in modo che non ceda nelle parti più deboli (come è puntualmente avvenuto nella tavola di Cosmè Tura) e non finisca dunque per rovinare la superficie. “Andremo a creare un nuovo sistema di traverse attorno all’unica superstite delle traverse originali”, spiega Ricciardi. “Le altre erano fatte con un legno molto duro e non sono più utilizzabili. Metteremo dunque a punto un sistema più elastico che consenta sì delle deformazioni, ma entro certi limiti”.

Distesa sopra un grande tavolo c’è una statua in legno del primo Quattrocento, una Madonna col Bambino. Due restauratrici sono al lavoro sull’opera: Rita Chiara De Felice e Claudia Napoli sono entrambe funzionarie del settore Sculture lignee policrome, anche se appartengono a due generazioni diverse. La soprintendente Daffra ci spiega che è prassi tipica dell’istituto quella di far lavorare assieme, sulle stesse opere, restauratori più esperti assieme ai loro colleghi più giovani: serve per facilitare lo scambio, per favorire la trasmissione di conoscenze. Un restauratore ha sempre qualcosa da imparare, anche se per mettere le mani su di un’opera è necessaria una lunga formazione. La normativa italiana prevede che un restauratore riconosciuto debba uscire da una scuola certificata (l’Opificio, l’Istituto Centrale per il Restauro, il Centro Restauro della Venaria Reale, alcune accademie), oppure che abbia un’esperienza, certificata da una soprintendenza, di almeno otto anni. Ovviamente poi sarà l’organo di tutela a indirizzarsi verso un determinato professionista: un restauratore può avere tutte le credenziali per essere qualificato, ma l’ente che decide per un restauro può ritenere che non abbia l’esperienza sufficiente per lavorare su di un’opera particolare, oppure che la sua professionalità sia più adatta a un oggetto piuttosto che a un altro. Tradotto: non è che un restauratore appena uscito da una scuola può subito andare a lavorare in autonomia su una tavola di Leonardo da Vinci. Come avviene per qualsiasi mestiere, la sua carriera comincerà per gradi, prenderà avvio da progetti più abbordabili.

Claudia Napoli è una delle restauratrici più giovani dell’Opificio, ma ha già un’esperienza ragguardevole. È entrata nell’istituto col concorso ministeriale del 2018, anche se faceva già questo mestiere da prima, e non ha alcun timore reverenziale nei riguardi della statua medievale della quale si sta occupando: è impegnata nel risarcimento delle lacune della superficie policroma. L’opera, ci spiega, era piena di ridipinture: è stato quindi necessario dapprima un importante intervento di pulitura per recuperare la pellicola pittorica originale rimasta. Poi, dove mancava, lei e la collega hanno proceduto con una stuccatura che adesso stanno coprendo con le integrazioni. “Ovviamente”, ci dice, “con tecniche reversibili e riconoscibili”. Quelli che sta applicando, tiene a specificare, sono ritocchi, e non ridipinture: “La ridipintura”, spiega, “è applicata alla pellicola originale e tende a usurarla. Il ritocco invece va sulla stuccatura. E l’osservatore tende a non notare la differenza: l’occhio va a sintetizzare le linee che noi giustapponiamo e avrà la percezione di un insieme omogeneo. Vedrà dunque dei colori vivi, uno sfumato morbido. Poi, a distanza ravvicinata, uno studioso può capire dove siamo intervenuti. L’intervento però è assolutamente necessario per recuperare la leggibilità dell’opera”. In diversi punti, la superficie della scultura era stata rovinata dai tarli, aggiunge Rita Chiara De Felice. “Prima abbiamo dovuto fare una disinfestazione in anossia, tramite azoto. Poi abbiamo chiuso tutti i forellini provocati dai tarli, dopo averli trattati con permetrina contro futuri attacchi. La chiusura dei fori non è solo per migliorare l’estetica della scultura, ma è anche necessaria per ragioni conservative: i tarli ci depongono le uova”.

È un lavoro lungo, complesso, delicato, e soprattutto dai tempi difficilmente prevedibili. Un restauro, per fare un esempio, è un po’ come una partita di tennis: si sa quando comincia, ma non si sa quando finisce, benché si possa avere un’idea piuttosto plausibile, sebbene vaga, di quanto possa durare. La tempistica dipende sostanzialmente dallo stato di conservazione dell’opera: può arrivare una scultura per la quale il problema è unicamente rappresentato dalla rimozione di una vernice, ormai alterata, di un precedente restauro, e in tal caso il processo sarà veloce. In casi come quelli della scultura che abbiamo di fronte le operazioni sono più lunghe, dal momento che l’opera presentava ben cinque strati di ridipinture. “I tempi si allungano”, spiega Claudia Napoli, “perché bisogna individuare il metodo corretto che ci permetta di rimuovere le ridipinture senza andare a compromettere l’originale. Ovviamente, trattandosi di una scultura, dobbiamo tener anche conto anche del fatto che abbiamo il modellato, quindi ci sono alcuni punti di facile accesso e altri che invece sono di difficile accesso. In linea di massima noi cerchiamo di preventivare dei tempi realistici, e alle volte capita l’imprevisto”. Che tipo d’imprevisto può capitare? “Per esempio”, risponde De Felice, “una ridipintura di difficilissima rimozione che presuppone uno studio a sé, una fase di test al fine di trovare il metodo di pulitura adeguato. La scultura lignea è uno dei settori di restauro più complessi: le statue di legno, essendo oggetti devozionali, hanno avuto nei secoli tantissime stratificazioni, perché in antico il restauro non era concepito come lo concepiamo oggi. In antico, tutt’al più, si dava alla statua una rinfrescata, una ravvivata, una rimbiancata. Quindi, quando ci arriva un’opera, è impossibile calcolare di preciso cosa troveremo sotto. Quando si lavora con un dipinto, per quanto la vernice sia alterata si riesce comunque ad avere un’idea, anche se minima, di quale sia la situazione sottostante. Con una scultura lignea non si può sapere: rimuovendo le ridipinture potremmo trovare una superficie intatta, ma potremmo trovare anche lacune consistenti, magari nell’ordine del 70-80%. E dunque si decide: chiaramente, se la superficie è compromessa al punto che la scultura debba essere riportata al legno perché non c’è più colore, allora si decide di mantenere le ridipinture, scegliendo quanto meno lo strato più vicino all’originale”. In un suo scritto del 1956, l’architetto Alfredo Barbacci, noto soprattutto per aver restaurato il Duomo di Pienza, elencò quelle che secondo lui devono essere le doti del restauratore: “moralità, intelligenza, cultura, gusto e anche pazienza”. Usciti da questo laboratorio, ci si rende facilmente conto che l’ultima di queste qualità non è davvero un accessorio.

Un piano di scale e il paesaggio dell’Opificio cambia. I locali ai piani alti della Fortezza Da Basso hanno dimensioni più contenute, soffitti a quote meno elevate, ambienti più raccolti. Un’ala accoglie il laboratorio scientifico: lavorano qui i chimici, i biologi, gli esperti di climatologia e di diagnostica. Nell’altra invece si trovano i settori di restauro dei tessili e della carta: oggetti, dunque, che non hanno necessità di grandi spazî. Se si cercasse qualcosa di particolarmente appariscente, si farebbe fatica a trovare materiale per soddisfare la propria curiosità. Ci sono però dei pezzi straordinariamente sorprendenti, come quelli che ci mostrano nel laboratorio tessili. Qualche anno fa, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha affidato all’Opificio il restauro della propria Collezione Tessili, e tra i reperti arrivati a Firenze ci sono alcuni frammenti di tessuto d’oro che hanno stupito tutti, persino i restauratori che lavorano qui e che di sicuro, nella loro carriera, hanno visto di tutto. Non sappiamo bene cosa siano: Riccardo Gennaioli, direttore del settore Materiali tessili, ci spiega che dovrebbero essere nastri che venivano inseriti nelle vesti, forse delle bordure, oppure delle reticelle da capelli, i cosiddetti reticulum che venivano portati dalle matrone romane. Abbiamo poche certezze: sappiamo che vengono da Pompei e risalgono al primo secolo dopo Cristo, sappiamo che l’oro impiegato per tessere questi nastri arriva al 99% di purezza (circostanza peraltro rara), e basta. Non abbiamo idea di come siano stati filati: “sono oggetti ancora un po’ avvolti dal mistero”, sottolinea Gennaioli. “Ci sorprende la tecnica di realizzazione, sofisticatissima: anche con la tecnologia odierna si farebbe fatica a ottenere lo stesso risultato. Anche nei grandi centri di produzione attuali, come Arezzo o Valenza, nessuna ditta orafa è in grado di replicare questa tecnica. Non sono filati ottenuti con fili tirati con una trafila: sono, in pratica, delle eliche di metallo avvolte attorno a un’anima in filato, dello spessore di qualche micron, quindi si parla di percentuali di millimetro. Un capello e mezzo, giusto per avere un’idea. Al momento non conosciamo fonti scritte che indichino come avveniva la tessitura di questi materiali, e non abbiamo idea dell’esistenza di un macchinario in grado di lavorare così di fino. È altamente probabile che questo lavoro venisse fatto a mano”.

Sono oggetti estremamente fragili: basta semplicemente toccarli perché perdano materiale. Pertanto, l’Opificio ha dovuto non soltanto intervenire su questi tessuti (è stata fatta una particolare pulitura dello sporco con microaspirazione), ma anche inventare degli appositi contenitori che li mantengano nelle forme in cui ci sono arrivati (arricciati, attorcigliati, raggrumati e via dicendo), e che siano in grado di assorbire urti che potrebbero devastarli. Anche il minimo colpo potrebbe farli diventare polvere. E soprattutto, i contenitori consentiranno al MANN di esporli: sono in corso d’allestimento due vetrine per renderli visibili al pubblico, che non ha mai avuto la possibilità di osservarli proprio per la difficoltà di spostarli e posizionarli all’interno d’una vetrina. Voltando la schiena ai tessili del MANN, si può fare un balzo in avanti di quasi duemila anni, perché sull’altro lato del laboratorio è in corso un intervento su due costumi di Gino Carlo Sensani, uno dei più grandi costumisti della storia: “gli unici che conosciamo della sua produzione degli anni Venti”, precisa la restauratrice Licia Triolo. Sono custoditi al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. “Il restauro del costume di scena si sta sviluppando sempre più”, ci spiega Triolo. “E noi qui cerchiamo di coniugare questi l’aspetto metodologico e quello dell’intervento”.

Ogni pezzo, ogni reperto, ogni materiale che transita per questi laboratorî presuppone in effetti un lavoro accurato, che spesso include una consistente parte di ricerca. È uno degli aspetti per i quali l’Opificio si distingue. Molti dei restauri vengono documentati nei dettagli più minuti, e accompagnati da pubblicazioni scientifiche prodotte dallo stesso istituto, che pubblica la rivista OPD Restauro, antologie, collane di libri. La restauratrice Letizia Montalbano, direttrice tecnica del settore Materiali cartacei e membranacei, ha un curriculum denso d’una lunga sequenza di pubblicazioni scientifiche. È tra i pochi che possono vantare d’aver lavorato su opere di Leonardo da Vinci. Anche se è banale, viene scontato domandarle cosa si provi a toccare il prodotto della mano di uno dei più grandi esseri umani che siano comparsi nella storia. “Spaventa sempre. Occorre sempre fare un passo indietro prima di fare qualsiasi cosa, e studiare moltissimo”, ci dice. “Poi, con Leonardo in particolare, non si finisce mai di scoprire. Era un grande sperimentatore, nel disegno a volte ancor più che nei dipinti. Tecniche nuove che lui introduce alla fine del Quattrocento, tecniche che non esistevano. Ho lavorato di recente anche su Raffaello, ma Raffaello è un artista più lineare. Con Leonardo non si può dire la stessa cosa”. Tra le opere su cui il settore diretto da Montalbano ha appena finito di lavorare c’è un manifesto di Alfons Mucha: sorprende trovare qui un’opera simile, dal momento che si potrebbe far fatica a pensare a un Opificio delle Pietre Dure al lavoro su di un pezzo che nasce per avere una durata breve, dato che si parla d’un manifesto pubblicitario tirato in tanti esemplari. Questo però ha una provenienza illustre dacché arriva dalla Collezione Salce di Treviso. E soprattutto ha rappresentato una sfida importante per le restauratrici che lo hanno risanato, dal momento che si presentava in condizioni apparentemente disperate. Quasi distrutto, almeno a vedere le fotografie del “prima”. Era in frammenti ed era stato foderato con strisce di nastro adesivo. E poi, data la sua natura, era stato stampato con materiali di scarsa qualità: carte e colori industriali pensati non certo per avere una lunga durata nel tempo. “Il problema maggiore”, ci spiega la restauratrice Barbara Cattaneo, “è stato quello di trovare una metodologia per la rimozione dei nastri adesivi e poi per sanare gli strappi, le piccole lacune e le sovrammissioni del manifesto: c’erano infatti delle parti che erano state ripiegate e, per donare una sorta di planarità al manifesto, erano state sovrapposte. Abbiamo poi fatto una sperimentazione su sistemi di formatura localizzata di tutti gli strappi che venivano via via applicati e poi rimossi man mano che venivano ricollocati i vari frammenti. Ora l’intervento è terminato, abbiamo terminato l’integrazione cromatica, l’opera è stata foderata e infine è stata montata su di un supporto durevole per la conservazione. Date le condizioni iniziali, non ci credevamo nemmeno noi!”.

Il restauro del manifesto di Mucha è interessante anche per un aspetto particolare: l’intervento è frutto di una tesi di laurea. Chi studia alla scuola di formazione dell’Opificio delle Pietre Dure deve terminare il proprio percorso di studî con la pratica: lo studente, guidato dai suoi docenti, sceglie un oggetto da restaurare (la selezione parte dagli interessi dell’allievo, e i docenti cercano di trovare l’oggetto che più s’avvicina alle caratteristiche dello studente), e comincia a lavorarci su. Alle volte ne escono lavori degni di nota, come quello che ci mostra adesso Letizia Montalbano: un album di disegni di Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, uno dei maggiori artisti della Toscana di metà Seicento. L’album è proprietà della Fondazione Longhi di Firenze ed è l’ultimo rimasto della raccolta di un antico collezionista, Giuseppe Santini, ingegnere militare vissuto nel Seicento (era allievo di Ferdinando Tacca), che ne aveva diciannove: tutti smembrati e perduti. Questo collezionista aveva raccolto una serie di disegni dedicati ai panneggi, sacrificando però, per incollarli tra loro, il verso dei fogli, dacché erano tutti disegnati su entrambi i lati: l’intervento sull’album ha consentito il recupero di decine di inediti, disegni del Volterrano che, essendo celati in quanto fascicolati, nessuno, tranne Santini, aveva mai visto. Adesso l’Opificio ha studiato anche un sistema di montaggio che consenta di osservare i fogli su tutte le facce. Un anno per giungere al risultato finale.

A Firenze, in primavera, la coda dei turisti desiderosi d’entrare alla Galleria dell’Accademia per vedere il David di Michelangelo comincia a raggiungere proporzioni consistenti. È una giornata piovosa di fine marzo, sono da poco passate le due del pomeriggio, ma la fila arriva già in piazza delle Belle Arti. A pochi passi di distanza, in via degli Alfani, lo scenario che si presenta davanti al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure è invece opposto. Nessuno in coda, malgrado il museo sia in pieno orario d’apertura: è quasi completamente vuoto, le sale avvolte dal silenzio. C’è però un modo per non sentire la mancanza del trambusto della strada senza uscire dall’edificio. Dall’ingresso del museo, invece di entrare nelle sale, si varca una porta che dà sul cortile interno del palazzo, e si entra nel primo ambiente che s’affaccia sulla corte: è il laboratorio di restauro dei bronzi dell’Opificio. Tocca alzare un po’ la voce per coprire il rumore dei bracci aspiranti, poi per fortuna qualcuno giunge in nostro soccorso, spegne i macchinarî e si può tornare a parlare con un tono normale. Dinnanzi a noi, uno spettacolo raro: uno dei più grandi capolavori della scultura rinascimentale smontato e consegnato alle mani dei lavoratori dell’Opificio. È il rivestimento bronzeo del fonte battesimale di Siena, riprodotto su tutti i libri di storia dell’arte del Quattrocento. Su alcune formelle, il lavoro è già terminato. Quando entriamo, le restauratrici sono al lavoro sulla formella con la Predica del Battista di Giovanni di Turino e su una delle virtù che ornano gli angoli della vasca, la Fede di Donatello, affidate alle cure di Stefania Agnoletti, Annalena Brini e Maria Baruffetti. “Tutti i pezzi”, ci spiega Annalena Brini, “hanno una lavorazione diversa. Molto interessante per noi è stato Giovanni di Turino, che ha realizzato le figure più in aggetto fondendole a parte e dotandole di un gancio nella parte posteriore e di una zeppa di ferro a fermare. Lo smontaggio ci ha permesso di apprezzare lo stato di conservazione complessivo e in particolare quello delle zeppe di ferro, che erano rovinate, molto degradate, e quindi non più idonee a fermare le figure. Ghiberti, al contrario, ha realizzato la sua opera scavando da dietro anche le figure più aggettanti, garantendo pertanto un migliore stato di conservazione alla sua formella”. Per il restauro, è stato applicato un protocollo generale che consiste in una spolveratura iniziale, l’eliminazione con trattamenti a vapore delle cere più consistenti, l’applicazione di emulsioni, lavaggi, pulitura laser, ripetizione delle emulsioni, per finire con una serie di operazioni che differiscono molto a seconda dello stato di conservazione di ogni singolo pezzo e che riguardano la rifinitura. Il protocollo, insomma, viene declinato diversamente secondo lo stato di conservazione del singolo pezzo. Si possono facilmente apprezzare i risultati, se si confronta la formella con la fotografia che ne certifica lo stato precedente: le dorature della scena di Giovanni di Turino, prima annerite e offuscate, sono state completamente recuperate, si possono vedere a occhio nudo dettagli che prima lo sporco nascondeva, si ha un’impressione generale completamente diversa. “Ora siamo alle fasi conclusive”, aggiunge Brini, “quindi ci stiamo occupando dell’applicazione dei protettivi. Abbiamo fatto dei trattamenti specifici, anche sperimentali, per i cloruri: sono un tipo di corrosione molto pericolosa, favorita dalle condizioni microclimatiche del Battistero che non sono certo le più idonee alla conservazione dei bronzi”. Nel Battistero di Siena ci sono tassi d’umidità molto alti, e l’Opificio ha chiesto all’Opera della Metropolitana di Siena l’adozione di misure adatte a garantire quanto più possibile la conservazione dei bronzi, anche se non si tratta di operazioni facili. Né si può intervenire con teche a protezione delle formelle, perché, osserva Brini, “il fonte è quasi un oggetto quasi di arte applicata, nel senso che il Battistero viene usato e i senesi ci sono molto attaccati”. Ci vuole insomma del coraggio per vietare, a una comunità estremamente legata a un oggetto, l’utilizzo di quello stesso oggetto. “Ci stiamo dunque organizzando per fare dei controlli, sia a occhio sia con degli strumenti particolari. Tutto il sistema del rimontaggio è stato concepito in maniera tale che alcune porzioni siano smontabili per andare ad osservare i retri, e per far sì che ci si possa rendere conto dell’eventuale presenza di nuovi fenomeni di ossidazione in atto. Quindi, per il momento, abbiamo stabilito un monitoraggio, uno stretto controllo di osservazione delle superfici. Anche perché purtroppo alcune situazioni si evolvono in maniera molto veloce”.

In un’altra sala, nel settore lapidei, sta terminando un altro intervento, su di un altro capolavoro da manuale, il monumento a Margherita di Brabante, opera di Giovanni Pisano conservata al Museo di Sant’Agostino di Genova, che ci è giunta in frammenti. “Abbiamo fatto sull’opera radiografie, indagini a ultrasuoni e diverse altre analisi”, ci dice Paola Franca Lorenzi, la restauratrice che ha in cura l’opera. “Avevamo capito che nella scultura c’erano alcuni elementi metallici, ma non sapevamo quale fosse la loro forma, ne quali dimensioni avessero, e ovviamente non potevamo neppure conoscere lo stato di conservazione. Dalla radiografia abbiamo capito che gli elementi metallici stanno bene, quindi ci siamo concentrati soprattutto sulla pulitura”. Cogliamo Lorenzi mentre muove, davanti alla Margherita, un modellino in resina del gruppo scultoreo, prodotto con una stampante 3D a partire da una dettagliata scansione dell’opera: serve, ci spiega, per fare simulazioni sulla movimentazione, sul collocamento. I lavori sul monumento sono quasi alla fine: i restauratori al momento stanno studiando la base e sono in attesa di dare l’ultimo passaggio di pulitura sulle superfici marmoree. Poi la palla passerà a Genova: il Museo di Sant’Agostino è in riallestimento e finché le sale non saranno pronte l’opera di Giovanni Pisano rimarrà a Firenze.

Non si può andar via dai laboratorî di via degli Alfani senza aver posato lo sguardo sui restauratori che lavorano nel settore del commesso fiorentino: possiamo considerarli gli ultimi continuatori dell’attività per la quale l’Opificio è stato fondato più di quattrocento anni fa. Sono in due, giovani, seduti a un banco. Alla parete è appesa una teca con tessere da mosaico ordinate per colore (in questa sala si restaurano anche i mosaici), davanti a loro ci sono scatole coi materiali ben divisi: agata della Sabina, calcedonio di Volterra, diaspro d’Alsazia. Alcune di queste “fette”, come le chiamano (perché altro non sono che sassi tagliati, per il lungo o per il largo), sono qui da tempo immemore. Ci sono materiali ormai irreperibili, perché i filoni da cui venivano estratti si sono esauriti. I restauratori stanno sagomando con pazienza i materiali che serviranno per mettere a posto un commesso settecentesco. E i metodi sono quelli dell’epoca.

La domanda sale spontanea, vien da farla senza pensarci: “ma come fate a portare tutta questa roba fin quassù?”. Il laboratorio del settore arazzi e tappeti si trova, effettivamente, in un luogo che riesce difficile definire comodo. Siamo a Palazzo Vecchio, dentro alla Torre di Arnolfo: il laboratorio è qui. Per fortuna lo hanno installato dentro alla Sala delle Bandiere, ambiente spazioso e soprattutto situato alla base della torre: è scongiurato il rischio di farsi tutta la salita a piedi fino alla sommità, ma l’accesso non è comunque dei più agevoli perché per arrivare qui non ci sono ascensori e tocca arrampicarsi lungo tre scalinate strette e ripide. Naturalmente insieme ai turisti che affollano Palazzo Vecchio e hanno acquistato il biglietto per l’ascesa alla torre. E per portare fin qui gli arazzi e i tappeti che dovranno essere restaurati, le modalità tipicamente sono due. Una è facile da immaginare: a spalla. Accade per gli oggetti più piccoli e maneggevoli, che non rischiano d’essere danneggiati mentre salgono le scale (certo: prima devono essere opportunamente imbottiti). Per i pezzi più ingombranti o delicati, invece, serve chiamare una gru con un braccio che riesca ad arrivare all’altezza del ballatoio di Palazzo Vecchio, smontare le griglie che presidiano i finestroni, e far passare gli arazzi da fuori. Così si è proceduto, per esempio, con le Storie di Giuseppe ebreo, prezioso ciclo di arazzi eseguito tra il 1545 e il 1553 su disegni del Bronzino e del Pontormo e diviso tra Palazzo Vecchio e il Quirinale. Anzi, è per colpa loro che il laboratorio si trova qui, ci spiega Riccardo Gennaioli, che dirige questo settore di restauro. Uno dei più complessi, peraltro.

“Il lavoro sugli arazzi”, ci spiega, “è forse quello che richiede il maggior numero di ore in assoluto: per fare un restauro su un pezzo in condizioni conservative non proprio ottimali non impieghiamo meno di due anni, e stiamo parlando di tempistiche molto veloci. Questo perché solitamente si tratta di oggetti di dimensioni enormi e perché le tecniche di intervento richiedono tempo, malgrado la manualità straordinaria di cui sono dotate le nostre restauratrici”. Al centro della sala, adagiati sui tavoli, ci sono alcuni grandi arazzi con stemmi gentilizi: uno dei più grandi reca al centro lo stemma di Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I de’ Medici. Stanno affrontando, ci spiega Claudia Cirrincione, un restauro integrativo: “Quando vengono a mancare gli orditi e le trame, che sono la struttura base dell’arazzo, solitamente vengono reintegrati, tanto per la struttura quanto per le figure. La reintegrazione è necessaria perché non siamo in presenza di un dipinto che ha un supporto o una pellicola pittorica: qua occorre reinserire l’ordito o la trama laddove mancanti, poiché l’arazzo si crea realizzando al contempo la struttura materica e la figurazione. Chiaramente si scelgono filati di tipologia molto simile rispetto all’originale, materiali compatibili, che vengono preparati e tinti qui in laboratorio”. Il restauro dev’essere visibile: è necessario che si capisca dov’è inserita la parte di restauro, la porzione nuova, rispetto all’originale, senza che però si percepiscano differenze dall’impressione generale. Dove non è possibile ricostruire, per esempio laddove sono presenti lacune importanti che i restauratori non possono reinventare, si ricostruisce soltanto la struttura, per ragioni di stabilità meccanica dell’arazzo, senza integrare il disegno, optando per un colore di fondo che sia il più neutro possibile. Il tutto, ci garantisce Claudia Cirrincione, con ago e filo.

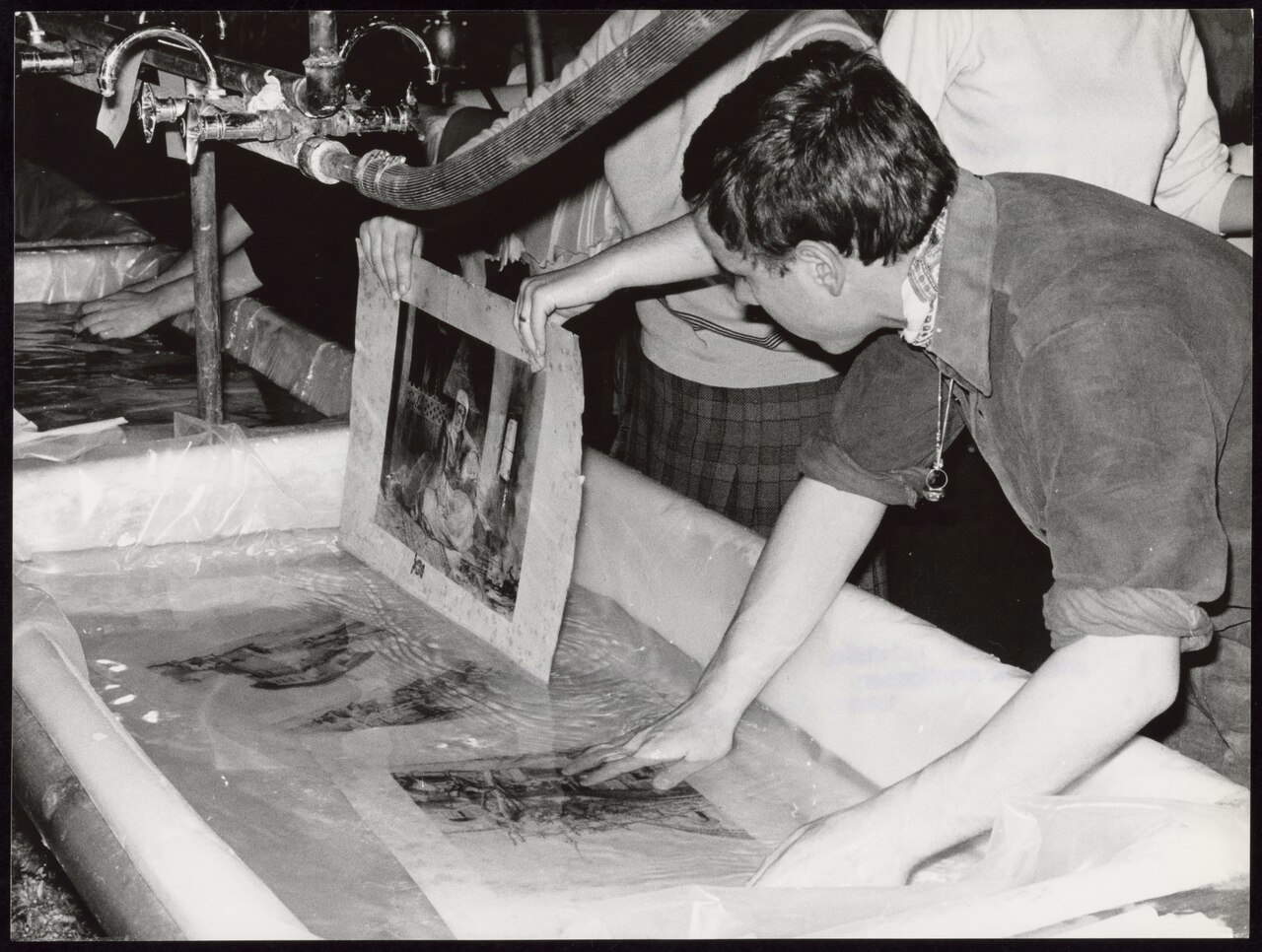

Anche gli arazzi, come i dipinti, le sculture e tutti gli altri oggetti che passano dall’Opificio, vengono sottoposti a pulitura: dapprima tramite aspiratori, con potenza regolabile (vengono eseguiti dei test per capire quale potenza utilizzare, quale possa essere la finestra adatta per l’aspirazione, e così via), dopodiché, se dai test di pulitura risulterà un esito favorevole, avverrà un lavaggio per immersione. L’arazzo sarà quindi immerso in un’acqua “addolcita” con un detergente blando che consente di rimuovere i depositi senza danneggiare le fibre. “Il lavaggio dura poche ore”, spiega la restauratrice, “solitamente una mezza giornata, anche se deve presupporre l’aiuto di tante persone. L’asciugatura, poi, è un processo sorprendentemente facile, nel senso che è un’operazione che avviene in maniera naturale, quindi senza forzare il circolo dell’aria: l’opera viene appoggiata sopra reti orizzontali, sui tavoli, in modo che, nell’arco di una notte e un giorno, si asciughi in maniera naturale. Anzi: l’asciugatura dev’essere lenta, poiché la lana non gradisce passaggi repentini di temperatura o di umidità”. Il tutto viene monitorato tramite indagini scientifiche contestuali: quindi, in tempo reale, si prelevano campioni d’acqua e i professionisti del laboratorio scientifico, tramite apposite indagini, verificano l’andamento della pulitura, l’intensità dello sporco, il colore delle acque, la conducibilità.

Si diceva che è per colpa delle Storie di Giuseppe ebreo che il laboratorio arazzi dell’Opificio si trova nella Sala delle Bandiere di Palazzo Vecchio: quando dovette cominciare il loro restauro, si pensò che fosse opportuno evitare di sottoporre i preziosi tessuti a spostamenti, e si decise così di allestire il laboratorio in quella sala che era da tempo inutilizzata. E lì è rimasto fin dal 1986. Oggi sarebbe possibile spostarlo in altra sede? Forse sì. Ma di sicuro la nuova sede non avrebbe la stessa, meravigliosa vista sui tetti di Firenze che ci godiamo dalla torre.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.