18 世纪,约翰-约阿希姆-温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)试图为古代艺术史勾勒出一个整体轮廓,他绘制的地图上,希腊占据了中心位置。在《古代艺术史》(Geschichte der Kunst des Altertums)一书中,希腊雕塑被认为是贯穿埃及和意大利世界的演变的顶点,直到它达到 “高贵的简洁和宁静的壮丽”,成为后来所有评判的标准。在这一定义中,“美 ”的概念变得更加厚重,它以尺度、平衡和形式的纯粹为出发点,甚至能够穿越激情的暴力,同时保持所表现的身体的尊严。希腊艺术体现了一种不可复制的状态,一种气候、政治自由和文化之间的平衡,德国艺术史学家将其视为美的最高标准。

但是,在这幅具有凝聚力的画卷中,有一个关于伊特鲁里亚的括号。1758年至1759年期间,温克尔曼在佛罗伦萨逗留,研究美第奇的收藏、斯托什收藏的瓮器、青铜器和雕刻宝石,编制雕刻石器目录,仔细记录铭文、图像细节和归属问题。在佛罗伦萨的那个房间里,伊特鲁里亚艺术被压缩成几件根据铭文语言挑选出来的艺术品,在那里,一个形象逐渐成形,并将永远伴随着他:这是一种在模糊的山脊上移动的艺术,在某些方面接近埃及的古风,在另一些方面接近希腊图像中的故事,能够吸收希腊的故事和形式,并在不同的温度下将其还原。学者试图将其与自己心目中的进化模式相适应,即抛物线模式,其中包括一个严酷的初始阶段、一个完全成熟的阶段和一个模仿者的最后阶段。伊特鲁里亚的形式正是在这里开始打破秩序,不是通过理论,而是通过某些作品的力量,这些作品 永远不会结束。

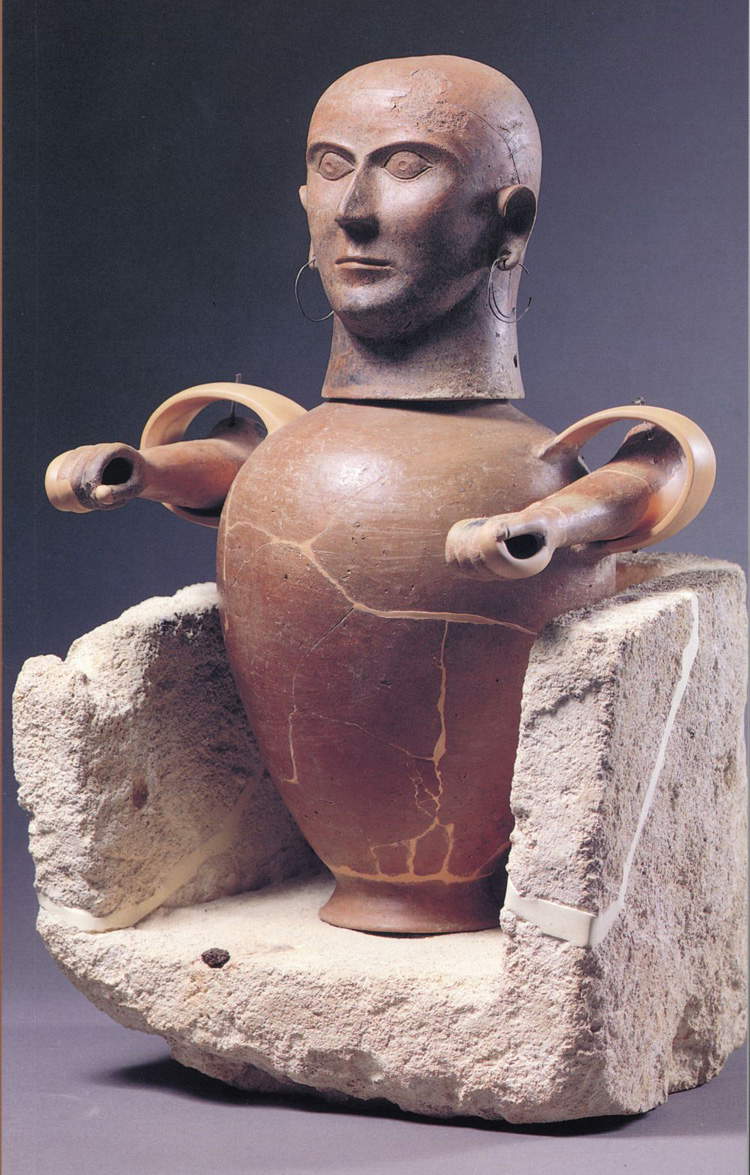

现保存在朱利亚别墅(Villa Giulia)的《维奥的阿波罗》体现了伊特鲁里亚文明的形式智慧。人物形象似乎在一种由内而外的张力的推动下前进。躯干由清晰的平面构成,腿部为步伐提供了不可改变的方向,肩部的造型就像活生生的体积。这种存在承载着来自大地的重量,并在空间中不断扩展,就像一个生物体决心通过自身的能量来支撑自己。在《新郎新娘的石棺》中,形式变成了关系结构。这对新人并不是以一对并排人物的形象出现,而是作为一个整体,在宴会的姿态中浓缩了对世界的憧憬:拉长的眼睛在欢迎,静止的嘴唇在守护,双手在触摸已经失去但仍存在于身体记忆中的物品。罐头瓶(那些用来封存殡葬材料的面孔)展示了对人脸的另一种思考方式。圆形的眼睛、下巴的紧致线条、鼻子的垂直度,这些构成了一个相貌的剧目,它寻求一种坚定、可识别的存在,能够在保持本质的同时坚持自我。莱奥帕尔迪墓》的画作中,宴会和演奏者按照节奏而非规则前进,构建了一个色彩定义场景的空间,其活力至今仍令人惊叹。在这一整套作品中,有一条原则极为清晰,颠覆了人们的旧观念。位于托斯卡纳、拉齐奥和翁布里亚之间的伊特鲁里亚是一个通过密度、压力和不断积累来构建形式的工作室。

正是在这一空白点上,伊特鲁里亚问题才真正引起了现代人的兴趣:温克尔曼模式无法完全包含这种艺术,虽然承认它受希腊的影响,但它保留了自己的表现力,一种由忧郁、残酷、迷信和仪式密度构成的 “更多”,这使它脱离了古典主义的平稳轨道。伊特鲁里亚不再仅仅是埃及和希腊之间的一个驿站,它显示出自己是一个独立的形式实验室,一个精神和物质景观,几个世纪后,它将为 20 世纪的艺术家和当代作家 提供一个紧凑的身体、专注的面孔和克制的姿态的剧目,能够表达不同的现代性理念。

在伊特鲁里亚艺术恢复其自身重力的这一重新出现的形式群中,阿尔贝托-贾科梅蒂 的雕塑似乎被一种和谐和坚定所穿越,以恢复深刻直觉的步伐,那些在地下、在沉默中、在物质纤维中工作的直觉。这是一种避开谱系、通过张力进行的联系,仿佛某些人物教会了他认识到身体的存在完全取决于其独特而罕见的栖息空间的方式。贾科梅蒂在卢浮宫的大厅里漫步,在战前的几年里,在战后的几年里,当博物馆成为他目光的试验场时,贾科梅蒂屡次遇到来自基乌西、佩鲁贾 和武尔奇的伊特鲁里亚祭祀青铜器 ,这些人物只有几厘米高,却有着誓言般的紧凑感。这些躯体令人着迷,因为它们被缩小到了必要的最低限度:一条垂直的轴线,手臂紧贴着半身像,头部收缩成几个平面,比例被拉伸到了过分的地步,在雕塑家的目光中打开了一条裂缝,这条裂缝比现代性的官方谱系要深得多;它们使雕塑家更接近古代构想人物的方式,在这种方式中,存在与站立这一事实本身是一致的。

站立的男性形象,躯干紧握成一个整体,双腿焊接成一个单一的下坠,身体的柱子在没有明显外部平衡的情况下向前推进,以一种清澈的坚硬凝结了这种视觉。雕塑没有任何姿态来减轻身体的重量,也没有任何平和的优雅;它将自己的特性集中在一种姿态上,这种姿态似乎注定要与金属的寿命一样长,而这正是它吸引眼球的原因。贾科梅蒂拒绝在多余的细节中耗费精力,而是选择了经济实用的方式,这在形式和概念上体现了一种规律,这种规律触及到了他作品的脆弱之处,即人物不再是一个需要塑造的体量,而是一种决定,一种与身体同意占据空间的方式有关的行为。

1947 年,当他创作《Homme qui marche》时,这种在寂静的博物馆房间中吸收的纪律性在雕塑中显现出来。在这里,“人 ”的大步流星源于一种被收集起来的紧迫感,在这种紧迫感中,前进意味着保证人物的稳固,将已经岌岌可危的平衡向前移动,将在这个世界上多停留片刻的可能性延长。被剥离和压缩的表面保留了手指工作的记忆,保留了雕塑家与材料之间持续的距离和接近;它并不试图抹去这一过程,而是将其作为必要的痕迹保留在青铜器中。在《威尼斯女人》中,这种逻辑被进一步放大:躯体似乎是从层层堆积中浮现出来的,被剥离了任何完整的承诺,简化为一个站在与地面最小接触点上的存在,但令人惊讶的是,它从未让步,从未让自己被推翻。

贾科梅蒂在其成长时期接触到的 伊特鲁里亚人的头像,有着圆圆的眼睛、突出的前额、压缩的下巴和紧张的鼻子,这些头像垂直穿过脸部,成为脸部的轴线。肖像并不是用来辨认某个人,而是将一种存在形式固定下来,是个人对时间和仪式的磨损的顽强抵抗。这位瑞士艺术家在 20 世纪 40 年代至 50 年代期间所塑造的头像也是在这种摩擦中诞生的;相貌收缩,相似性消退,眼睛变得凹陷,无法安宁的未完成的生命的压力汇聚于此。

贾科梅蒂系列作品中的小型人物形象,在另一个层面上重复了伊特鲁里亚青铜器的教训,只是为了将其消耗殆尽,直至消失。人物形象从一开始就很大,然后一点一点缩小,随着材料的减少,人物形象变得充满张力;每一次缩小都是一种信任的行为,相信即使在贫乏、受限、几乎瘦骨嶙峋的形式下,身体也有反抗的可能。表面记录的不仅是平庸的手势,还有手势的停顿,即手决定停止的时刻,将代表整体发言的责任托付给小手的时刻。在这种侵蚀与永恒之间的激烈博弈中,我们可以看到一种反思,这种反思既关乎艺术史,也关乎20 世纪这个短暂世纪的人类状况。

这些用于祭祀和供奉的供奉雕像具有一种无需纪念碑尺寸的凝重感,因为这种凝重感是基于它们执行任务时的一致性:站立、见证、保持身体与无形之间的关系。贾科梅蒂的人物也站在同样的摩擦点上,站在身体已被消耗殆尽,却顽强地坚持不倒下、不完全消融的边缘。他们不寻求安慰,不寻求美,而是寻求一种持久的方式。伊特鲁里亚的遗产不再是古代历史的一个章节,而是一种声音,在我们对人物的概念中继续发挥作用,就在文字的门槛之下。

在这条将伊特鲁里亚与 20 世纪联系在一起的道路上,阿图罗-马尔蒂尼的身影也以一种力量悄然出现,这种力量保持着必要事物的准确节奏,这些事物并不寻求一席之地,而是优雅地占有它。达里奥-福(Dario Fo)回忆的那段插曲,那句深信不疑的、讽刺性的、近乎伤感的感叹 “古人总是模仿我们”,在普通人的想象中打开了一个缺口。这是对一种连续性的认识,这种连续性超越了时间顺序,像一种归属感一样贯穿艺术家的始终。

马尔蒂尼属于这样一种谱系,即承认伊特鲁里亚有一套未完成的解决方案,一种通过形式接近世界的方法,他的教学直接辐射到马里尼、莱昂西洛,直至 20 世纪 50 年代的意大利雕塑。

在一条平行的轴线上,马里诺-马里尼更加敏锐,同时也更加沉稳,他进入伊特鲁里亚,就像进入一个自己已经非常熟悉的房间,一个没有多余装饰的房间。沃尔特拉(Volterra)、基乌西(Chiusi)和阿雷佐(Arezzo)的 古马通过它们的严肃性向他诉说;它们是劈开空间的三角形头颅,是像艺术家和材料之间的秘密一样守护着不安分的脖子。

马里尼在这些雕像中感受到了与他的雕塑思维方式不谋而合的严谨。因此,《Cavaliere》、《Piccolo Cavaliere》、《Miracolo》等作品应运而生。这些独特的有机体由人和马组成,它们是一种紧凑的生物,除了牢固的同居关系之外,还具有一种更多属于材料而非场景的持有意愿。

马西莫-坎皮利(Massimo Campigli)的作品远离了这种肌肉张力,但在同样的光线下,他创作的女性形象似乎来自内心的圣殿,在那里,正面充满了权威性,面部成为了建筑。他的人体按照清晰的几何图形构建,不允许分散,让人联想到罐头瓶和祭坛陶器。她的女性居住在一个无法测量的时间里,这个时间通过缓慢的分层向前推进,在这个空间里,人物通过其轴心的稳定来抵制混乱。

但同样,在米尔科-巴萨尔代拉的作品中,材料变得纠缠不清并被点燃。他将双手伸入青铜中,就像在墓地的焦土上工作一样。他的所有人物形象都是通过裂缝、切口和堆积出现的;脸部以仍浸泡在灰烬中的祭坛面具的面目出现,而身体则保留了失落的谱系的回声,这是一个隐藏的脚手架,它引导着造型,但又不主宰造型。他在 20 世纪 50 年代的作品通过体积的集中恢复了一种喀斯特运动,这种运动通过压缩、增厚、持续的压力来推进,这些压力从内部核心升起,涌向面部的突起和躯干的褶皱。这种张力贯穿整个人物的垂直度,没有任何喘息的机会。

在他 1953 年创作的《奇美拉》中,与伊特鲁里亚艺术(即阿雷佐的《奇美拉》)的连续性从第一眼匆匆一瞥中就已显现出来:青铜既不屈服于线条的流畅性,也不屈服于细节的诱惑,而是默默地将自己排列成一个紧密、紧凑的有机体,处于燃烧的极限。人物根据一个决定性的前线前进,半身像将能量集中在一个浮雕上,这个浮雕似乎在向外推进,却从未跨过断裂的门槛,每个表面都保持着一种躁动的姿态,这种振动让人想起伊特鲁里亚墓地中的某些人物,时间让他们变得僵硬,却没有夺走他们的声音。巴萨尔代拉把材料当作有待发掘的领域来体验:他的作品中,那些头颅随着突出的额头前进,类似于被时间咀嚼过的面具,而那些身体则保持着一种重力,让人想起伊特鲁里亚的某些青铜人像,这些人像悬浮在人性和仪式之间,被赋予了一种重量,这种重量不属于质量,而属于强度。他的作品并不追求形式的纯粹性,而是忠实于一种法则,这种法则更倾向于密度、浓度,以及从雕塑核心升腾而起的压力,这种压力使雕塑能够抵御当下的崩溃。

后来,在 2000 年代,米姆莫-帕拉迪诺 也重新公开面对伊特鲁里亚遗产,将其转化为一种可以重新激活的语言。在伊特鲁里亚系列作品中,对古代的引用不是通过直接引用。在伊特鲁里亚系列作品中,对古代的引用并非直接引用,而是与意大利雕塑史的对话。向马里诺-马里尼致敬。在这里,帕拉迪诺重读了托斯卡纳大师的教诲,恢复了古代青铜器严谨的正面形象、马匹的紧凑感,以及在运动前对身体施加的同样的压力。拟议中的人物形象并没有预言性地引用马里尼,而是朝着相同的方向发展,在这里,古风是一种继续产生意义的语法。

在这些作品中,表面完全是一个档案库,或者说是一个时间的宝库。平面上保留着雕刻的痕迹、不透明、阴影和寂静的区域。

这股跨越几个世纪却不失强度的潮流,以惊人的清晰度向我们涌来。安东尼-戈姆雷(Antony Gormley)的作品也是如此,他的剪影般的躯体在坚定的重力作用下变得厚重,他的星座姿态将空虚转化为物质。他的雕塑源于用铁来衡量自己,将自己的身体限制到空无一物,并将其作为基本结构放回世界。在 1989 年创作的《天使之案 I 》中,人物形象带有Volterra 和 Arezzo 青铜器的古朴庄严。在《 田野》中,数以千计的陶俑重现了基乌西(Chiusi)罐形陶俑之前的直觉:存在于姿态中的身份,存在于紧凑的群体中。

在这个巨大的星座中,古代与当代的铁器混合在一起,却从未成为一种引文,正是在这样的星座中,伊特鲁里亚不再是历史的一个旁观者,而是作为一种方法强加于人。这门学科涉及人物接受出现的方式、人物毫无保留地向世界展示自己的方式、人物保持自身脆弱性而不将其变成装饰品的方式。

本文作者 : Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。