Quando, nel Settecento, Johann Joachim Winckelmann prova a dare una forma complessiva alla storia dell’arte antica, il suo sguardo costruisce una mappa in cui la Grecia occupa il centro incandescente. Nelle pagine della Geschichte der Kunst des Altertums, la Storia dell’Arte nell’Antichità, la scultura greca viene organizzata come culmine di un’evoluzione che attraversa Egitto e mondo italico, fino a raggiungere quella “nobile semplicità e quieta grandezza” che diventa la misura d’ogni giudizio successivo. In quella definizione si addensa l’idea di una bellezza che procede per misura, equilibrio, purezza formale, capace di attraversare anche la violenza delle passioni mantenendo intatta la dignità del corpo rappresentato. L’arte greca è la manifestazione di una condizione irripetibile, un equilibrio tra clima, libertà politica e cultura che lo storico dell’arte tedesco elegge a misura suprema del bello.

Ma dentro questo disegno così coeso si apre una parentesi che riguarda l’Etruria. Tra il 1758 e il 1759 Winckelmann soggiorna a Firenze, studia le raccolte medicee, le urne, i bronzi, le gemme incise della collezione Stosch, compila il catalogo delle pietre intagliate e registra scrupolosamente iscrizioni, dettagli iconografici, problemi di attribuzione. Da quella stanza fiorentina, dove l’arte etrusca è compressa in pochi manufatti scelti in base alla lingua delle iscrizioni, prende forma un’immagine che lo accompagnerà sempre: un’arte che si muove su un crinale ambiguo, vicina per certi versi all’arcaismo egittizzante, per altri al racconto per immagini della Grecia, capace di assorbire storie e forme elleniche e di restituirle sotto una temperatura diversa. Lo studioso cerca di piegarla al modello evolutivo che ha in mente, un modello a parabola, con una fase iniziale dura, una maturità piena, una stagione finale di imitatori. Ed è proprio qui che la forma etrusca comincia a incrinare l’ordine, non attraverso una teoria, ma attraverso la forza di alcune opere che non si esauriscono mai del tutto.

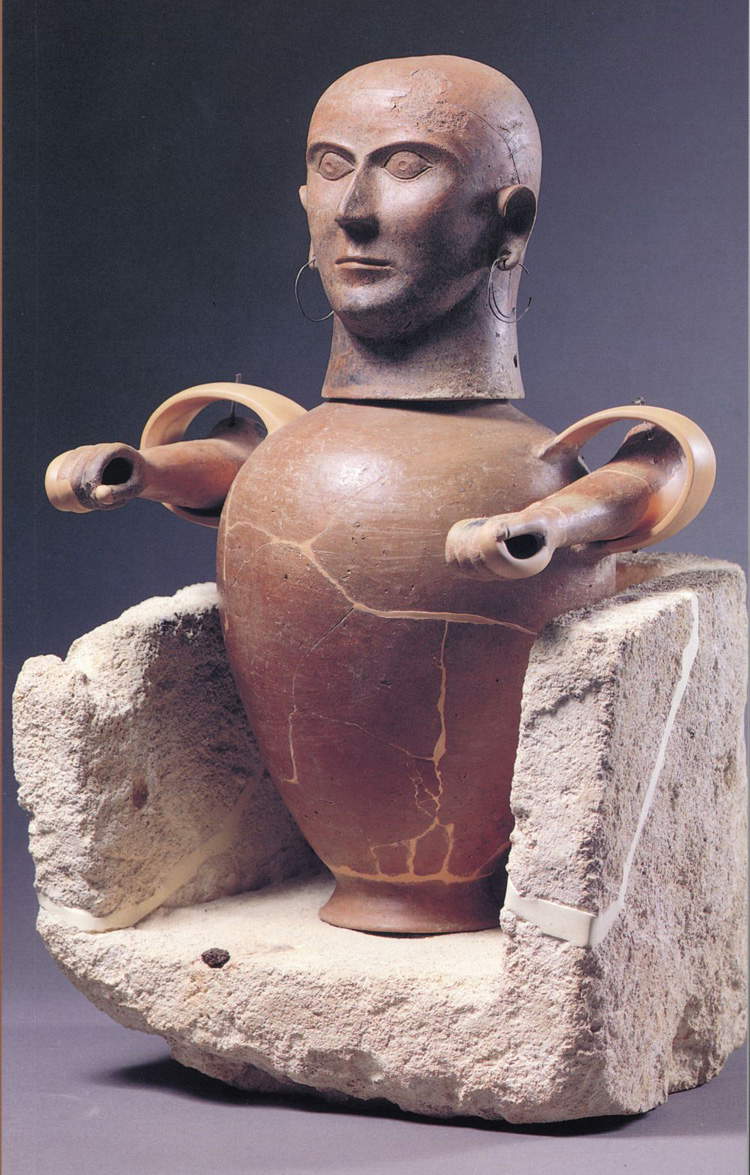

L’Apollo di Veio, oggi conservato a Villa Giulia, rappresenta in modo esemplare l’intelligenza formale della civiltà. La figura sembra avanzare sospinta da una tensione che nasce dall’interno. Il busto è costruito per piani netti, la gamba che imprime al passo una direzione irrevocabile e le spalle modellate come volumi vivi. Una presenza che porta con sé il peso della terra da cui proviene e che continua a espandersi nello spazio come un organismo determinato a reggersi attraverso la propria energia. Nel Sarcofago degli Sposi la forma si fa struttura relazionale. La coppia non appare come un paio di figure affiancate, ma come un’entità unica che concentra nel gesto del banchetto una visione del mondo: gli occhi allungati che accolgono, le labbra ferme che custodiscono, le mani che sfiorano oggetti ormai perduti ma ancora presenti nella memoria del corpo. I canopi chiusini (quei volti posti a sigillo della materia funeraria) mostrano un altro modo di pensare il volto umano. Gli occhi circolari, la linea serrata della mandibola, la perpendicolarità del naso che regge l’intero volume compongono un repertorio fisionomico che cerca una presenza salda, riconoscibile, capace di affermarsi pur restando essenziale. Le pitture della Tomba dei Leopardi, con il banchetto e i suonatori che avanzano secondo un ritmo più che secondo una regola, costruiscono uno spazio in cui il colore definisce la scena con una vitalità che ancora oggi sorprende. Da tutto questo insieme di opere emerge con estrema chiarezza un principio che rovescia il vecchio sguardo. L’Etruria, tra Toscana, Lazio e Umbria, è un laboratorio in cui la forma si costruisce attraverso densità, pressioni e accumuli costanti.

È in questo scarto che la questione etrusca diventa davvero interessante per la modernità: nell’incapacità del modello winckelmanniano di contenere del tutto un’arte che, pur riconosciuta come debitrice verso la Grecia, conserva una propria forza espressiva, un “di più” fatto di malinconia, crudeltà, superstizione, densità del rito, che spinge fuori dal tracciato liscio della classicità. L’Etruria smette d’essere solo una tappa tra Egitto e Grecia e si rivela un laboratorio autonomo di forme, un paesaggio mentale e materiale che, secoli più tardi, offrirà agli artisti del Novecento e agli autori contemporanei un repertorio di corpi compatti, volti concentrati e gesti trattenuti, capace di parlare a un’idea diversa di modernità.

All’interno di questa costellazione di forme riemerse, dove l’arte etrusca recupera la propria gravità, la scultura di Alberto Giacometti appare attraversata da una consonanza e una fermezza tali da restituire il passo delle intuizioni profonde, quelle che lavorano sotterranee, nel silenzio, nella fibra stessa della materia. È un legame che sfugge alle genealogie e procede attraverso tensioni, come se certe figure gli avessero insegnato a riconoscere quel punto in cui la presenza di un corpo dipende solamente dal suo modo unico e raro di abitare lo spazio. Nel suo vagare per le sale del Louvre, negli anni che precedono la guerra e poi ancora nel dopoguerra, quando il museo diventa una sorta di terreno di prova per lo sguardo, Giacometti s’imbatte più volte nei bronzetti votivi etruschi provenienti da Chiusi, Perugia, Vulci, figure alte pochi centimetri che hanno la compattezza d’un giuramento. Quei corpi affascinantissimi perché ridotti al minimo necessario: un asse verticale, le braccia aderenti al busto, una testa contratta in pochi piani, proporzioni allungate fino all’eccesso, aprono nello sguardo dello scultore una fenditura che si colloca molto più in profondità rispetto alle genealogie ufficiali della modernità; lo avvicinano a un modo antico di concepire la figura, in cui l’esistenza coincide con il fatto stesso di reggersi in piedi.

Le figure maschili stanti, con il busto serrato in un unico volume, le gambe saldate in un’unica discesa e la colonna del corpo che avanza senza apparente equilibrio esteriore, condensa con una limpidissima durezza questa visione. La scultura non offre alcun gesto che diluisca il peso del corpo, nessuna eleganza pacificatrice; concentra l’identità su una postura che sembra destinata a durare finché durerà il metallo, e che proprio per questo colpisce lo sguardo. In questa scelta di economia, in questo rifiuto nel dissipare energia in dettagli superflui, Giacometti riconosce una disciplina formale e concettuale che tocca il suo lavoro nel punto vulnerabile in cui la figura smette di essere un volume da modellare e diventa una decisione, un atto che riguarda il modo in cui un corpo accetta di occupare lo spazio.

Quando, nel 1947, lavora all’Homme qui marche, questa disciplina assorbita nel silenzio delle sale museali affiora nella scultura con un chiarore netto. Il passo dell’uomo qui nasce da un’urgenza raccolta, in cui avanzare significa garantire alla figura la propria tenuta, spostare in avanti un equilibrio già precario, prolungare ancora per un istante la possibilità di stare al mondo. La superficie, scorticata e compressa, conserva la memoria del lavoro delle dita, della distanza e della vicinanza continue tra scultore e materia; non cerca di cancellare il processo, lo trattiene nel bronzo come una traccia necessaria. Nelle Femmes de Venise questa logica si amplifica ancor di più: corpi che sembrano emergere da un accumulo di strati, spogliati di qualsiasi promessa di compiutezza, ridotti a una presenza che si regge su un punto di contatto minimo con il suolo e tuttavia, sorprendentemente, non cede, non si lascia mai rovesciare.

Le teste votive etrusche a cui Giacometti s’era avvicinato negli anni di formazione, con i loro occhi circolari, le fronti sporgenti, le mandibole compresse, i nasi tesi che attraversano il volto in senso verticale e ne diventano l’asse, lavorano sulla stessa idea di riduzione faticosissima e feroce. Idea secondo cui il ritratto non serva a riconoscere qualcuno, ma a fissare nella materia una forma di esistenza, la resistenza ossessiva di un individuo al logorio del tempo e del rito. Le teste che l’artista svizzero modella tra gli anni Quaranta e Cinquanta nascono in questa stessa zona di attrito; la fisionomia si contrae, la somiglianza arretra, gli occhi diventano incavi in cui si raccoglie la pressione d’una vita incompiuta che non trova pace.

Le piccole figure che Giacometti modella in serie, per poi consumarle e assottigliarle fino al limite della sparizione, ripetono a un altro livello la lezione dei bronzetti etruschi. La figura nasce larga e viene ridotta poco a poco, si carica di tensione man mano che la materia diminuisce; ogni sottrazione diventa un atto di fiducia nella possibilità che il corpo resista anche in quella forma impoverita, costretta, vincolata, quasi ossuta. La superficie registra non unicamente e banalmente il gesto ma il suo arresto, il momento in cui la mano decide di fermarsi, di affidare al poco la responsabilità di parlare per il tutto. In questo gioco severo tra erosione e permanenza si riconosce una riflessione che riguarda tanto la storia dell’arte quanto la condizione umana di quel secolo brevissimo che fu il Novecento.

Le statuette votive, destinate al rito e all’offerta, possiedono una gravità che non ha bisogno di dimensioni monumentali, perché si fonda sulla coerenza con cui reggono il proprio compito: stare in piedi, testimoniare, mantenere aperto un rapporto tra corpo e invisibile. Le figure di Giacometti si collocano nello stesso punto di frizione, in quel margine in cui il corpo si è già consumato e tuttavia si ostina a non cadere, a non dissolversi del tutto. Non cercano consolazione, non cercano bellezza; cercano un modo di durare. E in questo durare che ha la qualità fisica di una ferita tenuta insieme, l’eredità etrusca smette di essere un capitolo della storia antica e diventa una voce che continua a lavorare nella nostra idea di figura, poco sotto la soglia delle parole.

Dentro questo percorso che lega l’Etruria al Novecento, anche la figura di Arturo Martini s’impone con una forza che mantiene il passo esatto delle cose necessarie, quelle che non cercano posto ma se lo prendono con grazia. L’episodio rievocato da Dario Fo, quell’esclamazione convinta, ironica e quasi ferita “gli antichi ci copiano sempre”, apre un varco nell’immaginare comune. Si tratta del riconoscimento di una continuità che sfugge alle cronologie e attraversa gli artisti come fossero un brivido di appartenenza.

Martini appartiene a quella genealogia che riconosce nell’Etruria un repertorio di soluzioni non finite, un metodo per affrontare il mondo attraverso la forma, e il suo insegnamento si irradia direttamente verso Marini, Leoncillo, fino alla scultura italiana degli anni Cinquanta.

Su un asse parallelo, più tagliente e insieme più raccolto, Marino Marini entra in Etruria come si entra in una stanza che già conosci molto bene, una stanza senza ornamenti superflui. I cavalli arcaici di Volterra, Chiusi, Arezzo gli parlano attraverso la loro severità; sono teste triangolari che fendono lo spazio, colli che custodiscono l’inquietudine come un segreto tra l’artista e la materia.

Marini avverte in quelle figure una disciplina che coincide con il suo modo di pensare la scultura. Così nascono opere quali Cavaliere, Piccolo Cavaliere, Miracolo. Organismi unici composti da uomo e cavallo, una creatura compatta che non afferma altro che una coabitazione ferma, una volontà di tenuta che appartiene più alla materia che alla scena.

Più lontano da questa tensione muscolare eppure dentro la stessa luce, Massimo Campigli compone un universo di figure femminili che sembrano provenire da un santuario interiore, un luogo dove la frontalità si carica d’autorità e il volto diventa architettura. I suoi corpi, costruiti secondo una geometria netta che non concede dispersioni, ricordano i canopi chiusini e le terrecotte votive. Le sue donne abitano un tempo che non si lascia misurare, un tempo che avanza per stratificazioni lente, uno spazio in cui la figura resiste al disordine attraverso la compostezza del proprio asse.

Ma ancora, con Mirko Basaldella, la materia s’aggroviglia e si accende. Egli immerge le mani nel bronzo come se lavorasse la terra arsa di una necropoli. Tutte le sue figure emergono per fenditure, per tagli, per accumuli; i volti avanzano nella veste di maschere votive ancora intrise di cenere e i corpi conservano l’eco di una genealogia perduta, un’impalcatura nascosta che guida la forma senza dominarla. Le sue opere degli anni Cinquanta restituiscono un movimento carsico attraverso una concentrazione del volume che avanza per compressioni, addensamenti, pressioni continue che salgono dal nucleo interno e si riversano nelle sporgenze del volto e nelle pieghe del torso. La tensione percorre tutta la verticalità della figura, senza concedere tregua.

Nella sua Chimera del 1953, la continuità con l’arte etrusca, si pensi alla Chimera di Arezzo, diventa evidente già da una primissima e fugace visione: il bronzo non si concede né alla fluidità della linea né alla seduzione del dettaglio, ma si dispone silenzioso come organismo serrato, compatto, al limite della combustione. La figura avanza secondo un fronte deciso, il busto concentra la propria energia in un rilievo che pare spingere verso l’esterno senza mai superare la soglia della frattura, e ogni superficie conserva un’inquietudine del gesto, una vibrazione che ricorda certe presenze provenienti dalle necropoli etrusche, figure che il tempo ha irrigidito senza sottrarre loro la voce. Basaldella vive la materia come fosse un territorio da dissotterrare: lo testimoniano quelle teste che avanzano secondo fronti sporgenti, simili a maschere masticate dal tempo, e quei corpi che mantengono una gravità capace di richiamare certe figure etrusche in bronzo, esseri sospesi tra umanità e rito, dotati di un peso che non appartiene alla massa ma all’intensità. I suoi lavori non inseguono la purezza della forma; rimangono fedeli a una legge che preferisce la densità, la concentrazione, la pressione che sale dal cuore della scultura e la consola contro lo sbriciolamento del presente.

Più tardi, negli anni Duemila, anche Mimmo Paladino torna a confrontarsi apertamente con l’eredità etrusca traducendola in un linguaggio da riattivare. Nelle opere della serie Etrusco il richiamo all’antico non passa attraverso la citazione diretta. Esplicito è il dialogo con la storia della scultura italiana in Etrusco. Omaggio a Marino Marini. Qui Paladino rilegge la lezione del maestro toscano recuperandone la frontalità severa dei bronzi arcaici, la compattezza dei cavalli e quella stessa pressione che regge il corpo prima del movimento. La figura proposta non cita prevedibilmente Marini, ma si muove nella stessa direzione di ascolto, dove l’arcaico è grammatica che continua a produrre senso.

In queste opere la superficie lavora esattamente come archivio o, ancora meglio, come deposito di tempo. I piani conservano tracce d’incisione, opacità, zone d’ombra e di silenzio.

E questa corrente, che attraversa i secoli senza mai perdere intensità, arriva fino a noi con una sorprendente lucidità. Antony Gormley, con i corpi simili a silhouette addensate da una gravità ferma e le sue costellazioni di posture che trasformano il vuoto in materia, appartiene a questa stessa linea. La sua scultura nasce dalla disciplina di misurare se stessi contro il ferro, di calcare il proprio corpo fino a svuotarlo, di rimetterlo al mondo come struttura elementare. In Case for an Angel I del 1989, la figura contiene qualcosa della solennità arcaica dei bronzi di Volterra e di Arezzo. In Field, migliaia di figure in terracotta tornano a dire ciò che i canopi chiusini avevano precedentemente intuito: l’identità che vive nella postura, nella massa compatta delle presenze.

È in questa costellazione così vasta, dove l’antico si mescola con il ferro contemporaneo senza mai divenire citazione, che l’Etruria smette di essere un capitolo laterale della storia e s’impone come un metodo. Una disciplina che riguarda il modo in cui la figura accetta di apparire, il modo in cui si consegna al mondo senza garanzie, il modo in cui regge la propria fragilità senza trasformarla in ornamento.

L'autrice di questo articolo: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.