这篇论文致力于分析卡拉瓦乔的《美杜莎》及其对艺术界的影响。这幅画代表了卡拉瓦乔绘画的一个重要转折点,为了突出这幅画并赋予其更多的价值,我们希望将研究扩展到知识和图像学的来源,正是这些来源使卡拉瓦乔能够创作出对艺术史如此重要的作品。为此,我们将试图揭示不同学科(文学、哲学、艺术评论)之间的交织,这些学科代表着不同的根源,而这些根源交织在一起,促成了这幅画的创作。这最终赋予了这项研究额外的价值:读者将因此能够观察到图像是如何从其起源开始,历经几个世纪、时尚和思想形式的变迁,往往呈现出不同的价值。通过这种方式,我们将能够验证思想是如何穿越时空,从一个作者到另一个作者,从一个地理区域到另一个地理区域自由传递的,部分改变了它们的外观,有时甚至改变了它们的意义,这取决于对不同贡献负有责任的人物,从而最终展现出一个情节的所有复杂性,否则这些情节将被隐藏起来。

美杜莎》(图 1)是卡拉瓦乔艺术命运的一个决定性转折点。 事实上,由于主题的凶猛和粗犷,这幅画代表了对他之前画作的感性的突破。这种创新的力量 注定不会只局限于他的作品领域:这幅画将对整个美学史产生重大影响,因为它的暴力加上强烈的现实主义,打破并最终打破了关于装饰和绘画构图平衡的规则,而这些规则一直是研究的对象,并成为文艺复兴时期所有大师遵循的规则。从今以后,绘画将不再像文艺复兴时期那样以表现美为目的:从今以后,艺术将以惊奇为目的,以任何手段,甚至是最令人厌恶或最奇特的手段,打动观众的心灵。这种新的美学甚至不惜使用恐怖的手段来达到目的,因为 “惊奇是诗人的目的”:马里诺的这句诗很好地诠释了新精神的实质,即使在今天,我们仍然可以看到这种假设是多么正确。

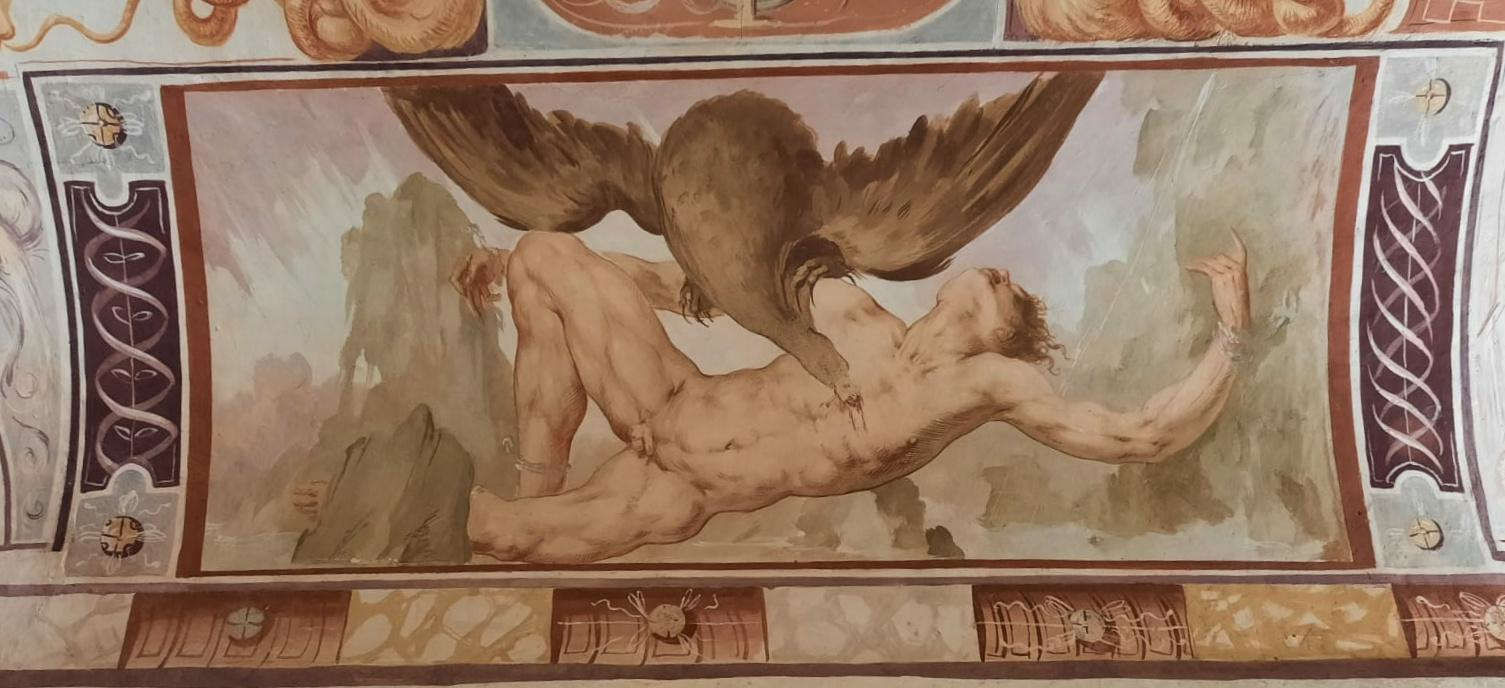

米开朗基罗不仅是一位伟大的画家和雕塑家,同时也是一位伟大的绘图师,他的图形发明非常受欢迎。 在他最成功的作品中,有一组素描是他送给他的一位朋友--罗马绅士托马索-德-卡瓦列里(重要音乐家埃米利奥-德-卡瓦列里的父亲)的:这些作品包括:《蒂齐奥的补给》、《加尼美德的拉托》、《费通特的卡杜塔 》和《普蒂的巴卡纳莱》,尽管没有确切的证据,但一些作者出于象征意义的考虑,在其中加入了一幅描绘梦境的绘画。一位重要的图像学学者埃尔温-帕诺夫斯基(Erwin Panofsky)建议将这两幅画放在一起解读,因为他猜测这两幅画的含义与 15 世纪佛罗伦萨盛行的新柏拉图文化有关。这两幅约创作于1533年的画作因其寓言性质而具有独特的魅力:《Supplizio di Tizio》(图2)和《Ratto di Ganimende》(图3), 《Supplizio di Tizio》描绘的是企图强奸拉托娜的泰坦,《Ratto di Ganimende》描绘的是变身成水鹰的朱庇特绑架小男孩的情景。

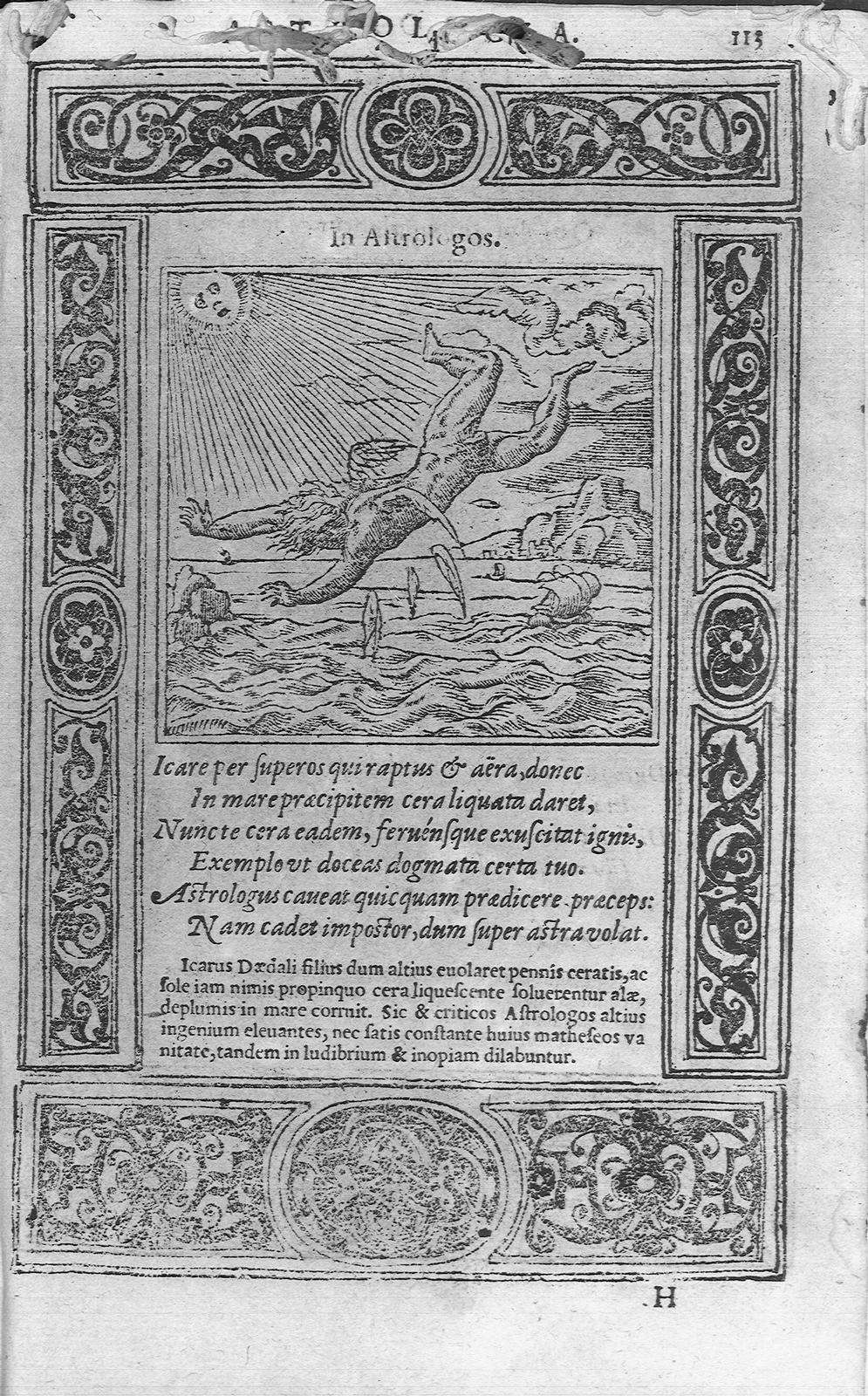

根据他的描述,秃鹫啃食 提提乌斯 肝脏的图画象征着情人被感官激情撕裂的痛苦,事实上,贝姆博在《阿索拉尼》(1505 年)中和里帕(1593 年)在《爱的煎熬》(Tormento d’amore)中都有描述。帕诺夫斯基将这幅画与兰迪诺的《神曲 注释》联系起来,在兰迪诺的《神曲 注释》中,绑架甘尼米的鹰是神圣慈善的象征,而甘尼米则代表人类的心灵,在抛弃尘世的激情后被神圣绑架。帕诺夫斯基还将这幅画与阿尔西亚托的一个徽章联系起来:人必须为上帝欢欣鼓舞 (里昂,1551 年)。这位 16 世纪的作家还将甘尼米德解释为被神所陶醉的人类心灵的象征,并在他的法文注释(里昂 1551 年)中补充说,沉浸在沉思中的人类精神就像抛弃了肉体。

除了这些初步迹象外,我们还应该补充一点,佛罗伦萨新柏拉图哲学的顶峰人物马西利奥-菲奇诺在一篇题为 Rapimento di Paolo al terzo cielo (1476) 和Sopra lo Amore (1471) 的文章中也专门深入探讨了这方面的问题,即人被神灵掳走的问题。在《保罗的狂喜》 中,菲奇诺从一开始就明确指出,人只有通过神的仁慈才能升华为神:认为自己能够完成这一旅程是一种态度,是傲慢之罪的结果(这也见于 Insensati 的思想中):“上帝不容许我有如此骄傲的不孝,不容许我说我已经升到了这里,因为我不想以这种自我启示为荣耀:我所有的荣耀都不属于荣耀之王--上帝。因此,马西利乌斯啊,我没有升天,而是被掳上了天堂。如果不从崇高的事物中升起,世间的凡夫俗子就无法升到崇高的事物中去;如果他们的天父不首先将他们托起,地上的居民就无法升到天上去”。这就是为什么用被动行为的 “狂喜 ”这一形象来说明这一概念,因此,应该从这一角度来正确理解甘尼米的 “狂喜 ”这一形象。菲奇诺继续他的论述,他解释说,灵魂上升到永恒之境(上帝居住的地方)的途径是通过神学美德来实现的,最后他以阿尔西亚托徽章中的同一句话结束了他的文章:“愿上帝喜悦,唯有他让我们欢欣,唯有他让我们圣洁”。

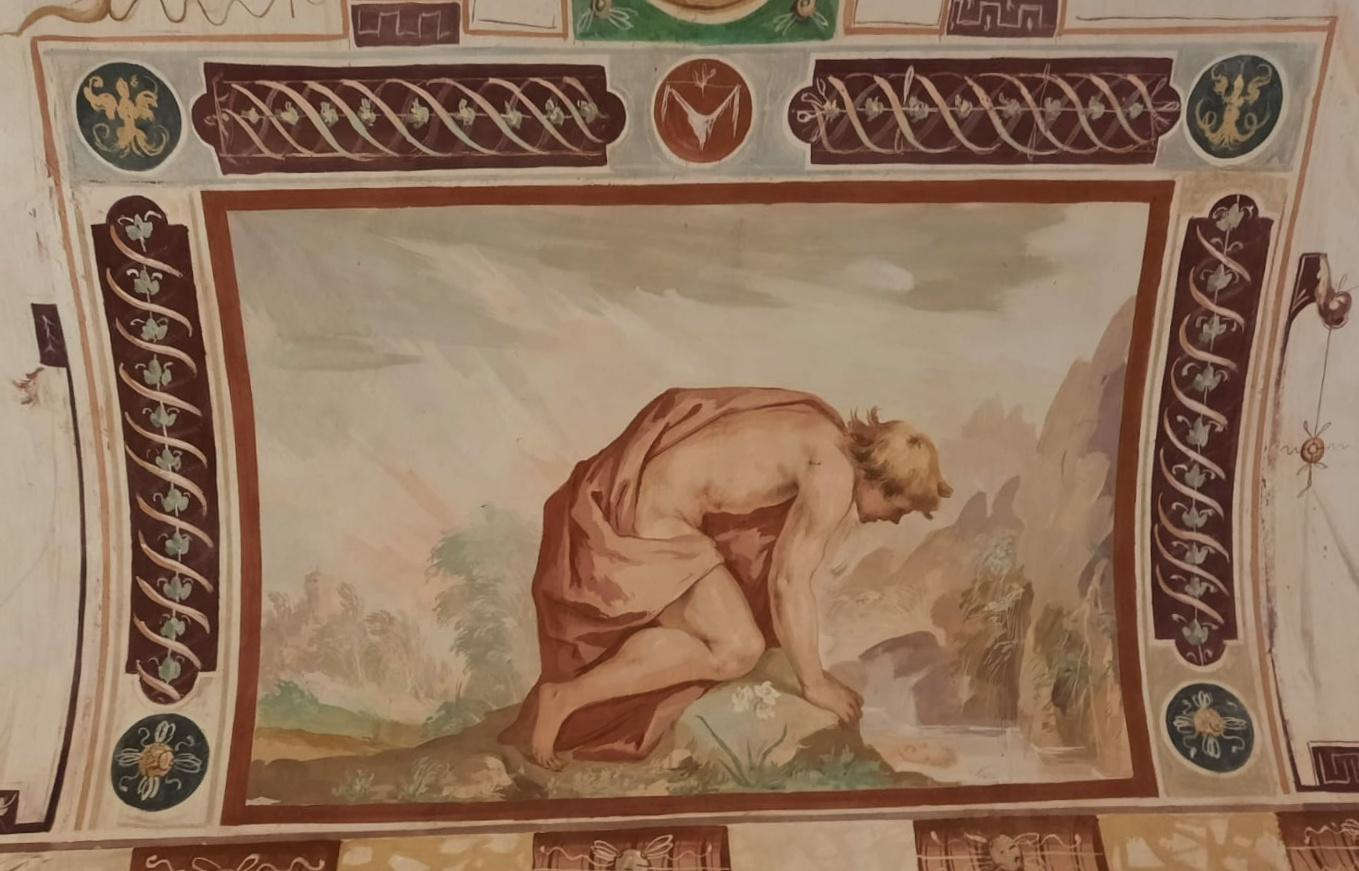

因此,通过这对图画《提修斯》和《甘尼米德》,其意图是表现人类对待生活的两种不同方式,一种是以感官冲动为导向,另一种是以精神需求为导向。菲奇诺在他的著作 Sopra lo Amore 中提到了两条路的主题,一条通向尘世,另一条通向精神:“因此,灵魂中有两个维纳斯,第一个是天人,第二个是俗人:他们都有爱:天人可能有爱,以思考神圣之美:庸俗的维纳斯有爱,在世界的物质中产生美本身”(第六篇演说,第七章),又说:“最后,总而言之,维纳斯有两个原因:一个是我们放在天使之心中的智慧;另一个是归属于世界之魂的生成之力。这两者都以爱为伴。因为前者因自然之爱而陶醉于思考上帝之美:后者又因她的爱而陶醉于在世俗之躯中创造神圣之美。第一个维纳斯首先在自己的身体里拥抱神圣的光辉,然后把它传播给第二个维纳斯......一个和另一个爱都是诚实的,追随着一个和另一个神圣的形象”(《第二祷文》第七章)。肉体之美和精神之美都植根于神性之美,并由神性之美产生:这是两者的真正源泉和终极现实。这两幅作品是一起捐赠的,它们具有确切的象征意义,应该放在一起阅读,这种直觉在卡斯蒂利奥内尔拉戈的德拉科尔格纳宫的 一个房间里 得到了客观的证实,这个房间 的圣像设计方案很可能是由迟钝的切萨雷-卡波拉利(Cesare Caporali)设计的。事实上,就在这间专供失心疯 Accademici 会议使用的房间里,我们发现壁画忠实再现了我们刚刚看到的米开朗基罗的两幅画:《甘尼美德》(Ganymede)(图 4)和《蒂齐奥》(Tizio)(图 5)(译者注:图 4 和图 5 均为米开朗基罗的作品),此外还有两个人物:《纳西索》(Narciso)(图 6)和《普罗米修斯》(Prometeo)(图 7)(译者注:图 6 和图 7 均为米开朗基罗的作品)。

为这些作品确定的实体分布为每个角色分配了不同的墙面,此外,它们还被围在不同形状的框架中:两个是正方形,两个是长方形。具体而言,我们看到水仙与甘尼米对立(正方形框架),在另外两面相对的墙上,我们看到提修斯和普罗米修斯的惩罚(长方形框架):普罗米修斯和提修斯是古代冥府中的两个罪人,他们的命运非常相似,一个被秃鹫咬死,另一个被老鹰咬死。

关于提修斯和甘尼米的意义,我们在上文已经说过:现在,新增的另外两个人物形象又有什么意义呢?我们必须在菲奇诺的新柏拉图哲学框架内,结合对另外两个人物的解读,再次探究它们在这里的意义。事实上,水仙神话也具有象征意义,菲奇诺在《爱的索普拉》(Sopra lo Amore)的第六篇演说(OrationofSopra lo Amore)的第十六章至第十一章中对水仙神话进行了描述,并将其恰当地纳入了关于人如何升向上帝的论述中: “青春期的水仙,即鲁莽无知之人的灵魂,不看自己的脸:这就是说,他不考虑自己的实质和美德:而是追随他在水中的影子,并努力拥抱它:这就是说,他环顾四周,在脆弱的、流动的、像水一样的躯体中看到的美,这就是灵魂的影子:他离开了自己的身影,而影子却从未抓住过它”。

在这几章中,哲学家开始了他关于精神苦修的推理,明确列出了完成这一旅程的必要步骤:“因此,从肉体到灵魂,从灵魂到天使,从天使到上帝,我们必须上升”。首先,我们必须摒弃肉体的激情,即感官的激情,但这还不够,事实上,我们还必须消除对智力天赋的激情,因为二者有着相同的根源,即自爱(其象征是纳西索斯),二者的目的都是为了独占性地满足自己的利益:只有克服了这两个障碍,我们才彻底摆脱了尘世的激情。我们所渴望的美,我们的激情所渴求的美,必须认识到并重新发现它的真谛,它的真谛在于神圣之美。 因此,我们没有必要去爱生物的美,而是要通过这些生物的美来达到对神圣之美的渴望:“因此,一切美的源泉都是上帝。上帝是一切爱的源泉”。在这种情况下,水仙代表了一个人,他在开始人生旅途时被美所吸引,这种美既可以是知性美,也可以是肉体美;他想象着通过获得这种美,他将获得幸福,但一旦获得幸福,他痛苦地意识到这并没有发生,他的需求仍然没有得到满足。房间天花板中央的壁画也涉及这一主题:这幅壁画描绘了戴安娜和卡利斯托的神话,讲述了戴安娜看到卡利斯托裸体沐浴时发现她怀孕了,而她的衣服显然掩盖了这一事实。菲奇诺对囚禁纳西索斯的机制作了如下解释:“然而,你所爱的他又有多少呢?他只是一个表象:或者说,他只是一点色彩,让你着迷的色彩:或者说,他只是某种微弱的光影反射。也许虚妄的想象会更快地让你眼花缭乱:所以你爱你所梦见的比你所看到的更快”。

菲奇诺在此阐述的概念将成为巴洛克时代的基本概念,甚至是巴洛克时代的基石(“人生如梦”),而我们的选择往往是我们想象力的结晶。这段话中的哲学家反思了这样一个事实:我们常常被世俗之物的表象所吸引,这些表象既有物质上的一致性,如财富或美貌,也有更抽象的性质,如权力、名声:这些都是我们渴望的对象,我们赋予它们重要的意义,而在现实中,从具体的角度来看,它们最终并不具有这种意义。我们想象我们所渴望的东西能够满足我们内心的需求,因此我们赋予它们不合理的力量,但一旦我们实现了它们,我们就会意识到它们并不能满足我们的期望,因此也就不具备我们任意赋予它们的价值:最后一个痛苦的事实是,我们所追求的不过是我们的梦想、我们的想象,即我们自己的反映,红衣主教马菲奥-巴尔贝里尼充分认识到这一事实,并在他的作品中反映出来。因此,克服了第一步/障碍,也就是陷入对肉体之美的追求,就有可能陷入第二个陷阱,也就是渴望并止步于灵魂各方面的美,也就是想要获得道德或思想美德之美,但即使是这样的追求也不会有任何结果,会让追求者感到不满足:"柏拉图在这篇演说中宣称,灵魂之美在于真理和智慧:而神的美是赐予人的。上帝赐予我们的同一真理因其不同的效果而获得不同的美德名称......因此,美德分为两代,即道德美德和智力美德,后者比道德美德更高尚:智力美德是智慧、科学和谨慎;道德美德是正义、刚毅和节制"(摘自《爱的颂歌》)。即使是灵魂的美德,虽然具有积极的性质,但也只是最终达到对终极美德的思考的一个步骤,只是达到天德的一个步骤,而天德是创造的统一性所在的神圣美德,这也是无意识学者研究的一个基本概念。菲奇诺认为,在最终抛弃了对灵魂之美的渴望之后,人们开始追求天使之美,然后最终追求神性之美:“然而,上述天使之光必须来自宇宙的一个原则,这个原则被称为统一性:因此,这个统一性的光在所有的简单性中就是无限的美......无限的美感,无限的爱。因此,我请求你,我的苏格拉底,你要以一定的方式和一定的尺度去爱众生,但造物主却以无限的爱去爱:你要尽量小心,在爱神的过程中,你没有方式,也没有尺度”。

从这段关于灵魂升华到更高境界的论述中可以看出,水仙的形象代表了一条充满障碍的道路的最初境界,我们刚才解释的其象征价值在阿尔契亚蒂的文本中得到了证实,水仙是Philautia(自爱)的象征:在他的评论中,他警告说自我满足是毁灭心灵的根源),同样的情况也出现在里帕的《图标学》中,水仙是 "自我之爱 "的象征。因此,想要踏上上升之路的人所面临的第一个主要问题正是 陷入自爱,即陷入满足自身快乐的形式中。在第一种情况下,它意味着固守于肉体的享乐,因而处于进化的最低阶段:这种禁锢包括不断寻求自身肉体的满足,却从未找到真正的满足,因此一个人注定要从一种享乐游荡到另一种享乐,不得安宁。提提乌斯 就是这种命运的代表,他因为寻求情欲的快感而遭受了朱庇特的惩罚,为此他被一只秃鹫锁在岩石上,秃鹫吃掉了他的肝脏,而肝脏具有根据月相周期重组的特性。因此,他的痛苦会不断更新,就像对新的肉体享乐的需求永远不会熄灭一样。

另一种错误是,一个人克服了身体需求的障碍,但不幸的是,他最终还是执着于智力带来的快乐,以为通过这种快乐可以独立地达到对神性的思考。正如我们已经看到的,这是不可能的:除非借助恩典(这是一种狂喜,而不是靠自己的双脚攀登),否则这一步是不可能迈出的,这就是为什么人仍然被囚禁在自己灵魂之美的形式中,无法更进一步。普罗米修斯的神话象征着第二种错误(与第一种相似),他的命运与提修斯相似:他也被锁在悬崖上,一只鹰吃掉了他的肝脏,肝脏又不断地长出来,这象征着对知识的渴求永不熄灭。菲奇诺在《书信集》中也对普罗米修斯的价值进行了描述:他是一个品尝过一丁点神性的人,注定要不断寻找他所经历过的幸福,但除非神的干预,否则这种需求永远无法得到满足:“在帕拉斯神圣智慧的指引下,他征服了天火,也就是理性,并因此站在山顶,也就是沉思的堡垒中。他被正确地判定为最不幸的人,直到他被引领到那个他曾经移走火种的地方,被全部的光所笼罩,就像现在他被一束微弱的光线所刺激,走向全部的神光一样”。

这种寓言式的解释在阿尔契亚蒂的文本中也得到了证实,他将普罗米修斯(图 8)作为人类的象征。图 8)象征对事物和神的认识过于追求的人,这与菲奇诺的解释如出一辙:“在我们之上的,并不属于我们:普罗米修斯每时每刻都被一条非常坚固的锁链捆绑在高加索山脉之上,/在那里承受着永恒的痛苦/他的心永远不会被一只贪婪的鹰夺走。/Cosi d’alti pensier la mente piena /Soler essere resa senza haver mai pace/Di chi di saper troppo arde in desio /Siocco; e di riguardar nel seno a Dio”。

至此,我们完成了对德拉科格纳宫房间内所有四幅图画的象征性解读,接下来我们分析米开朗基罗的第三幅画,这幅画是送给卡瓦列里的,画的是辉顿 的神话(图 9),辉顿 是阿波罗的儿子,他想到达最高的星球,驾驶太阳的战车,但被宙斯击倒了。

菲顿的传说 在菲奇诺的哲学中也有确切的回溯,在他的另一封信中也有报道,这封信与保罗的《狂喜》 (其中讨论了甘尼米狂喜的象征意义)有明确的联系。在这封写给洛伦佐大帝的信中,他对保罗的《 狂喜》中的哲学推测进行了反思,并承认自己陷入了我们所说的第二种罪过,即智力上的骄傲,因为他想走得太远,试图像斐顿那样理解超越自身可能性的事物,因此受到了失明的惩罚。因此,米开朗基罗画辉顿的意义与普罗米修斯的象征意义十分相似。因此,米开朗基罗送给卡瓦列里的三幅画分别描绘了人的感官享乐之路(提丢斯)、智力享乐 之路(辉顿)以及最后--通过强暴甘尼米德-- 人的正确道路,即谦卑和对神的爱,其方式与卡斯蒂利昂-德尔拉戈的壁画完全相似。

还应该指出的是,米开朗基罗的辉顿形象(图 10)在宫殿壁画中准时出现;事实上,在宫殿的另一个房间里,这个形象取自米开朗基罗的画作(图 9),这个房间被称为 “di Fetonte”(辉顿),是波马兰奇奥与乔瓦尼-安东尼奥-潘多菲(Giovanni Antonio Pandolfi)合作绘制的一组房间壁画的一部分,我们稍后将讨论这位画家。

英森萨蒂家族中一定有人知道所有这些图像的象征意义,以及它们与新柏拉图哲学的联系:这些知识可能是通过奥雷利奥-奥尔西(Aurelio Orsi)传到这个圈子的,奥尔西是法尔内塞宫廷的一员,米开朗基罗在罗马逗留期间也经常出入法尔内塞宫廷。为了解释辉顿的寓意,阿尔西亚蒂使用了一个非常相似的神话,即伊卡洛斯的神话(图 11)。

现在总结一下房间里这些人物的全部含义,水仙代表了人类最底层的状态,当一个人感觉到自己的需求没有得到满足,并认为满足这种与生俱来的需求就是满足自己的欲望。因此,他像提修斯一样追逐物质的诱惑,或像普罗米修斯 一样热爱智慧的礼物。提提乌斯和普罗米修斯其实是相似的,他们都追求自私的目的,都以满足自我为目标,因此他们试图通过追逐自己的海市蜃楼、自己的梦想来满足自我;这类人缺乏最重要的禀赋,缺乏希望填补他们永远无法填补的空白的基本条件,即谦逊。只有甘尼米之路才是完美的条件,它能让人通过神恩获得神性的知识,而神恩则是他以各种方式谦卑而努力地寻求的;这意味着,他以非自私的方式去寻找自己以外的东西这就意味着,以不自私的方式去寻找自己以外的东西的人,正是因为他的这种品质,才会最终获得这种东西,他与站在对面墙上的水仙正好相反,象征着只关注自己的人:他象征着只关注自己的人,关注自己的感官享受或自己的智慧。中间的墙壁上,两个罪人受尽折磨,这代表了对那些走上错误道路的人的惩罚;只有那些遵循甘尼米德良善道路的人才会得到奖赏。

因此,卡斯蒂利昂-德尔拉戈厅中新增的两个人物,即普罗米修斯和水仙,在意义上代表了米开朗基罗在捐赠给卡瓦列里的绘画中所构想的循环的必然结果。事实上,米开朗基罗的三幅素描也反映了同样的模式,其中提修斯代表了受困于身体欲望的人,费顿代表了受困于思想欲望的人,而甘尼米则代表了正确的道路。

菲奇尼的新柏拉图哲学无疑是解读所有这些作品的一个重要解释点,因为它理解并提供了统一的钥匙。水仙、甘尼米德、普罗米修斯、辉顿都是象征性的形象,在菲奇诺的思想中具有非常精确的价值,除其他外,它们都有助于菲奇诺解释同一件事,即向神的苦修过程。除了这第一个基本证据之外,阿尔西亚托的解释也对这些神话做出了同样的解释,因此,另一个独立的人文主义资料来源从象征传统的层面证实了普罗米修斯、甘尼米德、水仙和伊卡洛斯的意义。最后但并非最不重要的一点是,对房间里图像的这种解释被认为是正确的,因为正如我们所看到的,它与学者们的想法完全一致,而他们正是在那里相遇的。此外,Insensati 一族非常清楚他们的研究类型与柏拉图哲学是一致的,正如马西尼(Massini)在其Lezioni Accademiche 中所宣称的那样(其中一位创始人甚至选择了 “柏拉图尼 ”这一昵称),而 Accademia 王子切萨雷(Cesare)的兄弟 Dionigi Crispolti 在其关于保罗-曼奇尼事业的论文中写道,“他......”。希望通过这所最高学府的课程,重新唤起自己的美德“,而这种美德在 ”灵魂注入肉体"时已经失效。因此,在他们房间的装饰中使用这些象征性图像是完全一致的。

最后,米开朗基罗的最后一幅画也值得我们关注,这幅画也可以与给卡瓦列里的画联系起来,根据瓦萨里的定义,这幅画被称为《Il sogno 》(图 12):在这里,我们看到一个天使从天而降,唤醒了一个沉睡的人,周围围绕着其他各种喧闹的人物,可以理解为他的梦境和想象的对象。该作品的传统含义由 Hieronymus Tetius(《Aedes Barberinae ad Quirinalem Descriptae》,1642 年)流传下来,他在描述巴贝里尼宫殿时,将这一发明定义为人类心灵从沉睡的恶习中唤醒美德的寓言。主人公被七种致命的恶习所包围,这些恶习使他陷入了对虚构的物品和幸福的欲望之中,他靠在一个代表世界的球体上,在他的下方,我们看到了代表欺骗的面具。这种解释可以叠加到我们刚刚分析过的菲奇诺的一段话中:“也许虚妄的想象让你眼花缭乱:所以你对梦中事物的爱比对眼前事物的爱更强烈”。他在尘世中的欲望其实不过是他梦中的影像,引导他走向虚无。因此,这幅描绘梦境的画作也必须被解释为米开朗基罗在赠送给卡瓦列里的其他三幅画作中开始的新柏拉图论述的补充和完善:人类要想获得真理和幸福,就必须抛弃他为自己编造的一切幻想,无论是感官上的还是理智上的。

米开朗基罗的画作很快就声名鹊起,其形象通过印刷品广为传播。 因此,他们的作品被许多后来的艺术家所借鉴和吸收,其中包括提香-韦塞利奥,他在 16 世纪中叶为西班牙王室创作了一组重要的绘画作品,其中包括四幅大型油画,描绘了对古代罪人的惩罚:提提乌斯(图 13)、西西弗斯(图 14)、西弗斯(图 15)、西弗斯(图 16)、西弗斯(图 17)和西 弗斯(图 18)。图 13)、西西弗斯(图 14)、坦塔罗斯和伊西恩。在 奥维德的《变形记 》中流传着他们的神话形象:在这本书中,我们第一次发现这四个罪人聚集在一起。

在提香的画作中,遗憾的是只有提提 乌斯和西西弗斯留存于世,而伊西涅和坦塔卢斯则毁于一场大火。 不过,我们至少可以通过朱利奥-萨努托(Giulio Sanuto)的版画(图 15)了解坦塔卢斯 的肖像画,而伊西涅的肖像画则无从得知,因为我们没有发现与这幅画直接相关的版画。1548 年,哈布斯堡的玛丽亚为纪念其兄查理五世战胜斯马尔卡尔达联盟的军事胜利而委托创作了这组油画,并将其装饰在比利时宾什的王宫中,当时宾什还在西班牙的统治之下:四幅油画装饰着王宫的接待大厅。

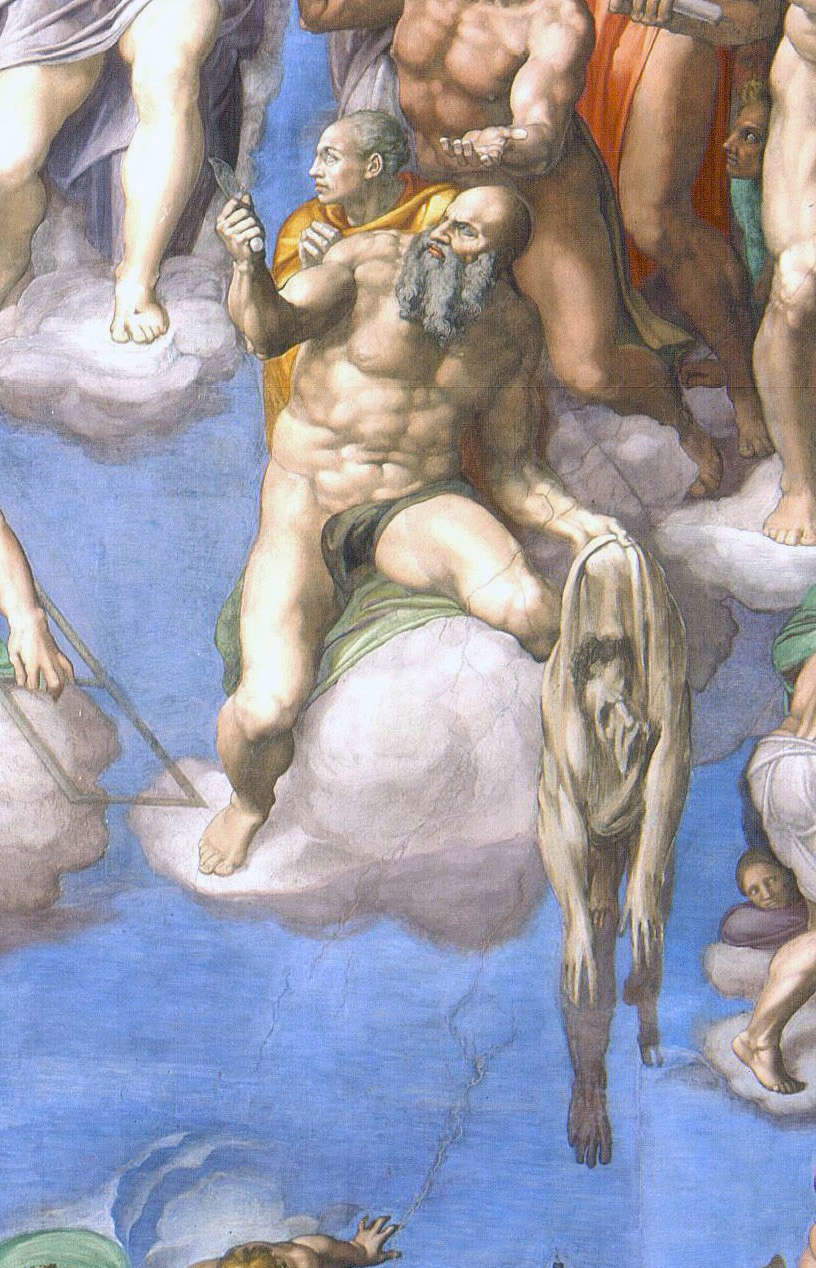

从图像学的角度来看,提香设计的图像表明他对米开朗基罗在西斯廷教堂绘制的人物非常熟悉。 提香在罗马逗留期间肯定见过这些人物,他的同时代人也注意到了这种联系,因为早在 1571 年,乔瓦尼-巴蒂斯塔-文图里诺-达-法布里亚诺(Giovanni Battista Venturino da Fabriano)就注意到提香的油画在艺术上与梵蒂冈教堂壁画中的人物非常接近。提香的一位学者保罗-约安尼德斯(Paul Joannides)在近代也证实了这种关系,他将西西弗斯的形象(图 14)比作《世界大洪水》中挑着担子的人物(图 16)。除此之外,《审判》中的另一个人物(图 17)也应被视为西西弗斯的原型,而坦塔卢斯(图 15)的上半身则与米开朗基罗《审判》中的圣巴塞洛缪 (图 18)相似。)

在布奥纳罗蒂 1532 年交给托马索-德-卡瓦列里的《提丢斯受罚图》(图 2)中,我们可以找到维切里奥所绘提丢斯 形象(图 13)的另一个可靠参考:米开朗基罗对保罗教堂中圣彼得殉难壁画的了解很可能促成了这幅画的构思。最后,需要补充的是,上文讨论的米开朗基罗素描(Bembo)中感性之爱所带来的痛苦的寓意,很快就延伸到了提香的绘画中。洛佩-德-维加(Lope de Vega)、胡安-德-若伦吉(Juan de Jaurengui)的文学作品,尤其是米格尔-德-塞万提斯(Miguel de Cervantes)的作品(图 20),很早就反映了这些图像的象征意义。

塞万提斯从 1569 年起长期居住在意大利,1571 年,他作为士兵参加了马康托尼奥-科隆纳的莱庞托战役。 他与这个贵族家庭关系极好,因为他将《 加拉蒂亚》(1582 年)献给了红衣主教阿斯卡尼奥-科隆纳,他是科斯坦萨侯爵夫人的弟弟。米格尔-德-塞万提斯还是卡斯蒂利昂-德尔拉戈 宫殿的主人阿斯卡尼奥一世-德拉- 科尔格纳侯爵的朋友,他在莱庞托战役期间结识了这位侯爵。 最重要的是,他结识了诗人切萨雷-卡波拉利(Cesare Caporali),这位无知的学者为卡斯蒂利昂-德尔拉戈的一系列壁画做出了贡献。因此,塞万提斯的《加拉蒂亚》包含了 世俗享乐的短暂 和爱情的幻灭这一主题,而这正是 Insensati 的典型主题,在 Castiglione 壁画中也能找到这一含义,这可能并非巧合。因此,总的来说,佩鲁贾诗人卡波拉利在与他那个时代的重要诗人建立关系的能力方面被证明是一个领军人物,而且从艺术和诗歌的角度来看,他显然也受到了很高的评价,这一点可以从乔瓦尼-洛马佐(Giovanni Lomazzo)献给他的赞美之词中推断出来。就连塞万提斯也从卡波拉利的一首诗《帕尔纳 索斯之旅》中汲取灵感,创作了同名的《帕尔纳索之旅》,并在其中明确提到了卡波拉利这个人。

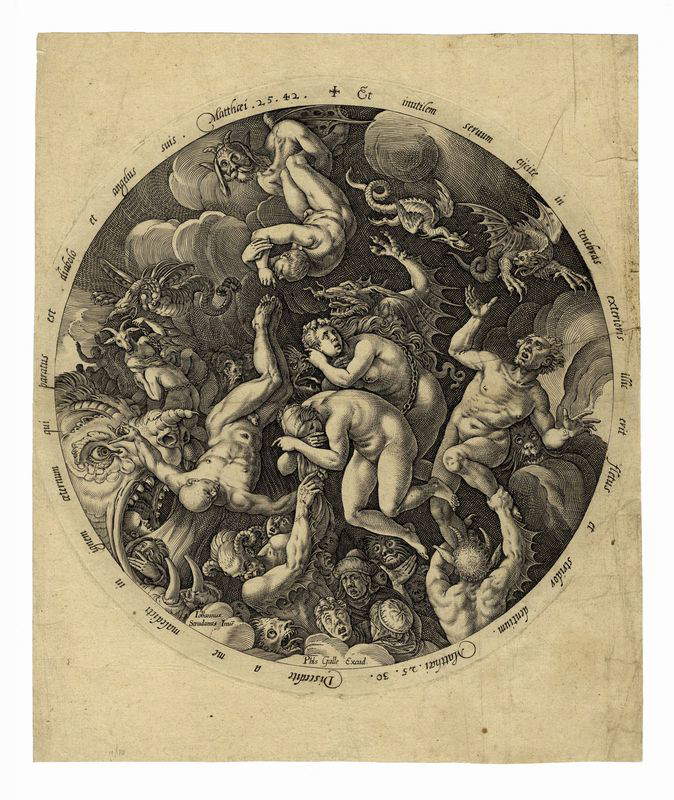

西班牙人对佩鲁贾的讽刺精神肯定不陌生,在他的个人图书馆中收藏着他的作品。 此外,他还非常熟悉本博的《阿索拉尼》,正如我们所看到的,提香的形象具有爱情苦难的象征意义;因此,可能是我们刚刚提到的西班牙诗人中的长者塞万提斯在西班牙传播了这一寓意。但是,从图像学的角度来看,提香的作品在最初的保存地荷兰得到了最广泛的响应:许多荷兰艺术家实际上都在绘制、描绘和雕刻提香周期画的主题,在某些情况下甚至是提香的学生,科内利斯-科特和德克-巴伦茨就是如此。这本画册深受欢迎,尤其是在哈勒姆画派的艺术家中,亨德里克-戈尔茨乌斯无疑是其中的佼佼者。 他自己绘制的《提修斯》(1618 年)明显受到提香绘画的启发,最重要的是,他使用錾刻技术雕刻了这本画册中的许多作品,他在这项技术上是绝对的大师。1577 年,他创作了一幅带有地狱惩罚的版画(图 21),这幅版画对我们的讨论相当重要,因为提香笔下的四个罪人形象都在这幅版画中得到了表现,因此这幅版画也让我们得以重现失落的伊西尼的面貌。在前景的中央部分,我们可以看到与西西弗斯相同的姿势,左边是提提乌斯,右边是坦塔路斯,最后,在前景的上半部分,我们发现了一个倒立的罪人,这必然反映了丢失的伊西尼的形象。

既然在这幅版画中,我们所知道的三个罪人的形象都忠实于提香的原作,那么伊西尼也一定是这样,通过这幅版画,我们终于找到了关于伊西尼圣像的具体信息。这个人物的姿势与里贝拉(Ribera)同一主题的作品(图 22)非常接近,这也证实了这一假设,里贝拉对《复仇女神》进行了非常仔细的研究,因为它们在 1566 年被转移到马德里。与提香作品中的其他人物一样,这个姿势也源自米开朗基罗的发明,尤其是这组《最后的审判》(图 23),人物倒立,双膝跪地,双臂交叉举过头顶。

1588 年,戈尔齐乌斯受提香周期画的启发,又创作了四个系列的版画,同样以古代神话中的四个罪人(伊西奥尼、坦塔卢斯、辉顿、伊卡洛斯)为主题,卡拉瓦乔当然也看到了这些作品。这些版画非常成功,至今仍是他最受赞赏的作品之一。几年后,即 1590 年,他在意大利逗留至 1591 年。 在此期间,他去了罗马,学习米开朗基罗和拉斐尔的作品,并与画家加斯帕雷-塞利奥(Gaspare Celio)共事。

从 16 世纪末开始,提香的系列画作在西班牙被称为 “Las Furias”,存放这些作品的接待室也被称为 “Sala de las Furias”。这显然是没有原因的,因为神话中的罪人形象与希腊神话中的复仇女神没有任何联系。在我看来,这种相似的原因必须在乔瓦尼-保罗-洛马佐(Giovanni Paolo Lomazzo)的《Trattato dell’arte della pittura scultura ed architettura 》(1584 年)中找到。事实上,在这本论文的第七册,也是最后一册中,作者为画家最常使用的图像提供了范本。特别是在论述“Della forma da dare alle tre furie infernali”(《三大地狱之怒的形式》)的第三十二章中,我们发现了这里要使用的范例:"正如我在另一本书中所说的那样,布纳罗托和塔迪奥-祖卡洛的弟弟 在绘画中也沿用了我从但丁那里摘录的这种对地狱的描述,在他们之外,提香表现了比自然更伟大的事物,并为它们涂上了神圣的色彩,就像被绑在高加索山上的普罗米修斯一样、被鹰撕裂的普罗米修斯,背着大石头的西西弗斯,被秃鹫撕裂的提修斯,还有他为查理五世的妹妹玛丽王后画的坦塔卢斯,以及独一无二的列奥纳多-芬奇,他展示了他把活生生的动物和蛇变成了令人惊叹的怪兽,他在一个轮子上画出了地狱狂怒的恐怖月脸,这幅画被送给了米兰公爵卢多维科-斯福尔扎,之后他又制作了另一幅画,这幅画现在就在菲奥伦扎。.............因此,他们可以表现为基督可怕的审判,就像在布诺罗蒂的作品中经常看到的其他各种姿态和形式,根据他的行为,在其中塑造出带着不屑和骄傲的面孔的身体,可以想象出许多这样的身体".

洛马佐的文字清楚地(也准确地)表明,哈布斯堡的玛丽亚委托提香创作的这组作品是实现复仇女神的身体姿态和表情的参考,从而在这些神话人物和提香的这组注定成为其典范的作品之间建立了直接的联系:因此,提香笔下的被诅咒者就成了 "复仇女神",而洛马佐为同一目的而提出的其他范本则是莱昂纳多的两只水母和米开朗基罗在《最后的审判》中描绘的被诅咒者。

卡拉瓦乔在红衣主教德尔蒙特的府邸期间,绘制了带有美杜莎的盾牌和带有朱庇特、海王星和冥王星的壁画:在后一种情况下,他从戈尔齐乌斯印刷版本中流传的提香罪人形象中汲取了灵感。事实上,如果我们将卢多维西壁画中的木星(图 24)与伊西奥内的雕刻(图 25)进行对比,我们就会明白其来源的可靠性。

米娜-格雷戈里(Mina Gregori)不仅证实卡拉瓦乔从戈尔齐乌斯创作的周期画中汲取了灵感,而且还补充了画家也熟悉提香的原始周期画这一事实:事实上,在这位学者看来,提香笔下的鹰以及鹰依附在提香身上的方式为他创作朱庇特形象的同一种动物提供了指导。Sybille Ebert-Schifferer也认为卡拉瓦乔熟悉荷兰人的作品,并在不久后创作的《圣马太殉难》中看到了它的影子。为了解释卡拉瓦乔如何可能熟悉这些模型,我们首先可以注意到戈尔齐乌斯的版画和提香周期画的模型在阿尔皮诺作坊中流传,此外,我们不能忘记卡拉瓦乔是彼得扎诺的学徒,而彼得扎诺曾是提香本人的学生。至于壁画中其他人物的背景,即海王星和冥王星,我们必须参考安东尼奥-坎皮(Antonio Campi)和文森佐-坎皮(Vincenzo Campi)在米兰圣保罗-康维索(San Paolo Converso)绘制的垂直透视壁画(彼得扎诺也曾在此工作过),或者卡米洛-普罗卡奇尼(Camillo Procaccini)在皮尔罗-维斯康蒂(Pirro Visconti)的仙宫绘制的水星壁画。我们还可以补充一点,在构思海王星的表情(图 26)时,他很可能使用了米开朗基罗一幅非常著名的画作中的发明,即一个被诅咒的灵魂。

这幅画是米开朗基罗送给杰拉尔多-佩里尼(Gherardo Perini)的礼物,通过许多印刷译本广为流传,最终成为表现极度痛苦的完美范本。该作品最有名的复制品是保存在乌菲齐美术馆(Uffizi)“Gabinetto dei disegni e delle Stampe”(图 27)中的一个时期摹本。这位学者将其与 “最后的审判 ”联系起来,这与主题相符,并建议将其与米诺斯面部左侧的恶魔(而非受诅咒的人)头像并置(图 28)。28),这是完全合理的,不过在我看来,这种图形证据完全可以与西斯廷礼拜堂《世界洪水》壁画中一个被惩罚的罪人(因此是一个被诅咒的灵魂)的尖叫形象相提并论,他的斗篷和头发被风吹动(与图中完全一样)(图 29)。

我们可以很自然地认为,卡拉瓦乔熟悉这幅画中的圣像,或者更有可能是在他非常熟悉的西斯廷小教堂中直接看到了洪水的形象。 这幅众神壁画可以追溯到卡拉瓦乔对当年作品中经常出现的尖叫头像产生浓厚兴趣并进行深入研究的时期。需要补充的是,这幅壁画在历史上有一个不同的名称,即 “愤怒”:因此,它的名称与提香的《被诅咒的人》如出一辙。事实上,16 世纪 60 年代(在洛马佐的论文发表之前)的一份美第奇目录中就是这样描述它的:“一张近乎愤怒的脸”。这就产生了这个绰号的来源问题,就米开朗基罗的这幅画而言,这个绰号显然不是来自洛马佐的论文。从这幅画的模型通过雕版印刷传播的方式来看,我们可以发现罗索-菲奥伦蒂诺(Rosso Fiorentino)在绘制《无间煞》时使用了这一模型,后来贾科莫-卡拉格里奥(Giacomo Caraglio)于 1524 年将其翻译成印刷品(图 30)。

因此,很有可能是由于罗索和卡拉格里奥的印刷翻译,美第奇的目录第一次让人们知道了米开朗基罗在《审判》中使用了这个被诅咒者的模型来塑造复仇女神的形象。洛马佐后来建议将米开朗基罗的所有受诅咒者形象作为表现三位受诅咒者的范本,由于表现力接近,他将这一做法推广到莱昂纳多的《美杜莎》和提香的《轮回》中。

米开朗基罗是卡拉瓦乔无法回避的试金石,他或许也想向罗马公众展示自己是新的米开朗基罗:他的朋友兼学者马尔齐奥-米莱西(Marzio Milesi)就此题材创作了一首诗,事实上,米开朗基罗的罗马壁画是卡拉瓦乔整个职业生涯中的重要创作源泉。沿着这条线索,一些学者--Sybille Ebert-Schifferer、Mina Gregori 和 Klaus Kruger--提出,米开朗基罗愤怒的图画也是卡拉瓦乔《美杜莎 》的灵感来源。 除了这个例子,我们还可以合乎逻辑地认为,画家肯定也利用了莱昂纳多绘制的带有美杜莎的车轮 这一类似先例来进行构思。这就引出了我们讨论的最后一部分,即卡拉瓦乔是如何在他的画作中使用洛马佐在《复仇女神》一段中提出的第三个也是最后一个肖像模式的,在此之前--正如我们所看到的--他使用了提香的被诅咒者和米开朗基罗的被诅咒者。事实上,卡拉瓦乔在他的画作中使用了洛马佐提出的所有三个例子:因此,鉴于卡拉瓦乔完全接受了这位米兰理论家的建议,他很有可能非常熟悉他的这段话。卡拉瓦乔创作的《带美杜莎的车轮》(图 1)(直径 55 厘米)很可能是红衣主教德尔蒙特委托他赠送给美第奇大公费尔迪南多一世的礼物,以弥补莱昂纳多所绘车轮的损失,莱昂纳多所绘车轮是美第奇收藏的一部分,已于 1587 年遗失。卡拉瓦乔的画作于 1598 年 9 月 7 日首次登记入册,可能是红衣主教在 1598 年 4 月 13 日开始的长途旅行中捐赠给大公的。因此,如果卡拉瓦乔必须以莱昂纳多的先例来衡量自己,那么他似乎完全有理由从莱昂纳多的先例中汲取灵感,然后以其 “风格 ”所特有的强烈、写实的色调来实现自己的主题版本。

鉴于我们并不掌握莱昂纳多图像的具体图式,评论家们普遍认为科内利斯-科特(Cornelis Cort)的版画(图 31)是最接近原作的复制品,卡拉瓦乔的图像正是由此而来。

然而,根据洛马佐的证词,我们知道莱昂纳多创作的美杜莎不是一幅,而是两幅,第一幅保存在米兰,第二幅保存在佛罗伦萨。 这种说法似乎完全正确,甚至在创作顺序上也是如此:事实上,瓦萨里在他的《莱昂纳多生平》(比洛马佐的论文早十五年)中也报道了同样的信息,即莱昂纳多将第一幅美杜莎送给了他的父亲皮耶罗-达-芬奇爵士。它是在一个扁平的无花果木轮上制作的:“莱昂纳多有一天拿到这个轮子,看到它扭曲、做工粗糙、笨拙,就用火烧了它,然后把它交给了一个车工,车工把它从原来的粗糙笨拙变得精致平整。之后,他用自己的方式给它涂上灰泥并做了造型,然后开始考虑在上面画些什么,以达到与美杜莎头像相同的效果,从而让那些来冒犯它的人感到恐惧”。皮耶罗随后将其转卖给了一些商人,这些商人又将其转卖给了米兰公爵:“皮耶罗先生在佛罗伦萨将莱昂纳多的画作秘密卖给了几位商人,他们都是公爵。Et in breve ella pervenne a le mani del duca di Milano, vendutagli 300 ducati da detto mercatanti”。 莱昂纳多后来创作了第二幅以美杜莎为主题的作品,瓦萨里告诉我们这是一幅画而不是轮子,收藏在科西莫一世-德-美第奇的藏品中:"他突然想到用油画来描绘美杜莎的头像,她的头上有蛇的发型,这是可以想象的最奇怪、最奢侈的发明;但作为一件作品,这需要时间,而且他的所有作品几乎都是如此,它仍然不完美。这就是科西莫公爵宫殿中的精品之一。

在这一点上,莱昂纳多绘制的图像是什么样子的?似乎更有可能的是,画家首先接触到了一些与保存在米兰的那幅画相关的图像:因此,要找到这样的例子,就必须在该地区的画家中寻找蛛丝马迹。1537 年,朱利奥-坎皮(Giulio Campi)在克雷莫纳绘制了一幅壁画,描绘的是圣阿加莎在狱中的夜景,如果我们仔细观察,就会发现一个又小又薄的扁圆盾牌(图 32,我要感谢建筑师弗拉维奥-卡萨里诺(Flavio Cassarino),他允许我们使用这幅美丽的图像,使我们能够完美地捕捉到壁画的细节),实际上是一个铸造器,里面有一个美杜莎的脸,与我们正在寻找的物体相对应。背景被涂成绿色,圆环被金色的装饰线包围,脸部具有强烈的立体感,使其能够脱离盾牌的平面并斜向伸出,在盾牌上投射出自己的影子(左侧),这与卡拉瓦乔的铸模一模一样,甚至嘴部的细节也是张开和扭曲的,所有这些元素让我们能够完美地把握壁画的细节。所有这些元素使这幅画整体上成为最接近卡拉瓦乔作品的肖像画(至少比科特的雕刻更接近)。

那保存在佛罗伦萨的那幅呢?我也试图回答这个问题,在对泽里基金会档案进行研究后,我发现了这幅《复仇女神》(图 33)。如果我们仔细观察左边的特西芬,就会发现她的脸与卡拉瓦乔所画的非常相似。这是一幅 64 x 50.8 厘米的画布,1965 年在苏富比拍卖行拍出(图 33):泽里将这幅画归类为 16 世纪佛罗伦萨的一幅无名画作,它也可能是卡拉瓦乔范本的衍生品,但如果不是这样,那么这幅画确实可能反映了莱昂纳多画作的外观,在没有其他信息的情况下,我们暂时只能满足于这一痕迹。

卡拉瓦乔的《美杜莎》在当时引起了不小的轰动,因此成为巴洛克著名诗人创作的两首抒情诗的主题,马里诺 (1601 年)对这幅画有如下表述“Hor qua i nemici fian, che freddi marmi/ Non divengan repente/In mirando, Signor, nel vostro scudo/ Quel fier Gorgone, e crudo,/ Cui fanno orribilmente/ Volumi viperini/ Squallida pompa e spaventosa à crini?/ 但是什么?你需要的武器不多,/你需要的是可怕的怪物:/因为真正的美杜莎是你的勇气”,然后是穆尔托拉 (1604年),“这是美杜莎的/毒发/千百条毒蛇的武装吗?/是的,是的,难道你没有看到,/她的眼睛是如何扭曲和转动的吗?/快逃吧,如果你的眼睛感到惊讶/她也会把你变成石头”。水母一般被解释为具有驱邪的价值,即它是一个能够驱除邪恶的物体,但除了这种感官上的解释之外,弗里德兰德和莫尔还提出了一种更进一步、更精确的解释,他们参考了里帕的《图像学》。事实上,佩鲁贾在谈到 “理智 ”时告诉我们,“一个人对敌人的胜利,是与内心的人战斗的胜利,是以克里斯托的身体和清晰度为代表的胜利,它使人变得愚昧,不懂理智,就像美杜莎的头颅使那些看着它的人变得愚昧一样”。因此,这些学者根据这段话并结合前红衣主教德-美第奇的人性特征,将这幅画解释为美德战胜感官的象征:“里帕在《图像学》中将美杜莎的头颅定义为理性战胜感官的象征,感官是 ”美德 “的天敌。里帕在《图像学》中指出,美杜莎象征着为了美德,理性战胜感官”(莫尔)。欧亨尼奥-巴蒂斯特(Eugenio Battisti)也以类似的方式对其进行了诠释,强调了它对那些收到它作为礼物的人的警示价值,事实上,它的作用是警告它的主人警惕世间的淫荡。因此,这里又出现了一种寓言式的解释,完全符合两位红衣主教的形象和 Insensati 学院的利益:通过拒绝屈从于感官来战胜感官。从绘画的角度来看,卡拉瓦乔在这幅画中也开始了他对绘画中空间构造主题的个人思考,这将是他艺术的基本脉络之一。他在这幅画中阐述的空间概念是虚幻的,也是非常奇特的,因为正如莫尔所正确描述的那样,他试图以极端的写实主义手法营造出一种错觉,即头部被投射到画作所处的物理空间之外,也就是投射到观察者的方向:正如莫尔正确描述的那样:"然而,效果最显著的是非凡的 错视效果,盾牌的凸面看起来是凹陷的,悬浮在盾牌前的头颅似乎看向了真实的空间,这样鲜血就可以滴落到下面的地板上,而真正的美杜莎(但肯定不是这个模拟恐怖的年轻人)呼出的腥臭气息就可以刺激观察者的感官"。卡拉瓦乔在这里提出的问题是要创造出一个让观众产生幻觉的形象,从而强烈地冲击观众的感官:他要让观众有一种亲临美杜莎面前的感觉,鲜血就是从美杜莎身上流出来的。卡拉瓦乔正是通过对这一场景精心策划的暴力,做出了革命性的举动:这幅作品实际上是绘画的真正分水岭。在此之前,卡拉瓦乔的画作(除了《被蜥蜴咬伤的男孩》中的狰狞面孔)都充满了一种微妙而无处不在的宁静氛围:《弹琵琶者》、《好运》、《提着果篮的男孩》或《音乐会》等等,他笔下的人物似乎都沉浸在静止的空间中,充满了一种平静的感觉,这种感觉在《飞入埃及》中达到了顶峰。在《美杜莎》中,范式完全改变了;梅里西在这里以一种非常写实的方式(这是他的强项)表现了血腥的恐怖和暴力,这种暴力不久后在后来的作品中也会转变为光线对比的暴力, ,即使 "迈克尔在德尔蒙特任职期间就已经开始凝结百叶窗"。在这幅作品中,美杜莎的凄厉叫声因其变成石头而永远定格在画面上,她令人不寒而栗的尖叫声也因此被赋予了永恒不息的含义。卡拉瓦乔在这幅画中所营造的悬浮效果令人叹为观止,与之相对应的是,这幅画中的头部被巧妙地放置在一个

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。