韦纳-瓦卡利(Wainer Vaccari)的最新作品笼罩着神秘而深邃的阴影。这并不是说这位摩德纳艺术家过去习惯于向公众展示那些更容易探究的作品:瓦卡利对象征主义的迷恋一直影响着他的创作生涯,从一开始,他的油画作品就像是被一块深不可测的毯子所掩盖,过滤了现实,并以 “深邃”、“私密”、“亲切 ”的面目呈现出来。在这个遥远而奇妙的世界里,奢华的人群悄无声息地熙熙攘攘,难以辨认,他们的惊奇程度丝毫不亚于作为其行动剧场的那些地方。这些新作品于 2021 年底至 2022 年初在特伦托市民画廊举办的个人展览Certezze soggettive上展出,作品中浮现出他对故土的回忆,标题也唤起了人们的回忆。例如,在《冈萨加人的土地》这幅画中,一些手持武器的壮汉搅动着湖水,在阴沉的树叶保护下,几乎掩盖不住其中一个壮汉身后出现的不寻常且令人不安的黏糊糊的动物。在《Sotto riva》或《Dove l’acqua è dolce》等作品中,艺术家将镜头对准了一个从树林中走出来,用嘴唇舔着湖水的人物。背景中矗立着树木,也许是柏树,让人联想到布克林的最爱。空气中弥漫着缥缈的雾气,天空和水面都染上了银色:这是波河谷冬季的光线,是波河谷悬浮的光线。

在瓦卡利的作品中,还保留着某些埃米利绘画中典型的稠密而油腻的材料,以及至少从 14 世纪开始的几个世纪以来所形成的富有表现力的自然线条。弗朗切斯科-阿坎吉利(Francesco Arcangeli)可能是这条路线最伟大的学者,他谈到了身体、动作、感觉和幻想,介于自然主义和表现主义之间。瓦卡利的诗学也从未放弃这些元素,在他最新的作品中,这些元素被注入了更多的抒情色彩:就像费尔南-克诺普夫(Fernand Khnopff)和阿尔方斯-奥斯贝尔(Alphonse Osbert)的象征主义幻想一样,埃米利的风景被这层朦胧的面纱所改变,呈现出梦幻般的形象。瓦卡利在 2000 年代初的作品中留下了转折点的痕迹,当时他对作品主题进行了一种扫描,他自己称之为 “扩展像素”,从而使作品主题得以再生。这就是韦纳-瓦卡利的新作品,正如弗拉维奥-阿伦西(Flavio Arensi)所写的那样,“向往一种不可抗拒的、令人满意的欲望”。

人们会认为它们是水的幻象:液体元素始终存在于瓦卡利的研究中,它是核心,是荣格学意义上的原型,指的是从无意识中重新浮现的原始图像。看着《在冈萨嘎的土地上》,艾米利亚的薄雾就会浮现在脑海中,波河谷地沉闷季节的记忆就会升起,人们似乎听到了翁贝托-贝林塔尼诗歌的声音、翁贝托-贝林塔尼是曼图恩低地的天才,他在波河岸边的傍晚吟唱着翠绿的天空,倾听着回荡在沟渠水面上的神秘声音,唤起了夕阳下乡村的忧郁,能够启发人们思考深刻的存在问题。看着《在赫尔维蒂山谷》,人们不禁会想起瓦卡利度过童年的瑞士,想起他在孩提时代用 “广泛的、祖先的精神 ”来衡量自己的地方。正如瓦卡利本人在《Certezze soggettive》目录中与加布里埃尔-洛伦佐尼(Gabriele Lorenzoni)的访谈中所解释的那样,“一种与农民文化和四季轮回相关的古老异教仪式的永恒”。从任何意义上讲,这都是一种回归,始于新千年的 1910 年代中期,促使瓦卡利创作这些新作品:回归 20 世纪 80 年代和 90 年代的绘画语言,走过他创作活动最极端的阶段,回归他曾经珍视的主题。他自己给自己的定义是 “一种新的需要”:“以前道路的推动力已经耗尽,我只能回到我的脚下,当然是以新的眼光和精神”。

我们有必要追溯到 1983 年,以便一方面了解这一行程的起源,另一方面了解对其产生影响的事件。这一年,瓦卡利的首次个展在摩德纳的马佐利(Mazzoli)画廊举行,之所以能举办这次展览,要归功于他的胆识:埃米利奥-马佐利(Emilio Mazzoli)了解瓦卡利的作品,曾要求瓦卡利将近期创作的所有作品卖给他。展览的名称是 "蓬勃、深沉、严肃的艺术“,由阿奇尔-博尼托-奥利瓦(Achille Bonito Oliva)策划。博尼托-奥利瓦在展览所附的评论文章中写道:”对于无色现实的贫血症“,”艺术家用另一种疾病--旺盛的表现形式来回应,通过这种表现形式来弥补压倒他的数量比例。作品的炽热温度向他展示了艺术是一个怎样的过程,在采用自身内部规则和特定语言的同时,在日常的不透明中创造出空隙,为世界带来不同的可见性"。瓦卡利向世人展示的是真正的热情奔放,真正渴望突破灰色习俗,真正具有远见卓识的敏感性。从字面上看:1982 年的自画像是瓦卡利最著名的作品之一,它首先证明了瓦卡利对自身身份的渴望,对艺术家自我观念的探究,同时也是一份明确的诗歌宣言。画家以四分之三的姿势展示自己,右手拿着调色板和一对画笔,这是一幅坚定而毫不妥协的十七世纪自画像,如果不是因为除了画笔,画家还拿着一根手杖,并决定以狞笑的表情面对观众,以及裹在巨大的黑色帕兰德拉纳中,这仍让人联想起柏林国家美术馆中著名的自画像中布克林的装束,自嘲之意溢于言表。然后是潘神,基督教将森林之神转化为负面象征,潘神咬着他的胸口,成为他灵感的野性寓言。因此,从一开始,他的作品中就流露出对自我形象的嘲弄。在他的画作中,这种嘲讽经常出现:例如,在《商人》中,一系列戴着可笑头饰的人物(其中我们还在镜子中看到了瓦卡利本人)都在做着我们无法理解其含义的动作,有时在我们看来,这些动作充满了疯狂的灵魂。瓦卡里画中人物的行为逻辑是无法解释的,这是他绘画中的另一个常识:不确定性是瓦卡里解读不确定现实的方法,而这种不确定性同样无法按照预先设定的方案来理解。

在这幅画中,瓦卡里将巴奇小教堂中皮耶罗-德拉-弗朗西斯卡(Piero della Francesca)庄严的空间扩展(正如维托里奥-斯加尔比(Vittorio Sgarbi)正确指出的那样,瓦卡里将帽子的怪异形状夸张到了癫狂的地步)嫁接到了建立在新萨克利希凯特(Neue Sachlichkeit)作品基础上的具象文化中,而瓦卡里是新萨克利希凯特最聪明的诠释者之一。“瓦卡利在谈到 20 世纪初的德国画家时说:”尽管他们之间存在着巨大的差异,但他们都是关注人体、风景和日常生活现实的艺术家:他们的远见卓识和表现主义力量吸引着我,引导我对人物进行变形,在始终保持人物形象的前提下撕裂人体特征。首先是克里斯蒂安-沙德(Christian Schad),他可能是新客观主义者中最不激进的一位,瓦卡利从他那里借鉴了在画布上呈现饱满、精确、锐利的人物形象的能力,但却显得遥远、令人不安,甚至会激起不安和骚动,而人们却并不真正了解其中的原因。通过暗示,我们也可以得出威廉-拉赫尼特(Wilhelm Lachnit)孤独而幻灭的现实主义。然后,还可以加上 Cagnaccio da San Pietro 的魔幻现实主义的令人不安和尖锐的具体性。不过,我们还可以追溯到更久远的年代:例如,《商人》也让人想起十七世纪荷兰绘画中大量出现的民兵。In the Shadow of Cathedrals》等作品引用了金贝尔艺术博物馆收藏的《圣安东尼的诱惑》,这幅画最著名的是米开朗基罗的作品。LaRonda di giorno》从标题开始就参考了伦勃朗,但三十多年来一直在瓦卡利画布上出现的剃光头颅的东方人队伍,则让人想起勃鲁盖尔的《盲人的寓言》。同样是《渔妇》,她躺在大自然中,就像皮耶罗-迪-科西莫(Piero di Cosimo)笔下毫无生气的普罗克里(Procri),但她的身体却让人想起 17 世纪感性的抹大拉(Magdalene)。

此外,瓦卡利的技艺还能带领我们回到过去。“弗拉米尼奥-瓜尔多尼(Flaminio Gualdoni)写道:”他的作品风格独特。弗拉米尼奥-瓜尔多尼(Flaminio Gualdoni)写道,"他的风格变得松散而精确,由简短的笔触和耐心的上釉组成,在人物的衣服上,瓦狄克式的棕色、灰色的边缘、朦胧的泥土色和法国式的黑色,缠绕着简短而强烈的嘎兰扎漆、朱砂、靛蓝等色彩。金色的光晕笼罩着一切,令人惊异,或者在其他地方是银色的,但坚定、锐利,几乎不受强烈高光的刺激,将人物和空间剪影化,如同十六世纪神秘的室内装饰,或者波克兰式的梦幻自然环境。此外,他还具有一种与生俱来的不朽感,在观察《吉罗瓦戈》时就能明显感觉到这一点,这是对安东尼奥-东希的《杂耍者》的一种讽刺性致敬,而他的潜水员形象或许更能体现这一点,我们可以大胆地将其与阿图罗-马尔蒂尼的雕像相提并论。

此外,还有各种情境、场景、人物,他们全神贯注地从事着对我们来说似乎毫无意义的活动,这就是瓦卡里神秘、缓慢、疯狂、专注、默默忙碌的喜剧上演的大舞台。他笔下的人物在一个本身就不确定、难以解读、无法按时间顺序准确定位的世界中活动。这个世界用斯加尔比的话来概括就是:“一个由未受污染的大自然构成的小天堂,这里的人们奇形怪状,具有东方特征,从事着神秘的仪式,像童话故事一样纯洁,有时感性到令人挑衅的地步,整体上宁静祥和,但也不乏刺鼻的焦虑”。无独有偶,斯加尔比一直将瓦卡利的世界与费里尼的意象联系在一起,他甚至在 1991 年发表在《欧洲人》上的一篇文章中称瓦卡利为 “画布上的费里尼”。

这些就是韦纳-瓦卡利艺术活动空间的坐标。在此期间,这位埃米利安画家的艺术世界发生了翻天覆地的变化,令评论界大吃一惊,他的艺术方向发生了意大利当代艺术史上最令人震惊的变化之一。这是一次突如其来的方向性巨变,但肯定不是不连贯的,因为对瓦卡里来说,绘画首先是一种需要。对艺术史的引述逐渐让位于凹版图像,但这并不仅仅是改变瓦卡利兴趣的必要因素,这种情况并不奇怪。事实上,瓦卡利的语法本身就发生了根本性的变化:就好像画家开始使用另一种语言,与最初的语言完全不同。因此,他的绘画从缓慢、细致和沉思变得直接、快速、近乎本能和符号化,甚至似乎与他的诗学格格不入。白色背景上的面孔,由短而快的笔触构成的符号,表面上看似乎覆盖了通常取自大众传媒的图像,但仔细观察,却赋予了人物以生命:看似综合,实则分析。因此,人们不禁要问,在 20 世纪 90 年代末之前,瓦卡里的艺术一直以 “天堂 ”为特色,而现在是否已经没有机会看到这些 “天堂 ”了呢?十多年后,答案出现了:一种新的秩序确保了它们的再次出现。

梦幻世界回来了,早年的稀有氛围回来了,不确定性的诗意回来了,甚至无处不在、神秘莫测的东方人也回来了(有时甚至像《龙德》中那样连成一排:例如,在《Di torre in torre》这幅画中,他们正爬上摩德纳大教堂的钟楼 Ghirlandina),他作品中引人入胜、欺骗观察者的巨大神秘感也回来了。2014年,瓦卡利在汉堡的利维画廊(Levy Gallery)再次向公众和评论家展示了自己的作品,并以 "有时,他们回来了 "作为展览的标题。有时,瓦卡利的回归会给人带来爆燃的力量,就像《生日快乐》这幅作品,其标题与我们在画布表面观察到的内容完全无关:其中一个剃着光头的人物从池塘中走出来,在他面前,一个女人几乎是在张开双腿诱惑他。之前发生了什么,之后又会发生什么,我们不得而知。相对人的任务就是试图揭开这个谜。

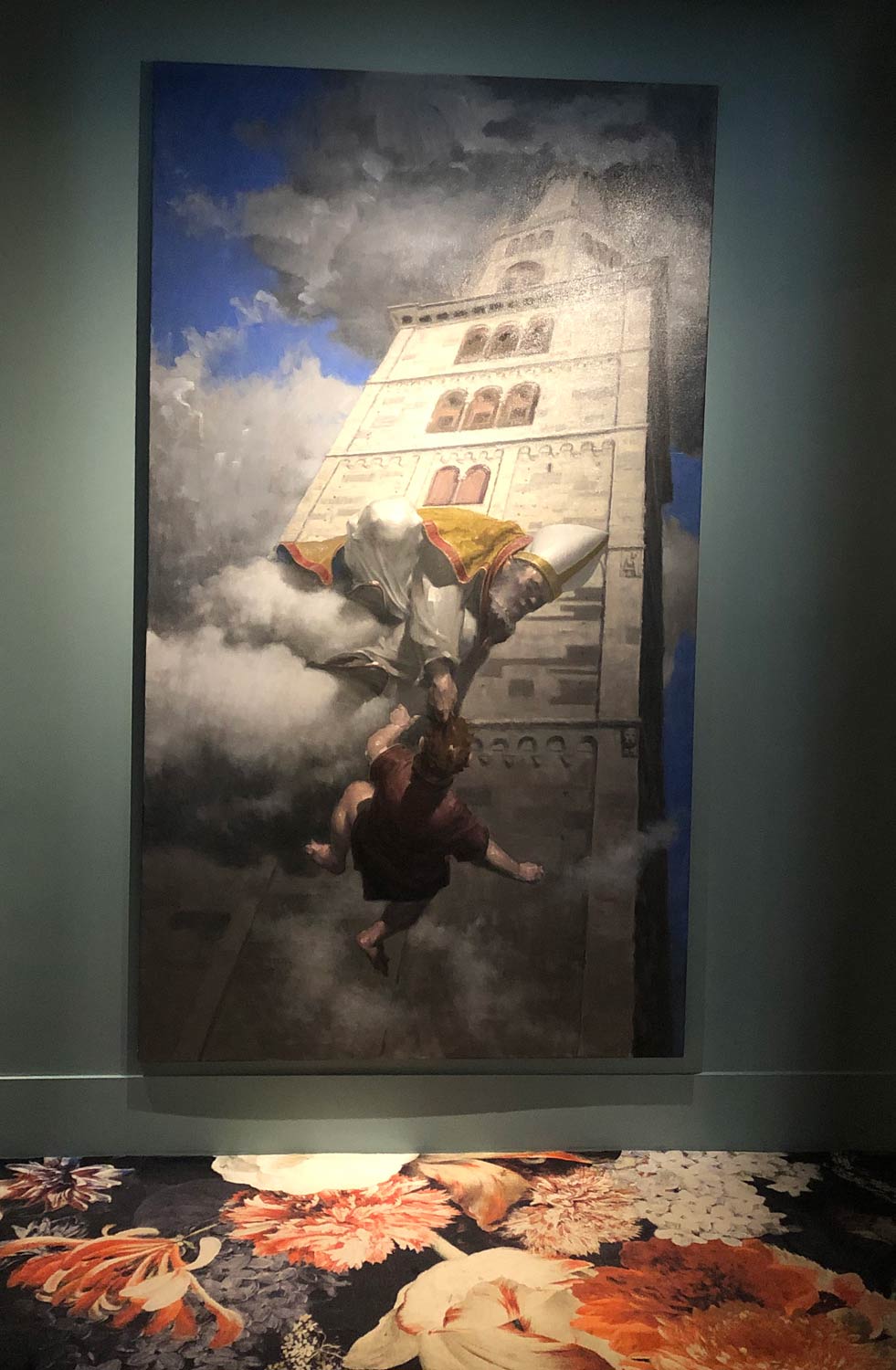

近代以来,人们更加执着地回归熟悉的事物,回归本省。正如我们在开头所看到的那样,一个省份作为根源和记忆的缩影,以一种抚摸超现实的惯常方式被唤起:如果说瓦卡利在费里尼身上找到了电影中的同源物,那么在文学作品中,则可以与切萨雷-扎瓦蒂尼(Cesare Zavattini)故事中的埃米利幽默相提并论。观察瓦卡里最近的作品之一《圣杰米尼亚诺的奇迹》时,人们可能会这么想,该作品以强有力的潜台词迎接马西莫-博图拉(Massimo Bottura)的弗朗西丝卡纳餐厅(Osteria Francescana)的顾客,并让人想起丁托列托(Tintoretto)最大胆的短篇小说,讲述了摩德纳守护神最著名的神迹之一:据传,一个孩子和他的母亲一起爬上了吉尔兰迪纳山,望着窗外,小家伙掉进了空洞里。母亲向圣人祈祷,圣人准时出现,把小家伙拉到了安全的地方。瓦卡利画的是圣人杰米尼安努斯在孩子落地前几米抓住他(字面意思,因为他抓住了孩子的头发)的情景。“瓦卡利说:”我试图让这个场景更加可信。“如果它来自天空,那么唯一可能的载体就是云。在许多其他壁画中,圣人都靠在云朵上。然后我对自己说:”魔鬼 “是一个大胆的设想,它能使场景充满戏剧性。于是,我从下方进行了描绘。孩子即将落地。他距离地面只有几米远。吉尔兰迪纳在透视图中。圣人抓住他的头发。我的故事到此结束”。从根本上说,这是一幅刷新了宗教图腾的油画,讲述了一个动作片中的营救故事。

最近,随着人们对具象绘画的重新发现,尤其是收藏家们对那些在整个 20 世纪,有时甚至在 20 世纪之后,仍以超现实主义的语言和主题来衡量自己的画家的追捧,人们对瓦卡利的关注再次增加。支持今年威尼斯双年展项目的选择是这些新兴趣的最有力证明,而这些新兴趣与新先锋派的研究不同,新先锋派直到不久前还占据着这一领域。直到不久前,关于瓦卡利当代性的讨论仍不绝于耳。所有将当代性理解为一种激进主义的人,都会在他的回顾性目光、他与传统的联系、他对陈旧语法的恢复面前质疑自己,即使他与自己的时代是一致的,他也不允许恢复的立场,或者理解为纯粹而执着的实验主义(那么,它是多么的虚荣和循规蹈矩也就无关紧要了)。瓦卡利之所以是当代画家,首先是因为他生活在当下,工作在当下,表达在当下,这是一个不容忽视的条件。此外,他的研究还诞生于一个必然会过时的历史时刻:卡洛-萨拉写道,在后现代主义的肯定氛围中,“恢复多样性,甚至是地方性的多样性,以及对视觉传统的重新诠释受到青睐。在前进的同时,懂得如何收集和借鉴过去视觉文化这一伟大’启示’的某些瞬间”。这是瓦卡里研究的出发点。

但是,如果尼采在《无为的思考》中所坚持的观点是正确的,即那些完全意识到不可能逃离自己的时代,并与自己的时代同呼吸共命运的人,瓦卡里也许比其他人更具有时代感。他完全意识到不可能逃避自己所处的时代,并有意不以怀旧者的目光向后看,他的行为与神话和主流观念背道而驰,因此他能够成熟地超脱,从而不适应、不顺从,并对当代性进行精确的解读。用阿甘本的话说,“当代性 ”是 “与自己的时代的一种独特关系,它与时代相依为命,同时又与时代保持距离;更确切地说,它是与时代的关系,它通过错位和不合时宜而与时代相依为命。那些与时代完全吻合,在每一点上都与时代完美契合的人,并不具有当代性,因为正因如此,他们看不到时代,他们无法将目光紧紧盯住时代”。瓦卡利以画家的修养、文化和自由所赋予的超脱来看待当代性,他没有被僵化的学术主义所束缚(事实上,情况恰恰相反:他不把传统作为庇护所,更不把传统作为退路,而是用他的远见卓识解读传统,质疑现实在他的作品中,激情、梦想和记忆的深度被挖掘出来,挽歌和怪诞、痛苦和异常、家庭和喜剧交织在一起。总之,在这里,生活的戏剧及其所有的不确定性都会发挥作用。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。