Die Ausstellung über Rubens, die bis vor wenigen Tagen im Palazzo Reale in Genua stattfand, präsentierte unter einer Reihe von bisher unveröffentlichten Werken ein Gemälde, das den heiligen Sebastian darstellt , der von Engeln geheilt wird. Es befand sich in einer Privatsammlung, war aber einige Jahre lang eine Leihgabe des Rubenshuis in Antwerpen und wurde nur zweifelhaft “Rubens und Werkstatt” zugeschrieben.

Das Werk, das mit einigen Abweichungen als autographe Replik des Exemplars in der Galleria Corsini in Rom präsentiert wurde, hatte bereits an der Ausstellung Berühmt werden. Peter Paul Rubens, die 2021-2022 in Stuttgart stattfand, wo es von Büttner selbst nur zweifelhaft dem Maler zugeschrieben wurde. In dem von Anna Orlando zusammengestellten Dossier werden die zuvor geäußerten Zweifel an der mutmaßlichen Urheberschaft des Gemäldes nicht erwähnt, das bei dieser Gelegenheit direkt als Originalwerk von Rubens präsentiert wird, ohne dass es einer kritischen Erklärung bedarf.

Im Gegensatz zu der Version im Palazzo Corsini, deren Zuschreibung an den Meister heute allgemein anerkannt ist, die aber bereits Gegenstand von wechselnden Zweifeln über ihren Platz im Verlauf seiner Tätigkeit gewesen istDie in der Ausstellung gezeigte neue Version wurde ohne zu zögern auf das Jahr 1615 bezogen und mit einem von Engeln geheilten Heiligen Sebastian identifiziert , der mit kompatiblen Maßen in einem Inventar von 1722 zitiert wurde, das sich auf die Sammlung von Carlo Filippo Antonio Spinola Colonna bezog, was den Verfasser der Akte zu der Annahme veranlasste, dass der ursprüngliche Auftraggeber sein Vorfahre Ambrogio Spinola oder dessen Sohn Filippo war. Die Frage ist jedoch zu komplex, um sie mit wenigen Worten zu beantworten, und muss auch im Verhältnis zu anderen existierenden Versionen betrachtet werden.

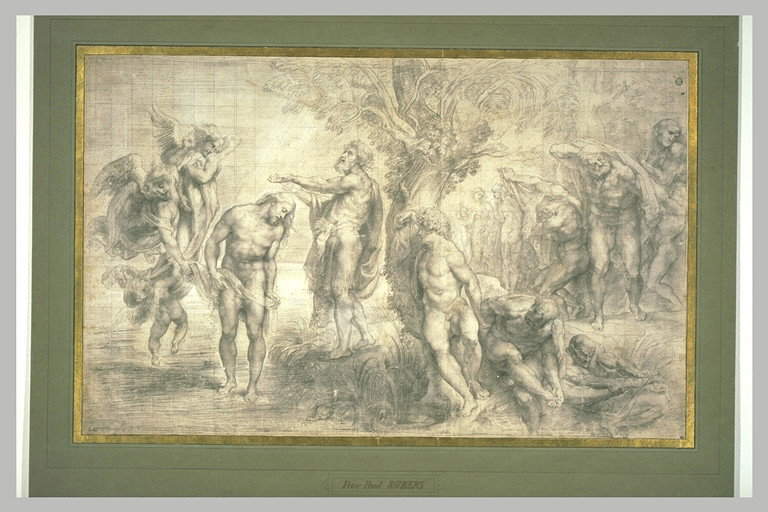

Das Exemplar aus dem Palazzo Corsini, das die deutlich spätere Hinzufügung von zwei Engeln aufweist, wurde von Michael Jaffé mit dem Hinweis auf die Zeit um 1608-1610 aufgelöst (Jaffé, Rubens 1989, S. 162, Nr. 75), während eine ähnliche Version aus einer Privatsammlung, die die Variante des weißen Vorhangs enthält, der einen Teil der Nacktheit des Heiligen bedeckt, hinter seine Büste gedreht ist und von einem der beiden kleinen Engel auf der rechten Seite über seine Schultern gehoben wird, als Kopie aus dem 17. Hans Vlieghe (1973; Corpus Rubenianum, Heilige, Bd. II, Nr. 144S. 147-148) stellt fest, dass eine große Zeichnung aus dem Besitz des Louvre, die die Taufe Christi darstellt und sich heute im Musée des Beaux Arts in Antwerpen befindet, von Rubens für eines der drei Gemälde angefertigt wurde, die er 1604 im Auftrag von Vincenzo Gonzaga für die Hauptkapelle der Kirche der SS. Trinità in Mantua anfertigte, zeigt im Zentrum der Komposition einen nackten jungen Mann, der sich an einen Baum lehnt und später aus der großen Figurengruppe des großen Gemäldes für die Kirche ausgeschlossen wurde. Der Ausschluss dieser einzelnen Figur scheint seinen Grund darin zu finden, dass sie stattdessen, fast als Zwilling, im Heiligen Sebastian, der von Engeln umsorgt wird, in der Nationalgalerie des Palazzo Corsini in Rom verwendet wurde, woraus Hans Vlieghe passenderweise die Ausführung des Werks zu einem Zeitpunkt zwischen der Entwurfszeichnung und der endgültigen Umsetzung auf die Leinwand ableitet, also um 1601-1603.

Pieter

Pieter Pieter

Pieter

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Werk durch stilistische Züge und ein weniger kontrastreiches und dramatisches Verhältnis zwischen Licht und Schatten als in den frühen italienischen Jahren von Rubens gekennzeichnet zu sein scheint, was Jaffè dazu veranlasste, es auf die Zeit nach der Rückkehr des Malers nach Antwerpen zu datieren.

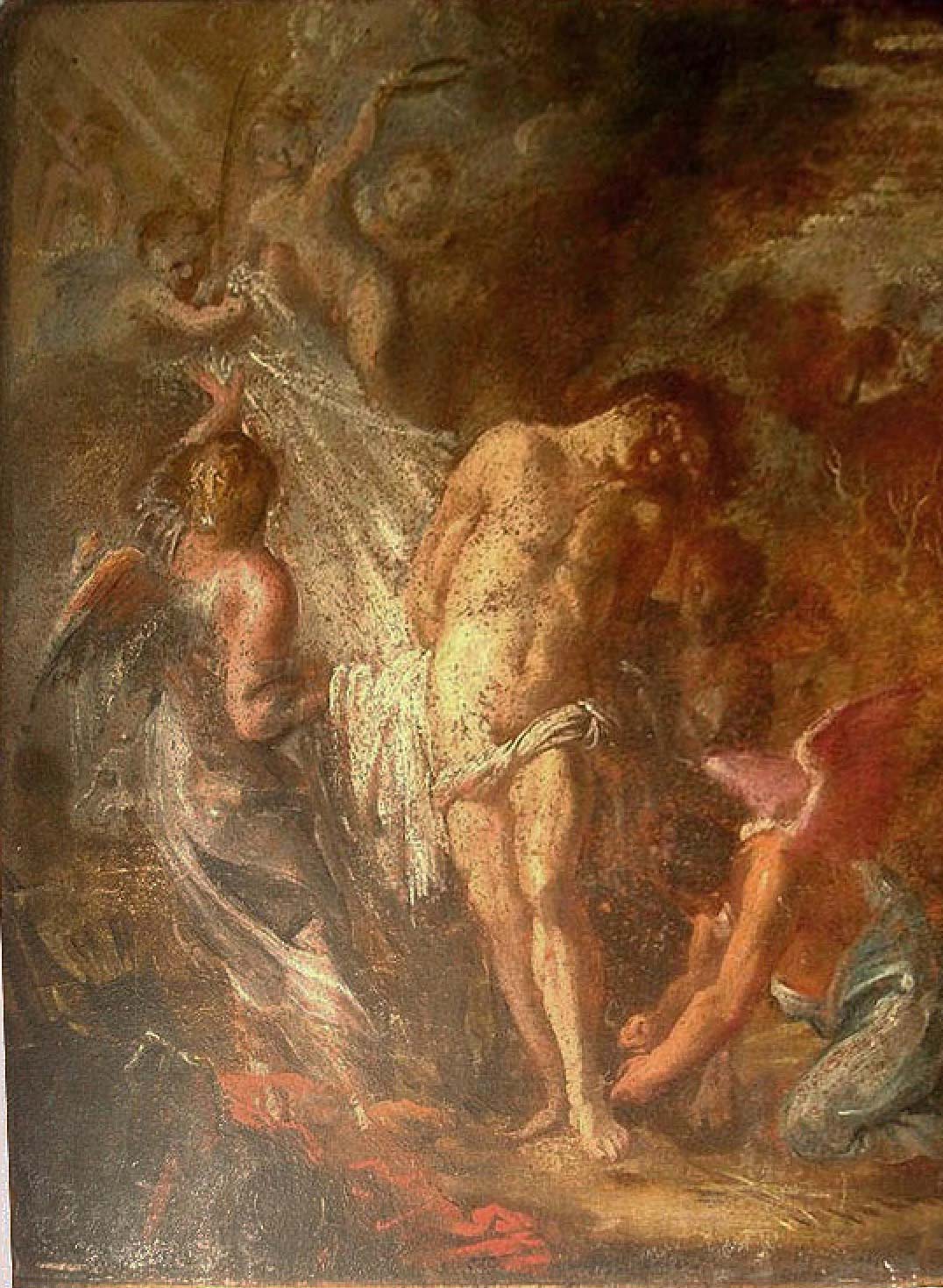

Auch andere Elemente deuten heute darauf hin, dass die Ausführung eines ähnlichen Werks in die Zeit von Rubens’ Aufenthalt in Mantua fällt. Tatsächlich hatte der Maler zunächst daran gedacht, die Christusfigur zu verwenden, wobei er sich wiederum auf dieselbe Komposition stützte, die er für die Kirche in Mantua entworfen hatte, wie eine knappe Skizze zeigt (Standort unbekannt, bereits in Paris, Millon et Associés, 1/03/2013, Nr. 33, Öl auf Papier auf Tafel geklebt, 23 x 18,5 cm, als École flamande debut du XVIII siècle), deren stilistische Verwandtschaft zu den noch etwas herben Modi wir bereits aus seiner frühen italienischen Periode kennen, wie das Martyrium der Heiligen Ursula, heute im Herzogspalast in Mantua, das aus dem Kloster S. Orsola, oder der Sturz des Phaeton aus einer Londoner Sammlung (M. Jaffé, Rubens andItaly, 1977, S. 78, Abb. 234-235), ist offensichtlich. Auch der Rest der Komposition scheint in der Skizze anders konzipiert worden zu sein, mit Ausnahme der Figur des knienden Engels auf der rechten Seite, die für die Bestätigung des Zusammenhangs mit der endgültigen Fassung, die Gegenstand dieser Arbeit ist, wesentlich ist.

Um neues Licht in die Angelegenheit zu bringen, zumindest um den überzeugendsten Aspekt der ursprünglichen Version wiederherzustellen, gibt es einen weiteren unveröffentlichten Entwurf des Werks, der sich in einer englischen Privatsammlung befindet (Öl auf Leinwand, 115 x 92 cm), dessen Abmessungen mit denen des Spinola-Dokuments übereinstimmen und das gleiche Verhältnis von Höhe zu Breite aufweisen.

Das Werk zeichnet sich durch ein Farbregister und eine Hell-Dunkel-Intensität aus, die entschieden mehr derjenigen entsprechen, die Rubens’ Arbeitsweise in seiner ersten italienischen Periode am Hof von Vincenzo Gonzaga kennzeichnete, als er sich ganz dem Studium der großen italienischen Malerei widmete.

Eine klare Alternative zu der in der Ausstellung gezeigten Version, die noch weiter von den typischen Modi der frühen italienischen Jahre von Rubens entfernt zu sein scheint als die der Galerie Corsini, die sich durch eine Palette mit gedämpften, zu einem dominanten Perlgrau neigenden Tönen und durch eine sorgfältige und eher zeichnerische Ausführung auszeichnet, die auf dem Gemälde mehr als deutlich zu erkennen ist.Die sorgfältige Ausführung, die mehr Zeichenkunst als Malerei ist, verflacht in der gedämpften Beziehung zwischen Licht und Schatten, in der keine Erinnerung an die chromatische Kraft und die strukturelle Funktion der Farbe venezianischer Abstammung erkennbar ist.

Der

Der Detail des

Detail des Detail von

Detail von Ausschnitt

Ausschnitt Ausschnitt aus dem

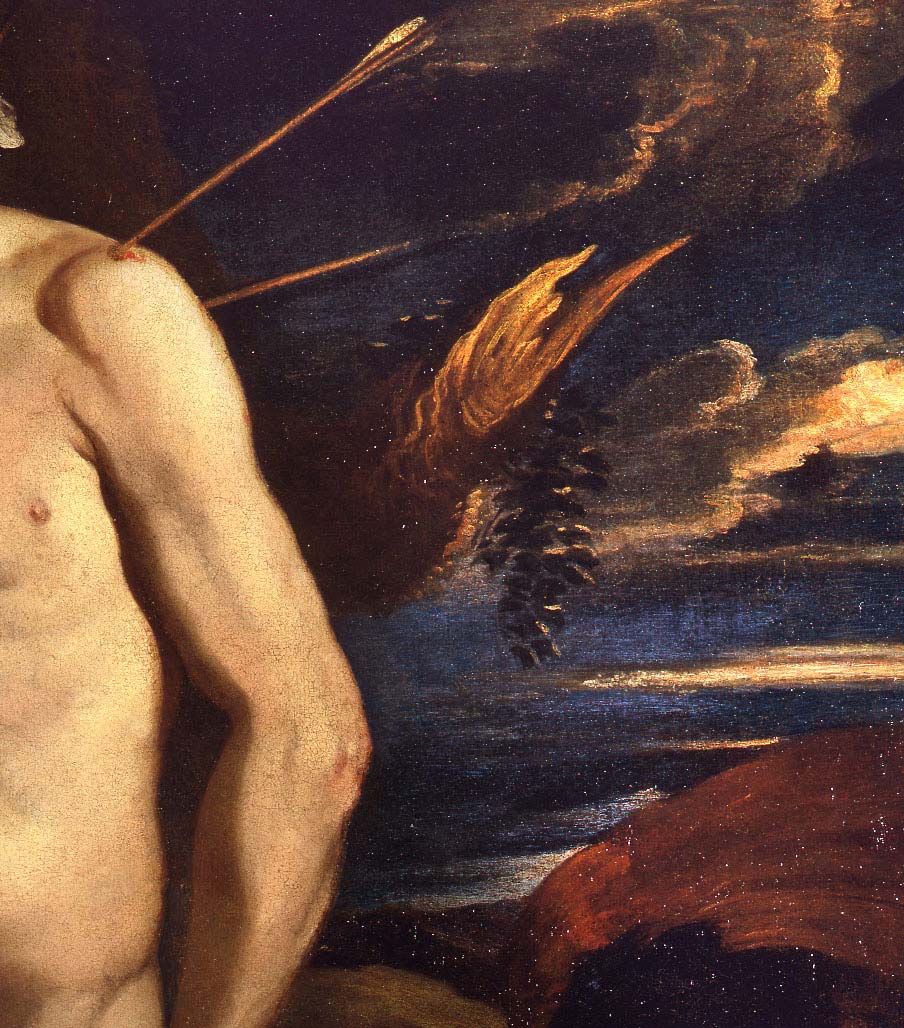

Ausschnitt aus demIn dieser noch nie dagewesenen Version des heiligen Sebastian, der von Engeln um sorgt wird, sollte man besonders auf die Ecke des tiefblauen Himmels achten, die von leuchtenden Schlieren und rosafarbenen Wolken durchzogen ist, wie in einem typischen Sonnenuntergang in der Lagunenmalerei, der in der flämischen figurativen Tradition kaum vorkommt, dafür aber absolut typisch für viele venezianische Gemälde und das Repertoire vor allem zahlreicher Werke von Tizian, dem von Rubens in Italien am meisten geliebten Maler.

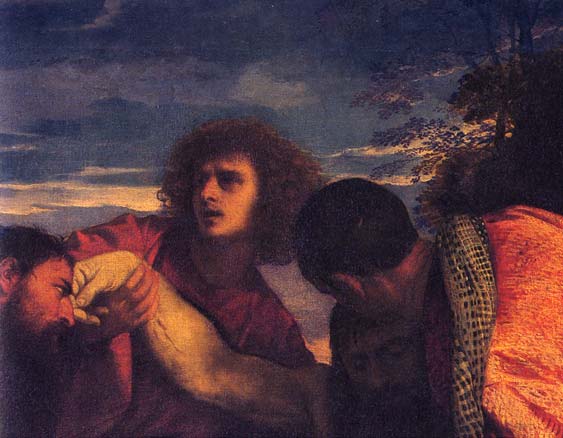

Exemplarisch für den besonderen Moment des Malers ist auch die Wesentlichkeit, mit der er die Falten der Tücher durch vereinfachte und hastige Hervorhebungen konstruiert und dabei fast vollständig auf die progressive Modellierung des Sfumato verzichtet. Methoden, die in diesen Jahren, die sich intensiv dem Studium der venezianischen Malerei widmeten, vor allem an Tintoretto erinnern und die wir auch in anderen zeitgenössischen Gemälden wiederfinden, wie im Porträt von Gio. Carlo Doria rittlings auf seinem Pferd, aus dem Palazzo Spinola, wo das rote flatternde Band, das an einem der Arme des Ritters befestigt ist, einen Strich in der Ausführung hervorhebt, der völlig analog zu dem gleichfarbigen Strich ist, den er in der oberen linken Ecke von St. Sebastian dargestellt hat. Eine stilistische Analogie, die sich auch in den synthetischen Pinselstrichen des weißen Tuches wiederfindet, das auf seine rechte Seite fällt, wo nur die Farbe anders ist. In Anbetracht des viel größeren Formats sind dies die gleichen wesentlichen Merkmale, die auch die großen Gemälde aus derselben Zeit mit der Familie Gonzaga bei der Anbetung der Dreifaltigkeit im Herzogspalast in Mantua kennzeichnen.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.