Minus.log 是朱斯蒂诺-迪格雷戈里奥(Giustino Di Gregorio)和曼努埃拉-卡普奇(Manuela Cappucci)于 2013 年组建的一个集体。吉斯蒂诺自 20 世纪 90 年代以来一直在进行研究,研究范围从视频艺术到音乐实验,其中他作为作曲家的身份尤为突出。1999 年,约翰-佐恩的 Tzadik 唱片公司发行了专辑《Sprut 》。2000 年代,他致力于创作各种视听装置,包括《Trapped Light》(E-fest Cultures Numériques,La Marsa,突尼斯)。另一方面,曼努埃拉在大学期间参加了免费绘画课程,从而开始了她的艺术生涯。她对东方哲学的热爱与极简艺术不谋而合。自 2011 年起,她开始尝试新的表达方式,从而丰富了自己的艺术创作。在这些敏感性的交汇中,产生了 Minus.log,这是一个物质与非物质、模拟与数字的共同空间,其中空旷和停顿占主导地位。在 Minus.log 的作品中,他不断寻求一种无声的交流,试图通过简单的元素,无论是形状、线条、投影、声音还是暗示的风景,触动内心深处的弦。他在意义和逻辑的夹缝中发挥着作用,让人们看到往往被迅速搁置的东西:错误、期望、重复。在实现作品的过程中,Minus.log 通过他所掌握的各种手段,探索了一个可以把握细微差别和微妙变化的维度,以及对时间和自身内在空间的不同感知。

GL.你们是艺术双人组:为了开始这次对话,我想问一下你们的历史......你们对艺术的兴趣是如何开始的?通常童年在这一过程的开始中起着战略性的作用。请分别告诉我你们的故事。

GDG。从孩提时代起,我就为自己创造了我所需要的东西,我的头脑所需要的东西,在这里,在这个显然没有什么刺激的地方,我的头脑需要旅行。我的第一爱好是看电影,但仅仅看电影是不够的,我还想自己制作电影,并与周围的人分享。十四岁那年,几乎所有的孩子都想买轻便摩托车,我向父亲要了一台照相机,开始拍摄短片,朋友和邻居们都参与其中。他们叫我 “短片男孩”,我被认为是一个奇怪的家伙,迷失在自己的世界里,对其他一切都不感兴趣:学校、女孩、马达。我一直热爱各种形式的艺术。九十年代,我开始接触音乐:那是一个探索所谓 “剽窃 ”或 “剪接 ”可能性的时期,实际上就是利用其他音乐家的作品片段创作新作品。我的一首作品被约翰-佐恩(John Zorn)相中,他邀请我为他的唱片公司创作一首作品。于是,1999 年,专辑《Sprut》在 Tzadik Records 唱片公司发行。这是一个非常重要的转折点,在那一刻我才真正开始相信,我可以称自己为 “艺术家”。有一段时间,我主要致力于音乐创作,但我喜欢经常改变方向,寻找新的刺激,所以我也想探索其他事物,从视频艺术到视听装置和绘画。

MC.小时候,我整天与铅笔和记号笔为伴,忘记了时间。我沉浸在一个几乎是自己创造出来的世界里,一呆就是几个小时。对我来说,这是一个神秘的游戏,其他任何活动都无法与之相比。在我的整个青春期,在一所古典高中以及后来在乌尔比诺的文学和哲学系就读期间,我都沉浸在这个世界里。我记得,由于种种原因,我走上了这条道路,每一次肯定我的评价都是一次打击。我带着一种失去天堂的悲伤。但是,让我有勇气以某种方式找回我的天堂的转折点,来自我就读的大学,来自一位哲学老师。莱昂纳多-阿雷纳教授的课不仅仅是大学讲义,而是活生生的哲学,我不知道他是如何点燃了我的激情,推动我朝着自然的方向前进。我的毕业论文是关于保罗-克利的,就像沉浸在自由创作的泉水中,超越了任何上层建筑。所谓的 “第二次机会 ”迫在眉睫。与此同时,我开始学习绘画。我对绘画并不太感兴趣,我着迷于姿态和色彩,每个符号都包含一个世界。一路走来,我发现技术(我必须掌握的技术,它让我如此恐惧)一如既往地以神秘的游戏为食,与创作行为密不可分,日复一日,新的刺激和新的表达方式不断丰富着我的创作。

你们是何时、如何相识的?

我们相识于 2011 年,尽管我们住的地方开车只需半小时。我们开始在网上关注对方,并希望更多地了解对方的作品,于是我们邀请对方参加了我们组织的几次活动,并进行了现场交谈。不久之后,我们就有了与其他艺术家朋友合作制作特定场地视听装置的可能性。在几个月的时间里,也就是我们创作 "门希尔"(这是装置的名字)的时间里,我们发现了一种巨大的和谐:不知何故,我们在同一个创意世界里活动,无需过多交谈,各种想法以一种非常自然的方式从这个共同的空间中产生。这是一个美丽的发现。

你们是否既在概念/设计层面进行合作,又在操作层面用四只手实际完成作品?

也许是因为在我们的工作方式中,在操作阶段之前没有设计阶段,但有发现、反馈、不断的变化,而且这两个平面不断交叉。通常是手在思考,无论是拿着画笔、电脑还是各种材料。在这种操作性思维的背后是 Minus.log 的世界,一个超越任何可能的概念化的共享空间。我们的四只手都从这里汲取养分。从这个意义上说,我们用四只手进行操作。然而,在实践中,我想问题也提到了这一点,在工作室里,我们用曼努埃拉的手来使用色彩,用朱斯蒂诺的手来使用软件或木材,但这只是因为他们更训练有素。

G.L.:这双会思考的手让我着迷:我想请您详细谈谈......

双手以一种更直接的方式,无意识地汲取 Minus 的世界。它们没有先验的选择,没有对手势进行计算,它们可以自由地探索,但它们的动作又有自己的连贯性。有时,他们会给我们带来惊喜。这取决于我们对艺术的态度,我们一直以来对艺术的态度,甚至在我们相遇之前就已经有了,而在我们的共同努力下,这种态度得到了加强。在这种心态下,我们为创造性的流动和自然性留出了很大的空间。我们对作品的修改干预越少,作品在我们眼中就越有趣,不仅如此,我们还经常意识到,作品能更好、更直接地与他人交流,就好像它来自一个共同的基体。当然,这并不是一条规则,也不是所有作品都是这样诞生的:有些作品经历了漫长的起源,经过了长时间的 “打磨”,但我们总是希望保留它们原有的新鲜感。

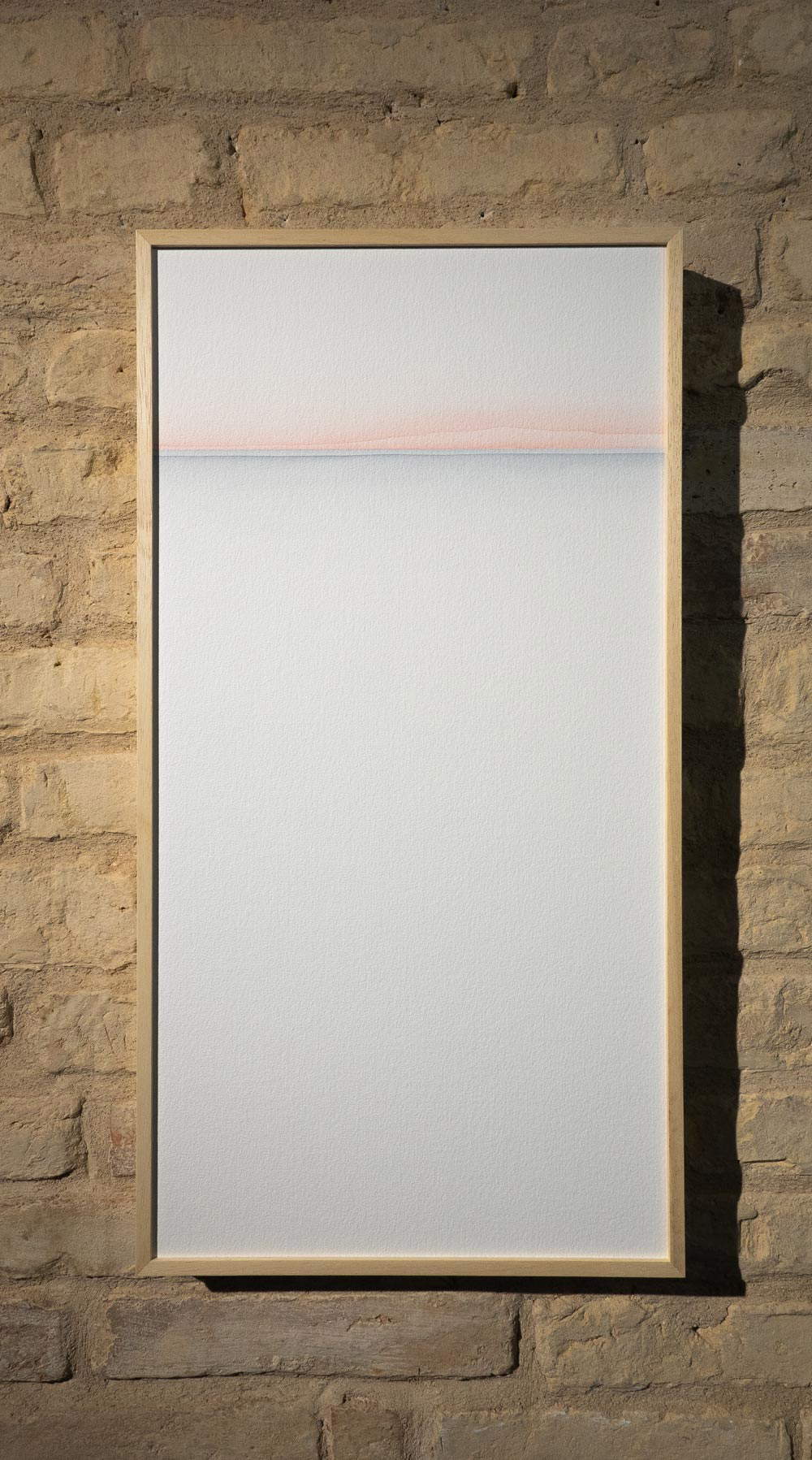

蓝色在您的作品中有什么价值?

蓝色是一种值得探索的美丽颜色,令人回味,自然。我们经常发现自己在工作中使用这种颜色的不同色调;也许是因为它从白色空间中微妙地浮现出来,在出现和消失之间的边缘时刻进行追踪:图像、感知和想象之间的不确定边界。淡蓝色让我们模糊了作品与观众之间的界限,创造出一种反馈游戏,使相遇充满活力。

你们对 “慢 ”的概念感兴趣吗?

我们对自然时间感兴趣,每件作品都遵循自己的轨迹,不急于求成。有些作品诞生于几个小时之内,有些作品则需要数年才能完成。重要的是尊重创作过程,不强求。是的,事实上,“慢 ”的概念经常会在作品中重现:我们会被细微的变化、细微的差别、不易察觉的错误所吸引。为了确保进入设置环境的人能够掌握这一切,我们需要缓慢,我们试图激发对时间的不同感知。

您经常遇到的另一个元素是几何,如果我没记错的话,在您的作品中,几何与诗歌 “调情”?

我们着迷于在完美与错误、随机与控制之间寻求美学平衡。我们既用手,也用软件,而且经常在同一件作品中使用。结果就像你说的那样:在作品中,自然元素、转化中的未完成形式与数字切割或几何元素 “调情”。这可能取决于我们在工作中使用了不同的媒介,这些媒介在视频装置和绘画之间不断交叉引用,相互影响。

天空的形象经常出现在您的作品中,这是为什么?

在 "No-time "系列的装置作品中,我们看到了天空,或者说,用数码剪辑捕捉到的部分天空。我们开始玩蓝天白云的照片,在一些软件的帮助下,我们重现了它们缓慢而流畅的运动。我们喜欢这样的效果。这在美学上很有趣,而一个发现之所以在美学上让我们感兴趣,往往有其深刻的原因。它是自然的、数字化的,是简单的,但可以接受不那么直接的建议。还有什么能比我们仰望的天空更简单呢?但是,装置作品所营造的稀薄、近乎催眠的氛围却让我们有了一次旅行。云层的移动显然是自然的,但这种流动的缓慢时不时会被突然打断,就好像时间突然加速,而我们却没有把握住,于是我们发现自己在不同的时间看到了同样的天空,或许我们看到的是另一片天空,在另一个地方。空间、时间、我们的感知,这一切都关系到许多建议,但这只是一个简单的旅程,每个人都能在路上找到自己想要的东西。

你们对沉思的维度感兴趣吗?

我们对精神层面感兴趣,如果可以这么说的话,我们试图在日常生活中追寻它的踪迹。在我们的艺术中,寻找 “深刻人性 ”的踪迹非常重要。奇怪的是,深刻的人性似乎总是带有超越人性的痕迹。

在当今的艺术和我们生活的世界中,神圣对您来说是否仍然重要?

也许是的,但我们正在进入一个模糊的领域,语言只能唤起一些无法确定的东西。因此,在回答问题时,最好不要给出定义,只试图追溯神圣的不可捉摸的具体内容。神圣是你保护的空间,你每天都在努力将它从期望和条件的包裹中清理出来;神圣是开始新工作时的恐惧;神圣是等待和等待中的无助;神圣是白色和沉默;神圣是发现的那一刻,当你意识到你的工作不属于你的那一刻。

但最神圣的是作品与目光之间的空隙。在那里会真正发生神秘而深刻的事情。

“神圣的首先是作品和目光之间的空隙”,那么您认为艺术家应该把自己放在与作品相关的什么位置?

我们喜欢将自己置于接受的位置。为所发生的一切留出空间,尽量少做,观察作品的创作过程,这样作品就会超出你的预料,给你带来惊喜。这样,作品就有了生命力,并将其部分创造力传递给观察者。它不仅能触动展览参观者的内心深处,也能触动我们这些为其成形做出贡献的人的内心深处。作品和目光之间的空间是一个肥沃的空隙,在这里可以发生一些重要的事情,是感知和解释之间的沉默时刻。

在您的作品中,形式上的简洁和精确有什么重要意义?

这只是手势自然和创作过程简洁的结果。我们不追求完美:我们坚信产品和过程是不可分割的。在书桌前完成的形式上的整洁并不会引起我们的兴趣,因为它不会给我们带来惊喜,也不会产生交流。对我们来说,最好的作品是那些你可以追溯到它们诞生时的干净和自然的作品。

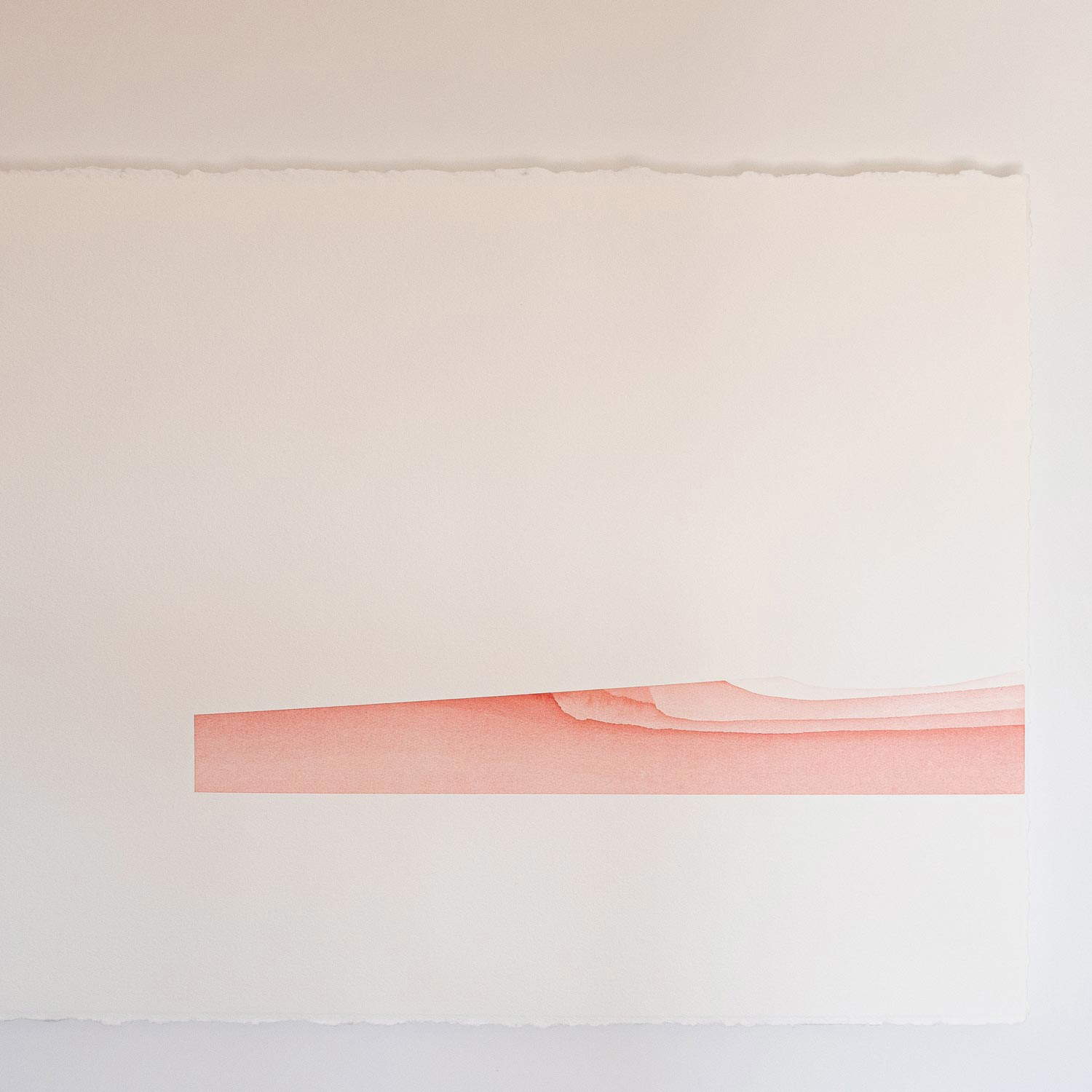

在您的作品中谈论风景有意义吗?

是的,我们经常会在作品中发现或多或少可识别的自然元素,有时会简化为基本的、近乎原型的形式。从我们的工作室,我们可以看到远处的橄榄树、乡村、丘陵和山脉。我们的客人不止一次地问我们:“但你们是如何在这里创作当代艺术的?”这就好像 “时代精神 ”在我们今天所拥有的手段下,只存在于一个地方而不是另一个地方。也许答案还在于景观的残留,在于我们身边的一切,在于我们每天都在不知不觉中过滤掉的一切。

您对哪些艺术家特别感兴趣?

他们有很多,让我们告诉你最先想到的名字:布莱恩-伊诺(Brian Eno)、大卫-林奇(David Lynch)、阿格尼丝-马丁(Agnes Martin)、保罗-克利(Paul Klee)。他们的风格迥异,但在我们看来,他们似乎都有一种林奇所说的 “在深水中 ”捕鱼的追求。他们似乎把自己交给了创作的洪流,而且,正因为创作过程和创作成果所汲取的能量是相同的,所以他们能够把这种创造力传递给他人。想想大卫-林奇(David Lynch)的工作方式:许多场景都是在拍摄现场诞生的,没有剧本,他与演员感同身受地互动,并为发生的一切留有余地。布赖恩-埃诺的创作世界也基于一种朴素,一种对周围环境的尊重,这种尊重排除了艺术创造者、欢迎艺术的地方和欣赏艺术的人之间的任何障碍。上层建筑轰然倒塌,一种奇特的简约形式出现了,它保留了神秘感,你被欢迎进入这个世界,你自己也是这个世界的一部分。克利的作品是一首自由的赞歌,驱使人们去寻找属于自己的创作天地。一位大师以微薄之力自然而然地创造了自己的世界,促使你去尝试做同样的事情,并开始自己的创作,在这方面,没有任何效仿的风险。艾格尼丝-马丁的世界是巨大的,我们仍在努力把握它,但它又简单得令人不安。在这里,所有这些名字都有一个共同点,那就是看似简单,却能打破藩篱,让你遨游其中,而这份名单仍然很长。还有两个名字:迈尔斯-戴维斯(Miles Davis)和吉米-亨德里克斯(Jimi Hendrix)!

本文作者 : Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。