Ecce Caravaggio.Da Roberto Longhi a oggi》一书由La Nave di Teseo出版社出版(264 页,20 欧元,EAN 9788834608173),是第一本关于《Ecce Caravaggio》的完整论文,该作品于去年 4 月在西班牙Ansorena 拍卖行亮相,被许多学者认为是卡拉瓦乔的作品。该画册采用典雅的编辑格式,配有精装封面和封套,采用光面纸印刷,图片丰富,分为四个部分:第一部分专门讨论《Ecce HomoAnsorena》,包括 Vittorio Sgarbi 的介绍、Antonello Di Pinto(在去年四月的拍卖会上发现这幅画的古董商,我们知道,这幅作品后来因兴趣过高而被撤拍)的证词,以及 Francesca Curti、Michele Cuppone 和 Sara Magister 的科学论文。第二辑则回溯了自 1951 年隆基 “重新发现 ”卡拉瓦格风格以来七十年的评论历程,其中包括斯加尔比和库波内的文章。第三部分由芭芭拉-萨维纳和贾科莫-贝拉撰文,探讨两个悬而未决的问题,即众所周知的卡拉瓦格西式作品复制品问题,以及圣弗朗西斯在可能的原作和复制品之间冥想死亡的案例。本书的最后一部分包括(由詹尼-帕皮(Gianni Papi)、米娜-格雷戈里(Mina Gregori)和斯加尔比(Sgarbi)撰写的文章:前两篇是已经发表的文章,为斯加尔比的新文章提供了背景资料)关于卡拉瓦格奇式的另一件新作品--《迷醉中的玛格达伦》的文章,该作品在被遗忘数十年后再次出现,并在斯加尔比本人策划的展览中首次在罗韦雷托市场展出。

在介绍本书的主题时,斯加尔比重现了《安索莱纳狂喜》的近代史:作者回忆了 3 月 25 日他收到安东内罗-迪-平托(Antonello Di Pinto)的报告,称这幅画将在西班牙拍卖,归属于何塞-德-里贝拉(José de Ribera)的圈子。“斯加尔比写道:”但当我看到这幅画时,我毫不怀疑。这肯定不是马蒂亚-普雷蒂,也不是巴托洛梅奥-曼弗雷迪或尤塞佩-德-里贝拉(第一批’正统’卡拉瓦乔式画家)流派中的任何其他大师,而是’他’本人。卡拉瓦乔。无可置疑"。尽管Finestre sull’Arte在 7 月 28 日发布了公告,但斯加尔比并没有将这一发现归功于自己,他认为自己至少与马西莫-普利尼(Massimo Pulini)和玛丽亚-克里斯蒂娜-特尔扎吉(Maria Cristina Terzaghi)分享了这一发现、尽管《Finestre sull’Arte》在 7 月 28 日的《El País》上发布了公告,似乎即将推出这幅画作(尽管 Sgarbi 声称自己是在 4 月 8 日,也就是作品从拍卖会上撤出的第二天,出于谨慎的考虑,在学者中第一个写下了关于这幅画作的文章,因此无法确定究竟是谁最先注意到这幅画作)。根据这位费拉里斯艺术史学家的说法,“几乎没有什么可归因的”,唯一需要解决的问题是关于这幅画的年代、创作时间和所有权的转移。随后,斯加比试着重建可能产生这幅画的环境:不是马西莫-普利尼(Massimo Pulini)认为的罗马旅居,也不是西西里的岁月。在摒弃了马西米委托创作的假说后(该假说可追溯到 1605 年,因此可追溯到罗马旅居时期:由于与从文件中获得的信息不符,该假说并不可行),该作品由伦巴第艺术家在那不勒斯绘制的可能性仍然存在。因此,斯加尔比提醒我们,正如许多人在发现后的几个小时里所做的那样(请阅读本页对罗塞拉-沃德雷特和安东尼奥-万努格里的采访),1657 年那不勒斯总督卡斯特里略-加西亚-阿维拉内达-伊-哈罗伯爵的财产清单中提到了一幅《狂喜》,事实上,最近的文献收购也是围绕着这一线索进行的、学者们正试图从最后的所有者(佩雷斯-德-卡斯特罗家族,19 世纪初西班牙议会议长埃瓦里斯托-佩雷斯-德-卡斯特罗的后裔,圣费尔南多美术学院的文件证明,他曾用送给卡拉瓦乔的一幅作品交换阿隆索-卡诺的作品)开始追溯。最后是热那亚比安科宫中的《狂喜》(Ecce Homo)的问题,由于安索雷纳的画作的存在,这幅画或许应该从卡拉瓦乔的画册中删除,尽管关于亲笔签名变体的假设仍然是开放的,尽管它仍然是一幅高质量的作品(这是斯加尔比的立场),即使它失去了卡拉瓦乔的归属,也肯定不会降低利古里亚首府历史艺术遗产的重要性。

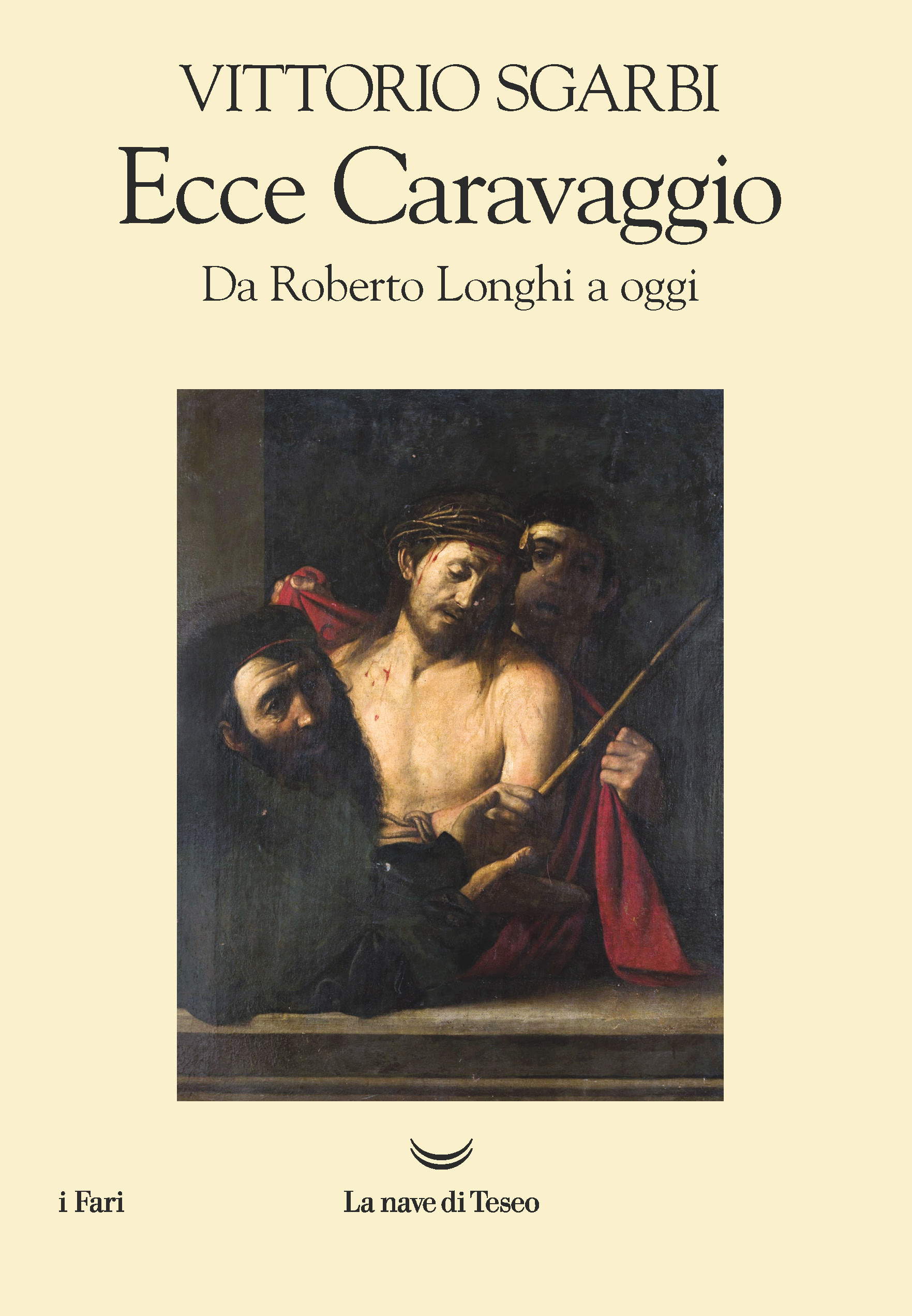

|

| 书籍封面 |

弗朗西斯卡-库尔蒂(Francesca Curti)在她的文章中总结了与《安索莱纳狂喜》或其他同题材画作有关或可能有关的文献和文学资料:她特别提到了贝洛里(Bellori)、乔凡-巴蒂斯塔-卡尔迪(Giovan Battista Cardi)和菲利波-巴尔迪努奇(Filippo Baldinucci)在文学作品中提到的马西米(Massimi)在 1605 年委托卡拉瓦乔创作的画作,以及胡安-德-莱斯卡诺(Juan de Lezcano)在 1631 年的目录中记录的《安索雷纳的狂喜》,还有唐-加西亚-阿维兰达-伊-哈罗(Don García Avellaneda y Haro)目录中出现的其他《安索雷纳的狂喜》、卡斯特里略的第二任伯爵、1654 年至 1658 年间的那不勒斯总督唐-加西亚-阿韦拉内达-伊-哈罗的库存清单中(库存清单上的日期为 1657 年),兰弗兰科-马萨的财产说明(1630 年),以及墨西拿人尼科洛-迪-贾科莫于 1609 年委托卡拉瓦乔创作的耶稣受难图的参考资料。根据库尔蒂对这些资料的分析,这位艺术家似乎至少画过两幅《耶稣受难图》:“一幅是为马西莫家族画的大画,”这位学者解释道,"另一幅是卡斯特里略拥有的小画(约五个手掌),也可能是莱兹卡诺的作品。如上所述,这也可能是安索雷纳的。无论如何,考虑到西西里岛上有很多小艺术家创作的《Ecce Homo》,其原型来自于卡拉瓦格风格,“画家在岛上创作了一幅或多幅以此为主题的油画”,这是很有可能的,但从档案痕迹中并没有发现。

库蓬在他的文章中就是这样做的,他介绍了未发表(或修订)的西班牙文献转录。特别是,如上所述,我们可以追溯这幅画的历史,从现在的主人佩雷斯-德-卡斯特罗(Pérez de Castro)家族开始,他们是埃瓦里斯托(Evaristo)的后裔,埃瓦里斯托是一位政治家和外交家,能够在 19 世纪初的西班牙政府中担任非常重要的职位(除了担任议会主席外,他还是 1812 年《加的斯宪法》的起草人)。1823 年,埃瓦里斯托-佩雷斯-德-卡斯特罗获得了安索雷纳的画作:圣费尔南多皇家美术学院当年的一份文件中提到了这段话,其中提到 "permuta de un cuadro de Alonso Cano por un Ecce-Homo de Caravaggio, propuesta por donEvaristo Pérez de Castro",埃瓦里斯托-佩雷斯-德-卡斯特罗在 1800 年成为荣誉院士(阿隆索-卡诺的画作《施洗者圣约翰》仍为马德里学院所有)。因此,必须提出的问题是:赠送给卡拉瓦乔(毫不犹豫地)的《狂喜》是如何送达该学院的?在皇家美术学院的清册中,这幅画最早出现在 1817 年,但有趣的是,Cuppone 提供了一份 1824 年的文件(学院资产总清册),其中提到了交换,并称《耶稣受难图》“perteneciente a los [cuadros] que se trageron del secuestro de Godoy”。然而,Cuppone 解释说(他提出的假设是,这与路易斯-德-莫拉莱斯(Luis de Morales)创作的另一幅《人面桃花》(Ecce Homo)相混淆,后者实际上属于戈多伊,后来转交给了学院),清单中包含的信息需要核实,因为另一位学者伊齐亚尔-阿拉纳(Itziar Arana)的研究证实,在交换时,另一份文件称《人面桃花》的出处不明。然而,如果戈多伊(Godoy)的说法成立(研究人员正在对这一假设进行研究),那么《安索雷纳的狂喜》就有可能具有很高的出处(我们可以大胆地认为它来自西班牙皇家收藏),这样一来,根据作品的历史,将其归属于卡拉瓦乔的可能性就更大了。

|

| 卡拉瓦乔(签名),《狂喜的人类》(布面油画,111 x 86 厘米) |

Cuppone 的第二篇文章回顾了自 4 月 7 日以来媒体上出现的有关《断头求生》的主要新闻,安东内罗-迪-平托(Antonello Di Pinto)的证词生动活泼,在此之前,萨拉-马吉斯特(Sara Magister)重点介绍了这幅画的图示,并强调了一些有趣的细节。玛吉斯特写道,安索雷纳油画之所以引人关注,其中一个主要原因是它位于 “叙事与沉思之间的中间地带 ”的一组作品中:这是提香或 16 世纪晚期伦巴第-威尼斯绘画的典型组合,在《安索雷纳》一画中也有体现,“这是约翰故事的干巴巴的综合体,所有故事都是在对立面的紧张对立中展开的:高雅与粗俗、庄严与粗糙、理想化与现实主义、美丽与粗野、控制与本能,以及最后但并非最不重要的光与影”。马吉斯特再次指出,脸部之间的关系旨在吸引观众的注意力,是这幅画中最有趣的元素之一,而表情的写实性则增强了这种关系:理想化与人性化的结合有助于在人性中彰显耶稣的神性,并预示着复活的荣耀。接下来,我们可以谈谈引起学者们关注的一些元素,首先是基督头部中央的 “发光点”,鉴于这幅画目前的保存状况,这个 “发光点 ”并不容易解读,因为它正等待清洗。马吉斯特反对其他人(如亚历山德罗-祖卡里和普利尼)提出的将这一细节理想化的想法,他认为这可能是一个极其逼真的细节,即 “荆棘冠所用的长树枝被扯断的位置”,克里斯蒂娜-赫尔曼-菲奥雷(Kristina Hermann Fiore)和贾科莫-贝拉(Giacomo Berra)首先提出了这一观点。另一个值得进一步研究的元素是彼拉多的手没有指向耶稣,而是指向拷问者放在他肩上的红色斗篷:这是一个极其重要的细节,因为它可以将福音书情节的叙述稍稍前移,从而不再是严格意义上的"Ecce Homo“,即彼拉多向人们展示耶稣的时刻,而是《约翰福音》中叙述的彼拉多询问人们是否真的要将犹太人的 ”王 “钉在十字架上的时刻(红色斗篷是王室的象征)。马吉斯特认为,这是一个极具创意的细节,”根据梅里西及其老练的赞助人最典型的诠释方式和语言,它更好地集中了所叙述的神圣事件的神学核心和信息":因此,这不是基督向人们展示的时刻,耶稣接受审判的时刻,因此是悔改的最后机会,而是不归点,是 “历史将永远改变 ”的时刻。

最后,我们不妨围绕斯加尔比的贡献展开讨论,他在一篇著名作品(克莱恩作品集中的 "迷醉中的 抹大拉“,可能是最著名的范例)中创作了新的 ”迷醉中的抹大拉“变体。”斯加尔比写道:"在围绕马德里惊世骇俗的《狂喜中的抹大拉》的卡拉瓦乔式激情和讨论达到高潮之时,出现了卡拉瓦乔《抹大拉》的一个前所未有的版本,该版本以残酷的直接性和简洁的即时性,无怨无悔地完成了这幅画。画中的肉体和手指的柔美交缠都很自然,有一种温暖而令人心悸的生命力,就像从生活中铸造出来的一样"。对于斯加尔比来说,这幅《狂喜中的抹大拉》被收藏在罗马的一个私人收藏馆中,2010 年在 Nicoletta Retico 的一篇报道后重见天日:皮科-切利尼在上世纪四五十年代修复了这幅画,并将其展示给罗伯托-隆基(Roberto Longhi),1969 年又将其介绍给毛里奇奥-马里尼(Maurizio Marini),后者于 1974 年出版了这幅画的图像,并称这幅画 “具有萨拉森人的品位和敏感品质,不乏僵化的诠释”)。斯加尔比总结道:“我们所注意到的不慌不忙和简洁的创作手法”,“可以让我们认识到,在现在重新出现的这幅画作中,我们看到的是一种一气呵成、毫无悔意的试验,只是在那些动荡不安的日子里,我们又回来重新考虑同一个主题,就像他着迷的追随者芬森(Finson)所希望的那样,在一段时间之后,在这位被诅咒和迷失的大师的粗糙而重要的发明面前”。那么,如果《Ecce HomoAnsorena》还不够,还有更多的材料可以讨论。

|

| Sgarbi 献给卡拉瓦乔的《Ecce Homo》一书。他是这样说的 |

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。