罗索-菲奥伦蒂诺的《沉积》是乔瓦尼-巴蒂斯塔-迪-雅各布(Giovanni Battista di Jacopo,佛罗伦萨,1494 年-枫丹白露,1540 年)的代表作,被收藏在沃尔特拉(Volterra)的民间收藏馆(Pinacoteca Civica)。阿尔多和瓦娜是达农齐奥小说中的两位主人公,他们走进了沃尔特拉的普里奥里宫,1905 年,收藏馆就设在这里,之后于 1981 年迁至米努奇-索莱尼宫的现址。他们在大型祭坛画前流连忘返,瓦娜走了几步,闭上眼睛,然后在《沉积》前再次睁开,思考它的 “哑巴悲剧”,她的哥哥则请她倾听它的声音,抹大拉的哭泣声,圣约翰的啜泣声。“俯伏在圣母膝下的女人的红袍,就像激情的哭泣,还带着浊血。门徒淡黄色斗篷上不时闪现的闪光,就像被击打的灵魂在啜泣。台阶上的人仿佛被卷入了狂风之中。这股力量在他们的肌肉中激荡,就像一种痛苦。在他们从十字架上取下的躯体中,承载着世界的代价。亚利马太的约瑟买来裹尸布也是徒劳,尼哥底母带来没药和芦荟的混合物也是徒劳。复活之风已经吹遍了这崇高的树林。但是,所有的阴影都落了下来,所有的墓穴阴影都笼罩着一个肉体,笼罩着黑暗的母亲,笼罩着孕育着悲伤果实的子宫”。

罗索-菲奥伦蒂诺的画作在评论界一直享有盛誉。瓦萨里在《传记》第一版中就写道,罗索 “在沃尔特拉绘制了一幅美丽的《沉积的十字架》”。拉斐尔-博尔吉尼(Raffaello Borghini)的《休息》(Rest)中也有几乎相同的文字,称画家 “在沃尔特拉(Volterra)画了一幅美丽的《十字架的安放》”。在十八世纪的《绘画、雕塑和建筑杰出人物丛书》中,也提到了 “耶稣基督从十字架上的奇妙沉思”。当然,当代也不乏赞美和颂扬之词,皮埃尔-保罗-帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)在《La ricotta》一书中对这幅画进行了著名的颂扬,将其与庞托尔莫的《沉积》一起作为活人画再现。事实上,这幅画是 16 世纪最重要的作品之一,也是该世纪最具诗意、形而上学、戏剧性和无偏见的作品之一。

这幅画是沃尔特拉的基奥尔诺十字会委托罗索创作的,艺术家于 1521 年绘制了这幅画:从那时起,这幅画一直陈列在附属于圣弗朗切斯科教堂的十字会小教堂中,直到 1788 年,在作品和小教堂被圭迪伯爵买下后,这幅画被移到了大教堂内的圣卡罗小教堂中。后来,1905 年,随着 Pinacoteca Civica 的建立,这件作品立即被转移到了那里,从那时起,它的历史就与博物馆的历史联系在了一起。事实上,可以说罗索-菲奥伦蒂诺的《沉积》几乎就是沃尔特拉美术馆的形象,是人们参观美术馆的主要理由,甚至经常是人们前往沃尔特拉的理由。

对于当时的艺术来说,这是一幅全新的图像:生动而暴力的 戏剧、疏离的悲剧、鬼魂多于人的人物、物理上不可能完成的构图、对文艺复兴时期平衡与和谐的全面而绝对的否定。正如安德烈-沙斯特尔(André Chastel)所定义的那样,这是一幅 “纠结而怪异 ”的图画。或者,如果我们想引用埃维利娜-博雷亚(Evelina Borea)的说法,那就是 “令人不寒而栗的幻觉”。占据整幅垂直居中的大画板的基督十字架是作品构图方案的主导:它是场景的具体和象征性支点,整个故事围绕着高大的耶稣木展开。基督的身体被漆成尸绿色,腋下和膝盖以下被两个爬上十字架横臂上两架梯子的人物拿走,一前一后各一架。右边的人物身着蓝色外衣,用一条柔软的橙色腰带紧紧系着,我们看不到他的头,因为他的头藏在十字架臂后面。另一个半裸的人则处于一个不真实的位置,他仰面朝天,抱着耶稣的膝盖,仅用右脚在十字架的钉子上保持平衡,整个身体的重量都转移到了上帝之子身上:实际上,他根本无法坚持,一秒钟后就会倒下。上图中,亚利马太的约瑟 和尼哥底母正在向两个人下达指令:亚利马太的约瑟伸出一只手大喊大叫,他的胡须与背上的毛皮融为一体,给人一种近乎兽性的感觉,风吹起他的斗篷,在他的背上画出一个圆形的涡旋。在画面上方,尼哥底母是一个令人不安的老人,他骨瘦如柴,靠在十字架上尖叫着,用他的长臂紧紧抓住十字架:他的比例因与左臂色调几乎相同的比例效果而更加令人不安:因此,从远处看,尼哥底母的两只很长的手臂对称地靠在十字架的横臂上。

如果说画的上半部分是力量、动力、暴力和尖叫,那么下半部分则是绝望、哭泣和沉默。圣母在阴影中被虔诚的妇女们搀扶着,在光线的映衬下显得有些虚弱,玛格达莱纳抱着膝盖,几乎要扑到她的脚下,她的金发被拢起,身上披着五彩斑斓的红袍。在十字架的另一侧,一个年轻人扶着第三个梯子,不知在哪里休息。在右侧,圣约翰转过身去,似乎要离开现场:我们看不到他的脸,因为他心神不宁,双手紧握着自己的脸,痛苦不堪。受人爱戴的门徒身着象牙色斗篷,被认定是罗索-菲奥伦蒂诺的自画像:他的头发颜色正是他的绰号来源,圣约翰的年轻与罗索的年轻相符,因为当时画家只有 25 岁。然而,这些都不吻合。背景是一片湛蓝的天空,这一定与一个世纪前塞尼-迪-弗朗切斯科(Cenni di Francesco)在吉奥诺十字教堂壁画中使用的色调相吻合。在远处,我们可以看到山丘的轮廓,在右侧边缘附近,一群人物在一片荒凉的土地上漫步,那里寸草不生,看不到城镇或村庄,一切都被遗弃了。最后,在第三个阶梯的脚下,也就是横放的那个阶梯上,罗索在作品上签上了日期和昵称:“RUBEUS FLOR.A.S.MDXXI”。A.S.MDXXI"。

在《沉积》中,罗索-菲奥伦蒂诺比三年前在现藏于乌菲齐美术馆的《斯佩达林戈祭坛画》中表现出的明显反古典主义风格更进一步:安德烈亚-巴尔迪诺蒂(Andrea Baldinotti)写道,罗索在《沃尔特拉祭坛画》中表现出的,首先是 “向诗学迈出了决定性的一步,他能够将目光从文艺复兴早期佛罗伦萨传统的大师身上移开,将色彩和场景布局的抽象特质置于形式的包围之中,并在其中发挥主导作用”。如果要在罗索-菲奥伦蒂诺的作品中寻找主要的新颖之处,首先可以指出他的构图具有强烈的场景性,十字架与楼梯交织在一起,形成了一个既坚固又非物质的结构,这种近乎抽象的布局给观者带来了一种疏离感。随后,罗索-菲奥伦蒂诺对色彩和光线的运用又放大了这种感觉。色彩:首先是天空,正如 Mariagiulia Burresi 和 Antonino Caleca 所说,艺术家将紧凑的蓝色 “作为构建空间的工具”,以揭示 “艺术家为实现这一复杂的场景机器而使用的所有表达手段之间的密切联系”。黄昏的天空中,透视的消失点消失了,就在十字架脚后的最大亮点处,“整个空间结构偏离了这一位置,由梯子梯级的方向严格决定,右边的梯子梯级被描绘得很短,下面是两组送葬者,他们从前景一直沉到十字架的两侧,直到地平线”。马里奥-萨尔米(Mario Salmi)写道,"而带有抽象光线的色彩音符则主宰了画面的下半部分"。

事实上,光是一种冷的、近乎金属的光,它干扰了人物的形体,使人物更具雕塑感(尤其是通过他们的服装,这些服装看起来几乎是切面的)。学者琳达-卡隆(Linda Caron)在 1988 年的一篇文章中充分强调了《沉积》中光线的现代性:"虽然光线在方向和强度上是一致的,但在锐利度和清晰度上却是反常的。罗索仍然以光线为借口,在色调的饱和度和形体的切面上进行突然的转换;罗索没有像莱昂纳多或弗拉-巴托洛梅奥那样用明暗对比来塑造形体,从而在光与影之间采用渐变的手法,而是在全明与阴影之间采用了如此尖锐的色彩断裂,几乎形成了一个额外的轮廓,这在十字架脚下的抹大拉女神身上尤为明显。形体开始失去立体感,被色彩和光线消解,色彩和光线共同作用,使形体变得支离破碎和扁平。这种对色彩和光线的处理与发展中的曼纳主义美学是一致的:成熟的文艺复兴时期以前的目标是在连续的空间中创造出不断变圆的形体幻觉,而现在的愿望则是创造出强调人工的艺术作品。尤其是人物本身,上半部分是棱角分明、灰头土脸的面孔,下半部分是被阴影掩盖的五官,他们的长袍被狂风吹动,让大自然也参与到基督的戏剧中:所有这些人物最终都让观察者感到不安。

这些形式上的创新从何而来,同时又以寓言的方式为动荡历史时期的焦虑赋予了实质内容?关于罗索-菲奥伦蒂诺的《沉积》的形象来源,已经有很多论述。前文提到的马里奥-萨尔米(Mario Salmi)已经从佛罗伦萨圣母教堂的《沉积》(Depositionfor the Santissima Annunziata)中看到了罗索《沉积》最直接的前身,该作品由菲利皮诺-里皮(Filippino Lippi)开始创作,佩鲁吉诺(Perugino)完成,内容基本相同。罗索的《沉积》,基本上是由于相似的构图结构和一些形式上的解决方案,乔瓦尼-巴蒂斯塔-迪-雅各布似乎对此很感兴趣,首先是围绕十字架设置整个场景的想法,十字架垂直占据了整个构图,从底部边缘到顶部,但确保十字架的头部不可见(事实上,我们会注意到,无论是在罗索的《沉积》中,还是在菲利皮诺和佩鲁吉诺的作品中,十字架上的头像都是不可见的)。安南齐亚塔祭坛画右侧和沃尔特拉祭坛画左侧岌岌可危的平衡人物看起来也十分相似,尽管罗索的深刻独创性及其祭坛画的颠覆性和非理性特征破坏了菲利皮诺和罗索的人物形象的可信度,让信徒们看到一个仍然站在梯子上的人,但却不知道他是如何站在梯子上的。此外,佩鲁吉诺从他的同事手中接过画作时,还借助了大量工作室的帮助,因为人物的面孔看起来是重复的,几乎是千篇一律的。

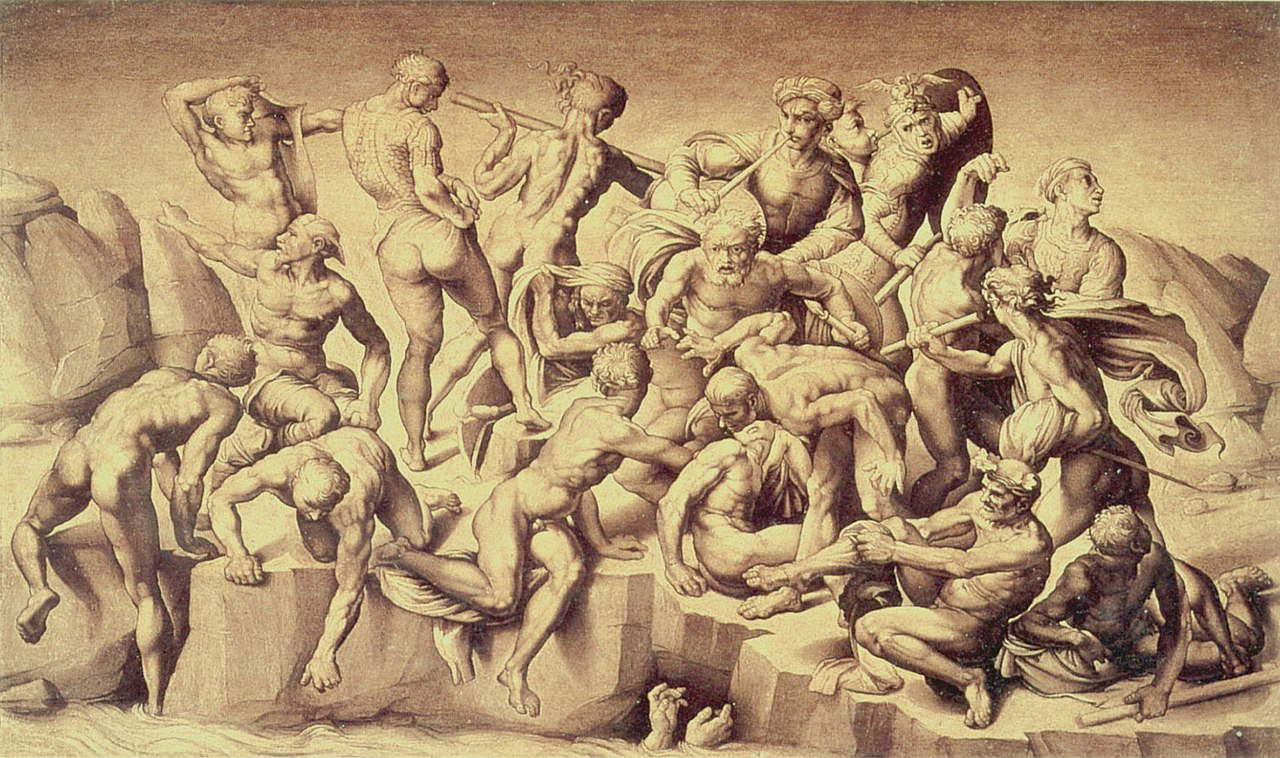

我们还发现了与米开朗基罗艺术的相似之处:左侧穿黄色短裤的男子再现了布奥纳罗蒂《卡西纳之战》中的一个裸体形象,基督则让人想起《梵蒂冈壁画》中的基督,同样比例的身体,充满活力和力量,与西斯廷教堂拱顶上的人物相仿。同样,罗索的可塑性也与马萨乔的可塑性有关。1519 年,罗索在皮翁比诺(Piombino)的雅各布五世-阿皮亚尼(Jacopo V Appiani)宫廷 逗留了一段时间,据瓦萨里(Vasari)称,他为雅各布五世-阿皮亚尼绘制了一幅 “美丽的死基督 ”和一座 “小教堂”,如今我们已无从考证。他可能去了那不勒斯,这座城市的宫廷与阿皮亚尼的宫廷有着深厚的渊源,艺术家可能在那里停留了一年或更久,直到 1521 年抵达沃尔特拉。Carlo Falciani 和 Antonio Natali 认为,《沃尔特拉沉积》的形式根源可以在圣多梅尼科-马焦雷教堂的壁画以及圣乔瓦尼-阿-卡尔博纳拉教堂和圣塞韦里诺-索西奥教堂的大理石装饰中找到。棱角分明、迎风飘扬的服装与迭戈-德-西洛埃(Diego de Siloé)和巴托洛梅-奥多涅斯(Bartolomé Ordoñez)在圣乔瓦尼-阿-卡尔博纳拉(SanGiovannia Carbonara)主显节祭坛上雕刻的服装相呼应。ndez 1508 年左右在圣多梅尼科-马焦雷的卡拉法小礼拜堂绘制的作品,或他的圣比亚乔作品(现藏于巴塞罗那加泰罗尼亚国家艺术博物馆,但曾在那不勒斯展出),以及装饰安德烈亚-博尼法乔墓底座的戏剧性《沉积》,该作品被认为是巴托洛梅-奥多涅斯的作品,保存在巴塞罗那加泰罗尼亚国家艺术博物馆。Ordoñez 所作,保存在圣塞维里努斯和索西奥斯教堂中,从悲怆的力度来看,这幅作品可能是罗索祭坛画最有趣的参考资料之一。

人们还注意到其他的致敬和相互参照:例如,卡洛-法尔西亚尼(Carlo Falciani)将罗索-菲奥伦蒂诺的人物与多纳太罗在佛罗伦萨圣洛伦佐圣器室铜门上用同样严厉的线条刻画的人物联系起来,同时也没有忘记塞尼-迪-弗朗切斯科本人在吉奥诺十字礼拜堂壁画中的人物的姿态:例如,罗索笔下的抹大拉与小教堂壁画 "Strage degli innocenti"中的黄衣女子的姿势如出一辙。此外,罗索还参考了阿尔布雷希特-丢勒的作品,他可能是罗索的参考对象,就像庞托尔莫的《沉积》可能参考了阿尔布雷希特-丢勒一样。

然而,我们谈论的是经过 “娴熟的诗意逻辑”,尤其是经过 “抽象幻想 ”再加工的先例,正如保拉-巴罗奇(Paola Barocchi)所指出的,丢勒的创作经常借鉴这种 “娴熟的诗意逻辑 ”和 “抽象幻想”。巴罗奇认为,《沉积》正是最能体现这位艺术家这些特质的画作,也是罗索的 “风格折磨”“通过不断新的建议和陈述,达到极高创作水平 ”的作品。有人认为,这种风格上的折磨也是一种精神上的折磨:经常有人写道,罗索-菲奥伦蒂诺可能是被萨沃纳罗拉的布道回忆所打动(尽管由于年龄原因,这不可能对画家产生直接影响,当这位费拉里修士用他的火焰布道煽动佛罗伦萨人民时,他还只是个孩子),他的神秘思想可能为画家躁动不安的精神世界提供了灵感。这种对萨沃纳罗拉神秘主义的亲近可能也是美第奇家族从未找过罗索-佛罗伦蒂诺创作任何作品的原因之一,而罗索的 “双胞胎 ”庞托尔莫则不同,他经常出入统治家族。他与庞托尔莫的性格几乎截然相反:内向、忧郁、孤独的雅各布-卡鲁奇(Jacopo Carucci),暴躁、急躁的乔瓦尼-巴蒂斯塔-迪-雅各布(Giovanni Battista di Jacopo)。然而,他们都有许多共同点:同年出生,都是安德烈亚-德尔-萨尔托的学生,都是古怪而不拘一格的人,都能创造出一种语言,给他们那个时代的艺术带来巨大的变革。然而,他们之间存在着许多差异,这些差异也分化了他们的两幅杰作,这两幅杰作经常被拿来比较,并在 2017-2018 年斯特罗兹宫举办的佛罗伦萨 16 世纪大型展览期间有一次被放在一起展出。

阿诺德-豪瑟(Arnold Hauser)认为,庞托尔莫与他的同龄人相比并不显得 “令人惊讶、任性和刺激”,因为 “虽然他的艺术肯定不乏精神性,也不乏内省性,但在他身上,思想和情感的张力从未达到狂热的强度,他的表现主义也从未具有罗索艺术在这一演变阶段所特有的动人的戏剧性力量”。事实上,可以说蓬托尔莫的张力不亚于罗索的张力,尽管他不能像乔瓦尼-巴蒂斯塔那样以表现主义的语调出现,但却以某些语言上的差异表现出来。两位艺术家的共同点都是对空间的分割(在这方面,庞托尔莫比罗索显得更加极端,因为在《圣费利西塔的沉积》中,所有的空间参照物都不见了,而在罗索的画作中,这些参照物依然存在,他的画作比雅各布-卡鲁奇的早四五年)。两人的动机都是希望在不完全放弃传统的情况下打破平衡,另一方面,传统仍然为他们提供了不可剥夺的图像和模型剧目(米开朗基罗对罗索的重要性已经提到过,拉斐尔对庞托尔莫的重要性也提到过):例如,请看人物排列的蛇形线条。

因此,贯穿于他们作品中的不同意见同样充满活力和激情,然而,在显示出某些共同点的同时,也表达了不同的愿景。卡洛-贝尔泰利(Carlo Bertelli)写道,罗索的作品是一部 “复杂的场景机器[......]所有的抽搐、角度、拐角、点都布置在一个平面上,以强调人物的飞跃动作,与楼梯和十字架的抽象几何图形形成对比”,这是一幅追求 “惊人效果 ”的画作,以雕塑家之手处理人物的比例和表情,突出狰狞的面孔,直到他们变得近乎动物。罗索的作品虽然与庞托尔莫的智力化作品相同,但与他的同事相比,显然是一种更加暴力的反自然主义作品。他的作品采用抽象风格,抹去了任何空间或时间参照,赋予《激情》戏剧以永恒的维度。

尽管罗索-菲奥伦蒂诺的《沉积》取得了低调的成功,正如我们在一开始所看到的那样,但它留下的见证注定不会被后人发现,正如巴尔迪诺蒂所写的那样,后人 “只能远远地观赏罗索的杰作”,“通过一幅画的滤镜,虽然它的色调和具象布局都很绚丽,但只能将作品视为艺术品本身”。乔治-瓦萨里是宫廷画的导师和 “两面派 ”的代表人物。根据这位学者的说法,只有下一代的少数艺术家,包括米拉贝罗-卡瓦罗里(Mirabello Cavalori)和马索-达-圣弗里亚诺(Maso da San Friano)这两位十六世纪下半叶佛罗伦萨真正奢侈的画家,更不用说像卡罗-波特利(Carlo Portelli)这样异想天开的画家了,才会恢复罗索的一些发明创造。罗索一生都在为寻找委托而辗转于各个城市之间,最终在法国枫丹白露结束了他的一生,他的创新在那里留下了更持久的回响。只有到了 20 世纪,人们才会充分认识到罗索《沉积》的原创性,只有到了几个世纪之后,我们才会从这一大胆发明的极端主义中看到一个新纪元的开端,看到一种诗学的开端,这种诗学将自己与之前的一切辩证地联系在一起,但并不否认过去,而是对传统表现出一种真诚但又令人震惊的狂热的迁移。

即使是罗索本人,在其职业生涯的延续过程中,也不会再像《沃尔特拉沉积》那样,以切割般的狂热重复自己的创作:1522-1524 年佛罗伦萨时期的作品中,造型显得更加细腻,光线虽然坚固,却没有沃尔特拉杰作中雕塑般的内涵。仅仅六年后,画家又回到了同样的圣像主题,创作了《在桑塞波尔克罗的沉积》,这也是一件原创作品,但与《在乔尔诺的十字架教堂》截然不同。罗索的这一颠覆性作品已经标志着一个时代的到来。

本文作者 : Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。