Einunddreißig bisher unbekannteWracks sind auf dem Meeresgrund des Bodensees in Deutschland entdeckt worden: Das ist das Ergebnis des Projekts “Wracks und Tiefsee” des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD), das seit 2022 mit modernen geophysikalischen Methoden, einem Team von Tauchern und Unterwasserrobotern durchgeführt wird. “Das Projekt”, so LAD-Archäologe Professor Dirk Krausse, “ist ein einzigartiges Unterfangen auf dem Gebiet der Unterwasserarchäologie in Binnengewässern”. Ziel des Projekts ist “die umfassende Erfassung, Dokumentation und historische Auswertung von Wracks in allen Tiefen des Bodensees”, erklärt Dr. Julia Goldhammer, Projektleiterin und Restauratorin in der Abteilung für Feuchtgebietsarchäologie des LAD in Hemmenhofen. Finanziert wird das Projekt vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg.

Bereits bis Ende 2024 wurden im bis zu 251 Meter tiefen Bodensee mehr als 250 potenziell interessante Bereiche, d.h. Anomalien, die auf das Vorhandensein von Wracks hinweisen könnten, identifiziert. Von diesen Gebieten wurden bisher 186 systematisch untersucht. Die Analyse ergab, dass 155 der untersuchten Flächen auf natürliche Strukturen, wie Sediment- oder Vegetationsansammlungen, oder auf Gegenstände menschlichen Ursprungs, wie Angelruten, zurückzuführen waren. In 31 Fällen handelte es sich um Wracks, darunter Objekte von kulturhistorischer Bedeutung sowie moderne Sportboote oder andere Schiffe aus jüngerer Zeit.

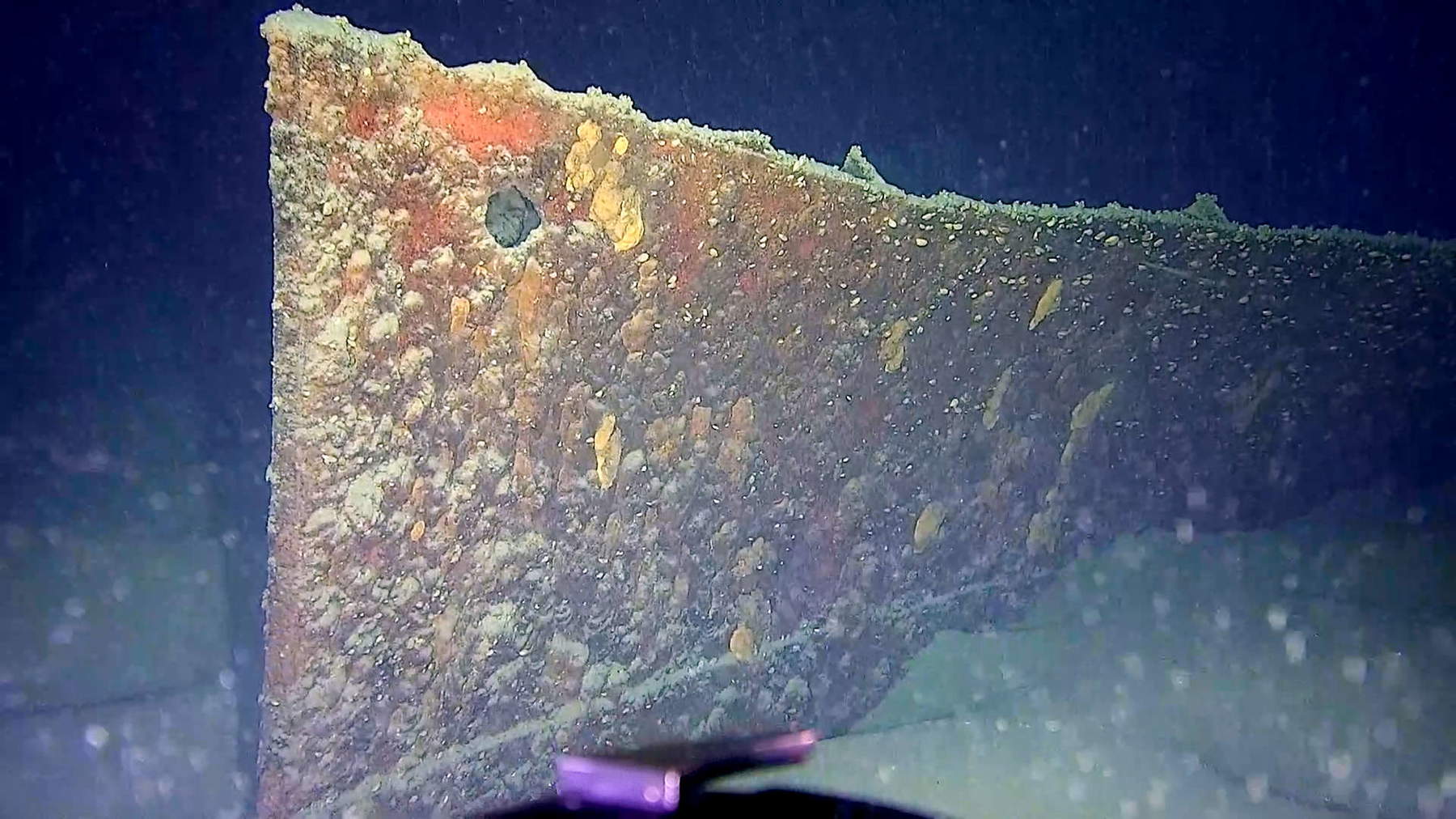

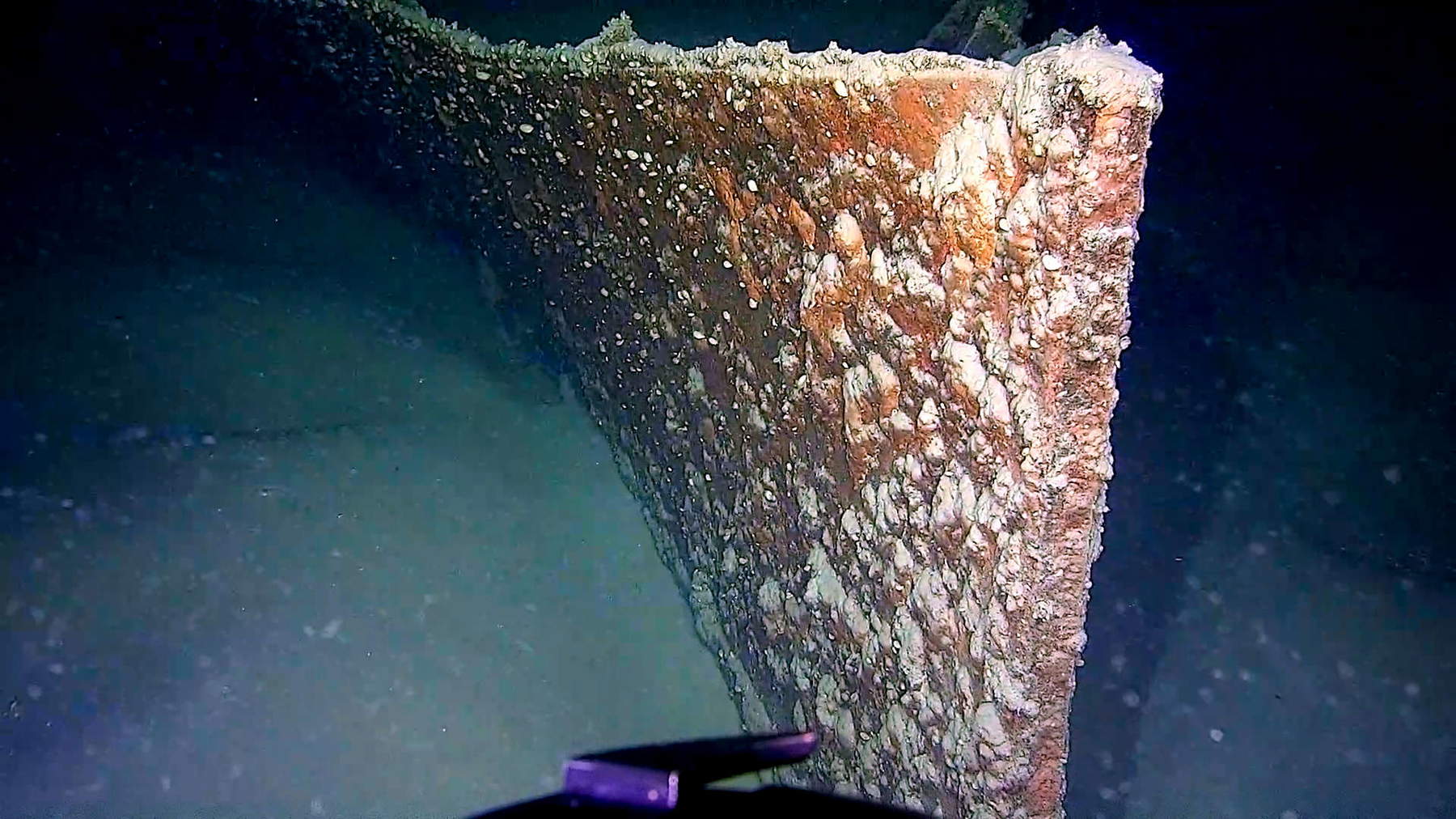

An einer der Fundstellen wurde ein Trümmerfeld entdeckt, das weiträumig mit mindestens 17 Holzfässern übersät war, von denen einige gut erhalten sind: Einzelne Exemplare weisen Deckel, Böden und möglicherweise Fassspuren auf. Hinweise auf das Schiff, mit dem sie transportiert wurden, gibt es derzeit nicht, aber weitere Untersuchungen sind geplant. Zwei weitere Fundstellen betreffen größere Schiffsrümpfe aus Metall, die bereits bei der bathymetrischen Analyse identifiziert wurden. Beide Objekte wurden mit Hilfe von Unterwasserrobotern (ROVs) dokumentiert. Die an dem Projekt beteiligte Forscherin Alexandra Ulisch vermutet, dass es sich bei diesen Wracks aufgrund ihrer Größe und Lage um die Rümpfe der Raddampfer “SD Baden” (ehemals “Kaiser Wilhelm”) und “SD Friedrichshafen II” handeln könnte (siehe Abbildungen 4.1 bis 4.5), wobei die endgültige Identifizierung noch aussteht.

Ein besonderer Fund wurde in großer Tiefe gemacht: Dort entdeckte das Team ein fast vollständig erhaltenes Frachtsegelschiff. Der Mast und die Rah sind noch vorhanden. “Eine Rarität in der Unterwasserarchäologie”, sagt Ulisch. Aufgrund der Tiefe war der Bewuchs mit Quagga-Muscheln (Dreissena rostriforma bugensis), einer invasiven Art, die in Osteuropa und im Kaspischen Meer beheimatet ist, aber auch in einigen nordeuropäischen Meeren und Seen vorkommt, bisher kaum zu sehen, was die Identifizierung zahlreicher Details ermöglichte. Zu den sichtbaren Merkmalen gehören Klammern im Bugbereich, Verankerungszapfen und ein gezahnter Ring. “Der Fund bietet einzigartige Einblicke in die Navigationstechnik und den Schiffbau historischer Bodenseeschiffe und stellt ein wichtiges Referenzobjekt für die Forschung dar”, so Ulisch.

“Die Ergebnisse zeigen die Relevanz des methodischen Ansatzes: Nur durch die Kombination von hochauflösender Datenerfassung und gezielten Sonarnachuntersuchungen ist es möglich, natürliche Strukturen von technischen Objekten auf dem Seegrund zuverlässig zu unterscheiden”, sagt Julia Goldhammer. Das Projekt stellt die erste systematische und methodisch valide Untersuchung des Bodenseebodens auf Unterwasserwracks dar. “Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine archäologische Inventarisierung der Bodensee-Wracks und liefern wichtige Informationen über den Erhaltungszustand und die Gefährdung dieser bisher wenig dokumentierten Kulturgüter. Gleichzeitig leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von methodischen Standards für die Unterwasserarchäologie in Binnengewässern”.

Die entdeckten und dokumentierten Wracks geben nicht nur Aufschluss über die Schiffbautechnik, sondern auch über die Ladung, die die berühmten Segelschiffe auf dem Bodensee transportierten. Wissenschaftliche Analysen lassen Rückschlüsse auf die Herkunft, Verarbeitung und Qualität der über den See transportierten Bau- und Rohstoffe zu. Die Wracks sind also mit weit mehr als nur historischen Ereignissen verbunden. “Durch eingehende archäologische Untersuchungen erhalten wir Informationen über die Lebensbedingungen vergangener Gesellschaften und können Hypothesen über viele verschiedene Aspekte der damaligen Welt formulieren”, sagt Goldhammer. Alexandra Ulisch, ergänzt: “Schiffswracks sind mehr als nur verschollene Schiffe: Sie sind wahre Zeitkapseln, die Geschichten und Artefakte aus längst vergangenen Zeiten bewahren. Alle Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass Wracks die Menschen faszinieren”. Weitere Ergebnisse sollen nach Abschluss des Projekts im Sommer 2027 bekannt gegeben werden.

Das Projekt gliedert sich in mehrere Phasen. In der ersten Phase wurden vollständige und aktuelle bathymetrische Tiefendaten ausgewertet. Unter Bathymetrie versteht man die topografische Vermessung von Gewässern, in der Regel mit Fächerecholoten. Dies ermöglicht die Erstellung von Geländemodellen und Tiefenprofilen. Im Projekt wurden umfangreiche Datensätze des Instituts für Gewässerforschung (ISF) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ausgewertet. Dieser Datensatz bildet die Grundlage für die zweite Phase des Projekts, die Anfang 2024 beginnt. Seitdem läuft eine gezielte und systematische Analyse der identifizierten Verdachtsflächen. Zunächst werden Anomalien, die ausschließlich durch bathymetrische Daten erfasst wurden, mit Side-Scan-Sonar untersucht. Diese Technologie ermöglicht es, fotorealistische Bilder von Strukturen auf dem Seegrund zu erhalten und Anomalien detaillierter zu beurteilen.

Während die Bathymetrie in erster Linie Höhenunterschiede auf dem Meeresboden abbildet, liefert das Side-Scan-Sonar Informationen über die Form, Oberflächenbeschaffenheit und Zusammensetzung von Materialien. In einigen Fällen konnten große Schiffsstrukturen auf der Grundlage der Bathymetrie eindeutig als Wracks identifiziert werden. Andere verdächtige Stellen zeigten nur leichte Erhebungen, deren Ursache auf natürliche Formationen, biologische Aufwuchsstrukturen oder technische Objekte wie Fischernetze zurückgeführt werden können.

Nach der Inspektion mit Side-Scan-Sonar werden die potenziellen Kulturgüter durch das LAD-Taucherteam oder mit Hilfe von Unterwasserrobotern analysiert. Die Unterwasserroboter wurden von der LAD, dem Institut für Gewässerforschung (ISF) der LUBW, der Wasserschutzpolizei Überlingen und den Firmen Bodenseetaucher und Submaris eingesetzt. Handelt es sich bei den gefundenen Objekten um Wracks oder Ladung, die tatsächlich Kulturgut darstellen, wird eine ausführliche Dokumentation erfolgen und je nach Zustand und Priorität weitere Untersuchungen durchgeführt. Die Bergung einzelner Objekte ist derzeit nicht geplant, da die Bergung und Konservierung extrem teuer ist. Der Schwerpunkt liegt daher auf der Erhaltung des dokumentarischen Wertes.

|

| Deutschland, 31 Wracks auf dem Boden des Bodensees gefunden |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.