Der Name Marino Marini wird mit einem klar umrissenen Thema mit sehr alten Ursprüngen in Verbindung gebracht: der Reiter auf seinem Pferd. Heute weiß man, dass die Domestizierung des eleganten Pferdes vor etwa 5.500 Jahren in Zentralasien stattfand und seitdem eine sehr enge Beziehung zwischen Mensch und Pferd besteht. Gelehrig und stark, groß und prächtig, haben diese Tiere über Jahrtausende hinweg den Menschen bei der Feldarbeit geholfen, an Schlachten teilgenommen, wurden als Transportmittel sowie als Sport- und Unterhaltungstiere eingesetzt - eine Rolle, die ihnen die heutige westliche Gesellschaft nicht mehr zugesteht. Auch auf symbolischer Ebene ist das Paar Pferd und Reiter fest etabliert, und seine Darstellung in der bildenden Kunst evoziert fast immer die Themen Heldentum, Triumph und Macht: Das Reiterstandbild des Marcus Aurelius, Donatellos Gattamelata, Berninis Ludwig XIV , um nur verschiedene Epochen und Stile zu nennen, sind ein deutlicher Beweis dafür. Marino Marini war bereits ein etablierter Künstler, als er 1934 Bamberg besuchte und dort die Epiphanie empfing, die den Weg seines Schaffens markierte: Er war von dem so genannten Ritter von Bamberg beeindruckt, einer Skulptur, die auf einer Säule im Chor des Doms steht und aus der Zeit vor 1237 stammt, also aus der Hochphase der Gotik. Im Gegensatz zu den meisten der bekannteren Reiterdenkmäler haben Marinis Ritter jedoch eine anti-heroische Konnotation, die sie auch von dem rhetorischen Triumphalismus, der für die Zeit des Faschismus typisch ist, der Epoche, in der die ersten Exemplare entstanden sind, zutiefst entfernt.

In Arezzo, nach zwei bedeutenden Ausstellungen wie Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale und Vasari. Il teatro delle virtù wurde nun beschlossen, Marino Marini mit einer von Alberto Fiz und Moira Chiavarini kuratierten Ausstellung zu ehren, die zwischen der Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea und der Fortezza Medicea aufgeteilt ist. Mit der Ausstellung soll eine - wenn auch vorübergehende - Dreiecksbeziehung zwischen den beiden wichtigsten Zentren für die Bewahrung des Werks von Marini geschaffen werden, nämlich Pistoia (Sitz der Stiftung Marino Marini) und Florenz mit seinem Museum Marino Marini, beides Institutionen, die fast alle ausgestellten Werke zur Verfügung gestellt haben, von denen einige aus Depots stammen und daher nur selten von der Öffentlichkeit gesehen werden. Schon die Eröffnung der Ausstellung hat einen starken toskanischen Akzent: Wenn das erste Werk, das man sieht, dasSelbstporträt von 1929 ist, das nützlich ist, um das Gesicht des Künstlers zu visualisieren, dann sticht die isolierte Zuffa di cavalieri von 1927 hervor, eine Zeichnung aus den Uffizien, in der die Schlachtszenen, die Piero della Francesca in der Bacci-Kapelle der Kirche San Francesco, die ebenfalls an den Ausstellungsort angrenzt, dargestellt hat, deutlich anklingen. Auffallend an dieser Karte ist das Ausführungsdatum der Zeichnung, das fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der ersten Monographie von Roberto Longhi über den Maler aus San Sepolcro liegt. Im Übrigen war für Marini der Bezug auf Piero von Anfang an wesentlich, was auch das Gemälde Die Jungfrauen von 1916 beweist, das nicht nur sein frühes Talent bezeugt, sondern auch eine Reflexion über die formale Strukturierung des Meisters aus dem 15.

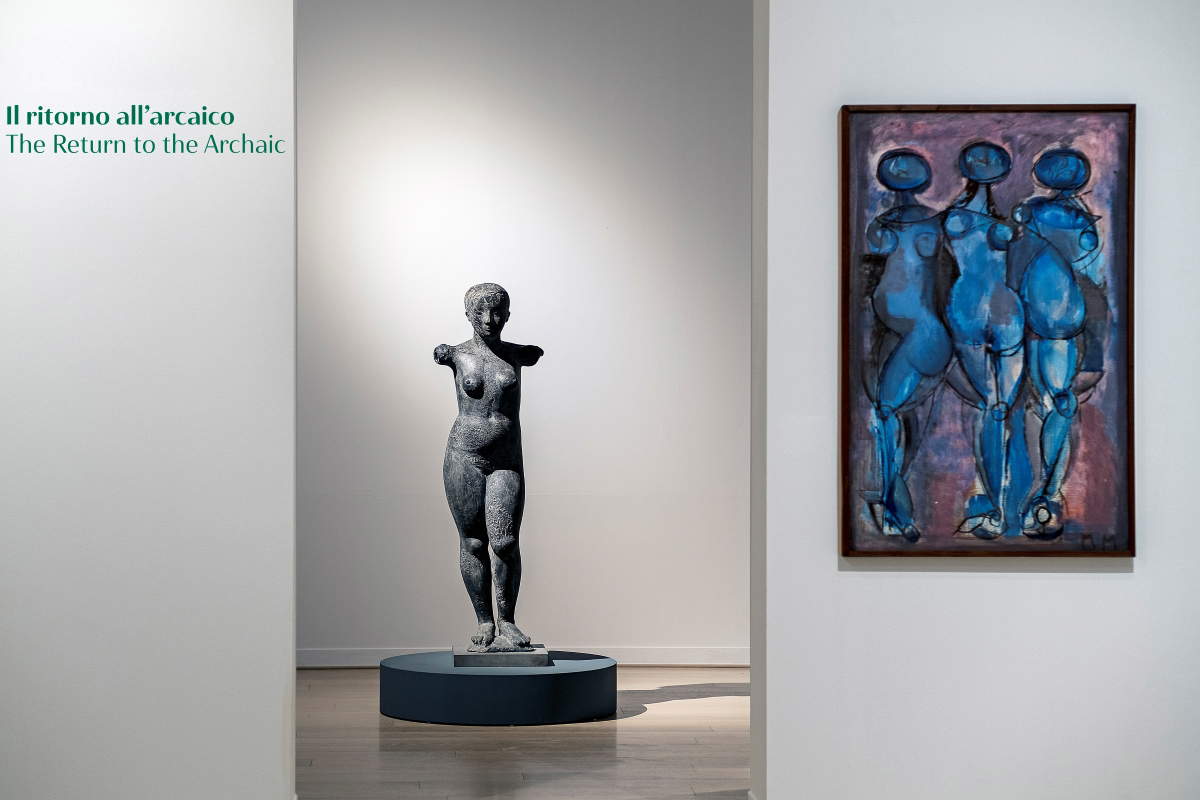

Die Anordnung der Ausstellung in den Räumen der Galerie basiert auf einem thematischen Kriterium, das dazu dient, die Wahl der Lieblingssujets von Marini zu verstehen und die stilistischen Veränderungen sowie die Entwicklung zu verfolgen, die, ausgehend von einer klassischen Konstruktion, die Figuren allmählich umwandelt, bis sie zur Poetik des Informellen übergehen. Apropos Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen: In einem kleinen Raum sind einige Werke des Künstlers ausgestellt (z. B. der Gips-Torso einer Frau von 1929 und die Giovinetta von 1938, deren Arme wie bei einem archäologischen Fund verstümmelt sind), die seine Inspiration durch die archaische und insbesondere die etruskische Bildhauerei deutlich machen. Um dies zu widerlegen, werden in einer Vitrine ein kleiner Terrakottakopf aus dem Archäologischen Museum von Arezzo und eine Reihe von Veröffentlichungen über die Ausgrabungen von Catona in Arezzo in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gezeigt, die Marino Marini wahrscheinlich bekannt waren. “Ich schaue auf die Etrusker aus demselben Grund, aus dem die gesamte moderne Kunst die unmittelbare Vergangenheit überspringt und zum ursprünglichsten Ausdruck einer jungfräulichen und fernen Menschheit zurückkehrt. Das Zusammentreffen ist nicht nur kulturell, sondern wir streben nach einer Elementarität der Kunst”, sagte der Künstler. Auch die kleine Bronze, die einen Boxer aus dem Jahr 1935 darstellt, blickt in die vorklassische Zeit, und man muss unweigerlich an den intensiven ruhenden Boxer (4. Jahrhundert v. Chr.) im Römischen Nationalmuseum denken.

In der Abteilung, die den Pomonen gewidmet ist, wandern wir um diese mythologischen Wesen herum, die Marino Marini auf der stilistischen Grundlage des 20. Jahrhunderts modernisiert hat, wobei er einen starken klassischen Ansatz beibehalten hat; es sind auch Reliefs und Gemälde ausgestellt, die die Weiblichkeit der Pomonen vervielfachen und sie in das Thema der drei Grazien oder der Karyatiden zurückführen. Die großen Skulpturen werden von kleinen Bronzen und vor allem von der Malerei flankiert, die für den Künstler schon immer die Voraussetzung für jedes kreative Ergebnis und ein Mittel zum Studium des Volumens seiner Figuren war: “Es ist die Farbe, die mich immer dazu bringt, zu beginnen. Ich beginne immer mit der Malerei [...]. Man kann meine Skulptur nicht isolieren, sie ist auch eine Erfahrung der Farbe”, heißt es auf einer Tafel, die Marini selbst zitiert. Und dass die Symbiose unbestreitbar ist, wird durch zahlreiche wirkungsvolle Gegenüberstellungen während des gesamten Besuchs bewiesen.

Es ist sicher nicht das erste Mal, dass Skulpturen und Gemälde des Künstlers aus Pistoia in einer Ausstellung kombiniert werden: Dies war beispielsweise bei den Ausstellungen Manzù/Marino der Fall. Gli ultimi moderni (Fondazione Magnani Rocca, 2014) und Marino Marini. Arkane Phantasien (Aosta, Bard Fortress, 2024). In Arezzo spielen die Gemälde jedoch auch eine wichtige Rolle dank der sogenannten “quadreria”, einer hohen Wand, die vollständig mit Gemälden bedeckt ist, die sowohl von unten als auch vom Balkon im zweiten Stockwerk aus bewundert werden können, den man erreicht, nachdem man dem Kern von Akrobaten, Jongleuren und Tänzern begegnet ist, Figuren, die die Menschlichkeit in der täglichen Ausübung ihres Berufes heraufbeschwören und Marini erlauben, den Moment vor der Bewegung einzufrieren.

Die erwähnte Galerie beherbergt auch ein Kleinod: den vorbereitenden Gipsabguss des berühmten Reiters, der noch heute von der Terrasse der Guggenheim-Sammlung in Venedig aus auf den Canal Grande blickt. Die Ehefrau des Bildhauers berichtet über das Werk: "1949 bat Peggy Guggenheim um eine Leihgabe für die Skulpturenausstellung im Palazzo Venier in Venedig. Sie war von dem Pferd und dem Reiter mit den ausgestreckten Armen so beeindruckt, dass sie es kaufte. Als Marino sah, dass es vor dem Palazzo an der Lagune so gut zur Geltung kam, gab er ihm den Titel Der Engel der Stadt". Seine Gemahlin Mercedes Maria Pedrazzini (eine idealisierte Figur, die von ihrem Mann sogar in Marina umbenannt wurde, um sie “zu einem Teil von ihm selbst” zu machen, wie Alberto Fiz erklärt) gehört zu den Protagonisten der von Marini geschaffenen Porträts, bei denen die psychologische Forschung und die emotionale Beteiligung gegenüber der Wiedergabe der somatischen Merkmale überwiegen: In der Ausstellung folgen auf die beiden Porträts von Marina die Köpfe von Fausto Melotti, Jean Arp, Igor Strawinsky, Massimo Campigli und anderen; dann Filippo De Pisis, der übrigens der erste war, der Marini eine Monographie widmete. Es gibt auch das bekannte Porträt von Marc Chagall, der das Werk nicht schätzte, da er darin fast karikaturistische Akzente sah, und den Autor sogar vor der Veröffentlichung warnte.

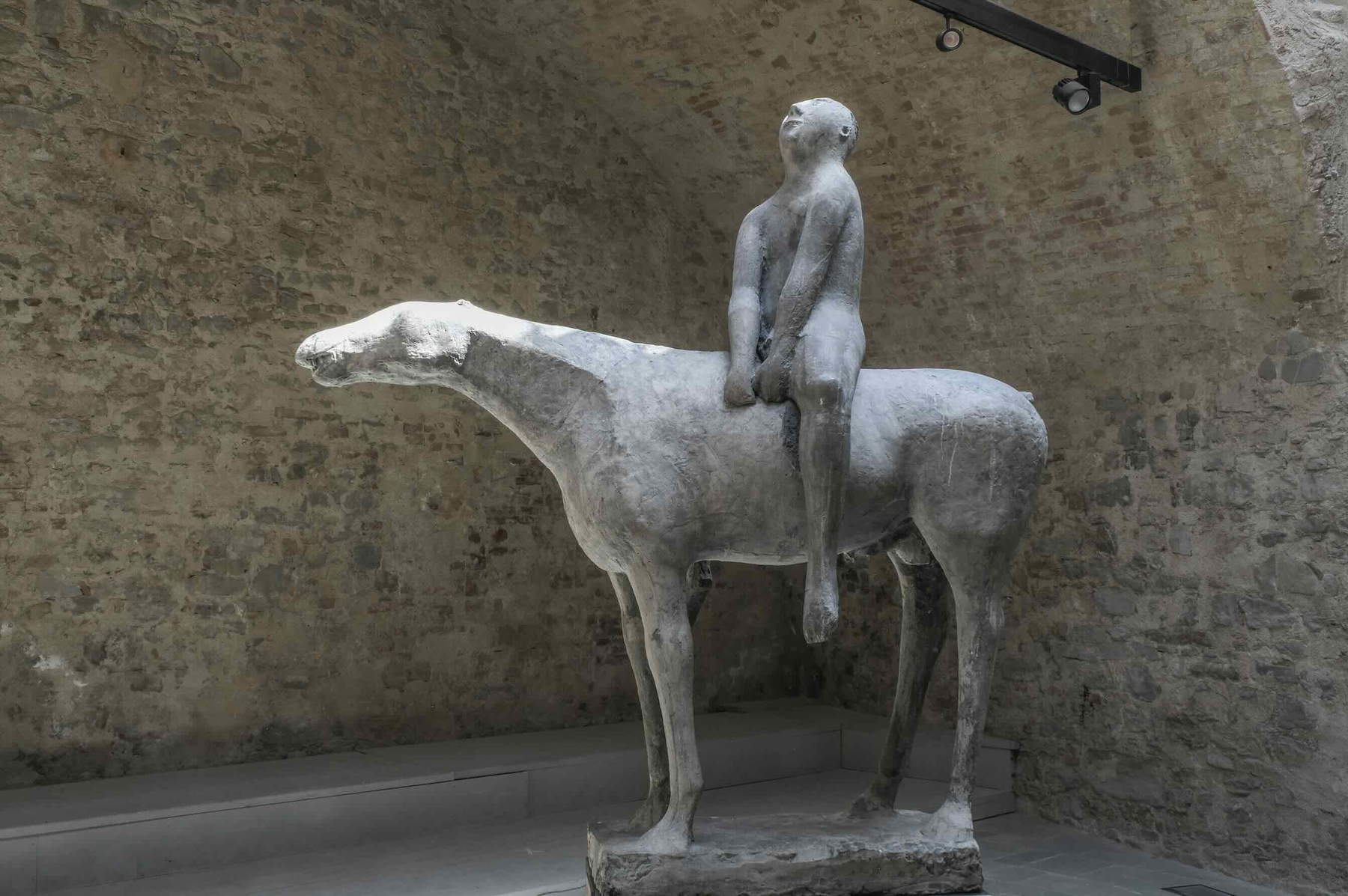

Die zweite Etage der Galerie konzentriert sich vor allem auf die Ritter und ihre Metamorphose, die ihre Formen auf der Grundlage postkubistischer Matrizen (der Einfluss von Picassos Guernica ist unbestreitbar) aufbrechen, bis sie in den Schreien den Gipfel der Auflösung erreichen. Alberto Fiz erklärt: "In den 1930er Jahren sind Marinis Cavalieri Werke von absolutem Gleichgewicht, in denen das horizontale Element, das Pferd, perfekt mit dem vertikalen, dem Menschen, in Dialog tritt. Nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs ändert sich dieses Verhältnis jedoch allmählich und es entstehen starke Spannungen zwischen den beiden Elementen, bis hin zur Überwindung des figurativen Bildes und zu den Wundern, den Kriegern, den Kompositionen und den Schreien, die echte Schmerzensschreie darstellen. Es ist eine Verwandlung, mit der Marino am Drama des Menschen teilnimmt, und er tut dies, indem er einen Weg mit Elementen entwickelt, die sich trennen: der Reiter ist abgeritten und das Pferd scheint zum Himmel zu zeigen, wie er selbst sagt“. In diesem Zusammenhang weist die Kuratorin auch auf eine Verbindung zwischen der Poetik Marinis und der Strömung des Spatialismus hin: Der Bildhauer, so Fiz, habe mehrfach ausdrücklich seine Absicht bekundet, ”die Erdkruste zu durchstoßen“ und ”sogar in die Stratosphäre vorzudringen“, auf der Suche nach einer tiefen Verbindung zwischen Mensch und Kosmos. ”Der Reiter ist somit seine berühmteste Ikone, die vom Reitermonument zu einem grundlegenden Faktor einer immer fragileren, immer problematischeren und beunruhigenderen Zeitgenossenschaft wird". Es ist kein Zufall, dass ein Wunder von 1953 als Kriegsdenkmal für einen Platz in Rotterdam ausgewählt wurde, und 1955 wurde eine große Komposition von der Gemeinde Den Haag bei Marini als kolossales Denkmal für die Schrecken des Konflikts in Auftrag gegeben; auf ihrem Sockel gravierte der Bildhauer: “Es wurde gebaut, es wurde zerstört und ein trostloses Lied blieb über der Welt”.

Auch in diesen Abschnitten der Ausstellung in Arezzo ist die Beziehung zur Malerei sehr eng, und besonders hervorzuheben sind der sehr ausgewogene Gentleman zu Pferd von 1938, der Troubadour von 1950, bei dem das Rot des Reiters mit ausgestreckten Armen die Figuren mit Energie auflädt, während der Kopf des Rosses nach oben zeigt, und dann der Krieger, ein Ölgemälde von 1960, das, wenn man es nicht in den Kontext stellt, sicherlich als hervorragendes Beispiel für informelle Malerei interpretiert werden könnte.

In der imposanten Fortezza Medicea entfaltet sich ein erstaunlicher Anblick dank der etwa zehn monumentalen Werke, die den kreativen Prozess von Marino Marini nachzeichnen, von einem Cavaliere aus Beton mit seinem staubigen und fastweich’, über die liegende Pomona, die ohne Arme in prekärem Gleichgewicht steht, bis hin zum androgynen Gaukler von 1946, der dem Autor wie eine Synthese von Michelangelos Pietà Rondanini aus dem 20. Jahrhundert erscheint.

Der Untertitel des Ausstellungsprojekts in Arezzo lautet “Im Dialog mit dem Menschen”, und Fiz erklärt noch einmal, was das bedeutet: "Im Gegensatz zu einem großen Teil der zeitgenössischen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in Bezug auf die Grundbedürfnisse immer etwas algid und kalt war, spürt man im Werk von Marino Marini ein hohes Maß an Empathie und eine ausgeprägte Fähigkeit, Emotionen und Gefühle zu berühren. Es ist auch ein existenzielles Werk, wenn man es mit dem anderen großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts, Alberto Giacometti, vergleicht, aber im Gegensatz zu diesem, der mit der Entfremdung des Individuums verbunden war, vertritt Marini eine andere, partizipatorische, relationale und niemals zynische Position. Sein Leiden ist nie Resignation, es gibt immer Hoffnung, auch in seinen letzten Werken. Es handelt sich also um eine Kunst, die zutiefst menschlich ist.

Die streng monografische Ausstellung zeichnet sich durch die sorgfältige Auswahl von etwa 120 Werken aus, die einen Querschnitt durch die Poetik von Marino Marini von den 1930er bis zu den frühen 1970er Jahren bieten und auch die zahlreichen Techniken und unterschiedlichen Materialien veranschaulichen, die der Künstler verwendet hat: Es gibt nämlich Skulpturen aus Holz, Gips, Keramik und, wie oben zu sehen, sogar Zement sowie natürlich Bronze, manchmal polychrom. Der Aufbau der Ausstellung ist von grundlegender Bedeutung und mit verschiedenen didaktischen Tafeln versehen, die dem Besucher helfen, sich zwischen den Epochen und Themen zu orientieren. Auch die Wahl, die monumentalen Skulpturen in der Fortezza Medicea aufzustellen, ist mehr als lobenswert: Die Wirkung ist so suggestiv, dass der Eindruck entsteht, die Werke seien speziell für diese Räume geschaffen worden, und das von oben einfallende Licht unterstreicht ihre Theatralik oder Dramatik, wie es bei den Wundern der Fall ist. Es ist jedoch schade, dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels noch keine Spur eines Katalogs vorhanden ist, ein unerklärliches Fehlen, wenn man bedenkt, dass die von der Gemeinde Arezzo und der Fondazione Guido d’Arezzo organisierte Ausstellung von der Kulturvereinigung Le Nuove Stanze und dem Verlag Mainz konzipiert wurde.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.