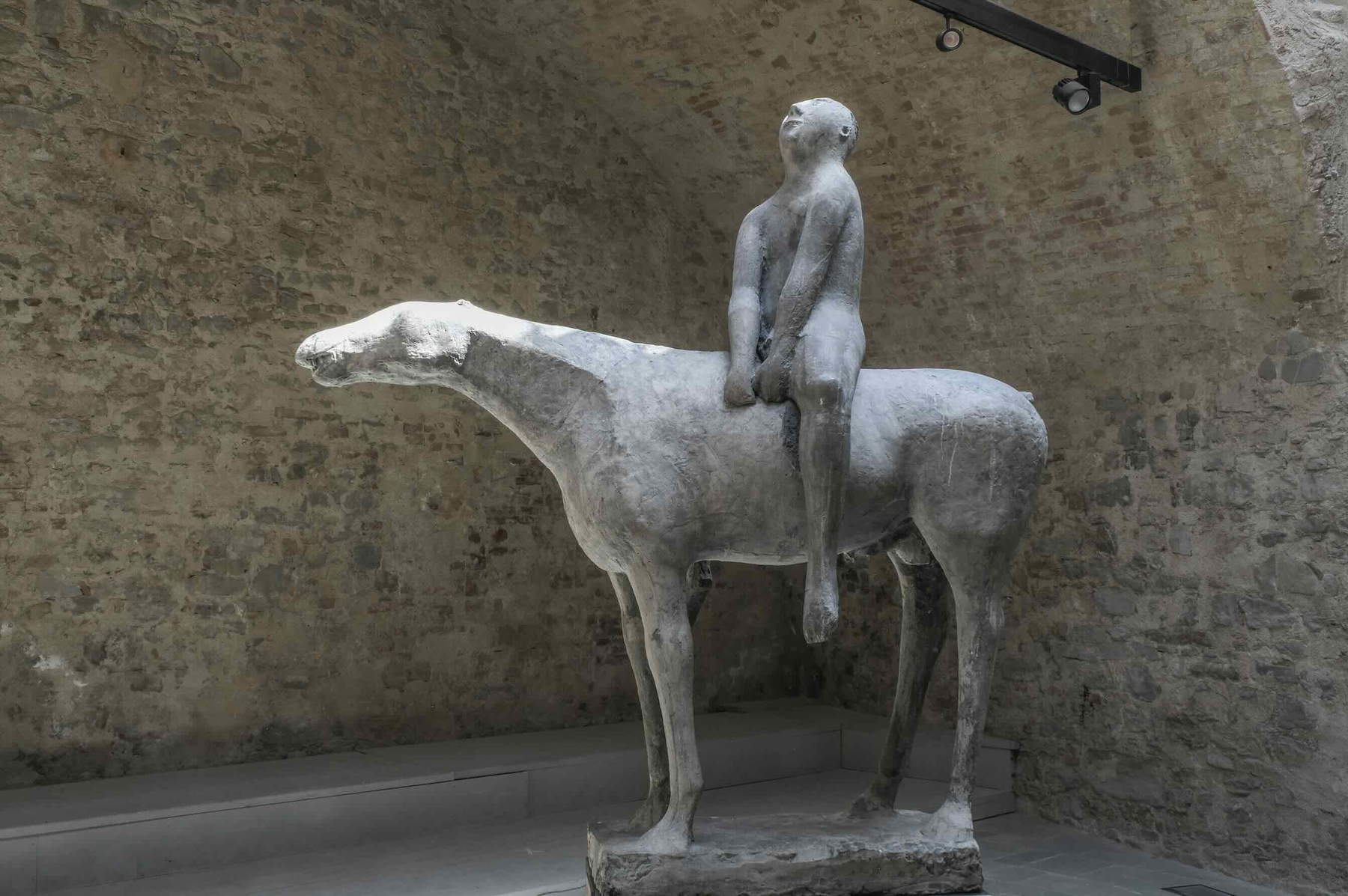

Al nome di Marino Marini è associato un soggetto ben definito, dalle origini antichissime: il cavaliere in groppa al suo destriero. Oggi sappiamo che la domesticazione dell’elegante equino avvenne circa 5.500 anni fa in Asia Centrale e da allora si instaurò un rapporto molto profondo tra esseri umani e cavalli. Docili e forti, alti e splendidi, questi animali per millenni hanno aiutato gli umani nei lavori dei campi, hanno partecipato alle battaglie, sono stati usati per i trasporti e per lo sport e il divertimento, ruolo a cui ormai li ha relegati la società contemporanea occidentale. Anche a livello simbolico la coppia cavallo e cavaliere è ben salda e la sua rappresentazione nelle arti visive evoca quasi sempre i temi dell’eroicità, del trionfo e del potere: ne sono chiare testimonianze la Statua equestre di Marco Aurelio, il Gattamelata di Donatello, il Luigi XIV di Bernini, giusto per attingere a epoche e a stili differenti. Marino Marini era già un artista affermato quando, nel 1934, visitò Bamberga e lì ricevette l’epifania che segnò la strada della sua produzione: rimase infatti assai colpito dal cosiddetto Cavaliere di Bamberga, una scultura che campeggia su un pilastro del coro della cattedrale e che si data prima del 1237, in piena età gotica insomma. A differenza di gran parte dei monumenti equestri più noti, i cavalieri di Marini però hanno una connotazione antieroica, che li distanzia profondamente anche dal trionfalismo retorico tipico del Ventennio fascista, epoca in cui vennero realizzati i primi esemplari, e pure il tema è a ben vedere assai lontano dai canoni della sua contemporaneità.

Ad Arezzo, dopo due mostre significative quali Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale e Vasari. Il teatro delle virtù, si è ora deciso di rendere omaggio a Marino Marini con un percorso espositivo curato da Alberto Fiz e Moira Chiavarini e diviso tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e la Fortezza Medicea. La mostra intende portare a compimento una triangolazione, anche se temporanea, tra i due nuclei conservativi più importanti dell’opera di Marini, ovvero Pistoia (sede della Fondazione Marino Marini) e Firenze con il suo Museo Marino Marini, entrambe istituzioni che hanno prestato la quasi totalità delle opere esposte, alcune delle quali estratte dai depositi e quindi raramente viste dal pubblico. Anche l’incipit del percorso espositivo parla con forte accento toscano: se la prima opera che si incontra è l’Autoritratto del 1929, utile a visualizzare il volto dell’artista, spicca poi isolato Zuffa di cavalieri del 1927, un disegno proveniente dagli Uffizi in cui risuonano chiaramente le scene di battaglia raffigurate da Piero della Francesca nella cappella Bacci della chiesa di San Francesco, la quale peraltro è adiacente alla sede della mostra. Di questa carta colpisce la data d’esecuzione del disegno, pressoché contemporanea alla pubblicazione della prima monografia di Roberto Longhi sul pittore di San Sepolcro. Per Marini peraltro il riferimento a Piero fu essenziale fin dagli suoi esordi, e lo dimostra pure il dipinto Le vergini del 1916 che, oltre a certificare il suo precoce talento, esprime una riflessione sulla strutturazione formale del maestro del Quattrocento.

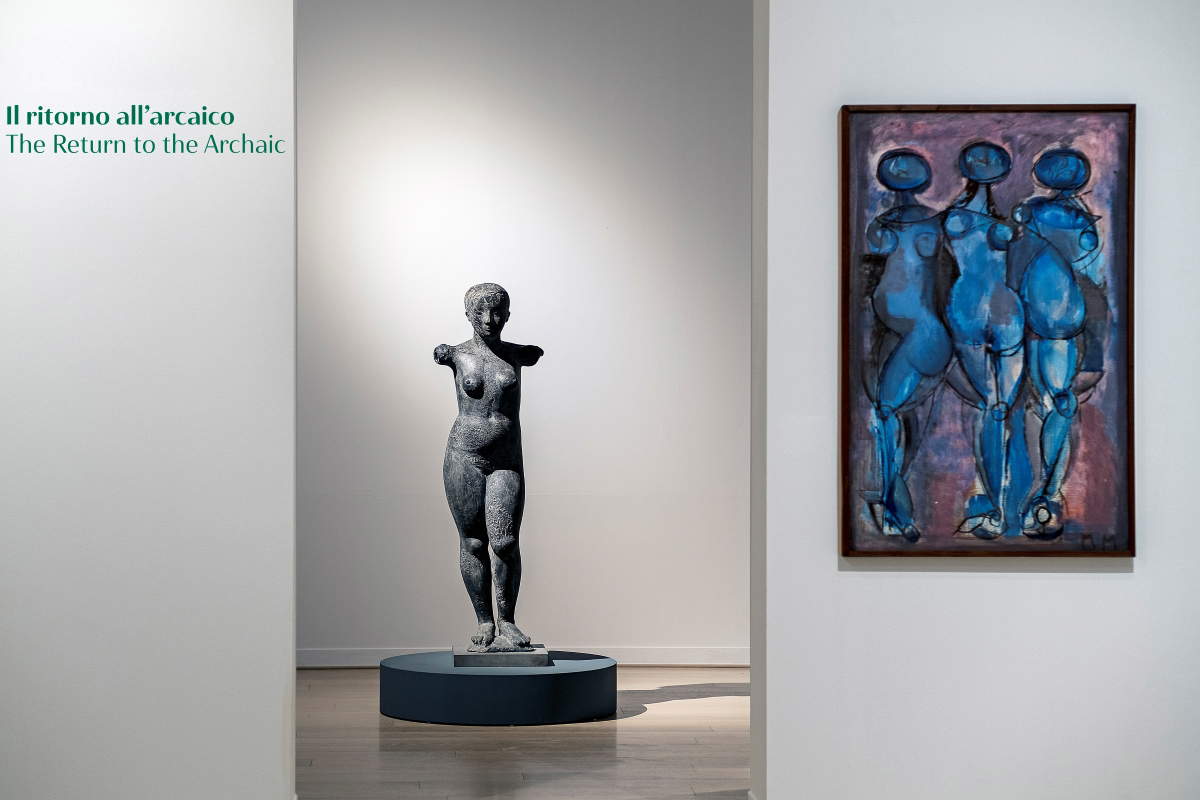

L’allestimento negli spazi della Galleria si basa su un criterio tematico, funzionale a comprendere la scelta dei soggetti prediletti da Marini e a seguirne i cambiamenti stilistici, nonché l’evoluzione che, partendo da una costruzione classica, trasforma via via le figure, fino a sfiorare la poetica dell’Informale. A proposito di radici che affondano nell’Antichità, in una piccola sala si espongono alcuni pezzi dell’artista (ad esempio il Torso di donna in gesso del 1929 e la Giovinetta del 1938, mutila delle braccia proprio come un reperto archeologico) che rendono manifesta la sua ispirazione dalla scultura arcaica e in particolare etrusca. A confutarlo, una teca raccoglie una piccola testa in terracotta proveniente dal Museo Archeologico di Arezzo e una serie di pubblicazioni relative agli scavi della Catona condotti ad Arezzo nei primi decenni del Novecento, verosimilmente noti a Marino Marini. “Io guardo agli etruschi, per la stessa ragione per cui tutta l’arte moderna si è voltata indietro saltando l’immediato passato ed è andata a rinvigorirsi nell’espressione più genuina di un’umanità vergine e remota. La coincidenza non è soltanto culturale; ma noi aspiriamo ad una elementarità dell’arte”, ebbe ad affermare l’artista. Del resto all’età preclassica guarda anche il piccolo bronzo raffigurante un Pugile del 1935, ed è inevitabile pensare all’intenso Pugile a riposo (IV secolo a.C.) del Museo Nazionale Romano.

Nella sezione dedicata alle Pomone ci si aggira attorno a queste creature mitologiche che Marino Marini ha attualizzato sugli stilemi del Novecento, pur mantenendo una forte impostazione classicheggiante; sono inoltre esposti rilievi e quadri che moltiplicano la femminilità delle Pomone e la declinano nel tema delle Tre Grazie o delle Cariatidi. Alle grandi sculture si affiancano dei bronzetti e soprattutto la pittura, che per l’artista è sempre stata la premessa di qualsiasi risultato creativo, nonché un mezzo per studiare i volumi delle sue figure: “È il colore che mi fa sempre cominciare. Comincio sempre dipingendo […]. Non si può isolare la mia scultura, è anche un’esperienza del colore”, riporta un pannello con la citazione dello stesso Marini. E che la simbiosi sia indiscutibile lo provano numerosi ed efficaci accostamenti lungo tutto il percorso di visita.

Non è certo la prima volta che si combinano in un’esposizione dei lavori di scultura e pittura dell’artista pistoiese: è il caso, ad esempio, delle mostre Manzù/Marino. Gli ultimi moderni (Fondazione Magnani Rocca, 2014) e Marino Marini. Arcane fantasie (Aosta, Forte di Bard, 2024). Tuttavia ad Arezzo i dipinti assurgono a un ruolo rilevante anche grazie alla cosiddetta “quadreria”, un’alta parete completamente rivestita di dipinti che si possono ammirare sia dal basso sia dal ballatoio del secondo piano, che si raggiunge dopo aver incontrato il nucleo di acrobati e giocolieri e danzatrici, figure che evocano l’umanità nel quotidiano esercizio del mestiere e consentono a Marini di fermare l’attimo che precede il movimento.

Il ballatoio appena citato accoglie inoltre una chicca: il gesso preparatorio del celebre cavaliere che ancora oggi si affaccia sul Canal Grande dalla terrazza della Collezione Guggenheim di Venezia. L’opera è raccontata attraverso le parole della moglie dello scultore: “Nel 1949 Peggy Guggenheim chiese un’opera in prestito per la mostra di scultura a Palazzo Venier di Venezia. Rimase talmente colpita dal Cavallo e cavaliere con le braccia allargate che lo acquistò. Quando Marino lo vide ambientato così bene davanti al Palazzo sulla Laguna gli diede il titolo L’angelo della città”. La consorte Mercedes Maria Pedrazzini (figura idealizzata e addirittura ribattezzata Marina dal marito per renderla “parte di sé”, come spiega Alberto Fiz) è tra l’altro protagonista della sfilza di ritratti eseguiti da Marini e nei quali il livello di ricerca psicologica e il coinvolgimento emotivo prevalgono sulla resa dei tratti somatici: in mostra alle due effigi di Marina seguono le teste di Fausto Melotti, Jean Arp, Igor Stravinskij, Massimo Campigli e altri; poi di Filippo De Pisis che peraltro fu il primo a dedicare a Marini una monografia. C’è anche il ben noto ritratto di Marc Chagall che non apprezzò l’opera, vedendovi accenti quasi caricaturali, e anzi diffidò l’autore dal renderla pubblica.

Nel secondo piano della galleria si concentra soprattutto sui Cavalieri e sulla loro metamorfosi che ne scompose le forme sulla base di matrici post-cubiste (l’impatto di Guernica di Picasso è indiscutibile) fino a raggiungere l’apice della dissoluzione nei Gridi. Lo spiega Alberto Fiz: “Negli anni Trenta i Cavalieri di Marini sono opere di assoluto equilibrio, in cui l’elemento orizzontale, il cavallo, dialoga perfettamente con quello verticale, l’uomo. Man mano però, dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale, questo rapporto si modifica e si creano forti tensioni tra i due elementi, sino al superamento dell’immagine figurativa per arrivare ai Miracoli, ai Guerrieri, alle Composizioni e ai Gridi, che costituiscono vere e proprie grida di dolore. È una trasformazione con cui Marino partecipa al dramma dell’uomo e lo fa sviluppando un percorso con elementi che si separano: il cavaliere viene disarcionato e il cavallo sembra puntare verso il cielo, come lui stesso dice”. Il curatore, a tal proposito, accenna anche a un legame tra la poetica di Marini e la corrente dello Spazialismo: lo scultore, racconta Fiz, esplicitò più volte il suo intento di “bucare la crosta terrestre” e “addirittura andare nella stratosfera”, alla ricerca di una connessione profonda tra l’uomo e il cosmo. “Il Cavaliere è quindi la sua icona più celebre, che da monumento equestre diventa fattore fondamentale di una contemporaneità sempre più fragile, sempre più problematica e perturbante”. Non a caso un Miracolo del 1953 fu scelto come monumento ai caduti di guerra per una piazza di Rotterdam e nel 1955 una grande Composizione fu commissionata a Marini dalla Municipalità dell’Aja come colossale monumento agli orrori del conflitto; sulla sua base lo scultore incise: “Si costruì, si distrusse e un canto desolato restò sul mondo”.

Anche in queste sezioni dell’esposizione aretina la relazione con la pittura è strettissima, e si segnalano in particolare l’equilibratissimo Gentiluomo a cavallo del 1938, Il Trovatore del 1950 dove il rosso del cavaliere, con le braccia aperte, carica le figure di energia mentre la testa del destriero punta verso l’alto, e poi Guerriero, un olio su tela del 1960 che, se non fosse contestualizzato, potrebbe senz’altro essere interpretato come un eccellente esempio di pittura informale.

Nell’imponente Fortezza Medicea si dipana infine uno stupefacente colpo d’occhio grazie a una decina di lavori monumentali che ripercorrono l’iter creativo di Marino Marini, da un Cavaliere in cemento, con la sua superficie polverosa e quasi “morbida”, alla Pomona sdraiata che, senza le braccia, sta in equilibrio precario, fino all’androgino Giocoliere del 1946 che a chi scrive pare una sintesi tutta novecentesca della Pietà Rondanini di Michelangelo.

Il progetto espositivo di Arezzo reca come sottotitolo “In dialogo con l’uomo” ed è ancora Fiz a spiegarne il senso: “Al contrario di una parte importante dell’arte contemporanea del secondo Novecento, che è sempre stata un po’ algida e fredda rispetto ai bisogni primari, nell’opera di Marino Marini si percepisce un elevato grado empatico e una spiccata capacità di toccare emozioni e sentimenti. È un’opera esistenziale anche rispetto all’altro grande scultore del XX secolo, Alberto Giacometti, ma a differenza di quest’ultimo, legato all’alienazione dell’individuo, Marini tiene una posizione diversa, partecipativa, relazionale e mai cinica. La sua sofferenza non è mai rassegnazione, c’è sempre una speranza, anche negli ultimi lavori”. È un’arte, quindi, profondamente umana.

Strettamente monografica, la mostra si distingue per l’accurata selezione di opere, circa 120 in totale, che offrono uno spaccato della poetica di Marino Marini dagli anni Trenta all’inizio degli anni Settanta, illustrando inoltre le numerose tecniche e i diversi materiali adottati dall’artista: vi sono infatti sculture in legno, in gesso, in ceramica e, come si è visto sopra, persino in cemento oltre che, ovviamente, in bronzo, talvolta policromo. L’allestimento è essenziale e corredato di vari pannelli didattici che aiutano i visitatori a orientarsi tra epoche e temi. Più che apprezzabile inoltre la scelta di collocare le sculture monumentali della Fortezza Medicea: l’effetto è talmente suggestivo da dare l’impressione che le opere siano state realizzate apposta per quegli ambienti e la luce che cala dall’alto ne evidenzia la teatralità o la drammaticità, come accade per i Miracoli. Peccato però che, al momento della stesura di questo articolo, non ci sia ancora traccia del catalogo, un’assenza piuttosto inspiegabile se si considera che la mostra, organizzata dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d’Arezzo, è stata progettata dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e da Magonza, una casa editrice.

L'autrice di questo articolo: Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.