从 2025 年 10 月 19 日起,法国广播电台开始播放《桑德罗-波提切利的恶梦》( Un mauvais rêve de SandroBotticellihttps://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/allons-y-voir/un-mauvais-reve-de-sandro-botticelli-6063000)。正如音乐中所说的那样,广播的前五分钟奠定了基调。中世纪学者帕特里克-布歇龙(Patrick Boucheron)在广播中宣称:“我们必须应对这种女性化文化....。’据说,这种文化起源于波提切利创作的四幅讲述纳斯塔吉奥-德利-奥内斯蒂故事的油画,确切时间是 1483 年,而不是更早。布歇龙教授认为,波提切利的这些画作公开宣扬 ”杜松子酒"。这足以让佛罗伦萨画家的鉴赏家们大吃一惊,他们经过毕生的研究,突然发现自己心目中的英雄竟然是一个虐待女性的发明者。每个人都有权发表自己的观点,但教授们的立场却截然不同:他们的教育使命要求他们保持正直和开明。这的确是一个困难的综合体。成名的特权并没有取消这一义务,相反,它加倍了这一义务。因此,作为 15 世纪的专家,我们有理由对桑德罗-波提切利的噩梦表示怀疑。

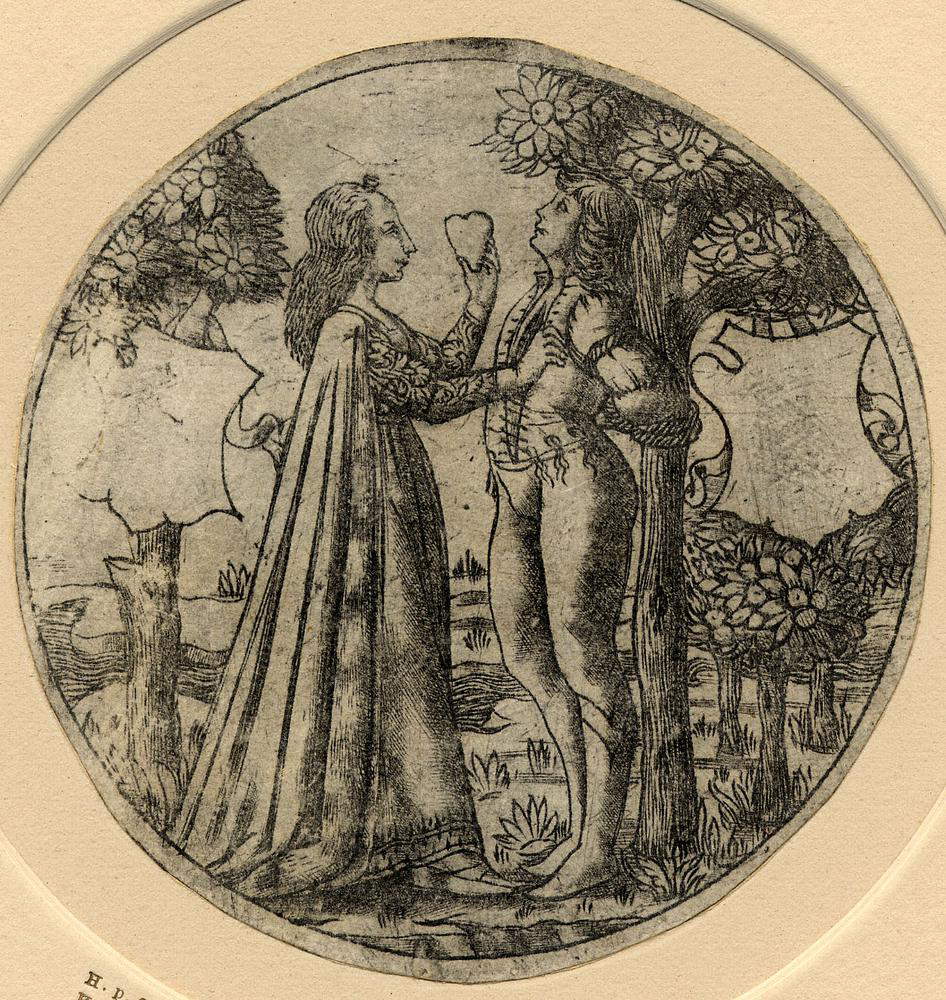

乔治-迪迪-胡伯曼(Georges Didi-Huberman)在《Ouvrir Vénus》(巴黎,1999 年)一书中对这则寓言进行了肆无忌惮的诠释,这是一篇幻象分析文章。保存在马德里的这幅寓言故事第二集的钢笔画(图 1)是否反映了波提切利肆无忌惮的虐待狂?在下结论之前,最好先了解如何观察、质疑和理解一幅画。否则,就像无可替代的丹尼尔-阿拉斯(Daniel Arasse)常说的那样,“你什么也看不到”。下面就是一个例子。

波提切利的艺术作品将薄伽丘描绘成一部恐怖片,纳斯塔吉奥在片中亲眼目睹了悲剧爱情的痛苦。纳斯塔吉奥被美丽的比安卡-特拉弗斯里(Bianca Traversari)所蔑视,他枉顾了她的爱,而她却导致了他的堕落,纳斯塔吉奥悲痛欲绝,在一片黑暗的森林中徘徊,在一个超自然的幻觉中,他跌跌撞撞地进入了一场地狱般的狩猎,这场狩猎仿照但丁-阿利吉耶里(Dante Alighieri)的《地狱篇》第 13 回(109-129),在自杀者的圈子里,这是一个绝对关键的细节。纳斯塔吉奥惊恐地看到一个女人被猎人和他的狗追赶,她被扔在地上,心脏被撕裂,然后毫发无损地爬起来,继续绝望地逃亡。猎人和他的猎物是两个该死的幽灵。这个傲慢的女人被幽灵猎人疯狂地爱着,她生前属于一个高贵得多的家庭,但在无情地将她不值得爱的人逼上自杀之路后,她最终为自己曾经乐此不疲的畸形残忍行为赎罪,却丝毫没有悔改之意。因此,她是一个 “没有怜悯之心的美丽女人”。她在人世间出于对阶级的蔑视而挖出了他的心,而他在死后用剑刺穿了她的心,并用剑作为自己自杀的工具,挖出了她的心。相比之下,纳斯塔吉奥和比安卡的结局却皆大欢喜:鬼魂的榜样促使他们步入婚姻殿堂。

在中世纪,等级和命运的差异是最基本的,这个强有力的初始主题引发了一场蔑视的戏剧,然后是自杀的悲剧,这种弥天大罪反过来又通过自杀的武器决定了超自然的补偿,正如但丁所希望的那样,他将这种神圣的正义称为 “contrappasso”,一种报应的法则。但在比但丁更晚的资产阶级作家薄伽丘的作品中,社会经济因素占了上风。这不是我们所理解的性。此外,在中世纪和文艺复兴时期,纳斯塔吉奥所感受到的热恋往往被归类为精英阶层的疾病,与非洲人君士坦丁(卒于 1087 年)和克雷莫纳的杰拉德(卒于 1187 年)拉丁化的希腊-阿拉伯医学相一致。它并不是一种浪漫的情感,更不是当今流行的媒体情感。为爱疯狂的人不会在 Facebook 上哭泣:他远离人类的共识,以求死亡。因此,纳斯塔吉奥与世隔绝。这无疑让人想起薄伽丘笔下的爱神,这位贵族在女性偶像的催眠下死于爱情,这是典型的致命忧郁症,并伴有视觉错觉。它不是由女人生殖器意义上的 “性 ”引起的,而是由hereos(相当于阿拉伯语ilisci 的拉丁语)引起的,这种相思病感染了大脑中枢的想象力,将幻觉中的情人变成了一个自杀的疯子,随时准备让自己饿死。薄伽丘正确地指出,纳斯塔吉奥 “不记得吃饭或其他任何事情”。从以弗所的鲁弗斯(Rufus of Ephesus,公元前 150 年)、拉泽斯(Rhazes,†925 年)、阿维森纳(Avicenna,†1037 年)、非洲人君士坦丁(Constantine the African,†1087 年)和维拉诺瓦的阿诺德(Arnold of Villanova,†1311 年)开始,医生们试图了解并治疗这种自我毁灭的狂热,法国和意大利的著名专家对这种狂热进行了广泛的研究(见 E. Ciavolella, La malaños,公元前 150 年)。Ciavolella,La malattia d’amore dall’Antichità al Medioevo, Rome 1976; D. Jacquart and C. Thomasset,Sexualité(†1311)。Thomasset,Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Paris 1985, pp.Tilliette,Les fous d’amour au Moyen Âge,de Tristan au Roland Furieux, ’P0&SIE’, 159 / 1 (2017), pp.)说了这么多,都是为了给薄伽丘的《纳斯塔吉奥》提供一个坚实的文化前因,而法国文化公司这次奇怪的重播从未提供过。

我们要感谢 Bemberg 基金会的负责人安娜-德贝内内蒂女士,她在节目的前二十分钟里,尝试对一个无法证实的口号进行了背景介绍和缓和,尽管对我们的口味来说,这样做显得有些胆怯:波提切利是有史以来第一位导演父权制对女性的屠杀。他的 “恶梦 ”是女性征服,是文艺复兴时期在图像中传授的 “妇道灭绝”。他的推理(如果你想这么说的话)毫不含糊。现在让我们对其进行冷静的分析。

首先,对这一论述的最初误解是如何产生的,并由此产生了一系列事实错误和谬误捷径?试想一下:这幅画绝不是波提切利的恶梦,他只是负责描绘薄伽丘故事的画家,而是被爱情忧郁摧毁的纳斯塔吉奥的幻觉。让我们牢记这一绝对关键的传记区别,它太容易被忽视了。

唯一一个波提切利既是演员又是叙述者的真实自传体梦境是我们在安杰洛-波利齐亚诺的《悦耳的话语》中发现的,随后我们在法文论文《波提切利之歌》(Hazan 2022,第17-19页/https://lunettesrouges1.wordpress.com/2023/02/03/mars-plutot-que-venus-botticelli/)中对其进行了研究。简而言之,它告诉了我们什么?波提切利对婚姻的深深厌恶,因为他在梦中逃离了一个违背他意愿而被迫与之结婚的女人。这正是一幅倒置的《Hypnerotomachia》。事实上,年轻英俊的男子一直是洛伦佐大帝偏爱的画家,洛伦佐本人也在他的诗作《I beoni》中以滑稽的双关语暗指他们,这首诗是在《纳斯塔吉奥》周期两年后完成的,有点像巴克斯式的宴会(见《波提切利之歌》,第124-127页)。两者的日期不谋而合。对于迪迪-胡伯曼(Didi-Huberman)的论点及其推论--画家在《纳斯塔吉奥》中描绘的肢解视觉威胁下强迫女性结婚--来说,这一因素尤其令人不安。这几乎就像是波提切利本人会让自己被肢解,而不是与一位女士结婚!尽管如此,是否还有人认为波提切利是薄伽丘的帮凶,因此要共同承担罪责?但薄伽丘叙事中的层层含义驳斥了男性发情引发性欲暴力的武断假设。每个人都有罪吗?并非如此。薄伽丘是一位文质彬彬的作家,他的故事错综复杂,以神学寓意为基础,波提切利描绘了纳斯塔吉奥的恐怖,尤其是他冲向不幸受害者幽灵的勇气。正如薄伽丘所描述的那样,他拼命阻止谋杀,用一根长树枝像棍子一样对付莫洛西人(图 2)。他仍然相信自己是在拯救一个真正的女人。不能有丝毫含糊。

纳斯塔吉奥立即指责他勇敢面对的猎人的行为是庸俗的杀人犯,而不是一个高尚的骑士,他必须尊重一个女人,一个不惜一切代价保护的人:“我不知道你是谁,也不知道我是谁,但我告诉你,一个有武器的骑士的最大恶行是肆无忌惮地屠杀一个被忽视的女人,并不惜一切代价夺取她的生命,就好像她是一个救世主一样;我一定会尽我所能去拯救她”(薄伽丘,《十日谈》,V 8,第 50-52 页,V. Branca 出版社,都灵)。V. Branca,都灵,1992 年)。只有在意识到自己是在做梦之后,面对再次确认的、僵硬的神意,我们才会看到纳斯塔吉奥不情愿地目睹模拟处决,并因恐惧而颤抖(图 3)。值得强调的是,波提切利对这一鲜明的身体和道德对比进行了生动的诠释。此外,梦幻般的启示证实,大屠杀从未真正发生过,只是一个想象中的幻影。这怎么可能呢?纳斯塔吉奥可能是在思考罗伯特-克莱因(Robert Klein)在《形式与智慧》(La Forme et l’Intelligible)(巴黎,1970 年,第 89-124 页)一书中所说的 “菲奇尼地狱”,这是一个想象中赎罪的幻觉空间,根据哲学家马西利奥-菲奇尼诺(Marsilio Ficino)--一位真正的劳伦廷柏拉图--的说法,被诅咒的灵魂会在其中重复他们的罪孽,无限复制他们的恶行,正如我们在 2017 年在《Voir l’Enfer》(https://shs.hal.science/halshs-03844334/document)中所解释的那样。

但让我们继续往下看。薄伽丘故事中被肢解的女主人公根本不是维纳斯或仙女,而是一个独立的文学人物,这一事实并没有让迪迪-胡伯曼感到不安,也没有让他的弟子们感到不安,他们对大师的错误铁了心。毕竟,波提切利笔下的阿芙洛狄忒不是殉道者,而是我们在乌菲兹美术馆欣赏的《维纳斯的诞生》中肉体丰满的女神,这与他们有什么关系呢?这又是一个被否认的证据。为什么会这样呢?因为 “并非只有维纳斯才有美丽的事情发生”(迪迪-胡伯曼说)。他们试图用这些话让我们相信,文艺复兴又一次创造了女性永恒的苦难,同样的苦难悲惨地出现在我们令人痛心的当代编年史的头版。

让我们从一个基本的观察开始:实际上,薄伽丘和波提切利重复了中世纪寓言故事中厌恶女性的古老传统,如 1225 年极其暴力的《被阉割的女人 》(Dameécouill&e acute;e,C. Debru 编著,巴黎,2009 年),一个臀部被割破的荡妇。15世纪佛罗伦萨的发明也不过如此!在文艺复兴时期,古代和中世纪的文学文本似乎并没有明智地为图像提供信息,而是旨在让我们反思和探究表面之下的东西。

我们还必须对这一公然的方法论失误表示遗憾:图像虚构与当代谋杀之间的事实和时间差距被简单地否认,而这种否认不幸被掩盖在指责之下。作为准确判断的保证,历史距离又有什么用呢?不,15 世纪的价值不亚于 21 世纪,文艺复兴时期的画家会像我们法庭上的凶手一样思考。令人遗憾的是,在艺术史和整个历史的零度上,波提切利的诋毁者中普遍存在着公然否认诠释学的现象。因此,他的画作被武断地从其历史-美学背景中剥离出来。他的画作被碾碎在平淡无奇的话题上。现在的艺术只有一个层面的意义和一个维度:犯罪。在 15 世纪绘制一幅文学虚构画,具体来说就是在 2025 年煽动一群虐待狂来惩罚一个拒绝性爱的女人。甚至当代的犯罪也会模仿佛罗伦萨的绘画。因此,15 世纪发现自己无可救药地陷入了现代幻想学中。可怜的沃伯格,可怜的帕诺夫斯基,可怜的巴桑达尔!

我们并没有伪造任何这些论断。它们是可以验证的。它们将新闻报道和古代绘画毫无区别地混杂在一起,放大了一种病态的情绪。这是一种视觉上的诡辩,是艺术的 “情感化”,以牺牲图像阐释为代价,为浪漫主义情感提供了特权。一个反例就足够了。

如果一部艺术史声称,独具匠心的多梅尼科-吉兰达约(Domenico Ghirlandaio)于 1490 年在托纳布奥尼小礼拜堂绘制了血腥的《屠杀无辜者》(图 4),描绘了被肢解、截肢和斩首的婴儿,以美化大规模杀婴行为,就像我们在加沙或其他地方亲眼目睹的那样,我们会怎么看这部艺术史?我们会认为这门学科已经失去了理智,它是非理性的,因为失控的悲怆残酷地破坏了它的逻辑。它似乎什么也没教,它误以为它的受众是一群没有头脑的情绪主义者,愚蠢得不值得解释。

因此,从来没有人跟我们谈论美学或圣像学,而是谈论证据,尽管证据是被高度篡改过的。画家的作品被定罪,但不是任何画家:佛罗伦萨文化绘画和文艺复兴人文主义的灯塔,反人文主义者的黑色野兽,被遮蔽了。这种类型的诽谤,无论有意无意,都属于其他更粗暴、更激进的破坏艺术行为(包括泼汤和其他类似行为),但它们利用了同样的负面恶名原则:攻击艺术的本质,用报复扼杀一切形式的赞美。

这种文化警察的媒体效果取决于其盲目性。被拖到扫黄打非组面前的是一个从未犯下过绘画罪行的死后罪犯,首先因为这不是他的梦想,其次因为这属于虚幻的领域,而这正是艺术的本质。虚构?谁在乎呢?波提切利,这个画笔下的罪犯,他的艺术证书现在一文不值,他无权在这样的法庭上为自己辩护。这就是为什么亚历山德罗-切奇(Alessandro Cecchi)、克里斯蒂娜-阿西迪尼(Cristina Acidini)和其他专家所做的令人钦佩的学术工作,以及维托雷-布兰卡(VittoreBranca)的精湛研究(《薄伽丘的视觉化》,都灵,1999 年)和莫妮卡-森塔尼(Monica Centanni)的研究(《波提切利的 卡伦妮亚》,罗马,2023 年)都被刻意忽略的原因,而这正是本节目的主题。同样,贡布里希(Gombrich)和帕诺夫斯基(Panofsky)等学者的学说也被片面地否定了,这就像复制粘贴迪迪-胡伯曼(Didi-Huberman)的论文一样,他在法国自称是帕诺夫斯基知识人文主义的反对者(参见他的《图像的背叛》(Devant l’image),巴黎,1990 年,第 135-145 页)。

为了做到面面俱到,不遗漏任何内容,让我们来看看嘉宾伊万-雅布隆卡(Ivan Jablonka)提供的进一步线索,他是一位专门研究女性灭绝问题的现代主义作家和小说家,他也坚信 “波提切利参与了雌性文化”。参与 "是什么意思?一个谜。Laetitia 是一本关于真实发生的恐怖肢解事件的小说,作者称 “这与波提切利的作品并无太大区别”(原文如此),他提供了大量证据来证明对资料的盗用。这就是:文艺复兴时期的版画解剖学论文中充满了被剥皮的妇女、被解剖的子宫和女性内脏。显然,“妇科割礼 ”画家就属于这种可悲的肢解者。然而,如果我们愿意回忆一下,伟大的维萨里也曾解剖过许多小男孩,而习惯于解剖男性器官的 16 世纪解剖学家则孜孜不倦地将刀片插入阴茎、睾丸和男性膀胱,保存在温莎城堡的达芬奇的一幅细致画作就是证明(见 R. L.19098v)。顺便提一下,这位莱昂纳多,这位细致入微的女性解剖绘图者,不也是一位卑鄙的 “雌性动物 ”吗?啊!怎么才能长话短说呢?不得不说。我们看到了以艺术道德主义的名义混淆性犯罪、绘画和科学解剖所要付出的代价,雅克-吉勒姆(Jacques Guillerme)在他的《Atelier du Temps》(1964 年,巴黎)一书中已经对此进行了谴责。

说到性犯罪,最好对犯罪档案进行调查,以确定波提切利是否虐待过任何女士。至少在艺术家的广播指控者看来,生活不就是艺术,艺术不就是生活吗?节目的标题不是 “我们去看看”(Allons-y voir )吗?事实上,我们曾于2022年在《波提切利之歌》(Le Songe de Botticelli)一书中看到对画家的具体指控,我们在佛罗伦萨的Ufficiali di Notte(当时的佛罗伦萨刑警队)档案中仔细研究了这些指控:这些指控揭示了他的 “鸡奸 ”倾向,即他对Ephebes的独爱。对于一个自称痴迷于女性肉体的人来说,这样的先例似乎有些薄弱,诚然,某些评论家不明就里地把他想象成西蒙内塔-维斯普奇(Simonetta Vespucci)的不可能的情人。

最后,我们想说的是,鉴于最近发生的艺术和激进运动事件,我们认为这种担忧是合理的。难道与教育和文化同样重要的女权事业不应该得到更好的发展吗?通过象征性地破坏佛罗伦萨的遗产,谁能认真地相信她们在促进全世界妇女的尊严?谁会真的认为他们在为 21 世纪的女权主义做出建设性的贡献?这种过激行为可能会使其背后的善意适得其反。各种反动派和大男子主义者都在伺机而动。同样的过度简化也会以其他方式损害波提切利和他的画作,而那些贪图站不住脚的理由的各种破坏者仍会幸免于难。

让我们欣然远离这些危险,转而致力于为知情的公众捍卫一部清晰的艺术史。既然我们谈论的是性,那么就让我们把古代性--法兰西学院的名人米歇尔-福柯(Michel Foucault)所质疑的一个范畴--视为独立于我们现代性的一个对象,与我们的规范和性教育无关。因此,15 世纪与 21 世纪之间不可能存在任何因果关系。很明显,15 世纪的性别角色是如此松散,尤其是在佛罗伦萨,以至于对维纳斯形象进行纯粹的犯罪学解释极易产生误导。因此,描绘维纳斯或特洛伊海伦的佛罗伦萨柜子并不一定像节目负面报道的那样,是 “灌输女性完全顺从的性教育课程”。佛罗伦萨妇女真的是丈夫的性奴隶吗?我们的同事丽贝卡-康普顿(Rebekah Compton)(《文艺复兴时期佛罗伦萨的维纳斯与爱情艺术》,剑桥,2021 年,第 61-73 页)似乎并不这么认为,她坚持认为(我们认为这是正确的),女性的肉体和生育力是美第奇时代的社会正面价值观,波提切利的维纳斯就是这种价值观的胜利体现。如果需要进一步的证明,只需参观卢浮宫,欣赏一下分娩台(图 5),在那里,头戴光环的维纳斯俯视着跪在地上的骑士,从帕里斯到兰斯洛特,他们完全臣服于他们的女神。如此多的骑士情侣在充满爱神的宫廷梦幻花园中重逢(请看杏仁两侧的两个红衣天使,他们装备着热情的爪子),他们不是在那里 “跪拜”,而是在那里臣服。他们在共同的同意下屈服于他们的君主脚下。这也会是一本性教育手册吗?不过是供男人们跪拜女皇时使用的!

至于所谓的男性虐待狂,他们说这是文艺复兴时期的典型特征,如果它真的存在,也许它从未遇到过它的对立面,即把女人推翻给男人?这个问题值得一问。只有伟大的马克斯的兄弟阿尔弗雷德-韦伯(Alfred Weber)喜欢称他们为 “精神工作者”,也就是那些远离日益无知和无能的媒体领域,每天仍经常出入博物馆和图书馆进行晦涩难懂的默默研究的知识分子才知道答案。

现在,让我们来欣赏这幅佛罗伦萨版画《爱的残酷》。我们从著名的《奥托的画像》(Stampe Otto)(图 6)中选取了这幅作品,它出自波提切利的同代人巴乔-巴尔迪尼(Baccio Baldini)的工作室。这幅画确实值得讨论。我们能从中看到什么?一位高贵的女士正在撕裂一位恋爱中的女孩的心脏,她被俘虏并绑在树上,靠着这棵树进行她的色情心脏切除术。难道我们不是在森林里,就像《纳斯塔吉奥-德利-奥内斯蒂》一样?令人惊讶的是,这次的受害者是一位英俊的年轻人。这就是残酷的中世纪互爱法则的运作方式,我们要强调的是,没有哪个情人可以不付出代价就破坏这一法则。这位女士深深地撕裂了他的胸膛,抓住了男性的心脏,她自豪地挥舞着这颗心脏。那么,女人肢解男人是否就不那么可怕了呢?这是个好问题。

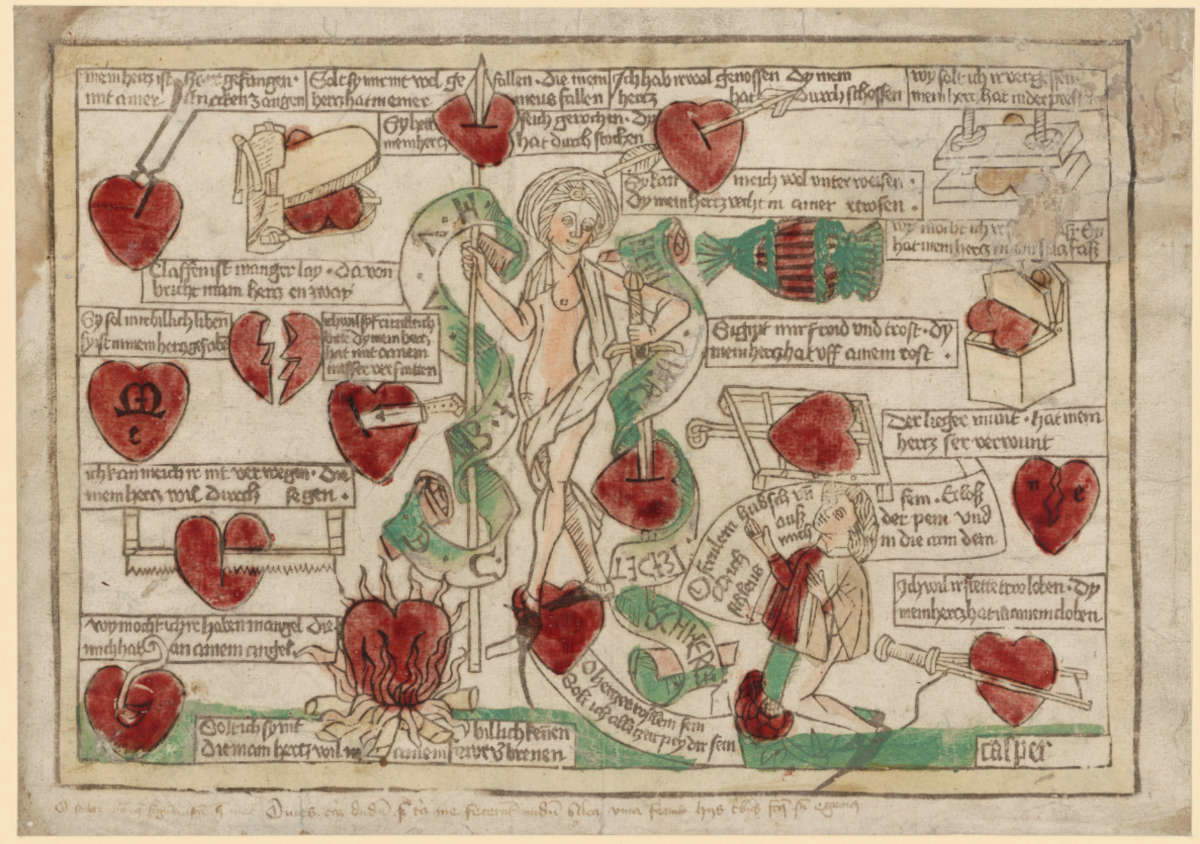

最后,请看德国人卡斯帕于 1485 年左右(即波提切利的《纳斯塔吉奥》问世前后)绘制的版画中冷酷无情的《维纳斯夫人 与情人 》(Frau Venus und der Verliebte)(图 7)。请仔细观察这位杀人不眨眼的维纳斯,她全副武装,对着这个可怜的、心神不宁的年轻人的巨大的、倍增的红心,剜、刺、碾、切、锯、烧,准备为他的爱人接受中世纪 BDSM 监狱最严酷的考验。为了唤起观众的共鸣,我们欣然将这段独白的古德语节选翻译过来,在这段独白中,死刑犯虔诚地对着每一个殉难的工具,用滑稽的连环画方式表达了自己的心声:

"她小心翼翼地刺穿我的心脏(维纳斯之矛)....

我深爱着刺穿我心脏的人(维纳斯之箭)....

我必须感谢她一刀(维纳斯的匕首)刺穿了我的心......

我无法抗拒她将我的心锯成两半(维纳斯之锯)"。

最后,我们以幽默的口吻,引用迪迪-胡伯曼(他一定会原谅我们的)的话,笑着说:“维纳斯的情人并非只会遇到好事”。让我们希望,如此多的矛盾和反例经过冷静的解释后能还原一个清晰的真理:历史是一门没有教条的细致的诠释学,其判断必须经过无限精确的校准和重新校准。它的使命既不是谴责也不是争辩,而是激发我们的思考,尤其是让我们以完全自由的精神来理解事实、文件和图像。这有点像绘画本身,查尔斯-波德莱尔(Charles Baudelaire)在1846 年的沙龙上说,绘画始终是 “一门深入推理的艺术”。

本文作者 : Stéphane Toussaint

Stéphane Toussaint (Saint-Germain-en-Laye, 1960) è direttore delle ricerche presso il CNRS - Università La Sorbona, Centre André-Chastel, Parigi. Laureato alla École Normale Supérieure di Parigi Rue d'Ulm, ha studiato filosofia e letteratura rinascimentale presso le Università della Sorbona e di Parigi-Nanterre. Entrato al CNRS nel 1992, ha poi conseguito nel 2002 l’Habilitation à diriger les recherches all’EHESS, con un lavoro sul Neoplatonismo e il Rinascimento, incentrato su Marsilio Ficino e il suo ambiente intellettuale. Il suo percorso accademico e scientifico è stato coronato nel 2009 dal prestigioso Prix Monseigneur Marcel dell’Académie Française, e nel 2011 ha ottenuto il grado di Directeur de recherche (DR1).免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。