五月是玫瑰之月。当空气变得更加甜美, 玫瑰绽放,花园披上迷人的香装。玫瑰是一种高贵、古老而 又庄严的花朵,几个世纪以来一直象征着爱情、激情、奉献、优雅和神秘。它的花瓣触感细腻,但茎上却长满了刺:它是人类生活的完美形象,在甜蜜与痛苦、激情与牺牲之间交替。因此,玫瑰不仅是一种植物装饰品,也是一种象征性语言。正是在五月的中心,我们庆祝卡西亚的圣丽塔,这位 “不可能的圣人”,根据传统,她收到的礼物是一朵玫瑰,这朵玫瑰奇迹般地在隆冬绽放,是上天对她坚定信念的回应。圣丽塔的玫瑰是一个有力的隐喻:即使在心灵的荒漠中也能绽放的恩典,在一切看似贫瘠的地方也能绽放的希望。因此,在这个天与地、肉体与精神合一的月份,艺术也向玫瑰鞠躬,欢迎它绽放在画布上。

古往今来的画家们不仅因为玫瑰的美丽,还因为它所唤起的:爱、死亡、灵性、情欲、女性气质、永恒。玫瑰以各种形式展现出来:因为艺术就像玫瑰一样,令人沉思。每一朵绘制的玫瑰都是一首不会凋谢的诗。

这是一次穿越七幅作品的旅程,在这些作品中,玫瑰在画布上......绽放。

在圣母玛利亚的怀抱中,童耶稣收到了一份简单却不祥的礼物:一朵玫瑰。小圣约翰温柔地将它递给她,但其中的象征意义显而易见:这是激情的前奏,是即将到来的牺牲。提香用温暖的笔触描绘,将灵性与人性和谐地融为一体。玫瑰如同苦乐参半的思绪,将母亲的纯洁与儿子的痛苦联系在一起。

这幅画之所以得名,是因为小圣约翰在圣母温柔沉思的注视下,向童子耶稣献上玫瑰的深情姿态。除了艺术价值和象征意义之外,这幅作品还具有在欧洲流传的悠久历史。17 世纪,这幅画曾是哈布斯堡大公莱奥波德-威廉的藏品之一,他在布鲁塞尔收集了当时最重要的艺术藏品之一。后来,这幅画与其他藏品一起被转移到维也纳,在那里,这幅画被《Theatrum Pictorium》(1660 年)转载,该书是大公意大利作品的图文并茂的目录。直到 1793 年,由于哈布斯堡皇帝弗朗茨二世与其兄弟托斯卡纳的斐迪南三世之间的作品交换,这幅画才找到了现在的归宿,来到了乌菲兹美术馆。

博斯查尔特是荷兰花卉画大师,他为我们描绘了一束瑰丽的花朵,以细致入微的细节使其永垂不朽。他的 静物画确实以一丝不苟的自然主义精确性而闻名:只要看看花瓣上的露珠或停在花瓣上的昆虫就知道了。然而,他笔下郁郁葱葱、富丽堂皇的玫瑰,对于支撑它们的精致玻璃杯来说却显得过于沉重,仿佛美丽即将从容器中溢出。他最富有诗意的创新是选择将花束放在 敞开的窗前:这一简单的细节成为了他的标志。

在这幅画中,但丁-加布里埃尔-罗塞蒂描绘了一位性感的维纳斯,她有着灰褐色的头发和催眠般的眼神,手里拿着一个金苹果和一支箭。他描绘了爱神的全部力量:维纳斯以半裸的年轻女性形象出现,头顶金色光环,长发披肩。她沉浸在一个繁茂的花园中,鲜花簇拥着她的身体,以维多利亚时代典型的细腻手法暗示着女性的性感、神秘和令人不安。

她一手拿着的金苹果是著名的 " 不和苹果",是最美丽的女神的奖品,在神话中她用它赢得了巴黎的青睐。她的另一只手拿着一支金箭--丘比特之箭,象征着炽热的欲望--直指她的心脏。在这两个物体上,栖息着一些黄色的小蝴蝶,它们轻盈却象征着密集的存在:灵魂、变化和短暂的化身。围绕着光环,其他蝴蝶在空中翩翩起舞,强化了维纳斯不仅仅是神话人物,而是悬浮于神圣与肉欲之间的幻象的印象。作品的标题 "Venere Verticordia“在拉丁语中的意思是 ”改变人心的维纳斯",令人联想到维纳斯女神能够改变人类的情感,通过纯粹的吸引力改变人们的意志。

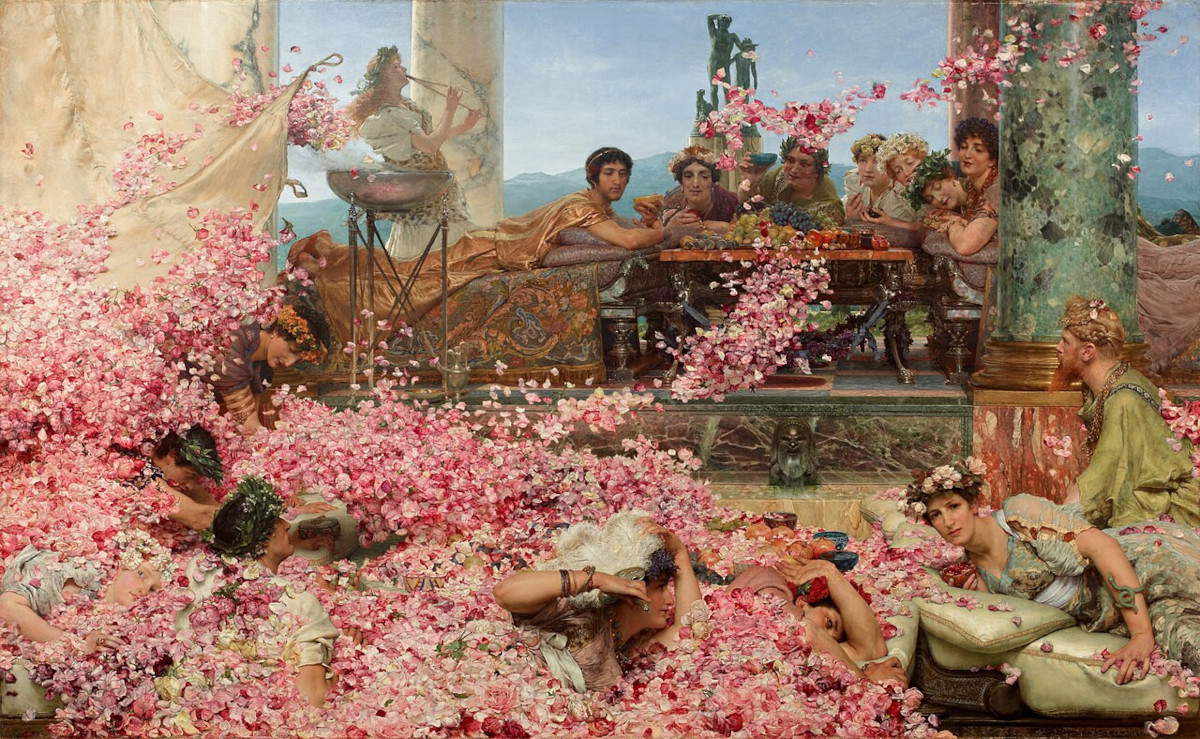

这幅华丽而令人不安的画作将我们带回了帝国时期的罗马。正如《 奥古斯塔史》(Historia Augusta)中所描述的,皇帝赫利奥加巴勒斯(Heliogabalus)为他的宾客们组织了一场丰盛的宴会,在他们的上方隐藏着一个铺满玫瑰花瓣的假天花板。在晚宴期间,他让人打开了这个骗人的拱顶,一场华丽的花雨席卷了用餐者:这一举动既壮观又残忍,因为其中一些人被花瓣窒息,没能在这致命的美丽气息中存活下来。阿尔玛-塔德玛为每一朵玫瑰都涂上了浓墨重彩的一笔,使其成为致命奢华的象征。大理石柱、紫色帷幔和狂喜而不知所措的脸庞,扩大了美丽与死亡之间的对比。

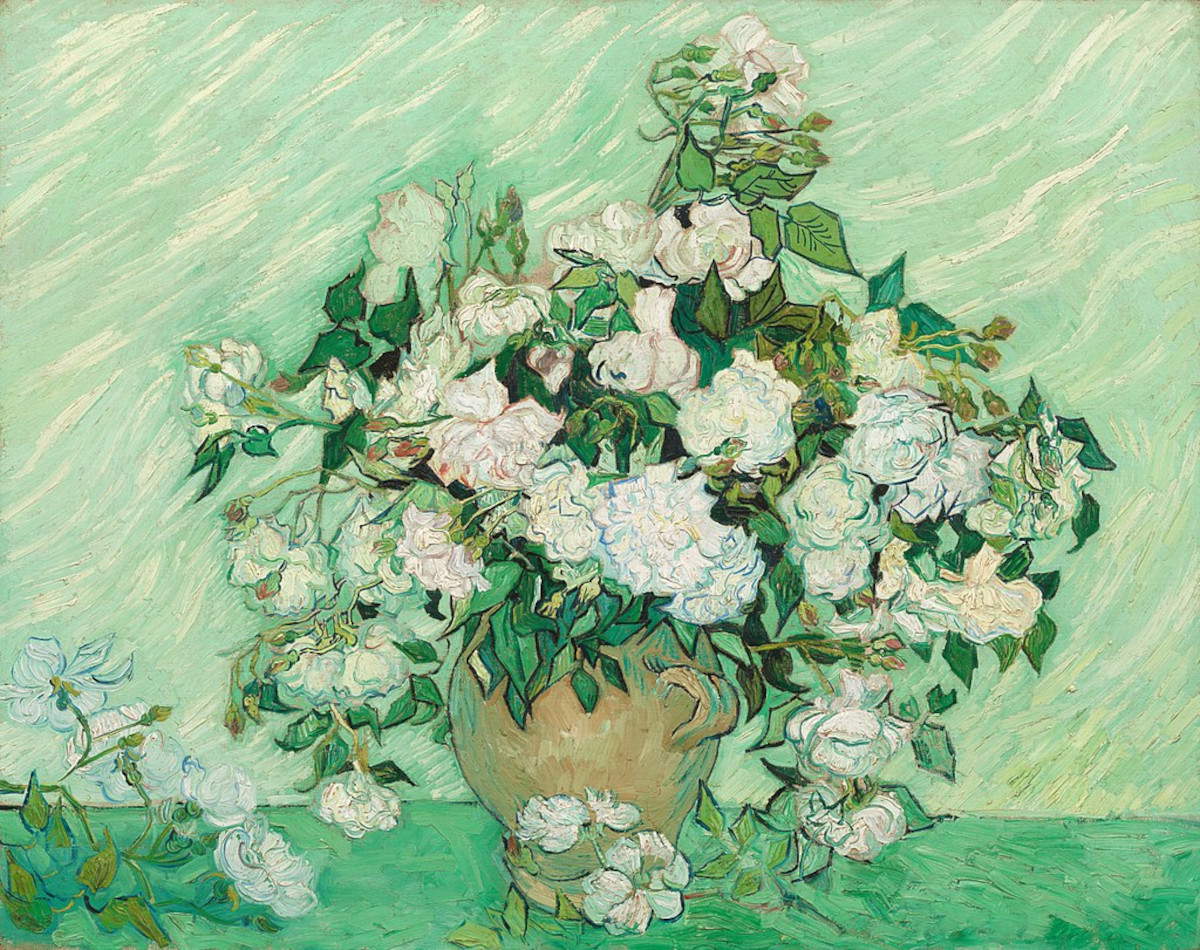

在 圣雷米的精神病院里,在梵高的灵魂疲惫但不屈服的时候,这幅脆弱华丽的画诞生了。绿色背景下的花瓶里插满了粉色玫瑰,这是一首希望与治愈的赞歌。这幅画是梵高从圣雷米精神病院出院前不久画的。他觉得自己正在接受自己的疾病和自己。在这个治疗过程中,绘画是基础。这幅画是他最大最美的静物画之一。内心躁动的风吹动着对角线笔触,似乎在寂静的房间里摇曳着花朵。

在永恒花园的一个隐蔽角落,一位女士将脸贴近一朵盛开的玫瑰。姿态轻盈、悬浮,近乎神圣。沃特豪斯以其典型的前拉斐尔式的细腻,捕捉到了这一瞬间的精髓。玫瑰是灵魂和记忆,抚摸它的女人似乎在与逝去的爱情对话,或许是在与本可以拥有的生活对话。除了无声的花语,一切都寂静无声。

约翰-威廉-沃特豪斯知道如何为他笔下的女性形象注入一种由姿态构成的宁静而不张扬的性感。在《玫瑰的灵魂》中,被描绘的女性没有表现出明显的性感,但整个场景却充满了包含的欲望。她走近玫瑰,闭上眼睛捕捉玫瑰的香气,一只手靠在墙上,另一只手拂过花朵。这是一种内在的感性,表现为一个人在花的本质中寻找记忆或情感回声的无声姿态。

克里姆特的这幅油画是一块色彩斑斓的地毯。玫瑰园》(Der Rosengarten)如今由私人收藏,其私密、近乎秘密的性质令人着迷。这幅画由古斯塔夫-克里姆特创作于 1912 年,不仅是对花卉的赞美,也是对画家私人世界的一瞥。画家对玫瑰情有独钟:他在自己位于Feldmühlgasse 的住宅花园中找到了创作灵感,该花园位于维也纳 Hietzing 区安静的 Unter Sankt Veit 郊区。在这个自然庇护所中,克里姆特找到了与城市世俗生活的对立面:在那里,在四季花开和绿树丛中的寂静中,绘画成为了冥想。

|

| 玫瑰,五月的象征。以下是画家们在作品中对它的描绘 |

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。