大数据、聊天机器人、人工智能、虚拟现实、预测模型、物联网(IoT)......近几十年来,我们创造了一长串新名词来描述各种技术应用,我们的集体生活正日益受到这些技术应用的影响,这些技术应用甚至渗透到了个人生活的各个领域。尽管这一主题目前被夸大得最厉害,尤其是自 2022 年底 OpenAI 向公众开放ChatGPT以来,但除了对这些新系统的普遍性进行多余的观察之外,并没有多少反思。对这些新系统的反思通常在轻松的热情、机器压倒人类的不祥预感以及对劳动力贬值、身份和作者危机、算法宣传、大规模监控和貌相、种族两极分化、技术依赖性和人类能动性丧失的焦虑之间摇摆不定。毋庸置疑,许多艺术家都在自己的作品中融入了与技术星座相关的建议,我们的生活就在这样的星座中扩展和分散,尽管有可能失去对表达方式的完全掌控,他们仍在探寻其迷人的角落。希托-施泰尔(Hito Steyerl,慕尼黑,1966 年)是一位能够保持对新媒体实验的推测和美学控制的艺术家、作家和电影制片人,以其激进的批判性干预而著称,她能够重新审视我们对图像、政治、技术和权力基础设施的思考方式,而这些正是我们对现实的感知。

Steyerl 首次在国际上崭露头角的作品是《十一月 》(2004 年),这是一部以活动家安德烈亚-沃尔夫(Andrea Wolf)的故事为中心的录像作品,安德烈亚-沃尔夫于 1998 年在土耳其参加库尔德工人党战斗时被杀害。这就产生了一种系统的实验,将艺术家的创作引入了随笔纪录片的类型,他在世界各地的演讲表演也属于这种类型。这位艺术家是一位细心的观察者,既观察自己,也观察世界,她的作品从全球化的视角探讨了在通过新技术进行数字传播的时代,图像的流通是如何从根本上影响我们的主体性构成的。他的实践挑战了艺术存在的条件,同时也引发了人类历史上前所未有的严重的社会和政治紧张局势,他据此重新想象艺术如何在一个数据和怀疑饱和的世界中破坏主流系统、改写视觉代码和上演反抗的可能性。他对 "流通主义"(circulationalism)的定义,意指流通本身(作为 2000 年代新自由主义政策的结果)已成为内容、生产形式和价值体系的当代状况,以及过去十年中备受争议的贫乏图像,暗指整个艺术界的地位。在过去的十年中,图像在不同设备、文件和格式之间的转换使其变得贫乏,似乎沦为了一个几乎无法破译的抽象概念,是我们想象宇宙中无限小的失语部分,如今已完全数字化。因此,斯泰尔尔利用新技术,试图从操作、基础设施、政治和认识论的角度来理解它们的含义,(部分是乌托邦式的)试图利用艺术的斜向和开放逻辑来回应这样一个悖论:数字通信的指数式增长最终产生了多种孤立的地缘政治、技术和民族主义泡沫。

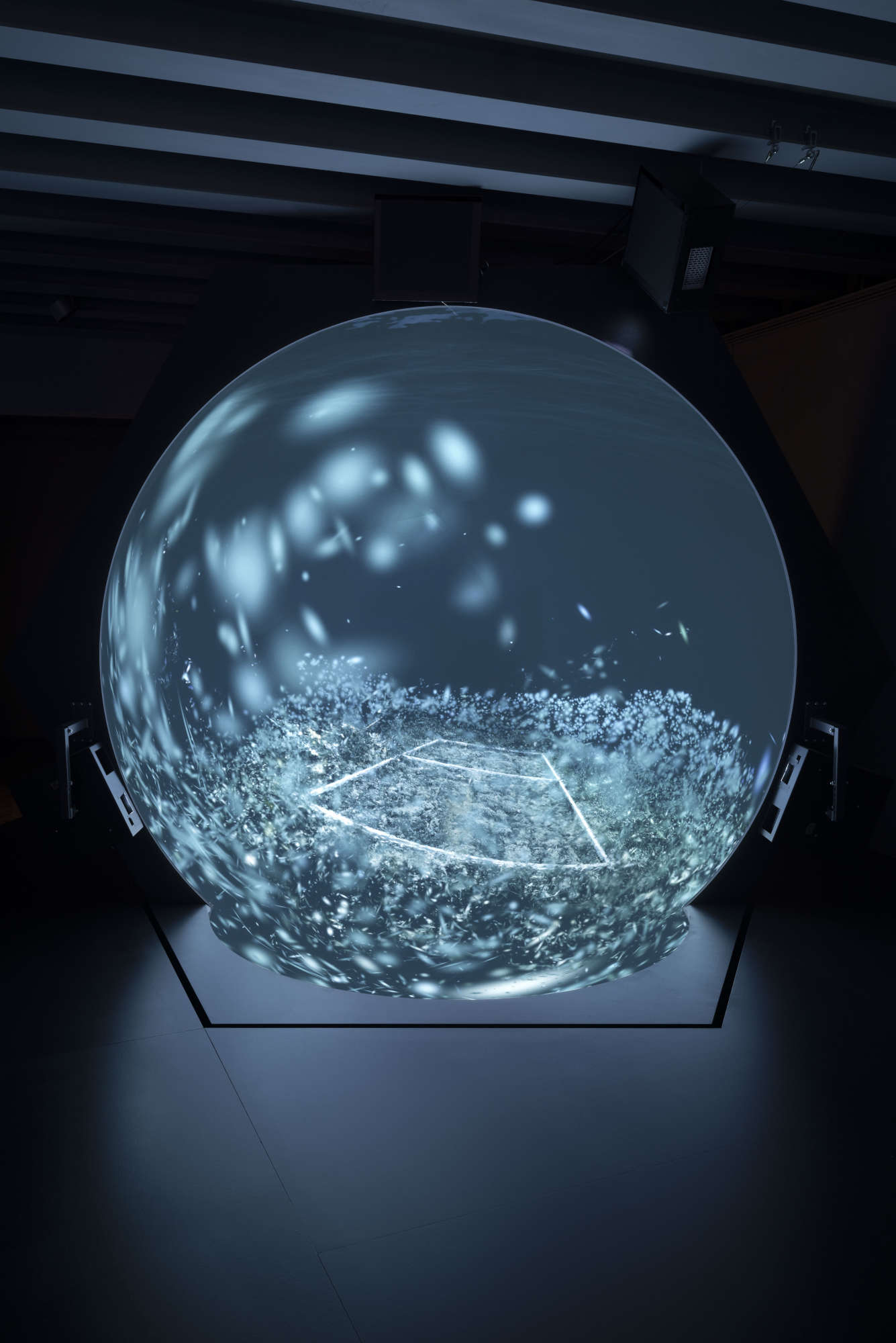

目前正在米兰著名私人机构普拉达基金会天文台(Fondazione Prada Observatory)举办的《岛》展览,为深入了解这位对当代艺术家、哲学家、社会学家、作家和电影制片人影响深远的人物的工作方式提供了一个重要机会。欢迎参观者的是一个黑暗的空间,它以一个可居住的版本再现了游戏的无限空间性,在这里,光度超现实主义和风格化抽象主义并存,没有冲突。地面上的蓝色荧光轨迹暗示着作品与参观者路径之间的联系,参观者从一个幻觉球体(实际上,背面是一个实心的七角形)开始,这个球体就像一个放大的雪球,雪球中摇曳着一个用建筑残骸人造的神秘水下生态系统。这些动态图像再现了对一座水下人工岛海岸墙(也有七个角)的三维文献扫描,该岛的历史可追溯到新石器时代,于 2021 年在科尔丘拉海岸发现,如今位于亚得里亚海海平面以下 4 至 5 米处,但最初有一条公路与克罗地亚岛相连。

在这样的环境中,人们本以为会寂静无声,但与此形成鲜明对比的是,一阵阵杂音叠加在一起,形成了一个咿咿呀呀的声音景观,这些声音来自随后的多媒体装置,一种由四个垂直屏幕组成的屏幕。在中间的工作站上,观众可以同时观看穿插在背景图像中的多个访谈视频,并可以戴上提供的耳机有选择地收听这些视频的音频。这些视频呈现了 四条看似毫不相关的 叙事线索,其发展过程揭示了它们之间惊人的相互联系:萤火虫》讲述了发现荧光素的故事,荧光素是一种有机分子,诺贝尔奖获得者下村修研究了这种有机分子,它是浮游生物发出生物光的原因,现在被用作波运动的探测器和细胞生物过程的标记;《科幻小说的诞生》回顾了学者兼作家达科-苏文在第二次世界大战期间被驱逐到科尔丘拉岛的故事,追溯了他对科幻小说的哲学和政治态度。最后,《人工岛》将新石器时代岛屿的发现和与研究员托马索-卡拉科(Tommaso Calarco)关于原子量子化的对话交织在一起。这些故事以科尔丘拉岛为神经中枢,明确了展览的主题,即 考古学、法西斯主义和人类化的海洋生态系统。这些作品的叙事关联性(可以说是结构主义的,尽管它们构成一个系统所依据的逻辑并不那么直观易懂)被赋予了量子物理学的规则,这一点稍后会变得很清楚。量子物理学通常被视为神奇的东西,但这一科学分支却遵循严格的规则,艺术家从中推断出了项目阐述的方法。其中的基本概念包括:纠缠(entanglement),即距离遥远的事物之间可能存在比任何有形物体之间更强的相关性。然后是叠加,根据叠加,量子比特可以同时为 0 和 1,就像在合唱团中发生的那样(例如,视频中在海边唱歌的克罗地亚传统 Klapa Ivo Lozica 合唱团),不同物理现实对应的音符同时存在,相互融合。其基本思想是,我们所看到的现实并不存在,因为事物并不像它们看起来那样是局部的,而是在一个连贯的整体中具有凝聚力和相互关联性,因此此时此地发生的事情会立即影响其他地方平行时空中发生的事情。

这些反射及其所预示的扩张和多线性的时空概念构成了展览核心--电影《岛》--的预备前厅,可以在天文台二层观看。在一个类似于苏文在 20 世纪 40 年代观看《闪电侠戈登》征服火星的电影院的房间里,观众的座位被放置在一个高台上,其周边形状类似于一个被淹没的岛屿。在影片中,迄今为止所确定的所有叙事和概念线索都汇聚在一个 支离破碎的叙事中,其中穿插了以前视频的混音片段和人工智能制作的内容。在这里,我们交替使用来自意大利 brainrot(由生成式人工智能动画制作的流行备忘录)的片段和视频游戏般的画面,这些画面虚构了一个虚拟的库尔佐拉,它受到了令人厌恶的 数字垃圾浪潮的威胁,这与历史科幻电影《苏文的挚爱》中提到的 1941 年布朗大洪水有着千丝万缕的联系。在游客熙熙攘攘的小镇街道上,一个不太可能出现的 “闪电侠 ”手持一把生物发光的宝剑,与人工智能生成的复制品搏斗(结果却发现自己也在与自己搏斗)。闪电侠肩负着拯救世界的神圣使命(但究竟是哪个世界? 或者说:哪个世界的哪个层级?他意识到不能用更多的垃圾来打败垃圾,而他的朋友托马索-卡拉科(Tommaso Calarco)建议的解决办法是,把他的视频插入其他已有的视频中,以便把它们放在一起。在他的朋友托马索-卡拉科(Tommaso Calarco)的建议下,解决办法是将他的视频插入其他已有的视频中,以便将它们放入一个流中,通过观众的快速滚动(因为现在看来很明显,前往库尔佐拉的游船是一个数字媒体内容),通过重建图像的连续性和线性,绕过垃圾内容。“该系统由幻象和图像组成,其真正的功能隐藏在幻象和图像背后。破坏图像,你就会破坏系统!”这位意大利物理学家的人工智能化身最后告诫道。

总之,斯泰尔尔在《岛》中的操作可以被描述为一种杂技式的尝试,他试图剖析现实的结构(虚拟和物理,作为一个整体来理解),以揭示隐藏在可见表面之下的宏观结构(如果我们谈论的是信息,则是官方结构)。艺术家将这一过程所依据的推测方法视为对量子物理学所提出的令人眼花缭乱的相互联系可能性的应用,尽管这种应用已从科学层面转向艺术层面,但仍尽可能严格。展览从游戏中借用了程序性无限的维度,使其成为通往扩展空间和深层时间的入口,如自然、考古学和地质时代。在这一新的时空维度中,“向新石器时代进发!”的劝告具有一种挑衅性的邀请意味,即从看似不可调和的时空交织中想象共同的未来。艺术家所使用的图像具有操作实体的功能,在数字空间中循环往复,为当代万维网的意义生产机制提供了线索。

在这个时代,即使是艺术也在很大程度上屈从于量化、效率和结果可测量性的标准,人工智能模型在模仿 “推理 ”方面变得越来越有效,但同时也发展出一种精神分裂的倾向,即工具性的非理性,产生越来越大的幻觉。在一个无法沟通的地缘政治泡沫之间分裂的世界里,在不可理解和不可预测的自动装置的摆布下,设计出全球系统性的替代方案似乎是一项艰巨的挑战,甚至是不可能完成的任务。斯泰尔尔似乎在问,是否应该由艺术来解开这种相互关联的复杂性的线索,而不是解开其联系来想象一种结构性的变体?岛屿》记录了这一状况,却没有提供解决方案。然而,它展示了艺术如何通过重新组合的策略,将过载的信息转化为能够为线性理解无法触及的结构提出可读性假设的叙事,从而破解主流系统。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。