费利斯-卡索拉蒂(Felice Casorati)的展览将于 6 月 29 日在王宫(Palazzo Reale)举行,此次展览的策展人正是三十年前负责出版这位皮埃蒙特艺术家作品总目录的两位策展人:乔治娜-贝尔托利诺(Giorgina Bertolino)和弗朗切斯科-波利(Francesco Poli)。此外,费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)在评论卡索拉蒂的艺术财富时,忘记了埃多尔多-佩尔西科(Edoardo Persico),而佩尔西科却非常了解这位艺术家,甚至在都灵六人组的发展过程中赋予了他重要的角色(1929 年夏季《塑料艺术》上的文章)。尽管他得到了 Lionello Venturi 等人的赏识,但他的生活并不富裕(他在菲亚特担任清洁工)。佩尔西科于 1929 年搬到米兰,开始与《卡萨贝拉》的编辑朱塞佩-帕加诺(Giuseppe Pagano)一起为该杂志工作,我相信他是第一个强调卡索拉蒂对意大利装饰艺术和建筑所做贡献的人,他写道,毕加索和莱热在国外也做出了同样的贡献。在 1934 年的 “L’Italia letteraria ”一文中,Persico 强调了 “卡索拉蒂和切萨为意大利理性主义的形成所做的贡献:一个是 Casa Gualino 剧院,另一个是 1928 年都灵展览上的工匠摄影师团体展馆”。

这位评论家曾在米兰与卡索拉蒂会面,商讨 1934 年 11 月在都灵举办展览的事宜,但由于种种原因,包括一些人的敌意(“在这座城市里,每个人都像敌人一样生活”),展览未能举办。取而代之的是 1935 年 1 月 21 日在都灵举办的讲座,该讲座现在被认为是佩尔西科的基本著作之一:Profezia dell’architettura,最初的题目是Dalla parte dell’Europa。阿方索-加托(Alfonso Gatto)在 1945 年回忆起当晚的激动心情:“他的文字打开了空间,提升了村庄和建筑,释放出伟大的印象派画家绘画中快乐而充满活力的气息......”。与卡索拉蒂的关系已经持续了数年,1928 年,评论家埃多尔多-佩尔西科(Edoardo Persico)创建了意大利图书馆(La Biblioteca Italiana),当时只出版了一本书,即普雷佐里尼(Prezzolini)的《Sarto spirituale》的再版;第二本书已经准备好付印,即莱昂莱洛-文图里(Lionello Venturi)的《Pretesti di critica》,但从未面世,后来由霍普利(Hoepli)出版;卡索拉蒂的专著也已宣布,但从未出版。一切几乎在一瞬间灰飞烟灭,包括佩尔西科成为出版商的梦想。

我曾指出,佩尔西科并不是卡索拉蒂的偶然熟人,而是最早感受到他的伟大的评论家之一,在我参观米兰展览时,我感到了一种奇怪的紧张感,我想这是因为展览的布置缺乏内在张力,灯光也是 “灰色 ”的,这使得卡索拉蒂的画作在照片上看起来比在现实生活中更美。然而,如果说有哪位画家懂得如何从色彩中获取内在的推力,将画作投射到虚幻和形而上的空间,那这位画家正是卡索拉蒂。他被视为 “魔幻现实主义 ”绘画的主角和启蒙者并非偶然。

第一个使用这个定义的是 1925 年的评论家弗朗茨-罗,但 1927 年的马西莫-邦坦佩利将其作为当时艺术和文学的一种内部 “运动”,与德-基里科、卡拉、萨维尼奥、莫兰迪、德-皮西、西罗尼和马尔蒂尼的早期形而上学有着不同的感受;但最重要的是,它与德-基里科不同,德-基里科诞生于对现实的一种挤压在那里,封闭的形式,即使是梦中的囚徒,也是虚无主义的一种表现形式,它将一切封存在树脂之下,使世界的表象变得坚硬和僵化,给人一种 "hic et nunc eternity"的假象,但对一切都有明确的吸引力,导致虚无和对现实的致命思考,几乎成了一座废墟博物馆。

魔幻现实主义从后先锋派的沼泽中脱颖而出,坚持 “秩序的呼唤”,主要是回归现实的变形力量。克林姆绘画的永恒魅力将永远作用于卡索拉蒂。但是,如果我们想赋予其理论深度,那么就必须说,在思想层面上,现实主义让时间和世界停滞在一个 时代内,现象学家会说,这是对其持久性的考验,而不会让一切归于停滞;它是神奇的,因为它让本身就是 “静止之物 ”的东西重新焕发生机。

经过半个世纪的沉寂,1988 年,毛里奇奥-法吉奥罗-德尔阿科(Maurizio Fagiolo dell’Arco)在维罗纳的斯库多(Galleria dello Scudo)美术馆挖掘出魔幻现实主义的证据,展示了它的表现力。二十世纪八九十年代绘画的回归也为魔幻现实主义注入了新的活力,增加了其在市场上的可能性。让-克莱尔(Jean Clair)在蓬皮杜举办的 "现实主义"(Les Realismes)展览将魔幻现实主义从沉寂中拯救了出来,而突然的突破却使魔幻现实主义重归沉寂。1980年圣诞节前开幕的那次展览是 “回归绘画 ”的洗礼之举。然而,20 年后,2001 年双子塔遇袭事件带来的创伤性转折,抑制了绘画和雕塑研究的积极能量,为 “回归绘画 ”所救赎的艺术类型打开了视野。这种艺术在金融世界的绝望表演中找到了唯一的光环,与房地产的狡猾逻辑相呼应,将世界变成了一个独特而癫狂的美学月球公园,其参数是雷姆-库哈斯(Rem Koolhaas)为千年末期的建筑所确定的:它的参数就是雷姆-库哈斯(Rem Koolhaas)为千年末期建筑所确定的参数:巨大和垃圾空间。魔幻现实主义陷入了一种昏睡状态,加布里埃拉-贝利(Gabriella Belli)和瓦里奥-特拉罗利(Vario Terraroli)试图至少唤醒它的暗示力量。在我看来,问题恰恰在于该展览通过还原上世纪二三十年代的经验来恢复其迷人的效果。事实上,在二十世纪意大利艺术史上,没有什么比魔幻现实主义更能引起共鸣的了,魔幻现实主义是一个令人回味的口号,但本质上却缺乏理论支撑。

无论如何,即使是在 2021 年,策展人也将卡索拉蒂与卡格纳西奥-迪-圣彼得罗和安东尼奥-东希并列为这种诗学的标杆人物。跳过所有批判性的段落,可以说,在 20 世纪 20 年代和 30 年代之间,在意大利最杰出的具象艺术家身上,即使不是全部,也可以找到一点魔幻现实主义的影子。这个时代充满了内心的冲突,但实质上却受到了情感的感动,这些情感在经典的思想中找到了平静,并使 “秩序的呼唤 ”不再是一种极权主义的意志,而是前卫艺术家们试图通过 "白板"(tabula rasa)所留下的不可救药的破碎的唯一出路。

那么,魔幻现实主义到底是什么,我现在还不清楚,只知道它是一种广泛而清晰的、带有传统和古典主义色彩的超越性情感,它融合了造型价值和空间几何图形,而这些主题正是先锋派和某种实证主义所否认的艺术主题。毕加索的地中海形而上学和已经后形而上学化的德-基里科一样,都是最终的比较对象,但一切都取决于人们打算赋予这种表达的批判价值。当时,我的印象是,为了将这一矛盾体理论化,人们试图锲而不舍地解释形容词(神奇),以至于它成为真正的名词,成为概括古典主义、形而上学、考古学、地中海主义、oneiric vision、身体神秘主义、内在之光等的同义词。在贝利和特拉罗利举办展览的几年前,雷纳塔-科洛尼重新翻译了托马斯-曼的未完成杰作,并将书名改为《魔山》,在此之前的几十年里,或许有一个不那么忠实于德语词汇但却更有内涵的译本《魔 山》一直占据着主导地位。我们可以反其道而行之,认为魔幻现实主义(在这种情况下听起来要比《陶醉的现实主义》中这一名称的新洗礼好得多)可以在古典主义的表皮下卡索拉蒂是这方面的大师,在这里,我们能否揭示或呈现出一种仅由变形现实的不稳定性所支配的恐怖程度?

索菲奇还谈到了 “合成现实主义”(1928 年)。这就拓宽了领域,包括各种风格和经验,既反对实证主义,也反对唯物主义、科学主义或理性主义,产生了一种 “魔力”,使精神分析工作发挥了同样的作用,而在 20 世纪 30 年代,精神分析工作已经预示着欧洲即将到来的世界末日。但是,如果德-基里科在游戏中看到的是 “闪耀着内在光芒的事物”,而邦坦佩利在游戏中看到的是 “未来事物的预言”,那么这场游戏也许就不值得一试。对未来的预言与佩尔西科在演讲结束时所说的 “希望之物的实质 ”并无多大关系。或者说,如果要预言,最好不要激怒诸神及其克星。

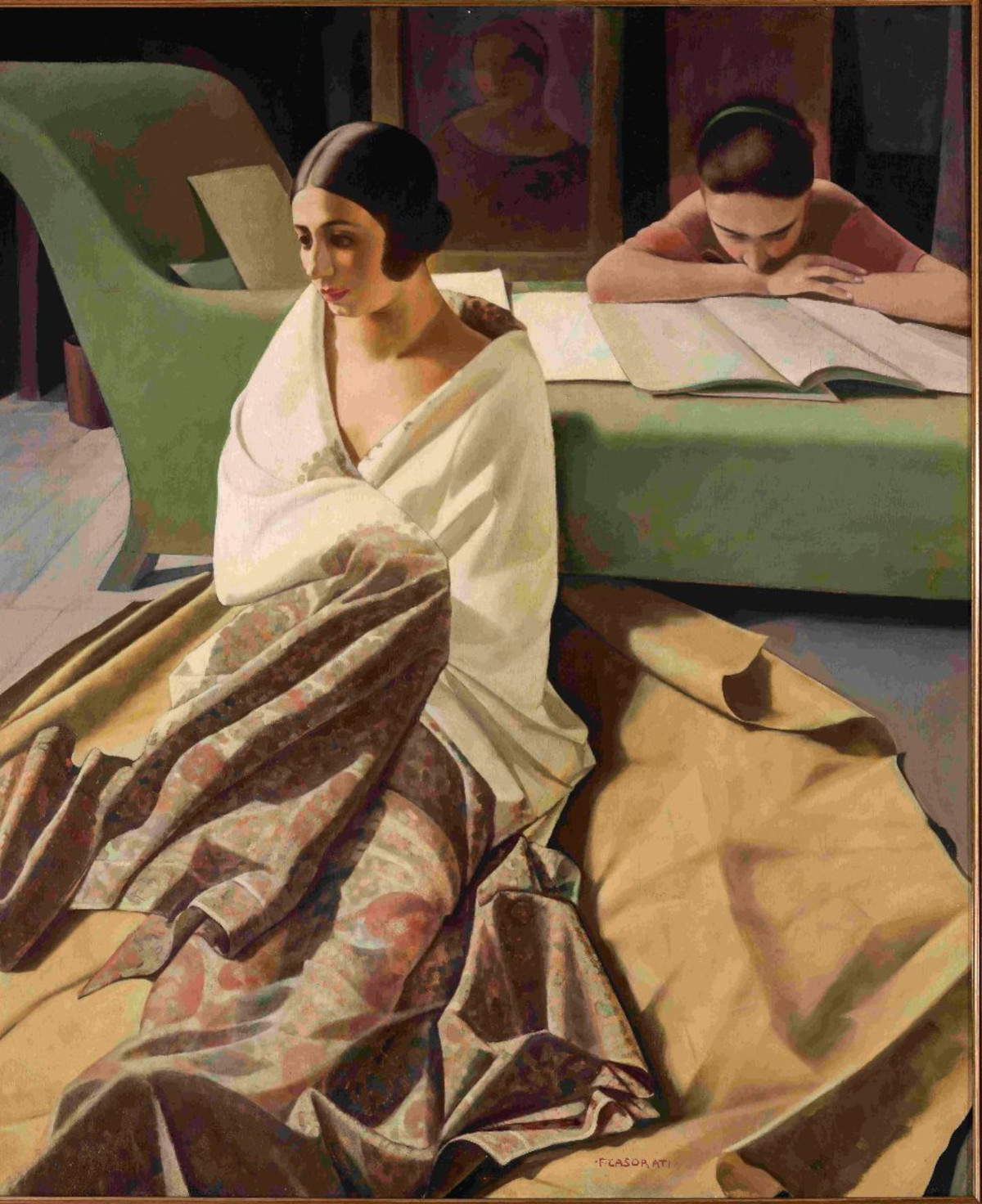

这是个错误的开端,因为魔幻现实主义仍然是一种 “批判性的虚构”--可以说,它不是一种运动,充其量只是一种空气,一种感性的氛围,一种可以说是品味的氛围--在这里,表象掩盖了深刻的真相:Felice Casorati 和 Cagnaccio di San Pietro 之间的诗意距离,使他们超越了简单的现象学方法,不可调和:前者的形而上学和新文艺复兴梦想与后者的 “残酷剧场 ”毫无关系。出于善意,我们很难看出 1928 年卡格纳乔在《狂欢之后》中所表现的反资产阶级的厌恶,与将女性身体贬低为男性阳刚之气所塑造的利用对象的恶毒的超现实主义之间有任何关系。在卡索拉蒂的画作中,资产阶级雌蕊被形而上学地诱惑,如《Le signorine》(1912 年)、《L ’Attesa》(1919 年)、《La donna e l’armatura》(1921 年)、《Raja》(1924 年)、《Meriggio》(1923 年)和《Concerto》(1924 年)。更不用说《柏拉图式的对话》,卡索拉蒂的意图与道德化和无政府主义的卡格纳西奥的冲动、愤怒相去甚远。对卡索拉蒂来说,形式的诱惑来自于他绘画思想中的女性基质,以至于人们可以在一些与穆里尼奥形式非常遥远的事物中找到它的影子,但实质上却在完美的本质、隐藏在女性中的优雅中找到它的影子,例如以鸡蛋为主题的静物画,这些静物画是为了向皮埃尔弗朗切斯科的灵感致敬而选择的,但实际上也是在托斯卡纳大画家的绘画中与完美的理念联系在一起的,这种完美的理念反映在关于女性的论述中。

数十年来,卡索拉蒂的风格始终如一,尽管有许多内部变化:在与里卡多-瓜利诺(Riccardo Gualino)会面后,瓜利诺委托他创作全家福,其中包括他儿子雷纳托(Renato)的肖像。在这里,卡索拉蒂找到了形式的感觉,魔力和魔法这两种力量使他的绘画成为阿波罗式和狄俄尼式对比的体现,这并非偶然,在 20 世纪 30 年代之后,他的绘画充满了忧郁感,但又回归到木质的形式,放弃了 20 世纪 20 年代绘画中爆发出的饱满光线,重新发现了都灵早期的古风。毕加索的贪婪蜕变也对他产生了影响,卡索拉蒂在《披着衣钵的女人》(1935 年)、《绿色裸体》(1941 年)、《两个女人》(1944 年)等作品中对此进行了重新诠释。

Mazzocca 在 Marsilio arte 出版的画册介绍性文章中指出,我们的艺术家不喜欢将绘画理论化。正如他在 1943 年的一次演讲中所说的那样,这位艺术家宣称自己对 “喧闹的时髦理论 ”无动于衷,当时他的名字已经载入 20 世纪上半叶大师的史册。马佐卡(Mazzocca)现在也是福尔利 “自画像 ”展览的策展人之一,他引用了卡索拉蒂关于他所描绘的人物的 “超然 ”宣言:“我从未画过自画像,我也不觉得画中的人物与我相似”。评论家的评论也是自相矛盾的:“因此,作者不在作品中,他从作品中宣布了他的超然”。我们知道,这不可能是真的:作者,就像小说中的作者一样,永远是作家的面具,他隐藏在面具中,以便自由地说话,而不被人从字面上理解(或者说,他希望如此,但客厅游戏恰恰产生了读者的这种调查,以寻找真相商数和作家可能的谎言,而作家则向我们提供了相似的真相)。艺术家的自我有很多面孔。当画家说他从未描绘过自己时,他在忏悔什么?

他也被认为是一位 “孤独 ”的艺术家。年轻时,1907 年至 1910 年在那不勒斯度过的岁月里,他像熊一样生活。他的故事似乎反映在勃鲁盖尔的油画《盲人寓言》中。在卡波迪蒙特,他刻苦钻研古代大师的作品。这几年,虽然他还很年轻,但他参加了威尼斯双年展。他不是学院派的毕业生,他的心态是,虽然他不走学术道路,但他从不脱离经典的教诲。关于 1909 年的油画《老妇人》,马佐卡谈到了 “自然主义和内在张力”。那么真相会是什么呢?如果我们将画家的说法颠倒过来,那么他的全部作品就是一幅单一的、不可言喻的自画像,隐藏在绘画的形式、光线、色彩,尤其是构图背后。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。