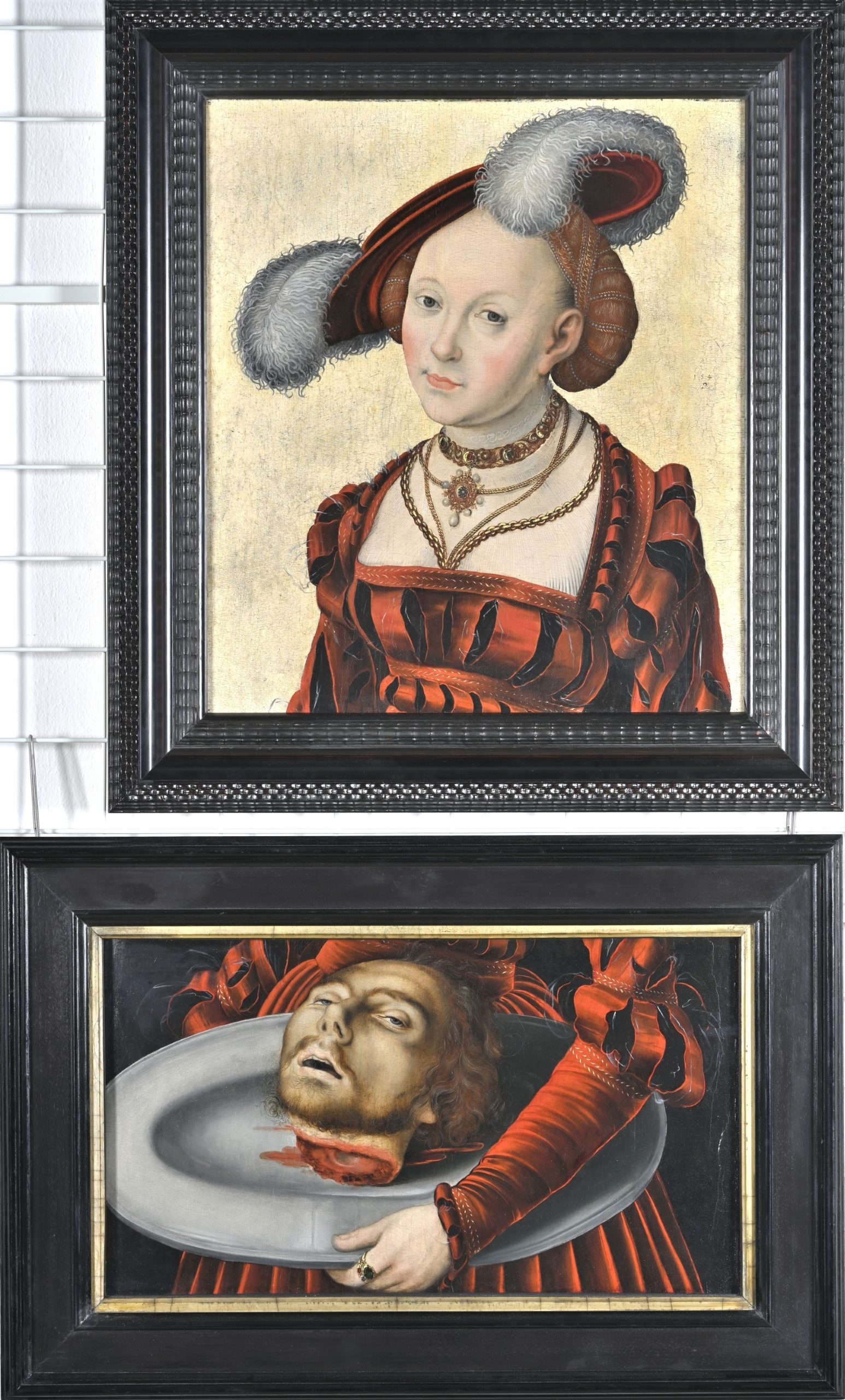

Nach fast 90 Jahren sind die beiden Fragmente der Salome mit dem Haupt des Täufers, ein Gemälde, das Lucas Cranach (Kronach, 1472 - Weimar, 1552) oder seiner Werkstatt zugeschrieben wird und 1937 zerlegt wurde, in Deutschland wieder vereint worden. Die beiden Teile des Werkes werden ab heute gemeinsam im Herzoglichen Museum Gotha , einer 45.000 Einwohner zählenden Stadt in Thüringen, ausgestellt. Damit hängen die Fragmente nach fast einem Jahrhundert wieder gemeinsam an der Wand, an der sie noch in den 1930er Jahren als vollständiges, intaktes Gemälde zu sehen waren.

Das um 1530 entstandene Gemälde ist seit 1644 in den Sammlungen des Schlosses Friedenstein, das unweit des Herzoglichen Museums (in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert) untergebracht ist, als Teil des Kernbestandes der Kunstkammer dokumentiert. Vermutlich kam es als Mitgift der Herzogin Elisabeth Sophie von Altenburg, die 1636 Ernst I. von Sachsen-Gotha heiratete, nach Gotha. Auf der Grundlage des Statuts der Herzoglichen Stiftung Sachsen-Coburg-Gotha, die von 1928 bis 1950 das Herzogliche Museum und die herzoglichen Sammlungen verwaltete, war der Verkauf und sogar die Zerstückelung von Werken, die als “schadhaft” eingestuft wurden, erlaubt.

In den 1920er und 1930er Jahren war der Verkauf von in Museen gelagerten Kunstwerken in Deutschland keine Seltenheit, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg und der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise. Die Museen standen oft unter finanziellem Druck, ihre Bestände zu verkleinern, umzustrukturieren oder Einnahmen zu erzielen. Die Statuten der Stiftung von 1928 (Artikel 8, Absatz 1b und Artikel 9, Absätze 1-2) enthielten Bestimmungen, die den Umfang von größeren Verkäufen, Veräußerungen und Ankäufen begrenzten. Diese Maßnahmen bedurften der Genehmigung der Aufsichtsbehörde oder der Mitwirkung des Beirats. Mit diesen Regelungen sollte sichergestellt werden, dass Veränderungen am Stiftungsvermögen und an den Sammlungen ausschließlich im Sinne des Stiftungszwecks, der Förderung von Kunst, Wissenschaft und Volksbildung, vorgenommen werden. Aus der vorhandenen Korrespondenz geht jedoch hervor, dass die Verkäufe der Stiftung vom Thüringer Justizministerium kritisiert wurden. Solche Verkäufe wären heute völlig undenkbar. Tatsache ist jedoch, dass die Salome 1936 an einen Kunsthändler verkauft wurde: Angesichts der großen Zahl von Cranachs Werken, die durch die Verluste des Zweiten Weltkriegs noch nicht dezimiert waren, schien das Gemälde überflüssig. Es war ein anderer Händler, der Inhaber der Kölner Galerie Abels, der es 1937 erworben hatte, der die Tafel aus kommerziellen Gründen in zwei Teile zersägen ließ, “weil”, so heißt es in einer seiner Korrespondenzen aus dieser Zeit, “die tägliche Betrachtung für empfindliche Personen unerträglich gewesen wäre”. Der Hinweis bezog sich auf den abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers im unteren Teil des Gemäldes. So konnte der obere Teil als Porträt einer Fürstin verkauft werden, während der nicht mehr zu rettende Teil mit dem Kopf des Täufers nach Gotha zurückkehrte.

Das Fragment mit dem Kopf des Heiligen wurde 2015 restauriert und war zuletzt in einer Ausstellung zu den verlorenen Meisterwerken des Herzogtums Sachsen-Gotha zu sehen. Das obere Fragment mit der Salome ging jedoch nach einer Auktion bei Christie’s in London im Jahr 2012 verloren, bis es 2024 bei einer Artcurial-Auktion in Paris wieder auf dem Kunstmarkt auftauchte. Nach dem Wiederauftauchen wurde das Fragment von Professor Gunnar Heydenreich vom Institut für Restaurierung und Konservierung (CICS) der Technischen Hochschule Köln untersucht und für restaurierungsbedürftig befunden. Dank der Unterstützung der Kulturstiftung Gotha konnte es für 144.000 Euro zurückgekauft werden (die Schätzung lag bei 80-120.000 Euro). Das Herzogliche Museum Gotha hat bereits angedeutet, dass die beiden Fragmente in Zukunft untersucht werden sollen, um die Autographie des Gemäldes zu verstehen und um festzustellen, ob es sich um ein Gemälde von Cranach handelt oder, was wahrscheinlicher ist, ob es sich um ein Werk aus der Werkstatt oder von einem Nachfolger handelt. Vorerst kann Salome mit dem Haupt des Täufers zum ersten Mal seit fast 90 Jahren wieder in ihrer Gesamtheit bewundert werden.

Das Museum bietet am Donnerstag, den 4. September 2025 um 16 Uhr eine öffentliche Führung durch den Altdeutschen Saal an, in dem das Werk ausgestellt ist. Zur Zuschreibung findet am 17. Oktober 2025 ein öffentlicher Vortrag statt.

|

| Deutschland, hat die beiden Fragmente eines Cranach zugeschriebenen Gemäldes, die 1937 abgesägt wurden, wieder zusammengefügt |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.