Eine visuelle Untersuchung, die zwei für die italienische Kunstszene entscheidende Jahrzehnte umfasst, nimmt in der Ausstellung 1950 - 1970. Zwei Jahrzehnte Kunst in Rom, gefördert von Antonacci Lapiccirella Fine Art aus Rom und Matteo Lampertico aus Mailand. Die Ausstellung, die vom 13. Mai bis zum 13. Juni 2025 zu sehen ist, versteht sich als präzise Bestandsaufnahme von zwanzig Jahren Aktivität und Experimentierfreude in der Hauptstadt, die sich auf etablierte Protagonisten und künstlerische Praktiken bezieht, die eine ganze Generation geprägt haben. Es entsteht das Porträt einer Stadt in Bewegung, die in der Lage ist, als Knotenpunkt für internationale Trends, als Feld des Austauschs und als Laboratorium für Ideen in ständiger Entwicklung zu fungieren. Den Auftakt der Ausstellung bildet Centralinista (1949), eine der repräsentativsten Skulpturen von Leoncillo Leonardi.

Das aus Keramik gefertigte Werk zeugt von der kubistischen Sprache, die in der Nachkriegszeit die internationale Szene beherrschte. In Centralinista verformt sich das Material zu einer geordneten plastischen Spannung, in der die Volumen nach einer strengen formalen Logik fragmentiert und neu zusammengesetzt werden, in perfekter Übereinstimmung mit den Instanzen des Kubismus. Leoncillos Werk in dieser Phase ist Teil einer umfassenderen Rückkehr zur Ordnung, die für die unmittelbare Nachkriegszeit charakteristisch ist, gleichzeitig aber auch deren zukünftige Brüche vorwegnimmt. Die Entwicklung hin zum Informellen wird durch eine Auswahl von Werken von Afro, Scialoja und Mimmo Rotella bezeugt. Die Geometrien lösen sich allmählich in eine flüssigere Bildschrift auf, die manchmal der Farbe, manchmal einem kratzenden und energischen Zeichen anvertraut ist. In Il pendolo ( 1962) und Sottobosco 2 ( 1965) geht Afro eine Malerei an, die sich von der perspektivischen Konstruktion und der Zeichnung befreit und eine pulsierende und autonome chromatische Dimension annimmt. Der Übergang zum Informellen bedeutet nicht nur einen stilistischen Wechsel, sondern auch eine andere Auffassung von Malerei, die nun als sensible Oberfläche, als Aktionsfeld und nicht mehr als Repräsentation verstanden wird.

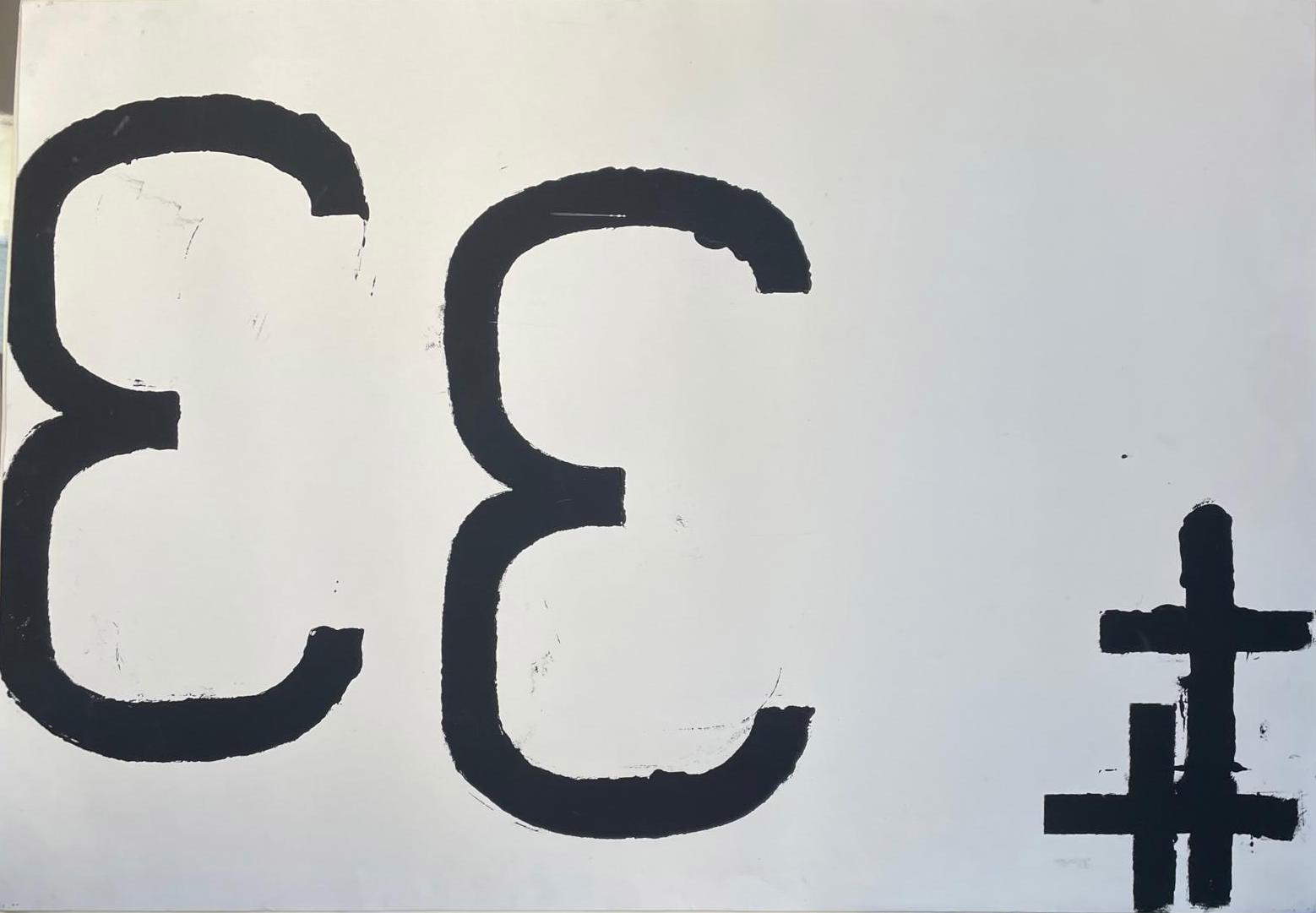

Das folgende Jahrzehnt markiert den Beginn einer radikaleren Phase, in der Rom zu einem Brennpunkt für die neuen Tendenzen wird, die die zeitgenössische Kunst beleben werden. Zwei Persönlichkeiten traten besonders hervor: Mario Schifano und Jannis Kounellis. Von Schifano aus den frühen 1960er Jahren wird En plein air (1963) präsentiert, ein Werk, in dem der Künstler Werbeanregungen und malerische Traditionen vermischt. Die Bilder stammen zwar aus der Massenkommunikation, werden aber in einer malerischen Geste neu zusammengesetzt, die immer noch persönlich und materiell ist, weit entfernt von jedem Reproduktionsmechanismus. Kounellis’ Forschung konzentriert sich stattdessen auf das Thema der Sprache und ihrer Codes. Zu sehen ist eines seiner Alphabete, Kompositionen, in denen Zahlen und dunkle mathematische Zeichen auf einen weißen Hintergrund gedruckt sind.

Kounellis’ Werk, das noch weit von den Installationen entfernt ist, die ihn in späteren Jahren berühmt machen sollten, entwickelt sich parallel zu dem von Gastone Novelli, dessen Interesse an der Sprache andere Formen annimmt. In Campo dei giochi (1965), einem Werk, das in der nächsten Retrospektive erscheinen wird, die Ca’ Pesaro dem Künstler widmen wird, löst Novelli jede syntaktische Ordnung auf. Die Worte schweben im Bildraum, losgelöst von jeder kommunikativen Funktion. Es gibt weder eine Hierarchie zwischen Figur und Text noch eine bestimmte räumliche Ausrichtung. Die Leinwand wird zu einer Fläche für freies Schreiben, zu einem Ort, an dem das Zeichen gerade wegen seiner Mehrdeutigkeit einen poetischen Wert erhält. Es ist eine “andere” Sprache, die sich der rationalen Logik entzieht, um sich neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu öffnen.

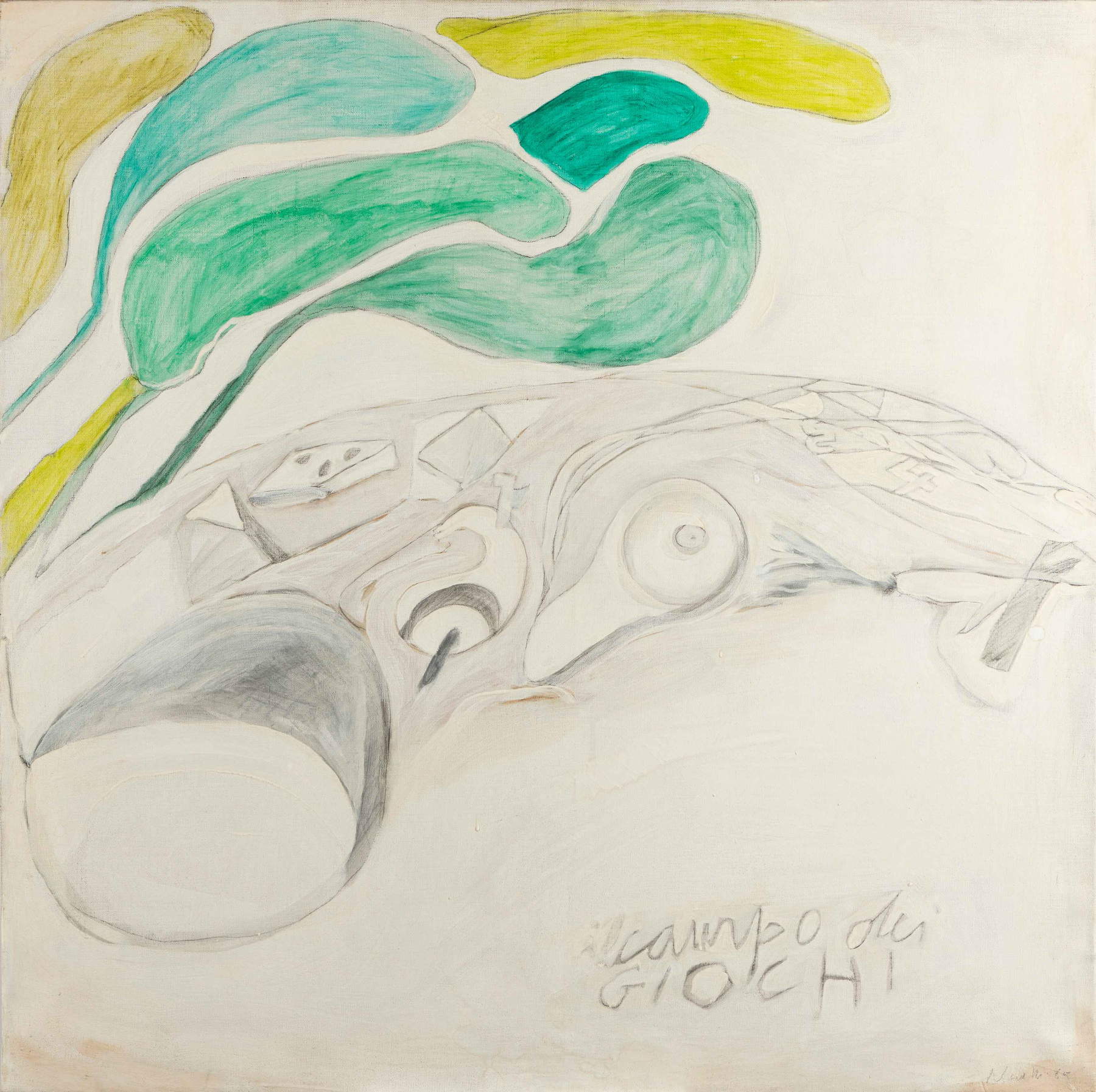

Ein Teil der Ausstellung ist zwei grundlegenden Figuren der italienischen Nachkriegskunst gewidmet: Bice Lazzari und Carla Accardi. Lange Zeit von der offiziellen Geschichtsschreibung an den Rand gedrängt, finden ihre Werke heute zunehmend Beachtung bei Kritikern und Sammlern. Bice Lazzari entwickelte eine kohärente und persönliche Forschung zu Zeichen und Rhythmus, während Carla Accardi innovative Materialien in ihr Werk einführte, wie z. B. Sicofoil, ein Kunststoffderivat, das in den 1960er Jahren von der italienischen Chemieindustrie hergestellt wurde. Die Ausstellung zeigt eines von Accardis Werken aus Sicofoil, das von ihrer Fähigkeit zeugt, technisches Experimentieren und formale Spannung miteinander zu verbinden und der Malerei neue Horizonte zu eröffnen.

Die Ausstellung zeigt die wichtigsten Veränderungen der römischen Kunstsprache zwischen 1950 und 1970, von der geometrischen Strenge der Nachkriegszeit über die informellen Spannungen bis hin zum Einbruch der Moderne, die sich des konzeptionellen Potenzials der Sprache immer stärker bewusst wird. Rom entwickelte sich in diesen zwanzig Jahren zu einem privilegierten Ort des Austauschs zwischen Künstlern, Galeristen, Kritikern und Intellektuellen. Es war eine Stadt, die offen für internationale Einflüsse war, aber auch tief in ihrer eigenen Tradition verwurzelt.

|

| Rom, zwanzig Jahre Kunst zwischen 1950 und 1970: eine Ausstellung in Zusammenarbeit zwischen zwei wichtigen Galerien |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.