Hier lebte der heilige Ignatius. Ignatius in der Stille von vier Zimmern, vier “camerette”, wie man sie heute nennt, in einem kleinen Palast, den er und seine Gefährten gebaut hatten, um der Gesellschaft Jesu eine erste Heimat zu geben, nachdem Papst Paul III. am 27. September 1540 die Konstitution des Ordens genehmigt und den ersten Jesuiten die Kapelle Santa Maria della Strada, eine kleine Kirche, die nur einen Steinwurf vom Palazzo Venezia entfernt war, überlassen hatte. In diesen vier Räumen verbrachte der heilige Ignatius die letzten zwölf Jahre seines Lebens. Er hatte hart daran gearbeitet, seinen Stützpunkt an einem günstigen Ort einzurichten, um das Herz, das Gehirn, die Eingeweide der Stadt zu erreichen. In der Nähe des Palazzo Venezia, damals ein apostolischer Palast, also eine päpstliche Residenz. In der Nähe des Kapitols und der Stadtverwaltung. In der Nähe der Paläste des römischen Adels. In der Nähe der Viertel des städtischen Proletariats, der Tavernen, der Buden, der Wolfsläden. Nahe den Elendsvierteln der Stadt, den Vierteln der Letzten, der Armen, der Hungrigen, der Kranken, der Ausgestoßenen, der Elenden, der Soldaten, der Fremden. Von seinen Schlafzimmerfenstern aus hat der heilige Ignatius Rom gesehen.

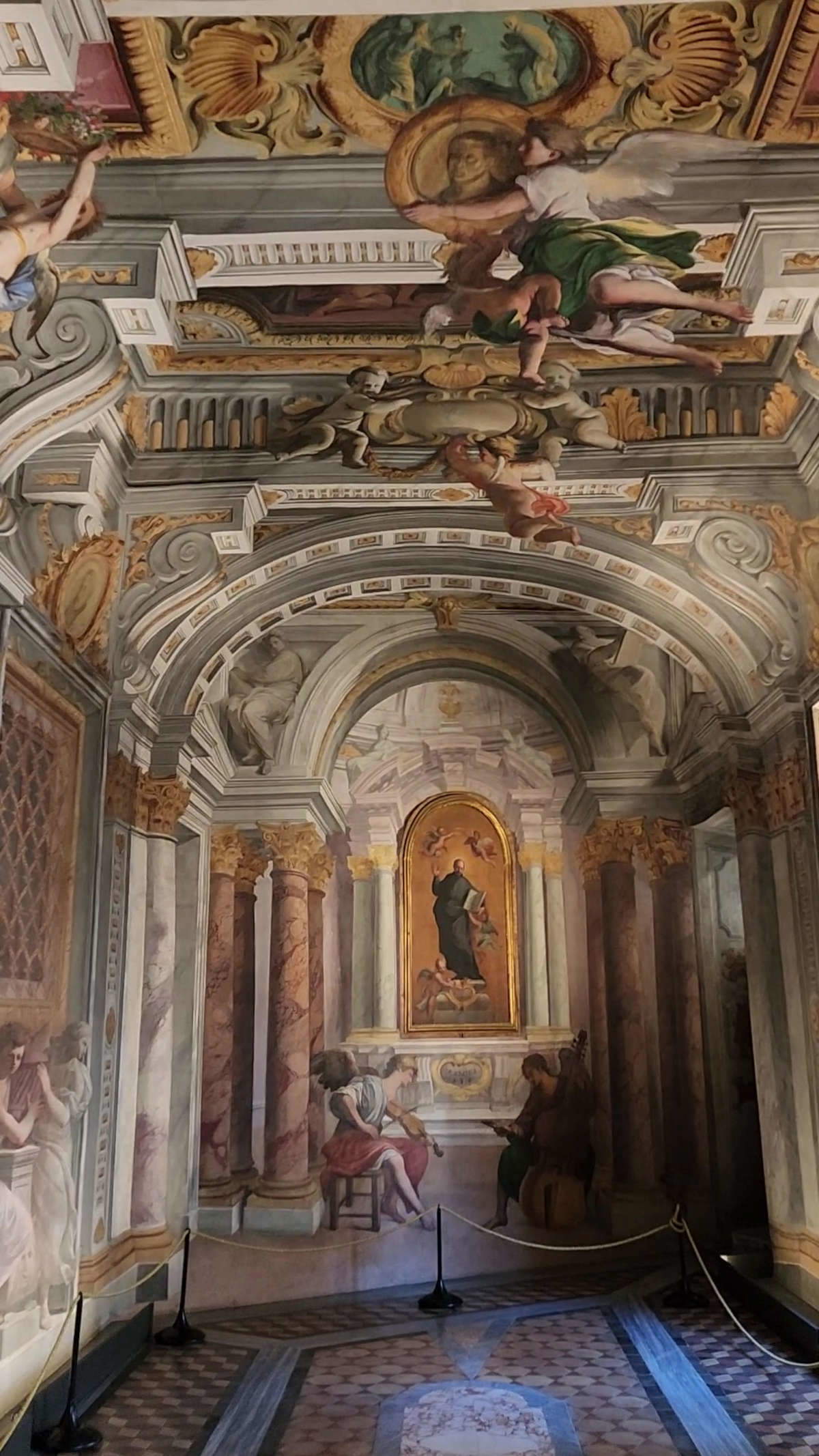

Diejenigen, die behaupten, dass die Kunst der Antike leichter zu verstehen ist als die Kunst der Gegenwart, sollten eine Reise nach Rom in ihren Kalender eintragen, um die kleinen Räume des Heiligen Ignatius zu sehen. Natürlich: Niemand hindert einen daran, seinen Besuch auf einen Spaziergang unter den Gewölben des Korridors von Andrea Pozzo zu beschränken. Es gibt viele Reiseführer und Videos in den sozialen Medien, die Touristen ermutigen, nach der Tür zur Casa Professa der Jesuiten zu suchen (es ist nicht einmal schwierig: Gehen Sie einfach aus der Gesù-Kirche, der Mutterkirche des Ordens, heraus und etwa zehn Schritte nach links), überqueren Sie die Schwelle, fragen Sie den Platzanweiser am Eingang nach dem Weg, staunen Sie darüber, dass der Besuch völlig kostenlos ist, gehen Sie die Treppe in den ersten Stock hinauf, finden Sie den Andrea-Pozzo-Korridor und versinken Sie für ein paar Minuten in das Wunder. Und, um es klar zu sagen, etwas unter den von Pozzo gemalten Gewölben zu erleben, wäre an sich schon eine großartige Leistung: Direkt vor diesen Räumen wird Rom jeden Tag von Tausenden von Menschen durchquert, die vor dem Pantheon, vor den Denkmälern Berninis, vor den Ruinen des Imperiums nicht die kleinste Bewegung des Erstaunens durchlaufen. Und wir sprechen nicht nur von den Touristen, im Gegenteil: vielleicht sind sie es, die am meisten zum Staunen neigen. In einer kargen Weite ist man zufrieden, wenn man auch nur einen winzigen Wasserbrunnen findet.

Man spürt jedoch einen Zusammenstoß, eine Unstimmigkeit, ja fast einen Konflikt zwischen der Pracht des Korridors von Andrea Pozzo und der abgelegenen Schlichtheit der vier bescheidenen Räume, in denen der heilige Ignatius von Loyola den letzten Teil seines Lebens verbrachte und die heute in ein kleines Museum umgewandelt wurden, das eine ganze Reihe von Fetischen beherbergt: ein Stück seiner Soutane, seine Schuhe, sein Messgewand, seinen Mantel. Es gibt auch eine Ausgabe des Lebens des heiligen Ignatius, geschrieben von Pedro de Ribadeneira, dem Sekretär des Ordensgründers, der 1586, genau dreißig Jahre nach dem Tod von Ignatius von Loyola, die Biografie in Venedig drucken ließ, eine Biografie, die er zunächst auf Latein verfasst, dann ins Kastilische übersetzt und schließlich vom Verleger selbst, Giovanni Giolito de’ Ferrari, vom Spanischen ins Italienische übertragen hatte. Das und wenig anderes: Die kleinen Räume, in denen der heilige Ignatius lebte, sind eng, kahl und karg. Weiße Wände, Terrakottaböden, Holzbalkendecken. Man gelangt dorthin, nachdem man den Korridor von Andrea Pozzo durchquert hat. Und man scheint in ein anderes Gebäude, eine andere Zeit, eine andere Dimension katapultiert worden zu sein. Man scheint Zeuge eines Streits zu sein, einer Diskussion über zwei verschiedene Arten des Glaubensverständnisses. War Andrea Pozzo, so fragt man sich, auf der Seite des Heiligen Ignatius von Loyola? Hat der Jesuit Pozzo, indem er den Ordensgründer mit der Darstellung seines Lebens ehrte, der Einfachheit gehuldigt, in der der heilige Ignatius gelebt hatte? Folgten diese Gemälde dem Denken jenes baskischen Soldaten, jenes Iñigo, der elf Jahre lang in der königlichen Armee Spaniens gedient und dann beschlossen hatte, sein Leben dem Dienst an Christus zu widmen, nachdem er in der Schlacht von Pamplona von einer Kanonenkugel getroffen worden war?

Als der heilige Ignatius in diesen Räumen lebte, gab es den Korridor noch nicht. Er wurde zwischen 1600 und 1605 vom Generalpater der Jesuiten, Claudio Acquaviva, erbaut, nachdem die Überschwemmung des Tibers im Jahr 1598 die Grundmauern des bestenfalls errichteten Hauses (“ein schäbiges Haus, das fast wie eine Hütte aussah”) verwüstet hatte: so hatte es Fürst Fabrizio Massimi bezeichnet), als Paul III. den Jesuiten die Kapelle Santa Maria della Strada überließ, die dort stand, wo heute die Gesù-Kirche steht: Sie wurde abgerissen, um Platz für die neue, majestätische Mutterkirche des Ordens zu schaffen. Neben Santa Maria della Strada errichteten die Jesuiten das Gebäude, das als Sitz des Ordens dienen sollte. Schon die erste Überschwemmung gefährdete es. Um es vor dem Untergang zu bewahren, ordnete Acquaviva eine radikale Renovierung an, wie man heute sagen würde, beschloss aber, die vier kleinen Räume des Heiligen Ignatius zu erhalten. Eine komplizierte Operation: Es wäre einfacher gewesen, alles abzureißen und das Gebäude von Grund auf neu zu errichten. Das Projekt war jedoch erfolgreich: Eine große Tafel an der Fassade erinnert noch heute an die Grundsteinlegung, die im Jubiläumsjahr 1600 unter der Schirmherrschaft des jungen Kardinals Odoardo Farnese stattfand, der die gesamte Operation finanzierte. Einige Jahre später hinterließ Girolamo Rainaldi, der mit den Arbeiten beauftragte Architekt, den Jesuiten ein monumentales Gebäude, das die Gemächer des Heiligen Ignatius einbeziehen konnte, indem er an den Stützgewölben der unteren Stockwerke und an den Verbindungsräumen zwischen den neuen Räumen und den Resten des alten Palastes arbeitete. Der Korridor war einer dieser Räume: Er sollte ein einfacher Durchgang sein und war nicht einmal als Zugang zu den kleinen Räumen gedacht.

Pozzo hatte sich bei der Arbeit an den Gemälden wiedergefunden, die der Burgunder Jacques Courtois bei seinem Tod im Jahr 1676 unvollendet hinterlassen hatte: Er hatte fünfzehn Jahre lang daran gearbeitet. Die Notwendigkeit, diesen Korridor zu dekorieren, entsprach einem praktischen Bedürfnis: Die Casa Professa war längst zu einem Wallfahrtsort geworden. Schon vor seiner Heiligsprechung kamen Verehrer des Heiligen Ignatius aus ganz Europa hierher: Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Räume in vier kleine, schlichte und schmucklose Kapellen umgewandelt worden. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Man kann einige Gruppen von Gläubigen antreffen, die sich vor dem Eingang der Casa Professa versammeln und dann in pflichtbewusstem Schweigen die Treppe hinaufsteigen, um den Nervenkitzel zu erleben, für ein paar Minuten in den Räumen zu sein, in denen der Heilige rund fünfhundert Jahre zuvor betete, meditierte, schrieb, aß, schlief und von seinem Fenster aus auf Rom blickte. Courtois hatte seine Arbeit im Korridor begonnen, bevor dieser zum Eingang zu den kleinen Räumen wurde: Er hatte die Räume unter den Fenstern mit Episoden aus dem Leben des Ignatius von Loyola bemalt. Im Jahr 1680 wollte der Generalobere Giovanni Paolo Oliva diesen Korridor renovieren, war begeistert, nachdem er die Arbeiten von Andrea Pozzo gesehen hatte, und betraute ihn mit seinem ersten römischen Auftrag, einem Viaticum für die spätere Ausführung des prächtigen Gewölbes der Ignatiuskirche. Man brauchte einen hochkarätigen Maler, auch wenn der Auftrag bescheiden erscheinen mochte: Es galt, ein Werk zu vollenden, das bereits begonnen worden war, und man brauchte jemanden, der in der Lage war, in einer so schwierigen, beengten und unregelmäßigen Umgebung zu arbeiten. Oliva starb kurz vor Pozzos Ankunft in Rom, aber das Projekt wurde von seinem Nachfolger Charles de Noyelles weiterverfolgt, der die Idee aufgriff, dem Heiligen einen Zyklus feierlicher Fresken zu widmen und aus dem Darm “nicht mehr [...] fast einen Korridor”, schrieb der Historiker Lyon Pascoli, Autor einer Reihe von Lebensläufen moderner Künstler, “sondern [...] einen schönen und prächtigen Portikus derselben Kapellen, der sie edler und ehrwürdiger machen würde... [...] eines der schönsten Heiligtümer Roms, würdig, von allen großen Persönlichkeiten bewundert und verehrt zu werden”.

“Ingredere aediculas olim incolae nunc patrono S. Ignatio sacras”: Diese Inschrift malte Andrea Pozzo auf die Eingangsfassade des Korridors unter dem Porträt des heiligen Ignatius, inmitten der Ganzfiguren des heiligen Luigi Gonzaga und des heiligen Stanislaus Kostka, junge Jesuitengötter. “Tritt ein in die heiligen Räume des heiligen Ignatius, einst Bewohner, jetzt Patron”. Und jenseits der Tür vollzieht sich ein ganz irdisches Wunder, das Wunder eines Künstlers, der die Oberflächen des Korridors den Illusionen seiner perspektivischen Spiele angepasst hat. Es handelt sich nicht mehr um einen Korridor, sondern um eine spektakuläre Galerie, wie sie die Paläste der Adligen jener Zeit bereicherte. Eine Galerie, in der es keine wirkliche Architektur gibt, sondern nur eine gemalte Architektur, die Bögen, Balken, Gesimse, Nischen und Deckenöffnungen schafft. Eine Galerie, die sich mit dem Besucher mitbewegt, eine Galerie, die ihm beim Gehen folgt, die sich unter dem Einfluss einer kraftvollen, überraschenden, mastodontischen Anamorphose verwandelt, die von Anfang an das Gefühl vermittelt, sich in einem viel längeren Raum zu befinden, als er tatsächlich ist. An den Wänden sind nach dem Bild der Heiligen Familie Episoden aus dem Leben des Heiligen zu sehen: das Wunder des Lampenöls in der Höhle von Manresa, die Befreiung der Besessenen, die Engelshand, die sein Bildnis bemalt, die Erscheinung bei den Gefangenen, die Heilung der kranken Nonne, das Löschen eines Hausbrandes. Ribadeneira behauptet, dass Ignatius in seinem Leben keine Wunder vollbracht hat, aber das spielt keine Rolle: Die mystische Leidenschaft zählte mehr als die genaue Einhaltung der historischen Fakten. Für die Mentalität der Anhänger jener Zeit war es das Wunderbare, nicht das Rationale, das die Richtigkeit einer Tatsache, die Außergewöhnlichkeit einer Person bewies. Und dann, in der Mitte des Gewölbes, wird der heilige Ignatius von den Engeln in die Herrlichkeit getragen. In der Mitte des Fußbodens hingegen weist eine Marmorrose auf den genauen Punkt hin, an dem man sich positionieren muss, um den maximalen Grad an Glaubwürdigkeit der Illusion zu erreichen: An diesem Punkt erscheint die von Andrea Pozzo erdachte Scheinarchitektur gerade. Bewegt man sich dann weiter, stellt man fest, dass das Gewölbe gekrümmt ist, geht man rückwärts, steigen die Balken nach oben und werden zu Bögen, und geht man zum Ende des Ganges, neigen sich die Gesimse nach unten, die Figuren verformen sich, man sieht keine anmutigen Putten mehr, die Blumen halten, sondern beleibte und entstellte Engelchen. Es war das erste Mal, dass Pozzo so etwas versuchte: Es ist nicht auszuschließen, dass er sich an ein Werk von Athanasius Kircher erinnerte, das einige Jahre zuvor erschienen war, dieArs magna lucis et umbrae, eine Abhandlung über die Lehre vom Licht, in der auch der Perspektive Raum gegeben wurde und erörtert wurde, wie man Räume nur durch perspektivische Veränderungen begradigen kann.

Auf welcher Seite stand Andrea Pozzo, auf welcher Seite standen die Generaloberen, die ihn an die Arbeit schickten? Wie lässt sich die Pracht seiner Gemälde mit den Werken eines Heiligen vereinbaren, der sein Leben den Letzten, den Waisen, den Kranken gewidmet hat? Und warum ehrt man ihn mit einer fast teuflisch anmutenden perspektivischen Maschine, mit Figuren, die zu unbeobachtbaren Monstern werden, wenn sich der Besucher zu weit von der Marmorrose entfernt? Die theologischen Gründe für den scheinbaren Widerspruch zwischen der Armut der Räume und dem Reichtum der Apparate finden sich im Werk von Ignatius von Loyola selbst, der die Kontemplation, für ihn eine Form des Gebets, auch als eine Dimension betrachtete, die durch das Sehen ausgeübt wird. Die Kontemplation bezieht den Gläubigen mit allen Sinnen ein. Die Vision eines Ortes, einer Geschichte, ist ein untrennbarer Teil der Beziehung zur Gottheit. Für den heiligen Ignatius hat man durch die sinnliche Erfahrung Anteil am Göttlichen: In seinen Exerzitien schreibt der Heilige vor, “mit der Vorstellungskraft den materiellen Ort zu sehen, an dem sich das befindet, was ich betrachten will”, wie “den Tempel oder einen Berg, auf dem sich Jesus Christus befindet”. Die Kunst ist also eine Form der Vermittlung: Das Objekt, das der Künstler darstellt, ist nicht physisch vorhanden, sondern lebt in der Vorstellung des Verehrers, und der Verehrer übt seine Vorstellungskraft durch die Kunst aus. Roland Barthes vertrat die Auffassung, dass das ignatianische Bild keine Vision, sondern eine Ansicht im strengen Sinne des Wortes sei, eine Ansicht, die “in einer narrativen Abfolge” zu betrachten sei, und die Einbeziehung der Sinne solle dem Verehrer helfen, ein Bild zu konstruieren, zu dem er mit seinem Geist immer wieder zurückkehren könne. Der heilige Ignatius nannte dieses Bild “Komposition”. “Mit der Vorstellungskraft sehen”, schreibt er in den Exerzitien , wenn er an eine Betrachtung über die Geburt Christi denkt, “den Weg von Nazareth nach Bethlehem, indem man bedenkt, wie lang und breit er ist und ob er über Ebenen, durch Täler oder über Höhen führt; ebenso die Geburtsgrotte sehen, indem man beobachtet, ob sie groß oder klein, niedrig oder hoch ist und was sie enthält.” Die Menschen sehen, was sie sagen, was sie tun. Sich mit der eigenen Vorstellungskraft die Szene der Krippe vorstellen. Und dann beten.

Die Kunst ist eine Form der Komposition, das Kunstwerk ist das Mittel, das es dem Gläubigen ermöglicht, leichter in eine Erzählung einzutreten, die Protagonisten der Szene so zu betrachten, wie der heilige Ignatius es sich gewünscht hätte, “sie zu betrachten, wie sie sind”.Ignatius, “sie zu betrachten und ihnen in ihren Bedürfnissen zu dienen, als ob ich dort anwesend wäre, mit allem möglichen Respekt und aller Ehrfurcht” und dann “über mich selbst nachzudenken, um einige Früchte zu ziehen”. Das Kunstwerk ist das Werkzeug, um in der Kontemplation noch präsenter zu sein, es zwingt den Geist, sich zu konzentrieren, es bietet dem Verehrer die Elemente, um Zugang zur Erzählung des Geheimnisses zu erhalten, es fördert die Einbeziehung der Sinne.

Für die Jesuiten war das Kunstwerk ein Theater der religiösen Darstellung. Und für Andrea Pozzo nahm dieses sakrale Theater die Gestalt eines perspektivischen Spiels an: Die Perspektive, so schrieb er später, 1693, in Perspectiva pictorum et architectorum, sei “eine bloße Fiktion der Wahrheit”, die “den Maler nicht dazu verpflichtet, sie von allen Teilen aus wahr erscheinen zu lassen, sondern von einem bestimmten Teil aus”. Außerhalb dieses bestimmten Teils gibt es nur Täuschung. Pozzo, der selbst Jesuit war, hatte vielleicht die ignatianische Lehre über die Unterscheidung gut im Gedächtnis behalten. Das heißt, die Fähigkeit, so hätte der Jesuit Bergoglio gesagt, die Zeichen zu erkennen, mit denen sich Gott in den Situationen des Lebens offenbart. Sie sei ein unverzichtbares Element der Ausbildung eines jeden Jesuiten: Pozzos einzigartiger Blickwinkel, so die Wissenschaftlerin Lydia Salviucci Insolera, könne als Metapher für die Unterscheidungskraft betrachtet werden, die den Christen hilft, das Wahre vom Falschen, das Ewige vom Vergänglichen, das Wirkliche von der Illusion zu unterscheiden. Andrea Pozzo reagierte mit seinem Spiel mit der Perspektive auf ein theologisches Bedürfnis. Die Marmorrose öffnet den Blick auf Gott, versetzt den Christen in die Lage, die Wahrheit zu erfassen, und hält Täuschung, Falschheit und das Böse fern. Das Kirchenschiff wird so zur Metapher für den Weg des Christen, der zwischen den Erscheinungen hindurchgeht und schließlich zur Vision der Wahrheit gelangt. Außerhalb der Vision von Gott gibt es nur Illusionen. Jene Illusionen, die, wenn wir den Trick erst einmal verstanden haben, so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jene Illusionen, die uns heute zum Staunen bringen. Andrea Pozzo hat vielleicht nicht bedacht, wie faszinierend sie sind, die Illusionen.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.