Sant’Ignazio viveva qui. Nella quiete di quattro stanze, quattro “camerette” come adesso le chiamano tutti, in un palazzetto che lui e i suoi compagni avevano costruito per dare una prima casa alla Compagnia di Gesù, dopo che papa Paolo III, era il 27 settembre del 1540, approvò la costituzione dell’ordine e concesse ai primi gesuiti la cappella di Santa Maria della Strada, una chiesetta che si trovava a due passi da Palazzo Venezia. Quattro stanze dove sant’Ignazio visse gli ultimi dodici anni della sua vita. S’era impegnato per riuscire a impiantare la sua base operativa in una zona comoda per raggiungere il cuore, il cervello, le viscere della città. Vicino a Palazzo Venezia, all’epoca palazzo apostolico, dunque residenza papale. Vicino al Campidoglio e al governo della città. Vicino ai palazzi dei nobili romani. Vicino ai quartieri del proletariato cittadino, le zone delle taverne, delle bancarelle, dei lupanari. Vicino ai bassifondi della città, le zone degli ultimi, dei poveri, degli affamati, dei malati, degli emarginati, dei miserabili, dei soldati, degli stranieri. Dalle finestre delle sue camerette, sant’Ignazio vedeva Roma.

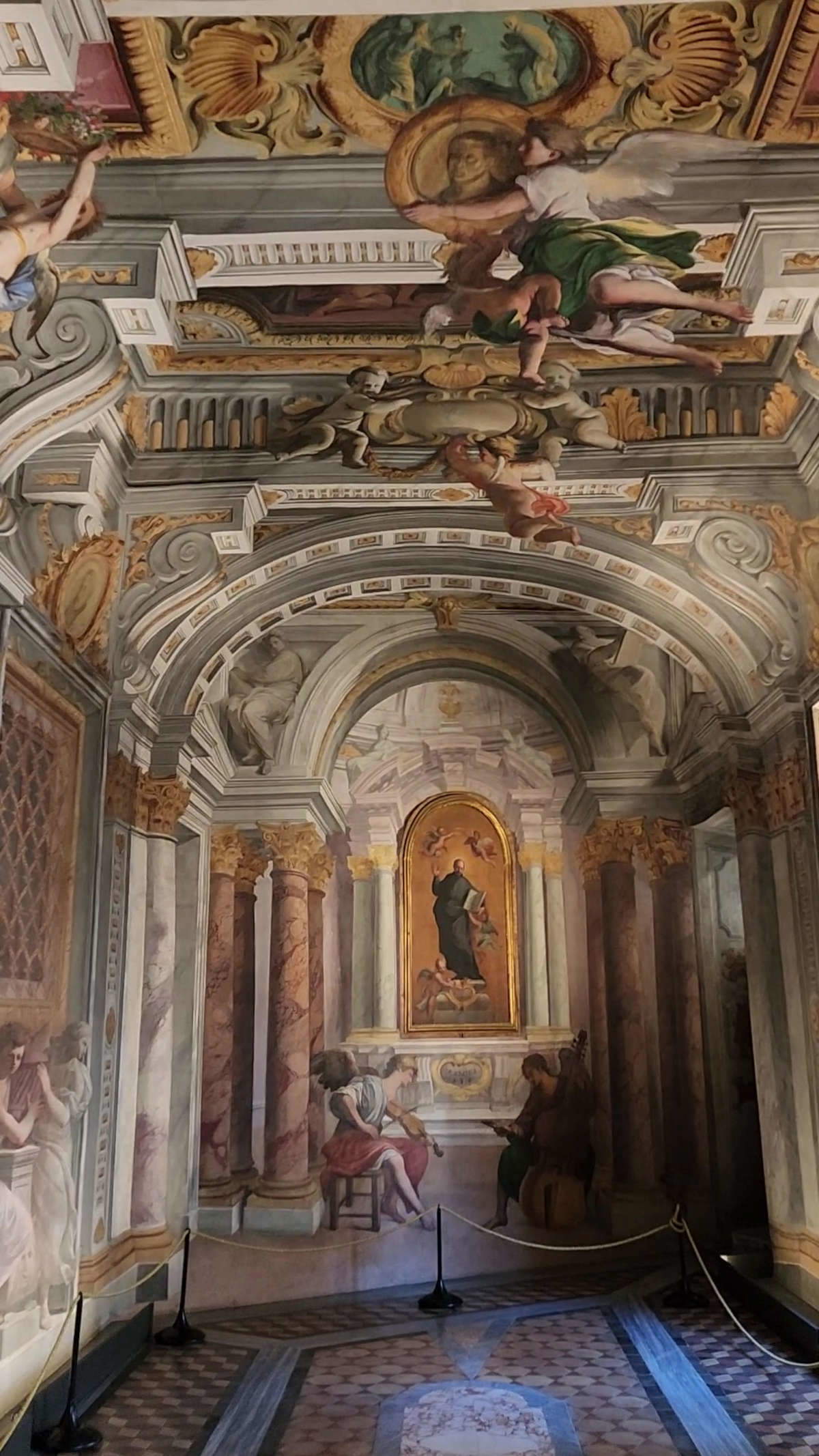

Chi sostiene che l’arte antica sia più facile da capire rispetto all’arte del presente dovrebbe appuntarsi in calendario una gita a Roma per andare a vedere le camerette di sant’Ignazio. Certo: nessuno impedisce di limitare la propria visita a una passeggiata sotto le volte del corridoio di Andrea Pozzo. In giro c’è pieno di guide e di video sui social che incoraggiano il turista a cercare la porta della Casa Professa dei Gesuiti (non è neppure difficile: basta uscire dalla chiesa del Gesù, dalla chiesa madre dell’ordine, e fare una decina di passi sulla sinistra), varcarne la soglia, chiedere indicazioni al chierico che fa da usciere dietro il banco all’ingresso, stupirsi per il fatto che la visita è totalmente gratuita, salire le scale fino al primo piano, trovare il corridoio di Andrea Pozzo, e sprofondare per qualche minuto dentro la meraviglia. E, intendiamoci, provare qualcosa sotto le volte dipinte da Pozzo sarebbe già di per sé un ottimo risultato: appena fuori da queste stanze, Roma è attraversata ogni giorno da migliaia di persone che dinnanzi al Pantheon, davanti ai monumenti di Bernini, al cospetto delle rovine dell’impero non sono attraversate dal più microscopico moto di stupore. E non si parla solo di turisti, anzi: forse sono loro, i più inclini alla meraviglia. In una distesa arida, ci si contenta di trovare anche una minuscola polla d’acqua.

S’avverte però uno stridore, un dissidio, quasi un conflitto tra lo splendore del corridoio di Andrea Pozzo e la semplicità appartata delle quattro modeste stanze dove sant’Ignazio di Loyola trascorse l’ultima porzione della sua esistenza, oggi riattate a piccolo museo che raccoglie un buon numero di feticci: un pezzo della tonaca, le sue scarpe, la pianeta, il mantello. C’è anche un’edizione della vita di sant’Ignazio scritta da Pedro de Ribadeneira, che fu segretario del padre fondatore e che nel 1586, trent’anni esatti dopo la morte di Ignazio di Loyola, fece stampare a Venezia la biografia che aveva redatto prima in latino, poi tradotto in castigliano e infine fatto volgere dallo spagnolo all’italiano dall’editore stesso, Giovanni Giolito de’ Ferrari. C’è questo e poco altro: le camerette dove visse sant’Ignazio sono anguste, spoglie, dimesse, severe. Pareti bianche, pavimenti in cotto, soffitti a travature di legno. Ci s’arriva dopo aver attraversato il corridoio di Andrea Pozzo. E pare d’esser stati catapultati in un altro edificio, in un altro tempo, in un’altra dimensione. Pare d’assistere a una litigio, a una discussione su due modi diversi d’intendere la fede. Andrea Pozzo, viene da domandarsi, era dunque dalla parte di sant’Ignazio di Loyola? Il gesuita Pozzo, onorando il fondatore dell’ordine col racconto della sua vita, rendeva omaggio alla semplicità in cui sant’Ignazio era vissuto? Quelle pitture assecondano il pensiero di quel soldato basco, di quell’Iñigo che aveva servito per undici anni l’Armata Reale di Spagna e aveva poi stabilito di dedicare la propria esistenza al servizio di Cristo dopo esser stato colpito in battaglia a Pamplona da una palla di cannone?

Quando sant’Ignazio viveva in queste stanze, il corridoio non esisteva. Lo aveva fatto costruire, tra il 1600 e il 1605, il padre generale dei Gesuiti, Claudio Acquaviva, dopo che la piena del Tevere del 1598 aveva devastato le fondamenta di quella casa costruita alla bell’e meglio (“una casaccia che pareva quasi una capanna”: così l’aveva segnata il principe Fabrizio Massimi) quando Paolo III concesse ai Gesuiti la cappella di Santa Maria della Strada, che si trovava dove oggi sorge la Chiesa del Gesù: venne demolita per fare spazio alla nuova, maestosa chiesa madre dell’ordine. Accanto a Santa Maria della Strada, i gesuiti costruirono la palazzina che doveva servire da casa dell’ordine. Bastò la prima alluvione a metterla in pericolo. Per evitare che andasse perduta, Acquaviva ne ordinò una radicale ristrutturazione, diremmo oggi, decidendo però di salvare le quattro camerette di sant’Ignazio. Un’operazione complessa: sarebbe stato più semplice buttare giù tutto e rifare il palazzo da capo. Il progetto però riuscì: un’enorme lapide in facciata ricorda ancora oggi la posa della prima pietra, avvenuta nel giubileo dell’anno 1600, sotto gli auspici del giovane cardinale Odoardo Farnese, che finanziò l’intera operazione. Pochi anni più tardi, Girolamo Rainaldi, l’architetto incaricato dei lavori, lasciò ai Gesuiti un edificio monumentale, ch’era stato capace d’inglobare le camerette di sant’Ignazio lavorando sulle volte di sostegno ai piani inferiori e sui locali di raccordo tra i nuovi ambienti e quello che rimaneva del vecchio palazzo. Il corridoio era uno di questi ambienti: doveva essere un semplice luogo di passaggio, e non era stato neppure immaginato come accesso alle camerette.

Pozzo s’era trovato a lavorare sulle pitture che Jacques Courtois, il Borgognone, aveva lasciato incompiute alla sua scomparsa, nel 1676: ci stava lavorando da quindici anni. L’esigenza di decorare quel corridoio rispondeva, intanto, a un’esigenza pratica: la Casa Professa era da tempo diventata meta di pellegrinaggio. I devoti di sant’Ignazio calavano qui da ogni parte d’Europa, anche prima della sua canonizzazione: già ai primi del Seicento le stanze eran state trasformate in quattro piccole, semplici cappelle disadorne. Oggi le cose non sono cambiate: capita d’imbattersi in qualche drappello di fedeli che si radunano davanti all’ingresso della Casa Professa e poi, nel silenzio più ligio, salgono lo scalone per provare l’emozione di trovarsi per qualche minuto nelle stanze dove, grosso modo cinquecento anni prima, il santo pregava, meditava, scriveva, mangiava, dormiva, guardava Roma dalla sua finestra. Courtois aveva cominciato a lavorare nel corridoio prima ancora che diventasse l’ingresso alle camerette: aveva dipinto gli spazî sotto alle finestre con episodî della vita di Ignazio di Loyola. Nel 1680, il superiore generale Giovanni Paolo Oliva volle rinnovare quel corridoio, s’entusiasmò dopo aver visto i lavori di Andrea Pozzo, e gli affidò quella che sarebbe diventata la sua prima commissione romana, viatico alla successiva impresa della sontuosa volta della chiesa di Sant’Ignazio. Serviva un pittore d’elevata caratura, benché l’incarico potesse apparire modesto: c’era da terminare un lavoro già cominciato e serviva qualcuno che fosse capace di lavorare in un ambiente così difficile, angusto, irregolare. Oliva sarebbe morto poco prima che Pozzo arrivasse a Roma, ma il progetto ebbe seguito col suo successore, Charles de Noyelles, che riprese l’idea di dedicare un ciclo d’affreschi celebrativi al santo, e di far diventare quel budello “non […] quasi più un Corridore”, avrebbe scritto lo storiografo Lione Pascoli, autore d’una serie di Vite degli artisti moderni, “ma […] un bellissimo e magnificentissimo Portico delle medesime Cappelle, che le renderebbe, e più nobile, e più venerabile... […] uno dei più belli Santuarij di Roma, degno d’essere ammirato, e riverito, da qualsivoglia gran Personaggio”.

“Ingredere aediculas olim incolae nunc patrono S. Ignatio sacras”: questa la scritta che Andrea Pozzo dipinse sulla facciata d’accesso al corridoio, sotto al ritratto di sant’Ignazio, in mezzo alle figure intere di san Luigi Gonzaga e san Stanislao Kostka, giovani numi gesuiti. “Entrate nelle stanze sacre di sant’Ignazio, un tempo abitante, adesso patrono”. E al di là della porta si compie un miracolo tutto terreno, il miracolo d’un artista che ha piegato le superfici del corridoio alle illusioni dei suoi giochi prospettici. Non più un corridoio, ma una spettacolare galleria, come quelle che arricchivano i palazzi dei nobili del tempo. Una galleria dove non esiste architettura reale: c’è soltanto quella dipinta, che crea arcate, travature, cornicioni, nicchie, aperture nel soffitto. Una galleria che si muove assieme al visitatore, una galleria che lo segue mentre cammina, che si trasforma sotto l’effetto d’una potente, sorprendente, mastodontica anamorfosi che fin dall’inizio dà la sensazione di trovarsi dentro un ambiente molto più lungo di quanto non sia in realtà. Sulle pareti, dopo l’immagine della Sacra famiglia, scorrono gli episodî della vita del santo: il miracolo dell’olio della lampada nella grotta di Manresa, la liberazione dell’indemoniato, la mano angelica che dipinge la sua effigie, l’apparizione ai prigionieri, la guarigione della monaca inferma, l’estinzione dell’incendio di una casa. Ribadeneira sostiene che Ignazio non compì mai miracoli nella sua vita, ma non importa: contava più il fervore mistico dell’esatta aderenza ai fatti storici. Per la mentalità dei devoti del tempo, era il prodigioso, più che il razionale, a dar prova dell’esattezza d’un fatto, dell’eccezionalità d’una persona. E poi, al centro della volta, sant’Ignazio viene portato in gloria dagli angeli. Al centro del pavimento, invece, una rosa di marmo suggerisce l’esatto punto in cui posizionarsi per apprezzare il massimo grado di credibilità dell’illusione: in quel punto, le finte architetture immaginate da Andrea Pozzo appaiono dritte. Poi, se ci si sposta, ci s’accorge che la volta è curva, andando all’indietro le travi s’alzano verso l’alto e diventano archi, e se si procede verso il fondo del corridoio le cornici s’inclinano verso il basso, le figure tendono a deformarsi, non si vedono più putti aggraziati che reggono fiori, ma angioletti obesi e sfigurati. Era la prima volta che Pozzo provava qualcosa del genere: non è da escludere che avesse tenuto presente un’opera di Athanasius Kircher, pubblicata pochi anni prima, l’Ars magna lucis et umbrae, un trattato sullo studio della luce in cui si dava spazio anche alla prospettiva e si discuteva di come raddrizzare degli spazî col solo utilizzo delle modifiche prospettiche.

Da che parte stava allora Andrea Pozzo, da che parte stavano i superiori generali che lo misero all’opera? Come si concilia lo splendore delle sue pitture con le opere d’un santo che aveva dedicato la sua vita agli ultimi, agli orfani, agli ammalati? E perché onorarlo con una macchina prospettica che pare quasi una diavoleria, con le figure che diventano mostri inguardabili se il visitatore s’allontana troppo dalla rosa di marmo? Le ragioni teologiche dello stridore apparente tra la povertà delle camerette e la ricchezza degli apparati vanno cercate nell’opera dello stesso Ignazio di Loyola, che aveva considerato la contemplazione, per lui una forma di preghiera, anche come una dimensione che s’esercita vedendo. La contemplazione coinvolge il fedele con tutti i sensi. La visione d’un luogo, d’una storia, è parte stessa, e imprescindibile, del proprio rapporto con la divinità. Per sant’Ignazio, si partecipa al divino per mezzo dell’esperienza sensibile: nei suoi Esercizi spirituali, il santo prescrive di “vedere con l’immaginazione il luogo materiale dove si trova quello che voglio contemplare”, come “il tempio o un monte dove si trova Gesù Cristo”. L’arte è allora una forma di mediazione: l’oggetto che l’artista rappresenta non è fisicamente presente, ma vive nell’immaginazione del devoto, e il devoto esercita la sua immaginazione per mezzo dell’arte. Roland Barthes riteneva che l’immagine ignaziana non fosse una visione, ma una veduta nel senso stretto del termine, una veduta da considerare “in una sequenza narrativa”, e il coinvolgimento dei sensi deve aiutare il fedele a costruire un’immagine alla quale tornare continuamente con la propria mente. Sant’Ignazio chiamava quest’immagine “composizione”. “Vedere con l’immaginazione”, scriveva ancora negli Esercizi spirituali pensando a una contemplazione sulla Natività, “la strada da Nazaret a Betlemme, considerando quanto è lunga e larga, e se corre in pianura o per valli o per alture; così pure vedere la grotta della natività, osservando se è grande o piccola, bassa o alta, e che cosa contiene”. Vedere le persone, quello che dicono, quello che fanno. Figurare con la propria immaginazione la scena della natività. E poi pregare.

L’arte è una forma di composizione, l’opera d’arte è il mezzo che consente al devoto d’entrare più agevolmente all’interno d’una narrazione, d’osservare i protagonisti della scena come avrebbe voluto sant’Ignazio, “contemplandoli e servendoli nelle loro necessità, come se mi trovassi lì presente, con tutto il rispetto e la riverenza possibili” per poi “riflettere su me stesso per ricavare qualche frutto”. L’opera d’arte è lo strumento per essere ancora più presenti nella contemplazione, costringe la mente a focalizzarsi, offre al devoto gli elementi per accedere alla narrazione del mistero, favorisce il coinvolgimento dei sensi.

Per i Gesuiti, l’opera d’arte era teatro di rappresentazione religiosa. E per Andrea Pozzo, questo teatro sacro assume le sembianze d’un gioco prospettico: la prospettiva, avrebbe scritto più tardi, nel 1693, nella Perspectiva pictorum et architectorum, è “una mera finzione del vero”, che non obbliga “il pittore di farla parer vera da tutte le parti, ma da una determinata”. Fuori da quella parte determinata esiste solo l’inganno. Pozzo, gesuita lui stesso, forse aveva tenuto ben presente l’insegnamento ignaziano sul discernimento. Ovvero la capacità, avrebbe detto il gesuita Bergoglio, di riconoscere i segnali coi quali Dio si manifesta nelle situazioni della vita. Era elemento irrinunciabile della formazione d’ogni gesuita: il punto di vista unico di Pozzo, ha osservato la studiosa Lydia Salviucci Insolera, potrebbe allora esser ritenuto metafora del discernimento che aiuta il cristiano a distinguere il vero dal falso, l’eterno dall’effimero, il reale dall’illusione. Andrea Pozzo, coi suoi giochi prospettici, rispondeva a un’esigenza teologica. La rosa di marmo apre alla visione di Dio, pone il cristiano nelle condizioni di cogliere la verità, tiene lontani gl’inganni, il falso, il male. Il corridoio si fa pertanto metafora del cammino del cristiano che procede tra le apparenze e si giunge infine alla visione della verità. Fuori dalla visione di Dio, ci sono soltanto le illusioni. Quelle illusioni che, una volta capito il trucco, attirano così tanto la nostra attenzione. Quelle illusioni che oggi muovono la nostra meraviglia. Andrea Pozzo forse non aveva tenuto conto di quanto siano affascinanti, le illusioni.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.