有些电影之所以成为邪典电影,是因为它们出现的时机恰到好处,首先以一种原创的风格截获了某些仍在潜伏的时代和存在的酵素,注定要树立标准。2000 年,奥斯卡获奖导演亚历杭德罗-冈萨雷斯-伊纳里图(Alejandro González Iñárritu,墨西哥城,1963 年)的处女作《爱神》(Amores Perros ,153 分钟)就是其中之一。这部故事片(最初是一部分集纪录片)通过三个血腥故事的交织,激烈地探讨了墨西哥首都的社会矛盾,故事的主人公属于不同的社会阶层,他们的生活在一场悲惨的车祸中交织在一起。在这个混乱而暴力的社会中,似乎没有人能够幸免于被压制的命运,每个人都试图以牺牲他人为代价求得生存。从贫民窟的小巷子里那些每天靠智慧挣扎的人们,到那些成功获得富裕地位的人们所居住的豪华宫殿,这部影片以一种高昂的姿态,从一个巨型城市的内部来描绘这个城市,它的居民被卷入一个无法控制的冲动漩涡,最终死亡,这个致命的社会平衡器。剧本由导演本人与作家吉列尔莫-阿里亚加-霍尔丹(Guillermo Arriaga Jordán,1958 年出生于墨西哥城)共同创作,历时三年之久:共创作了三十六个版本才最终定稿。挑选演员时,首先要寻找演员与角色之间的先天相似之处,然后对他们进行培训,让他们在自己的环境中生活一段时间,以便于识别。除了主题之外,《爱神 Amores Perros》从结构上看也是一部复杂的影片:发条蒙太奇使叙事在片段中进行,巧妙地运用了时间偏差、倒叙、预想和连续的交叉引用,跻身于系统性中断叙事线性的先驱行列。

这部传奇影片为伊纳里图打开了纽约电影业的大门,为了纪念这部影片问世 25 周年,伊纳里图希望重现那些仍具有生命力和魔力的素材,他利用这个机会,发现了在最初剪辑时被丢弃在摄影棚地板上的 300 多公里胶片。四分之一个世纪以来,这一千六百万帧胶片一直被埋藏在墨西哥国立自治大学(UNAM)的电影档案中,电影制片人得知后,决定将它们制作成一个名为《Sueño Perro》的展览装置:展览将在米兰普拉达基金会首次展出,展期至 2026 年 2 月 26 日,之后将在其他国际机构展出,包括墨西哥城的 LagoAlgo 和洛杉矶艺术博物馆(LACMA)。

裙楼底层的展览路线由一系列暗室组成,在每个暗室中,气势恢宏的 35 毫米模拟投影仪(现在这种设备和能够使用它的操作人员一样稀少)连续不断地投射出《Amores Perros》的片段,这些片段首次与由环境录音和不连贯的音乐声混合而成的声音组合在一起。在这种包罗万象的环境中,你仿佛置身于鲸鱼腹中,但几乎立刻就会迷失方向,不知道自己身处现实(或虚构)的哪个层面,也不知道自己是在影片的赛璐珞腹中,还是在影片诞生时墨西哥城最阴暗的蜿蜒曲折中,抑或是在墨西哥城历史上最动荡的时期。在 2000 年代初墨西哥城的阴暗蜿蜒处,甚至在电影幻觉的中心地带,这些生活碎片与电影原材料之间的交集成就了一个生动的梦境。在一个镜像和重复的网络中,一连串强烈的电影情节脱离了情节的叙事结果,迎合并在一定程度上审视了《爱乐之城》的结构主干,即在无情命运的驱使下,故事彼此交错。狗的存在再次成为不同事件和不同社会阶层之间的共同纽带:在影片的标题中,在西班牙语中指代这些动物的单词被用作形容词,其含义大致可翻译为 “糟糕的爱情”,指的是每个场景中令人窒息的暴力(身体或心理)。与此同时,在阿兹特克文化中,狗在精神上陪伴着人进入来世,在影片拍摄时,流浪狗的数量达到三百万只,其中许多被用于非法斗殴。但在影片所描绘的血腥墨西哥城,它们就像一圈地狱,每天的挑战就是毫发无损地回家,它们似乎是被派来的生物,而不是像神话中的地狱犬一样守卫亡灵世界的入口,以确保亡灵世界的大门向所有人敞开。

尽管没有对白和故事梗概,但这一装置却有效地传达了一个充满生机和极端矛盾的大都市的世界末日景象,而这正是影片的主要灵感来源。相反,只有装置中故事的氛围和主题可以被直观地重构,这一事实强调了如此明显的社会差异本身如何能够同时产生具有内在电影潜力的多种行为,其中一些行为导演以严酷的现实主义手法将镜头投入其中。他的作品可以说是对生活本质的无情探索,通过深入挖掘生活中最激进的表现形式,将其从纷繁复杂的事件中暂时抽离出来,通过放大镜观察每个人物的神经质。一部影片中究竟存在多少部电影,同样的镜头会产生哪些不同的语言可能性?这些都是导演在这部在许多方面定义了一个时代的想象力的电影上映 25 年后,开始对档案资料进行装置再创作之前所要思考的问题。

与普拉达基金会的所有展览一样,该装置采用了帝国式的力量部署,有效地阐释了这一反思过程所蕴含的分析意图,并充分满足了 “身临其境 ”的环境特征,尤其是由于投影仪及其光束的场景化存在,这是当今当代艺术展览中最受追捧的特质之一。在这个版本中,墨西哥城甚至比在电影中更像是一个真实的角色,它不是一个场景动作的背景,而是一个恐怖的观察对象,但同时也对其古老的自由、其脆弱的平衡以及激发其创造力的悲惨的破坏性使命充满了深厚的爱。影片的情节可以比作连续的数字壁画,在转化为移动影像这种无常的媒介时,保留了其历史前辈的所有愿望,即体现伟大的流行和合唱史诗。

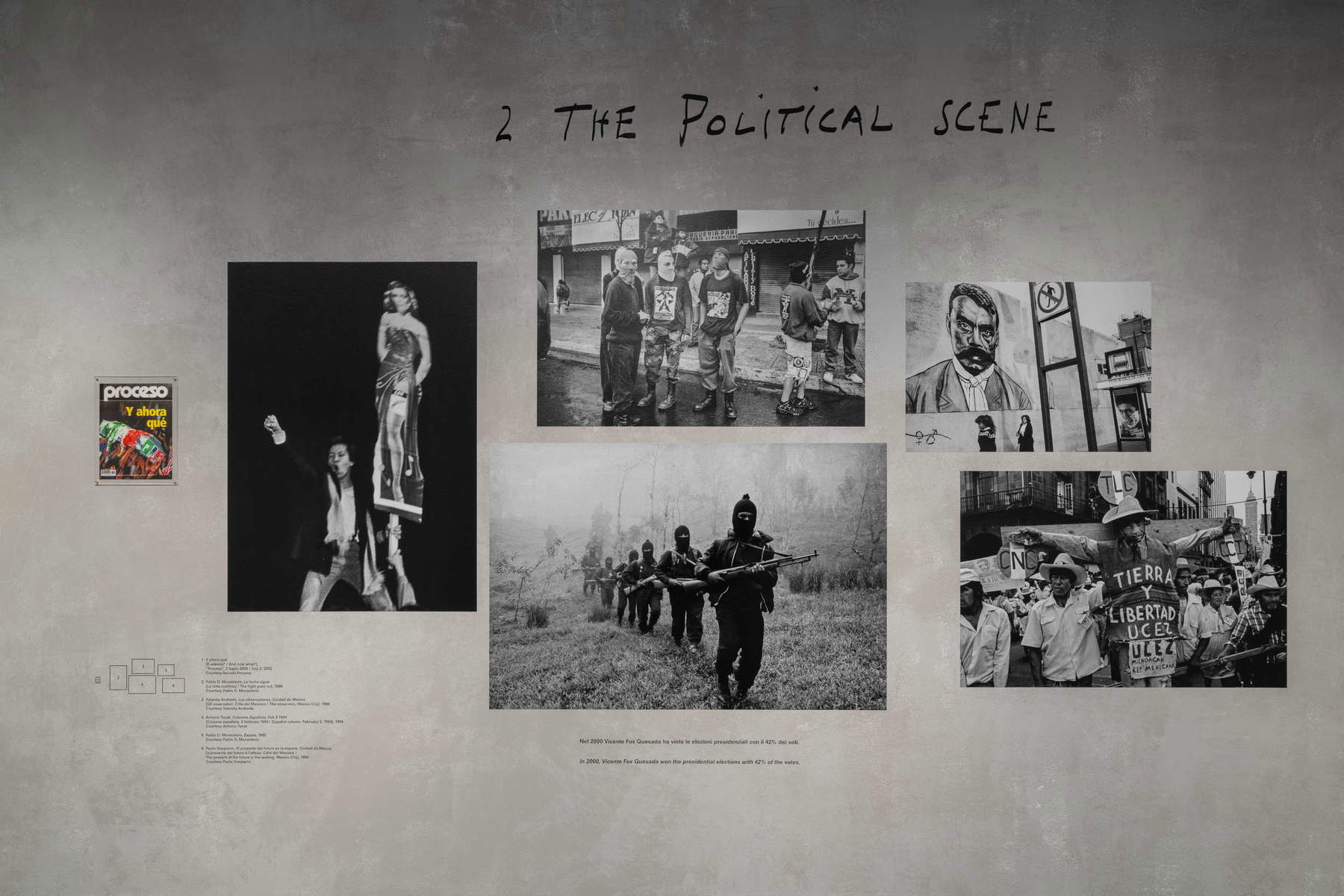

作为展览的补充,在大楼的上层,墨西哥作家和记者胡安-比略罗创作了一个名为 "墨西哥 2000:爆炸的时刻"的视觉和声音装置,深入探讨了新千年伊始的墨西哥社会和政治背景。由 Pablo Ortiz Monasterio 精选的大量报纸版面和纪实照片,如保罗-加斯帕里尼(Paolo Gasparini)、格拉谢拉-伊图维德(Graciela Iturbide)、恩里克-梅蒂尼德斯(Enrique Metinides)和佩德罗-迈耶(Pedro Meyer)等当时最重要的摄影记者拍摄的照片,记录了墨西哥首都的近代史。2000 年对墨西哥来说是一个关键时刻:在执政 71 年之后,革命制度党在总统选举中失利,墨西哥正准备体验民主。与此同时,墨西哥的现实呈现出一种自相矛盾的景象,其特点是不平等、腐败和暴力,阿兹台克人的据点遗址与现代遗址并存,阿兹台克人的宗教遗产导致了一种混合的、往往是感性的信仰,抗议浪潮,以及任何形式的社会性(从阿兹台克人的宗教遗产到现代的阿兹台克人)的脆弱性。任何形式的社会性(从家庭到政治制度)的脆弱性,主要是地下经济与百万富翁私人垄断企业之间的不稳定性,电视及其新偶像在缺乏热水等基本设施的破旧住宅中无处不在。

在这种环境形式下(在语音导游的带领下,参观一系列主题房间),乍看之下似乎是一种说教式的装置,但实际上却是通过图像和文字进行的诗意之旅,前往《爱乐之城》的叙事结构形成的地方,如果没有这些地方,《爱乐之城》将是不可想象的。摄影展共分为 12 个章节,通过具有象征意义的图片,探讨了国家划时代事件在首都隐秘空间中产生的影响,这些空间中的生活与官方叙事不同,并通过电影剧照突出了电影主题。最有震撼力的图片包括巴勃罗-O.Monasterio 拍摄的武装青少年肖像、Enrique Metinides 拍摄的一系列致命事故,其中第一张可追溯到 20 世纪 50 年代(早于 1963 年安迪-沃霍尔在纽约街头拍摄的类似主题的著名照片)、Pedro Valtierra 拍摄的照片,其中第一张可追溯到 20 世纪 50 年代(早于 1963 年安迪-沃霍尔在纽约街头拍摄的类似主题的著名照片)。还有保罗-加斯帕里尼(Paolo Gasparini)透过裂开的出租车挡风玻璃拍摄的城市照片,他有意用这张照片来构建一种强烈的视觉隐喻,即暴力击碎了人们的视线。将摄影作品(除电影剧照外均为黑白照片)放在可居住的环境中进行展示的决定,有效地从同步的角度展现了历史叙事的发展脉络,并为纪录片的创作提出了一个有趣的建议。与传统的同步展板相比,这种以统一质地重新印制图片的展示方式更加引人入胜,但却在一定程度上损害了单个作品及其原始材料特性的价值,含蓄地宣告了展览项目的次时代性,而即使没有更加 “华丽 ”的展览,该项目也完全有资格存在下去。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。