Bei einer archäologischen Überwachungsaktion im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten im historischen Zentrum der französischen Stadt Toul im Departement Meurthe-et-Moselle haben Archäologen desInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP ) einen wichtigen Fund gemacht. Es handelt sich um Fragmente einer Reiterstatue aus der Renaissancezeit, die jahrhundertelang in der Nähe des Nordtors der Stadt vergraben war, das in mittelalterlichen Dokumenten als “Portae platae” oder “Platz” bezeichnet wird.

Seit März 2024 werden an dieser Stelle im Rahmen eines Stadtsanierungsprogramms Ausgrabungen durchgeführt. Am Ende der Arbeiten, die für Mai 2025 geplant sind, konnte der zentrale Teil der Struktur des mittelalterlichen Nordtors identifiziert werden, das kurz nach 1700 im Rahmen der von Sébastien Le Prestre de Vauban angeordneten Stadtumgestaltung abgerissen wurde. Bei den modernen Befestigungsarbeiten wurde das alte Tor entfernt, dessen Sockel mit Schutt und architektonischen Resten aus Naturstein aus dem 15. Jahrhundert aufgefüllt wurde.

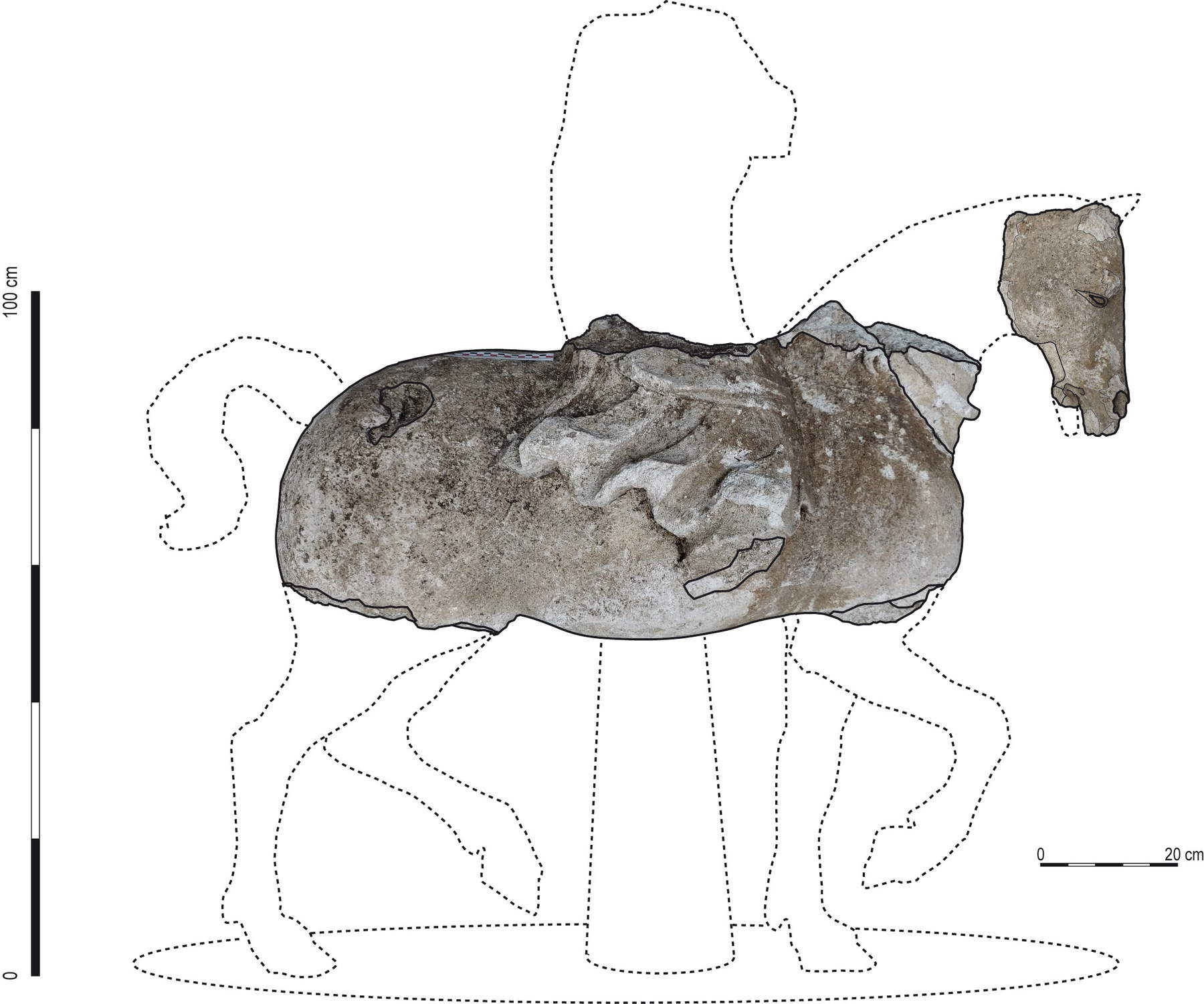

An der Straße, die zum Tor führte, wurde an der Innenseite der Mauern eine über einen Meter tiefe Grube entdeckt, die mit Erde und Schutt aufgefüllt war. Darin fanden die Archäologen die Fragmente einer runden Skulptur, die einen Reiter darstellt. Das in zahlreiche Teile zerbrochene Werk wird aufgrund seines Stils und seiner Detailtreue der Renaissance zugeschrieben. Das Pferd ist weitgehend erhalten, der Körper ist fast unversehrt, einschließlich der Vorderbeine, des Halses und des Kopfes. Vom Reiter sind nur das Becken, die Oberschenkel und der Oberkörper erhalten, die auf einem deutlich sichtbaren Untersattel ruhen. Der Kopf und der größte Teil der oberen Gliedmaßen fehlen, Elemente, die die Möglichkeit einer sicheren Identifizierung der dargestellten Figur einschränken. Das Hauptfragment, das den Torso des Reiters und den Körper des Pferdes umfasst, misst sowohl in der Länge als auch in der Höhe über 1,10 Meter, ist zwischen 50 und 60 Zentimeter breit und wiegt über 500 Kilogramm. Archäologen schätzen, dass die ursprüngliche Gruppe etwa 1,60 Meter hoch und lang gewesen sein muss. Das verwendete Material ist ein weißer Muschelkalk, der vermutlich aus der Region Barrois (oder Perthois) stammt, die für ihre Steinbrüche bekannt ist.

Der Fundort deutet darauf hin, dass die Statue ursprünglich in einer Nische über dem Portikus des Stadttors stand, wie es im 15. und 16. Jahrhundert aussah. Beim Abriss des Bauwerks zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Skulpturengruppe möglicherweise heruntergerissen und am Fuße des Denkmals abgestellt, um dann schnell wieder vergraben zu werden, vielleicht um sie zu verbergen oder um ihre visuelle Erinnerung zu beseitigen. Diese Geste scheint gewollt zu sein, denn sie deutet auf einen präzisen Willen hin, Symbole zu beseitigen, die nicht mehr mit der neuen strategischen Funktion der Festungsanlage übereinstimmten.

Die Ikonographie der Gruppe bezieht sich auf Vorbilder aus der klassischen Antike: Der Reiter wird als edle Persönlichkeit dargestellt, die mit einer Tunika bekleidet und in einen Mantel, die Chlamys, gehüllt ist, entsprechend einer Darstellungsweise, die bereits in der römischen Bildhauerei übernommen wurde. In mehreren italienischen Städten des 15. Jahrhunderts - Neapel, Florenz, Mailand - finden sich übereinstimmende Vergleiche, da die Künstler der Renaissance die heroischen und kaiserlichen Figuren nach antiken Vorbildern neu interpretierten. Zu den offensichtlichsten Referenzen gehören das Reiterstandbild des Marcus Aurelius auf dem Kapitolinischen Hügel in Rom und die Regisole-Statue, die vor ihrer Zerstörung in Padua aufgestellt wurde.

Zahlreiche italienische Künstler, die im 16. Jahrhundert auf Einladung aristokratischer und religiöser Mäzene nach Frankreich kamen, trugen zur Einführung dieser Modelle in die lothringische Monumentalskulptur bei. Die Wahl, eine adlige Figur in klassischer Kleidung darzustellen und nicht einen Herrscher oder einen Condottiere in Rüstung, wie es später zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert der Fall sein sollte, zeigt die Vorliebe für eine Ästhetik, die sich direkt an der Antike orientiert, und nicht an der mittelalterlichen Tradition des bewaffneten Ritters.

In Ermangelung schriftlicher Dokumente oder gegenständlicher Quellen zur Ausschmückung des Nordtors von Toul bleibt die Zuschreibung des Werks offen. Auf jeden Fall haben die Archäologen zwei Haupthypothesen über den möglichen Auftraggeber aufgestellt. Die eine schreibt die Statue dem französischen König Heinrich II. zu, der 1552 die drei lothringischen Bistümer, darunter auch Toul, eroberte und ein Programm zur Verstärkung der Stadtbefestigung auflegte. Die andere, als plausibler angesehene Variante geht auf Kardinal Johann III. von Lothringen zurück, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Bischof von Toul, Metz und Verdun war. Der Prälat, der in der politischen und künstlerischen Szene seiner Zeit eine zentrale Rolle spielte, war ein glühender Anhänger der Renaissance und unterhielt im Namen von König Franz I. diplomatische Beziehungen zum Papsttum. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn eine solche Statue von ihm oder seinem Gefolge in Auftrag gegeben worden wäre, um den Nordeingang der Bischofsstadt zu verschönern.

Heute hat das INRAP mit der komplexen Aufgabe begonnen, die 27 geborgenen Fragmente wieder zusammenzusetzen. Parallel dazu werden eine eingehende stilistische Analyse und eine fotogrammetrische 3D-Scannung durchgeführt, um die Untersuchung des Werks und seine mögliche museale Rückgabe zu erleichtern.

|

| Reiterstatue aus der Renaissance, gefunden in Toul (Frankreich), vergraben nach dem Abriss des Nordtors |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.