Am 21. Juli 1798 geriet die französische Armee unter der Führung von Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 1769 - St. Helena, 1821) vor den Toren Kairos mit den mamlukischen Truppen in einen Konflikt, der als Schlacht bei den Pyramiden in die Geschichte einging und der von Anfang an einen hohen Aussagewert hatte. So ist es nicht verwunderlich, dass die Kunstgeschichte zahlreiche Darstellungen des Feldherrn aufägyptischem Boden hervorgebracht hat, die oft komplex und bedeutungsschwer sind und die Ambivalenz zwischen militärischem Ruhm und historischer Reflexion zu vermitteln vermögen. Vor allem der Neoklassizismus und die Romantik haben Bonaparte zu einer beliebten Figur gemacht, die unter verschiedenen Aspekten dargestellt wird. Zunächst einmal als triumphaler Führer. Ab 1797, als seine militärischen Triumphe bekannt wurden, wurde Napoleon in der Tat als Held dargestellt, und zwar in ähnlichen Posen wie die Skulpturen und Büsten der griechisch-römischen Antike, wie die von Julius Cäsar und Antinoos, dem Geliebten des Kaisers Hadrian.

Unter diesen Reproduktionen stechen die Darstellungen des Ägyptenfeldzuges zwischen 1798 und 1801 hervor: Er porträtiert die Figur des Generals anhand von Werken, die seine Stärke in der Schlacht bei den Pyramiden und die alltäglichen Momente von Bonapartes Reise in den Osten zeigen. Seine Porträts zielen also auf den Wunsch ab, sich als unbezwingbarer Führer zu verewigen. Die Werke betonen seine Größe und sein Ego. Für Napoleon wurde der Kriegseinsatz in Ägypten zu einem Symbol des persönlichen Ruhms. Die Kompositionen, die die Expedition darstellen, entstanden während des Kaiserreichs, wie die Schlacht bei den Pyramiden von Francois-Louis-Joseph Watteau (Valenciennes, 1758 - Lille, 1823) zeigt. Lille, 1823), das zwischen 1798 und 1799 gemalt wurde und den Einfluss der Illustration von Dirk Langendijk (Rotterdam, 1748 - 1805) aus dem Jahr 1803 und der Skizze von François-André Vincent (Paris, 1746 - 1816) widerzuspiegeln scheint. Das in Watteaus Werk geschilderte Szenario beschreibt die bekannteste Schlacht des Feldzugs, die am 21. Juli 1798 stattfand und in der die französische Armee unter der Führung von Napoleon gegen die von Murād Bey und Ibrāhīm Bey angeführten Truppen der Mamelucken kämpfte. Bei dieser Gelegenheit stellte der künftige Kaiser von Frankreich eine seiner interessantesten militärischen Techniken vor: das große Divisionsviereck, eine innovative Strategie, die es ihm ermöglichte, eine undurchdringliche Verteidigung gegen die feindliche Kavallerie aufrechtzuerhalten, und die einen Wendepunkt in der Militärtaktik der damaligen Zeit darstellte. Auf dem Gemälde von Watteau ist die Schlachtszene als Silhouette vor der imposanten Pyramide im Hintergrund des Bildes zu sehen.

Die Porträts, die Napoleon in Ägypten zeigen, sind größtenteils Zeichnungen und Skizzen, die von den Künstlern angefertigt wurden, die ihn auf seiner Expedition begleiteten, wie Charles Louis Balzac und André Dutertre. Letzterer fertigte um 1867 eine Reihe von Skizzen an, die die Armee von General Bonaparte in den Straßen von Kairo und im Sand der Wüste zeigen. Dutertre, einer der Protagonisten der großen napoleonischen Unternehmung, wurde im August 1798 in das Institut d’Égypte aufgenommen, und zwar in der Abteilung für Literatur und Kunst. In dieser Zeit zeichnete er 184 Porträts der Mitglieder der Expedition, darunter Wissenschaftler und Offiziere, deren Bilder heute dieHistoire scientifique et militaire von Reybaud bilden und das Journal von Villiers du Terrage illustrieren . Neben der Darstellung der Männer der Wissenschaft und des Krieges wandte sich Dutertre auch den Einheimischen zu, beeindruckt von den Seelen und Farben der Menschen.

Es gibt tatsächlich mehrere Künstler, die den Ägyptenfeldzug Napoleons darstellen: viele porträtieren ihn vor den imposanten Mamlukenruinen der Stadt der Toten, andere verewigen ihn zu Pferd, bereit, die Stadt Kairo und die antiken Ruinen von Gizeh zu durchstreifen. Aus dem Jahr 1835 stammt das Werk von Léon Cogniet (Paris, 1794 - 1880) mit dem Titel L’Expédition d’Egypte sous les ordres de Bonaparte. Im Rahmen der militärischen und wissenschaftlichen Kampagne wird die Figur des Kommandanten zum militärischen Führer und Förderer eines kulturellen und intellektuellen Unternehmens erhoben. Die Expedition ist ein historischer Schlüsselmoment für die Verbindung zwischen der antiken und der modernen Welt. Durch den Feldzug gelang es Napoleon, sowohl die Verbindung zwischen dem pharaonischen Ägypten als auch die aufklärerischen Bestrebungen des neuen Jahrhunderts zu bestätigen. Auf dem Gemälde von Cogniet, das sich heute im Musée du Louvre befindet, erscheint General Bonaparte sowohl als Feldherr als auch als Mann der Kultur, umgeben von Wissenschaftlern, Archäologen, Künstlern und Militärs.

Mit seinem entschlossenen Blick leitet er die Such- und Ausgrabungsarbeiten, während im Inneren des Bildes Archäologen zu sehen sind, die einen Sarkophag freilegen wollen. Die Verbindung zwischen Krieg, Forschung und Studium spiegelt die Idee Napoleons wider, seine Expedition zu einer Mission des Wissens und der Macht zu machen. Kann sie eine Herausforderung für Eitelkeit und Größe sein? Auf jeden Fall. 1851 schuf der Schweizer Karl Girardet (Le Locle, 1813 - Versailles, 1871) den Kupferstich Napoléon en Egypte (Quarante siècles le méprisent). Die Szene zeigt den Moment, in dem Bonaparte zu Pferd vor der rätselhaften Sphinx und der Pyramide steht, den Zeugen eines verlorenen Ägyptens. Der Titel des Stichs Vierzig Jahrhunderte blicken von oben auf ihn herab erinnert auch an einen Satz (der Napoleon zugeschrieben wird), den er vor seiner Armee sagte: “Soldaten! Von der Spitze dieser Pyramiden blicken vierzig Jahrhunderte Geschichte auf euch herab”.

Maurice Henri Orange (Grandville 1868 - Paris 1916) illustrierte dies 1895 in seinem Gemälde Napoléon Bonaparte devant les pyramides, contemplant la momie d’un roi beim Betrachten der Mumie eines Pharaos. Man kann das Werk also als ein stilles Gespräch zwischen dem französischen General, dem Vertreter der modernen, westlichen Macht, und dem heiligen Herrscher Ägyptens bezeichnen. Die Szene wurde von Regisseur Ridley Scott in dem Film Napoleon aus dem Jahr 2023 festgehalten. In der filmischen Umsetzung betrachtet Bonaparte, gespielt von Joaquin Phoenix, die Mumie im Sarkophag und nimmt wahrscheinlich zum ersten Mal die Größe der ägyptischen Kultur wahr. Nach dem Vorbild von Orange verewigt Scott mit der gleichen Intensität den Moment, in dem Napoleon sich der Mumie nähert, um ihr Gesicht genau zu betrachten. Er legt seinen Hut mit einer Geste der Neugier auf den Sarkophag, nimmt dann eine Holzkiste in die Hand und geht noch näher heran, um in den Augen der Mumie einen Vergleich zu suchen.

Kann Napoleon diesen Blick tatsächlich halten? Wir wissen es nicht, aber in den Darstellungen der ägyptischen Periode wird Bonaparte als Held gezeichnet, der in einen Dialog der Eroberung mit einem unsterblichen Ägypten eintaucht. Er erhebt sich in tiefer Kontemplation über dieses Land. Dutertres Napoleon reflektiert genau dies. Er besinnt sich auf ihre Größe und die einer Zivilisation, die in der Erinnerung an ihre Ruinen und die Majestät ihrer Vergangenheit weiterlebt. Historisch gesehen war die französische Expedition nach Ägypten eine Antwort auf präzise koloniale Ambitionen: Bonaparte wollte den britischen Einfluss in Indien schwächen, indem er dessen wirtschaftliche Interessen durch die Kontrolle des östlichen Mittelmeerraums angriff.

Daher stellte Bonaparte nicht nur eine gewaltige Armee von rund 50 000 Soldaten auf, sondern entsandte auch über 160 Gelehrte, Mitglieder der Commission des sciences et des arts, aus verschiedenen Disziplinen, darunter Botanik, Geologie und Geisteswissenschaften, zur Teilnahme an dem Unternehmen. Die Experten widmeten sich der sorgfältigen Erforschung und Dokumentation der Kultur- und Naturlandschaften Ägyptens und verfassten 1809 eine enzyklopädische Publikation mit dem Titel Description de l’Égypte ou Recueil des ob- servations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française(Description de l’Égypte ouRecueil des ob- servations et desrecherches qui ontété faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française(Beschreibung von Ägypten oderSammlung der Beobachtungen und Forschungen, die in Ägypten während der französischen Armeeexpeditiongemacht wurden )), die detaillierte Beschreibungen enthält, darunter auch die des Pyramidenkomplexes von Gizeh. Anhand der von den Mitgliedern der Kommission hinterlassenen Berichte können die Historiker heute bestätigen, dass Napoleon die Pyramiden besuchte, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er ihnen aus militärischer Sicht eine strategische Bedeutung beimaß.

Laut Salima Ikram, Professorin für Ägyptologie an der Amerikanischen Universität in Kairo, bewunderte Napoleon die Sphinx und die Pyramiden sehr und nutzte sie sogar als Symbole, um seine Truppen zu mehr persönlicher Eitelkeit und Ruhm zu motivieren. Aus diesem Grund betonte Ikram, dass Bonaparte im Gegensatz zu Scotts Darstellung niemals auf sie hätte schießen können. In einem Interview mit der Times sagte Scott selbst: “Ich weiß nicht, ob er es getan hat”, und bezog sich dabei auf den angeblichen Kanonenschuss auf die Sphinx, der Napoleons Truppen im Film zugeschrieben wird, und fügte später hinzu, dass die Erzählung eine schnelle Möglichkeit war, die Eroberung Ägyptens durch den Anführer zu symbolisieren.

In ihrem Eifer, die archäologischen Reichtümer Ägyptens zu katalogisieren, eigneten sich die französischen Gelehrten während der Expedition die Schätze und Artefakte der Pharaonen an, darunter auch den Stein von Rosette, eine etwa 760 Kilogramm schwere Granodioritplatte mit Gravuren in drei Sprachen, die für die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen entscheidend war. Für Andrew Bednarski, einen auf Ägyptologie und Geschichte spezialisierten Gelehrten des 19. Jahrhunderts, bestand unter den Gelehrten ein echtes Interesse, das auch von Napoleon geteilt wurde, um Aspekte zu verstehen, zu denen die Europäer seit der Antike keinen Zugang mehr hatten.

Obwohl die Expedition mit einem militärischen Scheitern endete, trug Bonaparte dazu bei, in Europa ein großes Interesse an der ägyptischen Zivilisation zu wecken und eine Welle der Ägyptomanie auszulösen, die die ganze Welt erobern sollte. Und das tat sie auch. Mit dem Ende der französischen Herrschaft in Ägypten im Jahr 1801 gelangten viele der Relikte, darunter auch die Stele selbst, in die Hände der Briten, obwohl Napoleon zu diesem Zeitpunkt bereits nach Frankreich zurückgekehrt war. Der Wunsch, die Artefakte der altägyptischen Zivilisation zu besitzen, öffnete die Tür zu jahrhundertelangen Ausgrabungen, Schmuggel und Raubzügen, die Ägypten seiner Erinnerungen beraubten. Seit der napoleonischen Invasion verließ eine Flut von Artefakten den ägyptischen Boden, oft auf geheimen Wegen.

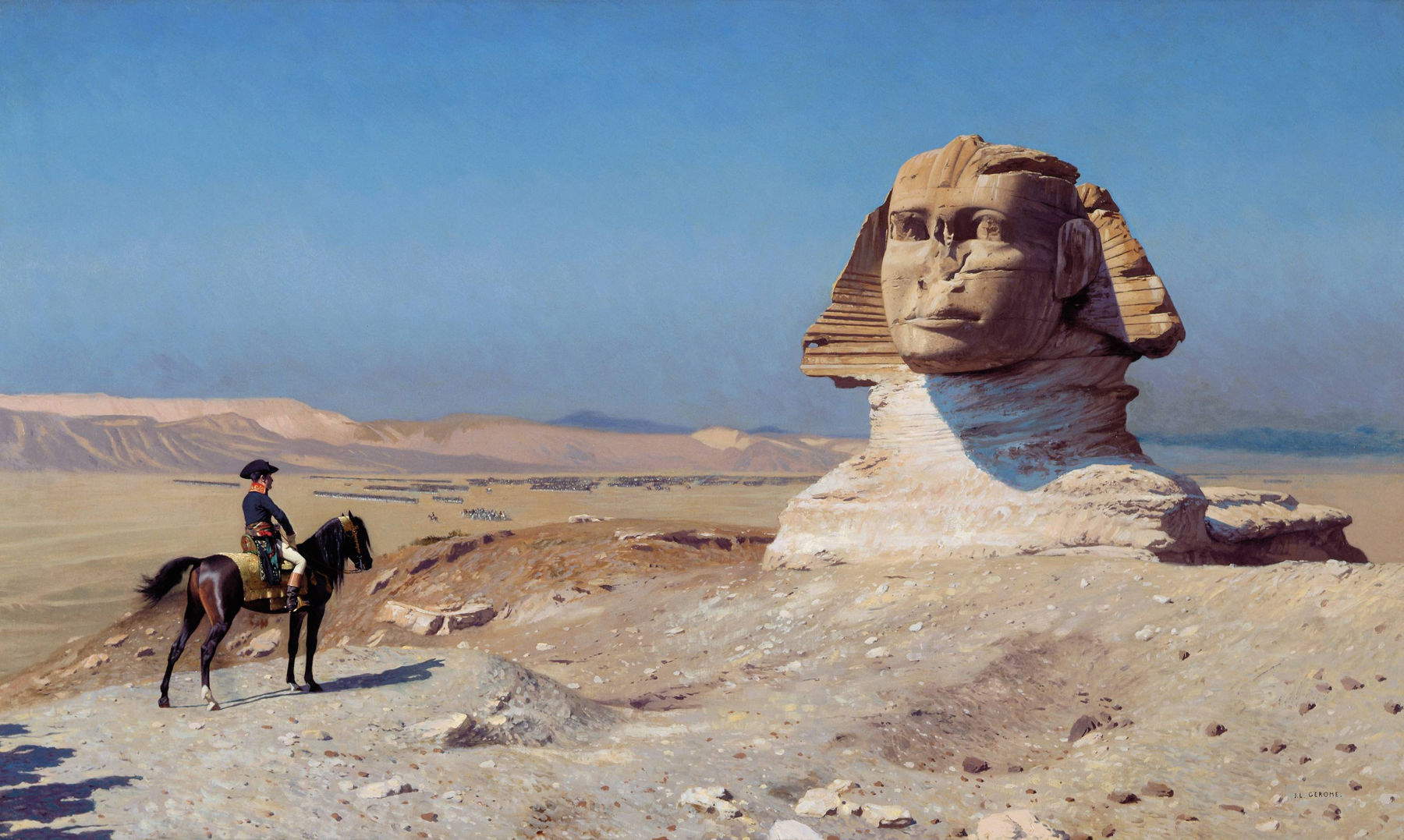

Nach Ansicht von Alexander Mikaberidze, Dozent an der Louisiana State University in Shreveport und maßgeblicher Kenner der napoleonischen Geschichte, hatte der Ägyptenfeldzug, obwohl er mit einer militärischen Niederlage endete, wichtige wissenschaftliche und kulturelle Auswirkungen. Die Invasion markierte nämlich den Beginn einer neuen Phase des Interesses an Ägypten und gab der westlichen Faszination für die pharaonische Zivilisation den Anstoß, die in den folgenden Jahrzehnten die Studien und Erkundungen bestimmen sollte. Unter den Künstlern, die Bonaparte porträtierten, sticht Jean-Léon Gérôme besonders hervor. Der französische Künstler war mit Ägypten vertraut und hatte das Land seit 1855 viermal erkundet, so dass er wusste, was er tat. Das zwischen 1867 und 1868 entstandene Gemälde Bonaparte devant le Sphinx kann als das repräsentativste Gemälde der ägyptisch-napoleonischen Periode angesehen werden. Die Sphinx dominiert die Hälfte der Leinwand und erhebt sich über Bonaparte, der regungslos vor ihr steht, mit einer starken visuellen Wirkung und großer szenischer Kraft.

Wie so oft in der Kunst von Gérôme ist es die Rahmung, die der Szene Tiefe verleiht. Die Pyramiden sind bewusst ausgeklammert, um das Aufeinandertreffen von Mensch und Jahrtausende altem Stein zu verstärken. Gérôme, ein Meister im Einfangen des Augenblicks, gelingt es so, die Zeit einzufrieren, auch wenn kleine Details ihre baldige Wiederaufnahme vorhersagen: Der Schweif des Pferdes vibriert kaum, die Schatten eines Stocks sind in der linken Ecke des Gemäldes umrissen, und in der Ferne in der Wüste bewegen sich Truppen, die bereit sind, an der Schlacht an den Pyramiden im Jahr 1798 teilzunehmen. Gérôme präsentierte das Gemälde Ödipus zum ersten Mal auf dem Pariser Salon von 1886 und stellte durch die Figur der Sphinx eine subtile Verbindung zwischen dem mythologischen Helden von Theben und demjenigen her, der Frankreich retten sollte. Ridley Scott huldigt dem Werk von Gérôme mit demselben Bildausschnitt. Die Arbeiten des Künstlers zu Bonapartes Ägyptenexpedition sind vielfältig. Im Jahr 1867 malte er Le Général Bonaparte et son état-major en Égypte. Die Szene spielt in der Wüste, in deren Zentrum ein stolzer Bonaparte auf einem Kamel reitet und von seinen Offizieren umgeben ist. In dem Werk unterstreicht der Künstler die Exotik des Schauplatzes durch die detaillierte Darstellung der farbenfrohen Kostüme der Beduinen, der Landschaft und der Körperhaltung der Figuren. Zeitgleich mit der Datierung von 1867 und 1868 entsteht das weitere Ölgemälde Bonaparte en Égypte. Auch hier zeigt Gérôme den Anführer stolz vor den Mamlukengräbern außerhalb von Kairo stehend.

So blickt Napoleon auf seinem Pferd vor dem von Gérôme verewigten Koloss auf sein Schicksal. Nach seiner Niederlage in Ägypten beugt sich seine Arroganz der Ewigkeit Ägyptens, da die Pyramiden, die Obelisken und die Tempel, die die Jahrhunderte überdauert haben, dort stehen bleiben, als Erinnerung daran, wie zerbrechlich und vergänglich seine und die Existenz der Menschen ist.

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.