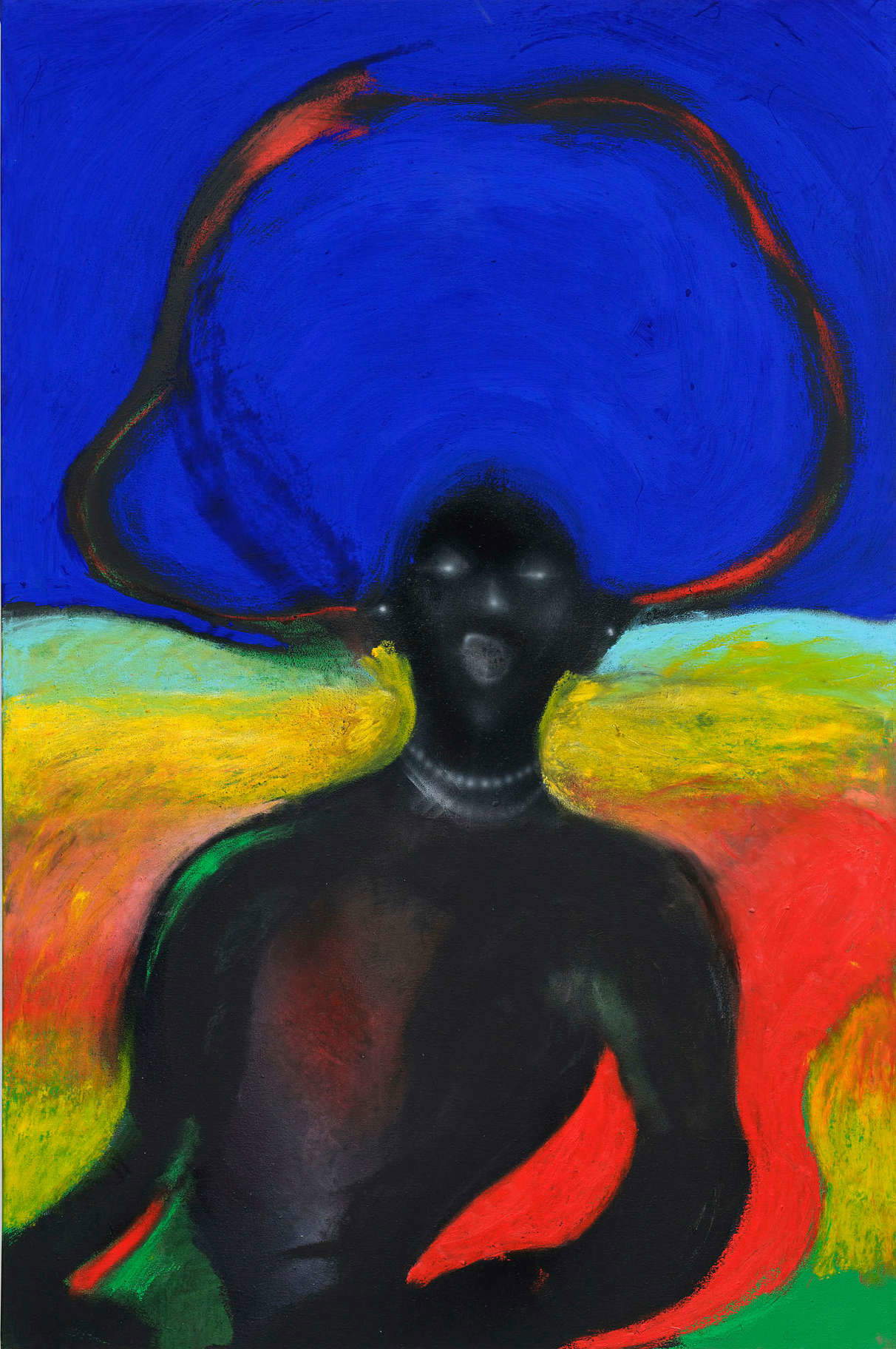

“Es war einmal” - ein Gemälde, das nicht beruhigen wollte. Eine Malerei, die kratzte, die durch stumme Gesichter und Tierpfoten flüsterte, eine Malerei, die sich hinter Farbschleiern und Andeutungen verbarg, als wäre jede Leinwand der dünne Vorhang zwischen einer Welt, die wir kennen, und einer, die wir uns weigern zu benennen. In diesem Theater des Zweideutigen bewegt sich Pol Taburet, ein 1997 geborener französisch-guadalupischer Maler, eine der dissonantesten und magnetischsten Stimmen der zeitgenössischen europäischen Szene.

Das Betreten seines visuellen Universums ist keine neutrale Geste. Es ist eine Beschwörung. Es ist wie das Überschreiten einer rituellen Schwelle, wo sich die Logik auflöst und die Haut für unausgesprochene Bedeutungen empfänglich wird. Seine Figuren, langgestreckt, kantig, manchmal zoomorph, manchmal hybrid, scheinen einem luziden Traum oder einer medialen Séance zu entstammen. Aber wessen Traum? Wem gehören diese Kreaturen mit leeren Augen und deformierten Körperhaltungen, die in einer Zeit schweben, die weder Vergangenheit noch Zukunft ist?

Vielleicht ist dies die Obsession, die sich durch die gesamte Malerei von Taburet zieht: das Schweben. Seine Figuren scheinen immer auf etwas zu warten, auf ein Wort, eine Geste, einen Satz. In Werken wie Mud Field (2023) sind Gesichter in Mauern eingebettet, mit der Architektur verschmolzen, als wären sie Geister, die in den Zwischenräumen der Realität leben. In My Dear (2023) wird ein gedeckter Tisch, die Häuslichkeit schlechthin, zu einem Schauplatz stiller Bedrohung: Die Pfoten eines Tieres tauchen unter der Tischdecke auf und suggerieren eine versteckte Präsenz, eine drohende Gewalt. Wer ist der Gastgeber und wer das Raubtier in diesem Theater der Macht und der Illusion?

Taburet plant seine Bilder nicht. Sein Malprozess ist viszeral, jazzig, aufImprovisation aufgebaut. Er arbeitet direkt auf der Leinwand mit Acrylfarben, Alkoholpigmenten, Airbrush, einem ästhetischen Verweis auf die Hip-Hop-Kultur und die Personalisierung von Körpern und Gegenständen, und schließlich, in einigen Details, mit Öl: wo das Material zu Fleisch wird, wird das Instrument langsamer, antiker. Diese Überlagerung von Techniken führt zu einer flüssigen, schillernden Malerei, die nie zur Ruhe zu kommen scheint. In seinen Bildern steht nichts still: Selbst wenn alles still ist, vibriert etwas.

In seiner jüngsten Ausstellung Oh, If Only I Could Listen (2025, Madrid, Pabellón de los Hexágonos) taucht der Betrachter in eine Landschaft von stiller Spannung ein. Die Leinwände erscheinen wie zerbrochene Ikonen, entweihte Altäre, in denen das Heilige nur noch als unruhiges Echo präsent ist. In einer unbetitelten Arbeit, die dort ausgestellt ist, stehen sich zwei Figuren in einem dunklen, undefinierten, fast flüssigen Raum gegenüber. Ihre Körper sind durchscheinend, flüchtig, aber ihre Blicke sind starr, sie schauen sich nicht an, sie schauen uns an. Und so stellt sich die dringende Frage: Wer ist in dieser Beziehung das Subjekt und wer das Objekt? Sind wir diejenigen, die beobachten, oder werden wir beobachtet?

Taburet hat eine erzählerische Kraft, die sich der Erzählung entzieht. Seine Leinwände erklären nicht, sie führen nicht, sie illustrieren nicht. Und doch erzählen sie. Sie erzählen von der Angst vor der Identität, vor der Verwandlung, vor der Zeit, die korrumpiert und monströs macht. Seine Figuren erinnern an die Masken des Antillen-Karnevals, die Geister des Voodoo, die Kapuzen des Ku-Klux-Klan, ambivalente, mehrdeutige Symbole zwischen Ritual und Gewalt, zwischen angestammter Kultur und historischem Albtraum. In der Tat tauchen diese Elemente in vielen Werken auf: vermummte Gesichter, verkleidete Körper, spitze Hüte, die sowohl an Bußprozessionen als auch an rassistische Vorherrschaft erinnern. Wo verläuft die Grenze zwischen dem Sakralen und dem Profanen? Wo beginnt die Verkleidung, und wo endet das Trauma?

Die von Taburet verwendeten Farben - tiefes Schwarz, pulsierendes Rot, elektrisches Grün, saures Gelb - scheinen eine komprimierte Energie zu verströmen, eine Ladung, die jeden Moment explodieren könnte. Und vor allem ein Gefühl begleitet die Betrachtung eines seiner Gemälde: Orientierungslosigkeit. Man sieht sich entwaffnet, gezwungen, schweigend vor etwas zu stehen, das man nicht benennen kann. Es gibt keine Katharsis. Es gibt keine Lösung. Nur die Möglichkeit, in der Gesellschaft eines Rätsels zu sein.

Dies ist vielleicht das stärkste Vermächtnis des Werks von Pol Taburet: die Rückgabe einer orakelhaften Kraft an die Malerei. In einer Zeit, die von der Dringlichkeit der Bedeutung, von der Geschwindigkeit der Kommunikation beherrscht wird, zwingt er uns zur Verlangsamung, zum Innehalten im Zweifel. Seine Werke sollen nicht überzeugen, sondern evozieren. Sie zeigen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie sie von einem Auge gesehen werden könnte, das durch den Tod gegangen ist, oder von einer Seele, die sich in ihren Mäandern verloren hat.

Man fragt sich also: Was würden wir wirklich sehen, wenn wir “nur zuhören” könnten, wie der Titel der Ausstellung nahelegt? Und vor allem: Wenn wir uns selbst vor diesen Bildern zuhören könnten, was würden wir dann spüren, wenn wir aus der Tiefe auftauchen? Furcht? Sehnsucht? Wiedererkennen?

Taburet konfrontiert uns mit derDunkelheit, die in uns wohnt. Aber er tut dies mit Anmut, mit Ironie, mit jener ernsten Leichtigkeit, die nur große Geschichtenerzähler besitzen. Und letztendlich ist jedes seiner Bilder eine Grenze: zwischen dem Menschlichen und dem Tier, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen dem Selbst und dem Anderen. Aber diese Grenze, so suggeriert seine Malerei, war schon immer illusorisch.

Der Autor dieses Artikels: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.