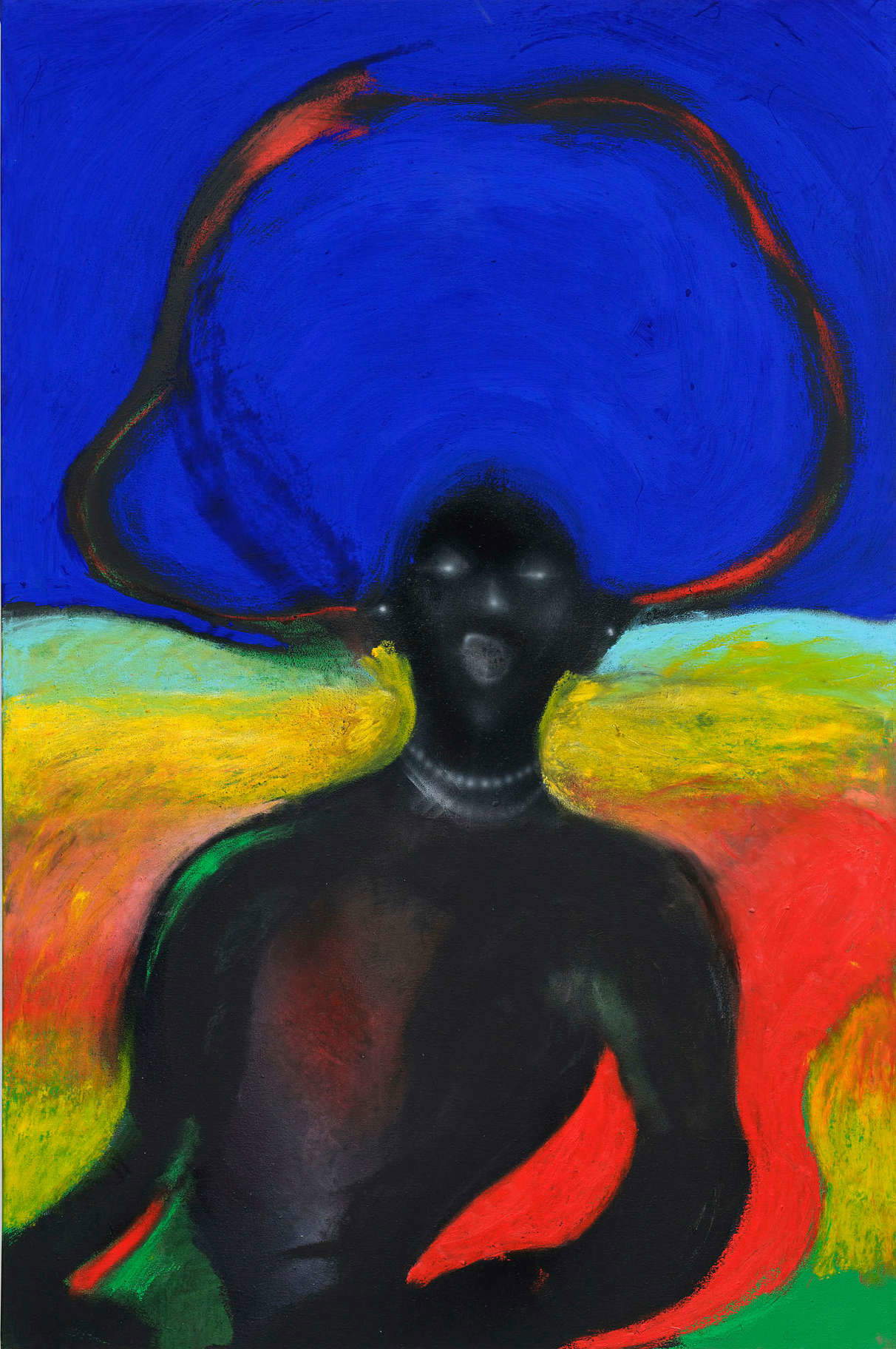

“C’era una volta" una pittura che non voleva rassicurare. Una pittura che graffiava, che sussurrava attraverso volti muti e zampe di animali, una pittura che si nascondeva dietro veli di colore e allusioni, come se ogni tela fosse il sipario sottile tra un mondo che conosciamo e uno che ci rifiutiamo di nominare. In quel teatro dell’ambiguo, si muove Pol Taburet, pittore franco-guadalupense, nato nel 1997, una delle voci più dissonanti e magnetiche della scena contemporanea europea.

Entrare nel suo universo visivo non è un gesto neutro. È un’invocazione. È come varcare una soglia rituale, dove la logica si dissolve e la pelle si fa sensibile ai significati non detti. Le sue figure, allungate, spigolose, a volte zoomorfe, altre ibride, sembrano provenire da un sogno lucido o da una seduta medianica. Ma un sogno di chi? Di chi sono queste creature dagli occhi vuoti e dalle posture deformate, sospese in un tempo che non è né passato né futuro ?

Forse è proprio questa l’ossessione che attraversa tutta la pittura di Taburet: la sospensione. I suoi personaggi sembrano sempre in attesa di qualcosa, di una parola, di un gesto, di una sentenza. In opere come Mud Field (2023), i volti sono incastonati nei muri, fusi con l’architettura come se fossero fantasmi che abitano gli interstizi della realtà. In My Dear (2023), una tavola imbandita, domesticità per eccellenza, diventa scena di minaccia silenziosa: le zampe di un animale appaiono da sotto la tovaglia, suggerendo una presenza nascosta, una violenza incombente. Chi è l’ospite, e chi il predatore, in questi teatrini di potere e illusione?

Taburet non pianifica i suoi quadri. Il suo processo pittorico è viscerale, jazzistico, costruito sull’improvvisazione. Lavora direttamente sulla tela con acrilici, pigmenti ad alcool, aerografo, un riferimento estetico alla cultura hip hop e alla personalizzazione dei corpi e degli oggetti, e infine, in alcuni dettagli, olio: lì dove la materia si fa carne, lo strumento si fa più lento, più antico. Questo stratificarsi di tecniche produce una pittura fluida, cangiante, che sembra non voler mai fissarsi. Nulla è fermo nei suoi quadri: anche quando tutto è immobile, qualcosa vibra.

Nella sua recente mostra Oh, If Only I Could Listen (2025, Madrid, Pabellón de los Hexágonos), lo spettatore è immerso in un paesaggio di tensione silenziosa. Le tele si presentano come icone spezzate, altari sconsacrati, dove il sacro è presente solo come eco inquieta. In un’opera senza titolo esposta in quella sede, due figure si fronteggiano in uno spazio scuro, indefinito, quasi liquido. I loro corpi sono traslucidi, evanescenti, ma gli sguardi sono fissi, non si guardano tra loro, guardano noi. E allora la domanda si fa urgente: chi è il soggetto, e chi l’oggetto, in questa relazione? Siamo noi a osservare, o siamo osservati?

C’è in Taburet una forza narrativa che si sottrae al racconto. Le sue tele non spiegano, non conducono, non illustrano. Eppure, raccontano. Raccontano la paura dell’identità, della trasformazione, del tempo che corrompe e rende mostruoso. Le sue figure ricordano le maschere del carnevale antillano, gli spiriti del vudù, i cappucci del Ku Klux Klan, simboli ambivalenti, ambigui, tra il rito e la violenza, tra la cultura ancestrale e l’incubo storico. In molte opere compaiono infatti questi elementi: volti incappucciati, corpi travestiti, cappelli a punta che richiamano tanto le processioni penitenziali quanto i suprematismi razziali. Dove si colloca allora la linea tra sacro e profano? Dove comincia il travestimento, e dove finisce il trauma?

Le tinte usate da Taburet, nero profondo, rossi pulsanti, verdi elettrici, gialli acidi, sembrano trasudare un’energia compressa, una carica che può esplodere da un momento all’altro. E un sentimento in particolare accompagna l’osservazione di un suo quadro: lo spaesamento. Ci si ritrova disarmati, costretti a stare in silenzio davanti a qualcosa che non sappiamo nominare. Non c’è catarsi. Non c’è soluzione. Solo la possibilità di stare in compagnia di un enigma.

È forse questa l’eredità più potente del lavoro di Pol Taburet: la restituzione alla pittura di un potere oracolare. In un tempo dominato dall’urgenza del significato, dalla velocità della comunicazione, lui ci costringe a rallentare, a sostare nel dubbio. Le sue opere non vogliono convincere, ma evocare. Non raccontano il mondo com’è, ma come potrebbe essere visto da un occhio che ha attraversato la morte, o da un’anima che si è persa nei suoi meandri.

Allora ci si domanda: cosa vedremmo davvero se potessimo “solo ascoltare”, come suggerisce il titolo della mostra? E soprattutto, se potessimo ascoltare noi stessi di fronte a queste immagini, che cosa sentiremmo emergere dal fondo? Paura? Desiderio? Riconoscimento?

Taburet ci mette di fronte all’oscuro che ci abita. Ma lo fa con grazia, con ironia, con quella leggerezza grave che solo i grandi narratori possiedono. E alla fine, ogni suo quadro è un confine: tra l’umano e l’animale, tra il visibile e l’invisibile, tra l’io e l’altro. Ma quel confine, suggerisce la sua pittura, è sempre stato illusorio.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.