尼诺-米廖里出生于 1926 年,是意大利摄影界最敏锐的声音之一。从 20 世纪 50 年代至今,他使用或不使用相机,使用模拟或数字媒体,开发了多个项目,超越了传统的流派分类,使用的语言往往接近非正规主义的诗学,但绝不蔑视现实主义,以人性和深情的讽刺描绘 “人”。他的研究基于三个牢不可破的支柱:好奇心、实验欲望和创作自由。我们在他位于博洛尼亚的工作室见到了他,与他畅谈了摄影、他与其他艺术家的关系、批评立场以及他最具代表性的项目。

MS.尼诺,你第一次拿起相机是什么时候?

NM.第二次世界大战一结束,我们就恢复了行动自由,因为除了冲突之外,我们还不得不忍受政权的限制。另一方面,自由一直是我所有创作的主旋律:我一直不受计划和流派的束缚。20 世纪 40 年代中期,我 19 岁,摄影让我认识了我的城市,它一直是我的训练场。但很快,我的一幅摄影作品在圣多梅尼科的一次比赛中获得了一等奖,于是我就买了第一台相机。

您说博洛尼亚一直是您的健身房,但从您的照片中很难认出这座城市。为什么?

因为我拍摄的是博洛尼亚的居民,而不是古迹。此外,早在 20 世纪 50 年代末,我就开始在墙壁上进行创作,那些破碎的墙壁上有文字,有撕碎的海报。对我来说,墙壁与人密切相关,因为它们是城市居民的一种日记。那些想与他人交流却又没有其他方式的人,他们能利用什么呢?一支粉笔和一面墙,在上面书写和描绘。于是,墙面就成了他的记忆和生活经历的笔记本。我将这些墙壁记录下来,作为书写和展示自我的媒介,尤其是对于那些没有书本或其他地方来表达自己的年轻人来说。

无论是通过文字还是图像和街头艺术,墙壁在当时和今天都是传递政治信息的重要载体。 您对这些表达方式感兴趣吗?

在 20 世纪 50 年代,文字更多的是个人表达,而到了 20 世纪 70 年代,则主要是政治表达。我拍摄墙壁长达三十年之久,后来我停止了拍摄,首先是因为我开始认同这一主题,给自己贴标签。其次,在 20 世纪 80 年代初,涂鸦艺术家开始出现,在我看来,他们的文字不再表达政治情感或姿态,而是美学成分占了上风。墙壁不再吸引我了。

此外,在 20 世纪 50 年代初,您创作了一些最著名的作品,如《 艾米利亚人》(Gente dell’Emilia)、《 三角洲人》(Gente del Delta)和 《南方人》(Gente del Sud)。这些作品是受委托创作的,还是您自发创作的?

现实主义摄影是我的第二个研究方向,与其他研究方向同时进行。我的项目一直都是独立的,而不是受委托的:我有能力这样做,因为实际上我的工作并不是这样的:我是一些公司的商业和艺术总监,然后是酸樱桃公司 Fabbri 的官员。所有这些都给了我自由,让我可以一直做我想做的事,想怎么做就怎么做。

您认为您的 “现实主义 ”摄影作品有哪些特点?

我的 20 世纪 50 年代系列作品不应以 “我们过去的样子 ”的怀旧眼光来看待,将它们与 De Biasi、Reuter 等人的作品相比较,你会发现每位摄影师都有不同的面貌。我可以说,我的目光带有强烈的讽刺意味,例如在《间奏曲》中就很明显:新郎新娘在博洛尼亚的一座教堂前,有一个人拿着气球经过,还有官方摄影师和我破坏了他的照片!或者在拍摄《米兰》(1954 年)时,我取景了一个冷清的十字路口,但中间有一位警察站在站台上一动不动,等待着有人到来。此外,我一直试图在照片中捕捉不同的平面,让观者有 “进入其中 ”的感觉。在《夜色中的酒吧》中,有几位导演,第一位,第二位,然后是第三位,因此凝视的门槛总是被进一步拉开。说到凝视,被描绘对象的凝视往往成为照片的主角:它们往往是转向不同方向的凝视,如在 “Parrucchiere per signora ”商店前拍摄的一群人。

让我们来谈谈您研究中的第三个因素,即实验因素。

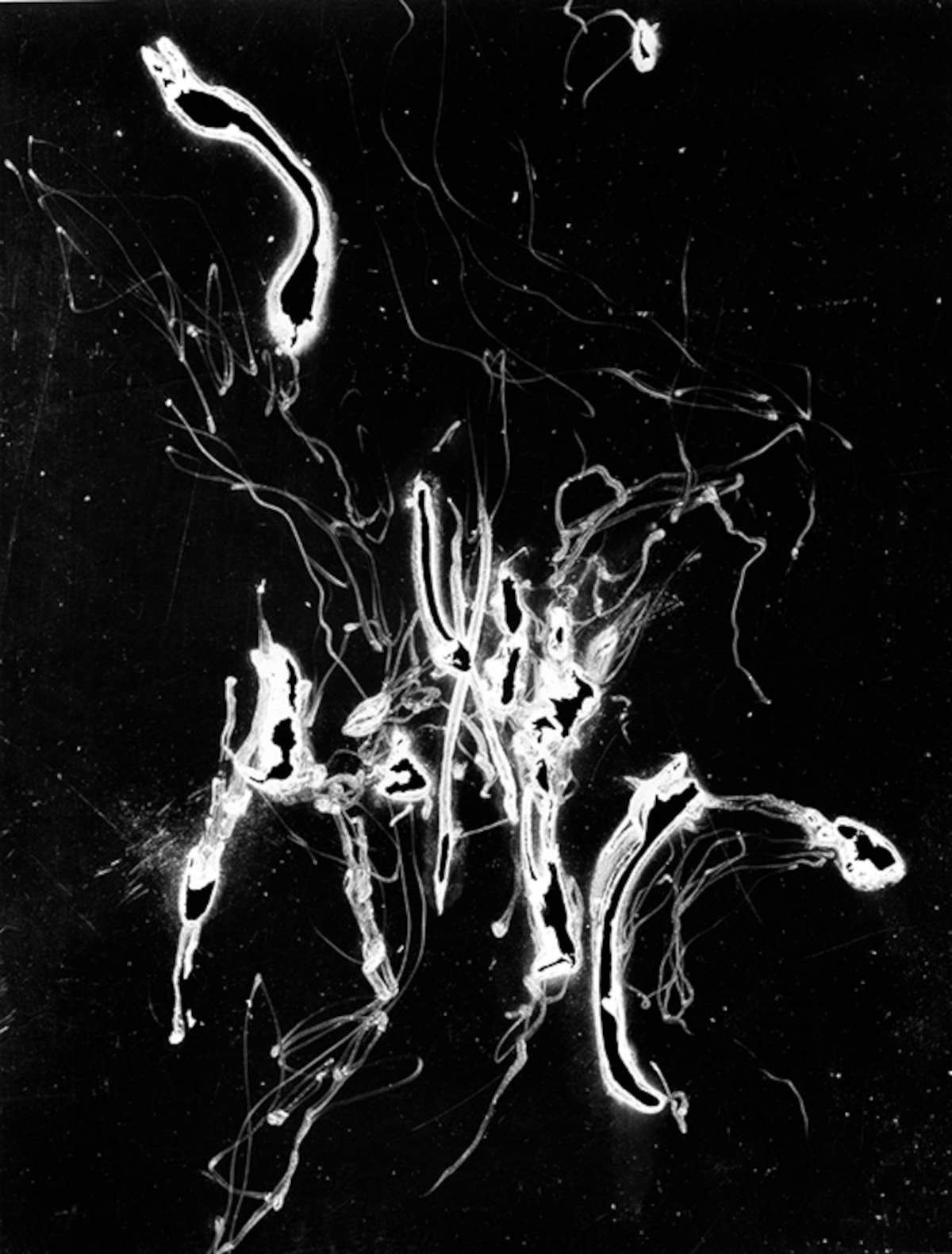

我对实验的兴趣始于一个偶然的机会。在那些年里,我还是波隆摄影俱乐部的成员,自己印制底片是所有业余摄影师的强项:印制质量是游戏的一部分,因此晚上浴室就成了暗房,到了早上再拆除。当然是黑白照片,但有一天我发现了一张彩色照片的样张,就对自己说:’但怎么会这样呢?我用的是黑白纸张,为什么纸张是彩色的?这种现象是由氧化引起的:事实上,在变成白色之前,银盐会经过不同的色调。这让我大吃一惊,于是在 1948 年,我开始了第一批实验:氧化是在没有照相机的情况下,直接在相纸上通过显影、定影、加热和光照完成的。然后,我又制作了 "火图",先将底片烧掉,然后印在相纸上。

关于墙壁和火图,几乎不可避免地会想到 Mimmo Rotella 和 Alberto Burri 的研究。你们之间有什么联系吗?

我在罗特拉之前就开始研究撕毁的海报。我之所以拍摄它们,是因为它们和文字一样,代表了人们的手势,而且它们和时间的流逝有关,就像裂开的墙壁一样;因此它们的诞生与罗泰拉的想法不同,罗泰拉的想法是以美学为目的。此外,关于灼烧,我的兴趣始终与手势有关,并观察火法或火焰的热量如何干扰胶片。不过,《氧化》和《灼烧》无疑是博洛尼亚许多艺术家所表达的非正式诗学的一部分。

您与战后博洛尼亚的艺术家关系密切吗?

是的,因为在摄影圈内,所有这些实验都被系统地否定了,它们不被视为摄影。另一方面,画家们理解并欣赏它们,就像我欣赏他们的作品一样。我经常去拜访瓦斯科-本迪尼(Vasco Bendini)、卢西亚诺-莱昂纳多迪(Luciano Leonardi)、维托里奥-马斯卡尔基(Vittorio Mascalchi)、康塞托-波扎蒂(Concetto Pozzati)、皮罗-库尼贝尔蒂(Pirro Cuniberti),即当时非正式潮流的许多代表人物。他们都是前卫艺术家,为我继续研究提供了支持。本迪尼比我和其他人年长几岁,他被认为是一位领导者,甚至可能是最有条理的领导者;在 20 世纪 70 年代,波扎蒂也非常成功。

在这群艺术家中,你是唯一一个通过摄影来表达自己的人吗?

是的,我是摄影师。事实上,我经常接触这些年轻画家和历史艺术家,如彼得-斯卡帕尔迪尼(Pietro Scapardini)和乔治-莫兰迪(Giorgio Morandi)。那时我非常好奇,把相机当作打开秘密之门的钥匙,想了解这些知名艺术家是谁,他们是如何行事的,为什么要做这些事。我和海报艺术家塞波也是非常要好的朋友,尽管他比我年长。

不过,您并不只是在博洛尼亚......您的传记中提到,您曾在威尼斯佩吉-古根海姆的家中做客。这段经历对您有什么影响?

我和 Tancredi Parmeggiani 和 Emilio Vedova 也是朋友,我去威尼斯的时候,后者经常在他的工作室接待我;我睡在睡袋里,我们连吃饭的钱都没有。是他们坚持要我去见佩吉-古根海姆。我为她拍摄了许多肖像画,她非常欣赏,如今我的一些作品被收藏在古根海姆美术馆。那是一段黄金时期......我还记得有一天晚上,波洛克的作品不期而至:女主人非常热情,维多瓦也说得非常积极。

20 世纪 70 年代还出现了装置艺术:您在此期间创作过装置艺术吗?

对我来说,摄影是一种语言,我可以用它来叙述,我可以通过写对联或长达一公里的小说来叙述。因此,有时一张照片就能说明一切,有时我需要一系列镜头。在后一种情况下,照片可以成为装置艺术的基础,自 20 世纪 70 年代以来,我已经制作了一些装置艺术作品。我认为《记忆的减法和积累》(1976 年)尤为重要,我在透明胶片上复制了著名的暴力场景照片,然后将它们叠加在一起,直到图像完全变黑;或者,在相反的过程中,我将它们变亮,以至于一切都变成了白色。暴力依然存在,但你已经看不到了:当然,这意味着我们看到的暴力姿态越多,我们就越习惯于它们,而不再去感知它们。另一件装置作品也是 1976 年的作品,只在第二年我在帕尔马举办的个展上展出过。参观者进入一间装有手电筒的暗室,走近挂在墙上的物品,也就是暴力照片仍倚靠在上面的镜子:照镜子的人看到了自己和暴力,仿佛自己就是暴力的一部分。

您对摄影和艺术都有明确的批判立场。尤其是,您反对理想主义美学和摄影沙龙主义。您能解释一下您的意思吗?

你必须记住,符合 20 世纪 50 年代品味的摄影作品是玩弄美学的作品。就连朱利奥-安德烈奥蒂(Giulio Andreotti)也曾谴责新现实主义电影或 “新现实主义 ”摄影,因为它们表现的是一个贫穷、悲惨的意大利,而这个意大利是不可告人的,比如在《三角洲人》(Gente del Delta)系列中就强烈地表现了这一点。顺便强调一下,我从未关注过新现实主义电影,事实上也不存在新现实主义摄影。今天,我们用浪漫的眼光看待这些图片,但在当时,它们只是突破性的照片。人们住在比棚屋还简陋的房子里,妇女们去河边打水,轰炸的痕迹依然存在:那是一个完全不同的世界。

您所说的 “沙龙主义 ”是什么意思?

20 世纪 50 年代,摄影主要存在于摄影圈子里,专业摄影师非常少,他们经常出国工作。在整个意大利,圈子是人们讨论摄影、结识其他摄影师、参加比赛的地方。但展出的照片都是构图作品,具有强烈的美感和形式感,不接受离机实验。

您的实验研究也是什么时候开始被认可的?

第一个将我的作品视为摄影 “推理 ”的人,当然是 1977 年的阿图罗-卡罗-金塔瓦雷(Arturo Carlo Quintavalle)。从那时起,我的摄影作品开始受到赞赏。

您的思考使您形成了一种真正的批判立场。您能向我们描述一下吗?

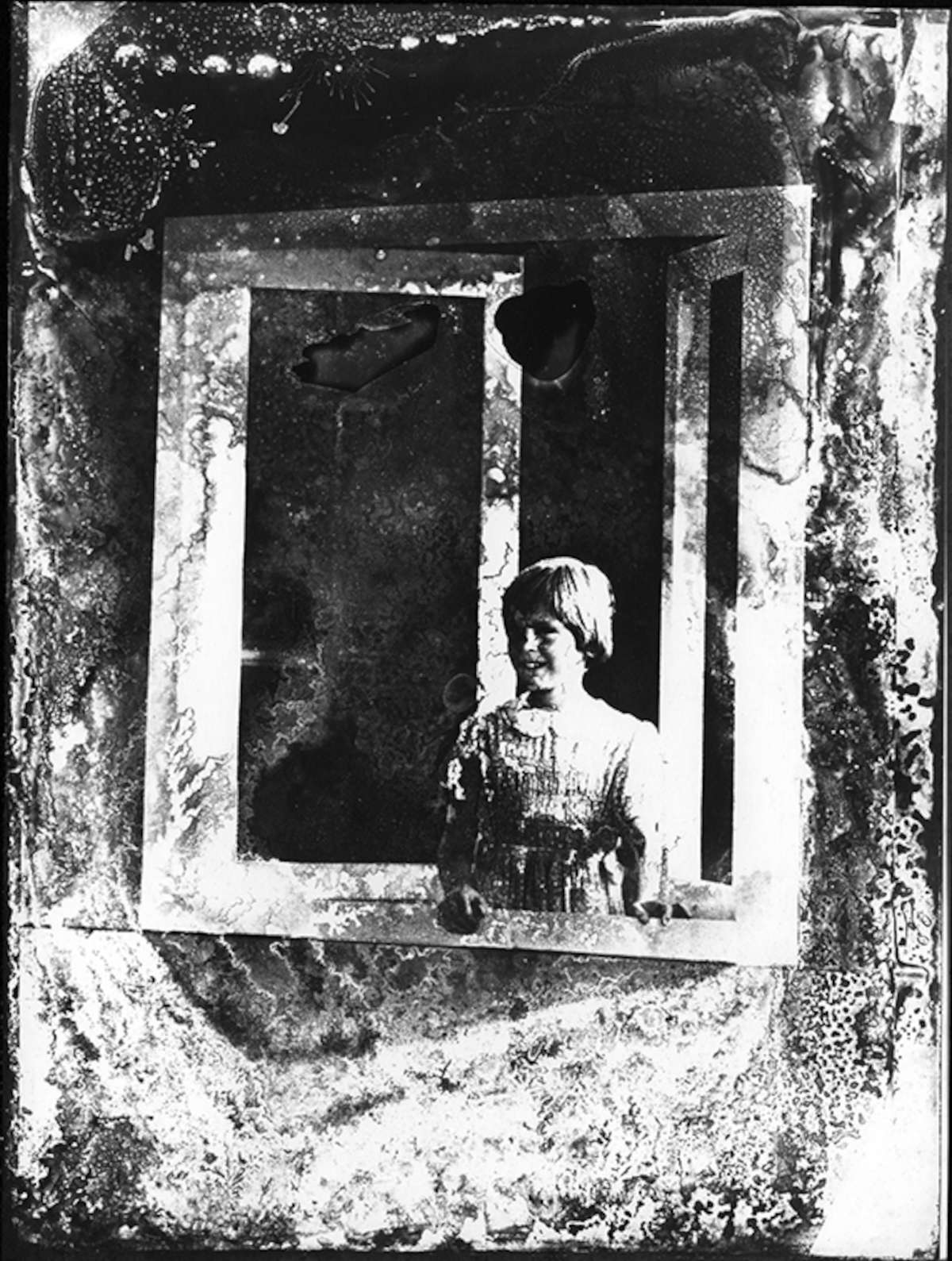

正是为了确认自己的批判立场,我在 1968 年开发了Antimemoria 项目,我认为这是一个转折点。事实上,除了圈子之外,我还经常光顾为所有博洛尼亚人冲洗照片的维拉尼大工作室,在那里我们还从不同的角度讨论摄影问题,比如商业和工业,因为这是一个商业现实。有一天,我在维拉尼的工作室发现了一些照片,这些照片因为被毁坏而即将被扔掉。我把它们拿走,按原样打印出来,并在上面签了名,命名为 "反记忆"(Antimemory)系列,因为摄影并不是记忆,因为随着时间的推移,照片和底片都会被毁坏,从而逐渐失去记忆。无论如何,它只能代表我们每个人的记忆,我们想看到的记忆。因此,流派是不存在的,因为像我这样的作品可以属于多个流派--事实上,我使用过肖像、报纸照片、报告文学、旅行照片等等--这种反思是我研究的分水岭。

还有其他作品能清晰反映您的想法吗?

在这个意义上,另一个非常明确的项目是 1978 年的《Segnificazione》。1975 年,当时担任 Calcografia 艺术馆馆长的 Carlo Bertelli 邀请我与艺术家 Guido Strazza 和诗人 Giulia Nicolai 共同完成一件作品,每个人都根据自己的语言对图形符号进行了分析。最后,贝尔泰利给了每个人一些东西,并给了我一幅用受电弓制作的格尔奇诺《Ecce Homo》的印刷品。我开始对其进行拍摄,找出由许多小线条组成的细节,然后简单地将其放大,而不对其进行任何改动:结果就是乍一看像利希滕斯坦、像瓦萨雷利的图像。或者,我将 "Ecce Homo"的复制品印得更加突出,形成卡拉瓦格式的对比,或者将其调色,使其看起来就像一个马多纳罗的作品。因此,我想证明--当时并不明显!- 摄影是一个谎言,因为你所看到的只是摄影师所诠释的现实的一部分。简而言之,我的作品是通过摄影媒介来揭开现实的神秘面纱。

然后,我会回到古尔奇诺,介绍烛光照片的主题。您是如何想到这个项目的?

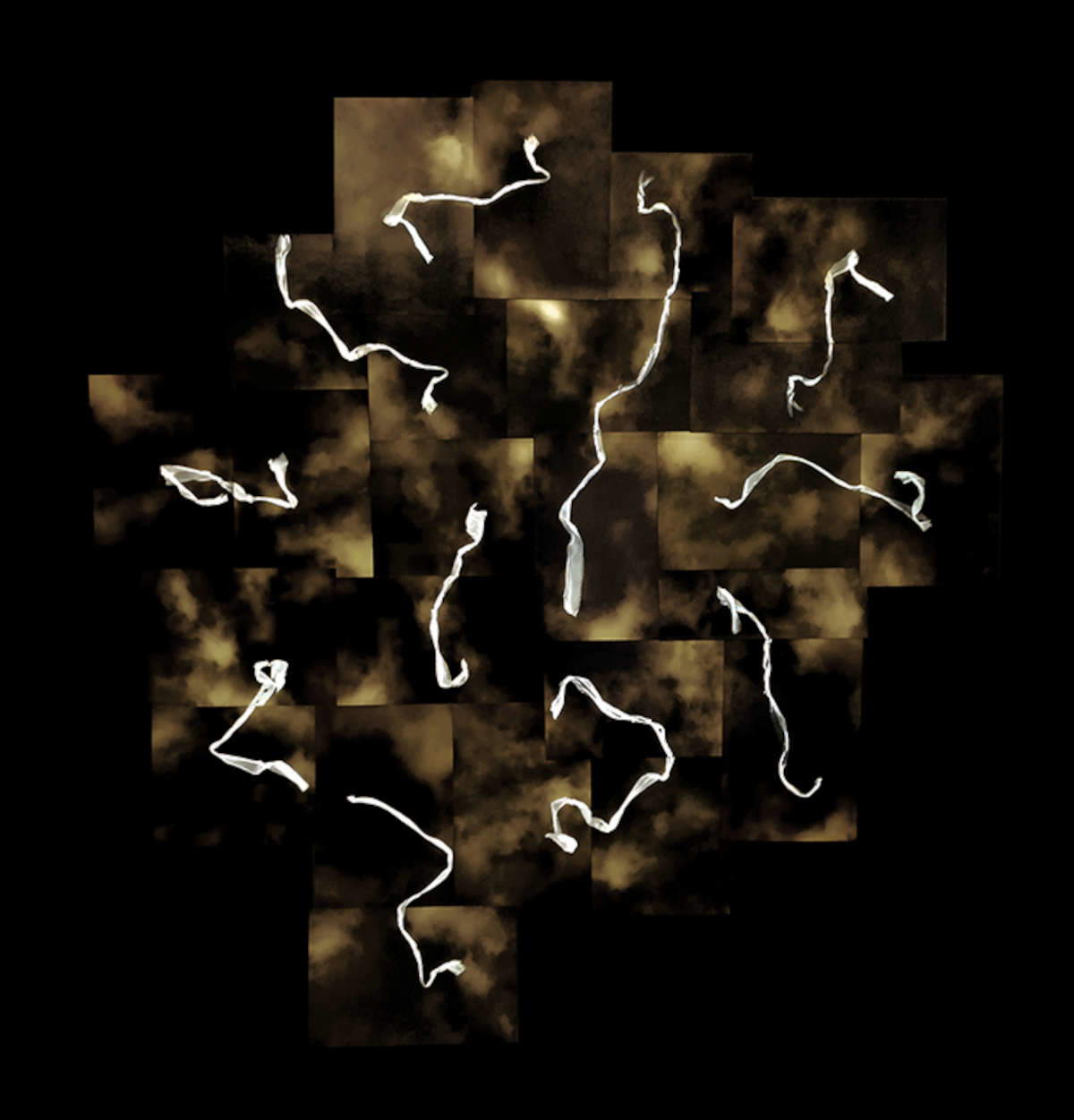

这个想法可以追溯到 2005 年,第一件作品是在 2006 年完成的。当时帕尔马大学建筑学院院长伊沃-伊奥里(Ivo Iori)正在编辑一系列未发表作品集,他向我提出了一个项目,让我打开档案抽屉,找一些未发表的作品。但我想做一项新的工作,由于我不熟悉建筑摄影的基础知识(静态、取景相机等),他建议我把重点放在帕尔马洗礼堂的 Zooforo上。于是我开始思考,在没有电灯的年代,人们是如何看到艺术作品的。夜晚的街道漆黑一片,路过的人们只能借助火把或蜡烛看到一些细节或更多。这就是 "流明"项目的起源,第一个系列描绘的是在中世纪建筑周围奔跑的兽类。

为什么这个项目持续了这么久,以至于到了 2023 年 10 月,您还在 锡耶纳“描绘 ” 盖亚神庙 ?

第一部作品完成几年后,我又拍摄了其他的烛光片段。在博洛尼亚,总监路易吉-菲卡奇(Luigi Ficacci)让我拍摄尼科洛-德尔阿卡(Niccolò dell’Arca,1463-1490 年,编者注)的哀歌,后来他被调到卢卡,他建议我专门拍摄伊拉利亚-德尔卡雷托(Ilaria del Carretto,雅各布-德拉-克尔西亚,1406-1408 年)的葬礼纪念碑。后来,我又描绘了摩德纳大教堂(12 世纪)的狮子和元宝、那不勒斯的面纱基督(朱塞佩-桑马蒂诺,1753 年)、里米尼马拉泰斯塔神庙的黄道十二宫(阿戈斯蒂诺-迪-杜乔,1447-1457 年)和罗马的保利娜-博尔热塞(卡诺瓦,1805-1808 年),这些作品的照片几乎至今仍未出版。我的持久兴趣尤其源于这样一个事实,即每件作品都是用不同的材料制作的,这些材料对光线的反应各不相同,因此每次拍摄都是一次挑战,我永远不知道光线到底会如何。例如,《保利娜-博尔盖塞》的表面覆盖着一层很薄的粉色蜡,给人一种皮肤的感觉,因此,虽然雕塑确实是白色大理石,但它并不完全是白色的。另一方面,《伊拉里亚-德尔-卡雷托》的表面有些破损,而《悲叹》则是赤陶制的。路明的最后一个创作对象是锡耶纳的盖亚池,其原作收藏在圣玛丽亚德拉斯卡拉建筑群中:这些作品,尤其是底座的作品,相当破损,这让我着迷,因为伴随我研究的胭脂红之一就是对非正式的品味。

您是如何经历从模拟到数字的转变的?

我的实验性职业意味着从模拟到数字的转变并不令人痛苦,相反,我很享受这种转变。如果说摄影是一种语言,那么改变媒介并不会改变我作品的实质。我的实验倾向让我怀着好奇心迎接新的工具,看到它们带来的新的可能性,没有恐惧或抵触。毕竟,这始终是在讲故事,玩弄光线、图像和意义。

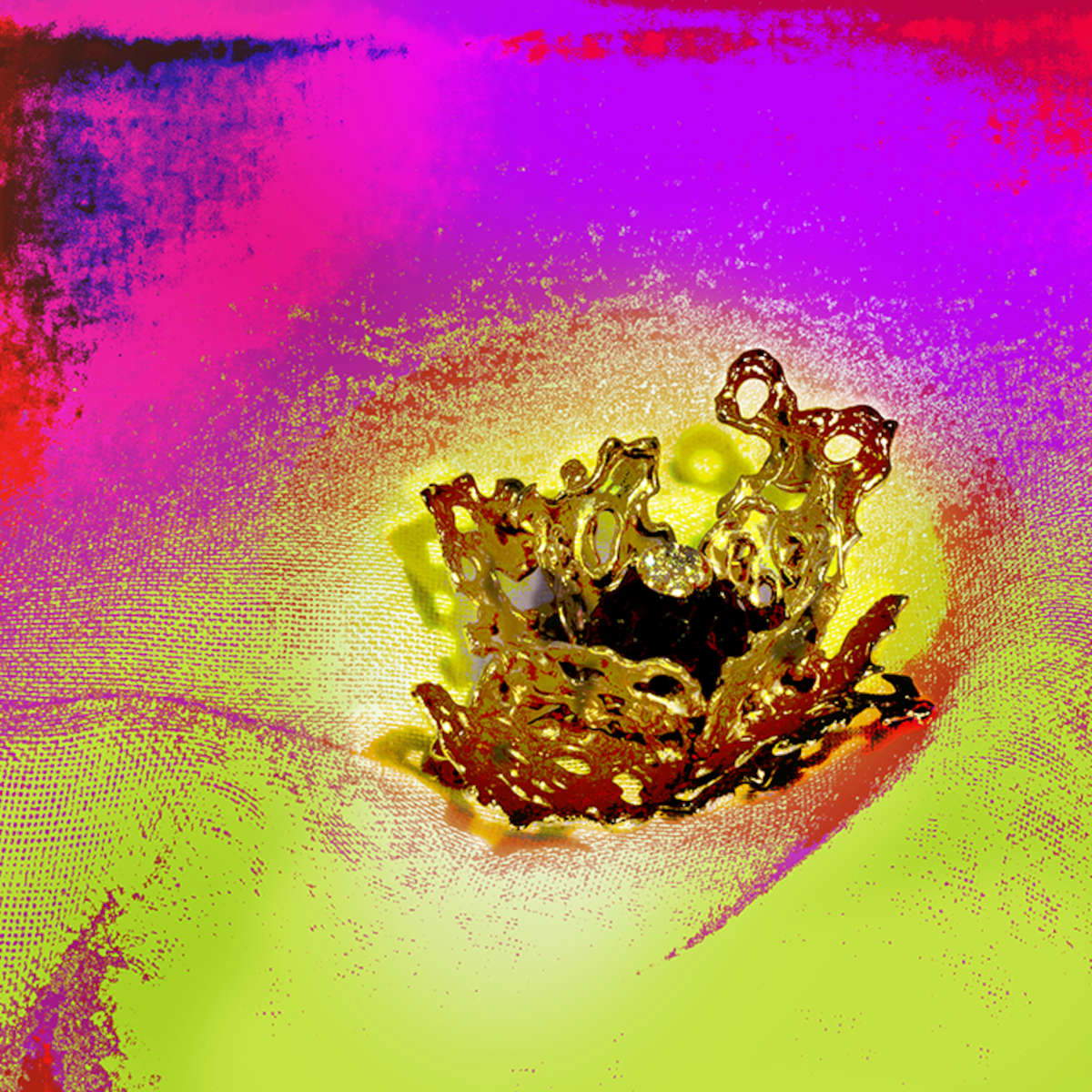

您是从什么时候开始使用数码工具的?

我是从宝丽来 600 开始使用扫描仪的。说明书上说,照片拍好后,在完全冲洗之前,绝对不能碰 “三明治”。我当然会问自己:如果我把边缘剪掉并打开它,我能得到什么?有两样东西:影像所在的正面胶片和背面胶片,背面胶片是完全白色的,因为它包含了用于冲洗照片的所有化学成分;但由于我正在处理宝丽来照片,它也包含了我所有的手势。因此我保留了底片,尽管我不知道该如何处理它们。有了扫描仪之后,我试着扫描白色部分,因为白色部分实际上色彩丰富,而且由于使用了照片编辑程序,我得到了色彩非常丰富的图层:《变身》系列由此诞生。之后,只要相机能保证良好的产量,我就会使用传统意义上的数码相机。

如今,您如何看待人工智能图像生成技术?

我始终认为,只要光线进入相机或被用于感光介质,使图像得以固定,那么摄影就会存在,它不依赖于模拟介质或数字比例,因为它就是字面上的 “写光”。因此,用人工智能生成的摄影不再是摄影,因为它既不需要光,也不需要创造力,而创造力是摄影师工作的第二个基础。

最后一个问题与教学有关:您一直致力于 “摄影扫盲”,也针对儿童,对吗?

扫盲工作总是从最年幼的孩子开始,然后是年长的孩子和成年人。我为儿童和成人举办过很多摄影技巧培训班,我从不要求报酬,但如果有资金,我会将其用于出版学员的作品。教人摄影就是教他们如何使用光线。

本文作者 : Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。