布雷拉美术馆中保存的作品,几乎有一半都是安德烈亚-阿皮亚尼(Andrea Appiani)的创意和品味的结晶。从一开始早在拿破仑到达米兰的 1796 年,阿皮亚尼就成为拿破仑的宣传工具、政权的艺术家、宫廷肖像画家,然后在第五年的第 19 个雪天,即 1797 年 1 月 8 日,他被任命为拿破仑的御用画师。1797年1月8日,他被授予第一个官方职位--美术法官,负责挑选 “在全面废除封建和贵族徽章的过程中值得破例的纪念物”。1802年,拿破仑大肆掠夺时,阿皮亚尼被任命为美术专员:他必须对拿破仑政权在新成立的意大利共和国全境解散的教会和行会没收后成为国家财产的作品进行选择、普查和分类。因此,今天意大利的许多文化景观都有阿皮亚尼的身影。这或许也是阿皮亚尼长期以来被人遗忘,甚至被公然斥为小艺术家的原因之一:1954 年,保罗-达科纳(Paolo D’Ancona)认为,阿皮亚尼的艺术形象被他的支持者正面歪曲了,“因为他们只想在他的作品中看到一个复活的因为他们希望在他的作品中看到的只是与大卫在法国所完成的作品相媲美的’复活’,而且,在没有深入探讨这两种气质的多样性的情况下,艺术家阿皮亚尼具有威慑力的一面就被推崇了,也就是说,他的作品本身就是娴熟的描述主义和美化的修辞象征主义”。当然,阿皮亚尼年轻时的作品是他艺术成就的最佳体现,这些作品与科雷焦和多梅尼希诺的作品遥相呼应,但这一艺术评判也为人们长期以来如何看待这位米兰画家提供了宝贵的总结。

在今年米兰专门为安德烈亚-阿皮亚尼举办的展览之前,人们只在 1969 年至 1970 年期间对这位意大利著名新古典主义画家的作品进行过一次开创性的研究:在米兰现代艺术馆举办的一次小型展览,是目前阿皮亚尼作品展之前唯一一次关于他的专题展览。由弗朗切斯科-莱昂内(Francesco Leone)、费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)和多梅尼科-皮拉伊纳(Domenico Piraina)策划的 "米兰新古典主义"(Neoclassicism in Milan)在王宫(Palazzo Reale)的 “公爵套房”(Appartamento dei Principi)举行,这是举办阿皮亚尼展览的最佳场所。这是与马尔梅松和布里斯-普罗国家城堡博物馆(Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau)共同组织的展览的第二阶段,后者曾主办过首次展览。这次展览是关于一位意大利艺术家的展览,在法国举办在某种程度上令人感到好奇,因为老实说,意大利从来没有真正喜欢过安德烈亚-阿皮亚尼,尽管同时代的人认为他是拉斐尔转世,尤其是在壁画方面:莱奥波尔多-西科戈纳拉(Leopoldo Cicognara)就在 1809 年写道:“欧洲在世的艺术家中,没有人比安德烈亚-阿皮亚尼先生在壁画方面更成功”。安德烈亚-阿皮亚尼“。他与拿破仑的密切关系无疑起到了一定的作用。罗伯托-保罗-恰尔迪(Roberto Paolo Ciardi)写道:”他的心理倾向与他对旧政体贵族特权的肆无忌惮一样复杂。如果考虑到拿破仑政府的一些行政官员不仅在征用宗教公会已经拥有的艺术品方面,甚至在闯入礼拜场所方面都表现出难以克服的困难,那么这种情况就不容小觑了"。一方面,阿皮亚尼过去曾与奥地利米兰的学术界发生过冲突,尽管他肯定不能说自己是不受宫廷青睐的艺术家。他加入拿破仑的随从队伍 在各方面都与雅克-路易-大卫相似,后者一直为国王工作,直到法国大革命爆发,后来他几乎是突然就开始为革命者画肖像,画得轻松自如。另一方面,必须指出的是,拿破仑时期文化界的想法是保护作品,而不是夺走它们:人们担心的是,群众会抨击旧政权的象征,抨击任何可能让他们想起教会和过去暴君压迫的东西,这种担心当然是毫无根据的,而且被故意夸大了。事实并非如此(恰恰相反:在意大利的许多地方,村镇居民试图对抢劫做出反应),但不能确定阿皮亚尼是否知道这一点,也不能确定他是否真的相信自己被委以拯救使命的重任。事实上,阿皮亚尼是那个时代最有争议的解释者之一,无论是在官方角色还是在绘画方面。

在米兰举办展览的同时,卢浮宫也举办了展览,而他们的法国同行却小心翼翼地避免给大卫-阿皮亚尼贴上 “新古典主义 ”的标签(这是一种回避,因为法国的展览并不成功,而且也不彻底,这一点在这些网页上已有论述)。因此,对 Leone 和 Mazzocca 来说,不拒绝框框和定义的好处在于,尽管这些框框和定义有其局限性(在此只需提及新古典主义并不是一个单一的运动,但艺术史上的所有运动也是如此),但对理解艺术史还是有用的。在王宫举办的展览很好地再现并强调了阿皮亚尼作为一位深刻的创新者的角色,甚至早于拿破仑的首席画家 。这个称谓太简化了,无法解释这位艺术家的重要性,他长期以来一直是我们艺术史的一部分,但也许他从未真正得到过应有的探索。

在展览的第一部分,策展人对阿皮亚尼在启蒙运动时期的米兰、韦里和帕里尼的米兰(顺便说一句,帕里尼后来成为了阿皮亚尼的好朋友:展览还包括几幅阿皮亚尼的铅笔肖像,一幅是正面,另一幅是侧面),在米兰的资产阶级沙龙中,年轻的画家抛弃了 18 世纪的假发(我们在一幅铅笔自画像中看到他头发蓬乱,与几位朋友在一起,这幅自画像被放在阿皮亚尼形象展区,其任务是他开始画画时牢记恩师的教诲、在布雷拉学院学习时跟随的教授(尤其是朱利亚诺-特拉巴列西和蒂罗尔人马丁-克诺勒),尤其是他似乎更喜欢的古典和现代画家。例如,阿皮亚尼对科雷焦充满了热情,这使他走遍了帕尔马的教堂,将他所看到的科雷焦的一切都记录下来并牢记在心:1791 年,年仅 27 岁的他写信给他的一位大师乔孔多-阿尔贝托利(Giocondo Albertolli),说他被科雷焦的壁画 “迷住了”。他的这种 16 世纪主义混合了古典模式的复兴,产生了具有克制节奏和绚丽细腻色彩的构图,这在他最早的作品中有所体现,其中值得一提的就是展览开场的四个椭圆形维纳斯故事。这四幅画是一起构思的,现收藏于布雷拉收藏馆(Pinacoteca di Brera),如果我们按照文学家弗朗切斯科-雷纳(Francesco Reina)的划分,他是阿皮亚尼最早的注释者之一,在他的一份手稿中,他将阿皮亚尼的艺术生涯划分为三个不同的时期:第一个时期的特点是 “有一些枯燥的风格”,从开始到 1792 年,阿皮亚尼在这一年参与了米兰圣塞尔索的壁画创作;第二个时期是 “自然优美的风格”,直到 1804-1805 年左右;最后一个时期是 “美丽和理想总是伴随着优雅”。弗朗切斯科-莱昂内本人也同意这一细分,因为很明显,这位艺术家在创作圣塞尔索壁画的同时,就将自己的绘画方向定位为不太符合其模型的绘画。

为了说明这一点,在到达展出圣塞尔索素描的展厅之前,展览对 18 世纪末的一对铜面油画作品进行了比较,这两幅作品都以神话为主题( 《奥罗拉与塞法勒斯 》和《普罗塞平的强奸》),其中更加草率、松散和自发的绘画风格明显与 17 世纪的风格相呼应,而四幅以欧洲故事为主题的蛋彩画则可追溯到 18 世纪 80 年代中期,由阿皮亚诺 绘制于 17 世纪。1980年代,阿皮亚尼为西斯拉戈侯爵卡洛-埃尔科尔-卡斯特尔巴尔科-维斯康蒂-西蒙内塔绘制了这四幅作品,这些作品具有罕见的沉着冷静,一切都在在这些作品中,一切都沉着冷静,有条不紊,任何元素似乎都遵循着计算好的几何图形,任何感情(仙女与公牛嬉戏场景中的轻松愉快,欧罗巴在被绑架场景中的惊愕,以及维纳斯前来安慰她时的痛苦)似乎都保持着克制、暗示,几乎被埋没了。当然,这并不是说阿皮亚尼曾经是一个吝啬、放纵、混乱的艺术家。然而,随着参观的继续,我们可以感受到一种断裂感,一种像《圣母与圣婴》这样被认为是年轻作品的作品(这也是阿帕亚尼在教堂委托之外绘制的罕见的神圣作品之一)与《圣母与圣婴》这样被认为是年轻作品的作品(这也是阿帕亚尼在教堂委托之外绘制的罕见的神圣作品之一)之间的距离,以及《圣母与圣婴》这样被认为是年轻作品的作品与《圣母与圣婴》这样被认为是年轻作品的作品之间的距离。在这些作品中,在雍容华贵的轻浮外表下,人们看到的是一种自发性,这种自发性激起了运动,激起了紧张。

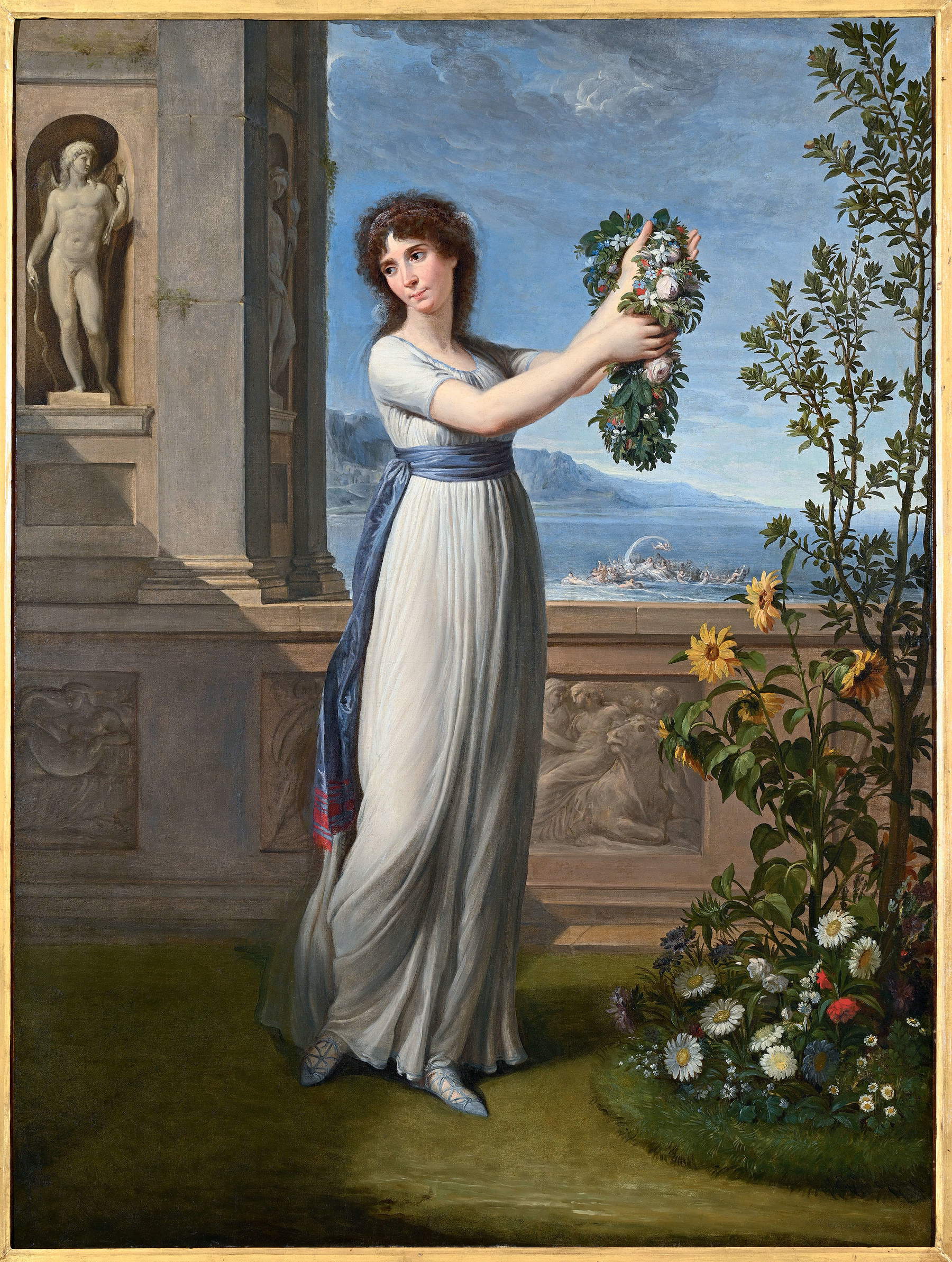

阿皮亚尼成为拿破仑的御用画师,也正是凭借着这种自发性。历史上第一幅确定的未来皇帝肖像就是他的作品,并在展览中展出:这幅画是阿皮亚尼在波拿巴进入米兰后不久,根据海辛特-德斯皮诺瓦将军的命令绘制的,画中描绘了拿破仑以法国军队将军的身份,在远处正在进行的罗迪桥战役的背景下,观察并同时激励正在金属盾牌上镌刻其功绩的胜利天才。在王宫,这幅从爱丁堡达尔梅尼宅邸(Dalmeny House)借来的画作与它的挂件--1796 年 7 月在米兰与丈夫拿破仑会合时所画的约瑟芬-德-博阿尔奈(Joséphine de Beauharnais)肖像--一起展出。这里也有一个明显的质的区别:约瑟芬的肖像显得不那么刻板,更有纪念意义,更生动(左侧的斜切光线是阿皮亚尼所有肖像画中最有趣的元素之一),更有生命力,这可能是因为阿皮亚尼有更多的时间来思考和完成它,而拿破仑的肖像则不同,它几乎是实时完成的。

阿皮亚尼是拿破仑的画师,后来从 1805 年 6 月 7 日起被正式任命为首席画师 ,从本质上讲,他是一位肖像画家:这是他达到创作巅峰的画种,尽管他的画质与法国肖像画家的画质不同。与拿破仑的其他画家相比,阿皮亚尼总是更优雅,更少描述性,也许这种对 “理想之美 ”的不断追求使他受到了惩罚(一些评论家认为他是一个不如大卫、格罗斯或热拉尔有趣的画家)。不可避免的是,有些作品看起来比其他作品更传统(例如弗朗切斯科-梅尔齐-德埃里尔的两幅肖像画),但即使他看起来比大卫更呆板,阿皮亚尼也在寻求新与古的结合。因此,他的肖像画达到了其他人无法企及的高度。例如,福图妮-哈梅林(Fortunée Hamelin)的肖像是对《蒙娜丽莎》的现代而生动的诠释。朱塞佩娜-格拉西尼(Giuseppina Grassini)的肖像画与十七世纪的肖像画一样,远处的一段插曲很可能是拿破仑与女歌手之间爱情的寓言,而女歌手的姿势与皇家收藏的贝尔纳迪诺-卢尼(Bernardino Luini)的《芙罗拉》(Flora )几乎一模一样。有些肖像画以极其简洁的手法表现了人物的气质:例如,拿破仑作为意大利共和国总统的肖像就是如此,而特奥多罗-莱基伯爵的肖像则更胜一筹,这幅画展现了阿皮亚尼肖像画中最生动、最深刻的神情。即使是像德塞将军肖像这样的遗作,也避免了与传统作品的雷同。此外,阿皮亚尼还采用了一些不寻常的方法,例如之前未曾发表过的《弗朗西斯卡-米莱西-特拉韦尔西》肖像画:女主角从背面转过身来,当她转过身朝向拍摄对象时,显然是在沉思广阔的山景。此外,还有一幅大尺幅官方肖像画,与同时代的法国肖像画相近:例如,意大利王国内政部长朱塞佩-阿博里奥-迪-加蒂纳拉(Giuseppe Arborio di Gattinara)或陆军和海军部长阿奇尔-丰塔内利(Achille Fontanelli)的肖像画(丰塔内利的肖像画是阿皮亚尼最后的作品之一,创作于 1813 年,这一年他因中风而无法继续创作)。费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)写道:“当然,这些作品都是理想化的形象:然而,在所有这些作品中,我们都能找到 ”自然的感觉,这种感觉将永远是阿皮亚尼肖像画的特色,并使这些形象免于修辞“。正是这种自然性,再加上忠实于真实主体(无论多么理想化)与诉诸古典典范之间的调和,使阿皮亚尼成为意大利新古典主义最有意义的肖像画家。”马佐卡继续说道,“他的灵感似乎来自于一种’真实’,这种’真实’可能来自于他与模特的直接关系,以及与当地天才的联系,这种联系使他提到了他心爱的莱昂纳多和卢尼,以及科雷乔和帕尔米吉亚尼诺”。

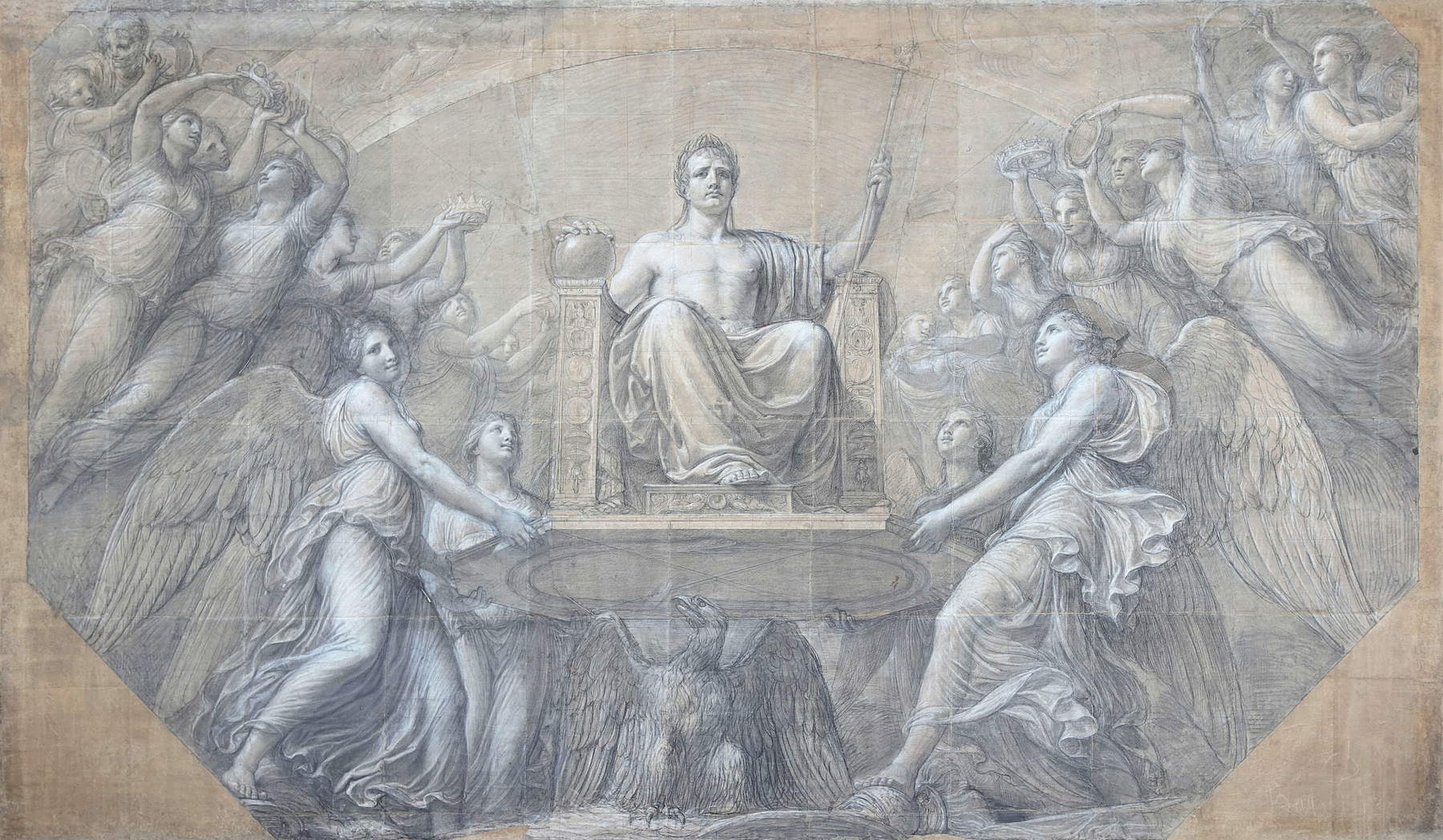

巡展最后展示了这位 “圣母画家 ”职业生涯最后三分之一最成功的作品:其中两幅油画是未完成的朱庇特与朱诺之爱系列作品的一部分,这两幅作品将用于王宫。这两幅画后来一直由阿皮亚尼的继承人持有,如今一幅收藏在布雷西亚的托西奥-马丁嫩戈画室(Pinacoteca Tosio Martinengo),另一幅被私人收藏。在弗朗切斯科-莱昂内(Francesco Leone)看来,这两幅画与蒙扎王宫别墅的《帕尔纳索 》壁画一起,被视为阿皮亚尼绘画的 “美学见证”,馆长写道:“在这幅画中,优雅和自然被投射到宫廷层面,与古代雕像所启发的理想之美的标准相呼应”,阿皮亚尼的绘画在这一阶段达到了顶峰。可以说,这些作品也是最后两个展厅的特色 所在,这两个展厅都是为了展示阿皮亚尼在王宫的成就,而王宫也正是因为与这位画家的紧密联系,才成为举办阿皮亚尼大型展览的最合适场所。遗憾的是,阿皮亚尼为王宫绘制的画作在二战轰炸中无可挽回地消失了:1805 年为王座厅绘制的壁画几乎完全被毁,而《拿破仑的故事》(Fasti di Napoleone)系列,即 1800 年至 1807 年间为卡里亚蒂厅绘制的一系列非凡的灰彩 油画,旨在颂扬第一任执政官在意大利战役中的功绩,则全部丢失。这些画本来是可以保存下来的,因为它们很容易运输,以至于在 1815 年奥地利人返回米兰时,它们立即被从卡里亚蒂迪厅移走,然后在 1860 年维克多-伊曼纽尔二世进入米兰后被重新安装。在展览目录中,西蒙娜-佩尔卡乔洛(Simone Percacciolo)详细追溯了 1943 年发生的事件,当时的米兰总监吉诺-基耶里奇(Gino Chierici)制定了一项有效的计划,以保护可以移动的作品,从而成功地保护了王宫的大部分遗产,并树立了一个后来在全国范围内采用的典范。然而,该计划并不包括 "法斯蒂"(Fasti)壁画,这些壁画仍留在卡里亚蒂厅(Sala delle Cariatidi),因此在轰炸中被焚毁:"因此,未能保存’法斯蒂’壁画,“佩尔卡乔洛写道,”是一个令人震惊的反常现象,至今仍缺乏明确的解释。谁也不知道这场与意大利遗产保护历史交织在一起的漫长而多舛的事件,是否仍然蕴藏着意想不到的惊人惊喜,能够揭示阿皮亚尼作品的命运,以及在欧洲和文化遗产的戏剧性时刻,指导保护战略的选择和优先事项“。因此,展览的最后一部分专门用来展示那些不复存在的幽灵。参观者首先看到的是遗迹:在永久陈列加冕典礼中心展品的展厅里,人们可以看到罗马马赛克艺术家贾科莫-拉法埃利(Giacomo Raffaelli)的华丽作品,他是受梅尔齐-德埃里尔(Melzi d’Eril)委托,为庆祝拿破仑加冕为意大利国王的晚宴而制作的。在拿破仑加冕晚宴上,人们发现了四幅红衣主教美德的寓意画,它们曾是王座厅的装饰,并与国王坐在王座上的肖像相伴,也是仅存的装饰装置碎片(如今它们保存在特雷梅齐纳的卡洛塔别墅)。随后,卢浮宫又为王座厅的拱顶绘制了一幅近 5 米长、气势恢宏的准备漫画,这是一幅颂扬、庄严的作品,阿皮亚尼在其中尽管夸夸其谈,但 ”没有偏离“,写道 Corisande Eves。Corisande Evesque 和 Rémi Cariel 写道,”阿皮亚尼摆脱了自己风格的流动性,通过在拱顶四角绘制胜利和时间的寓言人物,赋予了女性元素重要的地位"。接下来是为王宫的灯笼厅绘制的图纸,灯笼厅将装饰古代美德故事的图像。最后,在 Cariatidi 厅,《法斯提》的整个中楣都被忠实地复制到了画布上,采用一比一的比例印刷,因为幸运的是,在炸弹倾泻到皇宫天花板之前拍摄的照片被保存了下来:因此,展览的效果是,观众再次置身于阿皮亚尼设计的装置之中。阿皮亚尼即使是在这样一个明显带有庆祝色彩的作品中,也试图提供一个自己的解决方案,在当时的宣传需要(需要现代和可识别的图像)和遵循一种模式(而不是从罗马古典主义的楣饰、古代浮雕的轨迹和节奏以及罗马柱中获得灵感)之间进行调解:结果,在这部作品中,拿破仑战斗的叙事和寓言的修辞在一个生动、和谐、理想化的整体中展开,但同时又生动活泼,甚至有些激动人心。

阿皮亚尼的名声当然也受到了他在皇宫内的遗物的影响:人们对他出类拔萃的那个季节不感兴趣,而他在这个曾经是拿破仑权力象征的地方所留下的遗物也遭到了破坏,如今的皇宫与阿皮亚尼时代的皇宫相比已是渺小得不能再渺小了。我们不再有他的杰作,我们不再有他为宫殿大厅所画的作品,我们不再有这位艺术家的杰作,佩拉吉奥-帕拉吉(Pelagio Palagi)说过,他在壁画方面无人能及。司汤达在看过《王座厅》之后写道,法国没有任何作品可以与之媲美。赞美之词大多来自那些看过阿皮亚尼在皇宫内所作作品的人,而皇宫如今已不复存在。在展览前夕,从卢浮宫运来的这幅专为展览修复的漫画(由 Biofer 公司承担 7 万欧元的费用)被誉为划时代的事件。然后,卡洛塔别墅借出的月琴将永久留在王宫,试图至少部分弥补无法再复原的东西,试图尽可能用薄薄的地基面纱遮住王宫脸上那道又宽又深的伤疤。

这一尝试令人钦佩,它为一个完整的展览、一个重新发现的展览加冕,这个展览甚至有勇气将米兰新古典主义的所有作品都归结为安德烈亚-阿皮亚尼(Andrea Appiani)的作品,因为尽管展览的标题将艺术家的名字与新古典主义联系在一起,但展览中却没有他的任何同事的作品。这次展览最重要的优点是不掩饰其复杂性。也许这还不足以让意大利公众对阿皮亚尼更加感兴趣,更不用说更加同情了,但为了维护大家的利益,我们可以说,现在已经不是古典优雅的时代了:今天,人们更喜欢卡拉瓦乔或阿尔特米西亚,他们希望在画布上看到尖叫、暴力、戏剧和鲜血。他们想在画作上看到他们不想在生活中听到的东西。阿皮亚尼理想中的美几乎没有空间。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。