活跃于公元 5 世纪的罗马诗人克劳狄乌斯-鲁蒂利乌斯-纳马齐亚努斯是最早用文学作品记录下每个人在面对阿普安阿尔卑斯山以及托斯卡纳和利古里亚交界处的白色大理石山时所感受到的惊叹的诗人之一。在《De Reditu Suo》(《Of His Return》)这部作品中,纳马提安讲述了他从故乡高卢(诗人来自图卢兹)返回罗马的旅程,他写到了在卢尼的停留:“Advehimur celeri candentia moenia lapsu:Nominis est auctor Sole corusca soror. / Indigenis superat ridentia lilia saxis, / Et levi radiat picta nitore silex. / Dives marmoribus tellus, quae luce coloris / Provocat intactas luxuriosa nives”(“我们很快就到了那些坦率的墙壁:它们的名字是闪耀着太阳光芒的姐姐的名字。原住民的石头与微笑的百合花相映成趣,石头闪耀着柔和的光芒。这片土地盛产大理石,它的色彩之光向无暇的白雪发起了挑战”)。对于鲁蒂利奥-纳马齐亚诺来说,我们今天所熟知的“卡拉拉大理石 ”实质上是可以用它的光芒与百合花和白雪相媲美的。在这些著名的诗句中,我们可以体会到阿普安大理石近代史上的一种情感,即从文艺复兴时期开始的近五百年间,卡拉拉采石场出产的大理石因其固有的特性,即光泽、洁白、光亮而备受喜爱,这些特性代表了与现代纪念碑极为相关的元素,同时也因为大理石的美学特性很容易与积极的价值观联系在一起(试想一下白色是纯洁的代名词)。虽然引用一位拉丁诗人的诗句来强调一个在现代确立的概念并不恰当,但必须记住的是,这些诗句被大量引用,尤其是在 19 世纪,用来赞美阿普安大理石的品质,阿普安大理石的挖掘始于公元前 155 年之后,即阿普安利古里亚人最终臣服于罗马人的日期。

当然,罗马人并不是第一个用大理石进行雕刻的人,因为已知最早的大理石雕刻来自古希腊:公元前 7 世纪中叶的雕像《尼坎德雷的科雷》是已知最早的描绘真人大小的大理石雕刻作品。不过,大理石雕刻的历史还要更悠久一些:例如,基克拉迪文明中的一些小型工艺品也是由大理石制成的(由于基克拉迪群岛盛产大理石,因此用大理石制作了一些小型祭祀雕像)。大理石 "一词本身源于希腊语:源自mármaros,意为 “闪亮的石头”,尽管在古代,大理石的光泽并不是让希腊人和罗马人首先爱上大理石的原因。古代雕像中大量使用大理石的原因更为朴素:事实上,希腊及其岛屿上盛产大理石,因此大理石是一种易于运输和加工的材料,以至于希腊雕刻家会专门使用这种材料。

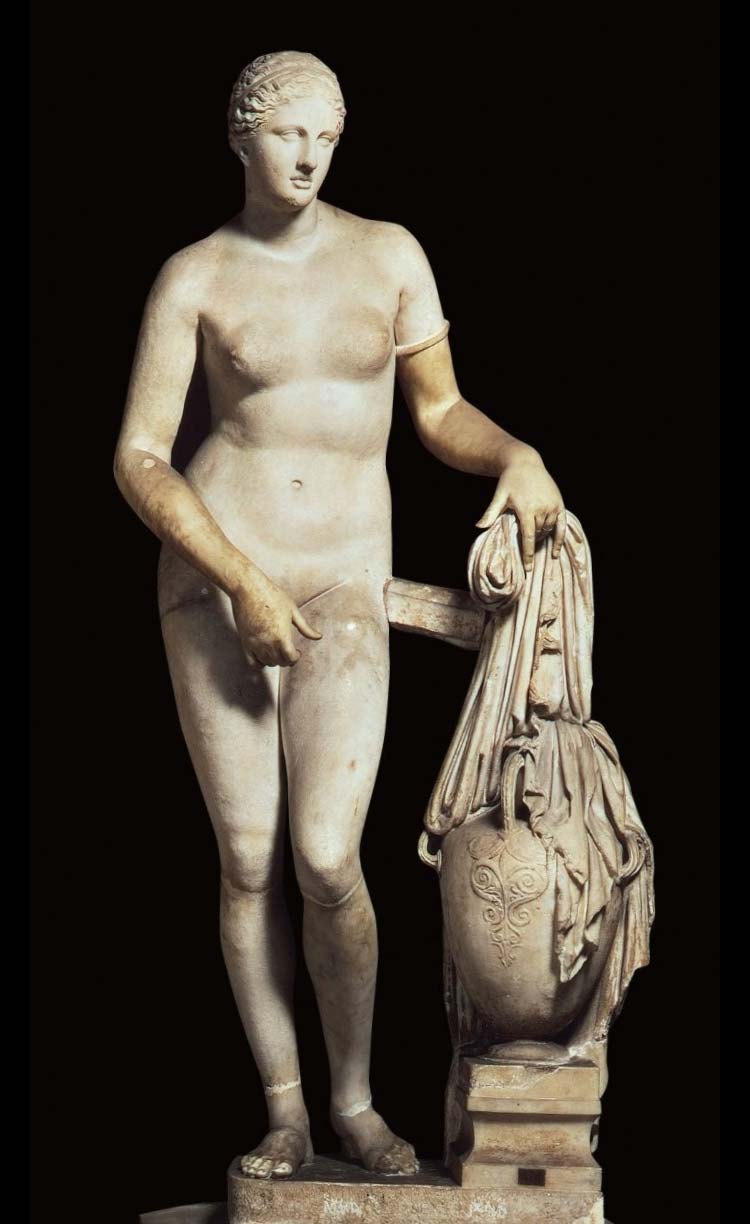

事实上,希腊人和罗马人在雕像上涂上了颜色:希腊和罗马雕像的大理石保持天然颜色的想法实际上是一种历史误解的结果,这种误解从文艺复兴时期一直延续至今,因为我们很难从想象中消除古代雕像是白色的这一想法:实际上,可以说是有点轻描淡写,因为希腊人和罗马人向往自然,而自然是彩色的,希腊人和罗马人不可能让他们的雕像一直是白色的。几个世纪过去了,古代雕像被埋在土里或暴露在自然环境中,失去了颜色,因此,当几个世纪后在不太理想的条件下被发现时,它们呈现出大理石的本色,因此是白色的。最近,许多古代艺术专家竭尽全力向我们传达古代雕像的正确形象:德国考古学家文岑兹-布林克曼(Vinzenz Brinkmann)就是这样做的,他想象了一系列古代著名雕像的彩绘复制品(如克尼迪亚阿芙罗狄蒂(Cnidian Aphrodite)或现存于梵蒂冈博物馆的普里马波尔塔奥古斯都(Augustus of Prima Porta)),用于 2003 年在慕尼黑格利普特美术馆(Gliptothek)举办的展览,该展览随后在世界各地巡回展出:该展览名为 "彩色的神",曾在维也纳艺术史博物馆、法兰克福利比豪斯博物馆、海德堡大学、马德里考古博物馆、斯德哥尔摩中世纪博物馆、雅典国家考古博物馆、洛杉矶盖蒂博物馆和其他一些机构举办。

最古老的罗马大理石作品之一可以在卢尼国家考古博物馆找到,它是献给公元前 155 年成功击败阿普安利古里亚人的将军马库斯-克劳狄乌斯-马塞勒斯的雕像底座。 从那时起,罗马人开始大量使用卡拉拉采石场出产的大理石,这些大理石最初主要用作建筑材料(在参观卢尼时,可以很容易地看到柱子和底座等各种构件是如何用大理石制成的)。因此,直到公元前一世纪中叶,卢尼大理石在罗马也成为一种广泛使用的材料,并一直用于建筑,取代了木材和陶土等传统材料。

当我们谈论“罗马艺术 ”时,我们必须记住,我们谈论的是一种经历了多次发展的艺术:最初,正如观察艾米利亚大教堂的楣板所看到的那样,这是一种基本上模仿希腊艺术的艺术。公元前 146 年,罗马人占领了希腊:这是一个具有相当文化价值的历史事实,因为罗马人开始对希腊艺术产生了真正的热情,并以进口希腊雕像为荣,同时也因为至少在共和时代晚期之前,罗马还没有明确的艺术特征,也没有形成连贯而自发的艺术情感,更不存在发展艺术文明本身的方案:因此,直到帝国诞生前不久,它基本上还是一种模仿艺术。然而,大理石的作用已经非常明确:早在凯撒时代,拥有大理石雕像或用大理石装饰的房屋就被认为是一种声望的象征。

帝国时代的情况发生了很大变化:随着新的国家组织的建立,罗马的文化政策也从奥古斯都时代开始发生转变。在帝国之前,艺术基本上是单打独斗,没有连贯的文化项目,而且正如预期的那样,主要是模仿雕塑。随着帝国的建立,情况发生了变化,因为奥古斯都的首要任务之一就是为帝国赋予明确的文化特征,以巩固帝国的权威和声望。奥古斯都的计划还通过文字得以实现(例如《埃涅伊特》),正是在奥古斯都时期,庆祝艺术开始兴起,而大理石则是其专用材料之一。因此,大理石不仅在公共建筑中需求量很大,在私人建筑中也是如此。正是在这一时期,大理石的纪念性明显增强,而且这种纪念性是独创的,因为凯旋门是罗马人的发明,诞生于奥古斯都时期,没有实用功能,只有庆祝功能,因此最大限度地体现了典型的罗马 “纪念碑 ”理念,即纪念和庆祝社会认可的事件的公共艺术品。此外,凯旋门与其他建筑隔离开来,使其象征意义更加明显,从而增强了凯旋门的功能。例如,提图斯凯旋门是罗马现存最古老的凯旋门(尽管意大利还有更古老的凯旋门),其目的是庆祝提图斯皇帝在公元 70 年对犹太人的胜利、正如罗马历史上经常发生的那样,这座凯旋门并不是由皇帝本人(即提图斯)建造的,而是由他的继任者、弗拉维亚王朝的最后一位皇帝多米蒂安建造的,多米蒂安打算用这座凯旋门来纪念他的兄弟提图斯,而提图斯在这座纪念碑建成时(公元 81 年开始)已经被神化了。凯旋门可被视为介于建筑和雕塑之间的作品,因为它们不仅气势宏伟,在城市环境中很容易辨认,而且还由最好的艺术家进行精细装饰,用面板展示凯旋门所纪念人物的功绩:在这种情况下,凯旋的提图斯被胜利的化身加冕,他的军团士兵们带着犹太战争的战利品向罗马进发(人们因此看到了罗马人从耶路撒冷圣殿拿走的作品,从七臂烛台开始)。

罗马帝国灭亡的同时,大理石采石场也经历了一段相当不幸的时期,因为几个世纪以来,采石量几乎降到了零,在极少数情况下,大理石建筑是通过重新使用以前使用过的材料,通过破坏古建筑来完成的。例如,重新使用柱子建造教堂,甚至使用石棺作为祭坛,都是非常常见的。有趣的是, 卡拉拉大教堂是古代之后最古老的完全用阿普安大理石建造的建筑,但从广义上讲,它并不是最古老的使用阿普安大理石的建筑,因为在卡拉拉大教堂之前,佛罗伦萨的圣米尼亚托山或比萨大教堂都广泛使用了来自卢尼吉亚纳地区采石场的大理石:尤其是比萨大教堂,它是古代之后第一座使用大理石的建筑,为采石业带来了新的开端。

中世纪也见证了卡拉拉神话的开始(至少卡拉拉居民是这样认为的),伟大的艺术家们亲自来到这座城市挑选大理石,他们的杰作将由此诞生。我们知道的第一位艺术家是尼古拉-皮萨诺(Nicola Pisano),他于 1265 年搬到卡拉拉住了一段时间,商谈锡耶纳大教堂讲坛所用大理石的供应事宜,并组织运输(然后在卡拉拉开采大理石块,再将其运往比萨,因为尼古拉-皮萨诺就住在比萨),最后运往锡耶纳。米开朗基罗-布奥纳罗蒂曾多次在卡拉拉挑选大理石,这些大理石将赋予他的杰作生命:第一次是在 1497 年,当时他刚过 20 岁,受命为法国红衣主教让-比埃尔-德-拉格劳拉斯雕刻梵蒂冈的《圣像》。这幅作品最初是为位于圣彼得大教堂附近的圣佩特罗尼拉小教堂而作,后来于 1517 年被移入大教堂内,今天我们仍然可以在那里欣赏到它。奇怪的是,米开朗基罗第一次去卡拉拉时,正值一年中不适合攀登采石场的季节,也就是 11 月份:因此,可以想象当时攀登采石场所付出的努力,而当时的手段肯定不是现代手段,这就更具有史诗性了。所有这些都造就了米开朗基罗挑战自然、蔑视自然力量、蔑视物质并成功从大理石中开采出不朽作品的神话。

要实现古人所理解的纪念碑的重生,即脱离建筑背景的结构或庆祝作品,我们将不得不等待多纳太罗,他是第一位在这种意义上实现纪念碑的现代艺术家。他在 15 世纪 40 年代至 50 年代创作了加泰梅拉塔(Gattamelata)纪念碑,即埃拉斯莫-达-纳尼(Erasmo da Narni)公寓,如今在帕多瓦的圣安东尼大教堂前仍能看到这座纪念碑:这是古代之后树立的第一座马术纪念碑,纪念的是一位曾为威尼斯共和国(当时帕多瓦所在的国家)而战的骑士,树立这座纪念碑需要共和国参议院的特别授权,因为在公共广场上纪念一位刚刚去世的现代人物,在当时是一件全新的事情,因此必须确保树立纪念碑的决定是通过参与过程做出的。事实上,这件作品并不是共和国委托创作的,而是埃拉斯莫-达-纳尼(Erasmo da Narni)的儿子委托创作的,但由于纪念碑将被放置在公共广场上,这座雕塑的创作将成为公众讨论的问题。不过,从广义上讲,加泰梅拉塔纪念碑并不是第一座马术雕像,因为一些作品(如维罗纳领主的马术雕像)要早得多,但它们是为装饰拱顶(其纪念性墓地)而设计的,因此属于殡葬纪念碑。

米开朗基罗的《大卫》是第一个在公共广场上使用大理石纪念碑的重要案例,它是用之前粗凿出来的一整块大理石雕刻而成(首先由阿戈斯蒂诺-迪-杜乔雕刻,然后由安东尼奥-罗塞利诺雕刻),但值得注意的是,《大卫》最初并不是作为纪念碑来设计的,因为它是用来装饰佛罗伦萨大教堂的一个扶壁的。因此,这是一件非常有趣的作品,在完成后不久,其意义就完全改变了:我们现在是1504年,米开朗基罗几乎完成了作品的雕刻,在佛罗伦萨将其放置在何处的问题出现了,因为在其预定位置上出现了各种问题(最初的项目实际上设想创作另外十件相同比例的作品,但由于时间和成本的原因,这已变得不可想象)。此外,它还是一座五米高的雕像,因此存在着将其提升到最初确定的高度的问题,而且还存在着一个艺术性的问题:《大卫》是如此出类拔萃的作品,以至于被认为 “浪费 ”了八十米高的位置。因此,佛罗伦萨共和国组建了一个委员会,由当时最伟大的艺术家组成(其中包括:达芬奇、桑德罗、莱昂纳多-达-芬奇、莱昂纳多-达芬奇-桑德罗等):他们决定采用菲利皮诺-里皮的想法,即把这件作品放在维奇奥宫入口附近(今天19世纪的复制品就矗立在那里),以取代多纳太罗的《朱迪思》、另一个有趣的案例是,多纳太罗的《朱迪》最初是作为喷泉的装饰而构思的(至少这是最被认可的假设),1494 年作品的委托人美第奇家族被驱逐后,多纳太罗将《朱迪》放在了签名广场,以象征战胜暴政。米开朗基罗的《大卫》在这些方面的含义也发生了变化,因为放在公共广场上,它不再代表宗教性质的作品,而是成为了 “世俗 ”纪念碑,象征着佛罗伦萨共和国的公民美德:城市的力量和智慧、共和国战胜暴政以及面对敌人时的勇气。

此外,公共纪念碑的历史在佛罗伦萨也在继续,几十年后,在政治稳定之后,科西莫一世成为现代第一位在公共场合大肆庆祝国家的君主,他和他的继任者不仅在佛罗伦萨,而且在大公国的所有城市都建立了纪念碑,以彰显美第奇的权力。第一座纪念碑甚至在科西莫成为大公之前就已建成:时间是1562年,作品是圣特里尼塔广场上的正义之柱,使用的是一根重复使用的圆柱(它来自卡拉卡拉浴场,由教皇庇护四世捐赠给当时的托斯卡纳公爵)。之后,在 1581 年,弗朗切斯科-德尔-塔达(Francesco del Tadda)创作的一尊红色斑岩雕像被添加进来,雕像描绘的是正义的形象(因此得名),这显然是出于庆祝的目的。当然,在美第奇家族的庆祝活动中,大理石扮演着重要的角色:最著名的例子之一是利沃诺的四个摩尔人纪念碑,它是为了庆祝圣史蒂芬骑士团战胜巴巴里海盗(因此,摩尔人并不像人们想象的那样是奴隶,而是在战争中被俘的海盗,值得强调的是,巴巴里海盗对他们的敌人也保留了同样的待遇,因为他们是白人)。纪念碑的顶端是费尔迪南多一世-德-美第奇的雕像,1595 年由乔瓦尼-班迪尼(Giovanni Bandini)在卡拉拉制作,1617 年由其继任者科西莫二世(Cosimo II)树立。而摩尔人则是青铜雕像,出自卡拉拉雕塑家皮埃特罗-塔卡(Pietro Tacca)之手,奇怪的是,他擅长青铜雕刻,而不是当地的大理石雕刻。

约翰-约阿希姆-温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)在 1764 年的《古代艺术史》中写道:“美的本质不是颜色,而是形式。由于白色是最能排斥光线的颜色,因此也是最容易被感知的颜色,所以美丽的躯体越白就越美丽”。我们或许可以将温克尔曼视为我们对古代遗迹认知的主要责任人,因为正是他对纯洁性理想的构想,一方面注定要成为新古典主义美学的基础,另一方面也决定了现代遗迹概念本身。如上所述,古人用来给大理石雕像着色的颜料很容易变质,因此在发现这些颜料时,人们通常认为它们是白色的。此外,温克尔曼对白色情有独钟,因此我们不难理解,为什么一提到古代雕像,人们几乎就会自然而然地想到纯洁、空灵、美丽的白色大理石雕像:这一形象影响了整个新古典主义美学,并导致当时最美丽的纪念碑都是由白色大理石制成的。此外,这种影响一直延续至今,因为即使是我们同时代的人也认为,让大理石雕像保持白色,从而避免着色,更符合我们的审美观。

因此,在十八世纪,卡拉拉市成为了一个重要的中心,因为当时大理石纪念碑在全世界异常普遍。采石场空前活跃,艺术家们也开始频繁出入采石场(例如安东尼奥-卡诺瓦,他创作了 19 世纪至 20 世纪期间许多最重要的纪念碑)。新古典主义时期还见证了卡拉拉当地流派的兴盛,在此之前,卡拉拉的历史上从未出现过这种流派(该流派最有趣的作品之一是费城的本杰明-富兰克林纪念碑,由卡拉拉的雕塑家弗朗切斯科-拉泽里尼创作),因为活跃于 17 世纪的卡拉拉第一批重要雕塑家(皮埃特罗-塔卡、朱利亚诺-菲内利、安德烈亚-博尔吉、多梅尼科-圭迪等人)都在远离卡拉拉的地方工作。1725 年,乔瓦尼-巴拉塔(Giovanni Baratta)成为第一位在这座城市开设具有一定重要性的工作室的艺术家:这是一个重要事件,因为巴拉塔成功地在大理石开采和凿岩的地方创造了大理石艺术加工的传统。后来,1769 年美术学院的诞生以及本世纪下半叶开始的对大理石的持续需求,促进了当地雕刻学校的蓬勃发展,尤其是在 19 世纪,卡拉拉雕刻家的工作室里诞生了许多雕塑作品,并销往世界各地。

另一个大量使用卡拉拉大理石制作公共纪念碑的时期是文特尼奥法西斯时期:最著名的大理石纪念碑可能是意大利广场的方尖碑,这座体育场馆完全由卡拉拉建筑师恩里科-德尔-德比奥设计,从 1927 年到 1932 年一直使用。意大利广场的创建与典型的法西斯主义对身体活力和表现的崇拜有关,因此体育被认为是法西斯生活中非常重要的一部分。意大利广场的灵感来源于罗马帝国的建筑:因此选择了方尖碑,尽管方尖碑是一种源自埃及的庆祝形式,但在罗马却被广泛使用。雕刻意大利广场方尖碑的石块被称为“巨石”,是卡拉拉几个世纪以来开采的最大的石块(重达 300 吨)。 此外,值得注意的是,开采和运输方尖碑所需的所有作业都将成为政权宣传的功能,以至于城市中甚至有人以某种讽刺的口吻评论这一事件:传说当时的卡拉拉人格雷戈里奥-瓦内利(Gregorio Vanelli)称这次行动为 “本世纪最大的锯木行动”,当地人对此一语双关(“segata ”被理解为锯大理石的行为,但在卡拉拉方言中相当于意大利语的 “cazzata”)。

如今,纪念碑这种形式已经不再使用,因为当今社会已经找到了其他方式来永恒纪念和缅怀著名的权贵人物,其中一种方式就是建造重要的建筑物,因为人们的喜好已经从雕塑转向了建筑。从本质上讲,雕塑曾经体现了人类对延续的渴望和对永恒的追求,而在当代世界,是建筑承载了这些愿望,大型建筑和建筑群可以说已成为当代性最明显的象征。此外,还有其他形式的纪念碑:例如,某些电影实际上是在歌颂某些人物,而不是在批判的意义上重构他们的故事,这已成为当代纪念碑的一种形式,也许比广场上竖立的雕像更简单、更直接地深入人心。

然而,大理石的使用一直持续到今天,因为它已成为当代建筑房间装饰的材料之一,甚至在最重要的建筑中,大理石也仍然备受青睐。例如,纽约双子塔的入口大厅就是用卡拉拉大理石建造的。此外,大厅的一个碎片已成为法国当代艺术家Cyprien Gaillard 的一件艺术品,他声称这是由领导双塔废墟处理的工程师赠送的。在最近围绕纪念碑展开的讨论中,人们对纪念碑的意义如何在几个世纪甚至几年中发生变化进行了大量讨论,卡拉拉市收藏的这块残片就是一个明显的例子,它说明了由卡拉拉大理石制成的纪念碑是如何改变其意义的:卡拉拉大理石从颂扬世界主要金融中心经济实力的材料,变成了永恒记忆的象征、野蛮生存的艺术象征以及回归的象征,因为大理石已经回归卡拉拉,现在可以在大理石之城的艺术博物馆欣赏到。

本文作者 : Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。