如果我们跳出夏加尔的阐释方案,将查西德犹太教和童话现实的某种民族宗教观念交织在一起,就会发现在飞翔的男友和童话中典型的某些颠倒的世界情境中,动物们有时似乎将自己人格化,就像在古典语境中一样,将自然视为有生命的现实;在这里,如果跳出夏加尔作品阐释中可能比他自己的艺术和世界观念中更常出现的视角,就会发现这是夏加尔的 “美好 ”视角,或者说是美好主义视角,因为它是感性的,与古老的以色列、圣经和部落传统的联系可以说被淡化了。否认这一点无异于无视这样一个事实,即夏加尔最著名的绘画作品(我们可以将其定义为带有浪漫主义色彩的魔幻现实主义)在其诞生之前就带有一种恐慌和抒情的色彩,但它仍然能够接受先锋派(尤其是未来主义和立体主义)以及各种抽象语言研究对世界的冲击。从这一角度来看,夏加尔最忠实于他的俄罗斯灵魂--他永远不会忘记的农民灵魂--的表现是在 1910 年代,他对民族的忠诚,或者可以说是对大众的忠诚,是以他在 1907 年离开 “他出生的村庄 ”维捷布斯克,前往他出生的圣彼得堡的质的飞跃来衡量的。在前往圣彼得堡的途中,他一方面与美术学院建立了联系,简而言之就是与古典艺术建立了联系,但另一方面,他与莱昂-巴克斯特(Léon Bakst)的会面,以及 1911 年通过发现现代和前卫艺术而抵达巴黎,开启了他天赋的合意转变。当他将自己的名字从 Moishe Segal 或 Šagal 改为 Chagall 时,他也跨越了国界来到了巴黎(根据法语发音改名,这是他决定成为西方画家的一个非常明确的标志)。

这是年轻的马克从泥土的根基开始表现力成熟的开始,他甚至在上学之前就已经在绘画中表现出来了:亨利-福西永(Henri Focillon)认为,这些人并不是对现实抱有幻想或原始的看法,而是能够从内部,从遗传基因中看到事物的本质。他认为,这些人并不具备幻想或原始的现实主义眼光,而是能够从内部,从他们的遗传基因(如果你愿意的话)来观察事物,进入现实本身的内部,像潜水员一样,从深渊中发现被大海吞没和隐藏的事物。夏加尔就属于这种水下艺术家,他能够看到并追溯到深不见底的事物的本质,当这些事物展现在我们面前时,我们会产生眩晕的情绪。在无产阶级和人民公社的社会主义模式之前,这是一种扎根于大地的精神,就像扎根于田园和农民的世界一样。苏维埃模式强加了一个新的君主--国家,它要求以集体主义的方式将工作、工具和目标结合在一起,取代沙皇占据了几个世纪的位置。

夏加尔是一个狂野、原始、甚至是轻快的灵魂,他能够以那种独行侠的力量做梦,甚至在他的绘画产生出今天的知名度之前,他的眼睛和双手所创造的形式中就已经充满了这种自由的精神,这种精神属于作为创造者形象的人类;作为农民和饲养员的人类,被束缚在他的田野和村庄中,当然,他作为创造的守护者展现了自己,但他是作为一个农民和饲养员,他被田野和村庄所束缚,当然,他显示出自己是造物主的监护人,但他自己首先是与上帝相似的果实,作为一个将根牢牢扎在他所走过的土地上的人,他总是游牧民族,他的流浪成为了解和揭示自身 “多样性 ”的一种手段,作为一个艺术家,这将把他带到遥远的美国。夏加尔画的鸡和农家动物、狗和猪,还有男人和女人,他们似乎从他的手中自然而真实地涌现出来,就像大地自发结出的果实,从而从本质上参与了属于树木和动物世界的生命秘密。

生命的统一性在夏加尔身上一直延续到他生命的最后一天,画中场景的背景要么是村庄房屋的外墙,要么是一束玫瑰花,这似乎与耶稣会士通过传播巴洛克圣像画而推广的宗教画中的某些花环具有相同的功能,花的语言和色彩也可以构成信徒们所反映的神学真理的秘密密码。在夏加尔成熟时期的绘画中,也就是在最后一场战争之后,出现的是一种原始的形式,除去野蛮主义,它向我们传达了史前岩石形态有时具有的真实性。夏加尔从小就有一种轻盈的魔力,这种魔力驱使他去梦想,在失去重力的情况下,他看到了一种使人能够忍受的生存方式,在这种生存方式下,每个人都必须努力维护自己的利益,这是一种轻盈的反讽,他不想忽视伴随生存而来的悲剧。奥涅里克-夏加尔(Oneiric Chagal)是一个近乎吉普赛的情人,他在小提琴和舞蹈中找到了他自己的圣经方式的对应物,他认为巴黎的香水、它的面料和女性化的东西使它成为享乐和奢华之都,在 20 世纪初,巴黎的万家灯火,是一个类似于游乐场的地方,本质上是一个像天堂一样虚幻的东西。

夏加尔二十出头时就开始听说过这个地方,当时他决定去圣彼得堡生活,很快就被俄罗斯芭蕾舞团布景设计师莱昂-巴克斯特(Léon Bakst)迷住了,巴克斯特让他接触到了欧洲前卫艺术的最初迹象。从 1911 年起,夏加尔在巴黎结识并经常光顾诗人、艺术家(如莫迪里阿尼)、歌舞厅、音乐家和歌唱家;当时正值 “美好时代”,但表现主义和立体主义的子弹已经打响,巴黎正在成为新艺术的舞台,而新艺术的反思正影响着其他欧洲城市。几年后,在大战前夕,他经柏林返回维捷布斯克,但冲突的爆发使他无法返回巴黎。他致力于发展自己在法国首都学到的知识,随着十月革命的到来,他接到了几项任务,担任政府美术专员;但很快,他就与同样才华横溢的艺术家产生了分歧,例如马列维奇,他极力反对具象艺术,主张激进的抽象主义,并将其命名为但是,一旦这个阶段被简单地称为抽象--马列维奇将圣像的具象化视为其绘画理念的原型,难道圣像的具象化不也是一种抽象形式吗?-甚至对于 “白底白字 ”的创作者来说,一个具象-抽象的阶段也正在开启,它以色彩和造型的建筑价值明确诠释了圣像在正统基督教神秘主义中升华的思想)。

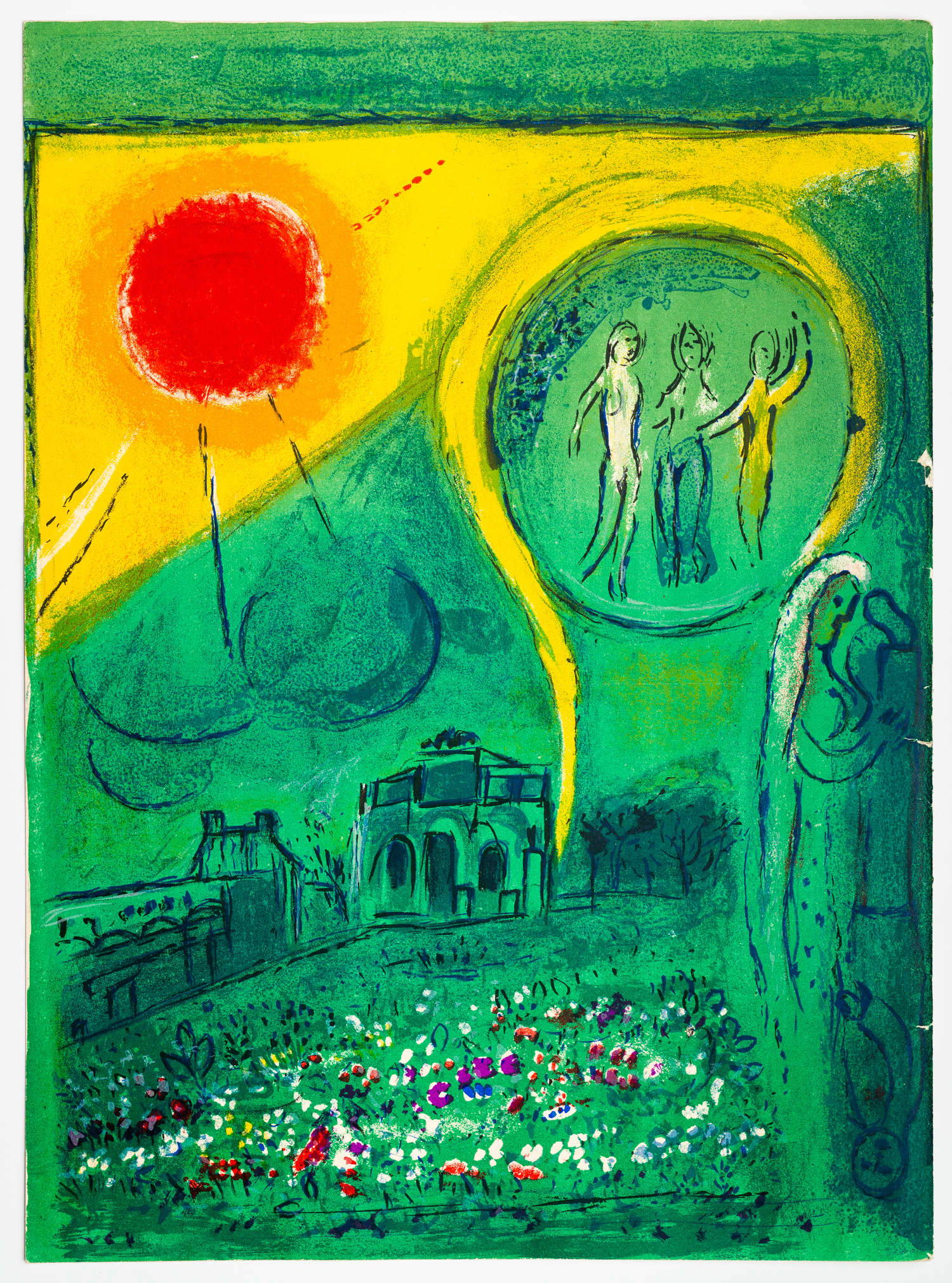

夏加尔既不是禁欲主义者,也不是艺术在社会中必须发挥的功能的政治解释者;他只相信自己有能力看到形式在色彩物质和光线中栩栩如生。因此,为苏维埃主义铺平道路的事态发展促使他远离了所有的机构任命,他离开了公众舞台,将自己封闭在创作的沉默中(例如在莫斯科担任犹太剧院的布景设计师),现在他决心回到欧洲,回到巴黎,在那里,现代艺术享有过去不那么容易实现的自由。在巴黎,现代艺术享有自由,而在俄罗斯,这种自由却被 “现实主义 ”牺牲在地平线上,“现实主义 ”将个人牺牲为国家和政府的至高无上,并证明意识形态的谎言。因此,夏加尔的肖像画越来越朝着这样一个方向发展:绘画的优雅、现实在伊甸园式的愿景中升华,他希望在这一愿景中反映自己,仿佛到目前为止,只有一个从悲剧中解救出来的甜美世界才能代表最后的使命。在 20 世纪下半叶,他远离俄罗斯,越来越多地扎根于第二故乡法国,他反复创作玫瑰、树木、向天空升起的形状以及蓝色和绿色的场景,如 1967 年为尼斯和蔚蓝海岸创作的 12 幅石版画)。对夏加尔来说,内部环境是个人之间形成生活和交流的地方,在这里,人们对上帝的宗教信仰发生了转变,上帝确实是犹太教的上帝,具有典型的以色列象征意义,但在当时的西方,人们比以往任何时候都更加认同基督教。在《白色受难 图》中,我们看到他环绕着十字架上的耶稣,这是夏加尔 1938 年的重要作品,其表现力之强是其他作品所无法比拟的,它重新诠释了一个今天被广泛研究的主题--犹太耶稣。这位艺术家对犹太教的忠诚得到了证明,他现在也觉得自己是西方基督教的一部分,他将犹太耶稣变成了其人民的牺牲象征,从而向一个犯下最可怕罪行的社会付出了代价:在十字架脚下,我们看到了犹太烛台,而在十字架上则是高脚杯。

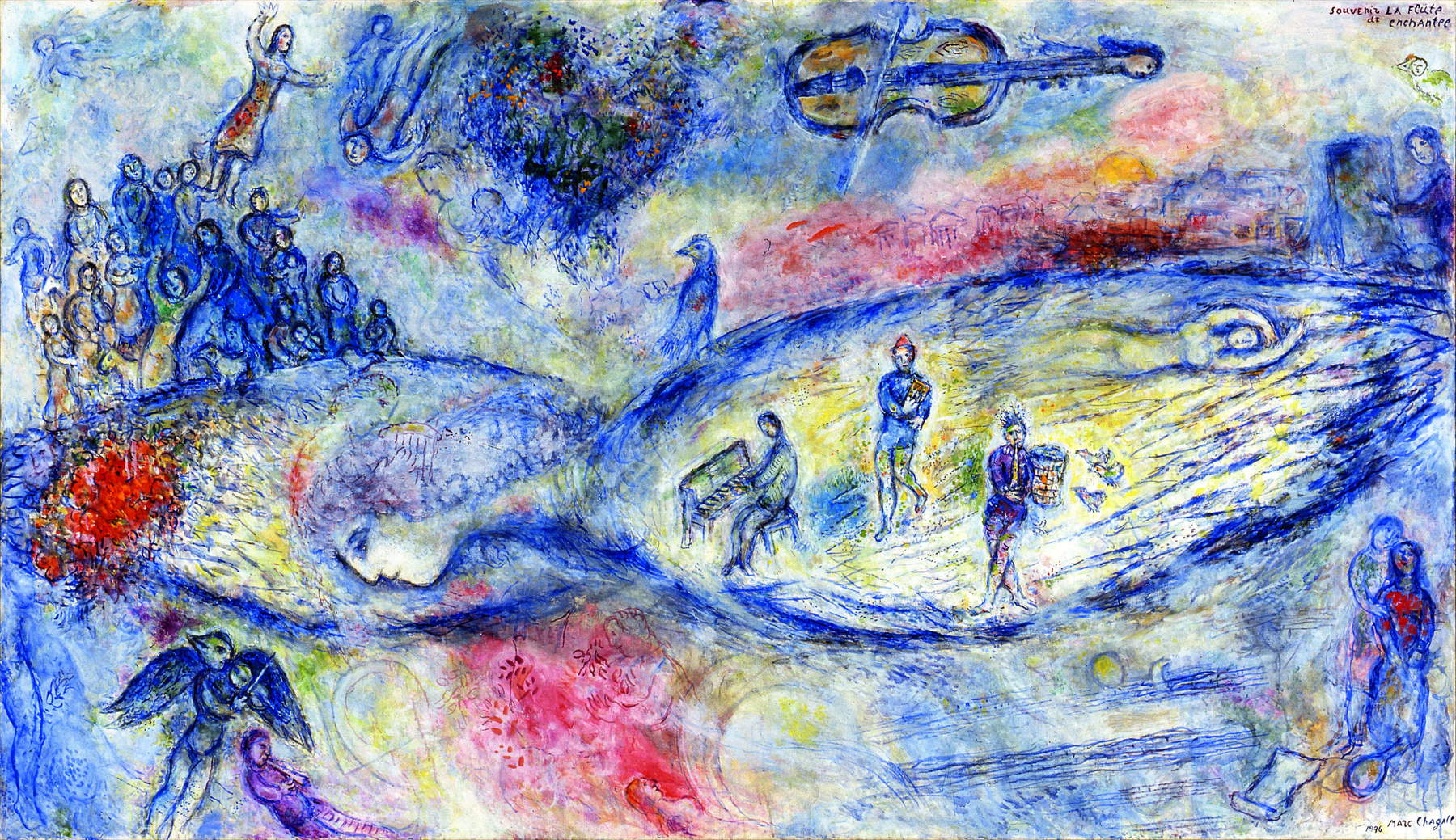

由弗朗西斯卡-维兰蒂(Francesca Villanti)策划的展览已在费拉拉迪亚曼蒂宫(Palazzo dei Diamanti)展出数周(至 2 月 8 日),该展览是使夏加尔成为 “时代见证人 ”的地平线的一部分。正如维托里奥-斯加比(Vittorio Sgarbi)在简短的开场白中写道的那样,夏加尔坚强而浪漫的性格在某种意义上使他能够抵御意识形态和政治的诱惑。如果我们想到极权主义半个世纪以来在欧洲制造的悲剧和罪行(但必须指出的是,今天民主国家犯下的恶行或许更令人厌恶),夏加尔与政治保持距离就不足为奇了,尽管他在必要时并不蔑视政治的奉承。偶尔,他也会奉承和命令政治,我相信这也是因为他坚信以色列宗教是他与基督教对抗的堡垒,而基督教在西方已经存在了两千年。当夏加尔像要通过海关一样宣布他的出身带来的文化包袱时,他不禁想起了他从维捷布斯克带来的东西:他补充说,巴黎为他的个人遗产增添了光彩;他这样说是在陈述事实,但正是这一事实,一方面使他赢得了作为画家的钦佩,另一方面也使他在巴黎的生活更加丰富多彩。几十年前,他的 “原始 ”绘画曾罕见地在另一个意大利选集展览中展出。那些充满活力的干巴巴的图形标志就像一根电线,在那里发光的钨点燃了形式的生命。斯加尔比再次写道,作为一个流亡者--夏加尔至少流亡过两次,一次是逃离 20 世纪的悲剧,另一次是在美国受到欢迎--“他没有看到,他记住了”;但我们知道,记住是神对犹太人的第一句告诫:“记住以色列”。夏加尔将其作为一种记忆的添加剂,将他的绘画材料和他能够从他所熟悉的前卫艺术中提取的形式结合在一起,从中提取出一种新的不规则几何图形和自由形式的凝块,这种凝块立足于二十世纪的艺术史,并在与 “现代 ”思想的公开对抗中得到了重新诠释,这些思想有时是相互对立的。在这里,这种在新的意象中的综合,恰恰是他自己的意象,也是夏加尔为人类和人类社会所唤起的一种平和形式。

在费拉拉举办的展览尽管展出了两百多幅作品,但其实际的美学品质却令人怀疑。三分之二的作品是版画和石版画,油画作品大多是 20 世纪中期以后的作品:总体而言,展品全部来自私人收藏,这可能意味着展品所有者也有意出售部分展品。但我们可以毫不客气地说,没有一件作品能达到《白色受难》这样的划时代作品的级别。自相矛盾的是,我们可以玩一下 “同义词 ”游戏,说这次展览并不具备回顾展的所有特征,充其量只能称其为一个选集展,以杂乱无章的方式收集了质量参差不齐的材料。在某些方面,几天后将于 1 月 18 日在拉文纳玛尔美术馆闭幕的"马赛克中的夏加尔"展览更为连贯和有趣:20 世纪 50 年代中期,夏加尔在参观拉文纳的拜占庭马赛克时得到了这种艺术的启示,并开始创作,其中一幅作品被保存在拉文纳市)。

这个系列的作品非常精美,也非常常见,是专门为拉封丹的《寓言故事》而创作的版画,可以说,由于采用了非常精致的蚀刻和干点相结合的技术,使作品具有了绘画的力量,证明了夏加尔在法国风格上的成就。然而,真正让我们大吃一惊的是夏加尔在 20 世纪初创作的草图,我们在开头已经提到过,年轻的艺术家在草图上描绘了维捷布斯克的乡村世界,就像在自己的皮肤上刻画一样。对现实的如此有力的描绘,让我们不得不说,或许夏加尔后来留给我们的整个肖像画世界,都是从这些早期素描中蕴含的心理层层递进的,这些素描甚至在当时就告诉了我们,画家纯洁的灵魂隐藏在哪里;人们可能会怀疑,当时正在接受美术培训的莫伊谢还远远没有成为夏加尔,他是否没有听说过托尔斯泰当时在一本专门的小册子《人民的世界》中提到的大众艺术的理念,我们已经在这本小册子中提到过。如果托尔斯泰当时没有在一本专门的小册子《人民的世界》(我们已经在这本小册子中提到过)中谈及他的大众艺术思想,而这本小册子是这位伟大作家于 1897 年出版的,其中的著名篇章甚至在俄罗斯以外的地方也被广泛阅读;如果他没有将这些思想与他所了解的在人民中间广为流传(有些甚至被用来包裹鱼和肉)的某种俄罗斯大众版画(名为 Lubok)结合起来,这种版画讲述的是俄罗斯传统中著名的寓言和神话故事,而这些故事现在又被重新发现和研究。鉴于这种可能性,我们应该研究托尔斯泰的思想和流行版画在多大程度上影响了一位当时只有十几岁的画家的艺术成长。

本文作者 : Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。