In jüngster Zeit besteht ein reges Interesse an der Kunst von Leonora Carrington (1917 - 2011), einer interessanten surrealistischen Malerin, die 2011 im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Man denke nur an die Ausstellung, die die Tate Liverpool ihr Anfang des Jahres im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahr 2015 zwischen Mexiko und dem Vereinigten Königreich gewidmet hat (die Künstlerin war Britin und verbrachte den größten Teil ihres Lebens in Mexiko). Und was die Bewunderer von Leonora Carrington neben ihrer Kunst fasziniert, ist ihre bewegte biografische Geschichte, die in Büchern, Essays und Artikeln in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften nachgezeichnet wurde.

Es ist vor allem ihre Liebesbeziehung zu einem anderen großen surrealistischen Maler, Max Ernst (1891 - 1976), die eines Romans würdig ist. Es war eine geradezu schillernde Begegnung, die sich im Sommer 1937 ereignete: Für Leonora, die etwas rebellische Tochter einer wohlhabenden Industriellenfamilie und ein verträumtes Mädchen mit einer großen Leidenschaft für die Kunst, war die Gelegenheit, die Ausstellung der Surrealisten zu besuchen, die in jenem Jahr in London stattfand, nicht zu verpassen. Ich habe mich in die Bilder von Max verliebt, bevor ich mich in ihn verliebte", wird Leonora später sagen, und tatsächlich lernt sie den deutschen Künstler kurz nach dem Besuch der Ausstellung auf einer Party kennen. Die beiden trennten ihr Alter (Max Ernst war gut sechsundzwanzig Jahre älter), ihre Herkunft und auch ihre romantische Situation, denn Max war verheiratet: aber all diese Unterschiede hinderten die beiden Künstler nicht daran, sich auf Anhieb zu verlieben.

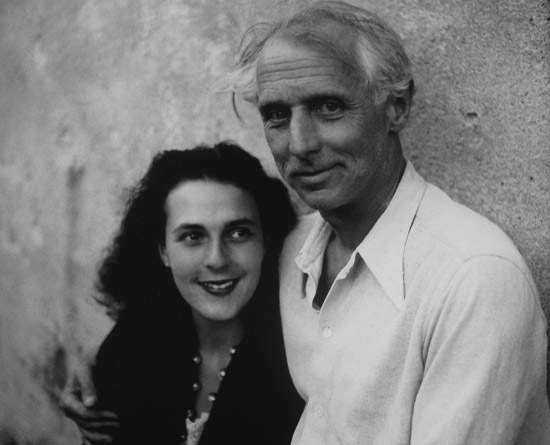

|

| Lee Miller, Leonora Carrington und Max Ernst (1939; Miller-Archiv) |

Die beiden zogen nach Paris, vor allem weil sie dort ein größeres Gefühl von Freiheit und ein intensiveres kulturelles Klima als in London vorfanden. Und Paris konnte ihnen geben, was sie suchten: Leonora und Max begannen, mit Künstlern wie André Breton, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró und Man Ray zu verkehren. Doch schon bald wurde auch die Atmosphäre der Großstadt für das Paar unpassend: Leonora und Max sehnten sich nach absoluter Ruhe, Gelassenheit und Abstand vom hektischen Stadtleben. So zogen sie in den Süden, nach Saint-Martin d’Ardèche, wo sie ein Landhaus kauften: Max schmückte es mit Fresken und Skulpturen, während Leonora sich mit ihrer geliebten Malerei beschäftigte. Die Tage vergingen zwischen Spaziergängen, Besuchen bei Freunden in London und Paris, Gesprächen über Kunst und Literatur: Leonora soll 2007 in einem Interview mit dem Guardian (geführt von ihrer entfernten Verwandten, der Journalistin Joanna Moorhead) gesagt haben, dass sie alles, was sie gelernt habe, von Max gelernt habe. Und das, obwohl Leonora eine gute Ausbildung an den besten Akademien genossen und sich sogar in Florenz aufgehalten hatte: Max war nicht nur ihr Geliebter, sondern auch ihr Leuchtturm, ihr wichtigster künstlerischer und kultureller Bezugspunkt.

|

| Leonora Carrington, Porträt von Max Ernst (1939; Privatsammlung) |

Doch nur wenige Monate später, im Mai 1940, wurde Max erneut gefangen genommen, weil er verdächtigt wurde, mit dem Feind in Verbindung zu stehen: Er wurde erneut inhaftiert, und Leonoras psychische Stabilität begann unter den Ereignissen zu leiden, die das Paar durchlebte. Max gelang es, das Lager zu verlassen, doch als er nach Hause zurückkehrte, fand er das Mädchen nicht mehr vor: Zusammen mit einigen Freunden war sie nach Spanien gereist, in der Hoffnung, ein Visum zu erhalten, das es dem Paar ermöglichen würde, ohne Probleme zu leben. In Spanien wurde Leonora jedoch, als ihre Angstzustände zunahmen, in eine psychiatrische Klinik in Santander eingewiesen, die von dem pro-nazistischen Arzt Luis Morales geleitet wurde: In der Klinik wurde die junge Frau einer schweren Behandlung mit Cardiazol unterzogen, einem Medikament, das bei massiver Verabreichung enorme Krämpfe hervorruft. Diese Erfahrung hinterließ bei Leonora tiefe Spuren. Dank der Fürsprache ihres Vaters, der sie in eine Klinik in Südafrika schicken wollte, konnte sie sich jedoch befreien. Doch als Leonora in Lissabon ankam, wohin sie sich einschiffen sollte, gelang es ihr, in der mexikanischen Botschaft Zuflucht zu finden: Der dort tätige mexikanische Diplomat Renato Leduc (1897 - 1976) war ein Freund von ihr aus Paris und konnte ihr helfen.

In der Zwischenzeit kehrte Max Ernst nach Marseille zurück, wo er einige Malerfreunde traf, die ihn der amerikanischen Sammlerin Peggy Guggenheim (1898 - 1979) vorstellten, die die Idee hatte, Max zur Flucht in die Vereinigten Staaten zu bewegen, um ihn in Sicherheit zu bringen: Die beiden reisten auch nach Lissabon und fuhren dann nach Amerika. Und Peggy verliebte sich in Max. Der deutsche Maler wurde ihr Begleiter, aber er liebte sie nicht: Peggy wusste das, so dass sie immer sagte, dass “Leonora die einzige Frau war, die Max je geliebt hat”. In Lissabon trafen sich Max und Leonora wieder, aber die Flamme der Leidenschaft war nun erloschen: Ihre Ziele lagen zu weit auseinander und ihre Lebenswege waren zu unterschiedlich. Leonora hatte nämlich geplant, eine Scheinehe mit Leduc einzugehen, um ihrer unterdrückerischen Familie zu entkommen und in Europa keine weiteren Risiken einzugehen, um die mexikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Peggy Guggenheim erzählte, dass Max nicht wollte, dass sie heiratete, weil er wollte, dass er und Leonora wieder zusammenkamen, aber das Mädchen hatte bereits beschlossen, ein neues Leben zu beginnen.

So schifften sich die beiden neuen Paare 1941 nach New York ein, wo Max und Leonora sich noch einige Zeit sahen und Freunde blieben. Aber Leonora trennte sich einige Monate nach ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt im Sommer 1942, von Leduc und beendete damit ihre Ehe. Sie zog nach Mexiko, wo sie für den Rest ihres Lebens blieb: Max, der zur gleichen Zeit Peggy Guggenheim geheiratet hatte (von der er sich später, in einer anderen seiner sehr kurzen Ehen, 1943 scheiden lassen sollte), sah sie nie wieder. Es bleibt jedoch das wohl schönste Zeugnis seiner Liebe zu Leonora: das Gemälde Leonora im Morgenlicht, das kurz nachdem Max zum ersten Mal aus dem Gefangenenlager entkommen konnte, in den letzten Tagen des Friedens in Saint-Martin d’Ardèche entstand. In einem üppigen, traumhaft anmutenden Dschungel mit diesen seltsamen, gewundenen Pflanzen, die alles umhüllen, erscheint die geliebte Leonora mit ihrem dichten schwarzen Haar, die sich ihren Weg durch die Vegetation bahnt und ein Kleid trägt, das aus demselben Laub wie der Wald zu bestehen scheint. Es ist eine fast mythologische Erscheinung, man scheint Zeuge der Epiphanie einer Waldnymphe, einer Mutter Natur oder einer Erdgöttin zu sein. Ein Geschöpf, das mehr göttlich als menschlich ist. So musste Max wohl die einzige Frau sehen, die er je geliebt hatte: seine Leonora.

|

| Max Ernst, Leonora im Morgenlicht (1940; Privatsammlung) |

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAchtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.